7 Chromalveolata Texte A-B

zum Glossar über:

Chromalveolata, Bläschenumgrenzte

1 Flimmernde Schwimmervielfalt (HP)

Freischwimmend, amöboid[1] auch feste Nahrung zu sich nehmend,

Entwickeln Flimmerflagellenträger[2]

Erstaunliche Variation der Gestalt,

Ihrer Geißeln[3] Anheftungsort, Schlagrichtung und ihrer Zahl:

.

Schmal langestreckt, mit einigen Geißeln am vorderen Pol,

Oder in Zweizahl wandständig tiefen Gruben entspringend,

Auch stumpfovale Zellen mit seitlichen Geißeln,

Wie birnförmig heterokonte[4] Arten, streben der Zukunft entgegen.

.

Weit war der Weg der Mastigonemen[5] bis sie ihr Endziel, die besten Wirkortsorte gefunden!

Anfangs als gabelendige Fäden der Flagellen Enden zierend,

Nahmen sie später auch weiter hinten liegende Stellen des Geißelschafts[6] ein,

Um ihre wasserwegdrückende Fläche wirksam zu steigern.

.

Suboptimal noch war ihre Ordnung,

Denn flaschenpinselartig standen sie zunächst wohl rund um den Schaft.

Verwirbelten sicherlich eher das Wasser

Als druckvoll damit sich wegzubefördern.

.

Wie viele Generationen vergingen wohl

Bis sich der Vorteil flächiger Ordnung

Sich zukunftsweisende Bahn hat gebrochen,

Bis Unordnung der Ordnung endgültig wich?

.

Zum Schutz ihres wendigen Körpers

Belegen Plättchen mannigfaltiger Form, Struktur und Substanzen,

Die Grenze zum Wasser und – noch besser ersonnen:

Knapp unter der äußersten Schicht.

.

Fußnoten

[1] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[2] Flimmerflagellenträger: gemeint sind Flagellaten, deren Flagellen Flimmern (Mastigonemen) tragen.

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Geißeltyp (Eukarya, heterokont): Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[5] Mastigonemen (allgemein): Dünnste Härchen an einer mikroskopisch kleinen Struktur

[6] Geißelschaft: Tragen Geißeln Mastigonemen, wird, um ihren Träger zu benennen von Geißelschaft gesprochen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Albuginomycetidae, Weißrost, Pustelmehltau

1 Pustelmehltau

.

Der generelle Entwicklungskreislauf unterscheidet sich von Peronosporales[1],

So wie anfangs besprochen, kaum.

Nur in der Sporangien-/Konidienbildung geh‘n sie eigene Wege:

Fassen sie dicht in Verbänden zusammen, Spaltöffnungen[2] sind ihnen völlig egal.

.

– Geh‘n durch die Epidermis[6], nehmen den direkten Weg –

Durchzieh‘n sie, wie üblich, interzellulär[7] das Gewebe,

Saugen mit knopfartigen Senkern[8] sich voll,

Versammeln in dichter Masse sich nahe der Epidermis,

Richten Hyphenenden parallel, senkrecht zu Stengel und Blatt,

Beginnen apikal Richtung Basis immer mehr Zellen abzutrennen;

Dünnwandige schieben sich zwischen dickwandige ein.

.

Noch bedeckt Epidermis entstehende Pusteln

– Glänzend weiß seh’n von außen sie aus –

Dann aber bricht durch Druck, womöglich auch durch dickwandiger Zellen Enzyme, die Epidermis

– Diese bleiben fast durchwegs steril –

Um weißen, pudrigen Staub freizusetzen,

Der von Wind, Regen oder Insekten vertragen wird.

.

Meist landen die dünnwandigen Zellen als Sporangien[9] auf Blättern,

Selten keimen sie direkt mit Schlauch[10],

Entlassen ein halbes Dutzend Zoosporen

– Natürlich nierenartiger Form –

Die des Weißrosts Entwicklung an neuen Stellen beginnen,

Oft begleitet von Peronosporales der ein oder anderen Art.

.

Heterothallisch[11] wohl verhalten sich Albuginomycetidae,

Doch Homothallie[12] lösen womöglich begleitende Peronosporales aus.

Dickwandig, braun, mit charakteristischen Oberflächenmustern versehen,

Brauchen Dauerzygoten[13] lange Ruheperioden, bevor zur Vermehrung sie geh’n,

Keimvesikel[14], ungestielt, oder vom Keimschlauch erhoben,

Geben ein bis drei Dutzend Zoosporen frei,

Die neu erscheinendes Grün vom Boden aus infizieren,

Und Gleiches, wie ihre Vorgänger des letzten Jahres vollzieh‘n.

.

Viereinhalb Dutzend Arten umfasst der Unterklasse einzige Familie,

Mit Arten, die meist auf Brassicaceen[15] sich spezialisiert.

Verursachen Gemüsebauern, speziell mit Albugo candida[16],

Erheblichen Ernteverlust.

.

Fußnoten

[1] Peronosporales; nicht separat behandelt: Falsche Mehltaue i.ae.S (Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[2] Spaltöffnungen (Pflanzen): Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blatts/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[3] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[4] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit, die mit einer Hyphe keimt

[5] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Epidermis (Plantae): Äußerste, einzelllagige Schicht von Blättern, Stengeln und Blütenorganen; bei Wurzeln wird sie Rhizodermis genannt

[7] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen

[8] Haustorien, Senker (Pilze): Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig gar, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[9] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[10] Als Konidie

[11] Heterothallisch, diözisch: Kontärgeschlechtliche (+ / –)-Hyphen zweier verschiedener (hetero-) Mycelien (-thalli) treffen sich zur sexuellen Fortpflanzung

[12] Homothallisch, monözisch: Hyphen ein und desselben Mycels sind in der Lage, sich sexuell fortzupflanzen

[13] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[14] Keimvesikel (Peronosporomycetes): Eine Blase, ein Sporangium, das unmittelbar an der Dauerzygote oder an ihrer Keimhyphe entsteht

[15] Brassicaceae: Kohlgewächse, Kreuzblütler (Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae – Eudicotyle –…)

[16] Albugo candida: Weißer Pustelmehltau, Weißrost (Albuginomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

Albugo candida, Pustelmehltau, Weißrost

Oben: An Sinapis arvensis

Pusteln des Weißrosts deutlich zu erkennen

Autor: Plant pests and diseases

Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert

Unten: An Capsella bursa-pastoris

Fast die ganze Pflanze von einheitlichem Weiß überzogen

Autor: Michael Mañas

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Generic license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Bacillariophyceae, Kieselalgen

1 Gehandicapt

.

Niemand weiß, wann und wo es geschah!

Auch der vifste[1] Kriminalist wird es nicht mehr ergründen,

Denn schon Urururahnen ereilte ein alles entscheidender Gendefekt,

Der unmittelbar die Freiheit betraf!

.

Eingeschränkt waren sie etwas in der Bewegung,

Doch ihres Lebens Neuordnung

Glich alsbald das Handicap aus,

Überkompensierten den Nachteil sogar,

Erfüllen den Globus mit

Hunderttausendartiger Diversität. –

.

Doch der Reihe nach!

.

Zuckergetrieben durchpflügt eine Schar Zoosporen[2]

Vorrangig seichte Regionen im Meer.

Bleiben am Rand, um die Helle nicht zu verlieren,

.

Auch die glattschäftige Geißel[5] büßten sie ein!

Warum auch sie noch behalten?

Erübrigt sich doch der Basis Schwellung,

Denn kein Auge[6] braucht ein Signal.

.

So rückt die Wimpergeißel[7] allein ins Zentrum,

Verliert somit an schraubender Kraft

Und zieht, mit Mühe nur,

Den birnförmigen Körper voran.

.

Doch des Nachteils ist noch lang nicht genug!

Die peripheren den Anker zur Zelle[10];

Die basalen Triplets wurden zu neun einzelnstehenden umgebaut.

.

Wo ist der Ausweg?

Wo die Lösung dieses Problems?

Wie führt die eingeschränkte Bewegung dann

Doch zum Erfolg? –

.

Mit der Geißelbasis Umgestaltung

Fallen Centriolen[11] ebenfalls weg,

Die für Kernteilung oft verantwortlich zeichnen.

Spindelpolkörper[14] dafür zu nehmen:

Ein einziger runder wartet am Kern,

Zwei steh‘n sich, geteilt gegenüber, um als MTOCs[15] zu wirken,

Werden plattenförmig, sowie geschichtet dabei,

Formen nach getaner Arbeit sich wieder zur Kugel,

Wandern dann zu jener Seite des Kerns, die nahe der Hypotheka[16] liegt. –

.

Offenbar nicht c1 und zugleich c2;

Diatoxanthin[23] und ein paar selt‘ne gelegentlich noch.

.

Fußnoten

[1] Mit schneller Auffassungsgabe ausgestattet

[2] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[3] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[4] Augenfleck: Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten einiger Einzeller. Neben dem Augenfleck befindet sich eine charakteristische Protoplasmaschwellung, die einen Fotorezeptor enthält.

[5] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die oft nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[6] Augenfleck

[7] Wimpergeißel: Geißel mit Mastigonemen

[8] Axionem: Aus Mikrotubuli zusammengesetzte Zylinderstruktur der eukaryotischen Geißel

[9] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[10] Basalkörper, Basalapparat: Gehen unmittelbar aus Centriolen hervor, wie sie auch feinstrukturell den Centriolen sehr ähnlich sind. Bei der Umwandlung von Centriolen in Basalkörper wandern diese unter die Plasmamembran und orientieren sich senkrecht zu ihr. An der Kontaktstelle, von der dann die Geißel auswächst, wird eine Basalplatte gebildet. Von hier nach außen wird das typische 9x2 + 2-Muster ausgebildet, während im Basalkörper hinsichtlich der Anordnung der Mikrotubuli die charakteristische Centriolenstruktur (9x3 + 0)erhalten bleibt.

[11] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Rotalgen und Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[12] Rhodophyta: Rotalgen (Plantae – Eukarya)

[13] Fungi: Echte Pilze, Chitinpilze (Opisthokonta – Eukarya)

[14] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen.

[15] MTOC, Mikrotubuliorganisationscentrum: Zellorganell, das die Bildung der Mikrotubuli organisiert

[16] Hypotheka: Schachtelboden der Kieselalgen; im Gegensatz zu Epitheka, Schachteldeckel

[17] Chlorophyll a: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[18] Farbalgen: Chromophyta (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[19] Chlorophyll c1: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[20] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; Besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[21] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[22] Xanthophylle: Im Gegensatz zu Carotinoiden tragen Xanthophylle sauerstoffhaltige Gruppen in Form von Hydroxyl- [–OH], Carbonyl- [–CO] und Carboxyl-[–COOH]

[23] Diatoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Diatoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Bacillariophyceae, Kieselalgen

2 Schachtelig

.

Wann war es, als sich die Zellen ihrer Cisternen[1] besannen,

Flachvakuolen zur Schachtel zusammenfügten,

Deckel und Boden, je Rücken an Rücken, wie Xanthophyceen[2] bereits,

.

Ist die Zeit reif,

So lehrt uns die Wissenschaft vieler Gebiete,

Wird an manchen Orten, oft auch zur gleichen Zeit,

Umwälzend Neues erfunden.

.

So, wie hier für das Schachtelprinzip,

Galt dies mehrfach während der Evolution:

Je als bahnbrechende Revolution.

Wenn auch der siphonale[8] Typ

Öfter schon zwischendurch steckenblieb. –

.

Nicht H-förmig mit vereinten Böden, wie Tribonema[9] dies vorteilhaft fand,

Sondern zwei voneinander getrennte,

Rücken an Rücken liegende Böden

Inmitten der Schachtelstruktur

Des vielleicht schon verlängerten Fadens,

Formten aus einer Zelle sich kleinere zwei.

.

Nur Böden zu bilden, war der Lage nach möglich,

Denn der alte Deckel umfasst nun den neu entstandenen Boden,

Doch der ursprüngliche Boden wirkt nun als schließendes Stück.

Bricht ein Faden einmal zwischen den Böden entzwei,

Bleiben benachbarte Zellen trotzdem intakt;

Führen die Boden-an-Boden-Strategie nun immer fort.

.

Ideal wäre die Lösung, würden die Zellen nicht nach und nach kleiner dabei.

Denn der Boden, soll der Behälter passgenau schließen,

Ist um Wandungsdicke im Durchmesser kleiner,

Wenn Boden in Boden sich fügt, um das doppelte Maß.

.

Irgendwann sind die Zellen zu klein

Für stetes Ergänzen der Böden!

Nun ist die Zeit der Gameten[10] gekommen:

Damit aus einer Zygote[11] die neue Generation entsteht.

.

Sie wächst eine Zeit lang, unfassbar fast zur riesigen runden Zelle heran,

Sprengt die Schachtel passt in sich eine flachbödige Schachtel hinein,

Beginnt, sich in neu gefundener Größe zu teilen,

Bis eine der Töchter wieder zu klein.

.

Fußnoten

[1] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[2] Xanthophyceae: Gelbgrünalgen (Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[3] Trichom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[4] Schachtelbau: Am besten vergleichbar mit einer Käseschachtel, die einen über den Boden greifenden Deckel besitzt; so überstülpt auch eine Hüllenhälfte der Zelle einen Boden, nämlich die andere Zellhälfte.

[5] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[6] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[7] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[8] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[9] Tribonema: Haarfadenalge (Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[11] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand.

Eingestellt am 14. Juni 2025

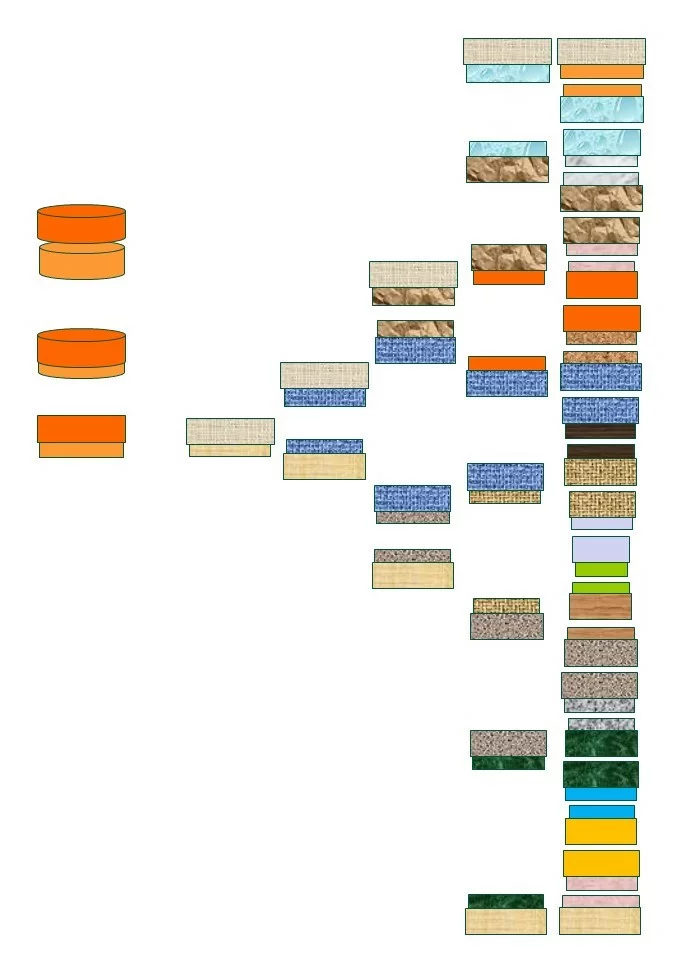

Asexuelle Vermehrung der Kieselalgen, Schema, dargestellt an zum Faden zusammenhaltenden Zellen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Schachteldeckel größer, Schachtelboden kleiner und von anderer Farbe. Falschfarben; die Farbe der Kieselalgen ist chloroplastenbedingt immer gelbbräunlich.

1. Reihe: Das Prinzip der Schachtel in räumlicher Darstellung; offen (oben), geschlossen (Mitte); in Seitenansicht (unten).

2. Reihe: Eine geschlossene Schachtel in Seitenansicht, so wie sich eine Kieselalge in dieser Ansicht darstellt; meistens lassen Kieselalgen sich im Mikroskop jedoch nur in Aufsicht beobachten. Deckel grau, Leinenstruktur; Boden sandfarben. Größenunterschied zwischen Deckel und Boden verstärkt; in Natur viel geringerer Unterschied. Vereinfachte Darstellung, denn in Wirklichkeit sind Boden- und Deckelseiten noch gelenkartig mit den Flächen verbunden.

3. Reihe: Bei der Teilung (asexuelle Vermehrung) bilden sich innerhalb der Kieselalge zwei Böden (blau), die in den ursprünglichen Deckel und in den ursprünglichen Boden greifen; dabei nehmen sie passgenaue Größe an. Da nur Böden entstehen, wird zwangsläufig beim Auseinandergehen (hier in überdeutlicher Weise dargestellt) der ursprüngliche Boden zum Deckel und damit die aus dem Boden gebildete untere Kieselalge um einen Deut kleiner.

4. Reihe: Hier wird das gleiche Teilungsprinzip an den beiden Kieselalgen der dritten Reihe gezeigt: Deckel und Boden der oberen Kieselalge bekommen je einen Boden; damit bleibt die oberste Kieselalge größengleich zur Kieselalge in Reihe 2, weil der ursprüngliche Deckel (grau, Leinenstruktur) mit passgenauem Boden (braun. Gesteinsstruktur) versehen wurde; der Boden (blau, Leinenstruktur) wird, mit Boden (braun, Gesteinsstruktur) versehen, zum Deckel. In entsprechender Weise lässt sich die Teilung der unteren Kieselalge der 3. Reihe interpretieren. Nur die oberste der vier Kieselalgen hat ihre ursprüngliche Größe behalten, alle anderen sind in unterschiedlichem Maße kleiner geworden.

5. Reihe: Hier wurden aus den vier Kieselalgen der 4. Reihe, auf gleicher Bildungsweise basierend, acht.

6. Reihe: In dieser Reihe zeigen sich 20 Kieselalgen, die alle auf eine einzige Kieselalge (2. Reihe) zurückgehen. Da nicht alle Kieselalgen sich gleichzeitig teilen, sondern in diesem Falle vier zusätzlich sich teilten, liegen nicht 16 sondern 20 Kieselalgen in Reihe. Hier wird deutlich, dass, je öfter sich die Kieselalgen teilen, ihre Größe erheblich abnimmt. Teilungen können an unterschiedlichsten Stellen des Fadens erfolgen. Werden die Zellen artabhängig zu klein, ist Zeit, dass sexuelle Fortpflanzung erfolgt, um eine Zygote zu bilden, die im Inneren eine Kieselalge von Ausgangsgröße formt.

An durch Ektoplasma zum Faden zusammengehaltenen Kieselalgen dargestellt, um die Auswirkung auf die Größenverhältnisse besser zeigen zu können. Das gleiche Verkleinerungsproblem besteht auch bei einzeln lebenden Kieselalgen; die Größen wiederherstellende Strategie (sexuelle Fortpflanzung, Bildung einer großen Zygote) bleibt gleich.

Eingestellt am 14. Juni 2025

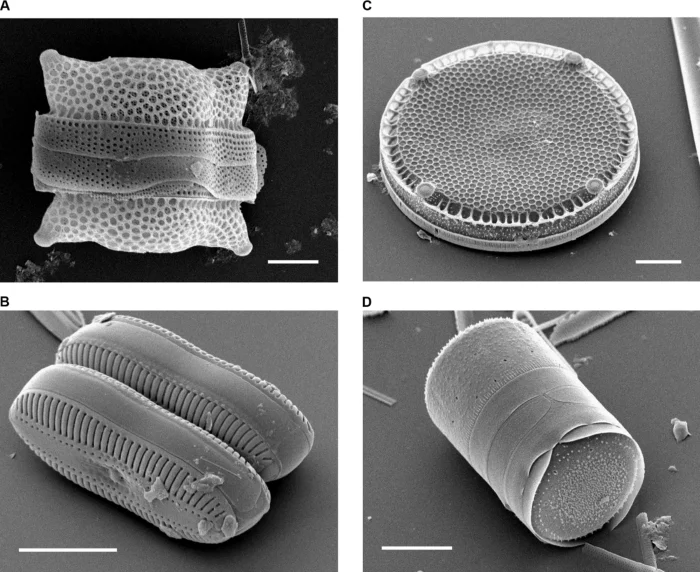

Diatomeen, Auswahl (REM-Aufnahmen)

(A) Biddulphia reticulata. Centrale Diatomee mit Schale (Deckel und Boden) und Gürtelbändern (Schachtelseite der Diatomee); (Skala = 10 µm)

(B) Diploneis sp. Pennale Diatomee mit Raphe oder Schlitz der Schale (Deckel und Boden) und Gürtelbändern (Schachtelseite der Diatomee); (Skala = 10 µm)

(C) Eupodiscus sp. Centrale Diatomee (Deckel und Boden); (Skala = 10 µm)

(D) Melosira varians. Centrale Diatomee mit Deckel und Boden und einigen Gürtelbändern (Schachtelseite der Diatomee); (Skala = 10 µm)

Autor: Bradbury J: Nature's Nanotechnologists: Unveiling the Secrets of Diatoms. PLoS Biol 2/10/2004: e306. doi:10.1371/journal.pbio.0020306

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Generic; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

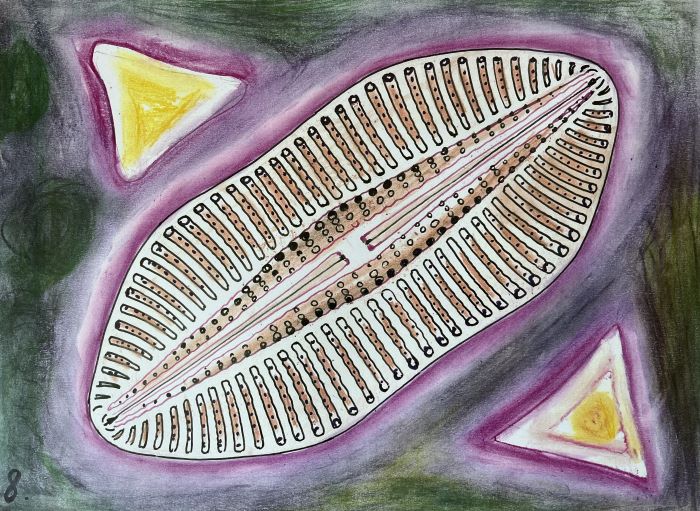

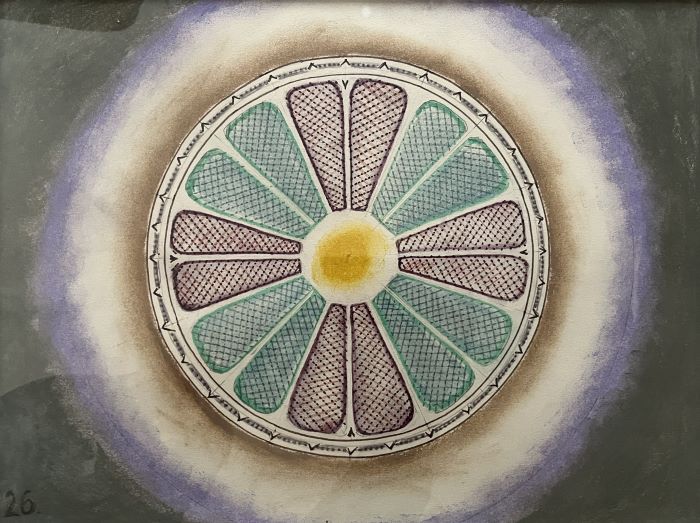

In künstlerischer Darstellung (Kreidezeichnungen) gab der frühere Porzellanmaler (Nymphenburger Porzellan, München), spätberufener katholischer Geistlicher, Pfarrer in Dachau und Amateurwissenschaftler, Nikolaus Schwankl, seine Eindrücke in Farbe wieder, was er beim Mikroskopieren entdeckte. Seine wertvollen Kieselalgenpräparate sind in der Botanischen Staatssammlung München, hinterlegt.

(Die folgenden sieben Originale der Kreidezeichnungen sind im Besitz von Dr. Christina Agerer-Kirchhoff)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Bacillariophyceae, Kieselalgen

3 Vergrößerung durch Sex

.

Vegetativ[1] ohnehin nutzlos,

Konzentriert sich der Geißel[2] Verwendung

Auf‘s Sensibelste im Leben!

Nur noch anfangs wohl tragen Gameten[3] Flagellen;

Werden jedoch, nach dem, was sie heute realisieren,

Recht bald zum Teil, oder gar gänzlich reduziert;

Was nicht verwundert,

Scheint ihre Verwendung doch weitgehend eingeschränkt. –

.

Zellen liegen nach Teilung, nach asexueller Vermehrung[4], weitgehend in Reihe

Rücken an Rücken, platten sich ab.

Teilen und teilen sich wieder, verlängern den Faden.

Da bricht er plötzlich entzwei!

Falls sie an Geschwistern überhaupt Interesse noch haben

Und nicht sofort alleine auf Reise geh’n.

.

Ein Wirbel im Wasser vereinzelt viele,

Doch manche halten die Reihe stabil.

Formen meiotisch[5] Gameten.

Nah sind die Partner, finden ihr Ziel.

.

– Anisogamie[6] hielt wohl anfangs einen der Partner,

Weil größer, viel plumper und dazu behäbig,

Oft in der Näh; ließ sich von männlichen Schwärmern[7],

Ohne viel Aufwand erspäh‘n.

.

Ist es verwunderlich,

Sie erfolgreich zu seh’n

Mit vielen Zygoten[8] und

Großer genetischer Variabilität?

Mit der lockeren Kette zylindrischen Scheiben und

Hohem Verbreitungspotential? –

.

Die Entwicklung ging einen Schritt aber noch weiter:

Zur weiblichen Sesshaftigkeit!

Vollständig runden sich, fortpflanzungsbereit,

In der leicht geöffneten Zelle

Das ein suchendes Spermatozoid erwartet.

Vielleicht hilft es sogar den Gameten

Durch Verströmen lockenden Pheromons[11].

.

Mehrfach erstrebt im Laufe der Evolution,

Zeigt sich als gelungene Antwort

Auf ihr Beweglichkeit-Reduktions-Syndrom.

.

Andere verzichten vollkommen auf bewegliche Gameten,

Eizellen sind gleichfalls längstens passé:

Verschmelzen nur Protoplasten miteinander,

Die, schachtelöffnend, darin aber verbleibend,

Sich einem Partner entgegenstrecken und zunächst

Nichts vollziehen als Plasmogamie[14].

.

Fußnoten

[1] Vegetativ: Im Gegensatz zur generativen Phase

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[4] Asexuell: Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[5] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[6] Anisogamie: Plasmo- und Karyogamie unterschiedlich gestalteter Gameten

[7] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[8] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[9] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[10] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[11] Pheromone: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[12] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[13] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[14] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Bacillariophyceae, Kieselalgen

4 Hundderttausenderlei

.

Fünfzehn und mehr Prozent

Des Planeten Nettoprimärproduktion[1]

Liefern Bacillariophyceen des Meeres, des Süßwasser, des Bodens,

Zusammen mit jenen der Gesellschaften feuchten Gesteins.

.

Langezogen Gestreckte, Pennales[4],

Leben bevorzugt benthal[5]

Am Boden, auf Schlick[8], im Sand,

Auch symbiotisch[9] im Meer, selten an Land.

.

Ein weites Spektrum an Lebensräumen

Erwählen Schachtelalgen[10] für sich

Und frönen ihren Vorlieben.

Orientier‘n sich nach individuellem Bedarf

Fixieren jede Schalenvariation

Infolge mitotischen, durch ungeschlechtlichen[11] Drangs.

.

Hunderttausend und mehr dieser Muster sind heute bekannt,

Charakterisieren, ja definieren die einzelne Art.

Viele Jahrmillionen lang dominierten sie Meere und Küsten,

Sanken am Lebensende ins ewige Dunkel hinab

Und formten zu unserm Gebrauch

Mächtige, fast ausschließlich Kieselschalen führende Schichten.

.

Kieselgur[12], auch Kieselerden genannt,

Gewinnen wir heute aus lang vergangenen Zeiten:

Zum Filtern, Polieren, Cremen und Putzen,

Doch leider auch – zum Bombenbau[13].

.

Fußnoten

[1] Nettoprimärproduktion: Produktion organischer Substanz durch Fotosynthese (oder Chemosynthese), abzüglich des Verlustes durch Gesamt-Atmung (Tages- und Nachtatmung aller grünen und nichtgrünen Pflanzenteile)

[2] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[3] Centrales: Centrale Kieselalgen, Radiärsymmetrische Kieselalgen (Bacillariophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata –…)

[4] Pennales: Pennale Kieselalgen, Bisymmetrische Kieselalgen (Bacillariophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata –…)

[5] Benthal: Lebensbereich am, auf dem und im Boden von Gewässern

[6] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[7] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[8] Schlick: Am Boden von Gewässern (besonders im Wattenmeer) abgelagerter oder angeschwemmter, feinkörniger, glitschiger, an organischen Stoffen reicher Schlamm

[9] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

[10] Kieselalgen

[11] Asexuell: Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[12] Kieselgur; Kieselerde: Ein aus fossilem Diatomeenschlamm entstandenes Sedimentgestein

[13] Nitroglycerin ist Bestandteil des Sprengstoffs Dynamit und wurde zur sicheren Verwahrung in Kieselgur aufgesaugt

Eingestellt am 14 Juni 2025

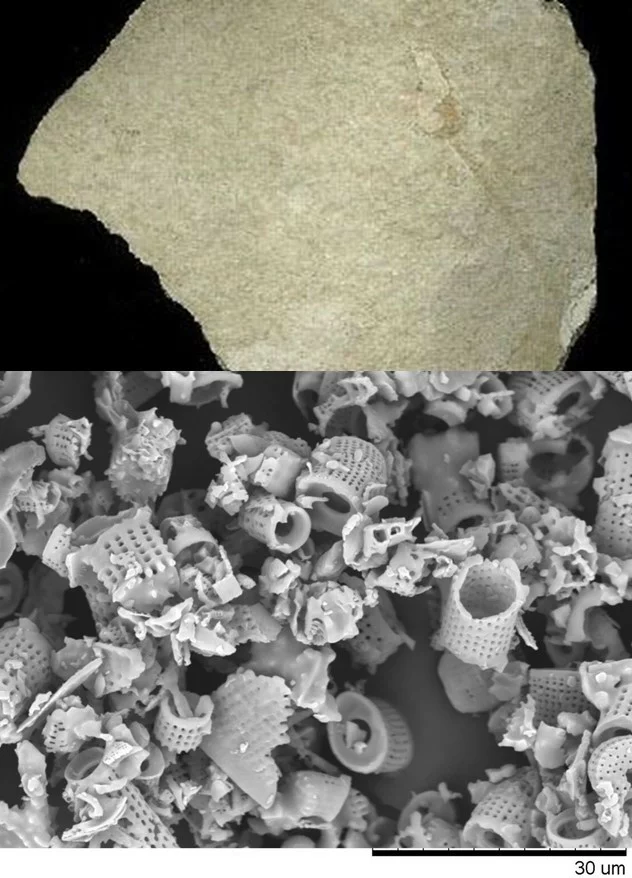

Kieselgur

Oben: Kieselgursedimentgestein, Diatomeenerde aus der Slowakei

Autor: Menerály a horniny Slovenska

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Kieselgur (gemahlenes Sedimentgestein); (REM-Aufnahme)

Autor: Dawid Siodłak

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Bicosoecida, Bicosoeciden

1 Tüten (HP)

.

Müde gerudert, lässt Bica[1] sich nieder,

Findet am Lagerplatz nur Mineral.

Kaum Partikel bringt des Wassers Bewegung,

Dazu noch zu weit entfernt: Vergeblich sehnt sich Bica danach.

.

Schlägt ihre unbewimperte Geißel[2],[3] nach hinten,

Klebt die Spitze mit Schleim am Untergrund fest,

Drückt sich, dem Zieh‘n des Wimperflagellums[4] geschuldet,

Eine Kerbe dem Körper entlang.

.

Kräftig rühren die Wimpern[5] im Wasser,

Ohne, fast ohne, Erfolg,

Denn kaum merklich

Strömen einige Teilchen herbei,

Verschwinden im Zellmund[6] nahe der Geißel;

Beheben aufs erste Bicas besondere Not.

.

Kreisend folgt Bica jeder Bewegung der schwingenden vorderen Geißel,

Neigt sich gezwungenermaßen etwas nach außen,

Bleibt jedoch punktförmig gebunden am Anheftungsort,

Durchmisst unerwartete Fülle des nah sie umgebenden Raums.

.

Generationen folgen dem Beispiel,

Überliefern die lebenstandardverbessernde Weise,

Bis eine Neuerung, das Kreiselverhalten ergänzend,

Einer der Sippen beim Kampf um Ressourcen gehörige Vorteile bringt.

.

Eine besonders Kräftige Bicas Verwandtschaft

Schafft es, mit wuchtigen Schlägen sich zu befreien.

Cafeteria[7]-Arten, ihre Verwandten, durchstreifen bis heute

In Massen als Nanoplankton[8] bakterienfressend das Meer.

Bica aber beschritt einen anderen Weg:

Sie stimmte sich auf Sesshaftigkeit ein.

.

Ihre Außenmembran[9] zu verstärken,

Schickt sie Fäden durch die Grenze nach außen.

Doch statt an der Zelle zu haften, driften sie schwungvoll davon,

Verheddern sich noch in der Nähe,

Umhüllen so hohlkegelig Bica damit.

Zur Tüte geformt, versinken Partikel im Sammel- und schützenden Trichter.

.

Hoch überragt Bica der Trichter.

So streckt sie das Wimperflagellum der Öffnung entgegen,

Verlängert die rückwärts gebogene Geißel, ihr haltendes Ende,

Und wirbelt herein was immer sie kann.

.

Irgendwo festgeklebt, was sich bietet,

Lebt sie bis heute als Bicosoeca[10] in Tüten verpackt.

Einzeln, oft auch in Gruppen, in Stockwerken gar,

Finden Tochterzellen schon im Trichter den nötigen Halt.

.

Fußnoten

[1] Bica: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Bicosoecida

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[4] Wimpergeißel: Geißel mit Mastigonemen

[5] Mastigonemen (Chromalveolata): Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis (1), einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht (2), die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen (3).

[6] Zellmund, Cytostom: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[7] Cafeteria: Bicosoecida (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[8] Nanoplankton: Kleinste Vertreter des Planktons, deren Größe weniger als 50 µm beträgt

[9] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[10] Bicosoeca: Bicosoecida (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2024

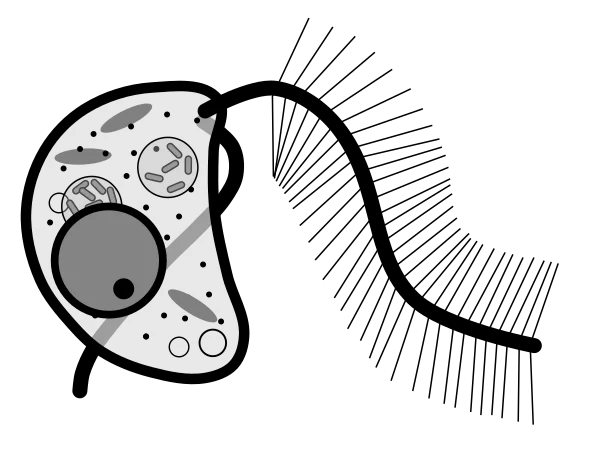

Cafeteria roenbergensis

Schematische Zeichnung von Cafeteria roenbergensis mit Zellkern, 2 Vakuolen (mit Bakterien), 3 Mitochondrien, und 2 Geißeln, von denen die größere Mastigonemen trägt und dadurch als Zuggeißel die Zelle vorwärts zieht, während die andere kleiner ist und als Schleppgeißel zum Steuern dient.

Autor: Dennis Barthel

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

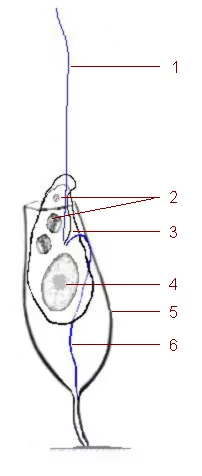

Bicosoeca (Schema)

Vereinfachtes Schema einer Bicosoeca Zelle: 1. Wimpergeißel, 2. Nahrungsvakuolen, 3. Cytostom, 4. Nucleus, 5. Trichter, 6. Peitschengeißel

Autor: Wlodzimierz

Lizenz: Public domain

Eingestellt am 14. Juni 2025