Glomeromycota

zum Glossar über:

Glomeromycota, Urlandpilze

1 Was tun ohne Partner?

.

Tief in Substraten[1], mit etlichem Wertstoff verbunden,

Suchen sie – manche der Neugierde halber vielleicht –

Eng an der Wurzel quellende Flächen gelegt, Nahrung und Partner.

Doch wohin sollen sie Hyphen[2] weiterhin treiben,

Wenn keine Signale den Abfall durchdringen,

Im Abseits jeder Versuch sich verliert?

.

Nur der Zufall kann es vielleicht noch richten,

Falls Hyphen dicht die Räume durchzieh‘n.

Doch wollen dort sie tatsächlich versuchen, Wertvolles zu finden,

Wo andere wirkten, die womöglich schon alles verzehrt?

.

Was bleibt ihnen über,

Als mit einmal begonnener Blase,

– An der Hyphenspitze gefüllt mit Kernen[3]–

Auch ohne Partner sich zu vermehren, ganz ohne Sex? –

.

Mit dicker Wandung umhüllt sie all ihre Habe

Als Reserve für miese Zeiten.

Wie gut, dass sie die Lösung,

– Man möchte gar meinen, fast mit Verstand –

Die Kugel als Dauerorgan,

Im Boden geschickt versteckt, erfand.

.

Dürre durchzog weithin den Boden.

Alles erstarb, doch Hyphen, die jedoch nicht mit Septen verseh’n[4],

Hielten als letzte tapfer noch durch,

Doch am Ende war all ihr Bemühen umsonst.

.

Die Kugel, sie wollte einen Partner doch für Zygogamie[5],

Eine Zygote für Bildung von Sporen gern werden,

– Dies aber blieb ihr gänzlich verwehrt –

Trieb, als Feuchte wieder den Boden benetzte,

Eine Hyphe, vielleicht davon mehr,

Mit all den Kernen aus dem Innern hinaus;

Nahm das Bohren mit Hyphen rasch wieder auf,

Verzweigte, vernetzte sie, als wär‘ nichts gescheh’n!

.

Als Versuch, das Schicksal doch noch zu wenden,

Zieht sie alles, was in der Blase,

Ein stückweit zurück in die Hyphe;

Versucht erneut, eines Gametangiums[6] wegen,

.

Seitlich nach außen als Kugel den Inhalt zu beulen,

In letzter Hoffnung, einen Partner zu finden.

Vergebens ihr Warten!

So macht sie’s allein, verdickt ihrer seitlichen, neuen Blase Wand,

Wird selbst zum unbefriedigten Dauerorgan,

Mimt eine Zygote, die sie nicht ist.

.

Andere zieh‘n den Inhalt der Blase zurück in die Hyphe

Erweitern sich dort in der Hoffnung, nicht unberührt zu bleiben;

Doch hilft auch dieses Verhalten nicht weiter;

So steckt in der Hyphe die Möchtegerndauerzygote[7] fest.

.

In beiden Fällen bleibt die terminale Blase dünnwandig und leer,

Bleibt als Erinnerung an die erhoffte Zygogamie[8],[9].

.

Andere nahmen einen anderen Weg,

Vielleicht dennoch Zygoten zu bilden:

Setzten Gametangien auf keulige Dehnung,

Streckten zum Teil daran einen Finger hervor,

Der, weil viel zu schmächtig,

Kein Gametangium letztlich gebar,

Und – obwohl ganz in der Nähe – gab‘s keinen Sex[12],[13]. –

.

Viel zu umständlich kommt weiteren all dies vor.

Blähen der Hyphen Spitze nur noch zur Kugel, zum Ei, zum Ellipsoid,

Drücken Kerne, Lipide[14], was das Zeug hält,

In den Behälter, bewahrt für die Not.

Chlamydosporen[15] nennt sich, was sie gebildet,

Nichts erinnert an Zygoten jetzt mehr. –

.

Weil sie zu gerne wollten,

Den Umständen halber leider nicht konnten,

Blieben Urlandpilze immer clonal[16].

Formten an Stelle Zygoten Azygoten[17]

.

Fußnoten

[1] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[4] Siphonal (Algen, Pilze): Schlauchartige, unseptierte Röhre (Hyphe) mit vielen Kernen

[5] Zygogamie: Gametangiogamie der Zygomycota wird, wegen der Bildung von Zygophoren, auch als Zygogamie bezeichnet

[6] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[7] Azygospore: Strukturell einer Dauerzygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

[8] Azygospore

[9] Acaulosporoide Azygosporenbildung: Sie kennzeichnet eine terminale, leere Blase; wogegen die Azygospore entweder unterhalb der Blase als Hyphenerweiterung gebildet wird, oder dort in einer seitlichen kugligen Ausstülpung liegt.

[10] Zygomycota: Jochpilze (Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[11] Suspensoren (Mucoromycetes): Unmittelbar an Gametangien anschließende Hyphenabschnitte

[12] Azygospore

[13] Gigasporoide Azygosporenbildung: Sie kennzeichnet eine suspensorähnliche Auftreibung des terminalen Endes der tragenden Hyphe, also unmittelbar an der Azgospore; gelegentlich ist ein fingerförmiger Auswuchs an dieser suspensorähnlichen Struktur zu erkennen, die als reduziertes Gametangium interpretiert werden kann.

[14] Lipide (Fettes Öl): Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[15] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[16] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[17] Azygote: Strukturell einer Zygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

Eingestellt am 15. März 2025

.

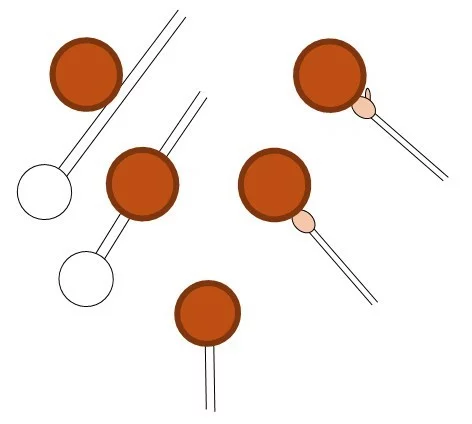

Sporengrundtypen der Glomeromycota(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Acaulosporoide Zygospore. Unter der terminalen, nun leeren Blase wurde eine seitliche Erweiterung gebildet, in der die Azygospore geformt wurde.

Darunter: Entrophosporoide Azygospore. Unter der terminalen, nun leeren Blase wurde in der Hyphe eine Erweiterung gebildet, in der die Azygospore geformt wurde.

Unten Mitte: Chlamydospore. In einer terminalen Blase wurde ohne Andeutung einer Zygogamie eine Überdauerungsspore gebildet.

Rechts oben: Gigasporoide Azygospore. Unter der Azygospore ist eine blasenförmgie Erweiterung zu erkennen, die einen seitlichen Finger trägt. Beide Strukturen können als funktionslose Gametangien interpretiert werden.

Darunter: Gigasporoide Azygospore. Unter der Azygospore ist eine blasenförmige Erweiterung zu erkennen, die als funktionsloses Gametangium interpretiert werden kann.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

2 Der Prüden Dilemma

.

Wo bleiben Rekombination[1] und Schaffen

Neuer Mixturen von Genen,

Ohne Chance auf wechselndes Umfeld schnell zu reagieren?

.

Doch fehlende sexuell gebildete Sporen sind nicht zwangsläufig nachteilig,

Denn in Dauersporen[4] und Hyphen findet sich ein

Hundert- und tausendfacher Kernbestand.

Der Hyphen[5] Bereitschaft, mit Ihresgleichen,

Mitunter auch mit anderen Anastomosen[6] zu bilden,

Gleicht wohl mögliche Nachteile weitgehend aus:

.

Über ungezählte Generationen hinweg,

Häuften aufgrund Mutationen[7] sie

Hohe Diversität der Nuclei[8] an!

Lagern Dutzende, Hunderte, oft auch mehr davon

In ihre Dauersporen ein.

Wachsen Hyphen in ungewohntes Terrain,

Werden mit dafür besser geeigneten Genen[9]

Sie das Rennen um Neuland womöglich gewinnen.

.

Unbeweglich, vom Boden umschlossen,

Am gleichen Ort für immer verweilen?

Wind, wenn er des Bodens Stäube nimmt,

Tiere, wenn sie den Boden durchwühlen,

Auch Wurzeln, wenn in die Nähe sie kommen,

Verbreiten die Sporen, freilich nicht gezielt.

Wenn aber potenzielle Transporteure diese und neue Stellen erkunden,

Nehmen sie Hyphen und Sporen, falls sie engen Kontakt damit hatten,

Ungewollt mit.

.

Fußnoten

[1] Genetische Rekombination: Neuanordnung genetischen Materials, von RNA und DNA; im engeren Sinn kommt es zum Austausch von Allelen und durch genetische Rekombination zu neuen Gen- und Merkmalskombinationen.

[2] Azygospore: Strukturell einer Dauerzygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

[3] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[4] Dauersporen: Dickwandige, meist sehr dunkel gefärbte, sexuell oder asexuell entstandene, ein- oder mehrzellige Verbreitungseinheiten

[5] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[7] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[8] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[9] Gen: Erbanlage, Erbfaktor; Einheit der genetischen Information; Abschnitt auf der DNA der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte regulatorische Funktion innehat

[10 ]Propagieren: verbreiten, ausbreiten

[11] Dauersporen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

3 Welch eine Chance zu beiderseitigem Gewinn! (TP, SP)

.

Erste Landpflanzen schon

– Jungermanniidae[3] gingen mit gutem Beispiel voran –

Nahmen, wuchsen sie nahe genug an Hyphen[4] heran,

Glomeromycota für Wasser- und Nährstoffversorgung

Liebend gerne in Dienst;

Ohne sich groß zu wehren, – warum auch? –

Zogen dafür als Lohn Zucker[5] von ihnen sie ab;

Ließen für eigene Zwecke eindringende Hyphen

In ihrem[6] Innern fast alles tun.

.

Verließen Pflanzen, den feucht-schlickigen Rückraum

Der Küste noch ständig behaltend,

Vorsichtig tastend das Wasser, um an Land Schritt für Schritt zu gehen,

Kam ihnen sicherlich wenig hilfreich das steinig-trockene Umfeld vor.

.

Ein paar der Wurzelhaare[7] drangen in Spalten,

Doch sie waren zu kurz, vielleicht auch erheblich zu dick, unverzweigt noch dazu,

Auch zu wenig sauer, was sie aus Wänden verloren,

Um Ionen[10] aus Sanden zu lösen.

So zogen sie sich, auch ihre Träger mussten natürlich mit,

Nach ersten Versuchen

Wieder ans Meer zurück.

.

Nur jenen Pflanzen, denen gelang,

Hyphen mit Zuckern[11] zu hätscheln,

Erhielten auch auf trocknerem Land was sie wollten;

Stiegen, der Konkurrenz wegen die Fülle des Wassers fliehend, endgültig an Land. –

.

Dünn, sich immer wieder verzweigend,

Mit Anastomosen[12 ]aneinandergebunden,

Dringen Hyphen weit in Böden und Abfall,

Umgreifen, eng zum Knäuel verflochten,

Jeden Partikel, exploitieren[15], was sie berühren, was sie umgarnen;

Erneuern, geh’n Hyphen einmal zu Bruch,

Mit Seitenzweigen, knapp unter rasch gebildeten Septen[16] entspringend,

Ihr Akquirierungs-, Aufnahme- und Transportsystem

Für sich und der Pflanze großem Profit.

.

Was alles holen Glomeromycota

Aus umgebenden Böden?

Aminosäuren[19] aus jeglichem Abfall.

.

So gerüstet nimmt es nicht Wunder, dass,

Geologisch gesehen, binnen kürzester Zeit,

Pflanzen, anfangs vom Wasser wegwandernd,

Heute, flächendeckend beinahe, den Globus besiedeln.

.

Auch Glomeromycota profitieren erheblich:

Mit tausendkernigen Hyphen in Hunderten Nischen,

Mit Kohlenhydraten[20] frei im Gepäck,

Differenzierten sich Hunderte, wahrscheinlich Tausende Arten,

Vernetzen benachbarte Pflanzen[21],

Unterstützen Wirte und nehmen Zucker dafür.

.

Zweihundertundfünfzig Arten in etwa

Ein Zehntel, vielleicht nur ein Hundertstel, der wahren Diversität,

Von Hyphen in Wurzeln und Böden,

Durch Informationen der Wandstrukturen ergänzt.

.

Lange zu zwei Familien ausschließlich geordnet,

Verteilen Experten nun heute, basierend auf DNA[27],

Der Glomeromycota Vielfalt über

Mehr als zehn Familien, zusammengefasst zu vier Ordnungen.

Hier werden davon aber nur drei behandelt,

Die vierte steuert nur wenig Neues noch bei.

.

Fußnoten

[1] Silur-Zeit: Vor etwa 444 – 416 Millionen Jahren

[2] Devon-Zeit: vor etwa 416 – 359 Millionen Jahren

[3] Jungermanniidae: Jungermannmoose (Jungermanniopsida – Marchantiophyta – Thallophyta – Embryophyta – Streptophyta –…)

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[6] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[7] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle) von 0,5-2 cm Länge und 2-10 Tagen Lebensdauer, mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[8] Grus: zerbröckeltes, körniges Gestein

[9] Sand: Gesteinspartikel zwischen 2 und 0,06 mm Größe

[10] Nährionen: Ionen, die für die Ernährung von Organismen von Bedeutung sind

[11] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[12] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[13] Exoenzyme (Pilze): Von Pilzen durch die Zellwand ausgeschiedene Enzyme, die extrahyphal Substanzen in „mundgerechte“ Portionen, kleinere Moleküle, zerlegen, die dann durch die Zellwand aufgenommen werden.

[14] Säuren: Die Säurewirkung beruht auf der Dissoziation (Ablösen) des Protons [H+] von einer dann negativ geladenen Gruppe; dafür wird häufig die Bezeichnung pH verwendet; Säuren besitzen einen pH kleiner als 7

[15] Exploitieren: Ausbeuten einer Ressource

[16] Retraktionssepten: Sekundär gebildete Querwände, Septen, in Hyphen, die eine fortschreitende Degeneration des Inhalts verhindern sollen; hiermit werden noch lebende Teile der Hyphe von sterbenden abgetrennt; ein Vorgang, der besonders wichtig bei Hyphen siphonaler Organisation ist, nicht aber dort ausschließlich auftritt.

[17] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden

[18] Mikronährelemente: Als Mikronährelemente gelten für Pflanzen Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn)

[19] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen.

[20] Kohlenhydrate: Gehorchen der Summenformel CnH2nOn mit n ≥ 3; kommen in unterschiedlicher Kettenlänge (auch als Polymer) vor und werden in Mono-, Di-, Tri-, Oligo- und Polysaccharide unterteilt.

[21] Wood-Wide-Web, WWW: Pilze als Symbionten von Bäumen verbinden Wurzeln benachbarter Bäume, auch unterschiedlicher Arten mit ihren Hyphen; da sich daraus ein Netz, ein Gespinst, aus Verbindungshyphen bildet, spricht man von WWW (von Waldweitem Gewebe)

[22] Mikromorphologie: Oberflächenstrukturen, äußeres Aussehen mikroskopisch kleiner Teile

[23] Anatomie, anatomisch: Innere Merkmale betreffend, wie Merkmale von Organen, Zellen oder Zellverbünden

[24] Basensequenzen: Abfolge der Nucleobasen A, T (U), C, G in der DNA (RNA)

[25] Azygospore: Strukturell einer Dauerzygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

[26] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[27] DNA (=DNS):DesoxyribonucleinicAcid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

Eingestellt am 15. März 2025

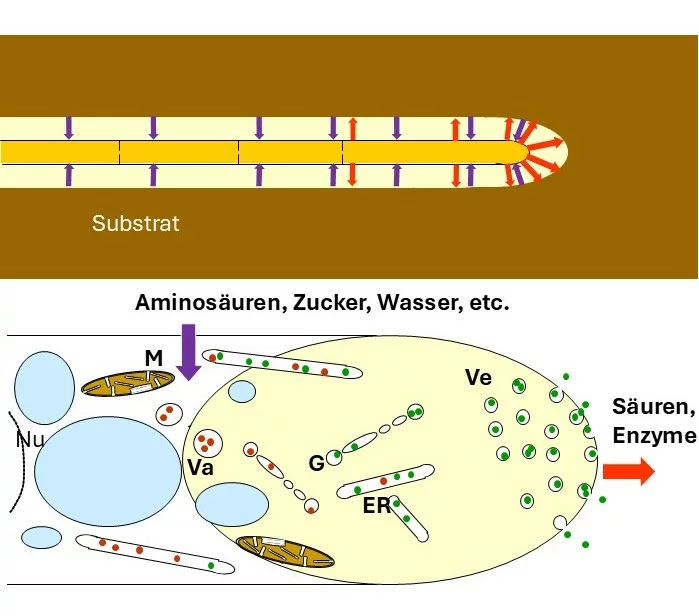

Arbeitsweise der Hyphen(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Aus der Wesensverschiedenheit von Tieren und Pilzen folgt auch der Unterschied in der Nahrungsbeschaffung: Tiere laufen der Nahrung nach, Pilze wachsen ihr entgegen. Hyphen bohren sich dazu in das Substrat, lösen um sich durch Ausscheidung von Enzymen und Säuren (rote Pfeile) einen „Tunnel“ aus dem sie Verwertbares, wie Aminosäuren, Zucker, Wasser, etc. (violette Pfeile) entnehmen.

Unten: Detail einer Hyphenspitze. Das Vordringen der Hyphe erfolgt im Wesentlichen durch die konische Hyphenspitze. Dort werden durch Ausscheiden von Enzymen und Säuren eventuell vorhandene Spalten erweitert, oder gleich Tunnel gebohrt. Dazu dient eine Armada von an der Spitze konzentrierten Vesikeln. Von der Spitze dehnt sich nach rückwärts die Hyphe durch Druck, den größer werdende Saftvakulen ausüben, worauf noch durchlässige Zellwände (nicht dargestellt) die Stabilisierung übernehmen.

G: Golgiapparat. –ER: Endoplasmatisches Retikulum. –M: Mitochondrien. –Nu: Zellkern. –Va: Saftvakuolen. –Ve: Vesikel mit Enzymen, Säuren und Baumaterial für Zellwände. (Die gelbe Ellipse soll die Bedeutung der Hyphenspitze hervorheben.)

Eingestellt am 15. März 2025

.

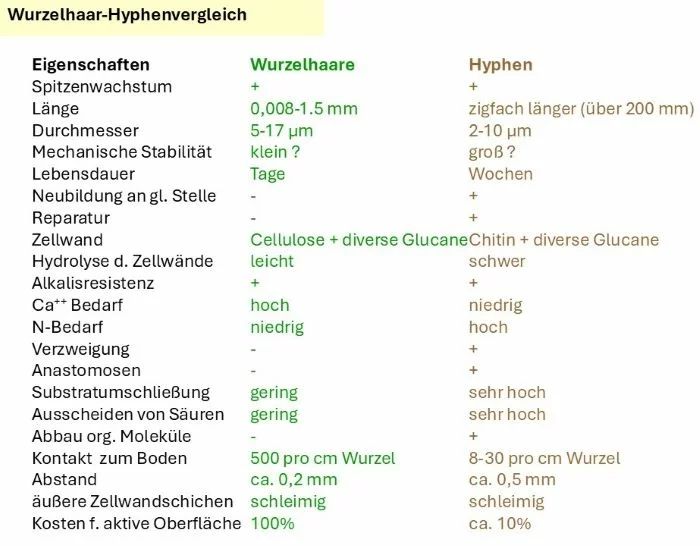

Wurzelhaar–Hyphen–Vergleich (Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Einige Parameter, die in mancherlei Hinsicht Vorteile von Hyphen aufdecken.

Eingestellt am 15. März 2025

.

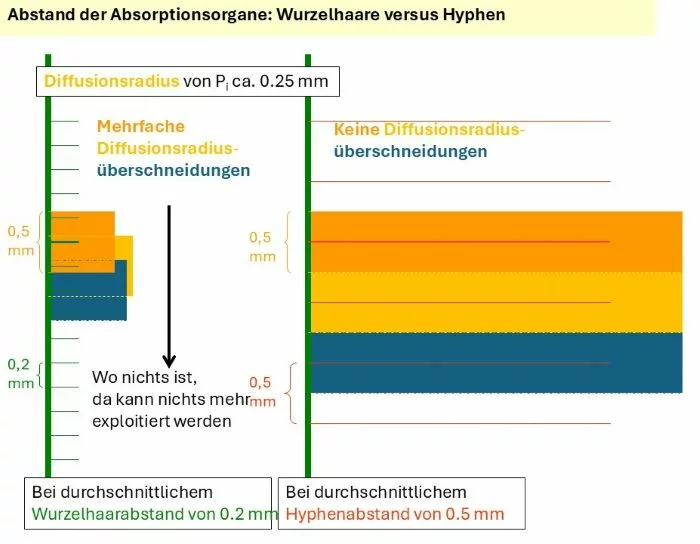

Abstand der Absorptionsorgane: Wurzelhaare versus Hyphen(ppt-generiert; eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Als Basis für den Vergleich wurde der Diffusionsradius (Zone um die aufnehmende Oberfläche in der mehr Phosphat aufgenommen werden könnte als von außerhalb nachgeliefert wird; damit drückt sich die entstehende Verarmungszone aus, die für Phosphat ca. 0,25 mm um die aufnehmende Oberfläche beträgt) von anorganischem Phosphat (Pi) genommen als eines der wichtigsten Ionen für die Pilz- und Pflanzenernährung.

Daraus folgt: Auch wenn Wurzelhaare dichter stehen, bringt dies wegen Diffusionsradienüberschneidungen keinen Vorteil; außerdem reichen Hyphen weiter in den Boden hinein und können durch Verzweigungen Bodenpartikel regelrecht umgreifen und somit höhere Kontaktwerte erreichen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

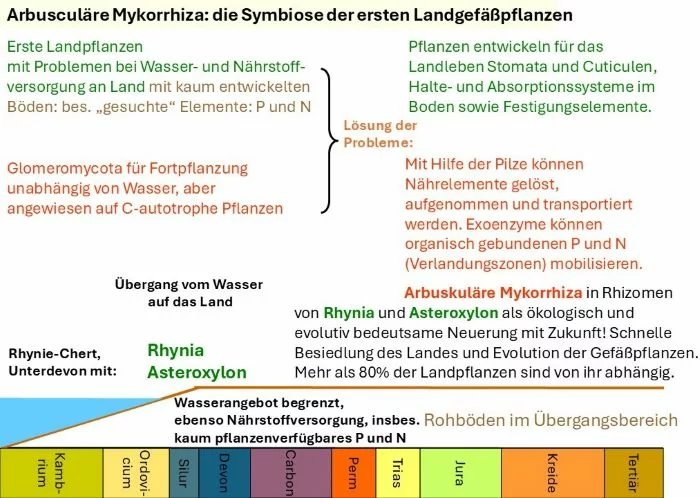

Arbuskuläre Mykorrhiza: die Symbiose der ersten Landgefäßpflanzen(ppt-generiert; eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

4 Interna (TP)

.

Arbuskuläre Mykorrhiza[1],[2] nennen heute Forscher der beiden Verzahnung,

Dringen der Glomeromycota Hyphen wie Bäumchen in Wirtszellen doch ein.

Mit kräftigen Stämmen beginnend, klar noch zu sehen die dickeren Äste,

Doch immer mehr sich verästelnd mit dünnsten Zweigen daran,

Bis sie nur noch als Silhouette erkennbar, wie fern eines Baumes Krone.

Selbst mit Hochauflösung des Lichtmikroskops bleiben die letzten Zweiglein versteckt,

Auch dann noch, werden die Wurzeln erweichend und bleichend behandelt

Und am Ende mit Blau, das nur in Wände der Hyphen sich lagert, gefärbt.

.

Der Arbuskel[3] Form und Verteilung wird von

Wirten oft, je nach Verwandtschaft, modifizert,

Bei manchen dringen sie tief in die Wurzel,

Viele begrenzen sie aber mehr peripher.

.

All diese Zweige und Enden bleiben außerhalb des Wirts Protoplasma[4],

Werden sie doch von der Pflanze Plasmalemma[5] gänzlich umhüllt.

Erfolgt Stofftransport durch ihre Enden – Glucose[6] der Pflanze in die Arbuskel,

Wasser mit Ionen[7] vom Pilz in die Wurzel des Wirts –

So werden aus Sicht des Zuckers folgende Schichten durchschritten:

Dann äußerst dünne, leicht modifizierte Wand des Pilzsymbionten[10],

Plasmalemma des Pilzes und schließlich ins Pilzcytoplasma zum Abtransport.

.

Nicht alles, nicht überall wandern Moleküle ohne Zutun,

Von einem Partner zum andern, ohne Aufwand von ATP[11]:

Wird vom Pilz Phosphat[12] aufgenommen, so wird es durch

Membrankanäle[13 ]aktiv transportiert;

An der Grenze zur Pflanze hingegen, wandert es frei[14] in den Zwischenraum der Partner,

Doch dann wird die Pflanze, daran zu kommen, gleichfalls aktiv[15];

Zucker hingegen, in Form von Glucose[16], nachdem die Pflanze unter Einfluss des Pilzes

Wandert dem Konzentrationsgefälle einfach so in den Zwischenraum

– Der Pilz entnimmt fleißig, was aus der Pflanze gekommen, damit der Strom nicht versiegt –

Doch dann ist der Pilz, um Transport sich zu mühen[19], gefragt.

.

Ein bis zwei Wochen nur funktionieren Arbuskel zu

Beider Seiten Zufriedenheit;

Kollabieren, und alles was noch verwertbar

Wandert ins übrige Hyphensystem[20],

Um der wachsenden Wurzel zu folgen,

.

Neu zu bilden, was ohne Funktion in abgestorbenen Zellen verblieb.

Keine Neubesiedlung erfolgt von außen noch unbesiedelter Stellen,

Vielmehr drängen wurzelinterne Hyphen immer weiter der wachsenden Wirtspitze nach. –

.

Viele Glomeromycoten bilden wurzelinterne Vesikel[21], doch nicht alle,

Deshalb heißt dieser Typ Mykorrhiza nicht mehr wie früher vesikulär-arbuskulär[22].

Sie formen sich ebenfalls, zumindest zumeist, in der Zelle,

An der Spitze der Hyphe oder interkalar[23];

Füllen sie nach und nach mit energiedichten Reserven:

Prallen sich voll mit riesigem Tropfen Lipid[24].

.

Dünnwandig liegen sie in der Zelle,

Gelegentlich wird ihre Wandung verstärkt;

Ähneln so Chlamydosporen[25];

Manche Art bildet diese tatsächlich intern. –

.

Laufend wird noch gerätselt, warum Schlingen[26] sie bilden,

Bevor weiter innen an Hyphen Arbuskel entsteh’n.

Doch auch hier wird, so ließ sich zeigen,

Ein wenig – für den Anfang womöglich bedeutend – zwischen den Partnern getauscht.

.

Achtzig Prozent und mehr der Landpflanzenarten

Leben heute mit Mykorrhizen dieser Organisation;

Weitere Arten ersetzten sie durch andere Weisen der Pilz-Wurzelsymbiosen;

Nur verschwindend wenige verzichten völlig darauf:

Wenn im Wasser sie andauernd leben,

Oder wenn Mangel an Nährstoffen sie nicht konfrontiert;

Ein paar nur organisieren ihre Wurzeln zu

.

Fußnoten

[1] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)

[2] Arbuskuläre Mykorrhiza: Wurzelsymbiose der Glomeromycota; Pilzhyphen dringen in die Zelle ein, Haustorien in Form dichter Bäumchen zu bilden, ohne die letzte Schranke der Pflanze, das Plasmalemma zu überwinden; wegen der Bäumchenform der Haustorien wird diese Endomykorrhiza (weil Hyphen in die Zelle einwachsen) Arbuskuläre Mykorrhiza genannt.

[3] Arbuskel: Bäumchen

[4] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[5] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[6] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab.

[7] Nährionen: Ionen, die für die Ernährung von Organismen von Bedeutung sind

[8] Zwischenraum, Interspace (Endomykorrhiza): Raum zwischen Pilzzellwand und dem Plasmalemma der Pflanze, der nur mit kaum organisiertem Zellwandmaterial der Pflanze gefüllt ist

[9]( Vorstufen der) Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, dasC1der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff dasC4ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe desC1nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung:C1nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[10] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine –NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[11] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; der Energieträger von Organismen, bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann.

[12] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden

[13 ]Membrankanäle: In den Lipiddoppelmembranen werden von bestimmten Proteinen feine Kanäle gebildet, durch die verschiedene Substanzen transportiert werden können

[14] Passiver Transport: Transport, der durch Diffusion energiefrei einem Konzentrationsgefälle folgt, um Konzentrationsunterschiede auszugleichen

[15] Aktiver Transport: Transport unter Energieaufwand

[16] Glucose

[17] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung; Zwischenspeicherzucker von Pflanzen

[18] Fructose: Meist ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus vier [C]-Atomen und einem mittigen Sauerstoffatom; die restlichen [C]-Atome hängen als [–CH2OH]-Gruppen an den Sauerstoff benachbarten [C]-Atomen; drei [–OH]-Gruppen binden an [C]-Atomen des Rings

[19] Aktiver Transport

[20] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[21] Vesikel (Arbuskuläre Mykorrhiza): Reservestoff-, Lipidbehälter

[22] Vesikulär-Arbuskuläre Mykorrhiza: Veralteter Begriff für Arbuskuläre Mykorrhiza; der Begriff Arbuskuläre Mykorrhiza berücksichtigt, dass nicht wenige Glomeromycota nur Arbuskel und keine Vesikel in den Wurzeln bilden.

[23] Interkalar: Dazwischen, zwischen Enden

[24] Lipide (Fettes Öl): Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[25] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[26] Hyphenschlingen (Arbuskuläre Mykorrhiza): Beim Eindringen in die äußeren Zellschichten der Wurzel bilden Glomeromycota zunächst dickhyphige Schlingen, die in entsprechender Form meist der Zellwand entlanglaufen.

[27] Proteaceae: Silberbaumgewächse (Proteales – Superranunculidae – Die Experimentierfreudigen – Eudicotyle – Abgeleitete Angiospermen –…)

[SL] Redecker D, Raab P (2006) Phylogeny of the Glomeromycota (arbuscular mycorrhizal fungi): recent developments and new gene markers. Mycologia 98(6): 872-895.

Eingestellt am 15. März 2025

.

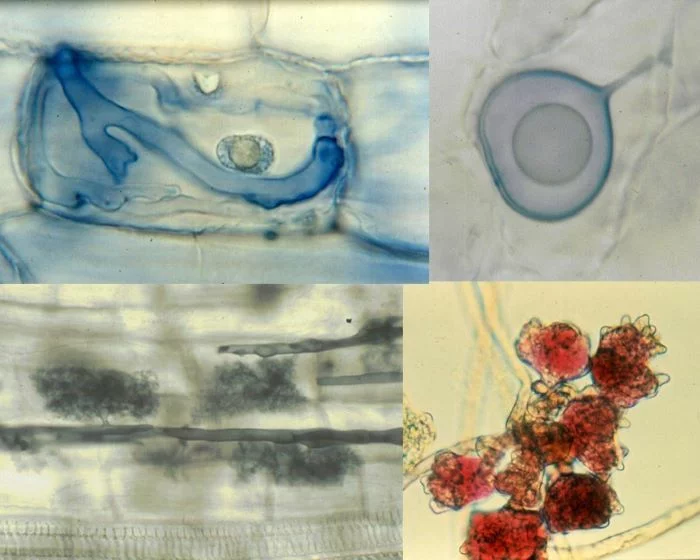

Arbuskuläre Mykorrhiza, verschiedene Strukturen

Links oben: Schlingen in einer Wurzelzelle, angefärbt mit Baumwollblau (Agerer, Original)

Rechts oben: Intrazellulärer Vesikel mit Lipidtropfen, angefärbt mit Baumwollblau (Agerer, Original)

Links unten: Arbuskel einer Erdbeerpflanze, angefärbt mit Trypanblau (Agerer, Original)

Rechts unten: Auxiliarzellen (außerhalb der Wurzel), angefärbt mit einem roten Farbstoff (WVAFES 51)

Eingestellt am 15. März 2025

.