Ascomycota

zum Glossar über:

Ascomycota, Schlauchpilze

1 Einheitlich und doch wieder nicht (SP)

.

Nicht wie Mucoromyceten[1] formen sie Sporen,

Nicht des Sporenbehälters Inhalt zerklüftend[2],

Sein Protoplasma[3] restlos den Sporen zuteilend,

Nein, sie schneiden um ihre Kerne Portionen heraus[4],

Lassen für sich, auch zum Vorteil der Sporen, noch etwas über,

Geben von außen eine Wand der Membran,

Nutzen den Rest, des Behälters Hülle zu lösen[5]

Und erhöhen zum Sporenbefreien damit osmotisch[6] den Druck.

.

Doch, wie im speziellen der Sporen Bildung erfolgt,

Wie sie den Kernen das Plasmalemma[7] beschaffen,

Das entscheidet der Ascomycoten Dreiergespann

Nach ihrem eignen Gutdünken vollkommen selbst. –

.

Ihrer Hefen Bildung[8], nur ursprüngliche Sippen

Formen sie konsequent,

Erfolgt unter Einbeziehung aller Schichten der bildenden Hyphe Wände[9]:

.

Holoblastische Bildung von Hefen,

Oft verwendet, wenn clonal[12] sich die Pilze vermehren,

Nennen Mykologen dieses Prinzip,

Wenn der neu entstandenen Zellen Wände,

Zwar anfänglich dünner, doch

Letztlich nichts weiter als Ausbeulungen[13] sind. –

.

Nur flach, als einzelne Scheiben[14],

Legen sich Spindelpolkörper[15] Kernhüllen an;

Wandern allmählich den Kernen entlang.

.

Fußnoten

[1] Mucoromycetes: Jochpilze i.e.S. (Zygomycota – Multikarya – Geißellose Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta –…)

[2] Sporenbildung durch Zerklüftung (Fungi): Dabei wird der gesamte protoplasmatische Inhalt des Sporangiums zerklüftet, das heißt mit Hilfe der Cisternen restlos auf die Sporen aufgeteilt; damit dies gelingen kann. gliedern sich die Cisternen in das Plasmalemma des Sporangiums ein und verschmelzen nach und nach miteinander, bis alles auf die Kerne aufgeteilt ist.

[3] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[4] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Cisternensystemen Protoplasmaportionen des Sporangiums herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den

separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[5] Sporangien zu öffnen

[6] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennte Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration oder Zucker-Konzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Konzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[7] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt.

[8] Hefeknospung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[9] Holoblastische Hefebildung: Dabei werden alle Zellwandschichten, die der Mutterzelle zu eigen sind, erweicht und in gleicher Schichtung (kontinuierlicher Übergang), bloß dünner, zur Bildung der Tochterzellwand verwendet, die dann bis zum Ende der Ontogenese annähern die gleiche Dicke wie jene der Mutterzelle erreicht.

[10] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[11] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[12] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[13] Also übernehmen sie die Schichtung der Hyphen, der Mutterhefezellen

[14] Scheibenförmig, im Schnitt nur als Linie zu erkennen

[15] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[16] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[17] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

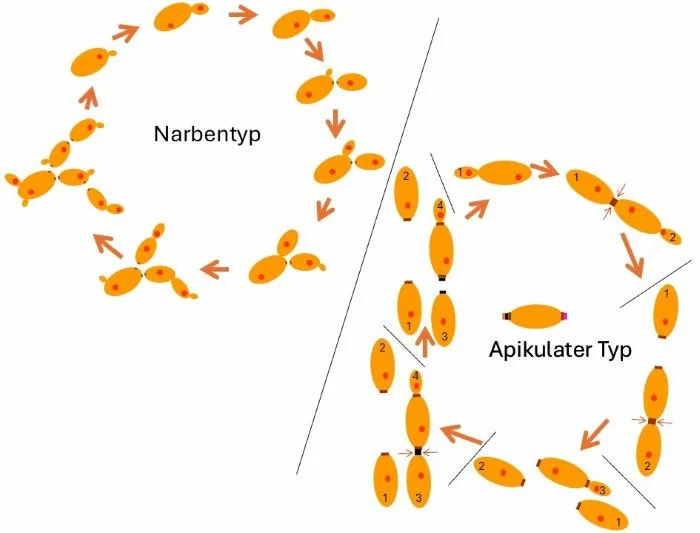

Narbentyp und Apikulater Typ der Hefeknospung (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Narbentypus, links: Hefezellen treiben eine Tochterzelle aus sich heraus, wobei nach einer bestimmen Größe ein Tochterkern in die Tochterzelle wandert, der andere verbleibt in der Mutterzelle und kann nach einer Mitose eine neue Tochterzelle mit einem Kern bedienen. Hat die Tochterzelle ihre finale Größe erreicht, bricht sie von der Mutterzelle ab; es bleibt eine Narbe (braun) an beiden Zellen zurück, während die nächste Tochterzelle bereits ihren Anfang nimmt. Dies kann sich mehrfach wiederholen (auch gleichzeitig), so dass im Extremfall bis mehr als ein Dutzend Narben die ursprüngliche Zelle belegen kann. Hier ist allerdings nur ein zweinarbiges Stadium dargestellt (links). Jede der Tochterzelle kann dann selbst wieder Narben ansammeln.

Apikulater Typ, rechts: Dieser Typ ist dadurch ausgezeichnet, dass die Hefeknospung in wechselnder Folge einander gegenüber jeweils an gleicher Stelle stattfindet; dadurch häufen sich die Narben an gleicher Stelle und verlängern sich zu einem Spitzchen, zu einem Apikulus. Die Abfolge der Knospung ist durch Nummerierung gezeigt. Hefezelle 2 entsteht genau gegenüber Zelle 1; das Zwischenstück (braun) ist leicht verlängert.

Nachdem Zelle 1 von der Mutterzelle gegangen ist, beide zeigen eine deutlich verlängerte Narbe, wird sich auch Zelle 2 bald entfernen (braune Narbe).

Nun entwickelt sich Zelle 3 an der ehemaligen Position von Zelle 1.

Zelle 3 verlängert (schwarz) die von Zelle 1 hervorgerufene Narbe (braun); Zelle vier entsteht an der Position der bereits abgelösten Zelle 2.

Nach Ablösen von Zelle 3 ist die Narbe der Mutterzelle um ein Stück verlängert (Schwarz auf Braun). Dies lässt sich weitergeführt denken, bis eine Hefezelle mit zwei verlängerten Narben entsteht, so wie im Zentrum des Kreises mit unterschiedlichen Narbenfarben gezeigt. Gegenüber der dreistöckigen Narbe (braun, schwarz, ocker) erfolgte bei dieser Zelle an der anderen Seite erst die erste Knospung (violett).

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.