Phytomyxea

zum Glossar über:

Phytomyxea, Parasitische Schleimpilze

1 Geschosse (AP)

.

Wie lange wohl tüftelte Plasmo[1]

Am Schießmechanismus, an seinen Projektilen herum

Bis es endlich gelang, die Wand zu durchdringen,

Den Protoplasten[2] in des Opfers Zelle zu bringen,

Als Start der Plasmodiengeneration[3]?

Doch heute fasziniert jeden,

Der sich mit Kleinstlebewesen befasst,

Plasmodiophoras[4] Injektionsapparat:

.

Ein raketenförmiger, druckfester Stachel,

In einer Cisterne fabriziert, steht,

Drohend gebärdend, schräg gegen die eintrittverhindernde Wand.

Noch ist er umgeben von der Hülle der Cyste[5],

Doch zu allem bereit, liegt sie festgeklebt,

Unabtrennbar verankert, um,

Eine Pforte ins Mauerwerk schlagend,

Eintritt zu erzwingen ins fremde Gemach.

.

Nur ein dicht schließender Pfropfen

Trennt seine Spitze und des Opfers schützende Wand.

Doch bereit schon liegt der Zünder am Grund der Rakete!

Zu Glucanen[6] verbundener Zucker erwartet

Einsatzbereit im Vakuolendepot[7],

Enzymatische[8] Zündung des lochschlagenden Projektils.

.

Schon erfolgt der Angriffsbefehl:

In Eile zerlegen Enzyme Glucane in ihre einzelnen Zucker!

Wasser strömt ein, die Konzentration zu verringern,

Bläht die Vakuole ums Vielfache auf.

.

Erhöht gewaltig den Druck auf die Basis des Stachels,

Presst ihn an den Deckel des Bunkers!

Noch hält er Position!

Schießt plötzlich jedoch mitsamt der Rakete heraus,

Schlägt ein Loch in die Wandung,

Eine Pforte für Plasmodiophoras Invasion!

.

Fußnoten

[1] Plasmo: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Phytomyxea

[2] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[3] Plasmodium: Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[4] Plasmodiophora brassicae: Erreger der Kohlhernie (Plasmodiophoromycetes; nicht separat behandelt – Phytomyxea – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[5] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[8] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

Eingestellt am 27. September 2025

.

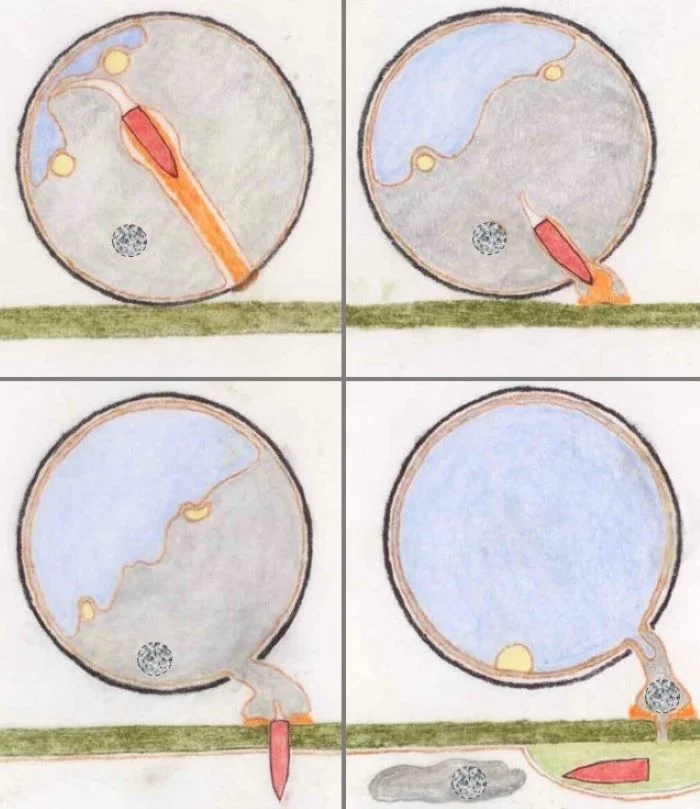

Infektionsvorgang von Plasmodiophora brassicae in eine Pflanze (Kreide, Tusche, ppt.; Reinhard Agerer)

Links oben: Eine Cyste, gelandet auf einer Wurzelzellwand, bereit die Pflanze zu infizieren. Der Stachel sitzt an der Basis des sog. Rohrs, den Anheftmaterial umgibt und bis zum Deckel das Rohr ausfüllt; die Membran des Rohrs setzt sich im Plasmalemma der Cyste fort; kleine Lipidtropfen im Protoplasma und eine kleine, flache Saftvakuole an der Basis des Rohrs.

Rechts oben: Die Saftvakuole hat sich vergrößert und dabei das Rohr mit Stachel und Anheftmaterial nach außen gedrängt und damit die Cyste an die Pflanze geheftet.

Links unten: Durch ständige Vergrößerung der Saftvakuole wurde durch den entstandenen Druck der Stachel durch die Zellwand der Pflanze und dessen Plasmalemma gedrückt („geschossen“)

Rechts unten: Durch weitere Vergrößerung der Saftvakuole wurde der Protoplast, dem Stachel folgend, in die Pflanzenzelle gedrückt, die danach versuchte, den Eindringlich mit einer Papille abzukapseln, was ihr aber nur mit dem Stachel gelang. Der Protoplast, die Amöbe, das spätere Plasmodium, war schon weggewandert, entkam damit der Abkapselung.

Nach Webster & Weber (2007) Seite 59, fig 3.5

Schwarz umrandet: Cyste; – dunkelbraun: Deckel des Rohrs; – rot: Stachel; – orange: Anheftmaterial; – gelb: Lipid; – ocker: Zellmembranen (Plasmalemma, Tonoplast, Lipidtropfenmembran, Rohr, Adhäsionsapparat; – grau: Protoplasma; – blau: Saftvakuole; – dunkelgrün: Pflanzenzellwand; – hellgrün: Papille; – dunkelgrau, strukturiert: Zellkern.

Eingestellt am 27. September 2025

.

Phytomyxea, Parasitische Schleimpilze

2 Okkupation (AP)

.

Einen dünnen Kanal nur hinterlässt die Rakete[1],

Weit genug jedoch, den Protoplasten[2] hindurchzuzwängen.

Das Projektil[3] zur Seite schiebend, dehnt er

Nach dem Durchschlüpfen des Tunnels sich zur ursprünglichen Form wieder aus.

.

Macht sich breit in der Zelle,

Zerteilt sich in selbständige Stücke[8].

.

Okkupiert benachbarte Zellen,

Sendet Herden von Boten[9] bald,

Schiebt seine Front weiter in unbesetztes Gebiet.

Hält doch einmal inne, Reserven fitnessbringend[10] zu nutzen.

.

Zur Sphäre gerundet,

Mit hauchzarter Wandung gesichert,

Für die nächste Welle der Invasion.

.

Vollgerüstet verlassen zweigeißlige[13] Schwärmer den Ort ihrer Bildung,

Suchen geeignete Anlegestellen in der Umgebung, im eng zerklüfteten Raum[14],

Setzen sich fest, zieh‘n Geißeln[15] ein,

Umhüllen sich mit widerstandsfähiger Wand[16].

.

Nicht lange dauert die Vorbereitung des folgenden Angriffs:

Raketen werden in Stellung gebracht.

Der Cysten haltende Kraft noch einmal geprüft.

Nur noch Routine ist der nun folgende Schuss.

.

Fußnoten

[1] Stachel: Stachelförmiges Projektil, das die Cyste durch die Zellwand der Wurzel drückt, um mit dem ihm folgenden Protoplasten die Pflanze zu infizieren

[2] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[3] Stachel

[4] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) durch Endocytose in ein Vesikel, um sie zu verdauen

[5] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[6] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

Mitosespindel: Von zwei MTOCs ausgehende, spindelförmige Anordnung der Mikrotubuli bei Mitose (und Meiose)

[7] Zellkerne

[8] Plasmotomie: Zwei- oder Mehrfachteilung eines Protoplasten

[9] Plasmodium: Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[10] Fitness (biologische): Je mehr nachkommenerzeugende Nachkommen entstehen, umso fitter ist ein Organismus

[11] Plasmodiophora brassicae: Erreger der Kohlhernie (Plasmodiophoromycetes; nicht separat behandelt – Phytomyxea – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[12] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[13] Isokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie gleichgestaltet und auch gleichlang

[14] Im Bodenporensystem

[15] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[16] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

Eingestellt am 27. September 2025

.

Phytomyxea, Parasitische Schleimpilze

3 Der Weg (HP)

.

So passgenau sind die Teile,

So wohlabgestimmt das System,

Dass es schwerfällt, Stufen und Wege zu denken

Für Verlauf und Richtung der Evolution.

.

Ein besonderer Typ Flagellat[1] steht am Beginn:

Zwei Geißeln[2], eine nach vorne,

Die andere rückwärtsgerichtet, subterminal[3] inseriert,

Glatt von der Spitze zur Basis;

Kombiniert mit Schwimmorientierung zur Quelle hin.

.

Produziert zum Fixieren der Lage Schleim;

Seine Exoenzyme[8] destabilisieren des möglichen Opfers Wand:

Doch wenig Erfolg noch bringt sein Bemüh‘n.

.

Muss sich mit Zellwandmolekülen begnügen,

Ernährt sich bescheiden und redlich,

Denn der Festschmaus bleibt ihm verwehrt.

Seine Nachkommen erst werden Zugang zum Zelllumen finden. –

.

Häuften Glucane[9] und Proteine zellintern an,

Unflexible Cystenwände[10] verwehren ihnen sich stark zu vergrößern, jedoch.

Mobilisieren Ezyme zunächst und Zuckerreserven,

Das Opfer zu entern mit List und Gewalt.

.

Vakuolendehnung durch Wasseraufnahme erhöht den Druck in der Cyste

Presst nach Bildung der kaum noch dehnbaren Hülle

Zellinterne Proteingranula mit aufgestauter Vakuolenkraft[11]

Gegen den Anheftungsort.

.

Nun gibt die Cystenwand die weitere Richtung vor,

Denn dort liegt der dünnste Bereich,

Wo schon Enzyme das Opfer reizten und lediglich

Aufgeweichtes Substrat[12] vor ihr liegt.

.

Vielleicht gelang jetzt Plasmo schon der Sprung in das pralle Leben des Opfers.

Schlug vielleicht schon Breschen in die trennende Mauer[13]

Mit seinem harten Kern aus Protein und setzte erfolgreich sich

Gegen Mitkonkurrenten aus dem eigenen Lager durch. –

.

Optimierung von Werkzeug durch Evolution[14]

Ist uns allen doch wohlbekannt:

Auch des Schreiners Schrauben, des Bauern Sense, des Metzgers Messer,

Wurden nach und nach von Generation zu Generation neuen Bedingungen angepasst.

So auch Plasmos proteinführender Kern zur Rakete,

Zu Plasmodiophoras und der Konsorten[15] entscheidendem Projektil.

.

Fußnoten

[1] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[2] Geißeltyp isokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie gleichgestaltet und auch gleichlang

[3] Subterminal: Unterhalb des höchsten, des weitest vorstehenden Punktes

[4] Erkennungsmöglichkeit

[5] Exsudat: Flüssige Ausscheidung an die Oberfläche des Blattes, Wurzel, etc.

[6] Plasmo: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Phytomyxea

[7] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[8] Exoenzyme: Von Pilzen durch die Zellwand ausgeschiedene Enzyme, die Substanzen in „mundgerechte“ Portionen, kleinere Moleküle, zerlegen, die dann durch die Zellwand aufgenommen werden.

[9] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[10] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[11] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[12] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[13] Zellwand des Opfers

[14] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[15] Andere Gattungen

Eingestellt am 27. September 2025

.

Phytomyxea, Parasitische Schleimpilze

4 Waffensichtung (AP)

.

Exponentiell wär die Vermehrung,

Fände jede Spore[1] schnurstracks ihr Ziel.

Schwimmen oft gegen Konzentrationsgefälle

Des vom Gesuchten ungewollt versandten Signals.

.

Verändern sich ihnen bekannte, anziehende Stoffe

Irren sie orientierungslos hin und her.

Oder bekommen Landeplätze neue Strukturen,

Finden zum Start sie keinen sicheren Halt.

.

Der Opfer Genom ist flexibel genug,

Einen Nachteil im Kampf

Im Laufe weniger Generationen zu drehen und

Abermals sich Parasiten[2] aussichtsreich entgegenzustellen.

.

Doch auch Plasmodiophora sinnt auf Antwort,

Mischt neu die Gene,

Hofft auf die richtige Kombination.

.

Viergeißlig schwimmt die Zygote[5],

Encystiert[6] sich am passenden Ort,

Jagt einen Tunnel auf Drängen der Vakuole[7],

.

Frisst sich voll, spaltet wiederholt sich in mehrere Teile[10]:

Sie invadieren, was und wen immer geeignet sie finden,

Runden am Ende sich ab,

Umgeben sich schützend mit kräftiger Wand.

.

Ruhen für längere Zeit in der Hülle,

Teilen erholt sich meiotisch[11],

Entlassen die nächste Zoosporengeneration:

Starten erneut den Kreislauf des Lebens.

.

Fußnoten

[1] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[2] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[3] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[4] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[5] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[6] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[7] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[8] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[9] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[10] Plasmotomie: Zwei- oder Mehrfachteilung eines Protoplasten

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen

Eingestellt am 27. September 2025

.

Plasmodiophora brassicae an Sinapis alba; Kohlhernie (Reinhard Agerer; Originale)

Hypertrophierte Wurzeln des Weißen Senfs, verursacht durch den Parasiten.

Eingestellt am 27. September 2025

.

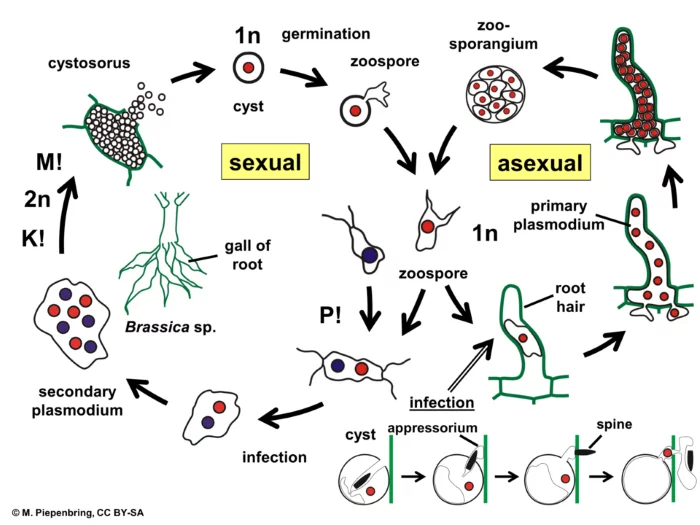

Entwicklungskreislauf von Plasmodiophora brassicae, dem Erreger der Kohlhernie

Cystosorus entspricht Sporangium mit Cysten, aus denen je eine Zoospore entspringt. Zoosporen haben die Wahlmöglichkeit, entweder als Isogameten zu wirken oder einen Nebenkreislauf, den asexuellen Kreislauf, zu bilden. Im Hauptkreislauf, im sexuellen Kreislauf, vereinen sich die Isogameten zu einem zunächst zweikernigen Plasmodium, worin die haploiden Kerne mitotisch vermehrt werden, um ein vielkerniges Plasmodium zu bilden, aus dem der Cystosorus entsteht. Zuvor erfolgt die Karyogamie und Meiose (hier mit M! gekennzeichnet) der Kerne. Die Begriffe Primäres und Sekundäres Plasmodium beziehen sich auf ihre Bildung im Nebenkreislauf, bzw. im Hauptkreislauf.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:08_08_life_cycle,_Plasmodiophora_brassicae_in_cabbage,_Plasmodiophoromycetes_(M._Piepenbring).png

Autor: M. Piepenbring

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 27. September 2025

.

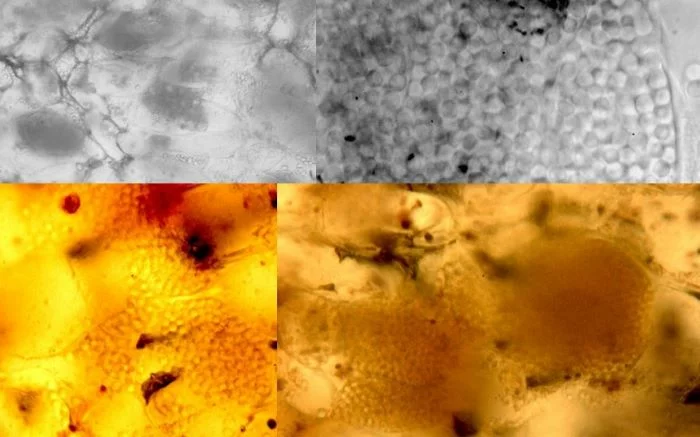

Plasmodiophora brassicae an Sinapis alba (Reinhard Agerer, Originale)

Schnitte durch hypertrophiere Wurzeln, mikroskopische Aufnahmen; Kohlhernie des Weißen Senfs

Haploide, einkernige oder diploide mehrkernige Sporocysten in unterschiedlichen Vergrößerungen.

Eingestellt am 27. September 2025

.

Phytomyxea, Parasitische Schleimpilze

5 Und heute? (AP)

.

Ob zur Gründüngung gesät, oder zur Ernte,

Oft zeigen blühende Senffelder[1] ungleichen Wuchs.

Landwirt Roider zieht eine Kümmerpflanze heraus – und

Sieht die Vermutung erfüllt:

Befall mit Plasmodiophora brassicae[2],

Dem Erreger der Kohlhernie[3]!

.

Fingerdick, wie kleine Rüben, hängen die Wurzeln am Stock,

Verzweigt, manchmal knorrig, steh‘n weit sie gespreizt.

Prall gefüllt sind die Zellen des hypertrophierten Gewebes

Mit flagellatenträchtigen Sporen der Kohlhernie.

.

Recht trickreich brachte der Schädling die Pflanze dazu,

Mehr vom Wurzelgewebe zu bilden;

Wurde gleichsam vom Dieb hinterhältig gezwungen,

Ihm dadurch noch mehr, im Überfluss, Nahrung zu geben. –

.

Erstaunt nimmt Bauer Siebler eine Kartoffel[4] zur Hand.

Zieht prüfend den Finger über die Haut:

Fühlt einen großen, rauhen, erhabenen Fleck

Mit tiefbrauner Gründung im hellen Bereich.

Schon jahrelang hatte der Acker keinen Befall;

Doch heuer wars Wetter vorwiegend kühl und nass.

So fand Spongospora subterranea[5] ideale Bedingung

Für seine schwimmenden Sporen, für Wachstum und Neuinfektion.

.

Pulverschorf[6] heißt die Erkrankung;

Reizt die Kartoffel zur Bildung von Kork[7].

Vergebliche Wehr: Der Täter dringt immerfort weiter

An einen tiefer gelegenen, noch sicheren Ort! –

.

Ansonsten leben Plasmos[8] moderne Verwandte

Zumeist im Wasser von Algen[9].

.

Doch einer nimmt sich Tiere zum Ziel[10] und schießt

Bei leichter Berührung schon, sein gespannt schon wartendes Projektil:

Nematoden[11] im Boden sind seine Beute,

Jagt seinen Pfeil in sie hinein,

Füllt den Fadenwurm mit einem Plasmodium nur, um zum Sporangien[12] zu werden für

Große oder kleine Aplanosporen[13], denen der Schuss bei Nematodenberührung gelingt.

.

Fußnoten

[1] Sinapis alba: Weißer Senf (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[2] Plasmodiophora brassicae: Erreger der Kohlhernie (Plasmodiophoromycetes; nicht separat behandelt – Phytomyxea – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[3] Kohlhernie: Erkrankung vieler Kreuzblütler, bei denen die Wurzeln sehr stark hypertrophieren und gallenförmig anschwellen. Diese Gallen beeinträchtigen bzw. zerstören Wurzel- und Leitgefäße. Es kommt zu einer Störung der Nährstoff- und Wasserversorgung (Welke der Blätter), welche die Pflanze so schwächt, dass sie unter dem Einfluss von Stressfaktoren, wie hohe Verdunstung bei höheren Temperaturen und damit verbundenem Wassermangel, häufig abstirbt.

[4] Kartoffel: Solanum tuberosum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)

[5] Spongospora subterranea: Pulverschorf-Erreger (Plasmodiophoromycetes; nicht separat behandelt – Phytomyxea – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[6] Pulverschorf: Befallsstellen der Kartoffeln enthalten unter der aufgeplatzten Rinde dunkles Sporenmaterial. Letztlich entstehen kleine „korkige“, von zerrissenen Hautstücken umrandete Einbuchtungen. Die Knollen werden stark verformt, faulen leicht und sind kaum zu Futterzwecken zu verwenden.

[7] Kork: Äußerste, widerstandfähige, unter anderem aus Korkzellen bestehendes, wasserabweisendes, sekundäres Abschlussgewebe.

[8] Plasmo: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Phytomyxea

[9] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende, grüne Thallophyten

[10] Haptoglossa heteromorpha: Verschiedengestaltige Haftzunge (Plasmodiophoromycetes; nicht separat behandelt – Phytomyxea – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[11] Nematoda: Fadenwürmer (Nematoidea – Cycloneuralier – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria –…)

[12] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[13] Aplanosporen: Nichteigenbewegliche, geißellose Sporen

Eingestellt am 27. September 2025

.

Endpunkt erreicht