Archaea

zum Glossar über:

Archaea, Archäen

1 Archäen diverser als früher gedacht

.

Salzbelastete Böden, erhebliche Drücke, siedende Hitze und klirrende Kälte,

Bevorzugen sie, nicht nur entlegener Orte.

Extremophilie[3] heißt ihr treffend benanntes Verhalten.

.

So definierten Forscher früher der Archäen Ökologie,

Weil nur in solchen Habitaten sie bis dahin entdeckt.

Durchforschten, wollten nicht wenige Wissenschaftler doch diese Exoten studieren,

Bevorzugt jene Ökosysteme, in denen ihr Vorkommen bereits belegt.

.

Habhaft wollten ihrer Zellen sie werden,

Fischten danach, kultivierten unter deren Lebensbedingungen sie.

Erst später isolierten Experten aus verschiedenen Böden, aus Sedimenten,

.

Unkultiviert blieben viele deswegen.

So lässt ihrer Verwandtschaften Hierarchie zumindest sich ableiten daraus,

Was ähnlich einander, zu Einheiten sich zusammenfügen:

Von acht nur gelang es, in Kultur sie zu nehmen,

Was heute man, vielleicht zurecht, als Arten so nennt.

.

Sie steuern, so wird berichtet, etwa

Zwanzig Prozent womöglich der mikrobiellen Zellen der Meere bei.

In Tieftemperaturgebieten der Ozeane sind sie verbreitet;

In tausend bis zehntausend Meter Tiefe, in des Meeressediments

Ersten Metern bilden sie

Der lebenden Zellen überwiegenden Teil.

Generell in Böden, in Rhizosphären[10]– mit Bakterien durchmischt. –

Ein Zehntel der Prokaryoten[11] tragen Archäen

Im Verdauungssystem der Menschen[12] bei.

Leichter fällt es, Regionen, Ökotope[13], zu nennen,

Wo sie noch heute unbekannt.

.

Wer dächte, ihre Zellen blieben unbehelligt von Viren[14],

Nur weil keine Bakterien sie sind, wird eines andern belehrt:

Ihre Viren unterscheiden sich erheblich von Bakterienviren.

Jede Domäne[15] hat davon somit den eignen Bestand.

Archäenviren verwirklichen gar eigene Formen von

Flaschen-, Spindel-, Spiralen- und Tropfengestalt.

.

Legenden

[1] Säuren: Gemeint sind hier organische Säuren mit der Gruppe [–COOH]. Die Säurewirkung beruht auf der Dissoziation (Ablösen) des Protons [H+] von der [–OH]-Gruppe, wofür häufig die Schreibweise [–COO–+ H+] verwendet wird; bewirken einen pH kleiner als 7

[2] Basen: Basisch wirkende Substanzen, die einen pH höher als 7 bewirken,

[3] Extremophilie: Wachstum unter extremen Bedingungen, was pH-Wert (extreme Säuren, z. B. pH 1, extreme Basen, z.B. pH 11), hohe Drücke oder Temperaturen (hohe, tiefe) betrifft

[4] Ubiquitär: überall vorkommend

[5] Umwelt-DNA, Environmental DNA, eDNA: Bezieht sich auf genetische Spuren, die Organsimen hinterlassen, ohne davon Konkretes (Zelle, etc.) finden zu können

[6] Abteilung, Phylum (der Organismen): Hierarchische Ebene zwischen Unterabteilung und Reich

[7] Phylum: Stamm, Abteilung

[8] Sumpf: ständig feuchtes Gelände mit oft stehendem Wasser, besonders an Ufern von Flüssen und Seen

[9] Marschland: Generell flache Landstriche ohne natürliche Erhebungen, bestehen aus angeschwemmten Sedimenten und liegen in etwa auf Höhe des Meeresspiegels

[10] Rhizosphäre: Unmittelbarer, bis zu 3 mm entfernter Raum um lebende Wurzeln; dieser Bereich wird durch die Wurzeloberfläche und daran bzw. darin lebenden Organismen stark beeinflusst.

[11] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[12] Moderner Mensch: Homo sapiens (Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea – Catarrhini –…)

[13] Ökotop: Bezeichnet die räumliche Ausdehnung und seine unbelebten Bestandteile, in dem sich ein bestimmtes Zusammenwirken von Umweltfaktoren abspielt.

[14] Viren: (Viren – Bacteria)

[15] Domänen (der Organismen): Mit dem systematischen Begriff Domäne werden die drei sich stark voneinander unterscheidenden Organismensippen Bacteria, Archaea und Eukarya belegt

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Archaea, Archäen

2 Was sie von Bakterien trennt

.

Obwohl sie entstanden an Flanken schwarzwirbelnder Raucher

Und Jahrmilliarden erfolgreich besiedelten jeden verborgenen Ort,

Viele Bakterien: schmarotzen auf anderen nicht.

.

Hundert und mehr Celsiusgrade

Verbiegen beständig der Zellen Membran.

Vergebliches Mühen, denn einschichtig, spiegelgleich,

Sind dieser Zellen Glyceroldietherhüllen[4], trotzen so der Hitze Gewalt.

.

Denn manche Archäen verknüpfen die Schichten kovalent[5] miteinander,

Werden vielleicht so gegen Hitze, gegen extremstsauren pH, hochresistent.

Bei einhundertundzweiundzwanzig Grad wächst eine[6] Archäe,

Eine andere bei pH Null[7] noch sogar.

.

Nicht Fettsäuren[8] bilden, wie bei Eukarya und Bacteria, hydrophobe Schwänze ihrer Membran,

Hängt Glycerol[14] sich ans Isoprenoid.

Auch der Archäen Membranglycerl folgt eigenen Plänen:

.

Auch die Zellwand setzt auf eigne Strukturen.

Freilich besteht auch sie aus einem allesumfassendem Sack,

D-Aminosäuen[19] fehlen dem Pseudomurein,

Proteine, mit Zuckern verknüpft, schützen noch hüllend die Wand.

So ausgestattet gegen extreme Hitze, außerordentliche Kälte und Säure,

Bildet für sie kein Habitat ein Problem.

.

Ein Pseudomureinsack als Zellwand fehlt aber vielen Archäen:

Nur eine Proteinhülle, ein S-Layer[22], bleibt ihnen zum wirksamen Schutz.

Doch gegen Säuren, die aggressiv die Zelle bedrängen,

Binnen Tagesfrist Schaufeln aus Eisen lösen, verwenden sie Pseudomurein.

.

Wie Bakterien synthetisieren auch sie Proteine an 70S Ribosomen[23],

Nehmen dazu ihre eigene spezielle tRNA[24],

Das ihnen unbekannte Queuosin[27] kommt bisweilen nur in Bacteria und Eukarya vor.

Archäen beginnen mit Methionin[28] die Proteinsynthese,

Bakterien hingegen mit Formylmethionin[29].

.

Obwohl manche Archäen sich wie Bakterien mit Flagellen bewegen,

Entsprechen Struktur und Bildung der Geißeln sich nicht:

Bakterien verlängern die hohlen Flagellen durch internen Transport an die Spitze,

Archäen hingegen, wohl wegen fehlender Höhlung,

Nur von der Basis her.

Flagellenmotoren der beiden, jeweils protonenpumpengetrieben[30],

Gleichen sich, folgen demselben Prinzip.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Fußnoten

[1] Echte Pflanzen: Plantae

[2] Echte Tiere: Animalia

[3] Echte Pilze: Fungi

[4] Glyceroldietherhüllen: Zellmembran der Archaea, bestehend aus hydrophoben Isoprenoidketten, gebunden an zwei [–OH]-Gruppen des Glycerols, eine [–OH]-Gruppe ist mit Phosphat besetzt; das phosphatverbundene Glycerol wirkt als hydrophiles Ende der Membran. Die Isoprenoidketten sind über eine Ether-Bindung und nicht über eine Esterbindung mit dem Glycerol verknüpft, wie dies bei Bacteria und Eukarya der Fall ist.

[5] Kovalente Bindung: Die feste Bindung zwischen zwei Atomen in einem Molekül; im Gegensatz zu Wasserstoffbrückenbindungen, als Intermolekulare Anziehungskraft zwischen einem gebundenen Wasserstoffatom und einem freien Elektronenpaar eines Atoms, das sich an einem nahegelegenen Molekül befindet

[6] Metanopyrus kandleri (Euryarchaeota – Archaea)

[7] Picrophilus torridus (Euryarchaeota – Archaea)

[8] Fettsäuren: Langkettige Kohlenwasserstoffe mit einer Säuregruppe [–COOH] an einem ihrer Enden

[9] Isoprenoide: Lipophile, zusammengesetzte Moleküle die sich von Isopren [CH2C(CH3)CHCH2] ableiten

[10] Cyclopentan: [–CH2CH2CH2CH2CH2–] zu einem Fünferring verbunden (zyklisiert)

[11] Cyclohexan: [–CH2CH2CH2CH2CH2CH2–] zu einem Sechserring verbunden (zyklisiert)

[12] Ether, Äther: Verbindungen, bei denen zwei Kohlenstoffmolekülreste über ein zentrales Sauerstoffatom verbunden sind [–C–O–C–]; vorstellbar als eine Verbindung entstanden aus zwei Alkoholen unter Wasserabspaltung: [R1–C–O–C–R2], wobei R1 und R2 gleiche oder verschiedene organische Moleküle darstellen. Der einfachste Ether ist Dimethylether [H3C–O–CH3]

[13] Ester: Organische Verbindungen aus einem Alkohol mit einer Säure: Art der Verknüpfung [–C–C(=O)–O–C–]

[14] Glycerol, Glycerin: Dreifachalkohol, [CH2OHCHOHCH2OH], der zwischen Phosphat und den beiden Fettsäuremolekülen des Phospholipids vermittelt; Glycerin gehört noch zum hydrophilen Teil, während die beiden Fettsäureketten hydrophob sind

[15] Domänen (der Organismen): Mit dem systematischen Begriff Domäne werden die drei sich stark voneinander unterscheidenden Organismensippen Bacteria, Archaea und Eukarya belegt

[16] Spiegelbildform (Moleküle): Die Symmetrie- oder Spiegelebene beschreibt eine Ebene im Molekül, welche das Molekül in zwei symmetrisch übereinstimmende Hälften teilt, wird es entlang der Hauptachse des Moleküls betrachtet. Ob Spiegelbildlichkeit vorliegt, festzustellen, müssen die funktionellen Gruppen in räumlicher Anordnung erkannt und regelgerecht in eine Ebene gezeichnet werden. (Für ausführlichere Erklärungen ist hier nicht der Raum).

[17] Pseudomurein: Archaea bilden in ihren Zellwänden kein Murein sondern nur Pseudomurein. Zwei Ketten aus N-Acetyl-Glucosamin und N-Acetyl-Talasaminuronsäure in regelmäßigem Wechsel verbinden die Aminosäuren Glutamin, Alanin und Lysin in geregelter Weise. N-Acetyl-Talasaminuronsäure kommt in Bacteria nicht vor.

[18] Murein: Zellwand fast aller Bakterien; an kettenförmig verbundenen Zuckermolekülen, hängen Ammoniumgruppen (–NH2) und diese sind wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft. Charakteristisch dafür ist die N-Acetyl-Muraminsäure. Diese Ketten werden noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle.

[19] D-Aminosäuen, L-Aminosäuen: Proteinogene Aminosäuren sind grundsätzlich L-Aminosäuren. Sie können aber auch, wie D-Aminosäuren anderweitig auftreten; z. B. als D-Aminosäuren im Murein der Bacteria; bei Archaea kommen nur L-Aminosäuren vor. Der Unterschied lässt sich durch die Stellung der [–NH2]-Gruppe in Bezug zur [–COOH]-Gruppe feststellen. Als einfache Regel gilt, wird die Aminosäure mit der [–COOH]-Gruppe nach oben orientiert geschrieben, dann liegt eine L-Aminosäure vor, weist die [–NH2]-Gruppe nach links; wenn nach rechts orientiert, dann wird sie D-Aminosäure genannt. (Für ausführlichere Erklärungen ist hier nicht der Raum).

[20] N-Acetyl-Talasaminuronsäure: Ein Sechserzucker mit N-Acetylgruppe [–NHCOCH3] am C2 und am C5 mit einer [–COOH]-Gruppe

[21] N-Acetyl-Muraminsäure: Ein Sechserzucker (Glucose) mit N-Acetylgruppe [–NHCOCH3] am C2 und am C3 mit einer [–OCCH3COOH]-Gruppe

[22] S-Layer,Surface-Layer: Oberflächenschicht von Bacteria und Archaea aus Hüllproteinen

[23] 70S-Ribosomen: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen, hier von Ribosomen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die bakteriellen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, 50S und 30S, sind mit 70S schwerer als die separierten Teile. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 70 und nicht 80 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur

[24] tRNAs, Transfer RNAs: Übersetzen die Informationen der mRNA in die verschiedenen Aminosäuren

[25] Guanosin: An Zucker gebundenes Guanin, eine bizyklische, eine Purinbase.

[26] Archaeosin: An Zucker gebundenes Archaein, eine bizyklische, eine Purinbase. Sie unterscheidet sich von Guanin anhand einer [–CNHNH2]-Gruppe am Fünfer-Stickstoff-Heterozyklus

[27] Queuosin: An Zucker gebundenes Queuin, eine bizyklische, eine Purinbase. Sie unterscheidet sich von Guanin, durch ein [–CNH–]-vermittelt angehängtes Cyclopentan, das eine Doppelbindung besitzt und zwei [–OH]-Gruppen aufweist.

[28] Methionin: Schwefelhaltige-Aminosäure

[29] Formylmethionin, Formyliertes Methionin: Das Methionin, eine Aminosäure, trägt, wenn formyliert, am Stickstoff noch einen Formylrest (–CHO), eine Aldehydgruppe, oder anders ausgedrückt, das anstelle des (–NH2) die Gruppe [–NHCHO] trägt

[30] Protonenpumpen: Transmembranproteine, die die positiv geladenen Protonen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

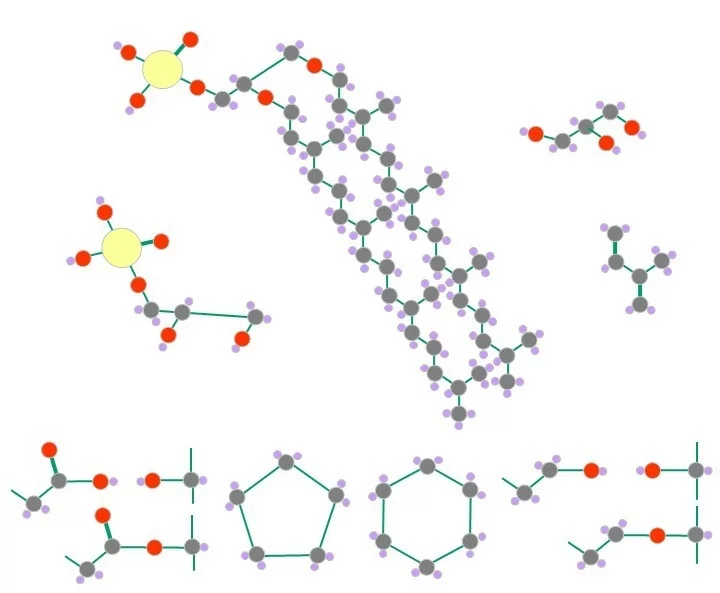

Membranmoleküle der Archaea (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Molekül einer halben Glyceroldiethermembran (links oben), zusammengesetzt aus Glycerol, an dem zwei Ketten aus Ether (früher Äther) hängen; die dritte [–OH]-Gruppe des Glycerols (rechts oben, separates Bild) ist durch ein Phosphat ersetzt (Mitte links, separates Bild); Glycerol mit Phosphat wirkt hydrophil. Die beiden Ethermoleküle sind aus Isopreneinheiten gebaut (Mitte rechts, separates Bild), die unter Aufheben der Doppelbindung verknüpft ein langgestrecktes, hydrophobes Molekül ergeben. Die Etherbindung entstand aus der Verknüpfung zweier Alkohole (unten rechts: zwei Alkohole, darunter die Ether-Bindung), im Gegensatz zur Esterbindung der Lipidmembran von Bacteria, bei der eine Verbindung zwischen einem Alkohol und einer Fettsäure entstand (links unten: Fettsäurerest und Alkohol, darunter die Ester-Bindung). Cyclopentan (unten Mitte links) und Cyclohexan (unten Mitte rechts) werden des Öftern in die Glyceroldiethermembranen eingebaut. Glyceroldiethermembranen werden oftmals ungenau als Lipidmembran bezeichnet; ihre Lipophilie führte wohl dazu.

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; gelb: Phosphor; dünne grüne Linien: einfache Bindungen; dicke grüne Linien: Doppelbindungen. (Moleküle sind in eine Ebene gezeichnet; Moleküle aus Kohlenstoff und aus Phosphor, sind jedoch, wenn nicht doppelbindig, tetraedrisch gebaut, mit Kohlenstoff und Phosphor im Zentrum des Raums). Nach Slonczewski & Foster (2011)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

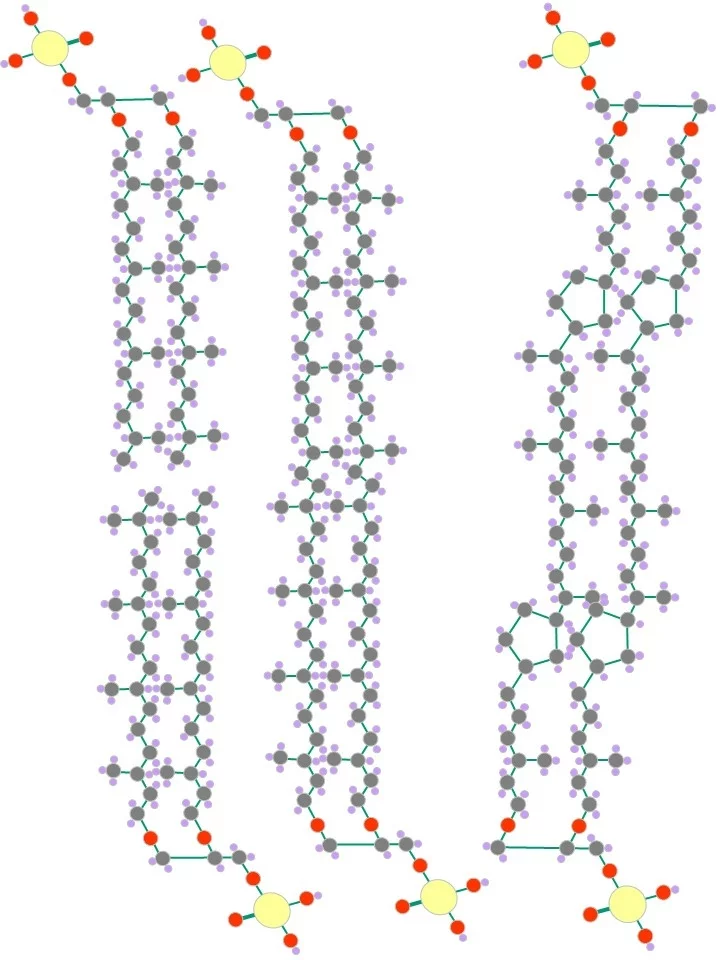

Glycerol Diether in Doppelmembrananordung (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Zwei Glyceroldiether (links), wie sie in natürlicher Anordnung die hydrophoben Isoprenoidketten gegeneinander richten und Zweilagigkeit einnehmen. Zwei Glyceroldiehter (Mitte), deren Isopreoidketten an den Treffpunkten kovalent verbunden sind (damit zu Tetraethern werden) und im engeren Sinne keine Zweilagigkeit aufweisen, sondern eine durchgehende, einheitliche Schicht bilden. Zwei kovalent verbundene Glyceroldiether (rechts), in deren Isoprenoidketten Cyclopentane eingebaut sind.

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; gelb: Phosphor; dünne grüne Linien: einfache Bindungen; dicke grüne Linien: Doppelbindungen. (Moleküle sind in eine Ebene gezeichnet; Moleküle aus Kohlenstoff und aus Phosphor, sind jedoch tetraedrisch gebaut, mit Kohlenstoff und Phosphor im Zentrum des Raums). Nach Slonczewski & Foster (2011)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

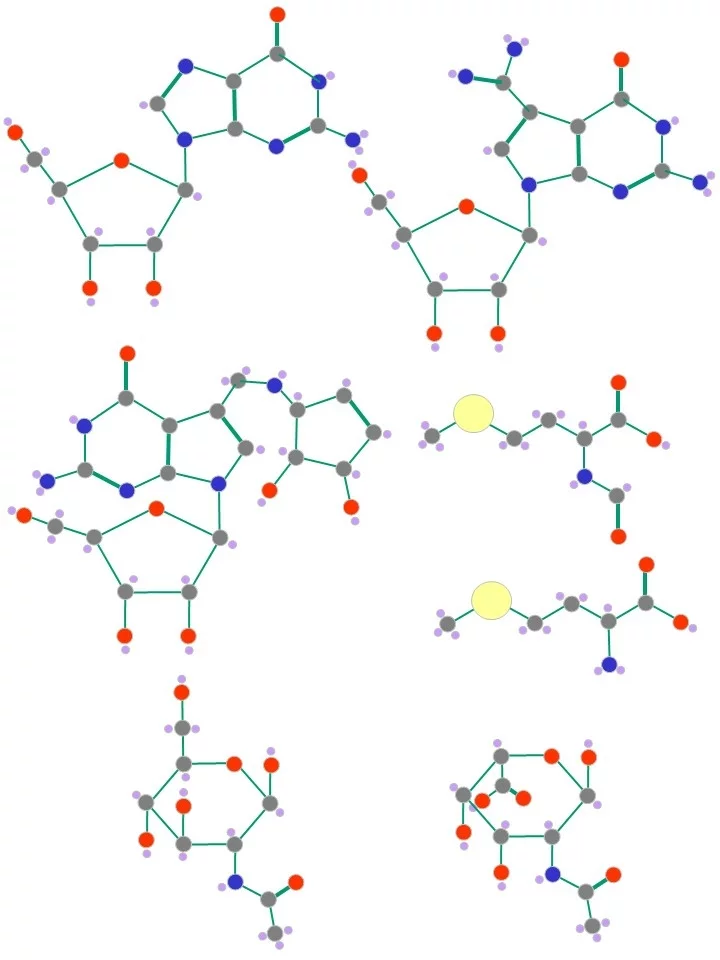

Einige archäentypische Moleküle (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Guanosin (links oben), kommt sowohl in Bacteria als auch in Eukarya vor; dagegen wird Archaeosin (rechts oben) nur in Archaea gefunden. Queuosin (Mitte links) kommt nur in Bacteria und Eukarya gelegentlich vor, ist Archaea unbekannt. Anstelle von Formylmethionin (rechts, 3. Molekül von unten), mit dem Bacteria ihre Proteinsynthese beginnen, verwenden Archaea Methionin (darunter, rechts, 2. Molekül von unten). N-Acetyl-Glucosamin, das bei Animalia, Fungi, Archaea und Bacteria vorkommt (unten links), wird für den Zellwandbau der Archaea durch N-Acetyl-Talasaminuronsäure (unten rechts) ergänzt.

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; gelb: Schwefel; dünne grüne Linien: einfache Bindungen; dicke grüne Linien: Doppelbindungen. (Moleküle sind in eine Ebene gezeichnet; Moleküle aus Kohlenstoff und aus Phosphor, sind jedoch, wenn nicht doppelbindig, tetraedrisch gebaut, mit Kohlenstoff und Phosphor im Zentrum des Raums). Nach diversen Quellen.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

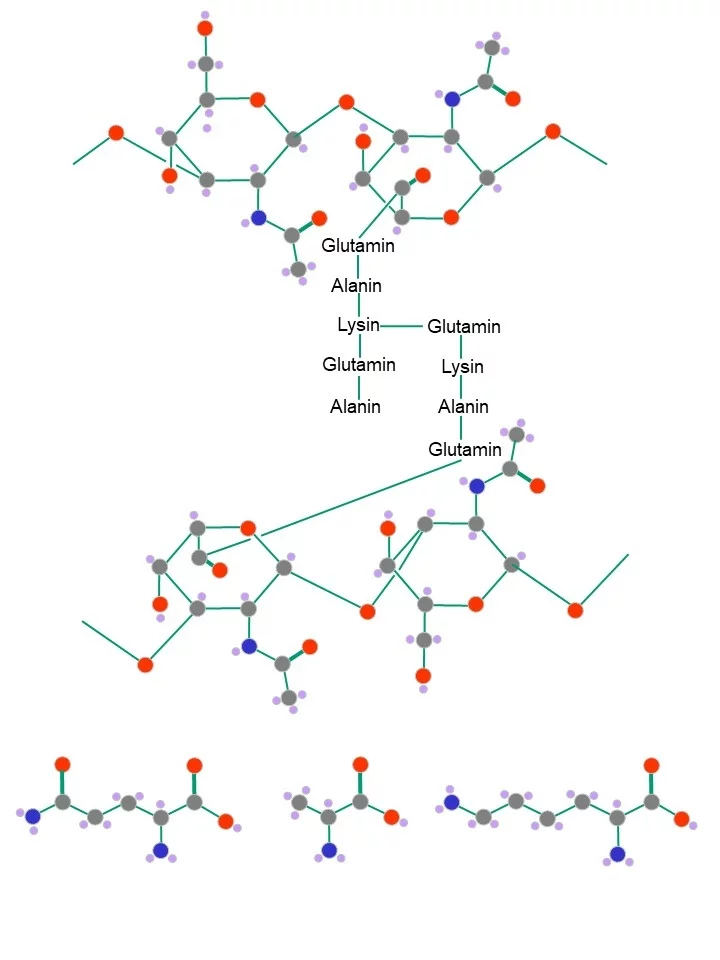

Pseudomurein der Archaea (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Archaea bilden in ihren Zellwänden kein Murein sondern nur Pseudomurein. Zwei Ketten aus N-Acetyl-Glucosamin und N-Acetyl-Talasaminuronsäure in regelmäßigem Wechsel (oben links, bzw. rechts, in β-1,3-Verknüpfung; und Mitte rechts, bzw. links) verbinden die Aminosäuren Glutamin (als Molekül unten links dargestellt), Alanin (als Molekül unten Mitte dargestellt) und Lysin (als Molekül unten rechts dargestellt) in geregelter Weise. Nach Pseudopeptidoglycan.png (aus Wikipedia) und diversen Quellen.

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; gelb: Schwefel; dünne grüne Linien: einfache Bindungen; dicke grüne Linien: Doppelbindungen. (Moleküle sind in eine Ebene gezeichnet; Moleküle aus Kohlenstoff, sind jedoch, wenn nicht doppelbindig, tetraedrisch gebaut, mit Kohlenstoff im Zentrum des Raums). Aus Deutlichkeitsgründen sind die Bindungen an manchen Stellen langausgezogen dargestellt. Nach diversen Quellen.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Archaea, Archäen

3 Doch findet sich auch Gemeinsames

.

Vermehren sich wie Bakterien durch Zweiteilung,

Fragmentierung oder Knospung; Endosporen[1] formen sie allerdings nicht.

Erhöhen genetische Variabilität durch horizontalen Gentransfer[4].

Tauschen wie Bakterien Plasmide durch

Aneinanderlegen der Zellen, durch Konjugation[5].

.

Auch ihre Zellen zeigen große Vielfalt an Formen:

Als Kugeln, Stäbchen, Spiralen und Plättchen treten sie auf,

Gelappt oder wie dünnste Nadeln gestaltet,

Im Querschnitt erscheinen manche wie ein Quadrat.

Halten als quadratische Plättchen[6] sich gut in der Schwebe,

Vereinen zu vielzelligen Röhren[7] sich.

Eine Art lebt so eng und dicht versammelt,

Dass zu einer einzigen Zelle ihre gesamte Kolonie[8] verschmilzt.

.

Von einem Zehntel Mikrometer Durchmesser,

Bis zu fünfzehn Mikrometer[9] kommen als Riesen sie vor;

Damit erreichen sie lange nicht die Größe des

Kürzlich entdeckten Bakteriums[10], das neun Millimeter lang sich zeigt.

.

Bilden mit Bakterien nicht selten Assoziationen,

Wie sie in Biofilmen[11] typisch oft sind;

Arrangieren sich an fünfzehn Centimeter langen Bakterienfilamenten

Je wie Perlen in mehrzelliger Kolonie. –

.

Fußnoten

[1 ]Endosporen (Bacteria): Werden im Innern von Bakterienzellen gebildet und können lange Zeit überdauern; sie weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Kälte, Austrocknung, verschiedene Arten von Strahlung, chemische Agentien, Lysozyme und extreme pH-Werte auf.

[2] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[3] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[4] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen; dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe

[5] Zellkonjugation: Zellen legen sich zwecks Fortpflanzung eng aneinander, lösen Zellwände auf oder nutzen vorhandene Poren oder enge Hohlröhren (z. B. Escherichia coli), um genetisches Material zu transferieren.

[6] Haloquadratum wasbyi (Euryarchaeota – Archaea)

[7] Pyrodictium (Crenarchaeota – Archaea)

[8] Thermococcus coalescens (Euryarchaeota – Archaea)

[9] Mikrometer, µm: Tausendstel Millimeter (10-3mm); Millionstel Meter (10-6m)

[10] Thiomargarita magnifica (Thiotrichaceae – Thiotrichales; nicht behandelt; – Gammaproteobacteria –Gramnegative – Bacteria)

[11] Biofilme: Dünne, meist geschlossene Schichten aus verschiedenen Mikroorganismen

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Archaea, Archäen

4 Was sie mit Eukarya verbindet, von Bacteria aber trennt

.

Anders als Bakterien, doch ähnlich Eukarya,

Stellen tRNA[1]-Gene Archaea nicht zur geschlossenen Einheit,

Sind von nichtkodierenden DNA-Sequenzen getrennt voneinander;

Entfernen aber sie vor der Translation[2].

.

Nur eine DNA-abhängige RNA-Polymerase[3] besitzen Bacteria und Archaea,

Eukarya dagegen, mit jeweils spezifischer Aufgabe, gar vier.

Der Archäen RNA-Polymerase zentrale Untereinheit

Zeigt ausgesprochene Homologien zur Eukarya rRNA-Polymerase II.

Zwei Transkriptionsfaktoren[4] der beiden Domänen sind identisch,

Bacteria besitzen nichts, was deren Strukturen entspricht.

.

Auch der Archaea und Eukarya Histone[5] zeigen, wenn sie DNA verpacken,

Große Ähnlichkeiten in Ordnung und Zahl:

Ein Tetramer aus zwei verschied‘nen Histonen, H3 + H4, besitzen beide;

Eukarya flankieren mit dem Dimer H2A + H2B es, das Archaea fehlt.

In Bacteria hingegen wurden bislang keine entsprechenden Proteine gefunden,

Einige andere aber binden vielleicht DNA. –

Etwas überraschend besitzen auch Papillomaviren[6] Histone;

Haben sie H2A, H2B, H3 und H4 von Wirten akquiriert? –

.

Obwohl, wie anfangs bemerkt, womöglich mehr als zwanzig Phyla[7]

In Archaea existieren, sind nur wenige Arten kultiviert, daher sind nur sie besser bekannt.

Alle andern basieren meist auf extrahierter DNA[8] diverser Substrate.

Deshalb sind heute lediglich einzelne Phyla valide publiziert.

.

Fußnoten

[1] tRNAs, Transfer RNAs: Übersetzen die Informationen der mRNA in die verschiedenen Aminosäuren

[2] Translation: Synthese von Proteinen in Zellen lebender Organismen, die nach Vorgabe der Basensequenzen an den Ribosomen abläuft

[3] DNA-abhängige RNA-Polymerasen: DNA-abhängig heißen diese RNA-Polymerasen, weil sie RNA von DNA ausgehend, synthetisieren; oder einfach: RNA-Polymerasen

[4] Transkriptionsfaktoren: Binden an bestimmte DNA-Abschnitte und regulieren wie viel Boten-RNA (mRNA) hergestellt wird (Transkriptionsrate). Dadurch steuern sie die Expression des Gens, so dass die kodierten Proteine in der richtigen Menge und zum richtigen Zeitpunkt produziert werden.

[5] Histone: Histone sind eine Klasse von basischen Kernproteinen der Eukarya, die die Verpackung der DNA zum Chromatin bilden und aufgrund von posttranslationalen Modifikationen auch regulatorisch in die Genexpression eingreifen. Sie werden in insgesamt 5 Hauptgruppen eingeteilt, nämlich H1, H2A, H2B, H3 und H4.

[6] Papillomaviridae, Gebärmutterwarzenviren: Herkömmlich transkribierende Doppelstrang-DNA-Viren – Doppelstrang-DNA-Viren – DNA-Viren – Viren – Bacteria)

[7] Phylum: Stamm, Abteilung

[8] eDNA, Umwelt-DNA, Environmental DNA: Bezieht sich auf genetische Spuren, die Organsimen hinterlassen, ohne davon Konkretes (Zelle, etc.) finden zu können

Eingestellt am 6. Juli 2024

.