Myxosporidia

zum Glossar über:

Myxosporidia, Myxosporenbildner

1 Der Myxosporidia primär infizierende Sporen (AP)

.

Myxosporen, aus sechs Zellen jeweils entstanden,

Bilden sich zur zehn µm[1] langen Linsengestalt

Nach eingefahrenem Plan, nach vorgegebenem Muster,

Enthält zwei Projektile und eine zweikernige, amöboide[2] Zelle für Infektion.

.

Doch der Reihe nach nun, wie sich so alles entwickelt:

Eine haploide[3] Zelle, die später sich teilt,

Umgibt eine andere, aus der vier am Ende entstehen,

Umhüllt dann zu zweit[4] das Vierpaket;

Zwei der vier verschmelzen zur Doppelkernamöbe,

Die anderen beiden differenzieren sich je zu einem Geschoss[5].

.

Eine Polkapsel[6] bilden intern diese beiden

Mit langem, schraubig gewickeltem Schlauch,

Der sich proximal[7],[8] einer verdünnten Zellwandstelle verbindet,

Durch die er sich, sowie durch die begrenzende Zellwand, durch Umstülpung schießt,

So Zugang der zwei-Kern amöboiden Zelle

Zur Infektion des Wirtes verschafft. –

Sieht Waffenähnlichkeit und schließt,

Dass auf gleiche Urururahnen sie gehen zurück. –

.

Zweitausendeinhundert Arten etwa dieser Gewebs- und Zellparasiten

Sind insgesamt bekannt.

In limnischen[12] und marinen Fischen,

Doch auch in einem Säuger[16], sind sie nachgewiesen:

Ausnahmsweise leidet der Maulwurf[17] daran.

.

Fußnoten

[1] Mikrometer, µm: Tausendstel Millimeter (10-3mm); Millionstel Meter (10-6m)

[2] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[3] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[4] Kapselzellen, Valven: Polkapseln umschließende Zellen

[5] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel

[6] Polkapsel

[7] Proximal: Nahe eines vorgegebenen Bezugspunktes; meint z. B. bei festsitzenden Organismen einen der Anheftungsstelle nahen Bereich.

[8] Hier also seiner ursprünglichen Entstehungsstelle

[9] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[10] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen

[11] Cniden: Nesselkapseln

[12 Limnisch: In Süßwasser lebend

[13] Plathelminthes: Plattwürmer (Spiralia – Protostomia – Bilateria – Animalia – Opisthokonta -…)

[14] Annelida: Ringelwürmer (Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[15] Reptilien, Kriechtiere: Eine verwandtschaftsübergreifende Bezeichnung für überwiegend an Land lebende, schuppentragende, wechselwarme Tiere

[16] Säugetiere: Mammalia (Cynodontia – Therodontia – Therapsida – Synapsida – Amniota –…)

[17 ]Europäischer Maulwurf: Talpa europaea (Talpidae – Soricomorpha – Lipotyphla – Laurasiatheria – Boreoeutheria -…)

Eingestellt am 23. November 2024

.

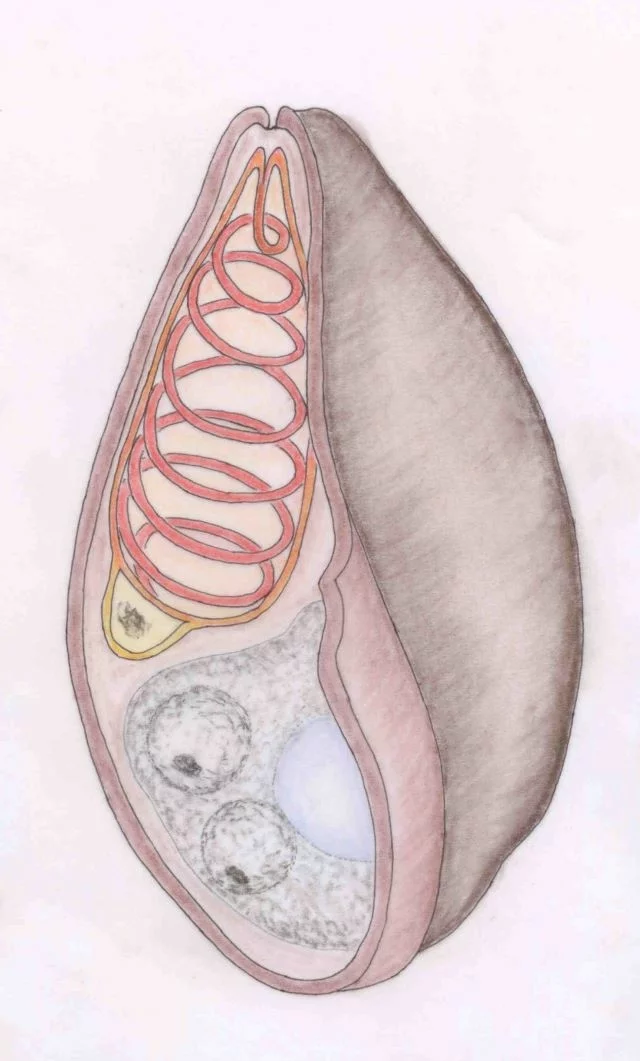

Myxospore (Tusche und Kreide mit Bleistift; Reinhard Agerer)

Längsgeschnittene Myxospore, um eine Polkapsel von zweien im Detail zu zeigen; dazu ist nur eine der beiden Deckzellwände (hellbraun) geöffnet, die andere (dunkelbraun) liegt über der zweiten Polkapsel. Beide Deckzellwände umgeben der Polkapseln und der Amöboidzelle gemeinsamen Raum.

Die Deckzelle (hellbraun) umfasst mit der zweiten zusammen (dunkelbraun) die amöboide, zellwandlose Zelle (grau) mit zwei Zellkernen (dunkelgrau strichliert) und deren Nucleoli (dunkelgrau); es kann nur ein Teil der amöboiden Zelle gezeigt werden; der Rest ist von der zweiten Deckzellwand verdeckt; diese amöboide Zelle entstand durch Verschmelzen zweier einzelner, einkerniger Zellen zur zweikernigen Zelle. Eine Saftvakuole (blau) schließt diese Zelle ein.

Die Polkapsel (orange Wand) umfasst den schraubigen Polschlauch (rot), der an die Öffnung der Polkapsel anschließt, die zur Deckzellwandpore zeigt. Am unteren Ende der Polkapsel liegt ein Rest jener Zelle (Wand gelb), die die Polkapsel gebildet hatte; Polkapselwand und Zellwand der Bildungszelle lassen sich nicht mehr unterscheiden, nur der Zellkernrest (dunkelgrau) der ehemaligen Bildungszelle (gelb) weist noch auf sie hin.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 156, Abb. 246

Eingestellt am 23. November 2024

.

Myxosporidia, Myxosporenbildner

2 Vorsicht

.

Der Leser möge nun alles daransetzen, was folgt, zu verstehen.

Der Lebenszyklus,[1] der hier nun wird interpretiert

– Auch wenn der Fassbarkeit halber einiges vereinfacht und

Nicht alles gezeigt und erklärt werden wird –

Ist einer der komplexesten, wenn nicht gar der komplexeste, den jemals Organismen entwarfen;

Doch damit, glaubt der Verfasser, wird deutlich gezeigt,

Dass Myxozoa[2] langer Epochen dafür bedurften, all dies zu entwickeln,

Was als wichtiger Seitenzweig wohl vor den Cnidariern[3] noch entstand.

.

Fußnoten

[1] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf, Lebenskreislauf, Lebenszyklus: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein

[2 ]Myxozoa: Parasitische Nesseltiere (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[3] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Myxosporidia, Myxosporenbildner

3 Des Lebenskreislaufs erster Teil (AP)

.

Eine Myxospore[1] gelangt auf später noch darzustellende Weise

In den Darm von Tubifex tubifex[2],

Der im Schlamm von Teichen und Flüssen Lebensraum findet;

Dort aber bleibt die Spore nicht lange, will mit beiden Kernen ins Wurmepithel.

.

Schleudert einen, vielleicht sogar beide Schläuche[3],

– Mit Druck eine Öffnung zwischen den beiden zuvor noch geschlossenen Schalen[4] erzwingend –

Aus den Kapseln gegen die Zellen hervor;

Sie heften dort sich an, was dem Zwei-Kern-Plasmodium[5] ins Innere Zutritt verschafft.

Den Weg des geringsten Widerstands suchend,

Durchdringt es nicht der Zelle Begrenzung, zwängt sich vielmehr zwischen sie ins Epithel[6].

.

Endlich am Ziel, vermehrt es mehrfach die beiden unterschiedlichen Kerne mitotisch,

Formt ein multinukleäres[7] Plasmodium, das weiter drängt

Und sich am Ende im Innern in

Viele einkernige Zellen zerlegt.

Wohlmerkt: Sie unterscheiden sich genetisch,

Weshalb die Wissenschaft sie mit Namen α- und β-Kern-Zellen belegt.

.

Diese einkernigen haploiden[8] Zellen wandern durch des Wurms Epithelien.

Einige teilen die Kerne erneut mitotisch, werden so polyenergid[9],

Um danach noch mehr haploide Zellen von sich selbst zu bilden: je α- und β-Kern-Zellen,

Mit dieser asexuellen[10] Vermehrungsphase das Infektinspotenzial zu erhöh‘n.

In einer Hülle entstehen diese haploiden, genetisch unterschiedlichen Zellen,

Die von zwei anderen, die mehrfach sich teilten, einschichtig geformt.

.

Sechzehn haploide α- und β-Kern-Zellen werden zueinander finden in diesem Behälter,

Acht Zygoten sind auf diese Weise entstanden.

Sie bereiten den zweiten Teil des Lebenskreislaufes vor.

.

In voluminöser geword‘nem Behälter teilt sich jede Zygote zweimal mitotisch:

Drei Zellen bleiben davon, die vierte umgebend, peripher;

Das Dreiergespann teilt erneut sich mitotisch.

So wirken sieben Zellen zusammen für eine zweite Sporengeneration[13]:

.

Etwas Ankerförmiges mit Handhabe[14] bildet sich um die zentral liegende Zelle,

Die von drei Polkapseln flankiert, sowie

Außenherum von hornartigen Zellen[15],

Zu denen die übrigen drei sich geformt.

.

– Uneinig darüber ist die Wissenschaft noch –

In viele Kerne, ein Plasmodium zu bilden, aus dem viele Einzelzellen später entstehen.

Wir nehmen, der Leser mag dem vielleicht folgen, hier Meiose an.

Können doch Biologen, die sich mit Entwicklungskreisläufen beschäftigen, feststellen,

.

Diese ankerförmigen Sporen,

Triactinomyxosporen genannt,

Wechseln den Wirt, wollen im vorliegenden Fall zu Fischen[21];

Richten dort Verheerendes an.SL

.

Fußnoten

[1 ]Myxosporen: Erste, haploide, Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus sechs Zellen: zwei Polkapseln, zwei Zellen, die zu einer zweikernigen amöboiden Zelle verschmolzen sind. und zwei Kapsel(Hüll)-Zellen, die vier anderen umgebend

[2] Tubifex tubifex: Gewöhnlicher Schlammröhrenwurm (Tubificidae – Oligochaeta – Clitellata – Annelidae – Schizocoelia –…)

[3] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen

[4] Kapselzellen, Valven (Myxozoa): Polkapseln umschließende Zellen

[5] Plasmodium: Masse aus vielkernigem Protoplasten, die durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[6] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[7] Multinucleär, plurinuclear, polyenergid: Vielkernig

[8] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[9] Polyenergid: Multinucleär, plurinuclear: Vielkernig

[10] Asexuell: Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[11] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[12] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[13] Triactinomyxosporen: Zweite, diploide (?), Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus vielkernigem, aus einer einzelnen Zelle entstandenem Plasmodium, drei Polkapseln und drei alles bedeckenden ankerförmigen Kapselzellen.

[14] Gemeint ist hier der Stiel eines Ankers, an dem, wenn auf Schiffen, ein Seil angeknotet ist

[15] Kapselzellen, Valven: Polkapseln umschließende Zellen

[16] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstanden Zellen wirken

[17] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[18 ]Kernphasenwechsel: Wechsel des Chromosomenbestands von haploid (n) auf diploid (2n) oder dikaryotisch (n+n) oder von 2n, bzw. n+n auf n

[19] Parasitisch: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[20] Wirtswechsel: Im Zuge eines Entwicklungskreislaufes regelmäßiger Wechsel von einem Wirt zum anderen; meist mit Kernphasenwechsel gekoppelt

[21] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

SL Kent ML, Andree KB, Bartholomew JL, El-Matbouli M, Desser SS, Devlin RH, Feist SW, Hedrick RP, Hoffmann RW, Khattra J, Hallett SL, Lester RJG, Longshaw M, Palenzuela O, Siddall ME, Xiao C (2001) Recent advances in our knowledge of the Myxozoa. J Eukar Microbiol 48(4): 395-413.

Eingestellt am 23. November 2024

.

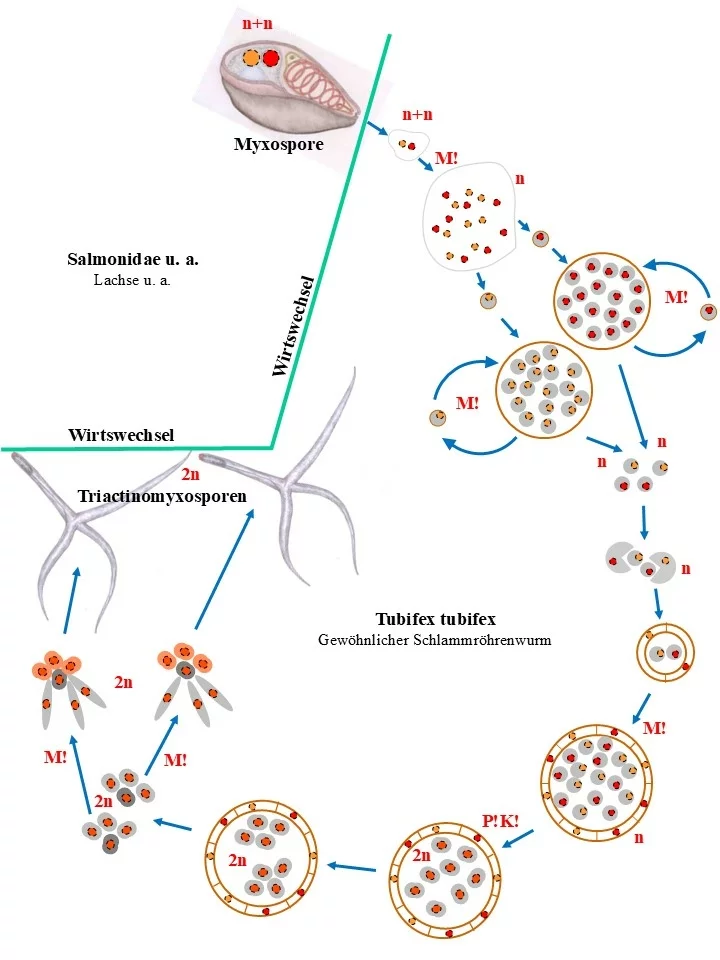

Myxosporidia, Lebenskeislauf 1. Teil (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Erklärung im Text

Nach Kent et al. (2001), Seite 399, Westheide & Rieger (2013), Seite 156 und nach eigenen Schlüssen

Eingestellt am 23. November 2024

.

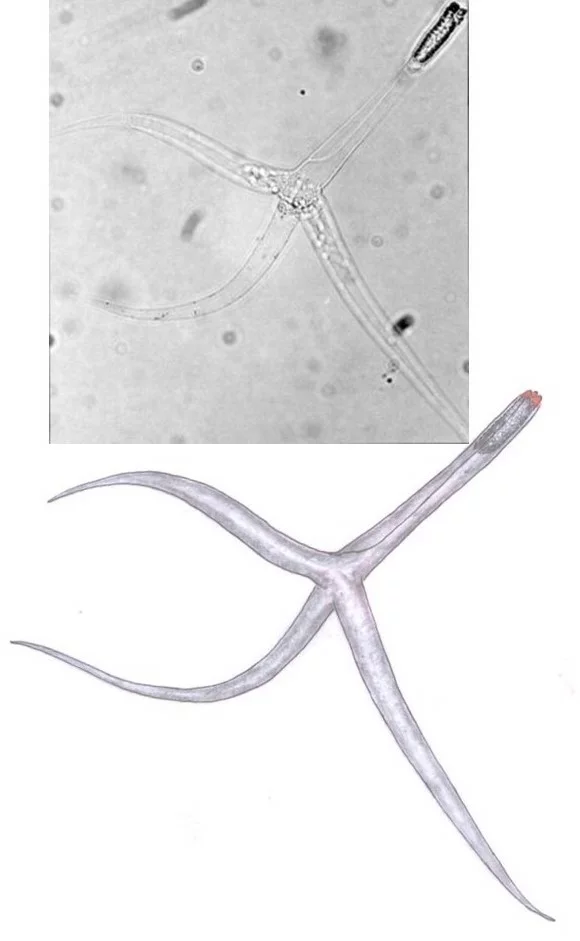

Oben:Triactinomyxospore von Myxobolus cerebralis

Autor: Eastern Ecological Science Center

Lizenz: public domain; unverändert

Unten:Triactinomyxospore von Myxobolus cerebralis(Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Autor: Eastern Ecological Science Center

Eingestellt am 23.November 2024

.

Myxosporidia, Myxosporenbildner

4 Des Lebenskreislaufs zweiter Teil (AP)

.

Durch Tod der Schlammröhrenwürmer[1], oder als Beute der Wirte,

Werden acht Triactinomyxosporen[2] aus ihrer Hülle befreit.

Verankern sich mit stark gebogenen Krallen, wenn im Wasser sie schweben,

In eines zweiten Wirts Kiemen[3] oder in schleimbedeckter, schlüpfrigen Haut.

.

So kommt der Stiel des Ankers nahe an eines Fischs Epidermis[4]:

Öffnen der Valven[7] geschlossene Fläche,

So tritt das Sporoplasma[8] hervor, bahnt sich durch den Schleim den Weg,

Dringt wie bei Myxosporen[9] zwischen Epidermiszellen in den Köper des Opfers,

Oder ins Kiemenepithel.

.

Des Sporoplasmas Kerne, die mittlerweile zu Zellen geworden, dringen einzeln

In des Opfers Zellen nun ein,

Formen nach einer Mitose[10 ]und darauffolgender interner Spaltung

Eine sekundäre Zelle, die von der ersten, der zuvor schon vorhand‘nen, umhüllt;

Sie stellt der sekundären damit einen Behälter, diese drückt der Behüllenden Zellkern zur Seite,

Quetscht ihn zwischen Plasmamembran[11] und eigener Hülle ein.

Der Sekundären anschließenden vielen synchron mitotisch[12] entstandene Töchter,

In der Sekundären Zellwand verbleibend, werden als Doppelkernzellen befreit.

.

Jede der Zellen wiederholt diesen Vorgang,

Erhöht erheblich damit des Schmarotzers[13] Infektionspotenzial.

Etablieren so einen Nebenkreislauf[14],

Der auf schnelle asexuelle Vermehrung[15] zielt.

.

Dringen in weitere, zunächst nur benachbarte Zellen,

Besiedeln gleichfalls jedoch den interzellulären Raum,

Wandern tiefer in Epidermis und Subcutis[16];

Infizieren dort wiederum Zellen, füllen mit Sporenpaketen sie aus.

.

– Etwa vier Tage nach Erstinfektion erreichen sie Nervenstränge,

Der Fische Rückenmark, ihr Gehirn;

Verursachen dadurch Drehkrankheit,

Deformieren das Skelett,

Schädigen Muskelgewebe;

So schwimmen die Opfer nicht mehr gerade, nur noch schraubig dahin. –

.

Ein weiteres Rätsel bleibt der Wissenschaft bislang noch zu lösen:

In die amoboide[19] Zelle der Myxospore?

Besteht doch aus sechs Zellen die Spore zunächst.

Woher Polkapsel bildende Zellen und Valvenzellen stammen, spielt keine weitere Rolle,

Doch der 2-Kern-Zelle Herkunft, aus zwei haploiden[20] Einzelzellen schon.

.

α- und β-Kern-Zellen, nach Meiose[21 ]entstanden, enthalten die

Sporoplasmen der Triactinomyxosporen gewiss.

Damit treffen sich immer wieder konträrgeschlechtliche Zellen,

Die zusammen mit zwei Polkapseln bildenden werden von zwei Valvenzellen umhüllt.

Der sexuellen Fortpflanzung[24] erster Akt.

So bleiben in Myxosporen 2-Kern-Stadien für einige Zeit bestehen,

Doch dies erfolgt frühestens, wie schon gesehen, im

Ersten Teil des Kreislaufs wieder, in Tubifex tubifex[28], im ersten Wirt.

.

So hat sich der Lebenszyklus[29] geschlossen:

Sterben die Opfer, freu’n sich Tubifex-Würmer,

Nehmen mit Aas[30 ]als Nahrung auch Myxosporen.

Sie leiden recht wenig darunter, geben später Triactinomyxosporen ab,

Oder werden Beute von hungrigen Fischen[31],

Die nicht merken, was danach ihnen passieren wird. –

.

Wer solch einen Entwicklungskreislauf für sich hat erfunden,

Braucht sicherlich Hunderte Millionen Jahre dafür;

Auch sind damit explosive asexuelle Vermehrungsphasen verbunden,

.

Fußnoten

[1] Gewöhnlicher Schlammröhrenwurm: Tubifex tubifex (Tubificidae – Oligochaeta – Clitellata – Annelidae – Schizocoelia –…)

[2] Triactinomyxosporen (Myxosporidia): Zweite, diploide (?), Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus vielkernigem, aus einer einzelnen Zelle entstandenem Plasmodium, drei Polkapseln und drei alles bedeckenden ankerförmigen Kapselzellen

[3] Kiemen: Spezialisierte Atmungsorgane bei wasserlebenden Tieren

[4] Epidermis: Auch Oberhaut genannt, als äußerste Schicht der Haut, die eigentliche Schutzhülle gegenüber der Umwelt; besteht aus mehrschichtigem, verhornendem Plattenepithel

[5] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel

[6] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen

[7] Valven, Kapselzellen, (Myxosporidia): Polkapseln umschließende Zellen

[8] Sporoplasma: Vielkerniges Plasmodium in der Basis der Triactinomyxospore

[9] Myxosporen: Erste, haploide, Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus sechs Zellen: zwei Polkapseln, zwei Zellen, die zu einer zweikernigen amöboiden Zelle verschmolzen sind und zwei Kapsel(Hüll)-Zellen, die vier anderen umgebend

[10] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstanden Zellen wirken

[11 ]Plasmamembran, Zellmembran: Lipiddoppelmembran um den Zellinhalt herum

[12] Synchrone Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen

[13] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[14 ]Nebenkreislauf, Nebenfruchtform: Eine asexuelle Vermehrung, die nicht direkt in den Entwicklungkreislauf (Hauptkreislauf, Hauptfruchtform) eingeschaltet ist, sondern für eine seiner Phasen der schnellen, oft explosionsartigen Vermehrung dient

[15 ]Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[16] Subcutis: Meist aus lockerem Bindegewebe bestehende untere Schicht der Haut

[17] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[18] α- und β-Kerne: konträrgeschlechtliche, für Karyogamie kompatible Kerne

[19] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[20] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[21] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[22 ]Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexuellere Fortpflanzung; abgekürzt P!

[23] Generative Zellen: Gameten

[24 ]Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[25 ]Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[26] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[27] Kompatible, konträrgeschlechtliche Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[28] Tubifex tubifex: Gewöhnlicher Schlammröhrenwurm (Tubificidae – Oligochaeta – Clitellata – Annelida – Schizocoelia –…)

[29] Lebenskreislauf, Lebenszyklus, Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[30] Aas: Tierleiche, Kadaver, Fleisch verendeter Tiere

[31] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[32] Oligochaeta: Wenigborstler (Clitellata – Annelida – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia –…)

SL Kent ML, Andree KB, Bartholomew JL, El-Matbouli M, Desser SS, Devlin RH, Feist SW, Hedrick RP, Hoffmann RW, Khattra J, Hallett SL, Lester RJG, Longshaw M, Palenzuela O, Siddall ME, Xiao C (2001) Recent advances in our knowledge of the Myxozoa. J Eukar Microbiol 48(4): 395-413.

Eingestellt am 23. November 2024

.

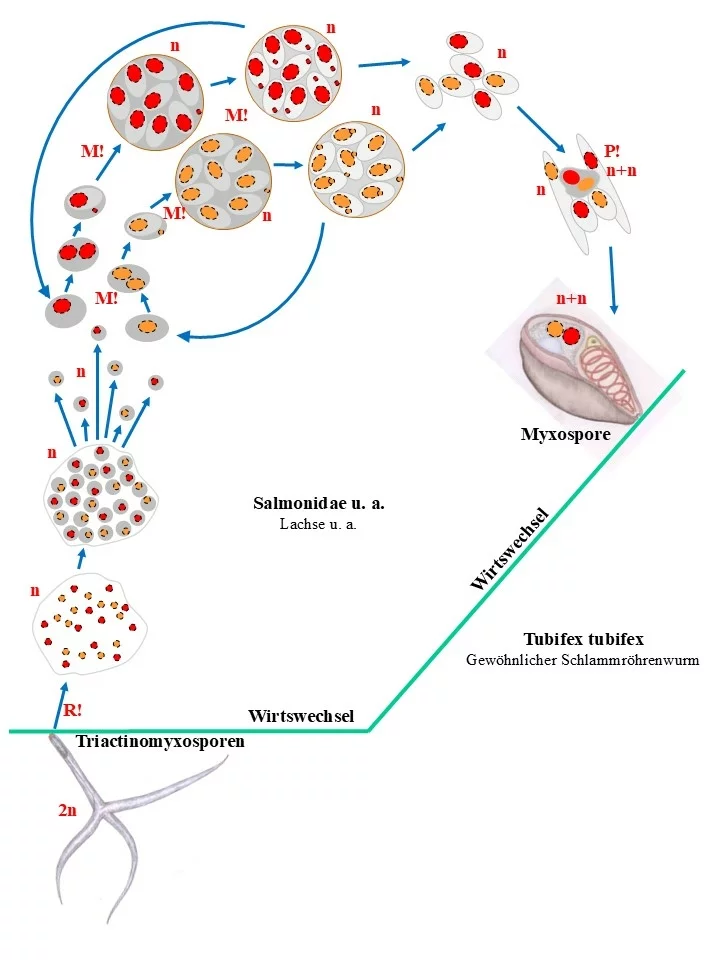

Myxosporidia, Lebenskeislauf 2. Teil (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Erklärung im Text

Nach Kent et al. (2001), Seite 399, Westheide & Rieger (2013), Seite 156 und nach eigenen Schlüssen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Endpunkt erreicht