Cyanobacteria

zum Glossar über:

Cyanobacteria, Blaualgen

1 Blaugrüne Differenzierung

.

Ausdauernde Fotosynthese[1], ständiges Gleiten zum Licht,

Nicht mehr zyklischer Ladungsexpress[4]

Lassen Zellen aufs Fünffache wachsen und mehr.

.

Auch des Lichts Spektrum wird breiter genutzt,

Denn Phycocyanin[5] und sein Zwilling Phycoerythrin,

Leiten als blaue und rote Pigmente

Weitere Lichtwellenlängenbereiche zu Chlorophyllen hin.

.

Als Folge der Fotosynthese, mit Kohlenstoffdioxid[6]

Und Wasser als Spender der Springelektronen, wird Sauerstoff[7] frei.

Er reichert in Luft sich nach und nach an,

Verschmutzt die sauerstoffarme irdische Welt.

.

Versetzt Bionten[8] in arge Bedrängnis,

Werden doch damit manche Stoffe oxidativ[9] auf Dauer zerstört.

So zieh‘n sich viele in sauerstoffarme Gebiete zurück,

Andere passen rasch sich der Umweltänderung an.

.

Fußnoten

[1] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[2] Bakterienchlorophyll: „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem (Abbildung unter: „Grundlegendes: 13 Der Clou“)

[3] Chlorophyll a: „Blattgrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem. Innerhalb der Bacteria besitzen nur die Cyanobacteria (Blaualgen) diesen Chlorophylltyp (Abbildung unter: „Grundlegendes: 14 Optimierung“)

[4] Azyklischer Transport von Elektronen: Beim azyklischen Transport von Elektronen wird das Elektron eines Chlorophyllkomplexes nach Abgabe der Energie in Form von ATP nicht mehr zum ursprünglichen Chlorophyllkomplex zurückgeleitet, sondern zu einem zweiten. Dort wird es erneut mit Licht angeregt, um letztlich in einem anderen Reaktionszentrum zu landen. Von da an wird es mit Hilfe von weiteren Enzymen verwendet NADH2zu bilden. Es gelangt nicht wieder zum Ursprungsort zurück und geht damit den Chlorophyllen endgültig verloren. Der erste Chlorophyllkomplex holt sich das fehlende Elektron von H2S, wobei Schwefel entsteht, bzw. in Laufe der Evolution von Wasser [H2O] unter Bildung von Sauerstoff. Daher ist der Transport der Elektronen nicht mehr zyklisch, sondern azyklisch (Abbildung unter: „Grundlegendes: 14 Optimierung“)

[5] Phycocyanin und Phycoerythrin: In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot. In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot (Abbildung unter: „Grundlegendes: 14 Optimierung“)

[6] Kohlendioxid: gestrecktes Molekül [O=C=O]

[7] Sauerstoff (molekular, O2): Zwei Sauerstoffatome über Doppelbindung verknüpft [O=O]; Sauerstoff besitzt acht Protonen (8O); 8 bis 10 Neutronen hinzu; (8O, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 8)

[8 Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[9] Oxidativ: durch Ozon, O3, ein aus drei Sauerstoffmolekülen bestehendes, instabiles Molekül; beim Zerfall entsteht ein Sauerstoffradikal, das stark oxidierend wirkt und diverse Moleküle angreifen und zerstören kann

Eingestellt am 6. April 2024

.

Cyanobacteria, Blaualgen

2 Blaualgen

.

Umgeben mit kräftiger Scheide

Gelingt es, Zeiten versiegenden Wassers

Erfolgreich zu trotzen.

.

Mitunter bleiben die Zellen lange verbunden,

Bilden große, zellwandverschleimte Blaualgenmatten,

Auch lockere Fäden aus gleichgestalteten Zellen.

Sie gleiten[3] dahin oder setzen sich fest.

.

Nicht jede der Zellen bewegt sich,

Schweben oft nur lange im Wasser.

Regulieren mit Gasen im Innern

Optimal den Abstand zum einfallenden Licht.

.

Manche verzweigen sich, bilden Systeme,

Werden polar[4], an der Spitze sehr dünn,

Begrenzen Zellteilung auf

Zellen der vordersten Front.

.

Zerfallen in Zellen dient der Vermehrung.

Bilden Bruchstücke oft, Hormogonien[5] genannt.

Sporen[6] im Innern zu formen bleibt Rarität,

.

Fußnoten

[1] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle

[2] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen¸

[3] Blaualgengleiten: Als Schleimrutscherei wurde diese Bewegung schon oftmals bezeichnet, nahm man doch an, an der Vorderseite ausgeschiedener Schleim würde den Faden nach vorne drücken. Doch ist der Mechanismus noch nicht aufgeklärt; ob Mikrofibrillen im Schleim (wohl verbunden mit den Zellen) eine Rolle dabei spielen wird diskutiert; auch die schwingende Bewegung mancher Arten mit freistehenden Fäden ist noch nicht verstanden.

[4] Polare Fäden: Manche Blaualgenfäden laufen nach oben (wenn freistehend) spitz zu, wobei sich die einzelnen Zellen in Länge, Durchmesser unterscheiden. Eine gestaltliche Polarisierung von Fäden ist ein häufiges Phänomen in der Evolution.

[5] Hormogonien: Entstehen durch Absterben und Kollabieren einzelner Zellen eines Blaualgenfadens; das zwischenliegende Stück verselbständigt sich und kann als neues Individuun zu einem neuen Faden auswachsen.

[6] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben; bei Cyanobacteria können sich einzelne Zellen vergrößern, die Zellwand verdicken und mit Reservestoffen anfüllen; oft als Akineten bezeichnet.

[7] Heterocysten (Cyanobacteria): Etwas vergrößerte, leicht bräunliche, inhaltsleer erscheinende Zellen, die mit inneren Beulen an grüne Nachbarzellen grenzen; sie sind Orte der Luftstickstofffixierung in sauerstofffreiem Raum

[8] Stickstofffixieren: Nur Prokaryoten sind in der Lage, inerten molekularen Stickstoff (N2) der Luft in organismenverfügbaren, z. B. in [–NH2] gebundenen Stickstoff, überzuführen.

Eingestellt am 6. April 2024

.

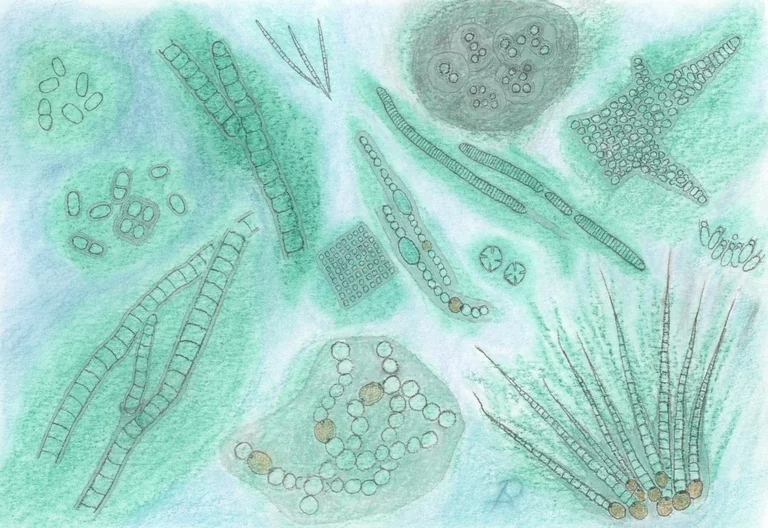

Formenkompositionen in Blaugrün (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2017)

Blaualgen verschiedener Organisationsformen: Coccal als Einzelzellen in Schleim gebettet (links oben); mit dicker Zellwand versehen, die Teilungsstadien noch gut zusammenhält, Gattung Chroococcus (gleich darunter); Fäden, die sich verzweigen, indem sich ein Tochterfaden aus der Hülle des Mutterfadens zwängt und dabei seine eigene bildet, Gattung Scytonema (zwei unterschiedliche Ansichten; rechts sich anschließend); perlschnurartige Fäden in gemeinsamer Schleimhülle mit Heterocysten, Gattung Nostoc (Mitte unten); polar gestaltete Fäden, basal jeweils mit einer Heterocyste, Gattung Rivularia (rechts unten); eine ebene, rechteckige Platte aus Einzelzellen, von gemeinsamer Schleimschicht zusammengehalten, Gattung Merismopedia (Zentrum); Fäden mit Heterocysten und Akineten, Gattung Anabaena (gleich daneben); beidseits zugespitzte kurze Fäden, Gattung Dactylococcopsis (oben, links der Mitte); Kolonie vieler Zellen mit geschichteten Zellwänden, die entsprechend der Teilungsfolge davon noch zusammengehalten werden, Gattung Gloeocapsa (oben, rechts der Mitte); Fäden, die sich in Hormogonien zerteilen, Gattung Oscillatoria (unmittelbar darunter); Zellen mit ins Lumen vorspringenden Wänden, Tetrapedia crux-melitensis (darunter); polar wachsende, vielzellige Blaualge mit echten Verzweigungen, Gattung Stigonema (rechts oben); Blaualgen, aus geöffneter umgebender Schleimschicht, Tochterzellen entlassend, Gattung Chamaesiphon (Mitte rechts). (Nach Streble H, Krauter D (1981) Das Leben im Wassertropfen. Kosmos Naturführer. 5. Auflage)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Cyanobacteria, Blaualgen

3 Warum nicht auf dem Land?

.

Ufernah lagern sich dichte und weite Schichten der Fäden.

Betreiben millionenfach Fotosynthese[1].

Fällt Kalk[4] aus dem calciumhaltigen Wasser.

.

Lagert sich ab zwischen sterbenden Fäden,

Baut Schichten um Schichten zur mächtigen Kuppe.

Sie blieben erhalten als Stromatolithen[5]

Milliarden von Jahren. –

.

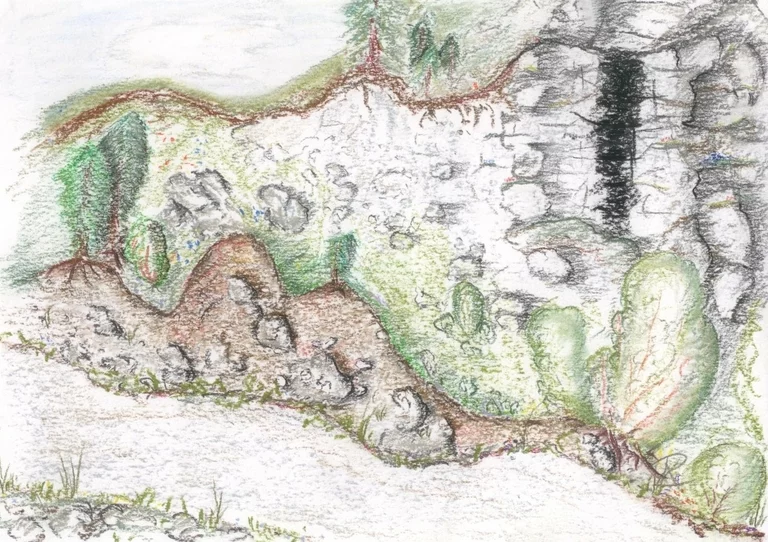

In den Hängen der felsigen Berge

Bedecken wasserberieselte, schattige Flächen

Oft pechschwarze Flecken und Striche[6]

.

Verwundert steht oft der Wanderer,

Sinnt über den Grund der Verschmutzung,

Denkt nicht an Milliarden von Jahren,

Seit solche Wesen besteh‘n.

.

Fußnoten

[1] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[2] CO2, Kohlendioxid: ein gestrecktes Molekül [O=C=O]

[3] Respiration: Enzymatisch katalysierte Zellatmung grüner Organismen bei Dunkelheit, bei der Sauerstoff verbraucht und der Umwelt entzogen, dafür [CO2] ihr im Gegenzug zugeführt wird

[4] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[5] Stromatholithen: Durch Mikroorganismen verursachte Sedimentgesteine, die in regelmäßigen, vielzählig aufeinanderfolgenden Schichten aus Kalkstein in uralten Gesteinsformationen aufzufinden sind

[6] Tintenstriche: Auffällige, schwarze oft breitstrichförmige, ach unten zu schmäler werdende Beläge an fast senkrechten Felswänden

[7] Gloeothrix (Cyanobacteria – Bacteria)

[8] Gloeocapsa: Hüllenblaualge (Cyanobacteria – Bacteria); (Abbildung unter „Cyanobacteria, 2 Blaualgen“)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Tintenstrich (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2017)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Endpunkt erreicht