Heliozoa

zum Glossar über:

Heliozoa, Sonnentierchen

1 Forscherdrang

.

Bäuchlings liegen die Kinder am Ufer des Weihers,

Verfolgen stecknadelkopfgroße, weißliche Bällchen

Wie sie dem Schatten entrinnen, in Lichtflecke schweben

Und wieder im Dunkel verschwinden.

.

Versuchen, mit der Hand sie zu schöpfen,

Zu hell aber ist ihre Haut, zu gering der Kontrast,

Die wundersamen Geschöpfe genau zu betrachten:

Unbemerkt rieseln sie wieder ins Wasser zurück.

.

Kramen in Taschen. – Vergeblich; nichts!

Keine Plastiktüte versteckt sich zwischen den Taschentüchern,

Spickzetteln, Zündhölzern und Smartphone. –

Aber hoffnungsvoll schwingen sie sich auf ihre Räder und strampeln eilig nach Haus.

.

Mutters Gefriertütenrolle entführt,

Ein leeres Einmachglas dem Keller entnommen, ins Kinderzimmer gestellt,

Den Rucksack schnell auf den Rücken geschnallt,

Schon hasten die beiden zum Weiher zurück.

.

Als Erster angelangt, ruft Benedikt dem Bruder schon zu:

Sie sind noch da! –

Vorsichtig, jede starke Bewegung vermeidend,

Legen sie flach die halb geöffnete Tüte aufs Wasser,

Tauchen sie langsam hinab und sogleich

Strömt Wasser in den Beutel hinein.

.

Rasch nach oben gezogen,

Den Inhalt vor dunklen Bäumen geprüft,

Bejubeln die Brüder stolz ihren Fang!

Verknoten die Tüte – hinein in den Rucksack damit.

.

Hell in der Sonne

Von feinsten Strahlen umgeben,

Flottieren die weißlichen Kugeln

Im heimischen Glas.

.

Der Biologielehrer, von alter Schule noch,

Grübelt nicht lange nach dem Bericht:

Sonnentierchen habt ihr im Weiher gefischt.

Bringt davon morgen ein paar in den Unterricht.

.

Sein altes Praktikumsbuch greift er aus dem Regal,

Kükenthal, Matthes und Renner[1],

‚Leitfaden für das Zoologische Praktikum‘ steht auf dem Buchdeckel,

Schlägt die Seiten für Heliozoen auf.

.

Noch in der Schule wollten sie darin lesen,

Die Lehrer hatten aber anderes im Sinn.

Erst zu Hause hatten sie Muße zum Blättern. –

Das Buch wies auf manch Faszinierendes hin.

.

Fußnote

[1] Kükenthal W, Matthes E, Renner M (1967) Leitfaden für das Zoologische Praktikum. Fischer

Eingestellt am 27. September 2025

.

Heliozoa, Sonnentierchen

2 Strahlen

.

Gleichmäßig nach allen Richtungen

Umgeben Axopodien[1] feinstrahlig, wie Strahlen die Sonne, das Tier.

Erschüttert knicken sie um, richten aber nach einiger Zeit sich wieder auf,

Verkürzen, verlängern sich, verändern der Sonne Gesicht.

.

Rasch nähert sich eine Geißelalge,

Klebt zum Unglück unlösbar an einem der Strahlen fest.

All ihr Wehren bleibt nur vergeblich:

Sich immer weiter verkürzend, zieht er das Opfer näher und näher zur Sonne heran.

.

Verschwindet nach einiger Zeit spurlos im Ball.

In ein Vesikel gehüllt[2], erwartet es schicksalsergeben den Tod,

Während unverdaulicher Rest früherer Beute

An anderer Stelle die Kugel verlässt.

.

Mitunter wölben am Rand sich kleinere Stellen hervor,

Sinken nach ihrer Explosion wieder zusammen,

Um andernorts erneut das gleiche Spiel zu beginnen:

Nur überschüssiges Wasser befördern sie wirksam nach außen[3].

.

Pulsierende Vakuolen verhindern das Platzen, das

Explodieren der Sonne,

Nimmt es doch ständig Wasser aus der Umgebung auf.

.

Keine starrheitvermittelnde Hülle umgibt oder festigt im Innern die Kugel.

Axopodien durchziehen beide Regionen,

Fügen im Zentrum gezielt ihre Tubuliachsen[8] zur festen Basis zusammen.

.

Zum Dreieck, auch zum Sechseck verbunden,

Flexibilisieren Mikrotubulibänder Form und Länge der Strahlen,

Unterstützen Transport und Verzehr

Der Beute, die gegangen auf ihren Leim.

.

Immer jung bleiben die Tierchen durch Teilung und

Bildung von Schwärmern[9].

Doch alt, ja uralt ist ihre Verwandtschaft schon.

Weit im Präkambrium[10] liegt Ihr Ursprung zurück.

.

Fußnoten

[1] Axopodien (Heliozoen, Radiolarien): Filopodien mit Mikrotubuliachsen, die von Sonnentierchen (Heliozoa) und Strahlentierchen (Radiolaria) gebildet werden. Sie dienen nicht der Fortbewegung, sondern vor allem dem Beutefang und der Vergrößerung der Oberfläche, um ein Absinken zu verlangsamen.

[2] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdauungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)

[3] Pulsierende Vakuolen, kontraktile Vakuolen: Kontrahierende Bläschen bei verschiedenen Einzellern mit fehlender Zellwand, dienen der Wasserausscheidung, indem sie sich rhythmisch vergrößern und dabei Flüssigkeit aus dem Cytoplasma aufnehmen und, sich zusammenziehend, nach außen abgeben. Dies ist notwendig, da durch Osmose ständig Wasser in ihre Zelle strömt. Dieser Wassereinstrom kommt durch den höheren osmotischen Innendruck zustande. Die Salzkonzentration innerhalb der Zellen ist also höher als in dem sie umgebenden Süßwasser. Ohne die kontraktilen Vakuolen würden die Zellen platzen.

[4] Hypertonisch: Zellen mit höherer Konzentration an gelösten Salzen oder anderen osmotisch wirksamen Molekülen als in ihrer Umgebung

[5] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[6] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[7] Endoplasma: Manche Organismen separieren ein organellenloses Ektoplasma vom restlichen Protoplasten; dieser Rest wird dann konsequenterweise Endoplasma und nicht Protoplasma genannt, liegt es doch innerhalb, zentral, des Ektoplasmas

[8] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[9] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[10] Präkambrium-Zeit: von 4,6 Milliarden bis 542 Millionen Jahren, wobei der letzte Abschnitt das Ediacarium vor 635-542 Millionen Jahren liegt; der vorletzte Abschnitt ist das Cryogenium vor 720-635 Millionen Jahren

Eingestellt am 27. September 2025

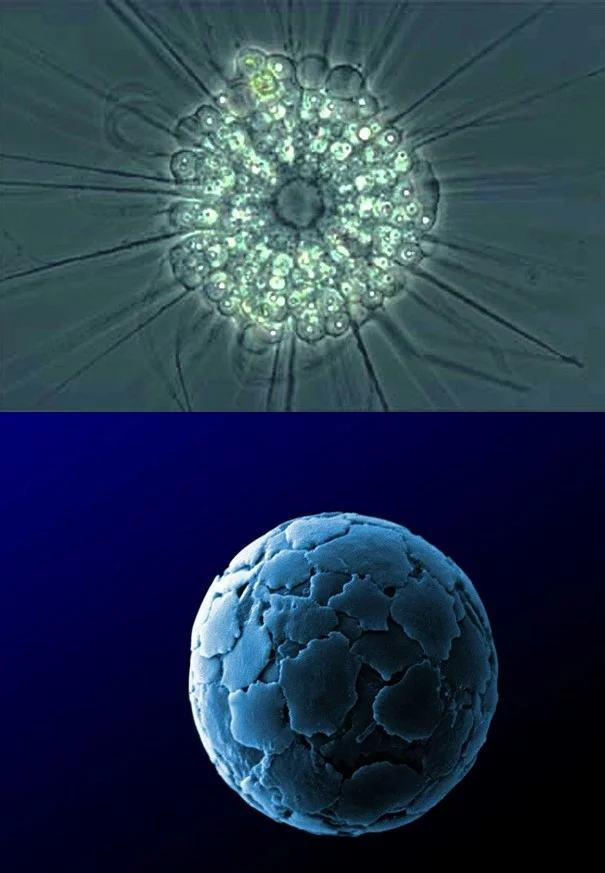

Actinophrys sol

Oben: Mit vielen Axopodien. Phasenkontrast Mikroskopie.

Autor: Djpmapfer

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Unten: Rasterektronenmikroskopische Aufnahme einer Cyste mit unregelmäßig gestalteten Kieselplättchen.

Autor: Djpmapleferryman

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 27. September 2025

.

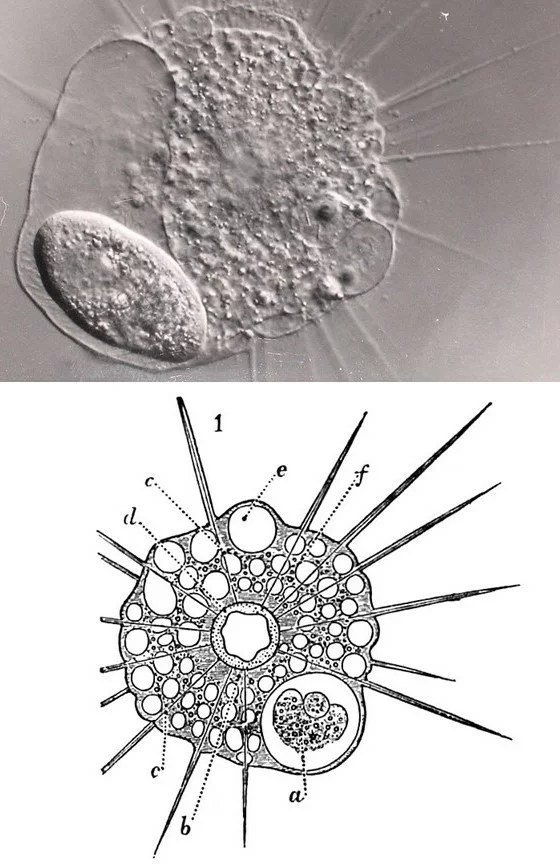

Actinophrys sol

Oben: In der Nahrungsvakuole eines Sonnentierchens (Heliozoa) der Spezies Actinophrys sol eingeschlossenes Pantoffeltierchen (Paramecium) - Lichtmikroskopie, Differential-Interferenz-Kontrast (DIK)

Autor: M. Linnenbach

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverädnert

Unten: a: In einer großen Nahrungsvakuole liegendes Nahrungspartikel; b: inneres feinkörniges Protoplasma (Endoplasma); c: axiales Filament eines Pseudopodiums, das sich nach innen zum Kern erstreckt; d: der zentrale Kern; e: kontraktile Vakuole; f: äußeres stark vakuolisiertes Protoplasma (Ektoplasma).

Autor: Marcus Manuel Hartog

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 27. September 2025

.

Heliozoa, Sonnentierchen

3 Außergewöhnlich

.

Zu Heliozoen zählten Taxonomen früher

Kuglige Wesen, die rundum axopodienbestrahlt[1],

Im Wasser schwimmen oder darin auch bodenverhaftet.

Actinophrys sol[2], das Sonnentierchen, ihre berühmte Art,

Hat wohl jeder mit Mikroskop schon betrachtet,

Der einmal Biologie studiert.

.

Unklar ist heute, zu welcher Verwandtschaft die

Wissenschaft dieses faszinierende Tierchen stellt.

Nachdem Heliozoen, zu denen zuvor es gerechnet, sich als nicht monophyletisch[3] erwiesen,

Sondern Experten sie über viele Sippen verteilten, ist ihre Stellung nicht sonnenklar.

.

Wohin auch immer Actinophrys sol und Actinosphaerium eichhorni heute verfrachtet,

Wollen wir doch Actinophrys besehen, weil sein Leben so fasziniert,

Weil Kooperation auf die Fahnen sie sich geschrieben,

Wenn Gefahr besteht, dass eines allein sich überfrisst. –

.

Ein kurzer Blick auf des Sonnentierchens inneres Leben,

Auf seinen zweilagig konzentrischen Bau:

– Die, zwar nicht immer erwähnt, doch viele der wasserbewohnenden Einzeller aber besitzen – Überschüsse an Wasser loszuwerden

Hinauszupumpen, dass niemand an Wasserüberschuss platzt.

.

Im Ektoplasma häufen sich Nahrungsvakuolen als erstem Ort,

Wohin, nachdem die Beute von Axopodien gefangen, transportiert;

Von hier aus werden sie tiefer in die Sonne verfrachtet,

Dorthin, wo undurchsichtig sie wird,

Ins Zentrum, wo Organelle sich häufen,

Und kleinere Beute, wie Kieselalgen[6], final zerlegt und verwertet wird.

Größere Opfer aber, halb so groß wie das Sonnentierchen,

Manchmal fast ebenso groß, werden nicht lange ins Zentrum geführt:

.

Kinetocysten[7] haben die Beute erkannt und gefangen,

Mit deren Inhalt an einigen Axopodien fixiert.

Unmöglich war es dem Opfer noch zu entkommen!

So erhielt des Sonnentierchens hyaline Schicht Signal,

Zu groß sei das Opfer, es entlang Axopodien zu transportieren,

Das Verdauen erfolge am besten vor Ort.

.

Ausstülpungen bildet Actinophrys‘ Plasmalemma[8],

Wie Finger umgreifen sie Beute!

Wachsen entlang, des Opfers Seiten, hüllen,

Miteinander verschmelzend, am Ende es vollkommen ein;

Erst zum Schluss merkt das Pantoffeltierchen[9],

Was es geschlagen nun hat:

Beginnt sich, in seinem Innern bewegt sich alles chaotisch, zu wehren,

Doch alles vergebens, weil sein Verdauen bereits begann.

.

Kleiner und kleiner wird, was Actinophrys gefangen;

Was brauchbar davon, wird ins Zentrum geschickt,

Die Reste, nun ja, sie würden sowieso nur belasten,

Werden ausgeschieden: fort damit.

.

Manchmal geschieht es, dies ist frappierend an der Geschichte,

Dass das Opfer wirklich zu groß für ein Sonnentierchen erscheint.

Irgendwie spüren Kollegen die außergewöhnliche Lage:

Wollen für sich der Riesenbeute Teil!

Beginnen nun, solange ein Stückchen davon noch frei,

Mit dem erfolgreichen Jäger zusammen, das Opfer einzuhüllen,

Formen so einen gemeinsamen Verdauungsraum

Mit der offenbar logischen Folge,

Dass beide Sonnentierchen miteinander verschmelzen;

Mitunter kommt noch ein drittes hinzu.

.

Sie kooperieren bei der Beuteverwertung,

Sind gegeneinander friedlich gestimmt,

Verdauen nicht sich gegenseitig;

Trennen friedlich sich wieder, wenn beendet der Schmaus. –

.

Der Beobachter fragt sich natürlich, warum als Freunde sie sich erkennen,

Nicht als willkommene Beute, die kannibalisiert,

Nahrungssorgen würde für lange Zeiten vertreiben;

Ein Krieg der Sonnen wäre doch prädestiniert.

.

Eine Antwort darauf mag clonale Vermehrung[10] wohl geben,

Die häufig geschieht, und

Die Evolution sie nicht als egoistische Arten entzweite,

Deswegen als Armada wohl ein Individuum existiert.

Kein Anlass bestand offenbar, sich auseinander zu entwickeln,

Lebt doch in ziemlich konstanten Nischen Actinophrys sol.

.

Fußnoten

[1] Axopodien (Heliozoen, Radiolarien): Filopodien mit Mikrotubuliachsen, die von Sonnentierchen (Heliozoa) und Strahlentierchen (Radiolaria) gebildet werden. Sie dienen nicht der Fortbewegung, sondern vor allem dem Beutefang und der Vergrößerung der Oberfläche, um ein Absinken zu verlangsamen.

[2] Actinophrys sol: Sonnentierchen (Heliozoa – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[3] Monophyletisch (Monophylie, Monophylum): Ist ein Taxon, das sämtliche Nachkommen einer (im allgemeinen hypothetischen) Stammart umfasst; oft kann sich die Wissenschaft dabei nur auf noch existierende Organismen beschränken; es handelt sich somit um eine geschlossene Abstammungsgemeinschaft (Monophylum)

[4] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[5] Pulsierende Vakuolen, kontraktile Vakuolen: Kontrahierende Bläschen, Vakuolen, bei verschiedenen Einzellern mit fehlender Zellwand, dienen der Wasserausscheidung, indem sie sich rhythmisch vergrößern und dabei Flüssigkeit aus dem Cytoplasma aufnehmen und, sich zusammenziehend, nach außen abgeben. Dies ist notwendig, da durch Osmose ständig Wasser in ihre Zelle strömt. Dieser Wassereinstrom kommt durch den höheren osmotischen Innendruck zustande. Die Salzkonzentration innerhalb der Zellen ist also höher als in dem sie umgebenden Süßwasser. Ohne die kontraktilen Vakuolen würden die Zellen platzen.

[6] Kieselalgen: Bacillariophyceae (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[7] Kinetocysten: Sonderform der Extrusomen, 0,2 bis 0,8 Mikrometer groß, geben wie alle Extrusomen im Falle eines Reizes ihren Inhalt ab. Ihre genaue Funktion ist nicht ganz klar; dienen aber dem Beutefang. Kinetocysten weisen einen zentralen Innenteil auf, der wiederum von einer faserigen Substanz umgeben und einer Membran abgeschlossen wird; lassen sich in Axopodien und im Zellkörper nachweisen.

[8] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[9] Pantoffeltierchen: Paramecium (Ciliata – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

Eingestellt am 27. September 2025

.

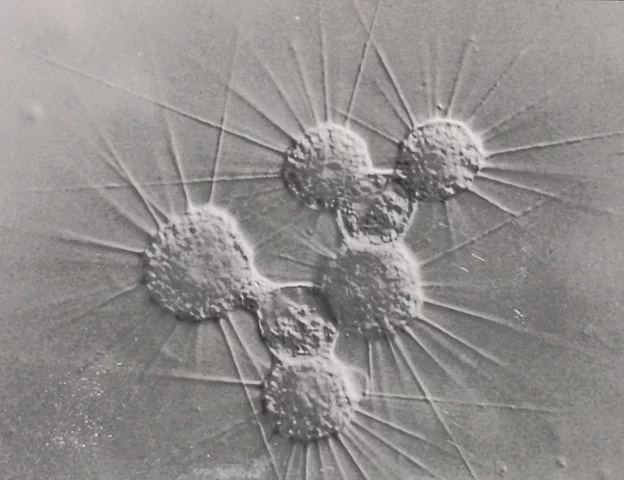

Actinophyrys sol

Zellverband mit zwei gemeinsamen Nahrungsvakuolen. (Lichtmikroskop, Differentialinterferenzkontrast, DIK)

Autor: Michael Linnenbach

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

.

Actinosphaerium: Kontraktile Vakuole

Eingestellt am 27. September 2025

.

Endpunkt erreicht