Polycystinea

zum Glossar über:

Polycystinea, Echte Radiolarien

1 Faszinierend filigran

.

Dem Teil der Radiolarien,

Der Fossilfunde seit sechshundert Millionen Jahren geprägt,

Blieben grazile Hüllen[1] und Stacheln erhalten,

Besteh‘n sie doch aus widerstandsfähigem SiO2[2],

Nicht aus Strontiumsulfat[3], das rasch sich im Meerwasser löste.

So blieb scheinbar geschichtslos der Radiolarien anderer Teil[4]. –

.

Auch Polycystinea teilen die Zellen in zwei cytoplasmatische[5] Schichten:

Dazwischen liegt das Gehäuse, nicht extrazellulär wie bei Acantharia,

.

Eine durchgehende Kapsel, ohne Lücken, können auch sie nicht gebrauchen.

Austausch braucht es zwischen Innen- und Außenraum;

So durchbrechen regelmäßig geformte Löcher wie ein Netz des Gehäuses Wand.

Die cytoplasmaumgebenen Stacheln nehmen den Ursprung im Zentrum der Kugel;

Axopodien[11], im Querschnitt oft kreuzförmig, fest mit der Mitte verbunden,

Steigern erheblich der Radiolarien Zier.

Geschachtelt, auch mehrfach mitunter, umgeben einander der Polycystinea Gehäuse,

Stacheln ragen hinein in den innersten gitterförmig durchbrochenen Ball[12].

.

Nun mag es zunächst erscheinen,

Als würde das Gitternetz von Anfang an als solches gebaut;

Doch vielmehr treffen proteinbestückte Vesikel[13] einander,

Vereinen sich zu polygonalen Plättchen, die,

Cytoplasmakontakte zuzulassen, nicht völlig aneinanderschließen,

Jedoch mit komplexen, sinnvollen Öffnungen sich verseh’n.

.

Der Sinn ist, von Acantharien lässt es sich schließen,

Axopodien Durchtritt zu geben, zudem nötigen Halt;

Ragen sie doch aus dem Zentrum der Zelle weit übers Ektoplasma hinaus,

Werden im Innern durch Mikrotubulikomplexe[14] versteift.

.

Zu Bündeln gereiht, durchzieh‘n sie die Achsen,

Verbinden sich mehrfach mit ähnlichen Nachbarn zu

X- oder Schaufelradformen,

Oft in Sechser- auch Zwölfergruppen hexagonal[15];

Auch in Bögen strahlen Mikrotubulibündel

Im Füßchen in die Peripherie.

.

Stabilisieren die Achse,

Halten zugleich sie beweglich

Durch peripheres Lösen und neues Verknüpfen

Der im Verbunde liegenden Mikrotubuli. –

.

Führen sie ungefährdet ihr Leben,

Denn zugespitzt drohende Dornen

Gewähren ausreichend Schutz.

.

Zweigeißlige Schwärmer[18] dienen der Radiolarien Vermehrung, Acantharien wie auch Polycystinien,

Soweit dies von wenigen Arten bislang bekannt;

Ob sie gleich wieder Gitter entwickeln, oder zuvor nach Partnern das Wasser durchkämmen,

Ist überwiegend ungewiss.

.

Zumindest manche können fürs Überdauern Cysten[19] bilden.

Ob immer Schwärmer ihnen entschlüpfen, ist gleichfalls nicht klar,

Auch mögliche sexuelle Vermehrung[20] bleibt zu bestimmen;

Ihre Kleinheit und Unkultivierbarkeit erschweren die Studien sehr.

.

Wie Acantharien, können auch Polycystinien Algen[21] beherbergen

In der hyalinen äußeren Schicht.

Gasbläschen und Öltröpfchen – so wird vermutet –

Spielen vielleicht eine Rolle beim Verändern des Auftriebs,

Den Abstand zum Meeresspiegel einzustellen;

Für jene Arten entscheidend, die sich Algen geschnappt. –

.

Warum wohl, so fragt sich mancher Betrachter am Lichtmikroskop,

Blieb der Zierrat so klein über mehr als sechshundert Millionen Jahre hinweg?

Sperrten sie selber sich in den Käfig[22],

Fanden deswegen zu innovativen, komplexeren,

Größeren Formen nie einen Weg?

Oder war es doch der Lebensraum,

Der nur kleinste der Wesen unsinkbar schweben ließ? –

Beeindruckt, ja dankbar, nimmt der Naturfreund

Erneut die Vielfalt des Schmucks in den Blick!

.

Fußnoten

[1] Gehäuse: Eine Schutzschicht aus klebrigem Material, belegt mit Mineralien oder unterschiedlichen Partikeln der Umwelt

[2] SiO2: Siliciumdioxid

[3] Strontiumsulfat: SrSO4

[4] Acantharia: Pseudoradiolarien (Radiolaria - Retaria – Rhizaria – Eukarya)

[5] Cytoplasma: Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[6] Endoplasma: Manche Organismen separieren ein organellenloses Ektoplasma vom restlichen Protoplasten; dieser Rest wird dann konsequenterweise Endoplasma und nicht Protoplasma genannt, liegt es doch innerhalb, zentral, des Ektoplasmas

[7] Hyalin, transparent: vollkommen durchsichtig

[8] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[9] Mucoproteine: Mit Glucanen versehene Proteine, mit weniger als 4% Anteil an Glucanen; mit mehr als 4 % werden sie Glycoproteine genannt

[10] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[11] Axopodien: Filopodien mit Mikrotubuliachsen, die von Sonnentierchen (Heliozoa) und Strahlentierchen (Radiolarien) gebildet werden. Sie dienen nicht der Fortbewegung, sondern vor allem dem Beutefang und der Vergrößerung der Oberfläche, um ein Absinken zu verlangsamen.

[12] Gehäuse

[13] Vesikel: Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[14] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[15] Hexagonal: sechseckig

[16] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmenden, kleineren Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[17] Hochsee: Offenes Meer außerhalb der Küstengewässer

[18] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[19] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[20] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[21] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende, grüne Thallophyten

[22] Gehäuse

Eingestellt am 27. September 2025

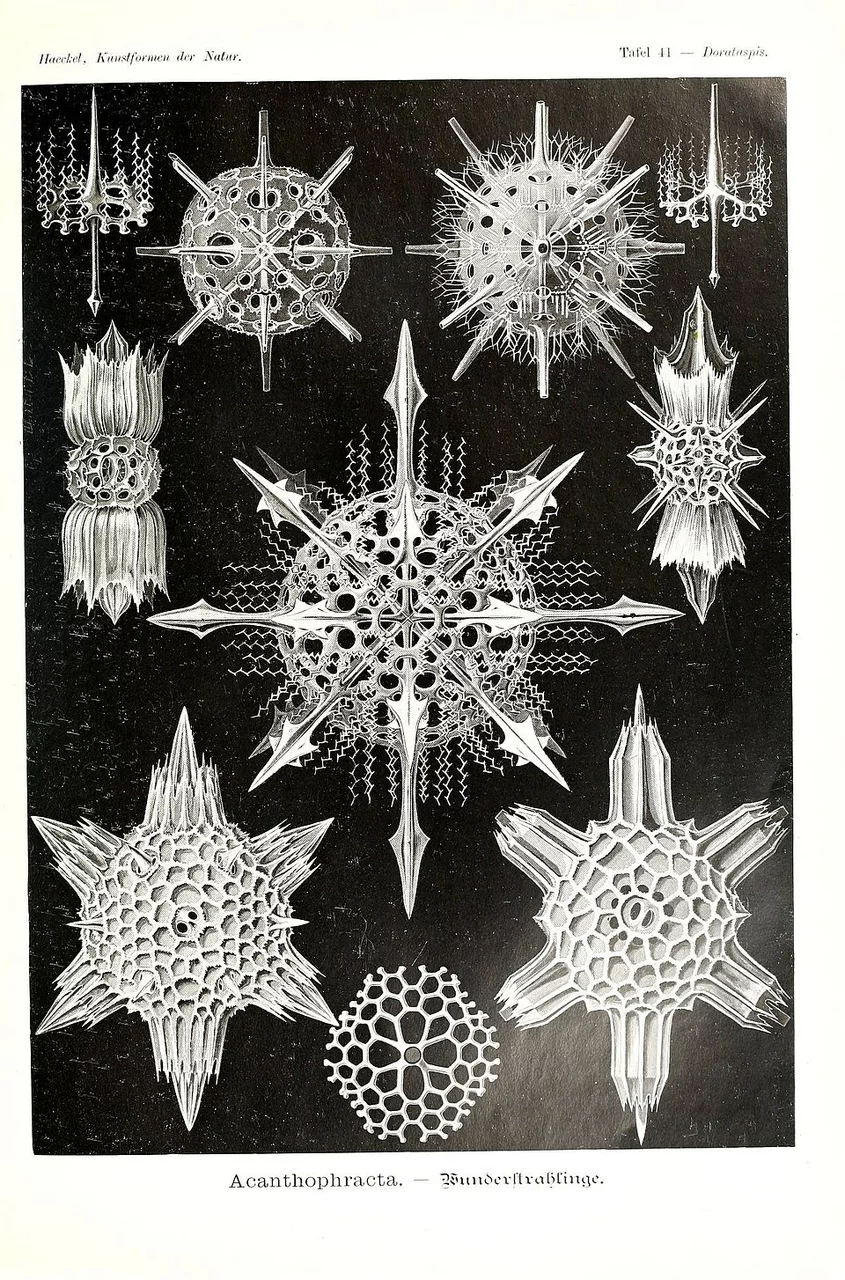

Radiolarien, Kunstformen der Natur

Fig. 1. Dorataspis typica (heute Dorataspidae sp.?): „Polaransicht der kugeligen Schale. In der Mitte der Figur ist der Polarporus sichtbar, umgeben von den Schildern der vier Polarstacheln, deren jeder einen Kragen mit zwei Aspinalporen trägt. In denselben beiden, sich kreuzförmig schneidenden Meridianebenen wie die Polarstacheln, liegen die vier Äquatorialstacheln, die am Rande der Figur (im Äquator der Schale) vortreten. In zwei anderen Meridianebenen, welche die ersteren unter Winkeln von 45 Grad diagonal schneiden, liegen die 8 Tropfenstacheln, vier nach vorn, vier nach hinten gerichtet. In jeder Naht, die zwei ineinanderstoßende Tafeln verbindet, liegt ein Koronalporus.“ [oben, Mitte links]

Fig. 2. Diporaspis nephropora (heute Pleuraspis sp.?): „Äquatorialansicht der kugeligen Schale. In der Mitte ist einer der der vier Äquatorialstacheln sichtbar, umgeben von zwei nierenförmigen Aspinalporen und sechs kleinen, runden Koronalporen. In der Horizontalebene treten rechts und links zwei Äquatorstacheln vor. Oben sieht man die vier Polarstacheln der nördlichen, unten die der südlichen Hemisphäre. Von den acht Tropenstacheln sind nur die vier vorderen, hell leuchtenden sichtbar. Die Oberfläche der Schale ist mit gabelförmigen Beistacheln bedeckt.“ [oben, Mitte rechts]

Fig. 3. Lychnaspis miranda (heute Dorataspidae sp.?): „Polaransicht der kugeligen Schale. In der Mitte ist der vierlappige Polarporus sichtbar, und in diesem das Zentrum der Kugel, in dem die 20 Radialstacheln zusammenstoßen. Von diesen sieht man 16: die vier äquatorialen und die vier vorderen polaren, zwischen diesen acht Tropenstacheln (diagonal, vier vordere und vier hintere). Zahlreiche, zickzackförmig gebogene Beistacheln laufen parallel den 20 Hauptstacheln, auf deren Gittertafeln sie sich erheben. Diese neue Art, im September 1899 in Ajaccio auf Corsica beobachtet, unterscheidet sich von den verwandten Arten der Gattung durch die vier starken kreuzständigen Flügel, die von dem pyramidalen Außenteil jedes Hauptstachels abgehen.“ [zentral]

Fig. 4. Lychnaspis polyancistra: „Ein einzelner von den zwanzig Hauptstacheln, welche die kugelige Gitterschale zusammensetzen. Die vier kreuzständigen Querfortsätze, die von der Mitte des Stachels abgehen, umschließen durch ihre Verbindung vier runde Aspinalporen und tragen auf den Enden ihrer Äste dünne, gezähnte Beistacheln.“ [oben, links]

Fig. 5. Echinaspis echinoides (heute Lychnaspis?): „Ein einzelner von den zwanzig Hauptstacheln, welche die kugelige Gitterschale zusammensetzen. Die vier kreuzständigen Querfortsätze, die von der Mitte des Stachels abgehen, tragen auf den Enden ihrer gabelteiligen Äste dünne, gezähnte Beistacheln.“ [oben, rechts]

Fig. 6. Diplocolpus costatatus (heute Diploconidae sp.?): „Die Schale dieser Gattung weicht am meisten von der ursprünglichen Stammform ab; von den 20 Radialstacheln, welche die einheitliche Gitterschale zusammensetzen (in der Mitte der Figur), sind 18 rudimentär; nur zwei gegenständige Stacheln (senkrecht) sind sehr stark entwickelt und von einem glockenförmigen Kragen mit gezahntem Rande umgeben.“ [Mitte links]

Fig. 7: Diploconus hexaphyllus: Die Schale dieser Gattung unterscheidet sich von der vorigen (Fig. 6) dadurch, dass die 18 rudimentären Randstacheln noch äußerlich vortreten. Die beiden großen, senkrecht stehenden Stacheln sind durch sechs radiale Flügel mit dem kegelförmigen Kragen verbunden, der ihre Basis umgibt.“ [Mitte, rechts]

Fig. 8: Icosapsis elegans: „Eine isolierte (Polar-)Platte, getrennt von dem Verbande der 20 Gitterplatten (ähnlich wie Fig. 3).“ [unten, Mitte]

Fig. 9: Hexaconus serratus: „Die linsenförmige Gitterschale ist aus 20 Radialstacheln zusammengesetzt, von denen 14 kleinere und wenig über die Außenfläche vortreten, 6 größere von starken, gezähnten Scheiden umgeben sind.“ [unten, links]

Fig. 10: Hexacolpus nivalis: „Die linsenförmige Gitterschale ist aus 20 Radialstacheln zusammengesetzt, von denen 14 kleinere gar nicht über die Außenfläche vortreten, sechs größere (am Linsenrande) von starken, gerippten Stachelscheiden umschlossen sind.“ [unten, rechts]

Autor: Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur (1904). Tafel 41 – Dorataspis, Acanthophracta.

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 27. September 2025

.

Endpunkt erreicht