Euryarchaeota

zum Glossar über:

Euryarchaeota, Hauptarchäoten

1 Kaum Gemeinsames

.

.

In Wasser, im Boden, an Pflanzen, bestreiten sie oft ihr anaerobes[12] Leben.

Die bekanntesten Hauptarchäoten entwickeln Methan[13],

Wie auch Methanentstehung andernorts auf Euryarchaeota beruht.

Die lange Bakterien zugeschrieb‘ne Methanogenese[17] kam immer schon von Archäen.

Damals aber war der Archaea Domäne noch nicht bekannt und Bakterien zu Prokaryoten[18] synonym.

.

Methan entwickeln Euryarchaeota auf recht unterschiedliche Weise, so wird deutlich,

Diese Fähigkeit entstand mehrfach, konvergent[19], in anaeroben Milieus:

Erzeugen Methan aus Kohlendioxid und Wasserstoff,

Leben dazu oft in Konsortien[25] mit Bacteria, die solche Substrate entwickeln,

Sichern sich somit nötige Quellen, bevor, was sie bräuchten, entflieht.

.

In großen pH-Bereichen leben Euryarchaeota:

In äußerst saurem Milieu von pH[26] 0 bis zu alkalischem pH 10.

.

Methanogene und halophile Euryarchaeota

Stabilisieren sich nach außen mit

Angriffsresistent deswegen die Zellen von außen.

Ob sie Gasvakuolen[34] von innen her beanspruchen

Und somit die Zellwand dem Druckabfang dient, ist unbekannt.

.

Sehr variabel gestalten sie Zellen:

Andere besitzen keinerlei Geißeln[37], sind rundlich oder

Bedeutend in Länge gezogen, auch spiralförmig treten sie auf.

Dafür verantwortlich ist ihre feste Zellwand,

Die sie formstabil macht.

.

Lebensbereichen von über einhundert Grad,

Mussten zwangsläufig Polymerasen herrschenden Temperaturen anpassen.

Molekularbiologen isolierten diese Enzyme, DNA

Damit zu vermehren in der weltweit angewandten, für

.

Fußnoten

[1] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

[2] Negatives Merkmal: Ein Merkmal, das eine Verwandtschaft, eine Art, etc.,nichtbesitzt

[3] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt

[4] Isoprenoide: Lipophile, zusammengesetzte Moleküle die sich von Isopren [CH2C(CH3)CHCH2] ableiten

[5] Cyclopentan: [–CH2CH2CH2CH2CH2–] zu einem Fünferring verbunden (zyklisiert)

[6] Cyclohexan: [–CH2CH2CH2CH2CH2CH2–] zu einem Sechserring verbunden (zyklisiert)

[7] Mesophil: Microorganismen, deren Wachstumsoptima zwischen 20 und 45oC liegen

[8] Thermophil: Sind Organismen, besonders Mikroorganismen, die höhere Temperaturen bevorzugen

[9] Phylum: Stamm, Abteilung

[10] Hyperthermophil: Mikroorganismen, deren Wachstumsoptima über 80 °C betragen, und die je nach Art bei bis zu 113 °C wachsen können.

[11] Psychrophil: Mikroorganismen, deren Wachstumsoptima unter 0o, bis zu –10oC liegen

[12] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen

[13] Methan: [CH4]: Kohlenstoffatom mit vier Wasserstoffatomen in Tetraederform, mit Kohlenstoff im Zentrum

[14] Pansen, Rumen: Hohlorgan der Wiederkäuer und der größte der drei Vormägen. Er ist eine große Gärkammer, die dem eigentlichen Drüsenmagen (Labmagen) vorgeschaltet ist.

[15] Wiederkäuer: Ruminantia (Cetruminantia – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla – Ungulata – Übrige Laurasiatheria –…)

[16] Termiten: Termitidae (Isoptera – Blattodea – Dictyoptera – Polyneoptera – Neoptera –…)

[17] Methanogenese: Bildungsweise von Methan

[18] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[19] Konvergent: Entwicklung von ähnlichen Merkmalen bei miteinander nicht verwandten Arten, die im Lauf der Evolution durch Anpassung an eine ähnliche Funktion und ähnliche Umweltbedingungen ausgebildet wurden.

[20] Formiat: Ameisensäure [H–COOH] in seiner ionischen Form [H–COO-+ H+]

[21] Acetat: Salz der Essigsäure, Essigsäureion: [CH3COO−+ H+]

[22] Methanol, Methylalkohol: (CH3OH)

[23] Methylamin: [CH3NH2]

[24] Dimethylsulfid: [CH3SCH3]

[25] Konsortium (Bakterien): Zusammenschluss von Mikroben zur besseren Verwertung von Nahrung; die einen nutzen, was andere in unmittelbarer Nähe produzieren

[26] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[27] Halophil: Sind Organismen, die hohe Salzkonzentrationen bevorzugen

[28] Lake, Salzlake: Wässrige (Koch)salzlösung

[29] Pumpenmoleküle: Transmembranproteine, die Ionen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren

[30] Fotoheterotrophie: Im Gegensatz zur Chemoheterotrophie bezieht die Fotoheterotrophie Energie nicht aus Mineralien oder aus organischen Substanzen, sondern entnimmt die Energie dem Licht. Heterotrophie bezeichnet die Notwendigkeit, für den Baustoffwechsel auf bereits energiereiche Kohlenstoffverbindungen zurückgreifen zu müssen. Ein eigenständiger Aufbau energiereicher Kohlenstoffverbindungen aus CO2ist nicht möglich)

[31] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[32] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[33] Pseudomurein: Archaea bilden in ihren Zellwänden kein Murein sondern Pseudomurein. Zwei Ketten aus N-Acetyl-Glucosamin und N-Acetyl-Talasaminuronsäure in regelmäßigem Wechsel verbinden die Aminosäuren Glutamin, Alanin und Lysin in geregelter Weise. N-Acetyl-Talasaminuronsäure kommt in Bacteria nicht vor.

[34] Gasvakuolen: Verschiedene Bacteria wie auch Archaea bilden im Cytoplasma liegende, gasgefüllte Vakuolen, die, Prokaryoten entsprechend, nicht von einer Membran umhüllt sind.

[35] Coccen (Bakterien): Rundliche bis ellipsoide Formen

[36] Flagellum, Geißel (Archäengeißel): Aus vielen globulären Proteinen zusammengesetzte, nichthohle Peitsche

[37] Geißel: Flagellum

[38 Pyrococcus (Euryarchaeota – Archaea)

[39] Thermococcus: (Euryarchaeota – Archaea)

[40] Forensik: Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden.

[41] PCR-Methode,PolymeraseChainReaction: die durch Taq-Polymerase vollzogene Vermehrung von Nucleinsäureabschnitten

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Euryarchaeota, Hauptarchäoten

2 Methanogen[1]

.

Tief versenkt am Meeresgrund

Lagern Herden von Archäen zwischen Matten der Bakterien,

Nehmen ihre Exkremente – Wasserstoff und CO2–

Als karge Nahrung gern zu sich.

.

Große Mengen Natrium[9] im Außen- kaum im Innenraum,

.

Nur wenig Energiegewinn entnehmen sie der Reaktion,

Doch hoch genug, um Kohlenstoff zu binden.

Gemächlichen Schritts Moleküle synthetisierend,

Bleibt als Abfall hochentzündliches Methan.[12]

.

In Seen perlt das CH4

In Ketten schnell den Höhen zu.

Ein Funke schon genügt,

Irren blaue Flämmchen tanzend durch die Nacht.

.

Bei hohem Druck und Eiseskälte

Fangen Wassermoleküle achtlos abgegebenes Methan,

Deponieren‘s tief im Meeresgrund

.

Versenkt, gespeichert, liegt es dort seit langen Zeiten,

Weil die Kälte es gefangen hält.

Erwärmt der Grund sich, was die Wissenschaft befürchtet,

Durch fossilen Brennstoffs CO2, den ungebremst der Mensch verbraucht

Und durch der Wiederkäuer[15] Rülpser, womit Methan sie von sich geben;

Zu viel davon, wie es heißt, hält der Mensch sie doch in hohem Maß.

Methan wird so, vom Meeresboden perlend, sich der Atmosphäre CO2rasch zugesellen und

Weiter noch behindern des Globus‘ Möglichkeit,

Das Übermaß an Wärme abzugeben:

So heize sich – der Wissenschaften Schluss – beständig mehr und mehr die Erde auf.

.

Permafrost[16], so ist gesichert,

Schließt Methan in Böden ein;

Wird dort ebenfalls entweichen,

Erwärmt der Boden sich an Land.

.

Methanogene finden auch in unsern Därmen ein Zuhause.

Das Gas verlässt den Darm mit einem Pfurz.

Dort leben eng sie mit Bakterien zusammen,

Nutzen, was sich noch verwenden lässt.

.

Fußnoten

[1] Methanogene: Methan bildende Organismen (Archäen)

[2] Enzymkomplexe: Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[3] Co-Enzym: Ein Molekül, das für die Funktion eines Enzyms unbedingt nötig ist. Dies ist oft das sog. Co-Enzym A. In anderen Fällen kann ein Co-Enzym ein Metall-Ion aber auch ein Vitamin sein

[4] Cofaktoren: Niedermolekulare Substanzen (kleinere Moleküle), die zum Ablauf einer biochemischen Reaktion (in der Zelle) beitragen

[5] Wolfram (74W): besitzt 74 Protonen; 104 – 114 Neutronen kommen noch hinzu (74W, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 74)

[6] Nickel (28Ni): besitzt 28 Protonen; 30 – 36 Neutronen kommen noch hinzu; (28Ni, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 28)

[7] Molybdän: (42Mo) besitzt 42 Protonen; 50 oder 52 – 56 Neutronen kommen noch hinzu; (42Mo, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 42)

[8] Eisen (26Fe) besitzt 26 Protonen; 30 Neutronen kommen noch hinzu; (26Fe, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 26); wird meist als Fe2+, kaum als Fe3+von Organismen aufgenommen

[9] Natrium (11Na), besitzt elf Protonen; 12 Neutronen kommen noch hinzu; (11Na, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 11); wird als Na+aufgenommen

[10] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[11] Protonenpotential: Vorliegen eines Protonengradienten, der damit ein elektrisches Potential aufbaute

[12] Methan: [CH4]: Kohlenstoffatom mit vier Wasserstoffatomen in Tetraederform, mit Kohlenstoff im Zentrum

[13] Kristallin: Festkörper, deren Bausteine (Atome, Ionen oder Moleküle) in regelmäßiger Struktur (zum Kristall) angeordnet sind; hier Methanhydrat

[14] Methanhydrat: Bildet eine kubische Kristallstruktur. Die sich wiederholende Einheit (Elementarzelle) besteht aus 46 Wassermolekülen und 8 Methanmolekülen.

[15] Wiederkäuer: Ruminantia (Cetruminantia – Übrige Cetruminantia – Cetartiodactyla – Ungulata – Übrige Laurasiatheria – …)

[16] Permafrostböden: Dauerhaft gefrorene Böden, die in polaren Regionen und Gebirgen auftreten. In Permafrostgebieten sind die Böden mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre permanent gefroren. Nur im Sommer tauen die Oberflächen der Dauerfrostböden ca. einen halben Meter tief auf. Im Permafrost sind riesige Mengen organischen Kohlenstoffs gespeichert.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Euryarchaeota, Hauptarchäoten

3 Versalzen

.

Abgetrennt von weiten Meeren

Liegt ein Graben hoch gefüllt.

Sonne brennt, entzieht ihm Wasser:

Kristalle zieren rot den Rand.

.

Bakterien, aktiv und lebensmunter,

Sterben langsam, geben, sich zersetzend, recycelbare Stoffe frei.

Salzgewohnt und lebensfroh, blühen rosenrot Archäen,

Nähren dankend sich davon.

.

Rhodoposin[1], ihr Schutzpigment,

Bewahrt vor mutagener Strahlung sie;

Konzentrierte Kochsalzlösung der Umgebung kompensiert

Osmotisch Kaliumchlorid[2] im Innenraum.

.

Wassermoleküle legen sich an saure Proteine;

Halten sie in Lösung um des Erbguts Doppelstrang

Durch des Kaliums Wasserbindungskraft,

Konzentriertes Kalium zum Schutz des Erbguts aber fern.

.

Zu große Mengen Kaliumchlorid behinderten der Chromosomen Neusynthese!

Hoher Anteil an GC[3],[4],[5] jedoch vermehrt der Helix Festigkeit,

Verlinken doch drei der Wasserstoffbrücken[6] diese beiden,

.

Schwebend halten luftgefüllte Vakuolen,

Eingehüllt von Protein,

Lichtnah diese Halophilen[9];

Wählten geißelschwingend diesen Ort.

.

Der Lichtkollektor Retinal[10] des Rhodopsins

Entfernt Protonen[11] aus der Zelle.

Im Gegenzug bewegt Halorhodopsin[12] Chlorid nach innen,

Erhöhen so den Ladungsgradienten für Gewinn von ATP[13].

.

Sensorhodopsin[14] in zwei verschied‘nen Formen,

Regelt der Archaengeißeln Schlag:

Rotlicht lässt die Zellen zu sich schwimmen,

Bringt sie bestem Licht für lichtgetrieb’ne Pumpen nah,

Blaues, auch UV-Licht, treibt sie fort,

Kehrt, Erbgutschäden so verhindernd, der Motoren[15] Richtung einfach um.

.

Auf diese Weise ausgestattet, leben die Archäen

In der konzentrierten Salzumgebung überraschend gut;

Tummeln sich im Toten Meer von des Jordans Mündung

Bis zur küstennahen, von Halophilen rosenrot gefärbten Sole[16].

.

Töten, Antibiotika[17] verwendend, halophile, konkurrierende Bakterien,

Solang für sie erträglich noch der Salzgehalt:

Frei gewordene Substanzen nutzen Hal‘archaea[18]

Für den eignen Zellbetrieb.

.

Verdunstung konzentriert der Lake[19] Lösung,

Bietet Hal‘archaea[20], in Unterzahl zunächst, die Möglichkeit,

Konkurrenz zu dominieren in den ständig sich ändernden Lebensräumen

Sobald Salzkonzentrationen für sie optimal.

.

Immer höher werdende Ionenkonzentration in des Lebensraums Lösung

Fordern auch Haloarchaea schließlich heraus:

Werden doch gleichfalls schädliche Ionen darin angereichert.

Werden aber, falls in die Zelle gelangt, durch Ionenpumpen laufend nach außen gebracht. –

.

Nicht nur Salzseen bevölkern Halophile,

So nischten[23] viele Arten bei pH sieben sich,

Andere bei neun bis zehn erfolgreich sich ein.

.

Fußnoten

[1] Rhodopsin: Rhodopsin besteht aus einem Proteinanteil und dem kovalent gebundenen Chromophor 11-cis-Retinal. Eines der Sehpigmente von Wirbeltier- und Insektenaugen und auch von Photorezeptoren einiger anderer Wirbellosen. Rhodopsine kommen auch in Bakterien, Archäen, einigen einzelligen Algen und sogar in wenigen Viren vor.

[2] Kaliumchlorid: KCl

[3] GC, GC-Verhältnis: Die Häufigkeit von G (Guanin) und C (Cytosin) im Vergleich zu A (Adenin) und T (Thymin) ist ein Charakteristikum verschiedener Organismen

[4] Guanin: eine bizyklische, eine Purin-Base; abgekürzt G

[5] Cytosin: eine monozyklische, eine Pyrimidin-Base; abgekürzt C

[6] Wasserstoffbrückenbindung: Intermolekulare Anziehungskraft zwischen einem gebundenen Wasserstoffatom und einem freien Elektronenpaar eines Atoms, das sich an einem nahegelegenen Molekül befindet.

[7] Thymin: eine monozyklische, eine Pyrimidin-Base, abgekürzt T

[8] Adenin: eine bizyklische, eine Purin-Base; abgekürzt A

[9] Halophil: Sind Organismen, die hohe Salzkonzentrationen bevorzugen

[10] Retinal (11-cis-Retinal): Chromophor des Rhodopsins; wird aus Vitamin A gebildet

[11] Proton, H+: abdissoziiertes Wasserstoffion

[12] Halorhodopsin: Ein dem Bakteriorhodopsin strukturell und funktionell sehr ähnliches integrales Membranprotein der Purpurmembran halophiler Archäen.

[13] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[14] Sensorhodopsin: Ein Membranprotein von Archäen, verantwortlich, Signal für Phototaxis zu geben.

[15] Motoren (bakterielle Motoren): In der Lipiddoppelmembran verankerte etagierte Proteine, die rotierend ein Flagellum als Fortbewegungsorgan antreiben

[16] Sole: Wasser unterschiedlichen Salzgehalts

[17] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

[18] Hal’archaea: Haloarchaea

[19] Lake, Salzlake: Wässrige (Koch)salzlösung

[20] Haloarchaea: Klasse der Euryarchaeota

[21] Sodaseen, Natronseen: Abflusslose Binnengewässer niederschlagsarmer Regionen mit ungewöhnlich hohen pH-Werten und gleichzeitig hohen Anteilen gelöster Mineralien. Den Schwerpunkt bilden dabei Natriumverbindungen

[22] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[23] Einnischen: Ein Organismus, der sich allmählich in einer neuen ökologischen Nische ausbreitet

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

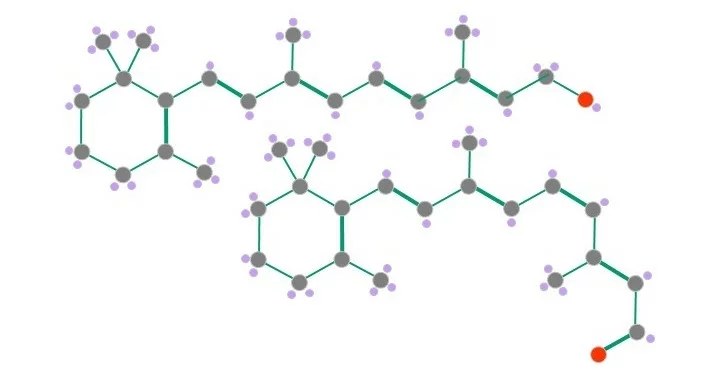

11-cis-Retinal (unten) und Vitamin A (oben); (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Endpunkt erreicht