Cryptophyta

zum Glossar über:

Cryptophyta, Schlundgeißler

1 Mastigia (HP,TP)

.

Mit dichten Wimpern leicht fächelnd,

Durchwedelt Mastigia[1], Geißeln voran,

Dichte Getümmel schwebender Algen,

Schleppt das glatte Flagellum[2] als steuerndes Ruder hintan.

.

Sieht verwundert die Vielfalt an Farben, Formen und Größen,

Hält Rast am rotfarbenen Stein

Und nimmt – in die Mundgrube[3] wirbelnd –

Eine der rötlichen Kokken[4] zu sich.

.

Wie vormals das α-Proteobacterium[5],[6]

So domestiziert Mastigia den aufgenommenen Rhodobionten[7],

Entkleidet ihn aller schirmenden Hüllen, nur sein Plasmalemma[8] blieb ihm erhalten,

Integriert ihn als lichtbetriebenes Minikraftwerk[9].

.

Nicht an Prokaryoten[10] vergriff sich Mastigia,

.

Mastigia änderte freilich schon lang ihren Namen.

Noch heute erinnert so Manches an den einstmals entführten Rotalgenahnen:

Der Kern schrumpfte beträchtlich zum beinahe nutzlosen Nucleomorph[18]

So ziert den Flagellaten nun ein sekundärer Chloroplast[21],

Ein Chloroplast eines Eukaryoten der ihm erhalten blieb.

.

Fußnoten

[1] Mastigia: Hyphothetischer Vorfahre der Cryptophyta

[2] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Mundgrube: Grube am Vorderende eines Flagellaten, an deren Basis die Geißen entspringen

[4] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[5] Alpha-Proteobacteria (Gramnegative – Bacteria)

[6] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[7] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[8 Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[9] Chloroplasten, primäre: Durch Endosymbiose entstandene Organelle. Ihre Herkunft von Blaualgen ist durch mehrere Merkmale gesichert. Die innere Membran hat bakteriellen Charakter, die äußere ähnelt Membranen der Eukaryoten; ringförmgie DNA in Chloroplasten, weist ebenfalls auf bakteriellen Ursprung hin, wie auch enthaltene 70S-Ribosomen. Phycobilisomen bei Glaucophyta und Rhodophyta, wie sie bei Cyanobakterien auftreten, sind ebenfalls Hinweis auf der Chloroplasten endosymbiontische Herkunft.

[10] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[11] Eukaryo(n)t: Organismus mit echtem cisternenumgrenztem Zellkern

[12] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[13] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[14] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[15] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[16] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[17] Endosymbiotisch (Endosymbiose): Organismen dringen in anderer Lebewesen Zellen zu beiderseitigem Vorteil ein

[18] Nucleomorph: Stark reduzierter Zellkern in den Plastiden, in Cryptophyta, Haptophyta und Chlorarachniophyceae

[19] Phycocyanin und Phycoerythrin: In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot. In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot

[20] Thylakoide: Membraneinstülpungen der Cyanobakterien, die damit ihre innere Oberfläche vergrößern; solche Einstülpungen der inneren Chloroplastenmembran finden sich in unterschiedlicher Anordnung auch in Chloroplasten. Hier findet die Lichtreaktion der Fotosynthese statt und die Produktion von ATP.

[21] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

Eingestellt am 14 Juni 2025

.

Cryptophyta, Schlundgeißler

2 Schlundgeißler

.

Nicht spurlos verrannen Äonen[1]!

Zur Schräge verzog sich der Mund[4],

Verkürzte den Mundsack zum Ursprung der Geißeln[5] hin:

So bildete sich ein tiefenger Schlund.

Subterminal setzen, an erweitertern Stelle darin, die Geißeln sich an.

Zwei verlassen den Mundraum,

Treiben, mit Wimpern besetzt, den Cryptophyten voran.

Zwei gegenüberstehende Reihen Mastigonemen[6] trägt die längere,

Der kürzeren genügt aber eine davon.

.

Biegsam, elastisch zwängt sich das rudernde Unterseeboot

Hindurch zwischen engstehenden Fäden von Algen[7],

Reibt sich aber die Pelle[8] nicht wund, denn dicht gepflastert

Liegen proteinhaltige[9] Schuppen; halten Stand jeglichem Druck.

Auch den Geißelschaft[10], mit des Plasmalemmas Verlängerung bedeckt,

Übersäen die Schüppchen[11].

In ER-Cisternen, auch in Cisternen der Hülle des Kerns

Sind sie geformt, werden wohl mit Vesikeln zur Peripherie transportiert.

.

Aus Ritzen dazwischen lugen winzige Hügel,

Katapultieren – wohl nach chemischem Reiz –

In Golgi-Cisternen[12] zylindrisch zusammengerollte Bänder hervor.

– Doch Wozu nur? – Ist auch noch heute kaum bekannt.

.

Vielleicht helfen sie, kleinere Feinde zu schrecken.

Im Mundraum – größer und dichter gelegen –

Ließe ihre Präsenz auf Beutefang schließen,

Falls Verdauungsenzyme, den Bändern verhaftet,

Dicht die Beute umwickeln.

Der Rückstoß beim Schießen drückt den

Flagellaten auch etwas weg von der Gefahr.

Ejectosomen[13], nach ihrem Ausschleudern treffend benannt,

Sind nicht so selten in ihrer Sippe[14].

Auch den Plättchen zu der Pellicula Schutz, werden öfter noch wir begegnen.

.

Ein weiteres bleibt in Zukunft zu klären:

Durch Rotalgenfänge gewonnen, trifft bestimmt nicht die Realität!

Denn diese verlassen sich nur auf Chlorophyll a[17].

.

Doch wer Chloropyll a und Chlorophyll c der Form 2 vergleicht,

Der weiß, zwei Schritte nur waren nötig, schon wird a zu c2:

Von einem Teil der Chlorophyll a Moleküle entfiel der Phytolschwanz

.

Ihre Kernteilung verläuft abweichend

Von den vielen Weisen, die bis heute bekannt:

Als undifferenzierte Masse sammeln Chromosomen[22]

In der Metaphase[23] sich an,

Nachdem sich die Kernhülle aufgelöst;

Und Chromosomen werden nur durch des Plasmalemmas irisblendenartiges Einschnüren getrennt.

.

Als Algen rechnen Botaniker diese lang Verborg’nen den

Cryptophyten zu;

Zoologen hingegen als einzellige Tiere

Dem Stamm der protozoiden[27 ]Cryptomonaden.

.

Fußnoten

[1] Äonen: Umfassen immer mehrere hundert Millionen bis weit über eine Milliarde Jahre

[2] Mastigia: Hyphothetischer Vorfahre der Cryptophyta

[3] Bilateralsymmetrisch: Spiegelbildsymmetrisch

[4 ]Mundgrube: Grube am Vorderende eines Flagellaten, an deren Basis die Geißen entspringen

[5] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[6] Mastigonemen: Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis, einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht, die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen

[7] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[8] Pellicula: Zellrinde, die kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[9] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[10] Geißelschaft: Tragen Geißeln Mastigonemen, wird, um ihren Träger zu benennen, von Geißelschaft gesprochen

[11] Das Plasmalemma der Zelle setzt sich in der Begrenzung des Geißelschafts fort

[12] Golgivesikel, Golgicisternen: Vesikel des Golgiapparates, eines Zellorganells, bestehend aus ausgedehnten, meist gestapelten Cisternen, in denen vom ER hergestellte Proteine sortiert und modifiziert werden; schnürt kleine Vesikel ab, die Zellprodukte sammeln, die für andere Zellorganellen bestimmt sind

[13] Ejectosom: Struktur, die aus einem zylinderartig aufgerollten Band besteht, das ausgestoßen wird und sich entrollen kann; mitunter Trichocyste genannt

[14] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Ansammlung nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[15] Chlorophyll c: Unterscheidet sich von Chlorophyllen a und b grundsätzlich nur durch das Fehlen des Phytolrestes, der Chlorophyll a und b charakterisiert.

[16] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; Besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[17] Chlorophyll a: „Blattgrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3]. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem. Innerhalb der Bacteria besitzen nur die Cyanobacteria (Blaualgen) den Chlorophylltyp a

[18] Ethyl-Gruppe: [–CH2CH3].

[19] Ethen-Gruppe: [–CHCH2]

[20] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Rotalgen und Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[21] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta, Bacillariophyceae und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen.

[22] Chromosomen (Eukarya): Das Chromatin, die Chromosomensubstanz, wird durch eine Hierarchie von Ordnungsprinzipien in verschiedenen Stufen immer stärker kondensiert: um flache, rundliche Nucleosomen, entstanden aus vier verschiedenen, je zweifach vorhandenen, basischen, daher kationisch wirkenden Histonen, wickelt sich die saure, damit anionisch gestimmte DNA-Helix; sie wird somit durch Anziehung daran stabilisiert. Solche Nucleosomen mit etwa zweifachem DNA-Umlauf reihen sich hintereinander, verbunden über freie DNA; liegen in dichter Folge und werden als platzsparender Strang seitenwechselnd in Doppelreihe zusammengefasst; solche Doppelreihen, dann zu Schlaufen gelegt, werden zusammengehalten von anderen speziellen Proteinen, den Condensinen; diese Schlaufen legen sich wieder zu schraubigen Strukturen, die dann zu mehreren im Chromosom zusammen einen definierten Abschnitt bilden. Solche Abschnitte liegen im Chromosom aneinander, hängen über DNA zusammen und bilden Abschnitt für Abschnitt das Chromosom. Solche Abschnitte lassen sich durch Färbung im Lichtmikroskop des Öfteren nachweisen. Im Arbeitskern und beim Transkribieren werden diese Hierarchien gelöst, so dass Transkriptasen in der Lage sind, daran als Matrize mRNA zu synthetisieren. (Nach Lüttge et al. 2010)

[23] Metaphase (Kernteilung, Mitose): In der Metaphase werden die stark kondensierten Metaphase-Chromosomen durch die Mikrotubuli als Spindelfasern zwischen den (Spindel)polen in der Äquatorialebene ausgerichtet. Die Metaphase ist abgeschlossen, wenn alle Chromosomen in dieser Metaphase-Platte angekommen, aufgereiht und ihre Kinetochoren von beiden Polen her mit Mikrotubuli verbunden sind.

[24] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[25] ER (Abkürzung fürEndoplasmatischesRetikulum): Intrazelluläres Cisternensystem aller eukaryotischen Zellen. Es besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden und mit der Kernhülle in Verbindung stehen

[26] Kernpole: Gegenüberliegende Stellen des Zellkerns, an denen sich die Chromosomen nach ihrer Teilung versammeln

[27] Protozoen: Einzellige, eigenbewegliche Lebewesen, die keine Chloroplasten besitzen und nicht zu Fungi gehören; im weitesten Sinne werden alle einzelligen, eigenbeweglichen Organismen zu Protozoen gerechnet und umfassen damit organismenreichübergreifend, verwandtschaftlich nicht näher verwandte Lebewesen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

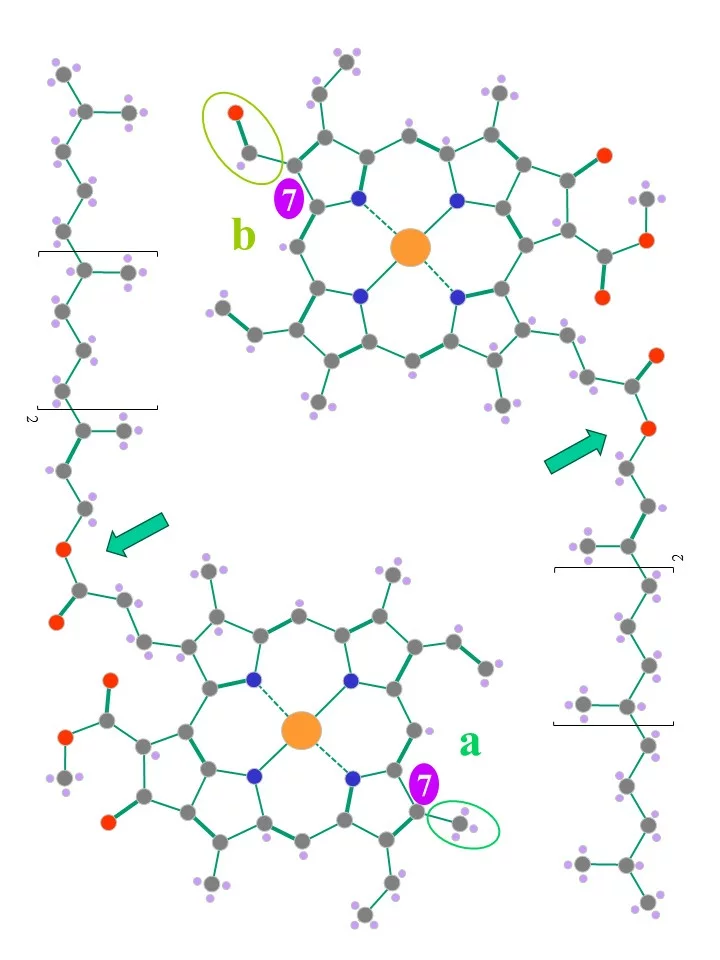

Vergleich von Chlorophyll a und b

Beide Chlorophylle sind mit einem Phytolrest verknüpft (grüne Pfeile), der Chlorophyll c fehlt. An Kohlenstoff C7 besitzt Chlorophyll a eine Methlygruppe [–CH3], Chlorophyll b an dieser Stelle eine Aldehydgruppe [–CHO]

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; ocker: Magnesium; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung; strichlierte Linie: Elektronen-Brückenbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Vergleich von Chlorophyll C1, C2, C3

Chlorophyll c fehlt ein Phytolrest (grüne Pfeile), der in Chlorophyll a und b vorhanden ist.

Position und Art der Seitengruppen zeigt folgende Tabelle

|

|

Am Kohlenstoff 7 |

Am Kohlenstoff 8 |

|

Chlorophyll C1 |

–CH3 |

–CH2CH3 |

|

Chlorophyll C2 |

–CH3 |

–CHCH2 |

|

Chlorophyll C3 |

–COOCH3 |

–CHCH2 |

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; ocker: Magnesium; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung; strichlierte Linie: Elektronen-Brückenbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht