Rhizobiaceae

zum Glossar über:

Rhizobiaceae, Agrobakterien

1 Dreist (AP)

.

Tumefaciens[3], der Bösewicht, hütet hinterlistig gar zwei.

Nimmt jedoch keine Notiz von Rhizobiums Symbio-Plasmid,

Hat mit dem seinen völlig genug.

.

Geduldig wartet er auf anderer Pech,

Auf eine Pflanze, die bodennah Verletzungen spürt,

Phenolisch[4] sofort ihre Wunden kuriert.

Dort zieht es Tumefaciens im Augenblick hin.

.

Setzt sich dem Wurzelhals[5] an, heftet sich fest,

Jagd sein Plasmid in die offene Stelle

Und wartet beharrlich auf ein Signal,

Dass in der Fremde sein Bote schon wirkt.

.

Phenolische Moleküle[6] aktivieren in

Schritt-für-Schritt-Kaskaden

Enzyme[9] schneiden dem Ring,

Beidseitig mit Befehlssequenzen flankiert,

Ein kleines Stück aus.

.

Im Kern angekommen, brechen Enzyme einen der chromosomalen Fäden entzwei,

Inserieren des Plasmids mitgebrachte Portion,

Verbinden die kurz geöffneten Stellen,

Überlassen dann alles des Zellkernes Aktivität.

.

Die nächste Ableserunde des Opfers Chromosomen

Fegt auch über die eingefügten Fremdsequenzen hinweg,

Setzt Hormonsynthesen[10] für ungeregelte Teilung in Gang,

.

Ungeduldig wartet Agrobacterium lang schon

Auf servierte Opine als

Stickstoffergänzte Zuckergerüste und Säuren

Für Grundernährung, Vermehrung und Teilung.

.

Seinem Namen macht Tumefaciens alle Ehre.

Es vertuscht die wahre Absicht,

Schickt nur sein Plasmid ins Gefecht,

Programmiert zum eigenen Vorteil sein Opfer listenreich um.

.

Mehr soll es von dem produzieren,

Was es zum unbesorgten Leben sich wünscht:

Ein Tumor wächst heran

Aus Tausenden ständig arbeitenden Zellen,

Der Agrobacterium völlig umhüllt

Und jeglichen Wunsch des Fremdlings erfüllt.

.

Kaum merklich zwar,

Zieht Agrobacterium doch Wichtiges ab,

Verunstaltet gehörig sein Opfer,

Doch ihm ist dies natürlich völlig egal.

.

Fußnoten

[1] Rhizobium: Rhizobium-Arten (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria) bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von hauptsächlich Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)

[2] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[3] Agrobacterium tumifaciens, Tumorbildendes Bodenbakterium: Agrobakterien-Arten (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria) sind Bodenbakterien und besitzen von Natur aus die Fähigkeit, Teile ihres Genoms auf Pflanzenzellen zu übertragen; sie können mancherlei Pflanzen besiedeln.

[4] Phenolische Verbindungen: Moleküle aus einem aromatischen Ring (Ring aus sechs Kohlenstoffatomen, mit konjugierten Doppelbindungen, d.h. abwechselnde Doppel- und Einfachbindungen knüpfen die Kohlenstoffatome aneinander) und daran hängenden Seitengruppen; wovon zumindest eine davon eine [–OH]-Gruppe oder eine modifizierte, z. B. [–OCH3]-Gruppe, ist.

[5] Wurzelhals: Übergangsstelle zwischen Stengel oder auch Stamm und Hauptwurzel

[6] Phenolische Verbindungen

[7] Transkription: Umschreiben der DNA in RNA (Abbildung unter „Grundlegendes, 7 Die Zelle lebt“)

[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[10] Hormone: Signal- und Botenmoleküle, die der Regulation der verschiedenen Funktionen in Körpern mehrzelliger Organismen dienen; niedermolekulare Verbindungen, gelegentlich Peptide, übernehmen diese Funktion; wirken in sehr geringen Konzentrationen

[11] α-Ketoglutarat: Eine Kohlenstoffkette aus 5 C-Atomen, deren letzte je eine Säurefunktion ist; an einem der zweiten C steht ein doppelbindiger Sauerstoff (bildet zusammen mit dem C eine Ketogruppe) [COOH(CH2)2COCOOH]; stellt damit eine sog. Dicarbonsäure dar; das α bezieht sich auf die zur Säurefunktion benachbarte Stellung der Ketogruppe

[12] Pyruvat, Brenztraubensäureion: [CH3COCOO−+ H+]; durch sog. Glycolyse aus Glucose gewonnen, verliert unter ATP-Gewinn ein CO2, übrig bleibt ein Acetyl (=Essigsäurerest) mit zwei Kohlenstoffatomen und Formiat, das anschließend ohne Energiegewinn in CO2und H2zerfällt. Das Acetyl könnte aber auch von anderen Organismen alternativ unter weiterem Energiegewinn zu Wasser und CO2abgebaut werden; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[13] Arginin: Aminosäure

[14] Opine: Dicarbonsäuen, die durch Kondensation (Wasserabspaltung) von zwei α-Ketosäuren an eine Aminosäure entstehen

Eingestellt am 6. April 2024

.

Agrobacterium tumefaciens an Wurzeln von Carya illinoensis

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agrobacteriumgall.jpg#file. This image is Image Number 1436062 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by The Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service.

From Wikimedia Commons, the free media repository. CC-BY-SA-3.0;https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Agrobakterien

2 Selbst zum Opfer geworden

.

Sein Plasmid[1] wird ihm zur Schwäche,

Wenn, im Labor der Zelle entnommen,

Forscher Flankensequenzen

Enzymatisch[2] durchtrennen,

Das Segment für Tumorgene und Opin[3]

Nach eigenen Wünschen ersetzen.

.

Vergeblich wartet Agrobacterium[4]

Nun auf Opin und nichtlimitierte Vermehrung des Wirtes Zellen,

Denn das Plasmid, mit fremden Genen versetzt,

Ist ihm längstens, ohne Botschaft zu senden, entschlüpft.

.

Automatisch erfolgen, eingraviert in den Ring des Plasmids,

Befehle und befehlserfüllende Schritte

In unvertrauter, fremder Umgebung, bis in des vermeintlichen Opfers Kern,

Hin zum erwählten, trojanischen Ort.

.

Durch Menschenhand manipuliert,

Schleust der Vektor[5] ein neues Gen in die Zellen

Der Mais-Gewebekultur, um Herbizidresistenz[6] auszulösen,

Wenn Sprühwägen über genveränderte Maisfelder zieh‘n.

.

Auch Pathogenresistenz[7] transportieren Plasmide ins fremde Genom,

Schützen so Empfänger vor Schadinsekten und Viren:

Ein Toxin, codiert von Bacillus thuringiensis[8],

Von Tumefaciens übertragen, tötet Insektenlarven im Mais.

.

Gen-Biotechnik, von Agrobacterium vor Millionen von Jahren erfunden,

Entlehnte, entdeckte, die Menschheit für sich,

Vor Ernteverlusten zu schützen

.

Ortsbegrenzt nur setzt Agrobacterium Transfertechnik ein,

Sichert damit, taktisch klug den Wirt programmierend, sein Leben.

Bescheidet sich dennoch, bedrängt Blüten und Samen nicht,

Verzichtet auf vertikalen Transport[12] von Generation zu Generation,

Kehrt vielmehr zurück in heimische Böden,

Wartet geduldig auf eine nächste günstige Situation.

.

Der Mensch jedoch kennt diese Grenzen nicht;

Verändert mit Agrobacteriums Hilfe jede Zelle, jeglichen Keim.

Modifiziert nach eignem Gutdünken Samen und Frucht,

.

Erstrebt ein dauerhaftes neues Design,

Will keine verwässernde Rekombination.

Doch die Natur hält sich oft an solche Vorstellungen nicht,

Durchmischt in Freiheit

Mit unveränderten Partnern komplett sein Genom. –

.

Triebfeder bakterieller Evolution

Ist und war schon immer Gentransfer

Zwischen zufälligen, auch artverschiedenen Nachbarn.

Wann bekommt Agrobacterium das neu designte Plasmid

Aus der Natur verändert zurück,

Bedient pathogene Bakterien damit

Zur Verbreitung über andere Arten der Vegetation,

Zum Nachteil für alle, was einmal Menschen als Vorteil galt?

.

Fußnoten

[1] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[2] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[3] Opine: Dicarbonsäuren, die durch Kondensation (Wasserabspaltung) von zwei α-Ketosäuren an eine Aminosäure entstehen

[4] Agrobacterium tumefacens: Tumorbildendes Bodenbakterium (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)

[5] Vektor: Überträger

[6] Herbizid: Pflanzenwachstum verhindernde Substanz

[7] Pathogen: Eine Krankheit hervorrufender Organismus; Begriff meist verwendet für Viren, Bakterien und Pilze; bei größeren Organismen spricht man eher von Parasiten

[8] Bacillus thuringiensis: Thüringischer Bazillus (Firmicutes – Grampositive – Bacteria); besiedelt und tötet verschiedene Insektenlarven, z. B. Raupen des Buchsbaumzünslers (Crambidae – Pyraloidea – Ditrysia s.s. – Ditrysia s.l. – Glossata – …)

[9] Kartoffel: Solanum tuberosum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)

[10] Soja: Glycine max (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosane - …)

[11] Mais: Zea mays (Panicoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales – …)

[12] Vertikaler Transport: Ein in Samen oder Früchte gelangtes Pathogen wird damit weiterverbreitet, somit von Generation zu Generation; dies macht dem Pathogen eine Neuinfektion der Pflanze unnötig

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien

3 Intim (TP)

.

Ein Wurzelhaar[1] krümmt sich, rollt fast zur Schnecke sich ein,

Drückt die Berührte fest an die Wand,

Nicht zu verlieren, was kostbar sie fand:

Lässt sie gewähren, bohrt sich in die Zelle hinein.

.

Löst einen winzigkleinen Kanal nur,

Gerade groß genug, durch den Tunnel zu schlüpfen,

Wohlbehalten am anderen Ende

Hochwillkommen zu sein.

.

In einem Beutel, geformt von der Außenmembran[2],

Findet sie Ruhe,

Teilt sich, von ihrer Zelle ernährt,

Sammelt Kraft im Verbunde für Exploration[3].

.

Treibt dünnste, sie engumschließende Schläuche

Für Nachkommen, die, geordnet in Reih und Glied,

Umgeben von der Herberge Wandmaterial[4],

Nach außen, weg von des Wirtes Membran.

.

Ein langgezogenes, verzweigtes Fadencoenobium[5]

Durchzieht die äußeren Zellen der Wurzel und,

Von Zelle zu Zelle sich drängend,

Besiedelt bis nahe des Wurzelzentralzylinders es weite Partien.

.

Rhizobium[6]

Heißt das kecke Bakterium.

Mit Wurzels Hilfe hat es noch einiges vor:

Verjüngt subepidermales Gewebe[7],

Bringt es zum immerwährenden Teilen:

Knöllchen treibt so die Wurzel hervor.

.

Runde und längliche Knöllchen formen die Pflanzen:

Kugelgestalten mit endlichem Streben,

Auch fingerartige, von langanhaltender Aktivität,

Je nach Gattung besiedelter Pflanzen.

.

Ein Leitbündelnetz[8],

Aus Spangen geformt,

Knüpft die Sphäre ans ganze System.

Doch der langfingrigen Knöllchen Versorgungssysteme,

Wachsen und differenzieren,

Sich meristematisch immer wieder ergänzend, sich immerfort.

.

Rhizobium und die Schwestergattung[9] wählen bewusst,

Mit welchen Gründen auch immer,

Nur Wurzeln bestimmter Verwandtschaften aus:

Hülsenfrüchtler[10] in und aus aller Welt.

.

Fußnoten

[1] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle), mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[2] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien kein gebräuchlicher Begriff.

[3] Exploration: Erkundung der Umgebung, um geeignete Stellen für Besiedlung und Gewinnung von Nahrung zu finden

[4] Pflanzenzellwand

[5] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

[6] Rhizobium: Rhizobium-Arten bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales - ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)

[7] Subepidermales Gewebe: Zellgewebe, das sich unmittelbar unter der Epidermis, bzw. Rhizodermis, befindet

[8] Leitbündelnetz: Leitbündel, Leitbahnen von Pflanzen für Wasser (Xylem) und Zucker (Phloem) in Achsen, Blättern und Wurzeln, umgeben peripher die von Rhizobium hervorgerufenen Knöllchen

[9] Bradyrhizobium mit der einzigen Art B. japonicum, Japanisches Wurzelknöllchenbakterium

[10] Hülsenfrüchtler: Fabaceae (Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobium-Knöllchen an Vicia sepium

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Vicia_sepium10_ies.jpg, via Wikimedia Commons.

Autor: Frank Vincentz

Lizenz: CC-BY-SA-3.0;https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Eingestellt am 6. April 2024

.

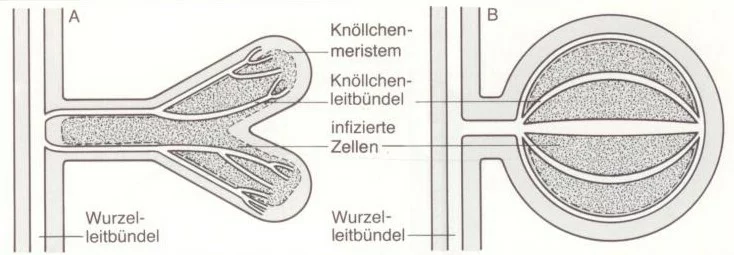

Schematischer Bau von A: zylindrischen (nichtdeterminierten) und B: sphärischen (determinierten) Knöllchen mit der Anordnung der Leitbündel und der infizierten Bereiche.

Aus Werner D (1987) Pflanzliche und mikrobielle Symbiosen, Thieme: Abb. 3.39, S. 73 (© Thieme), mit Genehmigung.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien

4 Sinn (TP)

.

Bakterien entschlüpfen dem offenen Ende des Schlauchs,

Entkommen der Pflanze abschirmender Wache.

Macht nichts: Denn in Vakuolen[1] verpackt,

Greift sie den Eindringling an.

.

Ihre Stäbchenform büßen sie ein.

Größer und rundlich nun,

Seh‘n sie kaum mehr Rhizobium ähnlich,

Fristen als Bakterioide[2] ihr ständig bedrohtes Leben.

.

Zunächst noch geduldet, was bleibt der Wurzel auch über,

Hält sie dennoch sich schadlos an der Bakterioiden Raub

Des köstlichen Zuckers

Aus besetzten und aus benachbarten Zellen.

.

Reduzierte Stickstoffmoleküle entführt sie den Dreisten,

Rettet Xanthin[5] in Nachbargefilde,

.

Als hochrentabel erweist sich für beide der unfreiwillige Tausch.

Nur geringfügig verliert die Pflanze

Zuckerreserven an den bedürftigen Partner,

Denn sie erneuert beständig den Vorrat mit Hilfe des Lichts.

.

Rhizobium freilich,

Sah für Stickstofffixierung im sauerstoffreichen Milieu

Ein schier unlösbares Problem;

Hemmte doch oxidativer Stress der Nitrogenase[8] Funktion.

.

Des Sauerstoffs Mobilität zu beschränken,

Ihn zugleich in nötigem Maß bedürftigen Stellen zu bringen,

Forderte schon Rhizobiums Vorfahren heraus.

Doch erst in pflanzlichen Zellen erwies sich die Frage als hochrelevant.

.

Moleküle, ähnlich dem Chlorophyll[9],

Ohne Phytol[10] als Ankerstruktur brachten die Lösung:

Im Pyrrholringquartett[11]

Anstelle Magnesiums ein Eisenatom[12],

Binden der Umgebung entzogenen Sauerstoff,

Transportieren ihn auf cytoplasmatischen[13] Bahnen

Durch der Endosomen Membran,

Bis er Bakterioidenwandung erreicht.

.

Bringen ihn zur zuckerzerlegenden Atmungskette[14] der Bakteriodenmembran,

Um dort genügend ATP[15]

Für energieaufwendige Spaltung molekularen Stickstoffs

Im sauerstofffreien Zentrum des Bakterioids zu gewinnen.

.

Cofaktoren[16] bestimmen der Nitrogenasenzyme Effizienz.

Benötigen Eisenionen, auch Molybdän[17],

Zur Katalyse[18] der Stickstoffmolekülreduktion;

Finden in Hülsenfrüchtlern[19]

Die richtigen Partner,

Die beide Elemente im Topangebot.

.

Wohl vor fünfundsechzig Millionen Jahren bereits

Fanden die Partner einander

Und waren gut disponiert

Für gegenseitigen Zueinanderdrang;

Stimmten nach und nach

Auf gemeinsame Zukunft sich ein.

.

Fußnoten

[1] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[2] Bakterioide: Weil die umschlossenen Bakterien nicht mehr wie ursprünglich geformt, sondern stark verändert aussehen, werden sie als Bakterioide und nicht mehr als Bakterien bezeichnet

[3] Glutamin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 10 Kein Leben ohne Energie“)

[4] Asparagin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 10 Kein Leben ohne Energie“)

[5] Xanthin: Stickstoffhaltiges, bizyklisches Molekül; auch Zwischenstufe beim Purinabbau

[6] Allantoin: Abbauprodukt des Xanthins; der Sechserring des Purins wurde unter CO2-Verlust geöffnet

[7] Alantoinsäure: Abbauprodukt von Harnsäure

[8] Nitrogenasen: Die einzigen Enzyme, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft in bioverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Der gesamte Prozess der biologischen Stickstofffixierung ist relativ komplex und erfordert das Zusammenwirken mehrerer Enzyme, von denen die Nitrogenase das Wichtigste ist. Um das Enzym gegen Sauerstoff zu schützen, haben Bakterien verschiedene Anpassungen entwickelt, etwa dicke Schleimkapseln oder besonders dickwandige Zellen. Bakterien, die sauerstoffbildende Photosynthese betreiben, trennen stickstofffixierende Zellen (Heterocysten) räumlich von Sauerstoff freisetzenden Zellen oder sie assimilieren Stickstoff nur nachts, wenn die Lichtreaktion der Photosynthese ruht. Nur Prokaryoten besitzen diese Enzyme. Wurzelknöllchenbakterien schirmen Nitrogenase mit Leghämoglobin ab.

[9] Bakterienchlorophyll: „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem (Abbildung unter: „Grundlegendes: 13 Der Clou“ und unter „Grundlegendes, 14 Optimierung“)

[10] Phytol: Das Porphyrinringsystem der Chlorophylle a, b und c (auch der Bakterienchlorophylle) ist mit einer linearen, hydrophoben Kohlenstoffkette verbunden, die als Schwanz des Chlorophylls bezeichnet wird

[11] Pyrrholringquartett: Vier Pyrrholringe im Verbund halten im Leghämoglobin und im Hämoglobin ein Eisenatom (Fe) fest; das Eisenatom ist für die Verankerung von Sauerstoff verantwortlich; weil das Hämoglobin in Hülsenfrüchtlern (Leguminosen, eine andere Bezeichnung dafür) auftritt, bekam es diesen Namen.

[12] Leghämoglobin: Hämoglobin in Hülsenfrüchtlern (in Leguminosen: eine andere Bezeichnung dafür)

[13] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[14] Atmungskette: Mit Hilfe der Atmungskette wird bei Eukaryoten in der inneren Mitochondrienmembran, bei Prokarten in der Zellmembran über Einzelschritte (Kette!) durch Oxidation mit Sauerstoff Energie in Form von ATP gewonnen

[15] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 11 Zukunftshoffnung“)

[16] Cofaktoren: Niedermolekulare Substanzen (kleinere Moleküle), die zum Ablauf einer biochemischen Reaktion (in der Zelle) beitragen

[17] Molybdän: (42Mo) besitzt 42 Protonen; 50 oder 52-56 Neutronen kommen noch hinzu; (42Mo, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 42)

[18] Katalyse: Änderung des zeitlichen Ablaufs von chemischen Reaktionen mittels eines Katalysators mit dem Ziel, sie überhaupt in Gang zu bringen oder die Selektivität in eine favorisierte Richtung zu lenken. Der lebenden Zelle dienen Enzyme als Katalysatoren

[19] Hülsenfrüchtler, Leguminosen: Fabaceae, (Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

Eingestellt am 6. April 2024

.

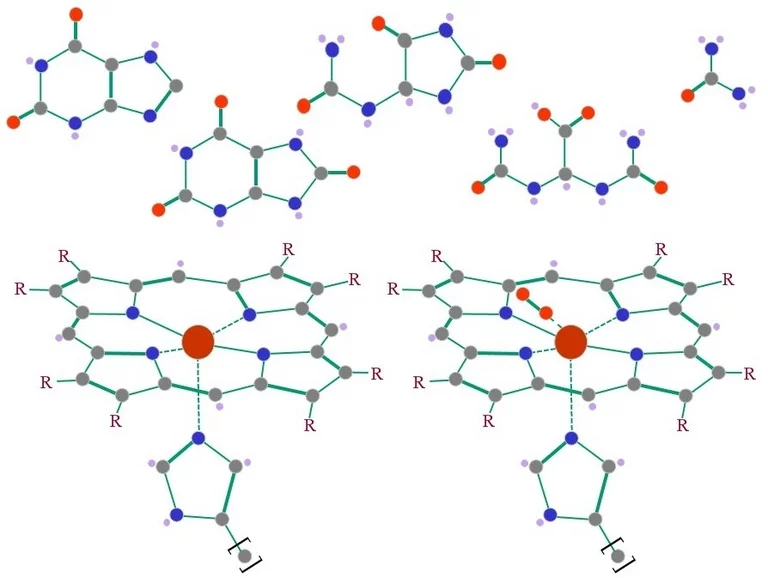

Einige Leguminosenknöllchenmoleküle (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Xanthin (1. Reihe, links); Allantoin (1. Reihe, Mitte); Harnstoff (1. Reihe, rechts); Harnsäure (2. Reihe, links); Allantoinsäure (2. Reihe, rechts). Erste und zweite Reihe nach verschiedenen Abbildungen aus Wikipedia.

Häm, reduziert (3. Reihe, links); Häm, mit Sauerstoff beladen (3. Reihe, rechts); über Brückenbindung ist umgebendes Protein (Molekülteil, von unten) an das Eisen gelagert. Aus Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mboxygenation.png. Chemische Struktur des Häm (Bestandteil des Leghämoglobins) rechts: mit Sauerstoff; links ohne Sauerstoff; Autor Smokefoot; modifiziert. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. –

Kohlenstoff grau; Sauerstoff: rot; Stickstoff: blau; Eisen: braun; Wasserstoff: violett; einfache Bindung: dünner Strich; Doppelbindung: dicker Strich; unterbrochener Strich: Brückenbindung. In eckigen Klammern abgegrenzt: eine hier nicht gezeigte Seitenfunktion; R: Reste; unterschiedliche Moleküle als Seitenfunktionen.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien

5 Ende und Neubeginn (TP)

.

Zu Ende geh‘n die Zeiten von Blüte und Frucht.

Laub und Stengel, auch Wurzeln,

Sterben bei Annuellen[1]

Am Ende des Jahres endgültig ab.

Perennierende Pflanzen[2] erneuern nicht selten ihr Wurzelsystem.

Bakterienknöllchen verlieren damit den wachstumsfördernden Sinn.

.

Zunächst aber hält sich die Pflanze noch schadlos!

Zerstört und verdaut unterernährte Bakterioide[5],

Holt sich zurück, was ihr Eigen einst war.

.

Langsam zerfallend, entlassen ermüdete Knöllchen noch

Stäbchenförmig verblieb‘ne Bakterien aus ihren Schläuchen

In wassergefüllte Poren des Bodens;

Begnügen sich mit Kohlenhydraten des einstmals schützenden Knöllchens,

Schwimmen nun, flagellengetrieben[6], durch dünnste Wasserkanäle,

Ruhen in Feuchtigkeitsfilmen[7] sich aus. –

.

Ein Signal holt sie aus der ungezielten Bewegung

Hin zur Quelle des lockenden Stoffs:

Wandern inmitten Wasserkanälen,

Ziehen Rhizobien unweigerlich zum

Ködernden Ziel.

.

Ohne zu zögern, holen sie,

Schon nahe des Senders im Wurzelraum schwimmend,

Flavonoide in ihr komplexes Portefeuille,

Binden an ihren nod-Faktor[10] sie,

Schicken ihn nun, konformationsverändert[11],

Ihrem Plasmid[12] und

Setzen den Leseprozess[13]

Für ihre Nodulationsfaktoren in Gang.

.

Diese durch Rhizobiums Zellwand nach außen geschickt,

Treffen Flavonoide sendende Wurzeln:

Docken an passgenauen Empfangsproteinen an,

Stimulieren so noch weiter der Wurzel Flavonoidproduktion:

Mehr der Rhizobien

Werden an die Wurzel damit gelockt.

.

Nodulationsfaktoren veranlassen Wurzelhaare zu wachsen, sich zu krümmen,

Besorgen der Wurzelzellen meristematische[14] Teilung

Durch Cytokininproduktion[15]

Und Steuern Rhizobiums Einmarsch, umhüllt mit der Pflanze domestizierendem Schlauch.

.

Zuckerreste, der Bakterienzelle als Schlüssel entragend,

Finden in Glycoproteinen[16] der Wurzel

Geeignete Schlösser, Türen zur Zelle zu öffnen[17],

Bekommen, zuvor noch in Schläuchen gezähmt, Einlass ins Zentrum der Zelle.

.

Die Tür allein ist es nicht, was an der Zelle sich ändert!

Vergrößert sich prompt,

Vervielfacht des Kerns Chromosomen,

Wird polyploid,

Mehr noch von dem ihm zu bieten,

Was, um zu leben der Eindringling braucht. –

.

Einem Plasmid verdankt Rhizobium die Kunst,

In fremden Zellen zu nisten.

Kein Chromosom übernimmt das Kommando,

Nur ein kurzes, autonomes Stück DNA.

.

Seine Replikation

Nimmt das Plasmid selbst in die Hand,

Egal, was Chromosomen auch tun.

Mit wenigen Genen im Ring,

Entschlüpft es gerne der Zelle,

Um in Nachbarzellen zu dringen.

.

Horizontal verbreitet es so seine symbiotische Weise[18]

Auf manch andere Bodenbakterien,

Erhöhen die Diversität,

Eröffnen Pflanzen weitere Chancen zur Wahl.

.

Fußnoten

[1] Annuelle Pflanzen: einjährige Pflanzen

[2] Perennierende Pflanzen: ausdauernde, überdauernde Pflanzen

[3] Lysozyme: Spezielle Hydrolasen durch Wasseranlagerung auflösende Enzyme, die durch antibakterielle Wirkung zum unspezifischen Immunsystems gehören.

[4] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[5] Bakterioide: Weil die umschlossenen Bakterien nicht mehr wie ursprünglich geformt, sondern stark verändert aussehen, werden sie als Bakterioide und nicht mehr als Bakterien bezeichnet

[6] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[7] Feuchtigkeitsfilme: Des Bodens Poren und Kanälchen sind meist nicht vollständig mit Wasser gefüllt, Feuchtigkeitsfilme kleiden sie oftmals nur aus

[8] Flavonoide: Flavonoide zählen zur Gruppe der Polyphenole. Bestehen aus zwei aromatischen Ringen, die über einen nichtaromatischen sauerstoffhaltigen Kohlenstoff-Sechserheterozyklus verbunden sind. In der Natur gibt es rund 8000 Verbindungen, deren Vielfalt durch verschiedene Doppelbindungen im sauerstoffhaltigen Ring, durch unterschiedliche Seitengruppen an den aromatischen Ringen und durch das Anhängen von Zuckern entsteht.

[9] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle), mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[10] nod-Faktoren, Nodulationsfaktoren: Unterschiedliche Substanzen, jedoch mit ähnlichem Grundbau. Eine N-Acetyl-Glucosamin-Kette, β-1,4-verknüpft, trägt, verbunden mit einem der N-Acetyl, eine Fettsäure unterschiedlichster Art.

[11] Konformation: Proteine können unter bestimmten Einflüssen ihre Tertärstruktur (Faltung eines bereits gefalteten Systems) ändern und damit auch ihre Form, was als Konformationsänderung bezeichnet wird. Da oft nur ein kleiner Teil eines Enzyms eine bestimmte Funktion ausübt, genügt eine kleine Änderung in der dreidimensionalen Struktur, um eine große Änderung in der Aktivität eines Enzyms zu bewirken

[12] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[13] Transkription, Umschreiben der DNA in RNA; Translation, Synthese von Proteinen in den Zellen lebender Organismen, die nach Vorgaben der Basensequenzen an den Ribosomen abläuft

[14] Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[15] Cytok(in)ine: Weisen multiple Wirkung auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen auf (finden sich aber auch in anderen Organismen), sind als Phytohormone in jeder Pflanzenzelle vertreten. Das Kinetin, z. B. fördert die Zellteilung.

[16]G lycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[17] Schlüssel-Schloss-Prinzip: Dieses Prinzip wird dann verwirklicht, findet eine Substanz ein passgenaues Gegenstück, das es dann, und nur dann, dieser Substanz ermöglicht, z. B. in einen Fremdorganismus einzudringen.

[18] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen. Dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe

Eingestellt am 6. April 2024

.

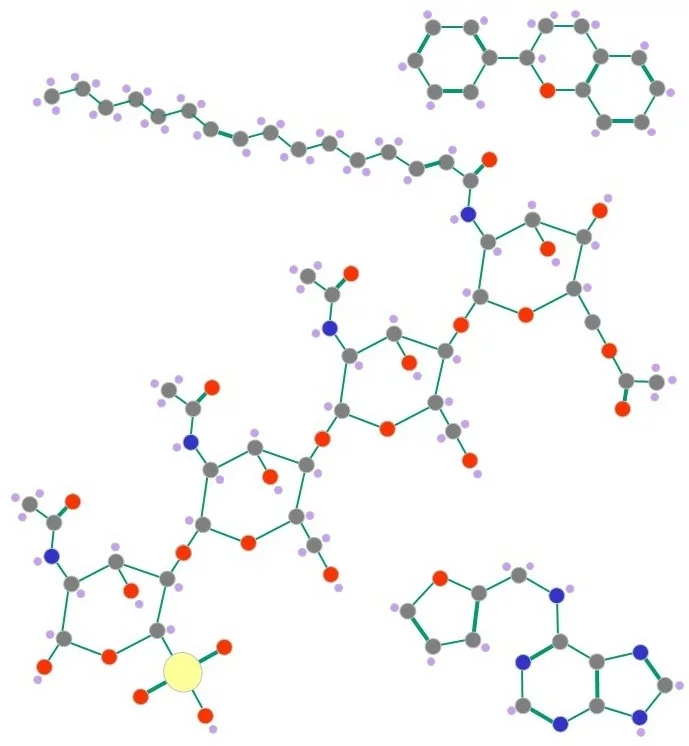

Wichtige Interaktionsmoleküle der Rhizobienknöllchen (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Grundstruktur der Flavonoide (oben, rechts); Struktur eines Nodulationsfaktors von Rhizobium an Melilotus, Steinklee (Mitte); Kinetin, ein Cytoki(ni)n, ein Wachstumsfaktor von Pflanzen (unten, rechts).

Kohlenstoff: grau; Sauerstoff: rot; Stickstoff: blau; Phosphor: gelb; Wasserstoff: violett; einfache Bindung: dünner Strich; Doppelbindung: dicker Strich. (Nach verschiedenen Quellen, z. T. Wikipedia)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien

6 Allen zum Wohlergehen (TP)

.

Stickstoff, Phosphor, Kalium,

Der Pflanzen meistgeforderte Ionen,

Waren Mangelware schon zu frühester Zeit,

Sind auch heute ungleichmäßig verteilt.

.

Böden, humusarm[1], kaum stickstoffversorgt,

Bleiben offen, annähernd unkolonisiert.

Doch Leguminosen[2] fühlen sich wohl

In solch einer Situation,

Finden sie doch

Stickstofffixierende Partner fast überall.

.

Im Luxus leben so Hülsenfrüchtler[3].

Geben Nachkommen davon in Samen viel mit

Dank des Deals mit Wurzelsymbionten,

Zucker zu liefern für Stickstoff im Tausch.

.

Bakterien, Pilze und Tiere mit großem Stickstoffbedarf

Leben köstlich von Leguminosen mit dem hohen Aminosäuregehalt,

Greifen, Energie sich sparend, auf diese Ressourcen zurück.

Sie selbst zu synthetisieren, können und brauchen sie nicht.

.

Enthalten ein Viertel und mehr Protein[8],

Fast schon zu viel für des Menschen Bedarf

Von täglich knapp einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.

.

Hackfrucht-[9], auch Getreidebau, laugen Böden allmählich aus.

Zwischenwirtschaft mit Leguminosen

– Nur oberirdische Teile geerntet oder vollkommen untergepflügt –

Bringt Nährstoffvorräte wieder auf Trab.

.

Fußnoten

[1] Humus: Unterste Schicht der organischen Auflage auf Mineralböden; im Humus sind keine pflanzlichen Reste als solche zu erkennen, alles ist feinbröslig

[2] Leguminosen: Hülsenfrüchtler, Fabaceae

[3] Hülsenfrüchtler, Leguminosen: Fabaceae (Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

[4] Linsen: Lens culinaris (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[5] Garten-, Feuerbohnen: Phaseolus vulgaris, P. coccineus (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[6] Erbsen: Pisum sativum (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[7] Cicer arietinum: Kichererbsen (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt

[9] Hackfrüchte: Kulturpflanzen, deren Wachstum traditionell durch mehrfaches Behacken gefördert wurde; u. a. werden Kartoffeln und Zuckerrüben als solche verstanden (natürlich sind dies keine Früchte, sondern nur Speicherknollen, bzw. -rüben, die geerntet werden)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Endpunkt erreicht