Lactobacillales

zum Glossar über:

Lactobacillales, Milchsäurebakterien

1 Salzig

.

Schicht um Schicht mit Salz[1] leicht bestreut,

Füllt festgestampft feingehobeltes Weißkraut[2] das hölzerne Fass.

Sparsam am Anfang gegeben, dem Ende zu etwas mehr,

Lenkt Salz des Weißkohls Gärung[3], Säure und den bakteriellen Besatz.

Stampfen treibt Luft aus dichtliegenden feingeschnittenen Blättern,

Schafft favorisierte Umgebung, hält Konkurrenten nahezu fern.

.

Aus dem Feld brachte der Kopf die Bakterien[4] mit.

Altgediente entschlüpfen den Ritzen des Holzes,

Mischen sich zwischen blattexsudatsverwöhnte Zuckervergärer[5],

Bringen die Schichten zum perlenden Leben.

.

Kohlendioxid[6] strebt durch enge Schichten empor,

Wühlte alles von unten her auf,

Hielten nicht Bretter, mit Steinen beschwert,

Drückend Bakterien und Fasern zurück.

Nur salziger Presssaft gehobelter Blätter

Übersteigt als Lake[7] die oberste Schicht.

.

Süßer Saft leckt aus den Blättern

Hungrig nach zuckrigem Nährstoff und Energie.

.

CO2der Glucose als unnütz entfernend,

Nehmen Ethanol[15] nach Spaltung als Abfall in Kauf,

Setzen alles, Energie zu gewinnen, auf Glycerinaldehydphosphat[16].

.

Doch netto bleibt nur ein ATP:

Denn eines geht auf für Lactat[20];

Ein weiteres verbrauchte Glucose am Anfang bereits,

Auch NADH+H+verschwindet, ATPs wegen, am Ende dabei;

So verschwenderisch sind sie mit Energie.

Ethanol und Lactat enthalten jedoch viel noch davon

Und Glucose gibt es genug.

.

Acetobakterien[21], dem Freiland entstammend,

Verarbeiten geringfügig vorhandenen, unwillkommenen Sauerstoff

Mit Ethanol zu Essigsäure[22] und CO2:

Verhindern so das Wachsen von Pilzen, auch von Bakterien schädlicher Art.

.

Ethanol verestert[23] nicht nur Lactat,

Auch andere Säuren

Nimmt er zur Sauerkrautaromaveredlung her.

Gibt eine besondere Note damit

Jedem gärenden Fass.

.

Fußnoten

[1] Kochsalz: [NaCl], Natriumchlorid

[2] Weißkohl, Weißkraut: Brassica oleracea convar. capitata var. alba (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae …)

[3] Gärung: Mikrobieller Abbau organischer Stoffe zur Energiegewinnung ohne Einbeziehung von Sauerstoff

[4] Lactobacillus reuteri: Sauerkrautbakterien, auch in anderen durch Salzzugabe konservierten Pflanzen- und Milchprodukten (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria)

[5] Vergären Zucker als energielieferndes Substrat

[6] Kohlendioxid, CO2: gestrecktes Molekül [O=C=O]

[7 ]Lake: Wässrige Kochsalzlösung

[8] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung

[9] Glucose: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleiche Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[10] Fructose: Meist ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus vier [C]-Atomen und einem mittigen Sauerstoffatom; die restlichen [C]-Atome hängen als [–CH2OH]-Gruppen an den Sauerstoff benachbarten [C]-Atomen; drei [–OH]-Gruppen binden an [C]-Atomen des Rings

[11] Leuconostoc (Lactobacillales): In der Umwelt weitverbreitete, aerotolerante Bakterien; spielen in verschiedenen industriellen und Lebensmittelfermentationen eine wichtige Rolle; vergären Glucose und Fructose zu Milchsäure.

[12] Pediococcus (Lactobacillales): Aerotolerant, bilden ausschließlich Lactat und dabei kein Kohlendioxid

[13] Milchsäuregärer: Bakterien die im Zuge der Gärung Milchsäure produzieren

[14] Xylose: Ein Zucker mit fünf Kohlentoffatomen; [CH2OH(CHOH)3CHO]; (Abbildung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)

[15] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

[16] Glycerinaldehydphosphat: Dreifachalkohol, eine terminale [–OH]-Gruppe, ist durch einen Phosphatrest ersetzt [–PH2O4]; (Abbildung unter „Grundlegendes, 15 Zuckerlabyrinth“)

[17] NADH2(=NADH + H+):Nicotinamid-Adenin-Di-Nucleotid mit zusätzlichem Wasserstoff und einem damit gekoppelten Proton (H+). Anstelle eines dritten Phosphats, wie am ATP, wird hier das zweite Phosphat mit einer Ribose verknüpft, die als Seitenkette ein Nikotinamid trägt. Dieses NADH + H+kann zum einen verwendet werden, den Wasserstoff auf andere Moleküle zu übertragen, um sie zu reduzieren; damit werden diese energiereicher. Zum anderen kann es aber auch dazu dienen, meist drei ATPs aufzubauen (ein drittes Phosphat wird dabei an ADP angehängt); es selbst ändert sich zum NAD, das wiederum zum NADH + H+regeneriert werden kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[18] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 11 Zukunftshoffnung“)

[19] Pyruvat, Brenztraubensäureion: [CH3COCOO-+ H+]; durch sog. Glycolyse aus Glucose gewonnen, verliert unter ATP-Gewinn ein CO2, übrig bleibt ein Acetyl (=Essigsäurerest) mit zwei Kohlenstoffatomen und Formiat, das anschließend ohne Energiegewinn in CO2und H2zerfällt. Das Acetyl könnte aber auch von anderen Organismen alternativ unter weiterem Energiegewinn zu Wasser und CO2abgebaut werden; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[20] Lactat: Salz der Milchsäure, Milchsäureion [CH3CHOHCOO–+ H+]

[21 ]Acetobakterien, Essigsäurebakterien: Zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus Zuckern und Alkoholen durch eine unvollständige Oxidation Ketone und Säuren bilden, die vorübergehend oder ausgeschieden werden. Besonders wichtig ist die Umwandlung von Ethanol in Essigsäure. Obligat aerob, gramnegativ, stäbchenförmig (Alpha-Proteobacteria)

[22] Essigsäure: CH3COOH; sie ist häufig in Lösung dissoziiert; d. h. sie liegt in Ionenform vor [H++ CH3COO–] (Abbildung unter „Grundlegendes, 1 Das Experiment“ und unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[23] Ester: Organische Verbindungen aus einem Alkohol mit einer Säure: Art der Verknüpfung [–C–C(=O)–O–C–]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Lactobacillales, Milchsäurebakterien

2 Mit langer Tradition

.

Die Alten Chinesen, Römer und Griechen lernten,

Milchsauren Kohl als haltbares Nahrungsmittel zu schätzen.

Schon Philosophen der Griechen empfahlen,

Als Pharmacon[1] ihn zu verspeisen.

.

Fässer voll Sauerkohl nahmen Seefahrer mit aufs Schiff,

Um nicht nur Gemüse, auch sich selbst, zu erhalten,

Denn ohne pflanzliche Nahrung wurden sie schlapp nach einiger Zeit,

Verloren den Auftrieb, verfielen Depression und Tod.

.

Skorbut[2], schon immer gefürchtet auf See,

Im Winter an Land,

Verhinderte, heilte, des Sauerkrauts Vitamin C[3],

Lange bevor jemand den wichtigen Co-Faktor[4] fand.

.

Vitamin C, entscheidend beteiligt

Am Aufbau von Knochen, Knorpeln, Sehnen und Zähnen,

Zu stabilisieren des Kollagens[8] Faserstruktur.

.

Nötiger Umbau, permanenter Ersatz überalterter Teile

Des tierischen Körpers strukturgebenden Hauptproteins,

Verlangt ständigen Einsatz des Hilfsmoleküls.

Hundert Milligramm pro Tag ist des Körpers Bedarf.

.

Fußnoten

[1] Pharmacon (gr.): Heilmittel

[2] Skorbut: Vitamin-C-Mangelkrankheit, die oft von Zahnfleischbluten und Muskelschwund begleitet wird

[3] Vitamin C, Ascorbinsäure: Beteiligt an vielen Stoffwechselreaktionen, unter anderem am Aufbau von Bindegewebe, Knochen, Knorpeln und Zahnfleisch. Es gilt als Antioxidans und schützt so vor Zellschäden.

[4] Cofaktoren: Niedermolekulare Substanzen (kleinere Moleküle), die zum Ablauf einer biochemischen Reaktion (in der Zelle) beitragen

[5] Prolin: Aminosäure mit Fünferring, neben vier Kohlenstoffatomen im Ring ist noch ein Stickstoffatom eingebunden

[6] Lysin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 8 Kaskaden“)

[7] Hydrolisierung, Hydrolyse: Spaltung eines Moleküls durch Einwirkung von Wasser in zwei selbständige

[8] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpel, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Lactobacillales, Milchsäurebakterien

3 Vielfältiger Einsatz

.

Streptococcen[3] auch noch zum Teil,

Verarbeiten Kuhmilch zu Joghurt und Käse,

Beeinflussen je nach Art den Geschmack.

.

Auch Rohwurstreifung begleiten Bakterien.

Säuern Salami und Beißer nach und nach an,

Schützen so vor verderblicher Macht.

.

Probiotischer Joghurt, mit Lactobacillus acidophilus[6] produziert,

Gilt Vielen als wohltuend und darmsanierend,

Wenn medikamentöse Behandlung

Des Darmmikrobioms[7] Gleichgewicht stört.

.

Ostasiatische Delikatessen wie Kimchi[8],

Kunstvoll geschichtet, mit Töpfen vergraben,

Verdanken Aromen bakteriellen Milchsäuregaben.

.

Auch Kühe lieben das saure Gebräu,

Schön durchfeuchtet, nicht trocken wie Heu,

Ethanol[13] ist es nicht, was sie schätzen daran.

.

Homofermentativ[14] zerteilen, zum Beispiel Streptococcen,

Verjagen nicht CO2aus dem Häckselsalat,

Ethanol aber kommt ihnen nicht in den Sinn.

.

Fußnoten

[1] Lactobacillus: Lactobacillaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[2] Lactococcus: Steptococcaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[3] Streptococcus thermophilus: Streptococcaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien. Kommt in Sauermilchprodukten, wie Joghurt vor.

[4] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien.

[5] Glucosidasen: Eine Gruppe von Enzymen, die von Zweifach- und Mehrfachzuckern den Einfachzucker Glucose abspaltet

[6] Lactobacillus acidophilus: Lactobacillaceae (Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure; häufig in Joghurt.

[7] Darmmikrobiom: Gesamtheit der im Darm lebenden Mikroorganismen

[8] Kimchi: Durch Milchsäuregärung zubereitetes Gemüse japanischer und koreanischer Küche

[9] Sojasoße: Japanische und chinesische Würzsoße aus Soja hergestellt durch Fermentierung mit Hilfe von Schimmelpilzen der Gattung Aspergillus, Hefen und Milchsäurebakterien.

[10] Sushi: Japanisches Gericht aus erkaltetem, angesäuertem Reis mit diversen Zutaten

[11] Silage: Durch Milchsäuregärung konserviertes Futtermittel (Wiesenschnitt, Mais, u.a.) für Nutztiere

[12] Barren: Wannenartiges Gefäß aus der Nutzsäugetiere Futter fressen

[13] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

[14] Homofermentativ: nur ein Gärungsprodukt ergebend

[15] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[16] Lactat: Salz der Milchsäure, Milchsäureion [CH3CHOHCOO-+ H+]

[17] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 11 Zukunftshoffnung“)

Eingestellt am 6. April 2024

.

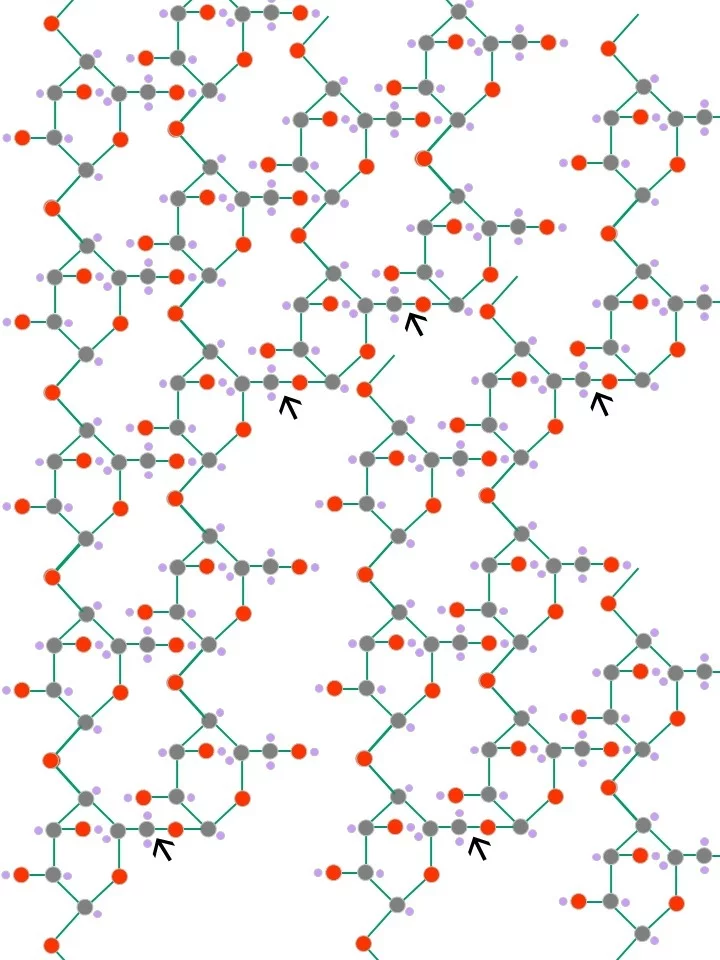

Glycogen (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings, siehe Pfeil).

Kohlenstoff: grau; Sauerstoff: rot; Wasserstoff: violett. Das Glycogen erscheint hier in einer Ebene, dabei ist es nur zeichnerisch in eine solche gepresst. Weil aber die Glucoseringe nicht eben sind, sondern an jedem C-Atom geknickt (das C steht jeweils in der Mitte einer dreiseitigen Pyramide mit Dreieckgrundfläche), ergibt sich ein räumlich verzweigtes Molekül.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Endpunkt erreicht