Laminariales

zum Glossar über:

Laminariales, Blattbraunalgen

1 Umgewichtung (HP)

.

Intensiv belastet die Sonne

An südexponierten Küsten durch hartes UV[1]

Alle Bewohner bis tief ins klare Wasser der randnahen Zonen;

Auch Phaea[2] und wer sonst mit ihr lebt.

.

Beide Generationen verspüren,

Auf umspülten Vorsprüngen exponiert,

Tiefdringenden Strahlungsbeschuss.

Kein Pigment[3] liegt zur Abwehr bereit,

Zu verheerend, zu hart, trifft sie deswegen der Angriff.

Beschädigt die Lebensmitte, ihr unschätzbares Genom[4].

.

Besonders haploide[5] Stadien

Leiden darunter gravierend,

Denn jedes beschädigte Gen manifestiert sich sofort

Als gestörte Funktion, als defekte Struktur;

Wird folglich häufig unfähig zur Antwort auf bedrohliches

Ändern sonst so günstiger Umwelt.

.

Puffert hingegen Schäden eines abträglich mutierten[8] Gens,

Weil ein gleichfalls geändertes Partnerallel

Generell wenig wahrscheinlich ist.

.

Allmählich gewinnen, diploid wie sie sind,

Sporophyten mehr und mehr an Bedeutung,

Verdrängen wegen resilienterer[9] Konstitution,

Die gametophytische Generation[10]:

.

Unterbelichtet im Sporophytengestrüpp,

Verzwergen Gametophyten nach einiger Zeit;

Doch ziehen sie Vorteile aus dem kürzeren Leben,

Entgeh‘n sie doch folglich ein wenig mutagener Gefahr.

.

Fußnoten

[1] Hartes ultraviolettes Licht: Ultraviolette Strahlung (UV-A-Strahlung) zwischen 380 und 315 Nanometer Wellenlänge

[2] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[3] UV-Strahlung absorbierender, sie abfangender, sie unschädlich machender Farbstoff

[4] Genom: Erbmasse (einer Zelle)

[5] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[6] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[7] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[8] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[9] Resilient: Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen

[10] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Laminariales, Blattbraunalgen

2 Hoch hinauf

.

Von nun an übernehmen Sporophyten[1] die Führungsfunktion,

Legen Wachstumszonen substratentfernt fest

Als unentwegt tätige Scheitelzellen[2]

Oder als fortwährend junges Aktivmeristem[3].

.

Laufend In Richtung Basis Jungzellen bildend,

Vermehren sie ständig teilungsaktives Gewebe:

Verbreitern, verlängern, verdicken

Des Sporophyten Gestalt,

Schaffen Platz für Sporenbehälter,

Für zwischenstehende, ebenendende trennende Keulen[4].

.

Recht dünnblättrig hält er den fotosynthetisch[5] tätigen Teil,

Rundet zum Stiel ein röhriges Stück,

Schickt, im Wasserschwall wogend,

.

Geschubst und gebeugt und wieder gestreckt

Und in die andere Richtung gezogen!

So bleibt nur der der Küste verbunden,

Wer sich am Felsgrund mit Krallen verzurrt.

.

In der Tiefe, oftmals im Dunkel verborgen,

Wird Zucker fürs Wachstum des Haftgrunds zum Sine qua non[8].

Röhren aus langgezogenen Zellen

Beschaffen Reserven für Ferntransport,

Halten, zum Wald aus Blättern geworden, die Braunalgen

Fest am Vorzugsort.

.

Fußnoten

[1] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakaryotisch), haploide Sporen

[2] Scheitelzelle: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil, davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[3] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[4] Paraphysen (Laminariales): Diploide, zwischen Meiosporangien stehende, deren Köpfe überragende und sie gegen die Umwelt abschirmende sterile Elemente

[5] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[6] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[7] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[8] Sine qua non: ohne geht nichts; unabdingbare Voraussetzung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Laminariales, Blattbraunalgen

3 Laminaria

.

Wogende Riesenzungen folgen willig der

Strömung des schwindenden Wassers.

Trieben, wenn nicht elastische Stiele sie hielten,

Für immer hinaus aufs Meer.

.

Mit wiederkehrender Flut richten sie auf ihre Stämmchen,

Schwingen zurück die langgezogenen Flächen,

Bringen bei Höchststand des Wassers

Sie wieder zu aufrechtem Stand.

.

Wurzeln gleicht fast, was ihre Basis am Grunde verankert,

Erobern jeden größeren Spalt im harten Gestein

– Mit Rhizoiden[1] feinste Ritzen fortlaufend füllend –

Verhindern das Wegreißen auch bei heftiger Flut.

.

Eine widerstandsfähige Rinde umgibt des Cauloids[2]

In Schleim gebettet,

Das fernere, lichtnah schwingende Phylloid[5] mit der Basis verbindend,

Zum im Schatten liegenden Fuß.

.

Röhrig mutet das Ganze nun an.

Statisch ausgezeichnet konstruiert,

Trotzen sie beugenden Wellen

Mit Biegestabilität[8].

.

Ein Meristem[9] sorgt, zwischen Phyllo- und Cauloid liegend,

Für ständiges Wachstum nach oben und unten.

Auf des Phylloids ungebremste Verlängerung legt es besonderen Wert,

Dient doch es der Fotosynthese[10], sowie der Reproduktion.

.

Die zu ungleichmäßigen Gruppen gefasst,

Von keuligen Köpfen steriler Zellen[13] schützend umschlossen.

In kürzeren Tagen erst lassen sie

Fünfzig zu fünfzig männlich und weiblich determinierte

Zoosporen[14] dann frei.

.

Wachsen zu vielzelligen, schmächtigen, männlichen

Und wenigzelligen, kräftigen, weiblichen Gametophyten[15]

Trichaler[16] Organisation

Und warten geduldig auf längere Tage und Licht.

.

Synchronisiert verwandeln sie einige Zellen

Zu Antheridium[17] und Oogon,

Bis Eizellen Antheridien pheromonvermittelt[18] signalisieren,

Ihnen bereitliegende Spermatozoide[19] zu senden.

.

Mit betörenden Düften neuerer Note[20] zeigen sie ihnen das Ziel.

Halten sich, ihre Behälter[21] verlassend,

An der Mündung fürs Kommen der Schwärmer[22] bereit,

Weisen mit rasch entstehenden Hüllen

Weitere Kerntransporteure[23]

Mit Entschiedenheit ab.

.

Keine Ruhe gönnt sich nun die Zygote[24];

Verlängert durch unentwegte Teilung sich zum Faden und,

Ständig die Teilungsrichtung der Zellen verändernd,

Wächst sie mit Hilfe der Eizellreserven zum Jungsporophyt.

.

Ein feinabgestimmtes System

Hält den Wechsel der Generationen[25] am Laufen:

Massen an Sporen,

Synchronisiert entstanden durch Tageslänge und Licht,

Sowie durch Werben der Weibchen um Spermatozoide

Durch Locken mit Lamoxiren[26].

.

Fußnoten

[1] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[2] Cauloid: Einem Stengel (Caulus) der Landpflanzen nur gleichendes Organ, weil von völlig anderem Bau (obwohl von echtem Gewebe stammend), wird als Cauloid, als Stengelähnlich, bezeichnet

[3] Hyphen (Phaeophyceae): Zentrales, bei Größerwerden sich auflockerndes Gewebe der Phaeophyceen-Cauloide, das sich dabei in verzweigte Fäden („Hyphen“) auflöst, die dann in eine schleimige Martix eingebettet liegen; in deren Trennwänden werden siebartige Verdünnungen gebildet, die den Transport von Molekülen erleichtern.

[4] Mark: Lockergewebiges, oft lufterfülltes (Stengel), oder schleimgefülltes (Cauloid) Zentrum der Pflanzenachse

[5] Phylloid: Einem Blatt (Phyll) der Landpflanzen nur gleichendes Organ, weil von völlig anderem Bau (obwohl von echtem Gewebe stammend), wird als Phylloid, als Blattähnlich, bezeichnet

[6] Hyphen

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Biegestabilität, Röhrenstabilität: Bewirkt Stabilität gegen Verbiegen, werden dabei doch die verfestigenden Elemente an den Rand verlegt; im Gegensatz zur Zugstabilität, bei der die festigenden Elemente im Zentrum angeordnet sind. Auch Statiker berücksichtigen diese Prinzipien.

[9] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[10] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[11] Unilokulär (Phaeophyceae): Behälter (Locus) in dem viele Zoide enthalten sind; ein großer Behälter für alle; im Gegensatz zu plurilokulär, bei dem der Behälter in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht.

[12] Sorus: Zusammenfassung von Fortpflanzungsbehältern zu größeren Einheiten, die oft durch randliche Strukturen geschützt werden.

[13] Paraphysen: Diploide, zwischen Meiosporangien stehende, deren Köpfe überragende und sie gegen die Umwelt abschirmende sterile Elemente

[14] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[15] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[16] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[17] Antheridium (Phaeophyceae): Plurilokuläres Gametangium, in dem begeißelte männliche Gameten gebildet werden

[18] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[19] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[20] Pheromonmoleküle, -düfte

[21] Oogonien: Eizellbehälter

[22] Spermatozoide

[23] Spermatozoide

[24] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[25] Heteromorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind ungleich gestaltet

[26] Lamoxiren: Pheromon von Laminaria

Eingestellt am 14.Juni 2025

.

Habitus verschiedener Laminariales

Links oben: Laminaria digitata, Fingertang

Fingertangwald

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kelp_forest,_Ardtoe_-_geograph.org.uk_-_501243.jpg

Autor: David Baird

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license; unverändert

Rechts oben: Macrocystis pyrifera, Riesentang

Autor: EncycloPetey

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Postelsia palmaeformis, Palmentang

Autor: Brocken Inaglory

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

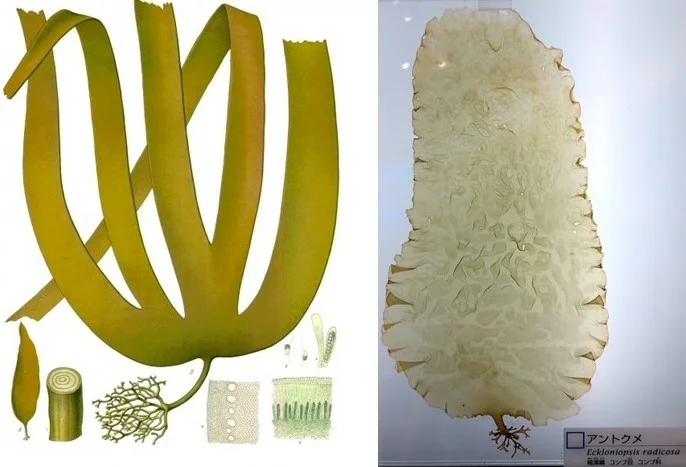

Habitus verschiedener Laminariales

Links: Laminaria hyperborea, Palmenblatttang und L. saccharina, Zuckertang

Palmenblatttang. A junge, B alte Pflanze, verkleinert; 1: Stück des Stieles mit Querschnitt. – 2: Mikroskopischer Querschnitt aus dem äußeren Teil des Cauloids, mit Schleimhöhlen. – Zuckertang (Laminaria saccharina). 3: Unilokuläre Sporangien im Sorus. – 4: Unilokuläres Sporangium mit Paraphyse. – 5: Zoosporen. – 3, 4, 5: von Laminaria saccharina

Autor: Franz Eugen Köhler

Lizenz: Public domain; unverändert

Rechts: Eckloniopsis radicosa

Autor: Daderot

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

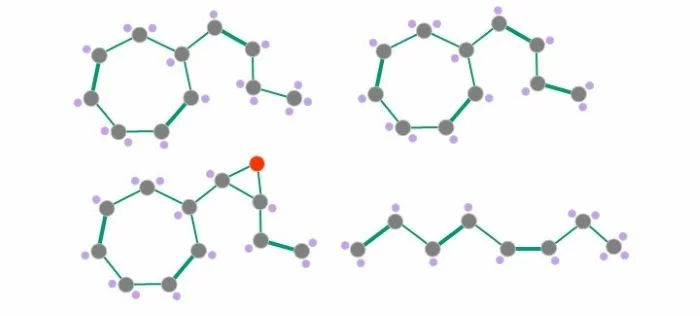

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) - Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

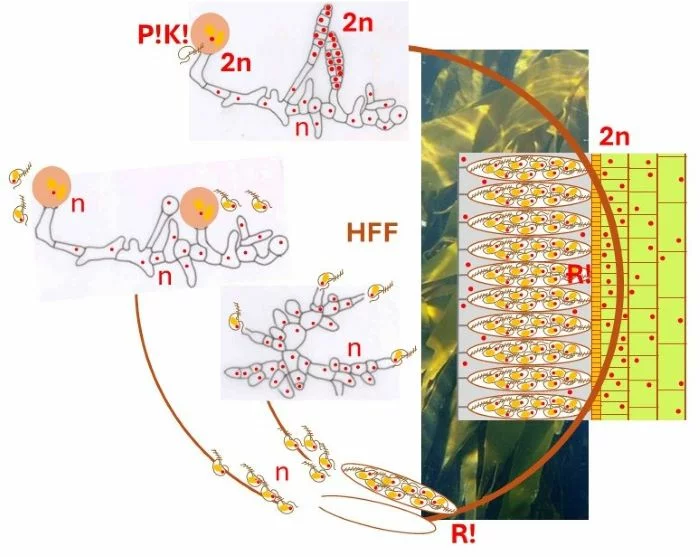

Entwicklungszyklus der Laminariales am Beispiel von Laminaria hyperborea (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Aus unilokulären Sporangien entweichen nach Meiose (R!) haploide (n; kleine rote Punkte) Zoosporen, die je zur Hälfte zu weiblichen und männlichen, kleinen, trichal organsierten, haploiden (n; kleine rote Punkte) Gametophyten auswachsen.

An Endzellen männlicher Gametophyten entschlüpfen aus Antheridien je ein haploides Spermatozoid (n) auf ein Pheromonsignal (Lamoxiren) der Eizellen hin, die, einzeln im Oogon gebildet, den Behälter verließen und an der Öffnung auf Spermatozoide warten.

Nach erfolgter Plasmogamie (P!) und Karyogamie (K!) entsteht eine diploide (2n; große runde Punkte) Zygote, die noch am weiblichen Gametophyten zum diploiden Sporophyten auswächst.

Aus dem Jungsporophyten entsteht dann der in Cauloid und Phylloid gegliederte fortpflanzungsfähige diploide Sporophyt (2n; große runde Punkte), an dessen Phylloid Sori zu größeren, unregelmäßig geformten Gruppen zusammentreten

Unilokuläre Sporangien, stehen in Reih und Glied, getrennt durch diploide Paraphysen, die sich über den Sporangienköpfen zu einer geschlossenen Schutzschicht vereinen. In den Sporangien erfolgt die Meiose (R!); weitere Mitosen schließen sich an.

Es liegt hier ein heteromorpher Generationswechsel eines Haplo-Diplonten vor (dünne und dicke braune Linien) mit kleinen, trichal organisierten weiblichen und männlichen Gametophyten; Oogamie erfolgt zwischen einer nährstoffreichen, unbeweglichen, großen Eizelle und einem Spermatozoid; erstaunlicherweise wird nicht nur die Eizelle einzeln pro Oogonium gebildet, auch ein Spermatozoid nur entsteht pro Antheridium, das zu einem einkammerigen plurilokulären Sporangium geworden ist.

Nach von den Hoek et al (1993, 2002), Seite 203, Abb. 12.21

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht