Acantharia

zum Glossar über:

Acantharia, Pseudoradiolarien

1 Perfekt

.

Nur scheinbar geschichtslos, da keine Fossilien sie hinterließen,

Muten Forscher Acantharia an, doch

Dies liegt nur, man kann es natürlich beklagen,

An ihrer Axopodien[1] ausgefall’ner Substanz,

Die leicht sich, falls nicht von Cytoplasma[2] umgeben,

.

Der Stacheln Anordnung, meist sind es zwanzig, selten die Hälfte,

Folgt Prinzipien, bekannt aus der Geografie,

Längen- und Breitengraden, wie wir am Globus sie kennen:

Axopodienfrei sind Pole in Nord und Süd,

Die Stacheln verteilen sich aber in dreißig Grad Schritten dazwischen.

Auch Längengrade werden recht regelmäßig besetzt;

Jeweils vier rund um die Sphäre in

Null, neunzig, hundertundachtzig und zweihundertundsiebzig Grad,

Darunter und darüber je vier in alternierender Weise von

Fünfundvierzig bis dreihundertundfünfzehn Grad, erneut in neunzig Grad Abstand;

So ergeben sich fünf mal vier Axopodien,

Was auf diese Weise in zwanzig Stacheln resultiert.

.

Alle Stacheln heften sich im Zentrum der Sphäre zusammen,

– Besser gesagt, sie stehen von dort radial in die Umwelt hinaus –

Wurden in dieser speziellen Mitte doch Mikrotubuli[5]

Für der Axopodien Stabilität synthetisiert und zusammengebaut;

In einer Regelmäßigkeit, die Acantharia-Ordnungen definiert.

.

Nicht als starre Gebilde ragen sie über die Zelloberfläche,

Sind vielmehr flexibel, nicht aufgabenbezogen spezialisiert;

Drei Bewegungsweisen können situationsbezogen sie verifizieren:

Ein langsames wellenförmiges Schlagen bringt sie im Wasser voran;

Auf Reize durch hohe Temperaturänderung oder Berührung

Zieh‘n sie schlagartig sich zurück,

Erscheinen erst wieder allmählich;

Doch nicht nur Axopodien bewegen sich individuell,

Die ganze Zelle schwillt urplötzlich durch Myonemenbewegung[8]:

Alle zehn bis zwanzig Minuten erfolgt so eine Inflation.

Den Aufrieb zu erhöhen, dient diese Weise,

Nach oben im Wasserkörper zu kommen, so nimmt man an.

.

Fibrilläre Proteinbündel liegen an und zwischen den Stacheln als

Flache Bänder, als zylindrische Formen, gar in Dreiecksgestalt,

In unterschiedlicher Zahl: zwischen zwei und sechzig liegen pro Stachel bereit.

.

Formstabilisiert werden Acantharien durch ihr Gehäuse,

Das, aus fibrillärem Geflecht bestehend, extrazellulär liegt;

Poren der Wandung verbinden cytoplasmatisch die durchsichtige äußere Lage[11]

Mit dem organellendichten dunkleren Zentrum[12] des Baus,

Halten Axopodien, dort wo Platz sie gefunden

In Position, die sie einmal gewählt.

.

Doch nach außen hin brauchen die Wesen

Ebenfalls eine Begrenzung, die sie einigermaßen widerstandsfähig hält.

Auch dort im Ektoplasma liegt ein, aber viel dünneres Netzwerk aus Proteinfibrillen

Als im Innern der Acantharien dies der Fall;

Elastisch natürlich muss die äußere Hülle bleiben,

Sonst zerreißt sie, wenn das Tierchen plötzlich sich bläht.

.

Cytoplasmafilme überkleiden Axopodien,

Womit sie Beute verkleben, die sich verirrt;

Tragen Verantwortung, dass kein Opfer mehr entkommt;

Gefangene Bete landet dann in Vesikeln[16].

Wohin die Reise geht, merken sie wahrscheinlich viel zu spät.

.

Manche fingen sich Algen[17],

Verdauten sie nicht, wurden zum Zuckerliefern trainiert.

Dass solche Acantharien in lichtnahen Schichten verweilen,

Versteht sich von selbst.

.

Kommen diese Retarien vor.

Bilden oft des Zooplanktons[20] Hauptanteil als

Nahrungsgrundlage für Jungfische und anderes kleines Getier.

.

Fußnoten

[1] Axopodien: Filopodien mit Mikrotubuliachsen, die von Sonnentierchen (Heliozoa) und Strahlentierchen (Radiolarien) gebildet werden. Sie dienen nicht der Fortbewegung, sondern vor allem dem Beutefang und der Vergrößerung der Oberfläche, um ein Absinken zu verlangsamen.

[2] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[3] Strontiumsulfat: SrSO4

[4] Celesit: Kristallines Mineral aus Strontiumsulfat, SrSO4

[5] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[6] Hexagonal: sechseckig

[7] Dodekagonal: Polygon, mit zwölf Seiten und zwölf Winkeln

[8] Myonema-Fäden: Organelle einiger Protozoen die diesen verschiedene Bewegungen ermöglichen. Sie bestehen aus Bündeln von Motorproteinen (wohl nicht aus Myosin und Kinesin) die intrazelluläre, kontraktionsfähige Filamente aufbauen, mit deren Hilfe sich besonders sessile Vertreter sehr rasch zurückziehen können. Das sich anschließende, langsame Wiederausstrecken wird durch die Elastizität der Hülle hervorgerufen.

[9] Endoplasma: Manche Organismen separieren ein organellenloses Ektoplasma vom restlichen Protoplasten; dieser Rest wird dann konsequenterweise Endoplasma und nicht Protoplasma genannt, liegt es doch innerhalb, zentral, des Ektoplasmas

[10] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[11] Ektoplasma

[12] Endoplasma

[13] Extrusomen: Besitzen einen intravacuolären und ausschleuderbaren Inhalt. Dieser wird meist von Dictyosomen gebildet. Sie kommen meist in Einzellern vor.

[14] Sonnentierchen: Heliozoa (Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[15] Kinetosom: Basaler Teil der Geißel mit dem centriolentypischen Bau aus 9 × 3 kurzen Mikrotubuli

[16] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdauungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)

[17] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende, grüne Thallophyten

[18] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[19] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

[20] Zooplankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, tierische Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

Eingestellt am 27. September 2025

.

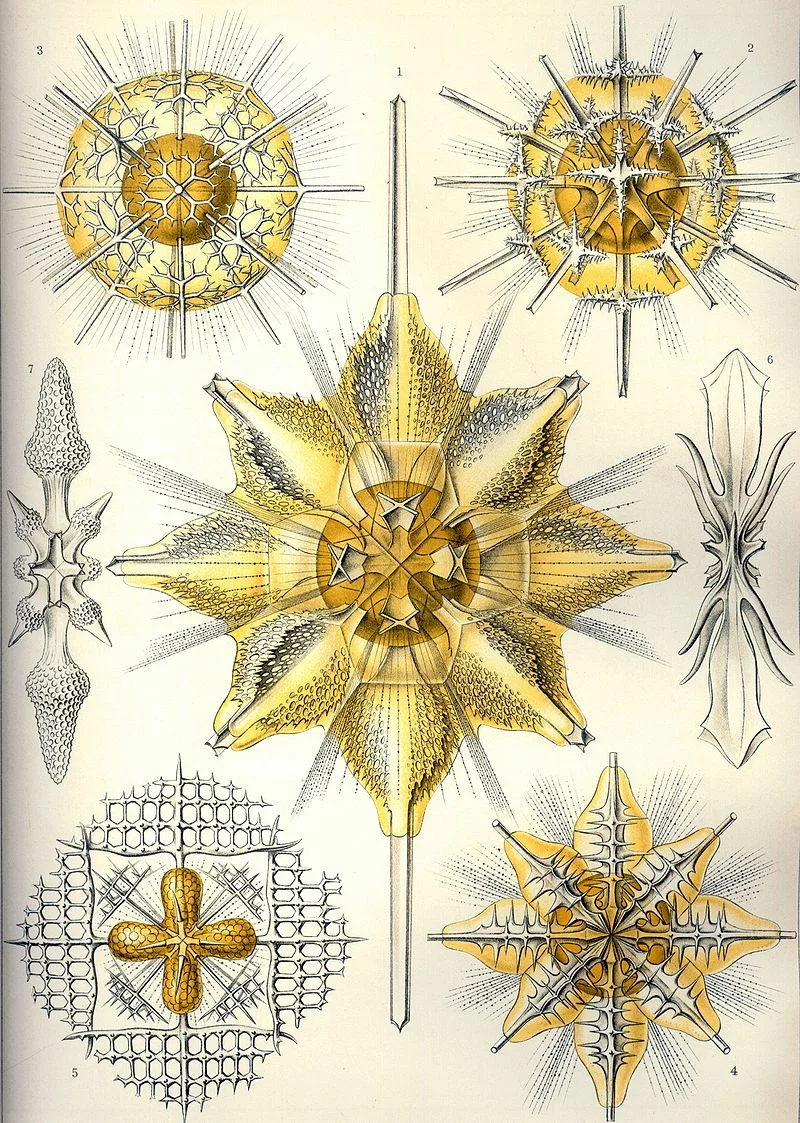

Symmetrien von Acantharien

Fig. 1. Xiphacantha ciliata (heute Xiphacanta sp.): „Ansicht vom Pole der stachellosen Globusachse. Man sieht in der Mitte die kugelige gelbe Zentralkapsel, innerhalb derselben die vierkantigen Basalteile der abgestutzten Polarstacheln. Die Gallerthülle umschließt in Form von acht gelblichen Scheiden die Basalteile von acht Stacheln, welche ein vierflügeliges Kreuz von netzförmig durchbrochenen Blättern tragen. Die beiden vertikalen und die beiden horizontalen Stacheln liegen in der Äquatorebene. Die vier anderen (diagonalen) Stacheln zwischen ihnen berühren mit ihren (hier abgebrochen) Spitzen einen Wendekreis. Zwischen diesen acht Radialstacheln treten acht Bündel von feinen Scheinfüßchen hervor.“

Fig. 2. Xiphacantha spinulosa (heute Stauracantha spinulosa): „Ansicht auf den einen Pol eines Äquatorstachels (in der Mitte der Figur); zwei andere Stacheln der (hier senkrecht stehenden) Äquatorebene sind oben und unten sichtbar. Die vier Stacheln links umgeben den Nordpol; die vier Stacheln rechts den Südpol der (horizontal liegenden) stachellosen Hauptachse. Von den vier diagonal liegenden Tropenstacheln berühren die beiden links mit ihrer Spitze den nördlichen, die beiden rechts den südlichen Wendekries. Jeder der zwanzig Stacheln trägt vier Kreuze von vier dornigen Querfortsätzen.“

Fig. 3. Stauracantha quadrifurca (heute Phyllostauridae sp.?): „Ansicht auf einen Pol eines Äquatorstachels (in der Mitte der Figur); zwei andere Stacheln der (hier waagrecht stehenden) Äquatorebene sind rechts und links sichtbar. Oben sieht man die vier Stacheln des nördlichen, unten die vier Stacheln des südlichen Polarkreises. Von den acht übrigen (diagonalen) Stacheln gehören die vier oberen dem nördlichen, die vier unteren dem südlichen Wendekreis an. Jeder der zwanzig Stacheln trägt ein Kreuz von vier Querfortsätzen, deren jeder sich in acht Gabeläste spaltet.“

Fig. 4. Pristacantha polyodon (heute Pristacantha polyodon): „Ansicht vom Nordpole der stachellosen Globusachse. Die vier Stacheln des nördlichen Polarkrieses sind entfernt; man sieht bloß acht Radialstacheln. Die beiden senkrechten und die beiden waagrechten Stacheln liegen in der Äquatorebene. Die vier anderen (diagonalen) Stacheln berühren mit ihren Spitzen den nördlichen Wendekreis. Die Basalteile der Stacheln, welche von gelblichen Gallerthüllenscheiden umhüllt sind, bilden vier kreuzständige Blätter, deren jedes zwei Reihen von Zähnen trägt.“

Fig. 5. Lithoptera dodecaptera (heute Lithopteridae sp.?): „Ansicht von einem Pole der stachellosen Globusachse. In der Mitte die gelbe Zentralkapsel, welche hier nicht kugelig (wie in Fig. 1-4), sondern kreuzförmig, vierlappig ist. Die vier großen Stacheln, von denen jeder einen Gitterflügel mit drei Reihen sechseckiger Maschen trägt, liegen in der Äquatorebene und gleichen Windmühlenflügeln. Die acht (diagonalen) Tropenstacheln tragen einen kleineren Gitterflügel mit nur einer Reihe von Maschen. Die acht kleinen, einfachen Polarstacheln, von denen nur die vier oberen in der Mitte sichtbar sind, tragen keine Querfortsätze.“

Fig. 6. Acantholonche peripolaris (heute Gigartaconidae sp.?): „Ansicht von einem Pol eines rudimentären Äquatorstachels (in der Mitte). Zwei Äquatorstacheln (oben und unten) sind übermäßig entwickelt, mit vier breiten, kreuzständigen Flügeln; die

– y+59 –

beiden anderen sind rückgebildet; ebenso auch die acht kleinen Polarstacheln (rechts und links, in der Mitte). Die acht Tropenstacheln sind einfach, hornförmig gekrümmt, an der Basis geflügelt. Die stachellose Hauptachse des Globus liegt in dieser Figur waagrecht.“

Fig. 7. Acantholonche favosa (heute Gigartaconidae sp.?): „Ansicht vom Pole der stachellosen Globusachse. Von den vier Äquatorstacheln sind zwei gegenständige (oben und unten) übermäßig stark, die beiden anderen (rechts und links) rudimentär. Die acht (diagonalen) Tropenstacheln (von denen nur die vier oberen sichtbar) sind viel kleiner; die Polarstacheln (in der Mitte) sind ganz verkümmert, Der äußere Teil der Stacheln ist kegelförmig, durch narbige Grübchen ausgezeichnet.“

Autor: Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur (1904), plate 21: Acanthometra

Lizenz: Public domain; unverändert.

Eingestellt am 27. September 2025

.

Endpunkt erreicht