Imbricatea

zum Glossar über:

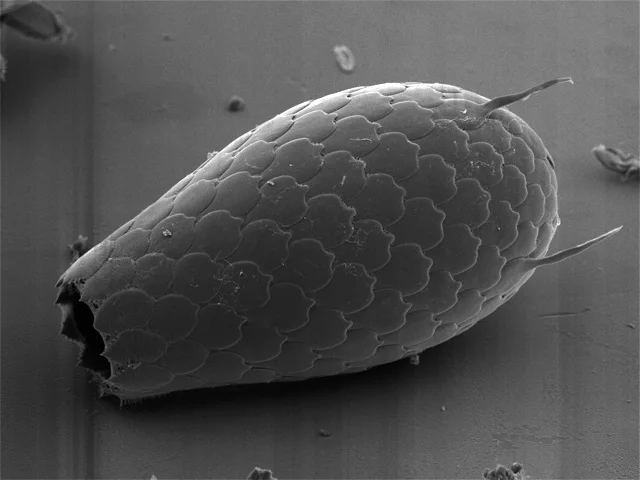

Imbricatea, Dachziegel-Wurzelfüßer

1 Dachziegel

.

Silicofilosea[1], der Imbricatea bedeutendste Gruppe,

Zeichnet sich durch regelmäßig gereihte Silikatschuppen aus,

Die, in leicht schraubigen Reihen stehend, das

Tonnen- oder birnenförmige Haus,

Aufgesetzt einer mucopolysacharidhaltigen[2] Wandung,

Bedecken, wie Ziegel das Dach.

.

Wie mit Biberschwanzziegeln[3], Formen, die häufig bei Häusern verwendet,

Doch lassen auch eckige Formen sich finden;

Viele der Plättchen überdecken sich wie Dachziegel deutlich, doch

Manche scheinen Kante auf Kante zusammenzustoßen,

Verzahnen sich randlich, damit keine Lücken entsteh‘n,

Tragen bisweilen nach außen-hinten gerichtete Stacheln:

Uns zur Zierde, doch vielmehr ihnen zum Schutz.

.

Nicht völlig füllen Amöben die Wohnung:

Lassen an einigen Stellen Abstand zur Wand,

Behalten sich eine Öffnung zur Umwelt,

Wodurch Filopodien[6] sie strecken heraus,

Damit Bakterien und anderes Nahrhaftes fangend;

Zurück in die Kammer wird laufend die Beute geführt.

.

Gestalten rund, oval, auch unregelmäßig des Häuschens Zugang,

Wenige, nichtphagocytierende[7] schließen sich fast vollkommen ein:

Können auf Nahrungspartikel ohne Nachteil verzichten, besitzen dennoch Filopodien,

Drei Arten, wohl alle von einem einzigen pfiffigen Ahnen abstammend,

Schlossen, ohne sie zu verdauen, sie als Zuckerlieferanten[10] ein.

.

Fußnoten

[1] Silicofilosea; nicht separat behandelt: Imbricatea (Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[2] Mucopolysaccharide: Heterogene Gruppe von Polysacchariden, die zum Verquellen, zum Verschleimen, neigen

[3] Biberschwanzdachziegel: Flacher, an der Unterkante oft halbrund geformter Dachziegel

[4] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[5] Gehäuse: Eine Schutzschicht aus klebrigem Material, belegt mit Mineralien oder unterschiedlichen Partikeln der Umwelt

[6] Filopodien: Dünne, fadenartige Pseudopodien bei Einzellern oder wandernden Zellen in Vielzellern

[7] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) durch Endocytose in ein Vesikel, um sie zu verdauen.

[8] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[9] Blaualgen: Cyanobacteria (Bacteria)

[10] Als Folge von Fotosynthese

Eingestellt am 27. September 2025

.

Euglypha sp.

Autor: NEON

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license; unverändert

Eingestellt am 27. September 2025

.

Imbricatea, Dachziegel-Wurzelfüßer

1 Der Forscher Favoritin

.

Drei der neun Paulinella-Arten

Leben auf diese Weise fotoautotroph[1].

Zwei riesige wurstförmige Cyanoplasten[2] enthalten die Zellen;

Paulinella chromatophora[3] heißt die bekannteste Art,

Deren Leben Forscher detailliert studierten:

Wie sie sich teilt, wie sie ein neues Haus sich baut.

.

Will so eine blaugrüne Paulinella sich teilen,

Haben Filopodien[4] nicht wenig zu tun:

Werden an des Muttergehäuses Öffnung transportiert

Und nach außen Schritt für Schritt ein zweiter Wohnraum geschaffen,

Der an den ersten grenzt, sozusagen Mund an Mund.

.

Ist ihre neue Bleibe endlich fertig,

Teilt sich die Zelle, mit dem Kern natürlich, mitten entzwei.

Eine der Zellen zwängt sich in die zuvor neu gebildete Hülle,

Nimmt einen der zwei Chromatophoren[7] dabei mit.

.

Nicht allein bleibt er; teilt sich, sobald die neue Wohnung bezogen,

In der alten wie in der neuen Residenz.

So arbeitet er wieder jeweils im Doppel,

Bis wieder die Zeit gekommen, dass eine der Zellen neu sich teilt.

.

Nach molekularbiologischen Uhren[8] zu schließen,

Akquirierte der drei Arten Vorfahre bereits vor

– Groß aber ist die mögliche zeitliche Spanne –

Einhundertundvierzig bis neunzig Millionen Jahren die Cyanobakterie[9] als Chromatophor

Und, wie weiter die Forscher geschlossen,

Trennten ihre Blaualgen[10] vor fünfhundert Millionen Jahren sich

Doch freie Verwandte existieren, wie es scheint, heute nicht mehr.

.

Was Paulinella, aus den heterotrophen Imbricatea stammend,

Uns deutlich vor Augen führt,

Ist die offensichtliche Leichtigkeit, mit der

Wieder eine Eukaryotenverwandtschaft Zuckerlieferanten in sich integriert,

Was wir innerhalb der Cercozoa[13] noch einmal werden sehen,

Doch dann werden Grünalgen[14] willige Helfer sein.

.

Fußnoten

[1] Fotoautotrophie: Hierbei wird Licht als Energiequelle benutzt. Die Organismen sind zusätzlich in der Lage, ihre energiehaltigen, komplexen Kohlenstoffverbindungen eigenständig aus CO2-Molekülen zu gewinnen. Sie werden damit für ihre Ernährung unabhängig von fremden organischen Substanzen

[2] Cyanoplasten: Fotosynthetisch aktive, von Cyanobacterien stammende, endosymbiotisch entstandene Chromatophoren

[3] Paulinella chromatophora: Silicofilosea; nicht separat behandelt (Imbricatea – Cercozoa – Rhizaria – Eukarya)

[4] Filopodien: Dünne, fadenartige Pseudopodien bei Einzellern oder wandernden Zellen in Vielzellern

[5] Siliciumdioxid: SiO2

[6] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[7] Chromatophor: Chloroplast, Cyanoplast

[8] Molekulare Uhr: Bezeichnung für eine Methode der Genetik, mit der anhand von DNA-Sequenzierungen der Zeitpunkt der Aufspaltung zweier Arten von einem gemeinsamen Vorfahren abgeschätzt wird. Je mehr Mutationen (Unterschiede in den DNA-Sequenzen) nach einer Aufspaltung entstanden sind, desto länger war vermutlich die Evolutionsdauer seit diesem Zeitpunkt. Schwierig ist es, die Mutationsrate zu bestimmen und damit die Laufgeschwindigkeit der molekularen Uhr zu ermitteln. Zumeist werden Mutationsraten für ganze Organismengruppen gemittelt, um einen Richtwert zu erhalten. Zur Kalibrierung des Alters der Verzweigungen im ermittelten molekularen Stammbaum werden, sofern verfügbar, Fossilien, die den Organismen der Verzweigungsstellen vermutlich entsprechen, verwendet, deren ungefähres Alter bekannt ist. Große Schwankungen für die Zeitangaben der Organismenaufspaltung in zwei eigenständige Verwandtschaften sind daher nicht verwunderlich. Sie werden in den entsprechenden Diagrammen oft als Dutzende Millionen Jahre überspannende Balken angeben.

[9] Cyanobacteria: Blaualgen (Bacteria)

[10] Blaualgen: Cyanobacteria (Bacteria)

[11] Prochlorococcus: Synechococcales, nicht separat behandelt (Cyanobacteria – Bacteria)

[12] Synechococcus: Synechococcales, nicht separat behandelt (Cyanobacteria – Bacteria)

[13] Cercozoa: Schwanz-Wurzelfüßer (Rhizaria – Eukarya)

[14] Grünalgen: Chlorophyta (Plantae – Eukarya)

Eingestellt am 27. September 2025

Pauliniella chromatophora

Autoren: Luis Delaye, Cecilio Valadez-Cano, Bernardo Pérez-Zamorano

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.5 Generic license; unverändert

Eingestellt am 27. September 2025

.

Endpunkt erreicht