Saprolegniomycetidae

zum Glossar über:

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

1 Internes

.

Molekularphylogenetisch[1] sind sie als Einheit begründet,

Wurde bestätigt, was durch Ultrastruktur[2] schon länger bekannt:

.

Eine Terminalplatte mit Pfropf trennt äußere von innerer Geißelbasis;

Darunter verstärken serielle Ringe das Kinetosom,

An die sich unregelmäßig geformte radiale Streben schließen;

Über der Terminalplatte ordnet sich eine helicale Verstärkung an,

Darüber, streng parallel, radiale Streben,

Verbindung herstellend zwischen den peripheren Doppelmikrotubuli und zentralem Paar.

.

Pseudoperonosporomycetidae fehlen hingegen geordnete radiale Streben

Oberhalb der helicalen Verstärkung, dafür ist ihre Schraube etwa doppelt so lang;

Auch serielle Ringe unter der terminalen Platte fehlen,

In ihrem Kinetosom bleibt der Platz dafür frei.

.

Anzahl und Anordnung von der Geißelbasis ziehender Microtubulibündel

Unterscheiden zwischen beiden Unterklassen sich signifikant;

Geringfügig nur erweisen sich aber der beiden Unterklassen Abweichungen

Im Geißelwurzelverbindungssystem.

.

Diplanie[3] charakterisiert Wasserschimmel,

Mit erster, einer birnförmigen Zoosporengeneration[4];

Erst nachdem sie in Ruhe mit Wand umgeben[5],

Entschlüpft je ein nierenförmiger Flagellat[6] für den weiteren Lebensweg. –

.

Dass manchen Arten womöglich dies zu umständlich,

Kann verstehen, wer evolutiv bereits etwas fühlt. –

.

Nur wenn genügend Wasser vorhanden,

Haben Zoosporen[7] wirklichen Sinn;

Werden vornehmlich nasse, oder nur feuchte Orte besiedelt,

Stellten Wasserschimmel sich evolutiv darauf ein,

Zunächst soll uns jedoch ein typischer Wasserbewohner dienen,

Auch anderer Arten Entwicklungszyklus recht zu versteh’n.

.

Fußnoten

[1] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

[2] Ultrastruktur: Merkmale, die nur mit Elektronenmikroskopen [Durchlicht- oder Auflichtelektronenmikroskop (Transmissionselektronenmikroskop oder Rasterelektronenmikroskop, TEM oder REM)] erkannt werden können

[3] Diplanie: Diplanie liegt vor, folgen regelmäßig aufeinander zwei unterschiedlich gestaltete Zoosporen

[4] Erste Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Birnförmig gestaltete Zoosporen

[5] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[6] Zweite Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Nierenförmig gestaltete Zoosporen

[7] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Flagellenbasen von Peronosporomycetes: Saprolegniomycetidae und Peronosporomycetidae

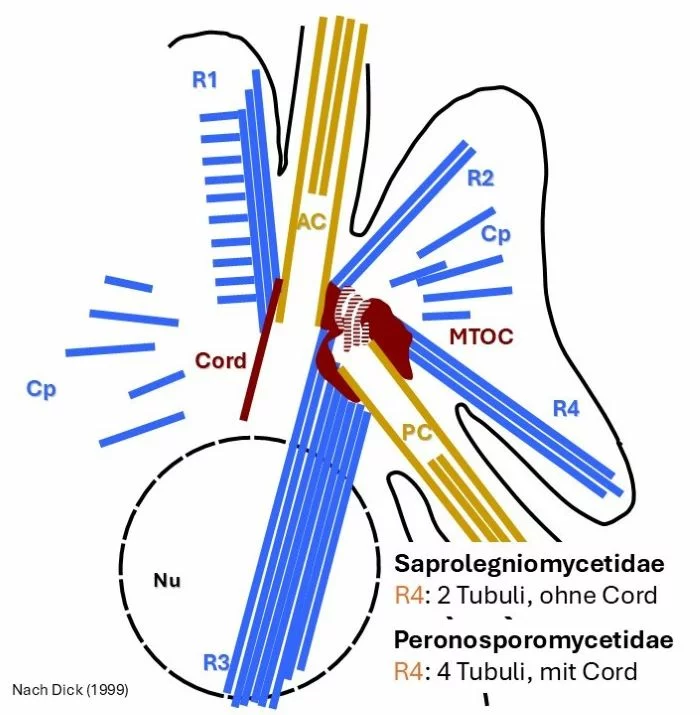

Microtubulibündel aus unterschiedlicher Zahl von Microtubuli mit ihrer typischen Anordnung: R1 und R2 aus drei bzw. zwei Mikrotubuli begleiten die Basis des vorderen Flagellums (AC), des Wimpernflagellums; R4 und R3 sind nach hinten Richtung glatter Geißel gerichtet (PC). Daneben liegen noch einzelne ins Cytoplasma gerichtete Mikrotubuli (Cp). Neben einem sog. Cord (Schnur, braun) sind noch weitere dunkel kontrastierende Flagellenbasen zusammenhaltende Elemente (Flagellenwurzel; braun) zu finden; davon ein gestreiftes Element. Nu: Zellkern; MTOC: Microtubuliorganisationscentrum.

Saprolegniomycetidae weisen in R4 nur zwei Microtubluli, und kein Cord auf, Peronosporomycetidae in R4 vier Microtubluli und das Cord ist vorhanden. Drei wurden (als Durchschnitt) gezeichnet.

Nach Dick (1999)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

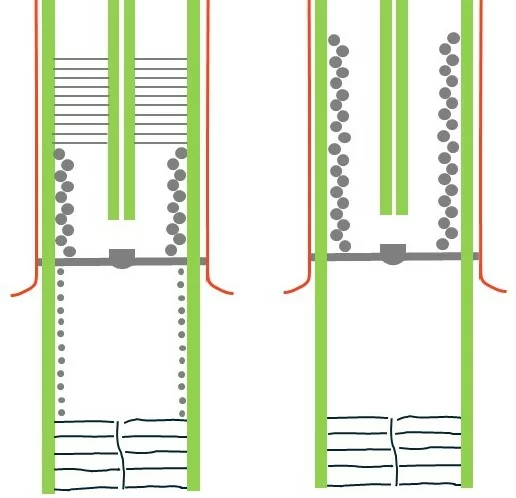

Schemata der Flagellen-Übergangszonen von Peronosporomycetes im optischen Schnitt (ppt-kreiert; Reinhard Agerer)

Links: Sprolegniomycetidae. – Rechts: Peronosporomycetidae

Mikrotubuli: grün. – Plasmalemma: rot. – Radiale Streben: Serie gerader, dunkelgrauer Stiche. – Helicale Verstärkung: große runde, dunkelgraue Punkte. – Serielle Ringe: kleine runde, dunkelgraue Punkte. – Terminalplatte mit zentralem Pfropf: dunkelgraue, dicke Querlinie mit zentraler Struktur. – Weniger streng geformte radiale Streben: Serie verbogener, dunkelgrauer Striche mit längsverlaufender Struktur.

Nach Dick (1999)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

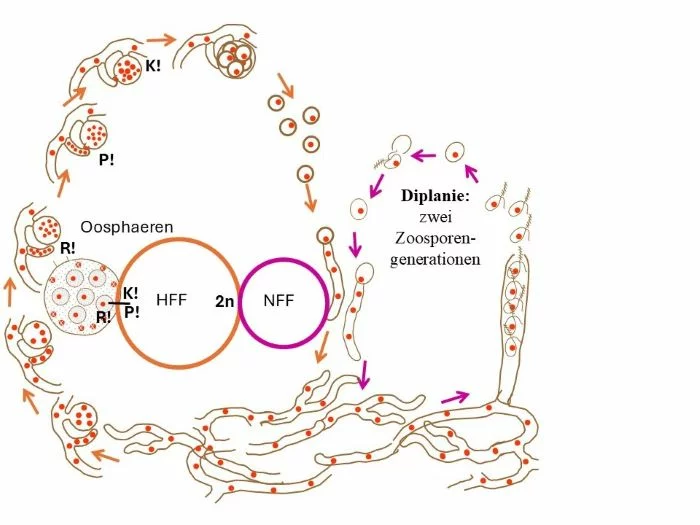

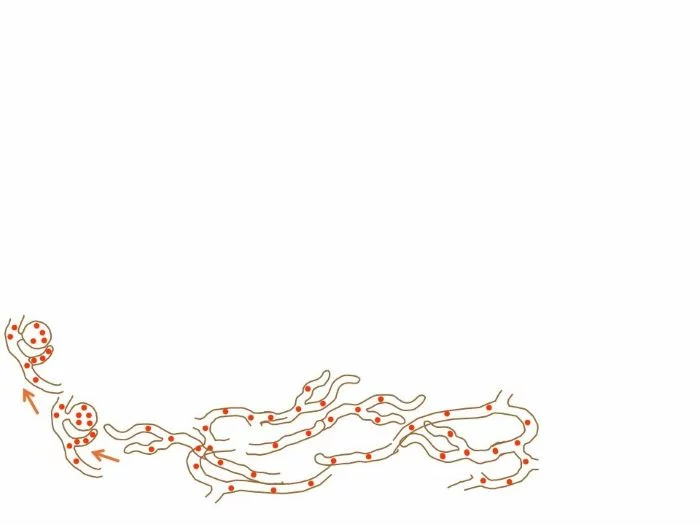

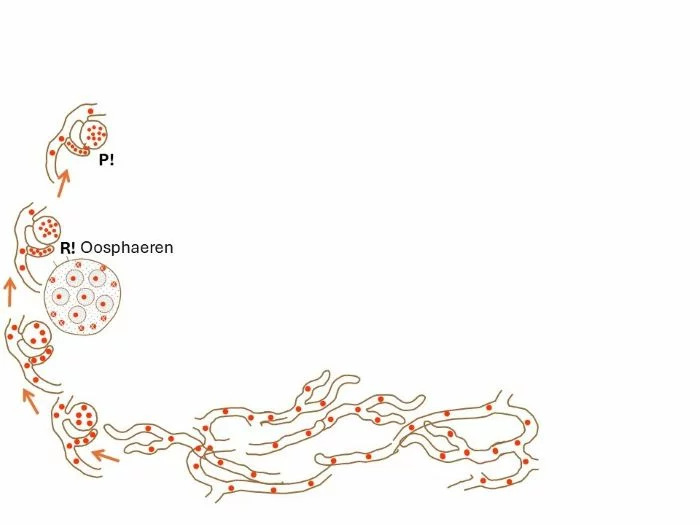

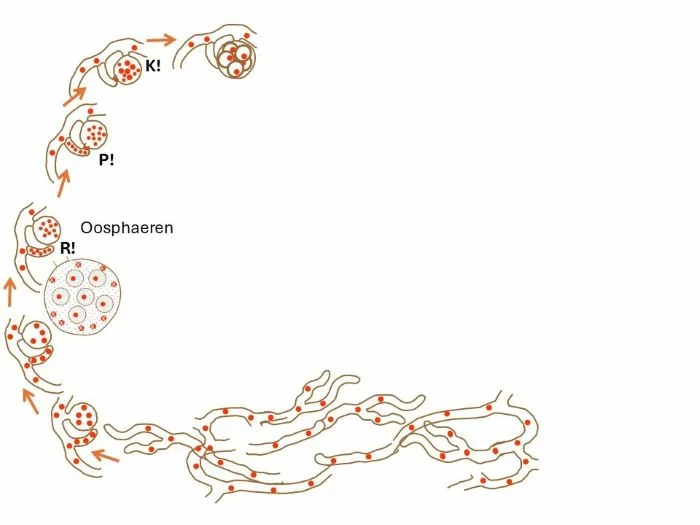

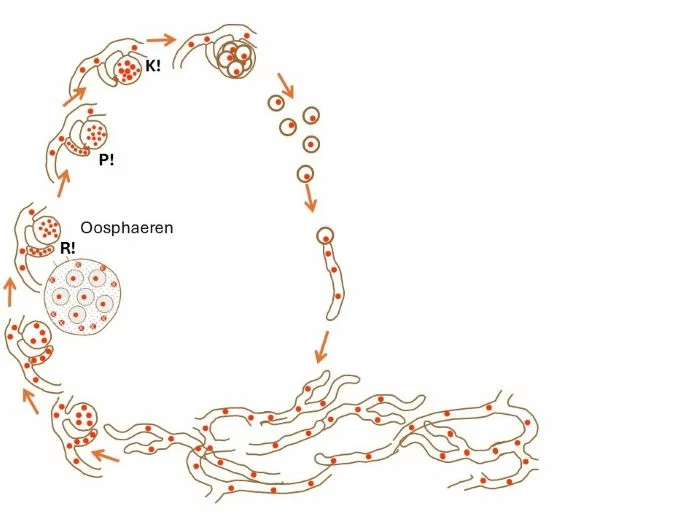

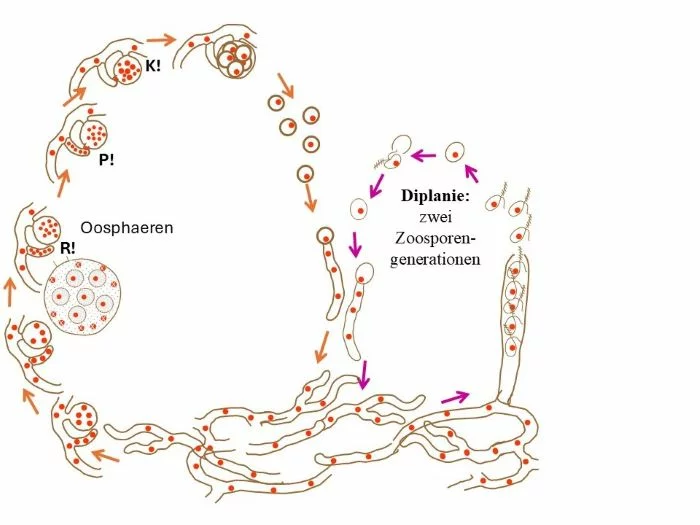

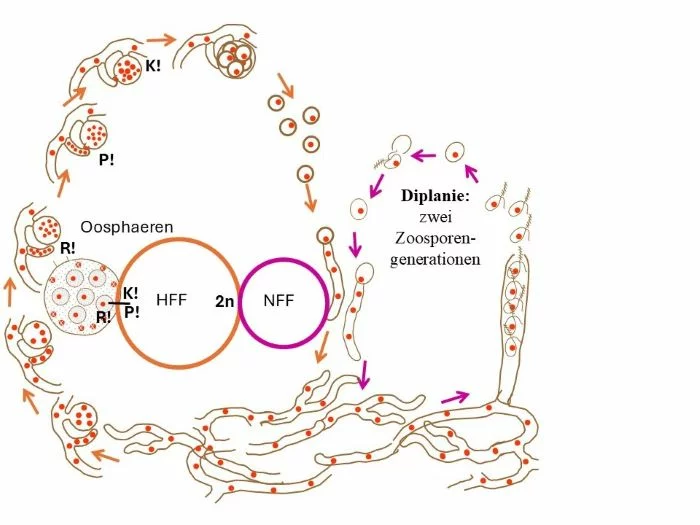

Entwicklungszyklus der Saprolegniomycetidae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Saprolgeniomycetidae wachsen mit vielkernigen, diploiden (große rote Punkte), siphonalen Hyphen als Mycel bevorzugt in Teichen und Weihern, die belegt sind mit totem organischem Material; manche Arten parasitieren auch Fische oder Krebse.

An diesen Hyphen entwickeln sich meist benachbart Antheridien (kleiner, gekrümmter, mehrkerniger Auswuchs) und Oogonien (mehrkernige, runde Blase), die beide, zunächst noch mit der Hyphe verbunden, mit je einem Septum abgegrenzt werden.

In beiden Organen erfolgt die Meiose (R!), so dass nur mehr haploide Kerne (kleine rote Punkte) vorliegen. Im Oogonium werden Oosphären angelegt, die Eizellen entsprechen, doch nur plasmaverdichtend vom umgebenden Protoplasten abgegrenzt werden. Nicht alle haploiden Kerne werden zu Oosphären; die übrigen werden aufgelöst. Anschließend erfolgt die Plasmogamie (P!), wobei die männlichen Kerne in das Oogonium einwandern.

Unmittelbar anschließend erfolgt die Karyogamie (K!) zu diploiden Zygoten (große rote Punkte), wobei männliche Kerne überzählig sein können. Die Zygoten entwickeln sich durch Verstärkung der Zellwand, durch Pigmentierung, oft durch Oberflächenornamente, zu Dauerzygoten.

Nach Freiwerden der Dauerzygoten und Beenden einer Ruhepause keimen sie mit siphonalen Hyphen aus, um wieder Mycel zu bilden. Damit ist der sexuelle Kreislauf geschlossen.

Wie für im Wasser lebende Organismen meist üblich, erfolgt auch eine sexuelle Vermehrung; hier über Zoosporangien, die die erste Zoosporengeneration (birnförmig gestaltet) entlassen; diese Zoosporen setzen sich nach einer Weile irgendwo fest und enzystieren sich. Daraus schlüpft dann die zweite Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen, jeweils nur eine Zoospore, daher liegt hier keine Vermehrung vor), die sich ebenfalls festsetzt, enzystiert und zu siphonalem Mycel auswächst. Zwei unterschiedlich gestaltete Zoosporen bilden sich in festliegender Reihenfolge; damit liegt Diplanie vor.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein diplontischer Lebenskreislauf, wobei nur die Gameten (männliche Kerne, Oosphären) haploid sind und nach Meiose und sofortiger Karyogamie die diploide Zygote entsteht. Neben dieser Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis und Pfeile), existiert auch eine Nebenfruchtform zur raschen, asexuellen Vermehrung (NFF, violetter Kreis und violette Pfeile), die zwangsläufig in der diploiden Phase erfolgt.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden sieben Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

.

Saprolgeniomycetidae wachsen mit vielkernigen, diploiden (große rote Punkte), siphonalen Hyphen als Mycel bevorzugt in Teichen und Weihern, die belegt sind mit totem organischem Material; manche Arten parasitieren auch Fische oder Krebse.

An diesen Hyphen entwickeln sich meist benachbart Antheridien (kleiner, gekrümmter, mehrkerniger Auswuchs) und Oogonien (mehrkernige, runde Blase), die beide, zunächst noch mit der Hyphe verbunden, mit je einem Septum abgegrenzt werden.

In beiden Organen erfolgt die Meiose (R!), so dass nur mehr haploide Kerne (kleine rote Punkte) vorliegen. Im Oogonium werden Oosphären angelegt, die Eizellen entsprechen, doch nur plasmaverdichtend vom umgebenden Protoplasten abgegrenzt werden. Nicht alle haploiden Kerne werden zu Oosphären; die übrigen werden aufgelöst. Anschließend erfolgt die Plasmogamie (P!), wobei die männlichen Kerne in das Oogonium einwandern.

Unmittelbar anschließend erfolgt die Karyogamie (K!) zu diploiden Zygoten (große rote Punkte), wobei männliche Kerne überzählig sein können. Die Zygoten entwickeln sich durch Verstärkung der Zellwand, durch Pigmentierung, oft durch Oberflächenornamente, zu Dauerzygoten.

Nach Freiwerden der Dauerzygoten und Beenden einer Ruhepause keimen sie mit siphonalen Hyphen aus, um wieder Mycel zu bilden. Damit ist der sexuelle Kreislauf geschlossen.

Wie für im Wasser lebende Organismen meist üblich, erfolgt auch eine sexuelle Vermehrung; hier über Zoosporangien, die die erste Zoosporengeneration (birnförmig gestaltet) entlassen; diese Zoosporen setzen sich nach einer Weile irgendwo fest und enzystieren sich. Daraus schlüpft dann die zweite Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen, jeweils nur eine Zoospore, daher liegt hier keine Vermehrung vor), die sich ebenfalls festsetzt, enzystiert und zu siphonalem Mycel auswächst. Zwei unterschiedlich gestaltete Zoosporen bilden sich in festliegender Reihenfolge; damit liegt Diplanie vor.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein diplontischer Lebenskreislauf, wobei nur die Gameten (männliche Kerne, Oosphären) haploid sind und nach Meiose und sofortiger Karyogamie die diploide Zygote entsteht. Neben dieser Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis und Pfeile), existiert auch eine Nebenfruchtform zur raschen, asexuellen Vermehrung (NFF, violetter Kreis und violette Pfeile), die zwangsläufig in der diploiden Phase erfolgt.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

2 Evolutive Tendenzen 1

.

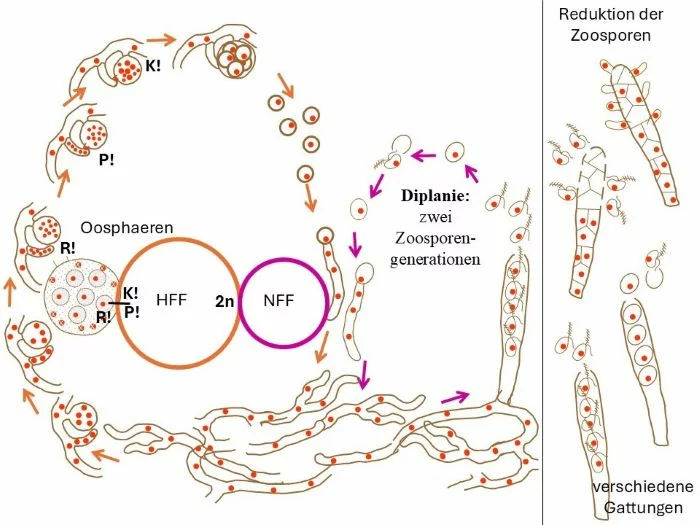

Manche entlassen sie bereits enzystiert[3],

Denen nierenförmige[4] unmittelbar entschlüpfen,

Im Gewässer das Weite suchen bis

Nahrung sie finden, auf der sie landen und danach

Keimen mit siphonalem[5] Hyphenschlauch.

.

Was bringt es, so wird mancher sich fragen,

Dass die erste Spore zur Ruhe sich setzt,

Dann eine zweite, anders gestaltet, die

Cyste, unvermehrt wieder verlässt.

.

Spekulativ nur lässt sich die Frage behandeln:

Eine zweite Chance vielleicht erhält sie damit,

Falls sie an unpassender Stelle gelandet,

Noch einmal aufzubrechen, ein letztes Mal.

War die erste Wahl dennoch günstig, ist kaum etwas verloren,

Sie findet dann sicherlich nochmal Gutes ganz in der Näh.

Außerdem: Evolutiv gesehen, war ihr Vorgehen vielleicht doch nicht so günstig,

Denn hätten Saprolegniomycetidae sonst sich dieses Vorhaben nicht gespart nach und nach?

.

Andere kammern Sporangien,

Wobei jeder Raum einer enzystierten Spore entspricht,

Aus der durch je eine Pore die

Zweite Generation von Zoosporen tritt.

.

Die letzte Stufe dieser Entwicklung kann jeder sich selbst schon denken:

Die Kammern entlassen keine Zoosporen mehr,

Hyphen[6 ]treiben aus diesen Räumen,

Schließen mit nahrhaftem Umfeld Kontakt.

.

Ausbreitungspotenzial geht damit verloren,

Wendet der ein oder andere sicherlich ein.

Doch solche Sporangien, die eigentlich welche nur waren[7],

Lösen sich meist von den Hyphen ab,

Flottieren als Ganzes im Wasser,

Keimen erst beim Anhalt dann aus.

.

Skeptisch beurteilt diesen Gedanken trotzdem so mancher,

Verliert doch die Art dadurch erheblich Potenzial;

Selbst wenn mehrere Hyphen hervortreiben, bleiben sie

Zwangsläufig ortsgebunden, sobald das Pseudosporangium[8] irgendwo hängt;

Zoosporen aber würden weitere Wege durchstreifen,

Sich über große Bereiche verstreu‘n.

.

Der Einwand gilt, ist auch verständlich!

Doch wenn rar das Wasser, dazu genehmes Substrat, kann dies von Vorteil sein,

Wenn geballte Hyphenmacht Nahrung besiedelt,

Es zu bewachsen, bevor die Konkurrenz diese Stelle betritt.

.

Zudem könnte dies, man müsste aber daran noch forschen,

Einen Ausgleich bringen, vielleicht einen Vorteil sogar,

Würden höhere Zahlen solcher Propagulen[9] gebildet

An Arten mit ausgedehntem Mycel[10].

.

Fußnoten

[1] Erste Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Birnförmig gestaltete Zoosporen

[2] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[3] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[4] Zweite Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Nierenförmig gestaltete Zoosporen

[5] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[6] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[7] Weil keine Zoosporen mehr gebildet werden

[8] Peudosporangium: Sporangium, das seine Zoosporen nicht mehr bildet

[9] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[10] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae: Abwandlung der Sporangien (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Rechte Spalte neben dem Entwicklungszyklus

Ganz unten: Das Sporangium entlässt in typischer Weise die erste Zoosporengeneration (birnförmige Zoosporen).

Darüber: Hier verlassen bereits enzystierte Sporen der ersten Zoosporengeneration das Sporangium, woraus dann die zweite Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen) entsteht.

Darüber: Das gekammert erscheinende Sporangium (Kammern sind wohl nichts anderes als aneinander abgeplattete enzystierte Zoosporen der ersten Zoosporengeneration) entlässt aus jeder Kammer Zoosporen der zweiten Generation (nierenförmige Zoosporen)

Ganz oben: Gekammertes Zoosporangium, das sich meist von Hyphen löst, treibt aus jeder Kammer einen Keimschlauch.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

3 Evolutive Tendenzen 2

.

Ein ähnliches Schicksal trifft Oogonien[1], die Eizellbehälter,

Was der Zygoten[2] Zahl betrifft, wenn sie gereift.

Obwohl recht geräumig, bleiben Dauerzygoten[5] recht klein.

.

Über alle Vertreter der Unterklasse[6] gesehen,

Reduziert sich oft erheblich die Zahl;

Bei manchen füllt nur eine

Ihren Behälter fast vollkommen aus;

Vergleichsweise groß kann damit sie werden.

Kontraproduktiv kommt dem Betrachter dies vor.

.

Damit aber wird der Weg geebnet

Für weiteren Schutz, von der Oogonienwand um die Spore gelegt;

Dadurch kann des Behälters Wand sich mit Höckern und Stacheln versehen,

Was möglicherweise der Ausbreitung dient.

.

Auch wenn dies womöglich von Vorteil,

Bleibt der Zygoten geringere Zahl, oft nur eine, der Arten Problem.

Doch werden Ooogonienmengen erheblich gesteigert,

Könnte Ausgleich damit für weniger Dauerzygoten pro Beutel besteh’n.

Eine Ergänzung wirft sicherlich jemand in die Debatte:

Größere Dauerzygoten geben bedeutend mehr Reserven der Spore mit. –

.

Schon im Karbon[7], vor dreihundertunddreißig Millionen Jahren

Traten Saprolegniomycetidae mit einziger Dauerspore auf.

Gabelstacheln mit etwas nach außen gebogenen Armen

Dienten zum Verkrallen wohl an einem vorbeistreifenden Tier,

Das die Hülle mitsamt der einzeln enthaltenen Spore

Unbeabsichtigt mit sich nahm, dann irgendwo auf dem Weg verlor.SL

.

Fußnoten

[1] Oogonien: Eizellbehälter

[2] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[3] Saprolegnia: Wasserschimmel schlechthin (Saprolegniaceae; nicht separat behandelt; Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[4] Oogon

[5] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[6] Unterklasse wird durch die Endung -mycetidae angezeigt

[7] Karbon-Zeit (Carbon-Zeit, Steinkohlezeit): Vor etwa 359 – 299 Millionen Jahren

SL Krings M, Dotzler N, Taylor TN, Galtier J (2007) a microfungal assemblage in Lepododendron from the upper Visean (Carboniferous) of central France. C. R. Palevol 6: 431-436

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

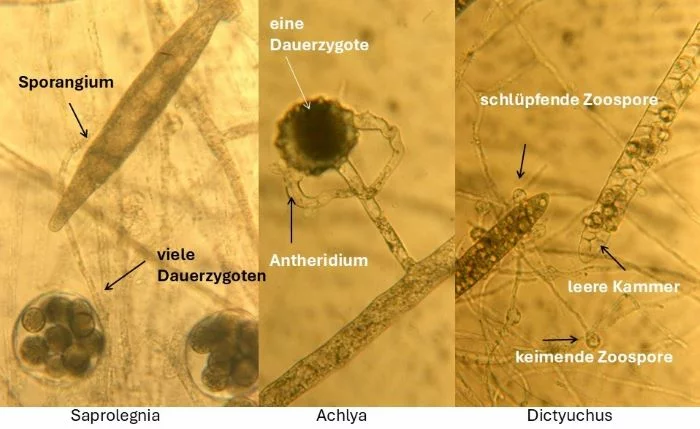

Sporangien und Dauerzygoten verschiedener Saprolegniomycetidae-Gattungen (Originale; Reinhard Agerer)

Links: Saprolegnia; Oogonien mit vielen leicht dickwandigen, glatten Dauerzygoten; Sporangium; Zoosporen nicht zu erkennen.

Mitte: Achlya; Oogonium mit nur einer Dauerzygote; Wand der Dauerzygote dickwandig, glatt (nicht erkennbar); Oogonium mit kegligen hohlen Warzen; zwei dem Oogonstiel entspringende Antheridien bemühten sich um ein Oogon. Es handelt sich hier um eine homothallische Art.

Rechts: Dictyuchus; gekammerte Sporangien aus denen Zoosporen der zweiten Zoosporengeneration (nicht zu erkennen) schlüpften. Eine encystierte Zoospore der zweiten Zoosporengeneration keimt mit einer Hyphe.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

4 Der Fische Plage (AP)

.

Nicht nur junge und alte, gefundenes Fressen ist auch der Laich[4],

Dringen nicht in die Tiefe, setzen sich meist oberflächlich nur fest,

Nehmen gerne auch Kiemen[7], was nicht verwundert,

Werden doch mustergültig dort sie versorgt.

.

Sollte die Zoospore[8] dennoch auf ungeeigneten Orten irgendwo landen,

Steht eine zweite, eine dritte, Chance ihr zu:

Braucht eine Weile, dann kommt sie als Zoospore wieder hervor,

Sucht erneut oder enzystiert sich wieder

Auch frei im Wasser, wird ihr das Suchen zu bunt;

Schwebt mit Hilfe vieler Häkchen der Hülle[11]

Oder krallt sich an Fische damit oder Oberflächenhäutchen des Wassers fest.

.

Geschwächte Fische sind Parasiticas[12] Vorzugsopfer.

Gründe dafür sind mehr als genug:

Verletzung, zu warmes, zu kaltes Wasser,

Schlechte Ernährung, zu dichter Besatz[13].

.

Läsionen[14] am Körper sind Folge Parasiticas Wachstums.

Hyphen[15] hängen wie Watte hervor;

Bedecken dort weißlich zunächst das Opfer,

Doch graut und bräunt diese Watte, fängt Schwebepartikel sie ein.

.

Nur mehr lethargisch schwimmen die Opfer,

Wird doch die Blutzirkulation oberflächlich gestört.

Stirbt irgendwann der Saprolegnia-Befallene Arme,

Hat Parasitica längst schon mit Zoosporen das Wasser verseucht.SL

.

Fußnoten

[1] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[2] Saprolengia parasitica: Parasitischer Wasserschimmel (Saprolegniaceae; nicht separat behandelt – Saprolegniophycetidae – Peronosporomycetes – Straminilipila – Wimpeola –…)

[3] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[4 ]Laich: Gelege von Fischen und Amphibien

[5] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[6] Epidermis: Auch Oberhaut genannt, als äußerste Schicht der Haut, die eigentliche Schutzhülle gegenüber der Umwelt; besteht aus mehrschichtigem, verhornendem Plattenepithel

[7] Kiemen: Spezialisierte Atmungsorgane bei wasserlebenden Tieren

[8] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[9] Keimschlauch: Schlauchartige, zunächst querwandlose Struktur, mit der bewegliche oder unbewegliche, oft Überdauerungsstadien, auswachsen, „keimen“

[10] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[11] Als Cyste

[12] Saprolegnia parasitica

[13] Besatzdichte (Fischzucht): Die mögliche Dichte der Fische (Besatz) ergibt sich als zehnter Teil des verfügbaren Wasservolumens; abhängig von der Fischart kann aber der Teiler Zehn nach oben und unten variieren.

[14] Läsionen: Gewebeschädigungen durch Absterben oder Verletzung von Gewebe; bei Blättern oft mit Durchbruch verbunden

[15] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

SL Plumb JA (1997) Striped Bass and other Morone culture. CABI-Bericht. – Rowland SJ (2013) Hatchery production for conservation and stock enhancement: the case of Australian freshwater fish. CABI-Bericht. – Kar D (2016) Epizoic ulcerative fish disease syndrome. CABI-Bericht.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegnia parasitica, Fischpest

Oben: Meerforelle, verendet; mit bräunlichem Mycel (eingefangene Partikel) belegt

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seatrout_UDN_saprolegnia.jpg

Autor: Velela

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Unten: Bachforelle, lebend, mit noch weißem Mycel belegt

Autor: Hans Lauterbach Furchenstein

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wassershimmel i.w.S.

5 Krebspest (AP)

.

Amerikanische Krebse[1] brachten die Krankheit zu uns nach Europa

An der nicht nur der Edelkrebs[2] bis fast zum Verschwinden litt,

.

Am schlimmsten aber traf es den Edelkrebs[7]!

In der Türkei recht gut dokumentiert:

Fingen sie neunzehnhundertundvierundachtzig – noch ohne Krebspest[8] –

Achttausend Tonnen pro Jahr,

Waren zehn Jahre später es nur noch fünfhundert.

Warum man zurecht von Krebspest spricht, erklärt sich damit von selbst.

.

Nachdem er als Cyste[12] darauf sich breit gemacht

– Auch die Krebspest hat zwei bis drei Chancen, dies hintereinander zu tun,

Fand sie zunächst keinen günstigen Ort –

Von dort dringen Hyphen durchs Exoskelett[13 ]in den Körper

– Wenn nicht, wie bei Signalkrebsen der Fall,

Melanin[14] sie am Eindringen hindert –

Sie führen zu unheilbarer Krankheit und sicherem Tod:

.

Der Krebse Fluchtreflexe werden zunehmend schwächer,

Setzen dann völlig aus;

Kratzen mit Schreitbeinen sich an den Augen, Abdomenunterseite[15] und Gliedmaßen;

Werden vermehrt, was ungewöhnlich, tagaktiv;

Lähmungserscheinungen machen sie völlig lethargisch;

Gliedmaßen fallen ab, Krebse kippen um und sterben danach.

Weißes Mycel[16] erscheint an Scherengelenken und Augen.

Mittlerweile kann jeder sich denken, was anschließend passiert. –

.

Der Leser fragt sich vielleicht am Ende,

Was mit Dauerzygoten[17] nach der Ruhe passiert.

Keimen nicht mit Schläuchen, sondern bringen,

Ihren Inhalt austreibend, Dutzende Zoosporen[18] hervor.

.

Fußnoten

[1] Nordamerikanischer Krebs, Signalkrebs: Pacifastacus leniusculus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[2] Edelkrebs: Astacus astacus (Astacidae à Edelkrebs: Astacus astacus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[3] Türkischer Krebs: Astacus leptodactylus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[4] Steinkrebs: Austropotamobius torrentium (Astaciae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[5] Weißkrallenkrebs: Austropotamobius pallipes (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[6] Astacus pachypus: Kaspischer Krebs (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[7] Edelkrebs: Astacus astacus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[8] Krebspest: Aphanomyces astaci (Saprolegniales; nicht separat behandelt – Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Saprolegnia parasitica: Parasitischer Wasserschimmel (Saprolegniales; nicht separat behandelt – Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminilipila – Wimpeola –…)

[11] Aphanomyces astaci: Krebspest (Saprolegniales; nicht separat behandelt – Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[12] Enzystierte zweite Zoosporengeneration: der nierenförmig gestalteten Zoosporen

[13] Exoskelett: Wird von Zellen zu selbständigen Strukturen ausgeschieden und zusammengelagert und auf der Oberfläche des Tieres abgelagert

[14] Melanin (Animalia): Eine diverse Gruppe bräunlicher bis schwarzer Substanzen von Animalia, die ihren Ausgang von DOPA nehmen.

[15] Abdomen (Gliederfüßer): An das Bruststück sich anschließender Hinterleib

[16] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[17] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[18] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Krebspest des Edelkrebses (Astacus astacus)

Von Garnelio.de, mit Erlaubnis

Autor: Chrislukhaup

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

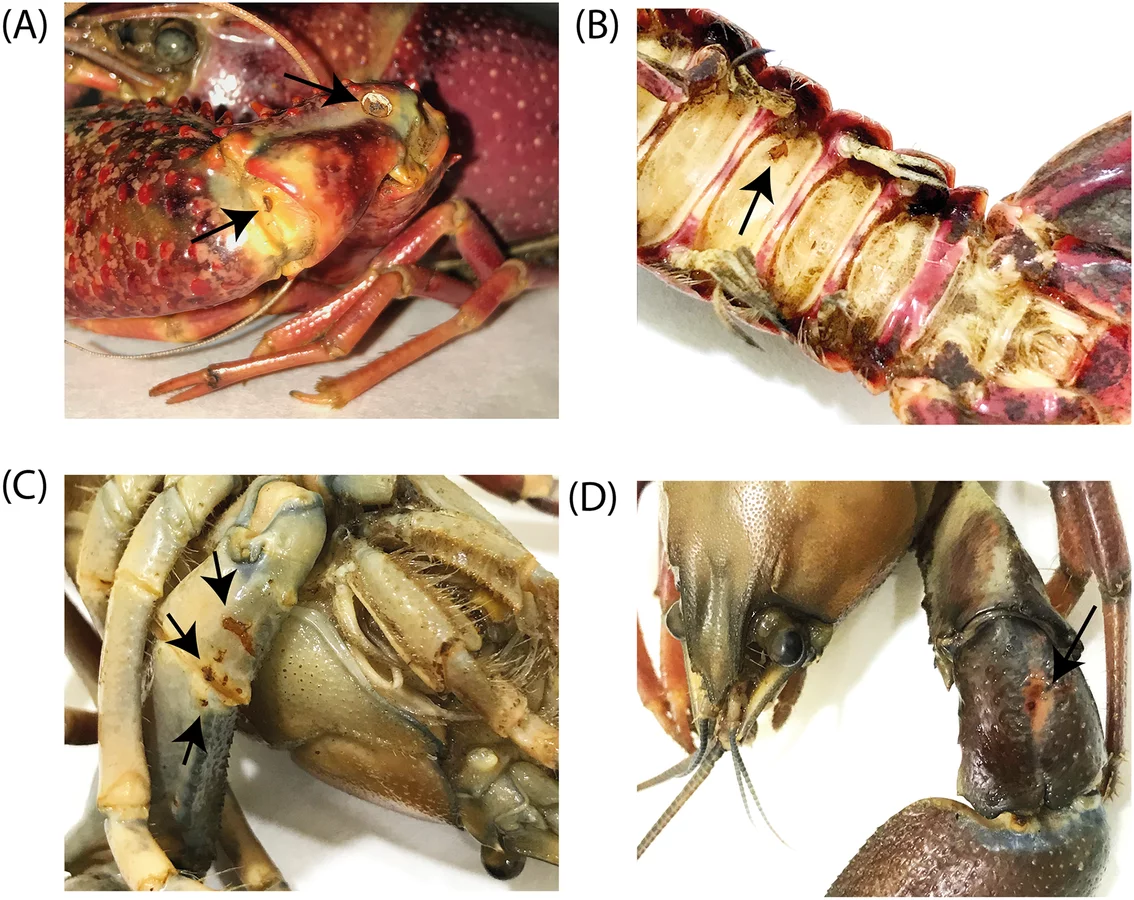

Aphanomyces astaci, Krebspest Befall und Immunreaktion Nordamerikanischer Krebse

Nordamerikanische Krebse zeigen eine Immunreaktion auf Aphanomyces astaci. Fotos von Pacifastacus clarkii (A, B) und Pacifastacus leniusculus (C, D). Bildung von Melanin, was sich als gebräunte Flecken zeigt (Pfeile), sind charakteristische starke Immunantworten auf Aphanomyces astaci, an den Verbindungen (A) einer Zange und (B) an subabdominaler Cuticula von Pacifastacus clarkii, sowie an der ventralen (C) und dorsalen (D) Zangenoberfläche von Pacifastacus leniusculus.

Autor: Martín-Torrijos L, Kawai T, Makkonen J, Jussila J, Kokko H, Diéguez-Uribeondo J (2018);doi:10.1371/journal.pone.0195353

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht