Centrales

Zum Glossar über:

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

1 Kammerung

.

Vereinzeln sich, werden vom Faden zur Kokke[1],

Schweben und treiben im Meer so dahin,

Sammeln sich dennoch wieder zuhauf

In strömungs- und wirbelverschonten seichten Partien im Schelf[2].

.

Für immer tief im Sediment geschichtet deponiert,

Bezeugen sie mehr als

Einhundertzwanzig Millionen Jahre schon

Die Existenz dieser durchbohrten, filigranen Gestalten im Meer.

.

Feine Poren stehen in Reihe,

Verdecken, was sich dahinter verbirgt:

Komplexe Höhlen, nach außen hauchdünne Gänge,

Eine Planungsstruktur, deren Exaktheit Bertachter verblüfft.

.

Zur Ästhetik kamen sie damals.

Doch wie sahen die Vorgänger aus?

So fein ziseliert sicherlich nicht,

Kein Anfang zeigt sich heute uns mehr! –

.

Von der Mitte nach außen, zum Rand hin der Scheibe,

Wachsen, einer Flachcisterne[3] im Zentrum entsprießend,

Vier Schlauchvakuolen, wiederholt sich verzweigend,

Dicht den Plasmamenbranen[4] entlang.

.

Treffen einander, verschmelzen zu einem feinmaschige Netz,

Füllen sich langsam mit kieselsäureimprägnierten[7] Substanzen,

Schützen die Zelle vor Platzen und Bruch.

.

Nicht immer verzieren die Muster rundliche Scheiben,

Elliptisch, langezogen oval,

Oft auch eckig mit abgerundeten Spitzen;

Auch Schiffchenförmig, erweitern das Formarsenal.

.

Rundliche herrschen schon lange Zeit;

Bleiben radiär, von der Mitte symmetrisch,

Bereichern der Schutzhülle Feinkonstruktion,

Bis die Langform Revolutionäres beginnt.

.

Fußnoten

[1] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[2] Schelf, Kontinentalschelf, Festlandsockel: Küstennahe, flache Meeresbereiche bis zu 200 m Tiefe.

[3] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[4] Plasmamembran, Zellmembran: Lipiddoppelmembran um den Zellinhalt herum

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[6] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[7] Kieselsäure: [Si(OH)4]

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

2 Blasenroulette

.

Plasmalemmata[1] trennen die Töchter

Kaum nach des Zellkerns mitotischer[2] Teilung.

Bereiten sich vor, exakt konstruierte Schalen zu bilden.

Holen große, runde Vesikel, Areolen[3],[4], heran,

Ordnen sie hexagonal[5] mit gleichförmigem Maß,

Vertäuen fibrillär sie an der inneren Schicht aus Lipid[6].

.

Dünne Schlauchvakuolen füllen die Räume nahe der

Schalen künftiger Oberfläche zwischen der Areolen Sechseckmodulen,

Bilden hohle Wände aus Cisternen von Sechseck zu Sechseck.

.

Senken ins Cytoplasma sich ein

Bis an die Basis der Riesenvesikel.

Kleine Vakuolen der Golgicisternen[10],[11],

Final zwischen Areolen und Plasmalemma gelegen,

Bringen verwobenes Flechtmaterial

Bis an die äußeren Grenzen des neu entstandenen Bodens.

.

Der vereinten Schlauchvakuolen plasmatische Seite

Grenzt als Neuplasmalemma die neu entstandene Hypotheka[12] ab.

Versperrt, nach partiellem Öffnen der Riesenvesikel nach innen und außen,

Den direkten Zugang zum schachtelgeschützten Raum.

.

Fußnoten

[1] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[2] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[3]A reolen (Kieselalgenzelle): Ausnehmend große Zellvesikel, Zellcisternen

[4] Areolen (Kieselalgenschale): Schalenhohlräume aufgrund von großen Cisternen (Areolen) gebildet

[5] Hexagonal: sechseckig

[6] Innere Schicht der Lipiddoppelmembran

[7] Silikat: Mineral aus SiO2bestehend

[8] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[9] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[10] Golgiapparat: Organellen eukaryotischer Zellen. In ihm werden Proteine, die vom Endoplasmatischen Retikulum hergestellt wurden, modifiziert und sortiert. Außerdem schnürt er kleine Vesikel ab, die Zellprodukte sammeln, die zur Sekretion oder für andere Organellen bestimmt sind. Seine oft tellerförmig anmutenden Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern diese Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet.

[11] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[12] Hypotheka: Schachtelboden der Kieselalgen; im Gegensatz zu Epitheka, Schachteldeckel

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

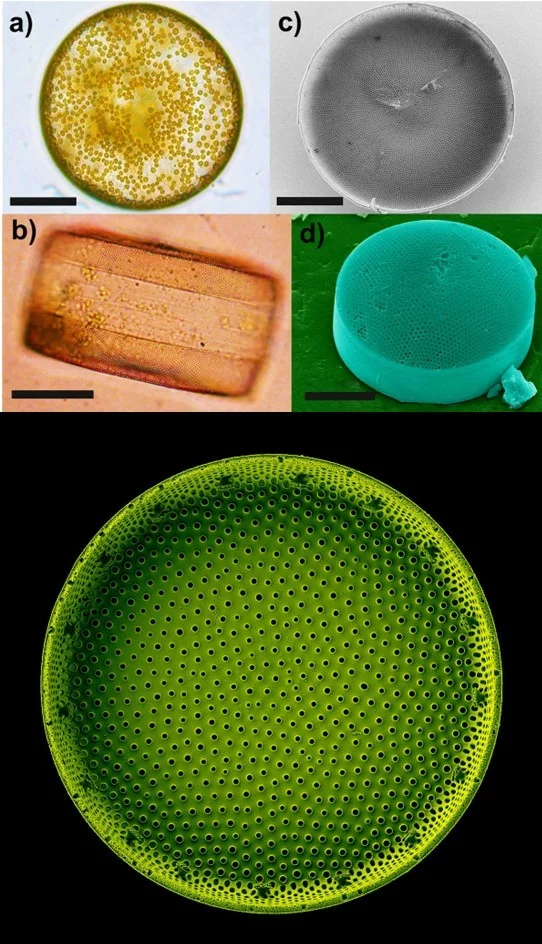

Oben: Coscinodiscus wailesii (Centrale Kieselalge)

Ansicht einer lebenden und einer gereinigten Cocinodiscus wailesii.

Lichtmikroskopische Aufnahme einer lebenden Zelle in Aufsicht (a) und in Seitenansicht (b); viele kleine scheibenförmige Chloroplasten erkennbar. FE-SEM Aufnahmen einer gereinigten, einzelnen Schale, Innenansicht (c) und Außenansicht (d). Skala: 50 µm.

Autoren: Edoardo De Tommasi, Roberta Congestri, Principia Dardano, Anna Chiara De Luca, Stefano Managò, Ilaria Rea & Mario De Stefano

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Unten: Coscinodiscus oculus-iridis (Centrale Kieselalge)

Poröse hierarchische Struktur einer Coscinodiscus oculus-iridis Diatomeenschale. Eingefärbtes REM-Bild

Autor: Pavel.Somov

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

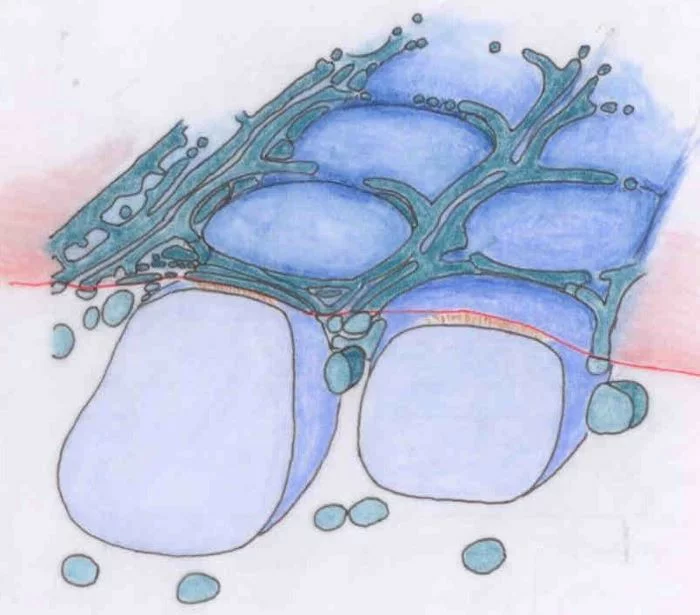

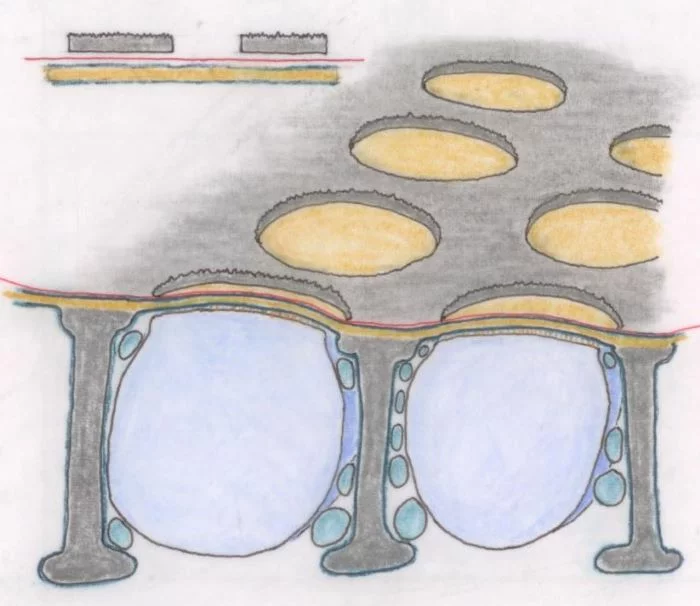

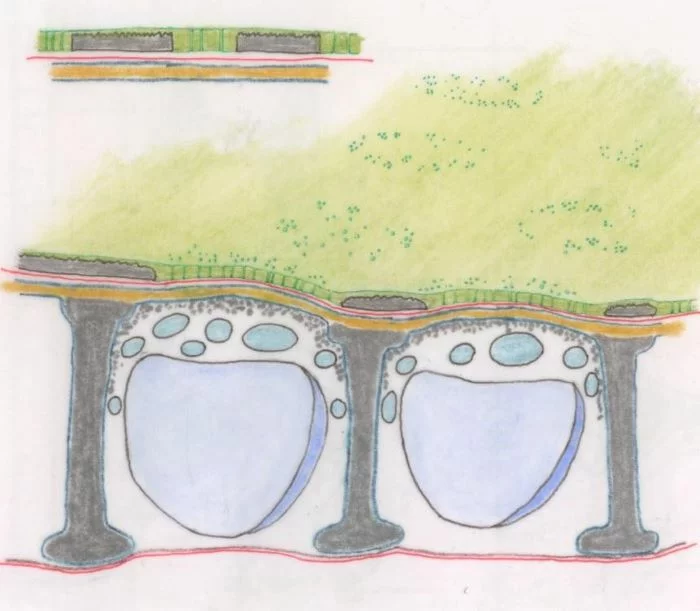

Aufbau und Ontogenie der Kieselschale (Deckel, bzw. Boden) einerCentralen Kieselalge am Beispiel von Coscinodiscus, so wie es möglichweise für viele Centrales gilt. Seitenteile werden danach erst und in einfacherer Organisation ergänzt.

Nach: van den Hoek et al. (1993), S. 145, Abb. 9.5 (Kreide, Tusche, Fineliner; Reinhard Agerer)

Oben: Regelmäßig angeordnete, große, in der Form einander ähnelnde Alveolenvesikel (blau; Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellbau; Lipiddoppelmembran schwarz) sind am Plasmalemma (rote Linie) der neu entstandenen Zelle mit fibrillärem Material verbunden (ocker; vertikale kurze Striche) und werden damit in Position gehalten; geben so Lage und Form der nach Fertigstellung in Aufsicht sechseckigen Schalenkammern vor. Außerdem scheinen auch ER-Cisternen (olivgrün; dunkel in Aufsicht, heller im Schnitt), dem gleichen Zweck zu dienen. Als Schablone, als Model, liegen somit die geordneten Areolenvesikel vor, um daran den weiteren Bau der Kieselalgenschale vornehmen zu können. Kleinere, womöglich vom Golgiapparat stammende Silikatvesikel, setzen sich zu Schläuchen zusammen, die zunächst die Täler zwischen den einzelnen Areolenvesikeln ausfüllen und somit ein Netz etablieren und den Kieselschalenbau im Hexagonalmuster festlegen und beginnen. Die fasrige Verbindung zum Plasmalemma verhindert zunächst die Bildung dieser Schläuche zwischen Areolenvesikeln und Plasmalemma.

Mitte: Nachträgliches Verschmelzen der unterhalb des Plasmalemmas liegenden Schläuche (nicht dargestellt), bildet eine dann doch durchgehende Basalschicht (gelb; in Aufsicht als Fenster und im Schnitt), wonach in größeren Mengen Silikat (dunkelgrau) antransportiert und abgeschieden wird: zum einen nach außen über den Weg des Plasmalemmas (rot; Transportvesikel werden dabei wohl in das Plasmalemma eingegliedert); die Stellen über den Areolenvesikeln (Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellbau) bleiben dabei fensterförmig ausgespart; zum andern „senken“ sich nach innen zwischen die Vesikel die verbundenen Schläuche ab, in Wirklichkeit werden neue Silikattransportvesikel eingegliedert und bilden zum Sechseckmuster die Silikatwände (dunkelgrau, umgeben von dunkelolivgrün dargestellten Lipiddoppelmembranen) der Kieselschale (Muster im Schnitt nicht zu sehen). Der Aufbau der Schalenwand ist oben links nochmals hervorgehoben. ER-Cisternen (hellolivgrün; im Schnitt) umgeben nach wie vor die Areolenvesikel (blau; Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellblau, Lipiddoppelmembran dunkelolivgrün).

Unten: Die Areolenvesikel (Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellblau, Lipiddoppelmembran schwarz) verlieren den Kontakt zur Basalschicht (gelb), denn ER-Cisternen (olivgrün, im Schnitt) schieben sich dazwischen, Silikat wird nun auch von innen her an die Basalschicht und an den seitlichen Wänden abgelagert (dunkelgrau; womöglich vom Golgiapparat stammend). Ein engmaschiges Gitternetzwerk (grün; in Schnitt und Aufsicht) lagert sich der Schale von außen an, füllt die silikatfreien Fenster, bildet Porenfelder, die eine Verbindung der Zelle zur Außenwelt ermöglichen. Ein neues Plasmalemma wird angelegt (rot), das die entstandenen Kammern nach innen hin abgrenzt; eine organische Schicht aus vielfach sulphatierten Polysacchariden, sulphatierte Glucomannane eingeschlossen, wird durch das neue Plasmalemma hindurch abgeschieden. Das ursprüngliche Plasmalemma kann erhalten bleiben. Der Aufbau der fertigen Schalenwand ist oben links nochmals hervorgehoben.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

3 Sinken oder nicht, ist die Frage

.

Abhängig von Fotosynthese[1]verweilen Centriales im Licht,

Wie andere Algen[2] dies massenhaft tun,

Auch meeresspiegelnah in der oberen Schicht

Zum Nährstoffentnehmen trotz Konkurrenz.

.

Scheu‘n das Gedränge.

Sinken kaliumbeladen nachts tiefer hinab

Bis ihr Gewicht jenem des Wassers entspricht.

Füllen Phosphat- und Siliciumspeicher,

Ersetzen später Kalium- durch leichtere Natriumionen,

Steigen so bei Morgendämmern wieder hinauf. –

.

Anhängsel, steif, silikatstabil, strecken Raffinierte von sich, die

Sinkgeschwindigkeit zu verringern,

Mit willkommenem Nebeneffekt,

Unattraktiv für Prädatoren[3] zu sein.

.

Im sonst ruhig liegenden Wasser

Bewirken kleinste Wirbel schon

Drehen, Sinken, Kippen und Schaukeln

Strahlen- und dornentragender Zellen.

Tauschen so körpernahe, abgereicherte Schichten

Gegen nährstoffbeladene ein.

.

Fußnoten

[1] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[2] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende, grüne Thallophyten

[3] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

4 Noch etwas

.

Viel ist nicht zu ergänzen,

Was die Ordnung zudem noch zeigt,

Damit sich abhebt von ihrer Schwester:

Bevölkern die Zelle,

Zwei langestreckte nur liegen in Pennales jedoch.

.

Centrales sind radiärsymmetrisch[3],

Wenn auch nicht immer vollkommen rund,

Bewegen nicht sich eigenständig, wie für Pennales dies typisch,

Die eine Schleimrutscherei verwenden dazu,

Richtung schmäleren Endes vorwärtszukommen[4].

.

Fußnoten

[1] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[2] Linsen, Samen von Lens culinaris (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[3] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[4] Bilateralsymmetrisch: Spiegelbildsymmetrisch

[5] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[6] Zygogamie: Gametangiogamie der Zygomycota wird, wegen der Bildung von Zygophoren, auch als Zygogamie bezeichnet; sie wird in ähnlicher Weise auch von Pennales vollzogen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht