4.2 Cnidaria Texte S-Z

Scleractinia, Steinkorallen:

1 Wohin mit dem Kalk? (TP)

.

Ein chemisches Gleichgewicht besteht im Meerwasser zwischen

Wird dieses Gleichgewicht gestört, weil Kohlensäure zerfällt

In seine Bestandteile Kohlendixoid[5] und Wasser,

Zugleich CO2 entflieht oder entnommen wird,

Liefert Calciumhydrogencarbonat immer mehr Kohlensäure

Mit der Folge, es bildet sich auch immer mehr Calciumcarbonat,

Das, wenn es zu hochkonzentriert wird,

Dort, mineralischen Kalk bildend, kristallisiert.

.

Zucker, daraus neue Substanzen zu bilden, die jeder Polyp[8] so gut braucht.

Wurden dadurch womöglich, Kohlensäure in CO2 und Wasser zu spalten,

Polypen – durch ihr eignes Enzym[9] – motiviert?

.

Kalk ist, wie schon bei andern Polypen gesehen,

Ein hochwillkommener Stoff für Schutz,

Doch, wie von Helioporidae[10] geschildert,

Bringt dies mitunter drastischen Nachteil mit sich.

.

Fußnoten

[1] Calciumhydrogencarbonat: CaHCO3

[2] Dissoziiert: Als Anion und Kation vorliegend

[3] Kohlensäure: H2CO3

[4] Calciumcarbonat, Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[5] Kohlendioxid: CO2

[6] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[7] Symbiodinium microadriaticum: Dinophyceae (Dinoflagellata – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[9] Carboanhydrasen: Enzyme, die die Umwandlung von Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O) in Bikarbonat- (HCO3-) und Wasserstoffionen (H+) und umgekehrt katalysieren

[10] Helioporidae (Der Scleralcyonacea Rest – Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – Cnidaria – …)

Eingestellt am 23. November 2024

.

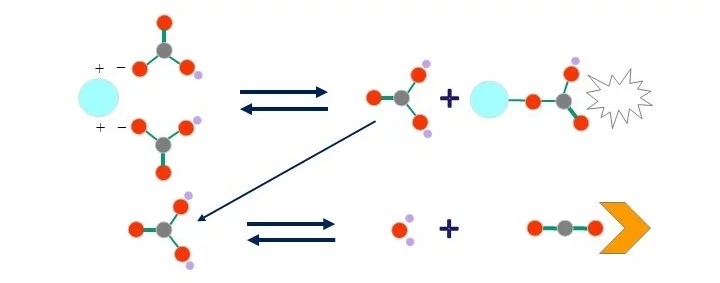

Steinkorallen und Kalkbildung (ppt-generiert, Reinhard Agerer)

Im Meerwasser dissoziiert vorliegendes Calciumhydrogencarbonat [Ca+(HCO3−)2] (oben links) steht im Rektionsgleichgewicht (Doppelpfeil) mit Kohlensäure [H2CO3], (oben Mitte), und Kalk [CaCO3], (oben rechts).

Kohlensäure [H2CO3], (unten links), wird vom Polypen ständig diesem Reaktionsgleichgewicht entnommen (dünner Pfeil) und spaltet sie mit seiner Carboanhydrase in Wasser [H2O], (unten Mitte), und Kohlendioxid [CO2], (unten rechts), das die Zooxanthelle Symbiodinium für Fotosynthese entnimmt (ockerfarbener Pfeilkopf) und damit das Reaktionsgleichgewicht (Doppelpfeil) zwischen [H2CO3] und [H2O] + [CO2] stört (untere Zeile). Damit wird aber auch das Reaktionsgleichgewicht der oberen Zeile gestört, weil [H2CO3] ständig entnommen wird. So wird [Ca+(HCO3−)2] permanent in [H2CO3] und Kalk [CaCO3] umgesetzt, so dass [CaCO3] dann überkonzentriert vorliegt und zu Kalk (unregelmäßiger Stern) ausfällt.

Hellblau: Calcium; rot: Sauerstoff, dunkelgrau: Kohlenstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung; +/−: positive/negative Ladung des Atoms/des Moleküls

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 136

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scleractinia, Steinkorallen:

2 Aufbau des Skeletts

.

Steinkorallen scheiden – ihr alleinstellendes Merkmal –

Keineswegs bleibt es bei dieser kalzifizierten Fußplatte,

Denn sechs radiär verlaufende Kalksepten drängen sich von der Basalplatte[5] her

– Bleiben mehr grundnah als Sarcosepten[8] dies tun:

Diese treffen den Pharynx[9] –

Scheiden bei vielen Arten, peripher Skelettsepten verbindend, einen Ringwall aus,

Zudem im Zentrum gelegentlich eine

Massive Säule, von Experten Columella[10] genannt.

.

Diese sechs Sclerosepten bleiben nicht die einzigen.

Eine zweite Sechserserie bildet sich alternierend dazwischen von unten her,

Die zwischen gleichfalls neuentstandende Mesenterien[11] sich schieben;

Anschließend erscheinen von diesen Kalksepten gleich zwölf,

Oft erhöht sich die Anzahl noch weiter,

Doch schwer lässt dann eine Regel sich finden für der weiteren Bildung Gesetzmäßigkeit.

.

All diese Kalkskelettelemente wachsen weiter nach oben;

Nur die Fußscheibe bleibt an der Stelle, wo immer sie war.

So wird immer tiefer der von Polypen bewohnte, von Sclerosepten geteilte Zylinder:

Weil, um Nahrung auch dort zu verteilen, er möglicherweise nun schon zu tief,

Bildet sich irisblendenartig von außen ein neuer Boden, eine Tabula[12],

Trennt den weiterlebenden Teil vom darunter liegenden absterbenden ab.

.

Fußnoten

[1] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[2] Epidermis: Außenschicht

[3] Außenskelett: An der Oberfläche des lebenden Gewebes abgeschiedene Schutzschicht

[4] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[5] Basalplatte: Plattenförmig abgeschiedene Kalkschicht unter der Fußscheibe des Polypen

[6] Magenraum: Einheitlicher oder gegliederter Verdauungsraum von Nesseltieren

[7] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[8] Sarcosepten: Mesenterien

[9] Pharynx: Schlund

[10] Columella: Zentrale kalkige Säule bei Steinkorallen (Scleractinia)

[11] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[12] Tabula: In Polypenstöcke sekundär eingeschobene, horizontale, kalkige Trennwand, die den oberen weiterlebenden Teil vom unteren abgestorbenen trennt

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scleractinia, Steinkorallen:

3 Geschlechtliche Fortpflanzung und was daraus werden kann

.

Nicht einheitlich ist der Steinkorallen Geschlechterverhältnis;

Im Magenraum[3] werden die Eier befruchtet,

Treiben dann oft zu Wolken versammelt im Meer;

Recht bescheiden, heißt es, sei mit vierzehn Centimeter pro Minute die Eigenbewegung,

Doch die Strömung verteilt sie über größere Weiten hinweg.

.

Acht Wochen etwa schweben und schwimmen sie frei im Wasser,

Bis sie hinabsinken zu hoffentlich festerem Grund,

Nesselzellen[10] schützen die Planula schon.

Formen nach einem Tag bereits weite Fußscheiben[11],

Auch Sclerosepten[12] daran,

Strecken zwölf Tentakel[13] in die Umgebung,

Ist dann eines Tierstockes[14] Start.

.

Dazu verwirklichen Steinkorallen zweierlei Weisen,

Ihre ziemlich kleinen Polypen werden nur von Coenenchym[17] zusammengehalten,

Nicht von Stolonen[18], noch von langegezogenem Stiel.

Alle Skeletteile der noch lebenden Polypen

Vereint daher nur das Coenenchym.

.

Entsteh‘n sie extratentakulär entsprießen innerhalb dreier Wochen der Fußscheibe Hügel,

Formen zwölf Tentakel, eine vollständige, eigene Fußplatte und ein Kalkskelett;

An der Basis der jungen Polypen entwickeln sich Tochterpolypen zweiten Grades und so weiter,

Bis nach elf Monaten bereits ein Tierstock mit zwanzig bis dreißig Einzelpolypen besteht.

Der Tochterpolyen Fußscheibenorientierung entscheidet,

Welche Erwachsenenform die Scleractinie gewinnt.

.

Wenn sich intratentakulär ungeschlechtlich Polypen vermehren,

Ist damit keine Knospung gemeint:

Wobei einseitig der Weichkörper wächst.

.

Das anfänglich kreisförmig angebrachte Skelett wird in

Diesem Zuge gleichfalls oval,

Wobei sich Unregelmäßigkeiten bezüglich Scheidewände[21] ergeben:

Die an der Grenze liegenden Sarco[22]- und Sclerosepten biegen sich

Hin Richtung neuen Bezugspunkt, Richtung neuentstandener Mundscheibe;

Ein zweites Mundrohr stülpt darauf sich ein

Mit möglicher Senke zwischen den Mündern,

Bis zwei getrennte Polypen letztlich entsteh’n.

.

Wegen der Septen unregelmäßigen Anordnung

Kommen Scleractinienspezialisten sofort zum Schluss,

Der betreffenden Art Bildungsweise wäre intratentakulär gewesen,

Denn bei extratentakulärer Tierstockbildung gibt es diese Unregelmäßigkeiten nicht.

Bei manchen Steinkorallensippen unterbleibt die Trennung in freistehende

Mutter- und Tochterpolypen jedoch,

Was zu sonderbaren Formen, wie zu

Mäander- oder hirnartigem Aussehen führt.

.

Generell entwickeln Steinkorallen ganz unterschiedliche Tierstockformen:

Die einen zeigen krustenförmigen Wuchs,

Andere waagrecht oder senkrecht gestellte Platten,

Stift- oder halbkugelige Brocken, auch Pilzgestalt,

Baum- oder strauchartige Formen können gleichfalls entsteh’n;

Zart- und feinverästelt oder derb und stammartig eine andere Art,

Je nachdem lebt sie in stillem Gewässer

Oder tobt das Meer um sie herum.

.

Durch Transferversuche zu entsprechenden Stellen

Zeigten Experten der Steinkorallen Formplastizität.

Auch der Scleractinia mögliches Alter und Wachstumsgeschwindigkeit sind von

Äußeren Umständen auffallend geprägt.

.

Wie abhängig Steinkorallen bezüglich Wachstums von Fotosymbionten,

Zeigt ihr eingeschränktes Leben, wird zu Mangelware Licht:

Wachsen nicht in Tiefen von mehr als vierzig Metern,

Sterben, wenn darunter zu stehen sie kommen, kurzerhand ab.

Andererseits verhalten sie sich flexibel,

Bricht aus irgendeinem Grund ein Korallenast ab;

Liegt er flach, steht nicht mehr nach oben,

So orientieren bei weiterem Wachstum zum Licht die Enden sich hin;

Zeigen Fototropismus[23]!

Doch wie wird von Endosymbionten[24] dieser gelenkt?

.

Fußnoten

[1] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen

[2] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt

[3] Magenraum: Einheitlicher oder gegliederter Verdauungsraum von Nesseltieren

[4] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[5] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[6] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[7] Mundrohr: Die Mundöffnung ist auf das Ende einer langen Röhre verlegt

[8] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[9] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[10] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[11] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[12] Sclerosepten: Septenförmige Kalkeinwachsungen in Polypen von Scleractinia

[13] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[14] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.

[15] Extratentakuläre Tochterpolypenbildung: Den Fußscheiben von Polypen entspringen Tochterpolypen mit eigener Fußscheibe, die wiederum Ursprung von Tochterpolypen ist

[16] Intratentakuläre Tochterpolypenbildung: Dabei zieht sich das Mundfeld des Polypen in Länge, bildet eine zweite Mund-After-Öffnung, wonach sich der Polyp dazwischen einsenkt oder stärker durchteilt; zum andern kann sich das Mundfeld zusammen mit der Mund-After-Öffnung, ohne sich zu teilen, verlängern, so dass Mundfeld, wie Mund-After-Öffnung, linienförmig, auch meanderförmig werden können.

[17] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.

[18] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[19] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[20] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[21] Sarco- und Sclerosepten

[22] Sarcosepten: Mesenterien

[23] Fototropismus: Wachstum in Richtung Licht

[24] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scleractinia, Steinkorallen:

4 Einige Beispiele (TP)

.

Baumkorallen[1]-Tochterpolypen zum Beispiel bilden

Folglich entwickeln sich in Schieflage auch deren Tochterpolypen wieder;

Wird mit mehreren Knospen die Orientierung laufend wiederholt,

Entstehen dreidimensionale Verzweigungssysteme,

Die ähnlich zumeist einem Strauch.

Korallen mit zweidimensionaler Zweigordnung

Kommen mit zwei jeweils gleich orientierten Tochterpolypen aus. –

.

Einige Scleractinien werden als Neptunkorallen[4] bezeichnet,

Ähnelt doch deren mäanderartige Oberfläche einem Gehirn[5].

Intratentakulär[6] entstand‘ne Polypen trennen sich nicht von der Mutter,

So zieht sich das Mundfeld[7] in mehreren Teilungsfolgen bogig aus,

Wonach durch leichtes Variieren der Teilungsrichtung das Band sich verschnörkelt;

Mundöffnungen[8], in den entstandenen Tälchen gereiht,

Umsäumen in Linie beidseits Tentakel[9].

Kalkkelche benachbarter Polypenreihen vereinen sich,

Dass Grate entstehen, deren paarige Sclerosepten[10] in ununterbochener Reihe liegen.

Krustenförmig werden diese Korallen, dehnen sich, weil randlich wachsend, immer mehr aus. –

.

Trennen nach Teilung vollständig sich die Polypen

Und verdoppeln sich zufällig dorthin, wo ausreichend Raum,

Entstehen Kalkkrustenblöcke mit vielen Sternen[11],

Sclerosepten bilden darin je einen Strahl. –

.

Auch Einzelkorallen sind in Steinkorallen vertreten,

So wie die Pilzkoralle[12] dies in ausgefallener Weise uns zeigt:

.

Hat er typische Größe erreicht,

Breitet die Mundscheibe sich aus, als wäre sie eine Blüte,

Wachsen doch des Polypen Seitenwände waagrecht und nicht mehr empor.

.

Radiale Sclerosepten entsteh‘n unter dem Mundfeld,

Bleiben separat, bilden keinen Verbund,

Erreichen die schlitzförmige Mund-After-Öffnung,

Zeigen sich dann von oben betrachtet lamellenartig, wie bei vielen Lamellenpilzen zu seh’n.

Dicht mit kurzen Tentakeln sind die Grate bestanden,

Reichen bis an den Mund.

.

Doch lange zuvor schon, bevor sie Tellergröße erreichte,

Löste die Scheibe, der Polyp[15], vom Grund sich ab:

Flottiert mit Wellenbewegung im Wasser,

Kippt, wie kann es anders auch sein, gelegentlich um,

Vermag sich aber durch des Weichkörpers Bewegung aufzurichten,

Reinigt sich von haftenden Sandpartikeln binnen Tagesfrist.

Leicht polsterförmig, versammeln sich Pilzkorallen in bunten Farben von

Weiß, Pink, Rot, Purpurn, Blau und Gelb, dort wo sie zusammengeschwemmt.

.

Tochterpolypen lassen sie außenseitig[16] entstehen,

Entwickeln zur lamelligen Tochterscheibe dort sich schon fort,

Die sich ablöst, alleine weiterschwebend,

Sich irgendwo niederlegt.

.

Der Bobachter fragt sich zurecht: Was sollen die vielen Tentakel bewirken,

Die viel zu kurz, Beute zu reichen dem Mund?

Sind nicht Zooxanthellen[17] Haupternährer des Riesenpolypen?

Verflachen sich nicht die Polster zu Tellern,

Blähen sie nicht zu Kissen erneut sich auf,

Sauerstoff den Endosymbionten[18] zu bringen,

Plankton[19] einzusaugen, dann es im Innern zu verdau’n?

.

Fußnoten

[1] Baumkorallen: Acropora spp. (Acroporidae – Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[2] Primärpolyp, Stammpolyp: Polyp, der sich als erster ansiedelt, um nach und nach sich verzweigend, sich mit weiteren Polypen zu versehen

[3] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[4] Diploria spp.: Neptunsgehirn (Faviidae – Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[5] Gehirn des Neptuns (griechischer Gott des Wassers)

[6] Intratentakuläre Tochterpolypenbildung: Dabei zieht sich das Mundfeld des Polypen in Länge, bildet eine zweite Mund-After-Öffnung, wonach sich der Polyp dazwischen einsenkt oder stärker durchteilt; zum andern kann sich das Mundfeld zusammen mit der Mund-After-Öffnung, ohne sich zu teilen, verlängern, so dass Mundfeld, wie Mund-After-Öffnung, linienförmig, auch meanderförmig werden können.

[7] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund-After-Öffnung und Tentakelkranz

[8] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[9] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[10] Sclerosepten: Septenförmige Kalkeinwachsungen in Polypen von Scleractinia

[11] Favia sp.: Sternkoralle (Faviidae – Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[12] Pilzkorallen: Fungiidae (Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[13] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakeln versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[14] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[15] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[16] Extratentakuläre Tochterpolypenbildung (Scleractinia, Nesseltiere): Den Fußscheiben von Polypen entspringen Tochterpolypen mit eigener Fußscheibe, die wiederum Ursprung von Tochterpolypen ist

[17] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[18] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[19] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

Eingestellt am 23. November 2024

.

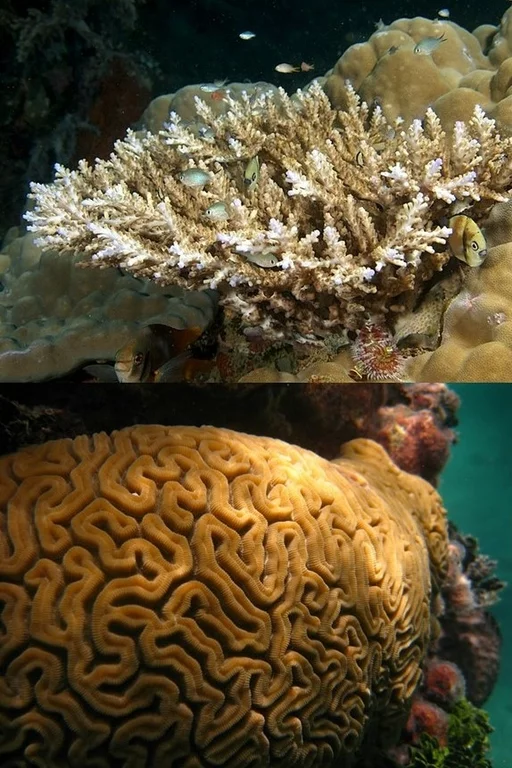

Oben: Acropora nasuta

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acropora_nasuta_(Hard_coral).jpg

Autor: Nhobgood

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Diploria cerebriformis; Neptunsgehirn

Autor: Jaro Nemčok

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

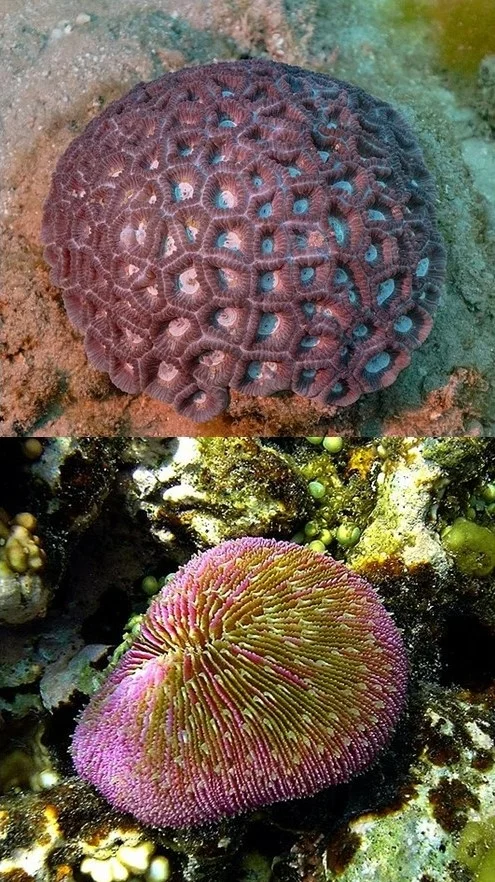

Oben: Sternkoralle, Favia favus

Autor: Diego Delso

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; unverändert

Unten: Pilzkoralle, Fungia sp.

Autor: Brocken Inaglory

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scleractinia, Steinkorallen:

5 Riffe (TP)

.

Zu der Erde produktivsten Lebensgemeinschaften gehören Riffe[1],

Essenzieller Faktoren bedürfen, Riffökosysteme zu bilden und aufrechtzuerhalten:

Relativ hohe Temperaturen, im Durchschnitt, auch im Winter, nicht unter zweiundzwanzig Grad, denn

Zu hohe Temperaturen, langfristig über dreißig Grad, führen zum Sterben;

Ausreichend Sauerstoff und Plankton[6],

Weswegen Riffe wachsen vornehmlich Richtung offenes Meer,

Bilden dort oft dachartige Formationen, sterben dagegen zur

Küste hin, wegen Sauerstoffmangel, Sedimentablagerung und zu starker Brandung ab.

.

Vorwiegend hinsichtlich Lage zum Festland

Treten unterschiedliche Rifftypen auf:

Saumriffe[7] entsteh’n und verlaufen parallel und nahe der Küste;

Barriereriffe[8] hingegen liegen weitab vom Land:

Dort, wo abgesunken das Land, der Wasserspiegel über Jahrtausende hinweg gestiegen,

Wuchsen Korallen mit, erhöhten das Riff,

Wie am Great Barriere-Riff östlich Australiens zu sehen;

Atolle[9] zeigen sich, sanken Vulkaninseln ab,

Deren Saumriffe am Ende eine Lagune umschließen,

Jedoch auch Erosion kann wegen eiszeitlicher Seespiegelsenkungen Grund dafür sein,

Malediven[10] geben hierfür faszinierende Beispiele;

Plattformriffe[11] bilden sich inmitten der Meere, teilweise vom Festland weitab,

Wird der Meeresgrund plattformartig so weit gehoben,

Dass für Steinkorallen fördernde Lebensräume entsteh’n.

.

Heutige Riffe erreichen Höhen bis zu fünfhundert Metern,

Im Dachsteingebirge[12] liegen Korallenkalke zwei Kilometer hoch. –

.

Korallen können je nach Umfeld überraschend schnell wachsen,

Baumkorallen[13] zum Beispiel zehn bis fünfundzwanzig Centimeter pro Jahr;

An einem gesunkenen Schiff fanden Taucher

Fünfundsechzig Jahre später eine Baumkoralle fünf Meter hoch;

Nach dreiundzwanzig Jahren hatten Hirnkorallen[14] den

Durchmesser von fünfundsiebzig auf einhundertundfünfundachtzig Centimeter erhöht;

Eine andere, Porites[15] Art, wuchs während dreiundzwanzig Jahren von

Fünf Komma acht Metern auf fast sieben Meter an;

Wuchsen zwei Jahre später Korallenkrusten zehn Centimeter hoch;

Auf kupfernem Boden eines gesunkenen Schiffes

Fanden Taucher zwanzig Monate später eine sechzig Centimeter mächtige Steinkorallenschicht. –

.

Gegenwärtig gelten tropische und subtropische Riffe als besonders gefährdet,

abzusterben, zu bleichen,

Erhöhen sich Luft- und somit Wassertemperaturen weiterhin

Bei Meereserwärmung um eins Komma fünf Grad erwartet der IPBES[20]

Einen Riffkorallenverlust von siebzig bis neunzig vom Hundert,

Bei zwei Grad wären es gar neunundneunzig Prozent;

Nur angepasste Korallenbestände könnten sich halten.

Auch weitere Faktoren scheinen Rollen zu spielen, bleicht ein Riff.

.

CO2-bedingte Versauerung des Meeres um null Komma fünfzehn

Auf gegenwärtig pH[21] acht Komma eins,

Drohe im Jahr 2100 auf 7,5 zu fallen;

Denn löst CO2 sich im Wasser vermehrt,

Die ihrerseits weniger leicht Kalk[24] ausfallen lässt.

– Von einiger Arten fehlender Säuretoleranz[25] wird gesprochen,

Denn sie liebten nicht, wenn der pH des Lebensraums sinkt;

Doch ist dieses Wasser immer noch basisch[26],

So trifft im eigentlichen Sinne fehlende Säuretoleranz nicht zu. –

.

Andernorts spielten, so wird berichtet, Sonnenschutzcremes eine Rolle,

Stickstoff- und Schadstoffeinträge werden gleichfalls verdächtigt.

Was auch immer Riffbleichung auslöst, entscheidend scheint der Zooxanthellen Verlust.

Werden doch sie unter Stress aus den Polypen[29] vertrieben,

Um wenigstens das zu behalten, was sonst der Partner hätte verbraucht.

So sägen sich aber der Steinkorallen Polypen,

Wie das Sprichwort so meint, ab ihren eigenen Ast.

Dauert die stress- die zooxanthellenlose Zeit nicht zu lange,

Bleiben Steinkorallen dennoch am Leben, fangen erneut Partner sich ein. –

.

Auch wenn viele Experten befürchten,

Riffe könnten als Ökosysteme[30] verlorengeh‘n,

Bleibt nicht geringer Hoffnungsschimmer,

Auch diese Zeiten werden Steinkorallen gleichfalls übersteh’n,

Wie auch Scleractinien jene Perioden gut überstanden,

Als zwei Kilometer dicken Riffkalk, der heute im Trockenen liegt, sie hatten erbaut;

Und auch heute mit gut zweitausendfünfhundert Arten

Taucher immer wieder, trotz Bleiche, erfreu’n.

.

Freilich, dies darf nicht vernachlässigt werden,

Scheinen heute Änderungen flotter als damals zu geh’n.

Die Evolution[31] aber hielt mit drastischen Umbrüchen

Oftmals ziemlich erfolgreich ausgleichenden Schritt.

So zeigen Zooxanthellen sich, was Hitzeresistenz betrifft, offenbar recht variabel,

So dass ein Teil davon sicherlich länger in Polypen verweilt,

Symbiosepartner zufriedenstellend mit Zucke beliefert

Und das Ökosystem Riff damit weithin uns erhalten bleibt.

.

Gar manches Mal sahen Experten Ökosysteme nahe des Abgrunds[32],

Warnten, warnten, vielleicht ein wenig hysterisch, zu viel,

Bis nicht nur Optimisten dann sich freuten,

Weil sich erholte, was im Abgrund schon viele gewähnt.

Was aber nicht soll heißen: „Lass alles laufen“,

Denn geändert soll, was möglich, auch werden, damit möglichst erhalten bleibt,

was uns viel wert.

.

Fußnoten

[1] Riff: Eine mehr oder weniger lang gestreckte Erhebung, die vom Gewässerboden in Richtung Gewässeroberfläche aufragt.

[2] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[3] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

[4] Einstrahlung: Strahlungsenergie, die von der Sonne ausgeht. Die Einstrahlung, die auf der Erde ankommt, wird Globalstrahlung genannt. Damit ist nicht nur die direkte Sonnenstrahlung gemeint, sondern auch diffuse Strahlung, die etwa durch Wolken oder Smog gebrochen wird.

[5] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[6] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[7] Saumriffe: Riffe, die parallel zur Küste verlaufen

[8] Barriereriffe: Weitab vom Land liegende Riffe; bilden sich dort, wo das Land abgesunken oder der Wasserspiegel über Jahrtausende hinweg angestiegen ist; typisch am Great-Barriere-Riff zu sehen

[9] Atolle: Riffe, die sich um abgesunkene Vulkaninseln bildeten, sie umschließen daher eine Lagune; auch Erosion der ehemals zentralen Insel und eiszeitliche Meeresspiegelsenkungen können dafür Grund sein; Malediven zeigen Beispiele dafür.

[10] Malediven: Inselstaat südwestlich von Sri Lanka

[11] Plattformriffe: Riffe inmitten des Meeres, teilweise weit vom Festland entfernt; der Meeresgrund wurde an diesen Stellen so weit plattenförmig gehoben, dass Korallen sich ansiedeln konnten.

[12] Dachsteingebirge: Teil der Nördlichen Ostalpen. Es liegt in drei österreichischen Bundesländern: im Osten und Süden in der Steiermark, im Westen in Salzburg und in der Mitte und im Norden in Oberösterreich.

[13] Baumkorallen: Acropora spp. (Acroporidae – Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[14] Hirnkoralle: Symphylia sp. (Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[15] Porites sp.: Poritidae (Scleractinia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[16] Bimsstein: Hellgraues, schaumig-poröses vulkanisches Gestein

[17] Krakatau: Vulkan zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java; der bekannteste Ausbruch ereignete sich am 27. August 1883

[18] CO2, Kohlendioxid: ein gestrecktes Molekül [O=C=O]

[19] Treibhausgase: Zu den Treibhausgasen gehören Gase, die das Klima auf der Erde verändern. Oft ist von CO2-Emissionen die Rede, welche für den Klimawandel verantwortlich sind. Doch nicht nur Kohlenstoffdioxid zählt zu den Treibhausgasen. Methan, Lachgas und fluorierte Gase beeinflussen das Klima ebenfalls

[20] IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

[21] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[22] Chemisches Gleichgewicht, Reaktionsgleichgewicht: In einem chemischen Gleichgewicht sind die Geschwindigkeiten von Hin- und Rückreaktion gleich groß; in einem chemischen Gleichgewicht sind die Konzentrationen von Ausgangsmolekülen und Reaktionsprodukten konstant.

[23] Kohlensäure: H2CO3, beziehungsweise dissoziiert, 2H+ + CO32–

[24] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[25] Säuretolerant: Organismen, die niedrige pH-Werte tolerieren

[26] Basen (Gegensatz zu Säuren): Basisch wirkende Substanzen, die einen pH höher als 7 bewirken,

[27] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[28] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[29] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[30] Ökosysteme: Bezeichnen eine je unterschiedlich ausgeprägte Lebensgemeinschaft von verschiedenen Organismen (Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien, etc.) in ihrer unbelebten Umwelt (Steine, Erde, Wasser etc.)

[31] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[32] „So stirbt der Wald“, „In Zukunft wird es keine Wiesen mehr geben“

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hirnkoralle, Symphyllia

Autor: Jenny Huang

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scleractinia, Steinkorallen:

6 Nachgang (TP)

.

Acht gefiederte Arme zieren Octo[1]-,

Sechs einfache oder ein Vielfaches davon Hexacorallia[2].

Mesenterien[3] untergliedern den Bauchraum in Taschen entsprechender Zahl.

Nur Sechszählige nehmen zu Giftschleudern Kapseln voll Klebstoff[4].

.

Haarfeine, kapseltragende Filamente[7] krönen die Schneiden.

Ein Ruck geht durch die Muskeln, sie zieh‘n sich zusammen,

Stülpen die Fäden nach außen, umhüllen die Beute.

.

Der Polyp[8] verlängert sich wieder,

Zieht sie hinein in den Schlund –

Ein Ringmuskel[9] schließt nun die Öffnung,

Hindert das Opfer am Flieh‘n.

.

Hexacorallia lagern meist nur wenige Kalkkristalle in ihre Wand,

Verstärken sie vielmehr mit hornigem Gorgonin[10],

Nur Steinkorallen[15] setzen wie ihre Achtarmverwandten auf hartschaligen Kalk.

.

Steinkorallen verändern im Laufe der Evolution[16]

Zu basal gelagertem Kalk,

Verzichten – warum nur? – auf eine gänzlich schützende Hülle.

.

Bilden heute mit die produktivsten Lebensgemeinschaften unsers Planeten.

Nicht verwunderlich, leben sie doch in den wärmsten der Meere,

Gegeneitiger Nutzen hält sie zusammen: für Zucker von Symbiodinium[22] gewährt die Koralle Schutz.

.

Schichten, Kammern und Röhren durchziehen das wachsende Riff[23]

Als fortwährende Zeugen aktiver Korallen.

Auch Stäbe, massiv, mit Carotinoiden[24] gelblich bis tiefrot gefärbt,

Verstärken als Achsen das Zentrum der steinernen Blumen.

.

Überwältigt sind heute so manche der Taucher

Von der Fülle der Farben und Formen

An Riffen pazifischer Meere:

Steile Wände, übersät von Federn, Haaren und Fächern, von Peitschen, Orgeln und Blumen.

.

Steinharte Korallen zumeist bekleiden die Schluchten,

Arrangieren kunstvolle Gärten, verwunschene Ziergalerien,

Verbleichen am Grunde, sterben dort ab,

Wachsen, sich ständig verzweigend, dennoch dem Meerspiegel zu. –

.

Wer denkt schon an prachtvoll gefärbte Korallen

Strebt er auf steilen, steinigen Pfaden bizarren Höhen des Dachsteingebirges zu?

Einstmals versenkt in Tiefen des Meeres,

Erinnert heute nur Kalk[25] ans vormals blühende Leben.

.

Da, Rot blitzt es auf am Rande des Weges!

Der Wanderer bückt sich verwundert, nimmt freudig das Fundstück zur Hand.

Wer hat wohl die Perle verloren? –

Sinniert er rastend auf blendendweißem Korallenriffkalk.

.

Fußnoten

[1] Octocorallia: Achtarmkorallen (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[2] Hexacorallia: Sechsarmkorallen: (Anthozoa - Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[3] Mesenterien (Polypen): Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[4] Klebkapseln, Spirocysten: Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion als gerades Stück aus der Cnide ragt, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist

[5] Retraktoren: Rückziehmuskeln

[6] Mesenterium

[7] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend

[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[9] Sphinktermuskel: Schließmuskel

[10] Gorgonin: Besonders gestaltetes Protein

[11] Seeanemonen: Actinaria (Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[12] Zylinderrosen: Ceriantharia (Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[13] Drahtkorallen: Cirrhipathes sp. (Antipathidae; nicht behandelt – Hexacorallia – Anthozoa – nidaria – Animalia –…)

[14] Krustenanemonen: Zoantharia (Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[15] Steinkorallen: Scleractinia (Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[16] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[17] Exoskelett: Wird von Zellen zu selbständigen Strukturen ausgeschieden und zusammengelagert und auf der Oberfläche des Tieres abgelagert

[18] Ordoviz-Zeit: vor ca. 485 – 443 Millionen Jahren

[19] Perm-Zeit: vor etwa 299 – 251 Millionen Jahren

[20] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[21] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[22] Symbiodinium sp.: Dinophyceae (Dinoflagellata – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[23] Riff: Eine mehr oder weniger lang gestreckte Erhebung, die vom Gewässerboden in Richtung Gewässeroberfläche aufragt.

[24] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppelbindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.

[25] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cirrhipathes sp., Drahtkoralle

Autor: Nick Hobgood

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scleralcyonacea s.l., Lederhartkorallen i.w.S.:

1 Morphologische Weite

.

Unmöglich scheint, diese Ordnung morphologisch zu definieren,

Seit allein Molekularphylogenie[1] das Sagen hat.

Wenige nur sind skelettlos,

Viele bilden Achsen aus Kalk.

.

Seefedern blieben auch molekularphylogenetisch erhalten,

Ihre Familien zusammen mit ihrem sie einenden Rang.

.

Fußnote

[1] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Tubiporidae, Orgelkorallen:

1 Orgelpfeifenkorallen

.

Nicht treffender war der deutsche Name zu wählen[1],

Steh’n doch rote Kalkröhren dicht an dicht,

Bilden polsterartigen Tierstock[2] mit zehn bis hundert Centimetern Durchmesser,

Bis zu zwei Dezimetern[3] wachsen die Röhren in Länge,

Doch zwei Millimeter sind sie nur dick.

.

Etagiert liegen exakt sie übereinander,

Zieh’n in Abständen Querwände ein;

Was abgeschottet, wird der Verwesung heimgegeben,

Während darüber der Rest sich besser ernährt.

.

Ein Polyp[4] nur bewohnt jede der Röhren,

Streckt er sich, bewirkt er mit Grün bemerkenswerten Kontrast,

Niemand kann sie deutlich erkennen,

Denn sie verwuchsen zur Trichterwand.

.

Nicht nur anfängliches Stolonengeflecht[9] verbindet Polypen

– Abgestorben ist es, nachdem die zweite Etage etabliert –

Weiter oben eint sie gemeinsames, gelatinöses Gewebe[10],

Das innen die Röhren bekleidet und sie umschließt:

Bleiben in der Mundfeldgegend vereinzelt, verschmelzen jedoch

Darunter zu stabilen orgelpfeifenähnlichen roten Röhren,

Die zum Polster vereint.

.

Auf Riffdächern[13] finden Orgelkorallen bevorzugte Orte,

Dort mit dichtester Röhrenversammlung, wo heftige Brandung wogt.

Leben indopazifisch[14],

Doch genauso im Roten Meer.

.

Taucher sammeln Orgelkorallen, trocknen die Polster,

Verkaufen Touristen die selten Geword’nen als Souvenir.

Ob jemand versuchte, Töne wie Panflöten sie geben, ihnen zu entlocken?

Zu wenig spitz wohl ist dafür der Mund.

.

Fußnoten

[1] Orgelkoralle, Orgelpfeifenkoralle:: Tubipora musica (Tubiporidae – Malacalcyonacea – Octocorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[2] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.

[3] Dezimeter: 10 cm

[4] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[5] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[6] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[8] Gefiedert: Organ, das Fiedern trägt

[9] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[10] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.

[11] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[12] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde

[13] Riffdach: Der höchste Punkt eines Riffs

[14] Indopazifisch(er Raum): Region, die sich von der Ostküste Afrikas bis zu den Pazifik-Inselstaaten erstreckt

Eingestellt am 23. November 2024

.

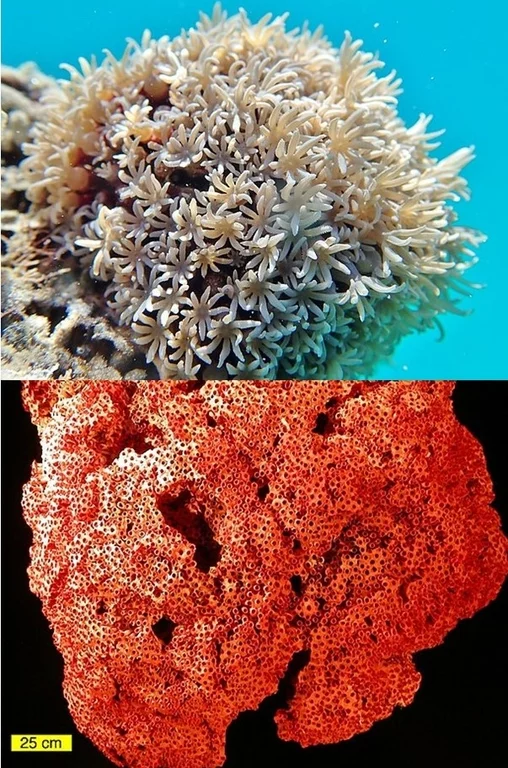

Orgelpfeifenkoralle, Tubipora musica

Autor: Frédéric Ducarme

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Orgelpfeifenkoralle, Tubipora musica

Autor: Wilson44691

Lizenz: Public domain, unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Veretillidae, Kolbenseefedern:

1 Gelb und dann doch nur rosa

.

Kein Achsenskelett behindert Veretillums Tierstock[1] beim Zusammenziehen,

Steht wieder aufrecht, denn Schlauchpolypen[2] traten erneut in Aktion,

Die, versenkt ins Coenenchym[3], darauf nur warteten;

Bald strecken Nährpolypen[4] auch die Köpfchen hervor,

Breiten die Arme zum Fischen; lange mussten sie darben,

Gaben viele Reserven für die Rettung dahin.

.

Rundherum zieren den Kolben gelbliche Köpfchen,

Umhauchen mit gelblichem Schleier, was aufrecht nun steht,

Bedecken nun das Kommunengewebe[5], das kaum noch sichtbar,

Weswegen sie Gelbe Seefeder[6] heißt.

.

Doch unvermittelt stößt ein Fisch an ihre Versammlung!

Da zieh‘n schnell sich alle in ihr umhüllendes Haus zurück:

Ihr Gelb ist plötzlich verschwunden,

Cynomorium[7] steht nun als rötliche Wurst;

Kleine Punkte nur zeigen sich auf der Fläche,

Nährpolypen, wie Schlauchpolyen, haben sich rasch versteckt. –

.

Dreißig und mehr Centimeter hoch steht, wenn expandiert, ihre Keule,

Zwei bis vier davon ragen Nährpolypen hervor.

Zeigen im Mittelmeer und im Atlantik die Schönheit,

Leben zwischen dreißig und zweihundert Metern Tiefe nur.

.

Fußnoten

[1] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.

[2] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen

[3] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.

[4] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[5] Coenenchym

[6] Gelbe Seefeder: Veretillum cynomorium (Veretillidae – Pennatulacea – Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)

[7] Veretillum cynomorium

Eingestellt am 23. November 2024

.

Oben: Veretillum cynomorium, Gelbe Seefeder

Autor: Parent Géry

Lizenz: Public domain; unverändert

Unten: Veretillum cynomorium, Gelbe Seefeder

Autor: Liné 1

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Xeniidae, Stielkorallen:

1 Wabbelig

.

Wachsen ohne Skelettachse weich und oft schleimig,

Trotz allem aufrecht, leichten Strömungen folgend, mit auffälligem, zylindrischem Stiel;

Nur ganz oben, gelegentlich ansehnlich verbreitert, strahlen Nährpolypen[1],

Kaum in der Lage sich deutlich zurückzuzieh’n.

Schlauchpolypen[2] dazwischen pumpen Wasser nach innen,

Sorgen für stabilisierenden Innendruck.

.

Kleinste Sclerite[3] verschiedener Formen, wie Scheiben,

Abgeflachte Stäbchen, Sterne oder Spindeln, liegen im Coenenchym[4].

Doch unterschiedlich stark hängen Stielkorallen davon ab.

Weil stabilisierende, wehrende Kalkachsen fehlen,

.

Ungewöhnlich für Korallen, zeigt Heteroxenia rhythmische Bewegungen ihrer Tentakel[9]:

Bis zu vierzigmal in der Minute schlagen die Arme zum Mund.

Rätselhaft bleibt für dieses Verhalten der Grund,

Dient vielleicht besserer Atmung, mit Beutefang hat dies wohl nichts zu tun.

.

Die transatlantische Art Fuscescens[10], ist eine der bekanntesten dieser Familie,

Die alle, wie es heißt, recht rar;

Leben im Indopazifik[11], bewachsen nicht selten Korallenriffe,

Bis viereinhalb bis achtzundzwanzig Meter Tiefe hinab,

Finden sich auch Afrikas östlicher Küste entlang bei

Vierundzwanzig bis siebenundzwanzig Grad Temperatur.

.

Fußnoten

[1] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[2] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen

[3] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde

[4] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.

[5] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[6] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[7] Repellierend: Abschreckend

[8] Terpenoide: Naturstoffgruppe, die sich strukturell vom Isopren ableitet. Von den ähnlichen Terpenen unterscheiden sie sich darin, dass sie funktionelle Seitengruppen besitzen und keine reinen Kohlenstoffe wie die Terpene sind

[9] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[10] Heteroxenia fuscescens: Bräunliche Fremdartige Koralle (Xeniidae – Malacalcyonacea – Octocorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[11] Indopazifisch(er Raum): Region, die sich von der Ostküste Afrikas bis zu den Pazifik-Inselstaaten erstreckt

Eingestellt am 24 November 2024

.

Bräunliche Fremdartige Koralle, Heteroxenia fuscescens

Autor: Derek Keats

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Zoantharia, Krustenanemonen:

1 Ersatz (TP)

.

Zu Krusten vereint stehen dicht oft Polypen[1],

Entspringen gemeinsam, oft krusten-, polster- oder bandförmigem Coenenchym[2].

Sind nicht in der Lage, eigne Kalkskelette zu bilden,

So helfen sie sich, fast könnte man klug dies nennen, an ihrem Schleim

.

Überwachsen Schwämme, auch andere Tiere und Schneckenschalen[10],

Auch so manches Einsiedlerkrebses[11] Haus,

Lösen allmählich, was Einsiedlerkrebse als Schutz sich genommen,

Bis der Wohnungsmieter nur in der Krustenanemone Masse lebt.

.

Als Symbiose[12] ließe mit Fug und Recht sich dies nennen,

Werden doch Krustenanemonen, so wechselnde Umwelträume nutzend, umhergeschleppt;

Weiterhin besitzt aber der Krebs eine schützende Wohnung,

So profitiert einer vom anderen sicher nicht schlecht.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.

[3] Schwämme: Porifera (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[4] Spicula (Schwämme): Nadelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[5] Diatomeen: Bacillariophyceae (Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[6] Foraminiferen: Foraminifera (Retaria – Rhizaria – Eukarya)

[7] Epidermis: Außenschicht eines Tieres

[8] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde

[9] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht ausfüllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[10] Graue Krustenanemone: Epizoanthus arenaceus (Zoantharia – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[11] Einsiedlerkrebs: Pargurus bernhardus (Decapoda – Eumalacostraca - Malacostraca – Crustacea – Thoracopoda – …)

[12] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

Eingestellt am 23. November 2024

.

Zoantharia-Kolonie (zwei verschiedene Arten)

Autor: Rtcpenguin

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.