1 Bacteria Texte A-L (ohne Viren)

Bakterien bilden zusammen mit Archäen die sogenannten Prokaryoten, weil sie noch keinen echten Zellkern aufweisen, wie dies für Eukaryoten gilt. Wegen ihrer Kleinheit und ihrer einfachen Spaltung, um aus einer Zelle zwei zu bilden – und dies in einer recht kurzen Generationszeit – auch wegen Fehlens oft zeitaufwendiger sexueller Vermehrung, waren Bakterien schon zu frühester Zeit in ihrer Vielfalt die Lebewesen schlechthin für die Besiedlung diversester Habitate. Auch heute noch spielen sie für die Natur und für jeden einzelnen höher entwickelten Organismus eine erhebliche, oft lebenserhaltende, aber auch lebensgefährdende Rolle. Diese Einflussnahme auf die Evolution und auf das Leben generell, wurde lange wegen der Bakterien Kleinheit, die oft kaum ein Tausendstel Millimeter messen, übersehen. Heute werden sie jedoch immer mehr als Grundlage unseres Lebens verstanden. Welch entscheidende Rolle sie nicht nur für den menschlichen Körper spielen, wird immer deutlicher. Das Mikrobiom des Darms, das hauptsächlich aus Prokaryoten besteht, ist buchstäblich in mancher Menschen Mund, wenn es gilt, das Mikrobiom des Darms neu aufzubauen.

Ein Steckbrief mit Wesensmerkmalen charakterisiert die erste Gruppe eigenständig lebensfähiger Bionten (1 Steckbrief). Dabei werden Eigenschaften der Zellwand, der sterilen Hülle um die eigentliche Zelle, in den Blick genommen, wie auch Charakteristika des inneren Baus und der Bakterien Anfälligkeit gegenüber Stoffwechselprodukten anderer Organismen. Diese Zusammenstellung bereitet auf die Unterschiede zu anderen Bionten vor, die an geeigneter Stelle vergleichend hervorgehoben werden. Gemeinschaften von Bakterien (2 Gemeinschaft) bildeten sich, um in einer Art Zusammenwirken Abfallprodukte der anderen zu verwenden. So können einige Heterotrophe, die bezüglich Energie von schwefelhaltigen Mineralien leben, nicht allen Schwefel verwenden. Geben diesen als zunächst in Wasser gelösten, in höherer Konzentration auch gasförmigen Schwefelwasserstoff, H2S, ab, das anderen als Elektronenlieferant dienen kann (2 Gemeinschaft). Genetische Vielfalt zu erreichen und aufrechtzuerhalten, war sicher zu früher Zeit eine wichtige Voraussetzung für die Besiedlung neuer Habitate. Da sexuelle Fortpflanzung noch keine Option war, kam es höchstwahrscheinlich sehr bald zu Übertragung und Austausch von Erbmolekülen, deren Abgabe und Übernahme noch unspezifisch gewesen sein mochten und damit keiner wesentlichen Beschränkung unterlagen, was als Promiskuität aufgefasst werden kann (3 Promiskuität). Durch Unabhängigwerden von organischen Substanzen der näheren Umgebung und Verwendung von Licht als Energielieferant wird es Bionten möglich, weiter entfernte und auch größere Areale zu besiedeln. Um sich erfolgreich über weite Strecken ausbreiten zu können, ist Eigenbeweglichkeit von großem Vorteil (4 Auf zu neuen Ufern). Zwei Neuerungen, die möglicherweise in engem Zusammenhang stehen, kennzeichnen vieler Bakterien Aussehen und Verhalten. Zunächst musste im Laufe der Evolution ein Transportsystem geschaffen werden, das Ionen und Moleküle durch die Lipiddoppelmembran in das Innere der Zelle schleust. Dazu dient auch heute eine Vielzahl sog. Kanäle in Membranen, die von Proteinen umgeben sind. Sie dienen mit Hilfe von ATPasen Energie des ATPs freisetzen, um gegen den Widerstand der Membran und/oder gegen den Widerstand des gegensätzlich geladenen Innenraums, geladene oder ungeladene, Ionen und kleinere Moleküle zu transportieren. Die Mechanik der in mehreren Etagen angeordneten Proteinmoleküle ist einem Trommelrevolver recht ähnlich, denen in Proteintaschen immer wieder Ionen eingefügt, und durch ein Weiterdrehen dann auf der anderen Seite abgesetzt werden. Nur so is es unter Energieaufwand möglich, einen Transport in die Zelle zu gewährleisten. Doch auch für Transportvorgänge nach außen, können solche Kanäle von Bedeutung sein (5 Mit aller Kraft voraus). In ihrem Aufbau recht ähnlich erscheinen die zum Rotieren der bakteriellen Geißel nötigen Motoren. Doch anstelle Ionen und andere Moleküle nach außen zu bringen, wird ein Kanal genutzt, ein spezifischen Proteins, Flagellin, das in der Zelle synthetisiert wird, nach außen zubrinen, wo es schraubenförmig zu einer Hohlröhre zusammengebaut wird. Sie wird an ihrem Ende nach Erreichen der endgültigen Länge geschlossen. An der Basis krümmt dann ein spezielles Protein die Geißel, so dass ihre Schrägstellung eine propellerartige Anordnung bewirkt. Ein Rotieren erfolgt in ähnlicher Weise wie dies für zu transportierende Ionen gilt. Weil aber die Geißel mit den Kanalproteinen fest verbunden ist, dreht sie sich rasch propellerartig und treibt oder zieht das Bakterium voran. Die recht ähnlichen Grundlagen von Transport durch den Kanal und der Geißelbewegung geben Anlass, auf einen gemeinsamen Ursprung der beiden Bauprinzipen zu schließen. Entsprechend der lebenswichtigen Bedeutung von Transportvorgängen, in die und aus der Zelle, kann geschlossen werden, die Etablierung von Transportkanälen war der Prototyp, aus dem sich auch die Geißelbewegung entwickelte. Der Kreationisten Argument der nicht reduzierbaren Komplexität, weil bei Fehlen eines einzigen Bausteins die Geißelbewegung komplett nicht funktionierte (7 Der Streit), kann mit dem schon früher vorliegenden Prinzip der rotierenden Ionentransportbewegung begegnet werden (6 Zum Innehalten). Warum im Laufe der Evolution eigenbewegliche Bakterien entstanden sind, erklärt sich aus der Möglichkeit, damit neue Gebiete zu erreichen, um Nahrung oder einfach nur um bessere Lebensbedingungen zu finden, oder um einschränkender Konkurrenz zu entkommen. Gleichfalls aber kann der energieaufwendige Bewegungsmodus wieder reduziert werden, wenn stationäres Leben sich als ökonomischer erweist. So lässt sich auch die Weiterexistenz von Motoren erklären, obwohl auf die Eigenbeweglichkeit wieder verzichtet wird (7 Der Streit). Auch dies zeigt, selbst bei Einbuße der Beweglichkeit, bei eventuellem Fehlen eines einzigen Bausteins, ist für Bakterien nicht generell alles verloren (7 Der Streit). Ein Modell, wie schnell sich evolutiv Grundsätzliches ändern kann wird am Beispiel von Kohl, Brassica oleracea, dargestellt. Aus einer Grundform dieser Art, haben sich durch des Menschen selektierenden, evolutionsimitierenden Einfluss, unterschiedlichste Sorten ergeben, die sich sogar sexuell fortpflanzen und damit auch als stabile Varietäten, z. B. Brassica oleracea var. gongylodes für Kohlrabi, erkannt werden. Freilich, würde der Mensch seine isolierende Tätigkeit beenden, würden sich unter natürlichen Bedingungen diese Veränderungen wohl nicht erhalten können. Der Mensch schafft aber durch seine Bemühungen diese stabilen ökologischen Nischen, die auch in der Natur als Voraussetzung für ein Bestehenbleiben von Änderungen erforderlich sind (6 Zum Innehalten). Weitere Beispiele für solche vom Menschen hervorgebrachten Veränderungen können diese Tatsache stark untermauern. Ein wesentlicher Faktor für die Geschwindigkeit, mit der sich solche Änderungen manifestieren, ist die Anzahl der Generationen, bzw. die Länge der Generationszeit. Je mehr Generationen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich Änderungen ergeben und auch durchsetzen. Für Bakterien, die unter guten Bedingungen sich binnen 20 Minuten in ihrer Anzahl verdoppeln können, ist eine evolutive Veränderung schneller zu erwarten, besonders, falls sich ihre Umwelt als sehr heterogen erweist, oder der selektierende Druck sie zu Änderungen gleichsam zwingt. Rezentes Beispiel, wie schnell sich Bakterien an solche evolutiven Drücke anpassen können, ist die Entstehung gegen Antibiotika multiresistenter Vertreter. Dieser Vorgang zeigt, worauf die Evolution gründet und wie schnell Organismen auf neue Herausforderungen reagieren können. Für andere Organismen beträgt die Generationszeit kaum ein halbes Jahr, z. B. für Ratten, ein Jahr für viele Kulturpflanzen und Haustiere, für Menschen, etwa 25-30 Jahre (6 Zum Innehalten). Ein fiktiver Streit zwischen Designisten und Kreationisten einerseits und jenen, die der Tatsache der Evolution anhängen, der verbal, doch auch in Büchern seinen Niederschlag findet, schließt die Einführung zu den Bakterien ab (7 Der Streit).

Eingestellt am 6. April 2024

Bacteria, Bakterien:

1 Steckbrief

.

Lipide[1] bilden doppelte Membranen,

Proteine[8] und andere Substanzen lagern sich dazwischen noch.

.

Bilden ein Enzym[9] nur

Der Helix[10] Holme zart zu trennen.

Nukleotide[13] Kopf an Schwanz zusammenbinden.

.

Lagern sich, falls zart getrennt,

Bei 50S[16] und 30S.

Unzerlegte Ribosomen zeigen sich bei 70S in Summe etwas leichter.

.

Beginnt der Proteine Bau

Mit Transfer-RNA[17],

Startet diese nur und immer

.

Wärme und Kälte im Wechsel, konzentrierte salzige Umgebung

Ließen manche Pioniere vorschnell kollabieren, auch zerplatzen.

Verleiht der Zelle Raum für Leben, Fortbestand und Halt.

.

Binden sich zur Kette, verklammern sich zur Raumstruktur mit

.

Mit dicker Schicht umgeben sich die einen,

Nach Gram[29] gefärbt und nachgespült, gelten sie als positiv.

Nur dünne Lagen formen doch die meisten, sind dafür noch lipidmembranumhüllt[30]:

Wenn sie gut nach Gram gefärbt, nach Spülen dann verblassen, gelten sie als negativ.

Mit resistenten Zuckerketten kapselartig eingehüllt

Schützen manche Zellen so vor Angriff sich, speichern Wasser auch damit.

.

Zum Ärger der Bionten kämpft der Arzt erfolgreich gegen sie

Doch manch ein Stamm wird – ebenso erfolgreich –

Resistent und damit schnell immun. –

.

Des Rätsels Lösung ist – Bakterien!

.

Fußnoten

[1] Lipide (Membranlipide): Stoffe mit zwei verschiedenen Enden, ein fettlösliches (wasser-abweisendes) und ein wasserlösliches, oft phosphatverknüpftes Ende; je nach umgebender Flüssigkeit können sich die Moleküle orientieren und flächige Verbände bilden und auch zu Doppellagen assoziieren, deren wasserabstoßende Seiten zueinander weisen

[2] Hydrophil (Gegensatz: hydrophob): wasserfreundlich

[3] Cholin [(CH3)3N+CH2CH2OH]: ist ein Amin und bildet zusammen mit dem daran gebundenen Phosphat die hydrophile Gruppe des Phospholipids, der Hauptkomponente der Lipidmembranen

[4] Phosphat: An andere Atome oder Moleküle gebundene Phosphorsäure [H3PO4 entspricht O=P(–OH)3]

[5] Glycerin: Dreifachalkohol, [CH2OHCHOHCH2OH], der zwischen Phosphat und den beiden Fettsäuremolekülen des Phospholipids vermittelt; Glycerin gehört noch zum hydrophilen Teil, während die beiden Fettsäureketten hydrophob sind

[6] Hydrophob (Gegensatz: hydrophil): wasserabstoßend

[7] Fettsäuren: Langkettige Kohlenwasserstoffe mit einer Säuregruppe [–COOH] an einem ihrer Enden

[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt

[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert.

[10] Helix Holme: gemeint ist hier Die DNA ist aus zwei komplementären, leiterförmig angeordneten Strängen, deren Sprossen durch die gegenüberliegenden Basen A und T, bzw. G und C gebildet werden; diese Stränge sind selbst wiederum verdrillt

[11] Ribonucleasen (RNasen): zerschneiden RNA

[12] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure, eine reduzierte Ribose; Baustein der Erbinformation

[13] Nucleotide: Desoxyribonucleosid- bzw. Ribonucleosidtriphosphate (ATP, TTP, CTP, GTP, UTP)

[14] Ribosom: Organell aus ribosomaler RNA und Proteinen. Es dient zur Translation der mRNA-Informationen in Proteine. Meist sind mehrere Ribosomen über die mRNA kettenartig verbunden, um zugleich mehrere Ablesevorgänge hintereinander ablaufen lassen zu können

[15] Ribosomale RNA (rRNA), verknäuelt sich unter Beteiligung von Proteinen zum Ablesegerät (Ribosom) der tRNAs, um Aminosäuren zu Proteinen zu verknüpfen

[16] 50S, 30S, 70S: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die bakteriellen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, sind mit 70S schwerer als die separierten Teile, mit den Größen 30S und 50S. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 70 und nicht 80 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur

[17] Transfer-RNAs (tRNAs): Übersetzen die Informationen der mRNA in die verschiedenen Aminosäuren

[18] Formyliertes Methionin: Das Methionin, eine Aminosäure, trägt, wenn formyliert, am Stickstoff noch einen Formylrest (–CHO), eine Aldehydgruppe

[19] Methionin: Schwefelhaltige Aminosäure

[20] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle

[21] Osmostress: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennten Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Salzkonzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge des Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[22] Glucose: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings

[23] Amin: Derivat (= Abkömmling) des Ammoniaks [NH3], wobei ein, zwei oder drei Wasserstoffatome durch eine Kohlenstoffverbindung ersetzt sind, z. B [H3C-NH2]

[24] Seitengruppen (von Molekülen): An einer Hauptkette (oder Hauptring) eines Moleküls können verschiedene Seitengruppen (oft als funktionelle Gruppen), z. B. [–CH3], [–CH2OH], [–NH2], [–CHO] oder [–COOH] hängen

[25] Milchsäurerest: [CH3CHOHCO–]; Milchsäure: [CH3CHOHCOOH]

[26] Essigsäurerest: [CH3CO–]

[27] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.

[28] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[29] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.

[30] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[31] Streptomycin: Antibiotikum, das heute zum Bekämpfen von Bakterien verwendet wird

[32] Chloramphenicol: Antibiotikum, das heute zum Bekämpfen von Bakterien verwendet wird

Eingestellt am 6. April 2024

.

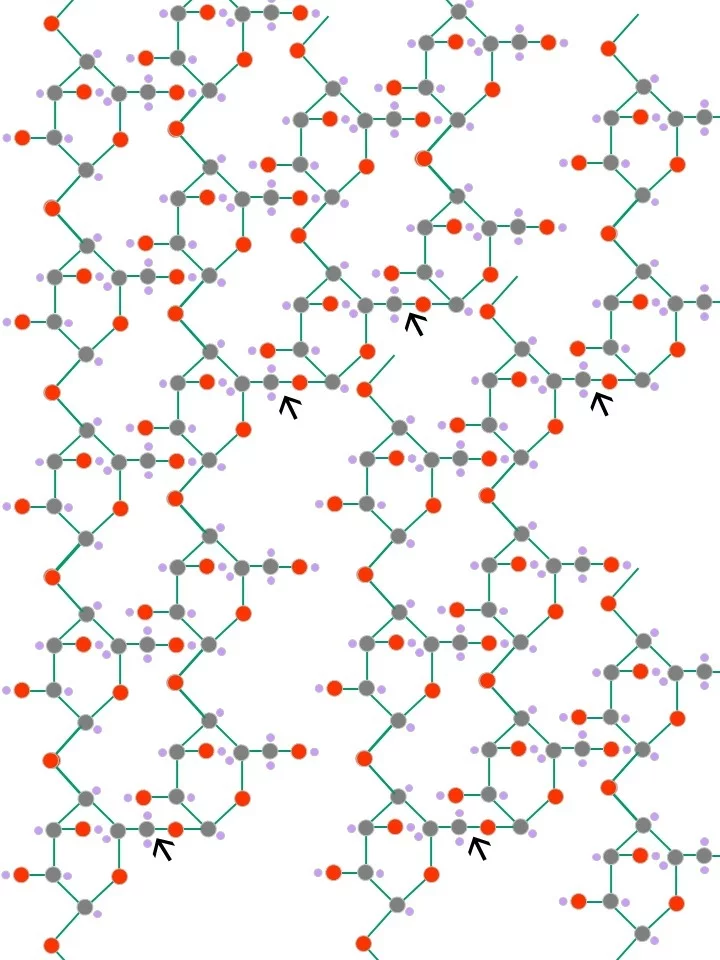

Murein (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Schräg in der Mitte des Bildes zeigen parallele Stränge den Aufbau des Mureins aus regelmäßig über Sauerstoffbrücken (rot) verknüpften Zuckern, N-Acetyl-Glucosamin (moosgrün) und N-Acetyl-Muraminsäure (ocker). Kurze Peptide verbinden benachbarte Muraminsäuren in lockerer Folge. Peptide sind jeweils (ausgehend vom Zucker) aus L-Alanin (hellgrün), D-Glutaminsäure (dunkelgrün), Diaminopimelinsäure (blaugrün) und D-Alanin (hellgrün) aufgebaut. Der Sauerstoff im Zucker (rot) ermöglicht einen Einblick, an welche Kohlenstoffatome die Zucker und Peptide verknüpft sind. Die beteiligten Moleküle sind in Atomdarstellungen an den Seiten des Bildes detailliert gezeigt und mit den entsprechenden, oben erwähnten Farben hinterlegt: links oben das Peptid, rechts oben die einzelnen Aminosäuren, linke Mitte als einzelne Zucker, rechts unten verknüpft. Links unten ist ein verkleinerter Mureinausschnitt dargestellt, rechts fast mittig drei Mureinschichten übereinander. Freistehende Peptide deuten die Verknüpfung zwischen den einzelnen Schichten an. (Angelehnt an Slonczewski und Foster 2012, Abb. 3.17)

Eingestellt am 6. April 2024

Bacteria, Bakterien:

2 Gemeinschaft

.

An Ufern des Wassers mit steinigem Abhang

Und felsigen Höhlen voll schmutzigen Abfalls

– Aus Resten landnah schwimmendlebender Zellen –

Schweben vielerlei licht- und nahrungsuchende Wesen.

.

Aus Schichten mit Schlick bewegen stinkende Gase

Zuvor noch glatte, ruhig liegende Flächen,

Verpesten die Luft mit schwefelwässrigem Stoff[1]:

Ungenutzte Ressourcen gehen perlend verloren.

.

In der faulenden Masse walten Heterotrophe[2],

Verwenden Proteine[3] abgestorbener Zellen.

Das Zuviel des Schwefels lassen achtlos sie liegen,

Doch gasperlender Schwefelwasserstoff wird Nahrung den andern.

.

In lichtexponierten, gasgekräuselten Wassersystemen

Orientieren sich schwebend grüne Schwefelbionten[4],

Um mit Licht Chlorophylls Porphyrinelektronen[5]

Zur Arbeit zu bringen, so Ladungslücken zu bilden.

.

Leerstellen warten wieder auf Füllung!

Entziehen H2S nun gleichfalls Elektronen[6],

Oxidieren es so zum Schwefelmolekül[7].

.

Versiegen Schwefelwasserstoffquellen,

Oxidieren fremde Bionten molekularen Schwefel,

Liefern Schwefeltetroxid[10] sulfatabhängigen Zellen,

Energiereserven zu bilden, Speicher zu füllen.

.

Abhängigkeiten unterschiedlichster Gruppen

In ersten ökologischen Nischen

Sind Stärke, nicht Schwäche, früher Evolution,

Denn Schwefelbionten leben recht gut in dieser Situation.

.

Vergesellschaftung unterschiedlich wirkenden Lebens

Bringt optimalen Wertschöpfungsgewinn:

Kein kostbares Gut geht ungenutzt seiner Wege,

Der Kreislauf der Stoffe nimmt Enden erneut zum Beginn.

.

Eine Gemeinschaft einander ergänzender Lebensstrategen

Gilt allen als vielversprechend, als Synergismus erzeugende Weise.

Doch Schlüssel und Zukunftshoffnung ist

Fotosynthetisch erzeugtes Kohlenhydrat.

.

Fußnoten

[1] Schwefelwasserstoff, H2S: [H-S-H], ein geknicktes Molekül mit mittigem Schwefel

[2] Heterotrophe: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

[3] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt

[4] Grüne Schwefelbionten, Grüne Schwefelbakterien: sind einzellige, phototrophe, obligat anaerobe Bakterien mit verschiedenen äußeren Formen, ohne aktive Bewegung.

[5] Porphyrinelektronen: Elektronen des Porphyrinringsystems im Chlorophyll

[6] Elektronen: Negativ geladene Bestandteile von Atomen, die den positiv geladenen Atomkern umgeben. Sie sind an den Atomkern gebunden und bilden die sogenannte Elektronenhülle des Atoms

[7] Schwefelmolekül, [S2]: Elementarer Schwefel, der als Molekül aus zwei Atomen Schwefel besteht; (16S), besitzt sechzehn Protonen; 16 Neutronen kommen noch hinzu. (16S, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 16)

[8] Chlorophyll (Bakterienchlorophyll): „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem

[9] Photonen: Lichtquanten, oder Lichtteilchen, aus denen Lichtstrahlung besteht

[10] Schwefeltetroxid (SO42-): Eine maximal oxidierte Schwefelverbindung mit vier Atomen Sauerstoff; liegt als zweifach negativ geladenes Ion vor

Eingestellt am 6. April 2024

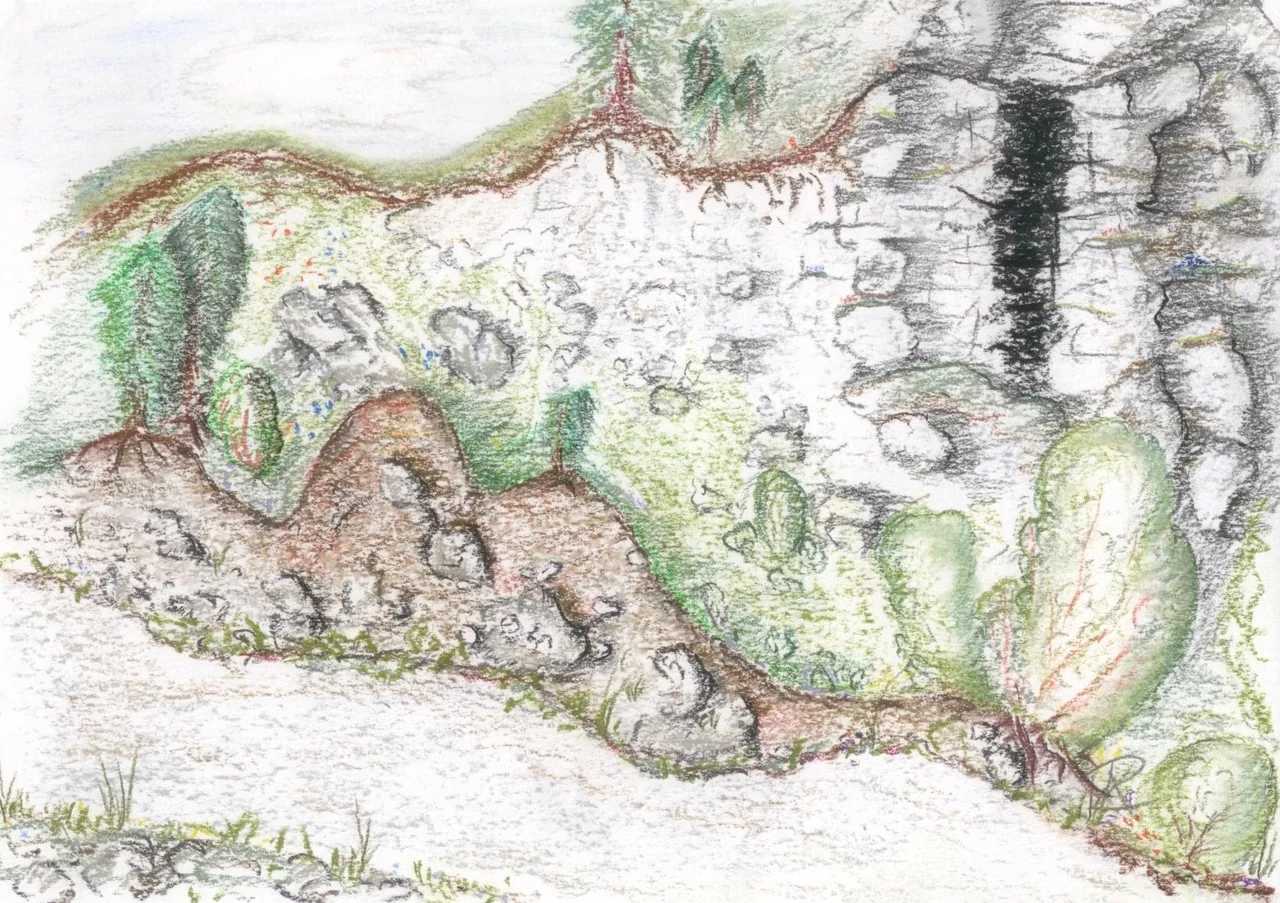

Gemeinschaft macht stark (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteria, Bakterien:

3 Promiskuität

.

Ringförmig lagern verschlungen Chromosomen[1] im Zentrum.

Sich im Zentrum vereinend, trennt sie die Zelle in gleichgroße Räume,

Chromosomen in zufälligen Raten verteilend.

.

Zuletzt bricht die mitwachsende Zellwand mittig entzwei.

Die anfangs vereinten Zellen gehen bald eigene Wege,

Um allein sich zu nähren, sich erneut zu vergrößern

Und, wiederholt sich spaltend, ihre Zahl zu erhöhen.

.

Die Zeit für Wachstum, für Teilung und Trennung

Ist kurz bei günstiger Umwelt und guter Ernährung:

Kaum dreißig Minuten bis zum Verdoppeln; bei manchen genug,

In wenigen Tagen Massen zu bilden so riesig wie unser Planet.

.

Ungünstig noch die damalige Zeit, um zu leben.

Bakterien breiten sich aus, noch freie Bezirke zu finden,

Passen sich an als genügsame Wesen;

Ihr Wissen gespeichert in schraubigen Ringen der DNA.

.

Mehrfach verändert im Chromosom, treffen Bakterien nah oder fern ihrer Heimat

Fremde Gesellen mit gleichfalls mutiertem Genom,

Nehmen freie Fragmente bereitwillig in ihr eigenes Chromosom,

Bauen sie ein, verändern das Erbgut durch Transformation[4].

.

Andere wiederum bleiben gezielt

An der klebrigen Flanke des Nachbarn,

Schieben heraus, umgehend hinein

In den Partner den gestreckt nun liegenden Faden der DNA.

Etabliert sind auf schonende Weise

Die ersten noch zarten geschlechtlichen Reize,

Und wer sich auch zufällig trifft,

Nimmt gerne neu gestaltete Gene mit sich.

.

Vielleicht half Jeder Jedem zur damaligen Zeit,

Um so zu erhöhen den Wert genetischer Information

Für Modifizierung und Anpassung an neue,

Herausfordernde Nischen der Evolution.

.

Transfer von Genen von Nachbar zu Nachbar

Wird bald schon zum Motor der Evolution.

Auch noch Milliarden Jahre danach

Spricht man von horizontalem Transfer genetischer Information[5].

.

Fußnoten

[1] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA diverser Basensequenzen; Bei Bakterien sind die DNA-Helices zu Ringen geschlossen

[2] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[3] Lipiddoppelmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[4] Transformation: Direkte Aufnahme von DNA durch andere Organismen.

[5] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen. Dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe

Eingestellt am 6. April 2024

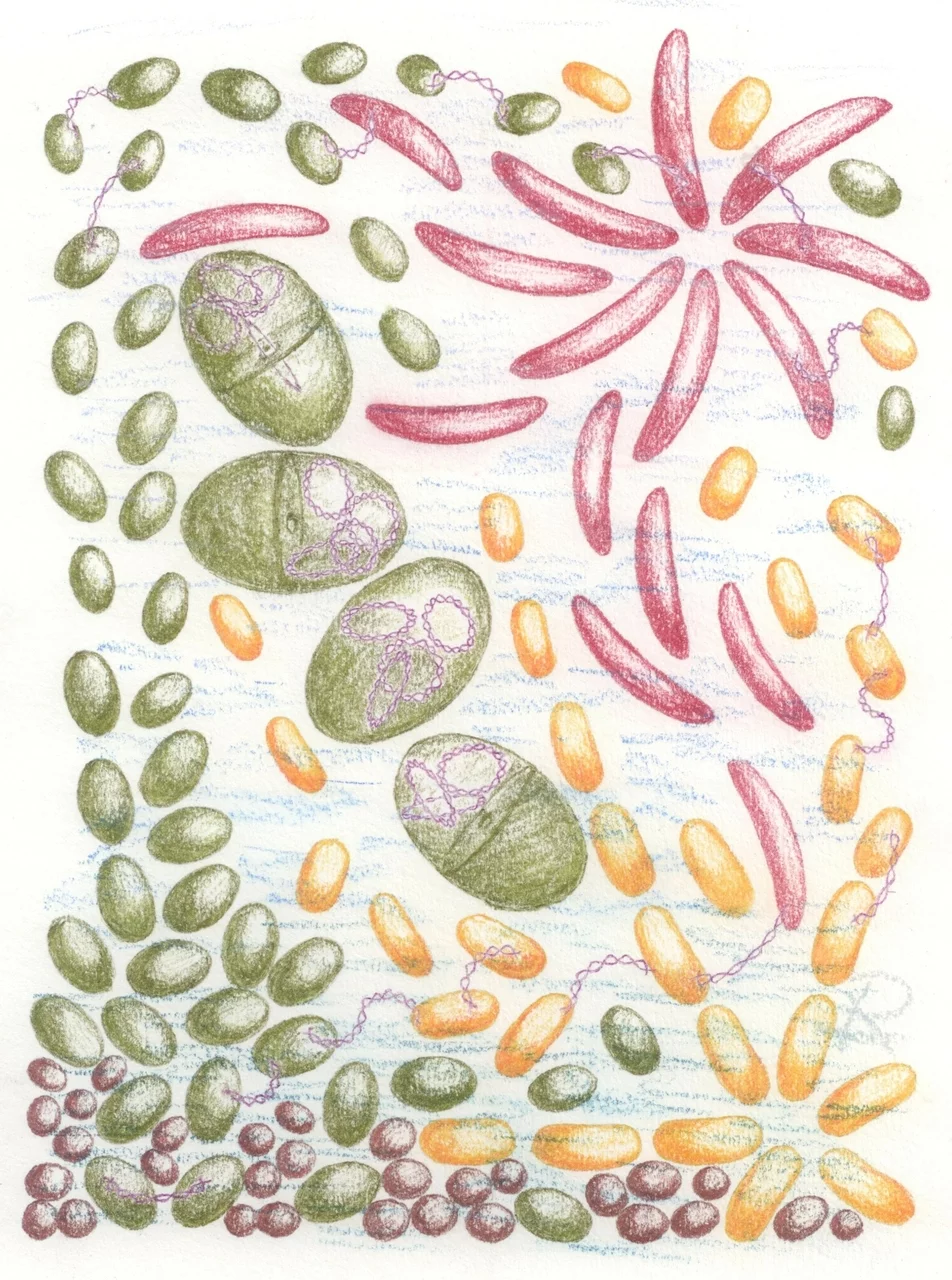

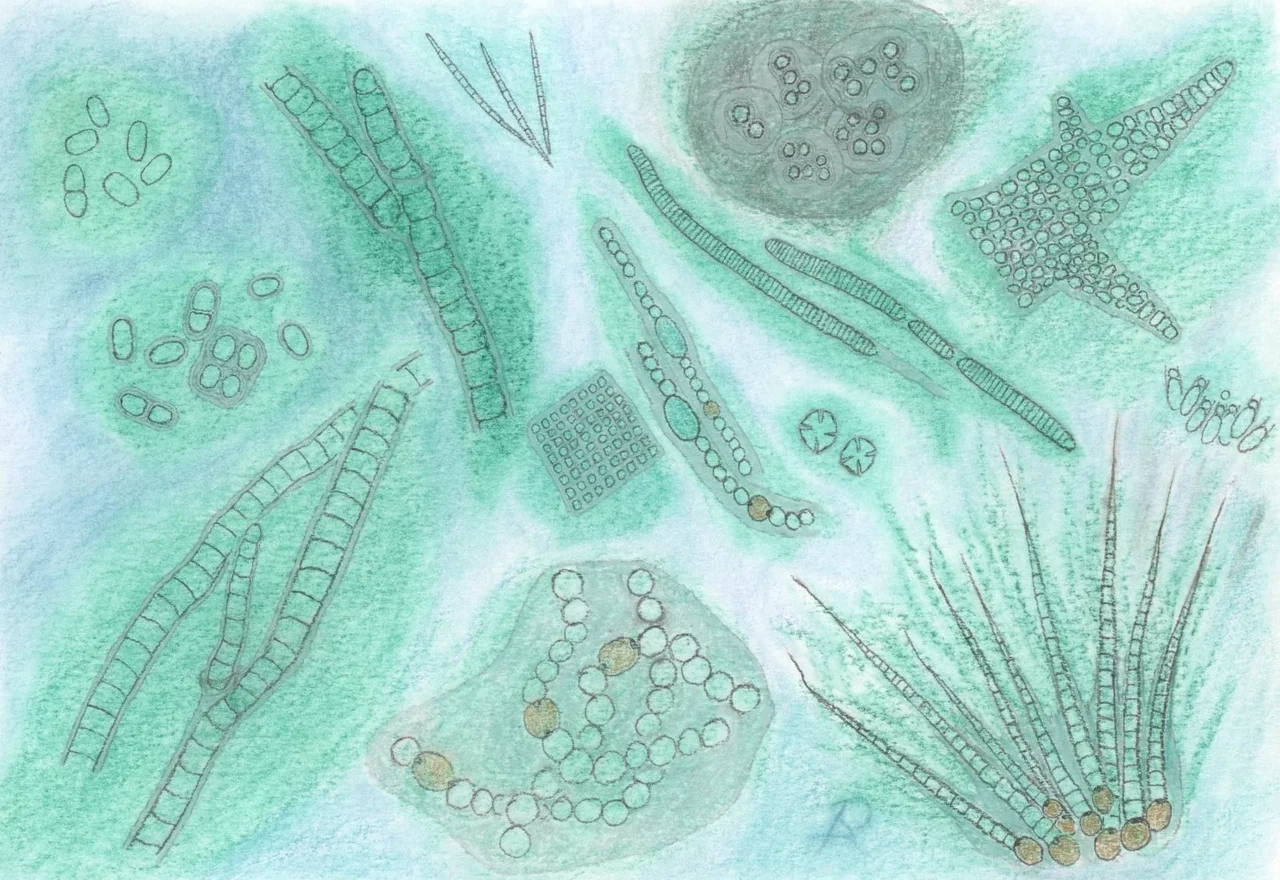

Jede mit Jeder (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Diversität von Bakterien, vermittelt durch unterschiedliche Größen, Formen und Farben (Einzelzellen der Bakterien sind grundsätzlich farblos, in dichten Kolonien können sie aber Farben zeigen). Violett werden DNA-Helices gezeigt, die von Zelle zu Zelle reichen; doch bei so großen Abständen zwischen Spender und Empfänger würde in der Natur die Transformation nicht gelingen. Zwischen gleichen und ungleichen Zellen wird ein DNA-Transfer angedeutet. Die stark vergrößerten grün dargestellten Zellen zeigen ringförmige DNA und deren mögliche ungleichmäßige Verteilung im Zuge der Tochterzellbildung.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteria, Bakterien:

4 Auf zu neuen Ufern

.

Viele Bionten[1] kleben an Ort und Stelle ausdauernd fest,

Doch Hunger treibt sie nach Nahrung, Freiheit und Licht.

Unglaublicher Vorteil, geläng‘ ein Absondern,

Um der Nachbarn Konkurrenz zu entflieh‘n!

.

Zwei Wege, raffiniert der eine, wie der andere,

Gingen allmählich sie Schritt für Schritt,

Dicht schon besetzten Raum zu vermeiden:

Eilen schraubend, andere treibend, neuen Quellen entgegen.

.

Fußnote

[1] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

Eingestellt am 6. April 2024

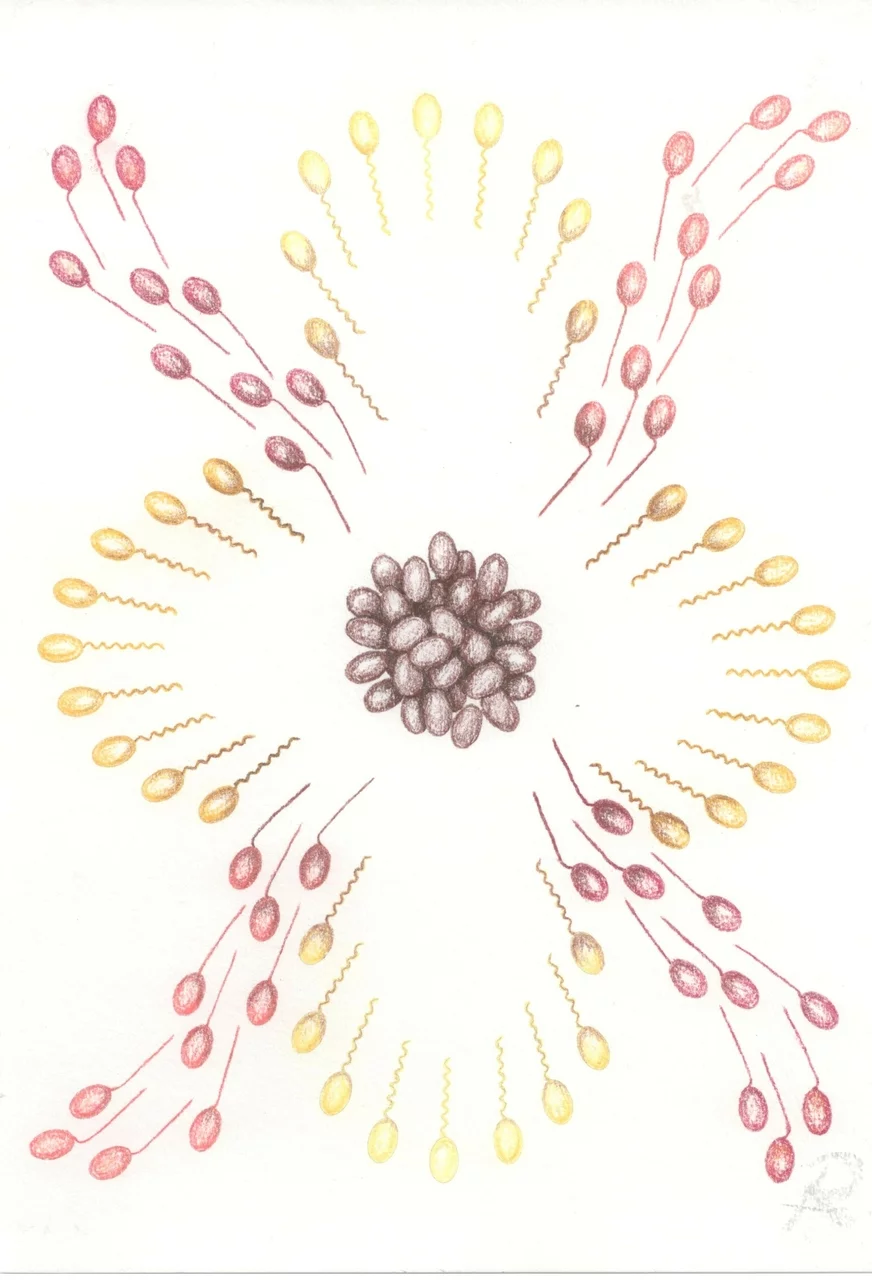

Freiheit! (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Fort streben sie alle, wer ein Flagellum besitzt

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteria, Bakterien:

5 Mit aller Kraft voraus

.

Der Bakterien äußere Doppelmembran[1]

Gilt als abwechslungsreiche Hülle.

Proteinkomplexe[2], Miniporen eng umgebend, kontrollieren hochspezifisch

Molekültransporte zwischen Außen- und dem Innenraum.

.

Unersetzlich sind Protonenpumpen[3]:

Häufen dadurch positive Ladung[6] außen,

Folglich negative innen an.

.

Diesem Gradienten folgend, wandern positiv gelad‘ne Ionen in das Innere der Zelle

Versorgen damit es mit ladungspositiven Elementen:

Ladungsfreie Moleküle wählen, in der Zelle Zentrum zu gelangen, rückkehrwillige Protonen.

.

Über viele Hunderte von Pforten wachen diese Proteine.

Aus- und Eingang sind geregelt.

Zucker, Säuren und Peptide[10],

Stehen auf der Zelle Aus- und Eintauschliste an.

.

ATP, zentral in diesem Tauschverkehr, nutzt ATPase[11], sein Enzym.

Stockwerkartig hochgetürmt, kontrolliert ein ausgesuchter Satz Peptide,

Die Kanäle[12] fest umgebend, ATPs Bindungsenergie verwendend,

Mengen, auch Transport sich selbst genügender Protonen.

.

Mittig zum Kanal gebracht,

Rasch in trommelrevolvergleiche Fächer aus Peptid gedrängt,

Wird, den Ring des Rades kurz um einen Klick gedreht,

Das Ion schon ausgeliefert, andernseitig abgesetzt. –

.

Des Enzymes Rad dient nun als Modell,

Den motorengleichen Antrieb der Bakterien zu versteh‘n,

Der rotierend bringt Bionten[13] rasch voran,

Um Neuland zu erkunden, Gefahren zu entgeh’n:

.

Ein Transportvehikel dieser Art

War vielleicht die Basis der Motoren:

Klickend dreh‘n sich Ringe, eingespannt in Wand und die Membran,

Flagellin[14] hinauszubringen, der Bionten Geißelprotein.

.

Gramnegative[15], sowie Grampositive

Agieren oft mit ATP-getriebenen Motoren,

Um Flagellen wie Propeller zu bewegen.

Unterschiedlich aber sind die Antriebspeitschen in der Wand vertäut.

Vier der Ringe leisten sich Gramnegative:

Zwei der Ringe eingefügt der inneren Membran[16],

Grampositive brauchen allerdings nur zwei.

.

Ungezählte Moleküle Flagellin,

Stück für Stück nach außen durch die Ringe transportiert,

Lagern sich zur hohlen Röhre

– Bis zum Schluss als Schlauch benutzt –

Eng am fernsten Ende dicht zusammen,

Um das hohle Multiprotein,

Nun der Zelle angehängt,

Als Paddel[19] zu schwingen im Kreis.

.

Gestreckt noch steh‘n die Geißeln von den Zellen.

Ein Haken wird der Basis aber schon geformt,

Gibt der Peitsche[20] einen schrägen Winkel.

Nun in Gang noch den Motor gesetzt, treiben sie die Zellen schnell voran.

Kraftvoll sind Bionten selbstbeweglich,

Noch fehlt die Steuerung jedoch für zielgenaues Orientier‘n. –

.

Vehement bestreiten gegenwärtig Designisten[21]

Eine Schritt für Schritt Entwicklung ihres Triebs,

Betrachten es als Fertigteil des Schöpfers,

Nicht als Resultat der gottgewollten Evolution.

.

Fußnoten

[1] Zellumgebende Lipiddoppelmembran: Gramnegative Bakterien umgibt nur ein dünne Mureinschicht, die aber nach außen hin noch von einer Lipiddoppelmembran, mit Einschlüssen, umhüllt ist.

[2] Proteinkomplexe: Proteine sind häufig zu Komplexen vereint, wobei sich die einzelnen Proteine sich oft in Bau, Eigenschaften und Funktion unterscheiden

[3] Protonenpumpen: Transmembranproteine, die die positiv geladenen Protonen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren

[4] ATP: Adenosin-tri-phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[5] Protonen: das positiv geladene (elektronennackte) Wasserstoffatom

[6] Positive Ladung: Fehlt einem Atom, einem Molekül, ein Elektron (oder mehr) so ist die positive Ladung der Protonen des betreffenden Atoms nicht ausgeglichen; das Atom, das Molekül, erscheint deswegen positiv geladen

[7] Calcium: als Ion doppelt positiv geladen, Ca++

[8] Magnesium: als Ion doppelt positiv geladen, Mg++

[9] Kalium: als Ion einfach positiv geladen, K+

[10] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.

[11] ATPase: Enzym, das ATP unter Energieweitergabe in ADP und P spaltet; die Endung -ase kennzeichnet ein Protein als Enzym

[12] Kanäle, Membrankanäle: in den Lipiddoppelmembranen werden von bestimmten Proteinen feinen Kanäle gebildet, durch die verschiedene Substanzen transportiert werden können

[13] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[14] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet

[15] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen. Dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt. Gram-positive Bakterien sind danach purpur gefärbt, Gram-negative pinkfarben.

[16] Innere Lipiddoppelmembran: Lipiddoppelmembran, die jedes Organismus‘ Zellinneres umgibt; im Gegensatz zur zellumgebenden Lipiddoppelmembran Gramnegativer Bakterien

[17] Murein: Zellwand fast aller Bakterien, in der kettenförmig verbundene Zuckermoleküle, an denen Ammoniumgruppen (–NH2) hängen und diese wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft sind. Diese Ketten sind noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle

[18] Zellumgebende Lipiddoppelmembran

[19] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[20] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel)

[21] Designisten („Intelligent Design“): Designisten glauben, Gott hätte einen Grundbauplan erschaffen, zum Beispiel den Typ Vogel, der sich dann weiterdifferenziert und -entwickelt hätte

Eingestellt am 6. April 2024

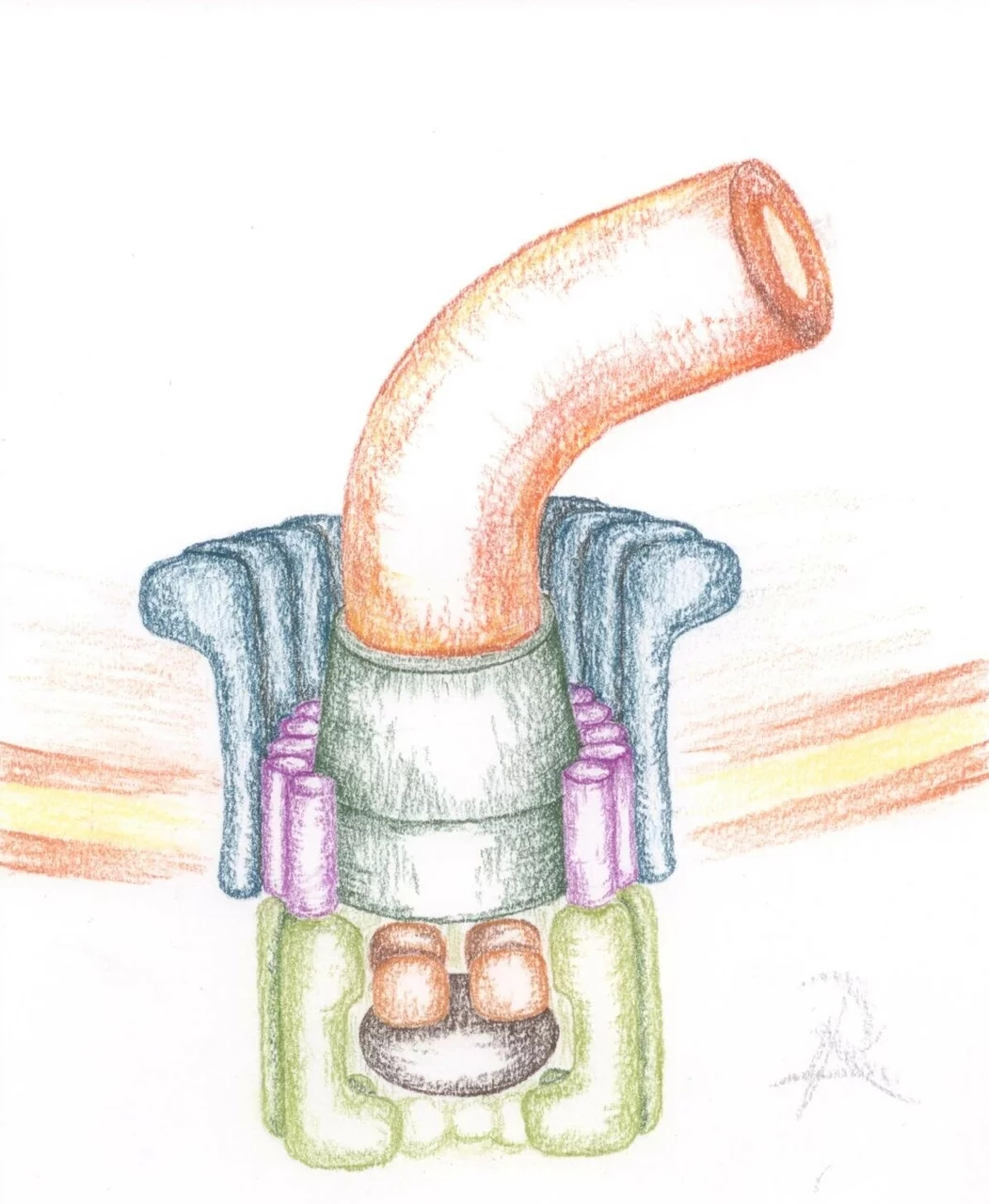

Modell einer ATPase getriebenen Protonenpumpe (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Dargestellt ist eine pflanzliche Protonenpumpe. Der etagierte Aufbau aus verschiedenen Proteinen ist deutlich zu erkennen, auch das trommelrevolverartige Rad (grün), aus dem die Protonen entlassen werden. Die ATP-Hydrolyse findet unter Zusammenwirken der zwei Mal drei Köpfchen statt, wodurch das zentrale Stielchen (hellgrün) durch Konformationsänderung seines Proteins, das Rad drehen wird und so das Proton transportiert. – Nach Lüttge U, Kluge M (2012) Botanik. Die einführende Biologie der Pflanzen. 6. Auflage. WILEY-VCH, S. 52.

Eingestellt am 6. April 2024

Motor der bakteriellen Flagellen (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Der untere, in Hellgrün gehaltene Ring liegt cytoplasmaseitig, während der darüberliegende Ring mit seiner Basis (die violetten Zylinder deuten dies an) in der inneren Doppellipidmembran fixiert ist. Zwei Rotorenräder sind dabei beteiligt: Die violetten Zylinder für den Antrieb, die den etagierten Ring der Flagellenbasis (mittelgrün) umgeben und die ebenfalls kranzförmig angeordneten dunkelgrünen, hakenförmigen Proteine, die den Motorenkomplex in der Membran verankern. Der zentrale Schaft ist fest mit dem bewegungsaktiven Rotor (violette Zylinder) verbunden; so wird der zentrale Schaft durch die Motorproteine über ATPasen angetrieben. „Die beiden in der Membran verankerten Ringe (dunkelgrün, violett) bilden Ionenkanäle, durch die Protonen fließen, die Energie für die Drehung erzeugen. Im Flagellenmotor wird so die elektrochemische Energie des transmembranen Gradienten in mechanische Energie umgewandelt. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren bakterielle ATP-Synthasen, die ebenfalls einen Ionengradienten zur Erzeugung eines Drehmomentes nutzen.“ – Nach Munk K, ed. (2008) Mikrobiologie. Thieme, S. 46. Schema der Flagellenbasis eines Gramnegativen Bakteriums, abgewandelt für ein Grampositives Bakterium, das nur die beiden unteren in der inneren Doppellipidmembran liegenden Ringe (Motorringe) besitzt.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteria, Bakterien:

6 Zum Innehalten

.

Unseres Planeten Leben, vielfältig und artenmächtig,

Ändert sukzessiv in kleinen Schritten sich:

Durch Menschenhand, des Züchters ausgeklügelte Methoden,

Auch durch Druck und Konkurrenz, des Nachbarn Dasein zu bedrängen.

.

Wie veränderlich so manche Art, zeigt uns der bekannte Kohl[1]:

Des Grünkohls[9] angepasste Brüder

Sahen noch vor Hunderten von Jahren Blatt für Blatt sich gleich.

.

Manchen reichen tausend Jahre, oft nur Hunderte davon,

Um der Formen Vielfalt zu kreieren.

.

Mitentscheidend wirkt der Sippen Lebenslänge:

Ein Jahr bei Kohl, Tomaten, Weizen und Karnickeln[16];

Zwei Jahre gut bei Katzen, Hühnern, Hunden, Pferden.

Doch bei winzigen Bakterien ist sie kaum die Hälfte einer Stunde.

.

Der Generationen Zahl entscheidet aber

Wie schnell sich manche Eigenschaften ändern.

Dazu kommt noch der Umwelt wechselvolle Wirkung und

Der neuen oftmals harschen Siedlungsräume Härte.

.

Schnelle Folge, rasch veränderliche Gene,

Helfen nur den Fittesten fürs Überleben,

Doch mit der Umwelt angepassten Fähigkeiten

Können sie dem Druck der Konkurrenten hoffnungsvoll begegnen.

.

Eine Milliarde Jahre und noch mehr,

Zehntausend Milliarden Generationen

Waren den Bakterien gegeben,

Neue Wesenszüge zu entwickeln! –

.

Zeit war wohl genug, den effektiven Antrieb zu bekommen,

Pumpenmoleküle[17] umzufunktionieren und als Rotorblätter zu verwenden,

Denn manches Protein der Geißelbasis

Wirkte früher für Protonen- und Magnesiums Transport.

.

Fußnoten

[1] Kohl: Brassica oleracea (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae – …)

[2] Blumenkohl, Karviol: Brassica oleracea var. botrytis

[3] Kohlrabi: Brassica oleracea var. gongylodes

[4] Wirsing: Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda

[5] Blaukraut, Rotkohl: Brassica oleracea convar. capitata var. rubra

[6] Weißkraut, Weißkohl: Brassica oleracea convar. capitata var. alba

[7] Rosenkohl: Brassica oleracea var. gemmifera

[8] Brokkoli: Brassica oleracea var. italica

[9] Grünkohl: Brassica oleracea var. sabellica

[10] Hauspferd: Equus caballus (Hippomorpha – Mesaxonia – Ungulata – Übrige Laurasiatheria – Laurasiatheria – …)

[11] Haushund: Canis lupus familiaris (Cynoidea – Caniformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – Euarchonta – …)

[12] Hauskatze: Felis catus (Felis-Gruppe – Feloidea – Feliformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – …)

[13] Haushuhn: Gallus gallus domesticus (Gallini – Phasianinae – Phasianidae – Galliformes – Galloanseres – …)

[14] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[15] Tomaten: Solanum lycopersicum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)

[16] Karnickel, Hauskaninchen: Oryctolagus cuniculus forma domestica (Leporidae – Lagomorpha – Glires – Euarchontoglires – Boreoeutheria – …)

[17] Pumpenmoleküle: Transmembranproteine, die positiv geladene Ionen gegen einen elektrochemischen Gradienten transportieren

Eingestellt am 6. April 2024

Des Kohls vielfältiges Gesicht (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Verschiedene Teile der Kohlwildform (Brassica oleracea, rechts oben hinten) wurden durch Züchtung verändert. Blaukraut, Rotkohl: Blätter dichtest zum Kopf geschichtet und blau/rot durch Anthocyane gefärbt (unten Mitte); Kohlrabi: basale Sprossteile zur Knolle umgebildet (in einer blauen Form links des Blaukrauts, in grüner Form darüber); Rosenkohl: seitliche Triebe der Blattachseln wurden zu dichtgeschichteten kleinen Köpfchen (schräg von rechts unten nach links oben); Blumenkohl, Karviol: eine gestauchte, dicht veräselte, steril gebliebene Sprossachse wird von großen basalen Blättern umgeben (rechts neben Rosenkohl).

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteria, Bakterien:

7 Der Streit

.

An der Bakterien Motor kam die Kontroverse erst in Fahrt!

Würde nur ein winzigst Teilchen fehlen

Wäre er bewegungslos und ohne Triebfunktion.

.

Der Motor sei deshalb von Anfang an

Von dir als Ganzes konstruiert und auch erschaffen:

Ihr Argument für deine Schöpfungsmacht

Und zugleich Negation von dir gewollter Evolution.

.

Manche der Bakterien verzichten wieder auf Flagellen[3],

Die Motoren jedoch bleiben integriert

Unbeweglich sind sie nun, wozu dann der Motor?

.

Sind sie nun vielleicht Verbindungen zur Außenwelt:

Den neu geöffneten Kanal

Für Schnelltransport und für Kontrolle sinnvoll nutzend?

.

O Gott, dein eigentliches Ziel war sicher nicht

Der endlos Zahl Bakterien Beweglichkeit.

Viel Größ‘res sollte deine Schöpfung noch zu Wege bringen!

Deine Ebenbilder und der Kreaturen Wunsch, dich als Schöpfer zu erkennen.

.

Wer also denkt und glaubt,

Gott würde auf dem Weg zum eigentlichen Ziele

Auf dem Nebenpfad zum Streit uns etwas konstruieren,

Der kennt vielleicht am Ende Gottes Größe nicht.

.

Und doch durchdringt sein Geist

Neutrinogleich all das, was damals schon entstand.

Bloß anders als Neutrinos[8], verweilt er zeitgleich überall,

Um Kraft und Zukunft auch dem Kleinsten schon zu geben.

.

Fußnoten

[1] Designisten („Intelligent Design“): Designisten glauben, Gott hätte einen Grundbauplan erschaffen, zum Beispiel den Typ Vogel, der sich dann weiterdifferenziert und -entwickelt hätte

[2] Nichtreduzierbare Komplexitat: Designisten (und Kreationisten) nehmen gerne für ihre Ansichten äußert komplexe Organe dafür als Beispiel, deren Funktion vollkommen zusammenbräche, würde nur ein entscheidender Baustein fehlen. Sie vergessen dabei jedoch, dass der komplexe Bau nach und nach erst entstanden ist und auch funktionell sich weiterentwickelt hat. Nur wer davon ausgeht, alles wäre schon so seit jeher existent, kann daher von einer nichtreduzierbaren Komplexität sprechen, weil, nicht verwunderlich, die Funktion beeinträchtigt wird oder gänzlich ausfällt, wenn ein entscheidendes Teil fehlt. So wie ein Auto nicht fährt, fehlen z. B. Räder. Der Bakterien Flagellen und das menschliche Auge dienen meist der Argumentation.

[3] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[4] Mureinsacculus: Der Bakterien Murein umgibt die Zelle sackähnlich durch der Zellwand widerstandsfähige, massive Konstruktion

[5] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz. Nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht. Eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen; Grampositive Bakterien besitzen dabei nur eine innere Membran, Gramnegative noch eine zusätzliche außen um den Mureinsacculus herum; in entsprechender Weise sind Ihre Geißelbasen gebaut; doppelringig bei Grampositiven; vierringig bei Gramnegativen.

[6] Protonen: Bausteine der Atomkerne; die positiv geladenen Protonen sind mit neutralen Neutronen assoziiert; oft auch nur verstanden als das positiv geladene (elektronennackte, einzige Proton) des Wasserstoffatoms

[7] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet

[8] Neutrinos: Gehören zu den Leptonen, sind elektrisch ungeladen und in den Nachweisgrenzen masselos; sie zeigen keine Wechselwirkung mit Atomen

Eingestellt am 6. April 2024

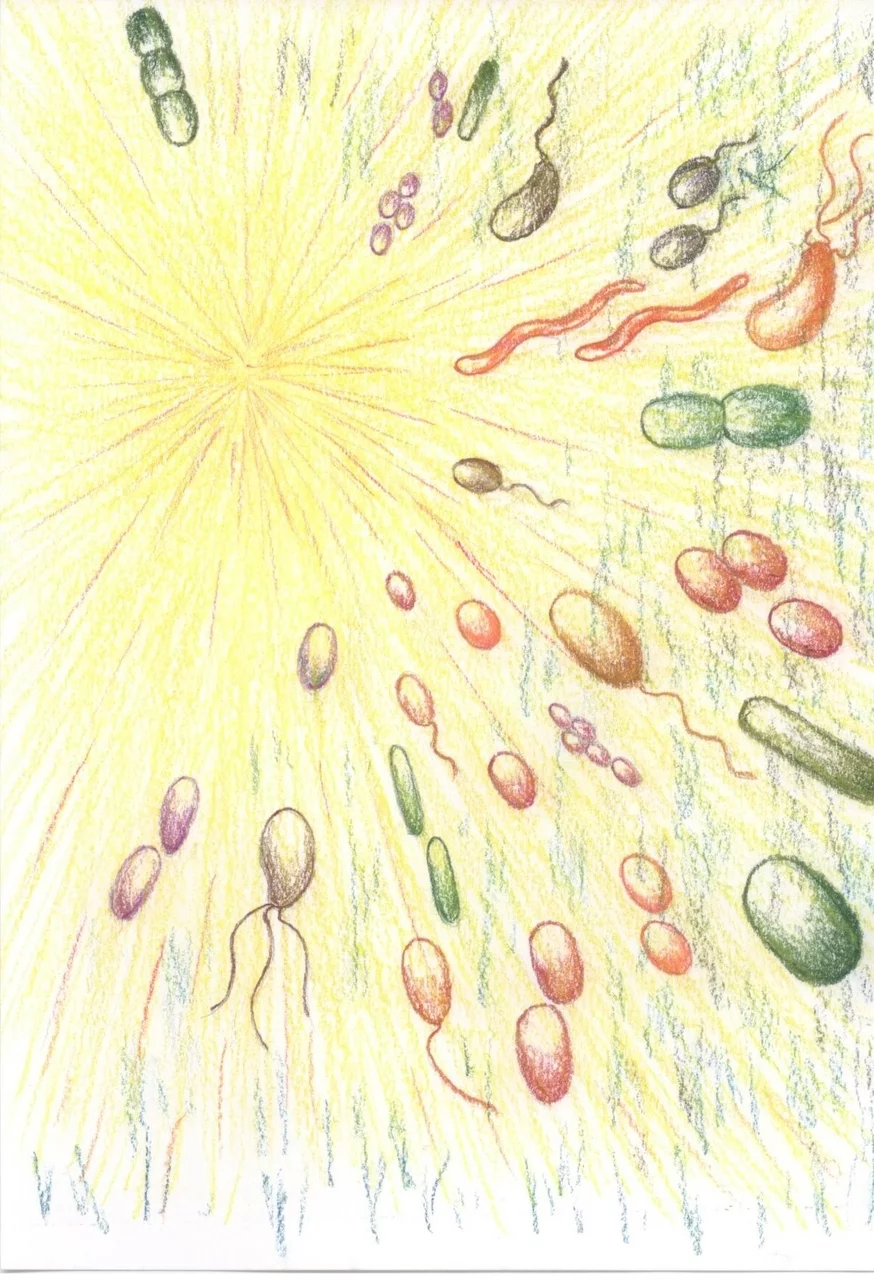

Bakterienexplosion (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch von A - L geordnet

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

.

Actinobacteria, Strahlenbakterien i.w.S.:

1 Verschobene Verhältnisse

.

Eng gekoppelt sind des Lebens Zeichen,

Um der Helix Holme – aber nicht zu fest – zu binden:

Doch der Pärchen Anteil bleibt noch lange Zeit ein off‘nes Spiel.

.

War es Zufall, der am Anfang

Ein Remis zwischen den Pärchen förderte?

Actinobacteria jedoch der Nucleobasen[5] gleiches Maß

Zu erhöhtem Anteil an GC[6] voll Eigensinn verschoben,

Trotz allem noch genügend unterschiedliche Tripletts[7]

Aminosäuren[8] boten für ihre irrtumsfreie Wahl.

.

Firmicutes, ihre Schwestergruppe,

Beschritt genau den andern Weg,

Versuchte hingegen mit A und T im Überschuss

Ihr Aminosäuren-Puzzle-Glück.

.

Was war die treibende Kraft

Für diesen Wandel?

War es gar nur Unfall,

Den zu heilen für Betroffene es galt,

Mit Geschick der Ausgleich ihnen dann gelang;

Ihr Leben womöglich einen Vorteil sogar damit errang? –

.

Sie suchten und fanden,

Lebten sich ein in hochdiversen ökologischen Nischen[9].

Schützen ihr Umfeld, grenzen sich ab,

Verwerten Totes, wählen sich andere Arten zum Partner,

Überwinden trickreich schier unüberwindbare Grenzen,

Besiedeln erfolgreich die ganze irdische Welt.

.

Fußnoten

[1] G: Abkürzung für die Nucleobase Guanin (Buchstabencode der DNA und RNA)

[2] C: Abkürzung für die Nucleobase Cytosin (Buchstabencode der DNA und RNA)

[3] A: Abkürzung für die Nucleobase Adenin (Buchstabencode der DNA und RNA)

[4] T: Abkürzung für die Nucleobase Thymin (Buchstabencode der DNA)

[5] Nucleobasen: A, T, C, G (U in RNA)

[6] GC, GC-Verhältnis: Die Häufigkeit von GC im Vergleich zu AT ist ein Charakteristikum verschiedener Organismen

[7] Basentripletts: Immer drei Nucleobasen in Folge bestimmen die Aminosäure, die zum Protein verknüpft werden sollen–

[8] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[9] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

Eingestellt am 6. April 2024

.

Actinorhiza, Aktinorhizen:

1 Eintritt (TP)

.

In feuchten Gefilden Boden und Laubstreu durchziehend,

Treffen Actinomycetenfäden

Zu fortgeschrittenen Zeiten der Evolution

Nicht selten auf im Boden verkrallte Wurzeln.

.

Gelockt von manchen Zellwandsubstanzen,

Legen sie gerne eng sich daran,

Bis der Eintritt zur Zelle einmal gelingt:

Frankia[1], die Glückliche, lebt im Schlaraffenland seit dieser Zeit.

.

Dünne Kanäle bohren verzweigte Fäden

In festgefügte, doch immer noch schmächtige Wurzelzellwand,

Stoßen doch auf Widerstand, auf der Pflanze Doppelmembran[5].

.

Sie stemmt sich dem Faden entgegen!

Zu weich ist freilich ihre Natur, feste Barriere zu sein.

Folgt, sich vergrößernd, nach innen sich stülpend,

Jeglichem Angriff, jedem mächtigen Druck.

.

Verzögert erst reagiert die befallene Zelle,

Führt endlich Synthesen auf Volllast dann hoch,

Wirft wie in Panik kurze Celluloseketten[6] nur

Den vordringenden Frechen entgegen.

.

Zu wenig, die Okkupation noch aufzuhalten!

Fast ganz wird die Zelle von leicht celluloseummantelten Fäden gefüllt,

Lassen dennoch die Schwerstbedrängte am Leben,

Um sich an den Zellinhalten ständig zu laben.

.

Zucker[7] haben für Frankia besonderen Wert,

Denn molekularen[8] Stickstoff nimmt sie selbst aus der Luft,

Reduziert ihn mit Nitrogenaseenzym[9] in kugligen Zellen

Zu speicherbarem Ammoniumion[10].

.

Als Glücksfall erweist sich für Frankia

Die halb nur gelungene Wehr!

Abgekapselt sollte sie unschädlich liegen,

Zieht jedoch nicht wenig Vorteil daraus.

.

Nur so kann es gelingen, sauerstoffarme Sphären

Für ungestört wirkende Nitrogenasen zu bilden,

Um, des molekularen Stickstoffs dreifache Bindung lösend,

An jedes Stickstoffatom vier Wasserstoffe[11] zu binden.

.

Mit Überschuss produziert sie wegen des reichlich fließenden Zuckers.

Legt manches davon in Aminosäuren[12] fest,

Bringt, pH-Werte[13] so intern stabilisierend,

Das Zuviel entsorgend, in die Umgebung hinaus.

.

Dankbar greifen der Wurzel Zellen auf diese Spende zurück,

Produzieren selbst Aminosäuen damit,

Transportieren in Blätter sie, in Äste und Stamm,

Speichern auch selbst ausreichend Stickstoff in Protein[14].

.

Fußnoten

[1] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.

[2] Cellulasen: Cellulose abbauende Enzyme.

[3] Pectinasen: Pectin abbauende Enzyme

[4] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[5] Plasmalemma: Lipidoppelmembran bei Organismen mit Saftvakuole und fester Zellwand (Plantae, Fungi, bestimmte Chromalveolata)

[6] Cellulosemolekülketten: Kettenförmige Cellulosemoleküle können sich über Wasserstoffbücken und gelegentlich mit anderen Zuckermolekülen quer vernetzen, so dass längere und dickere Ketten entstehen. Normal werden diese Cellosemoleküle zu größeren Einheiten zu Fibrillen (Mikro- und Makrofibrillen) zusammengelagert, um die Zellwand der Pflanzen stabil zu gestalten. Die eindringenden Frankia-Fäden, wie auch in anderen Fällen Fäden von Pilzen, werden allerdings unter dem Einfluss des Eindringlings von der Pflanzenzelle mit nur wenig organsierter Cellulose bedeckt. (Abbildung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)

[7] Zucker, hier Saccharose, Glucose und Fructose

[8] Molekularer Stickstoff: Stickstoff [N2]: Zwei Stickstoffatome mit Dreifachbindung verknüpft [N≡N].

[9] Nitrogenasen: Die einigen Enzyme, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft in bioverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Der gesamte Prozess der biologischen Stickstofffixierung ist relativ komplex und erfordert das Zusammenwirken mehrerer Enzyme, von denen die Nitrogenase das Wichtigste ist. Um das Enzym gegen Sauerstoff zu schützen, haben Bakterien verschiedene Anpassungen entwickelt, etwa dicke Schleimkapseln oder besonders dickwandige Zellen. Bakterien, die sauerstoffbildende Photosynthese betreiben, trennen stickstofffixierende Zellen (Heterocysten) räumlich von Sauerstoff freisetzenden Zellen oder sie assimilieren Stickstoff nur nachts, wenn die Lichtreaktion der Photosynthese ruht. Nur Prokaryoten besitzen diese Enzyme.

[10] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung

[11] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung

[12] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[13] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs, ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[14] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt

Eingestellt am 6. April 2024

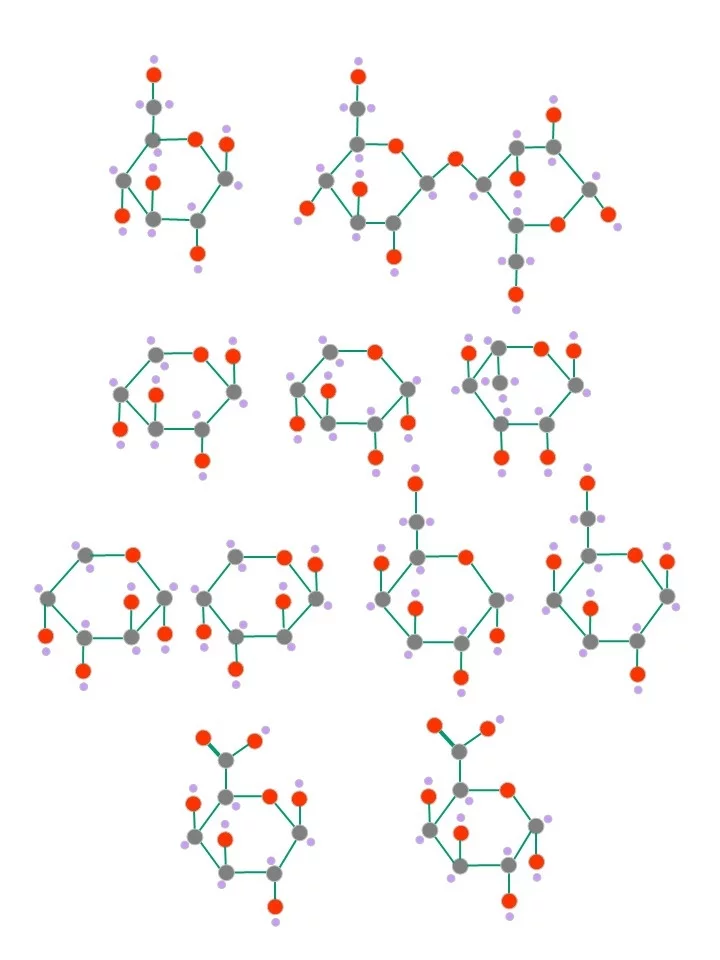

Verschiedene Zucker der pflanzlichen Zellwand (ppt generiert, Reinhard Agerer)

In geraden Ketten verbundene β-Glucose (1. Reihe links) ergibt das langfädige Cellulosemolekül; dabei ist der Zweierzucker Cellobiose (1. Reihe, rechts, 1-4-verknüpfte β-Glucosen) in ständiger Folge miteinander verbunden. Gebündelte Celluosemoleküle werden von verschiedenen Zuckern (jeweils in bestimmen Abfolgen zu kürzeren, meist verzweigten Ketten vereint) zu größeren Einheiten zusammengefasst. Folgende Zucker sind daran in häufiger Weise beteiligt: β-Xylose (2. Reihe, links), α-Xylose (2. Reihe, Mitte), α-Rhamnose (2. Reihe, rechts); α-Arabinose (3. Reihe, links), β-Arabinose (3. Reihe mitte-links), α-Galactose (3. Reihe mitte-rechts), β-Galactose (3. Reihe, rechts); β-Galacturonsäure (4. Reihe, links) und α-Galacturonsäure (4. Reihe, rechts). α- und β- sind nicht vereinfacht erklärbar. Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner Strich; Doppelbindungen: breiter Strich.

Eingestellt am 6. April 2024

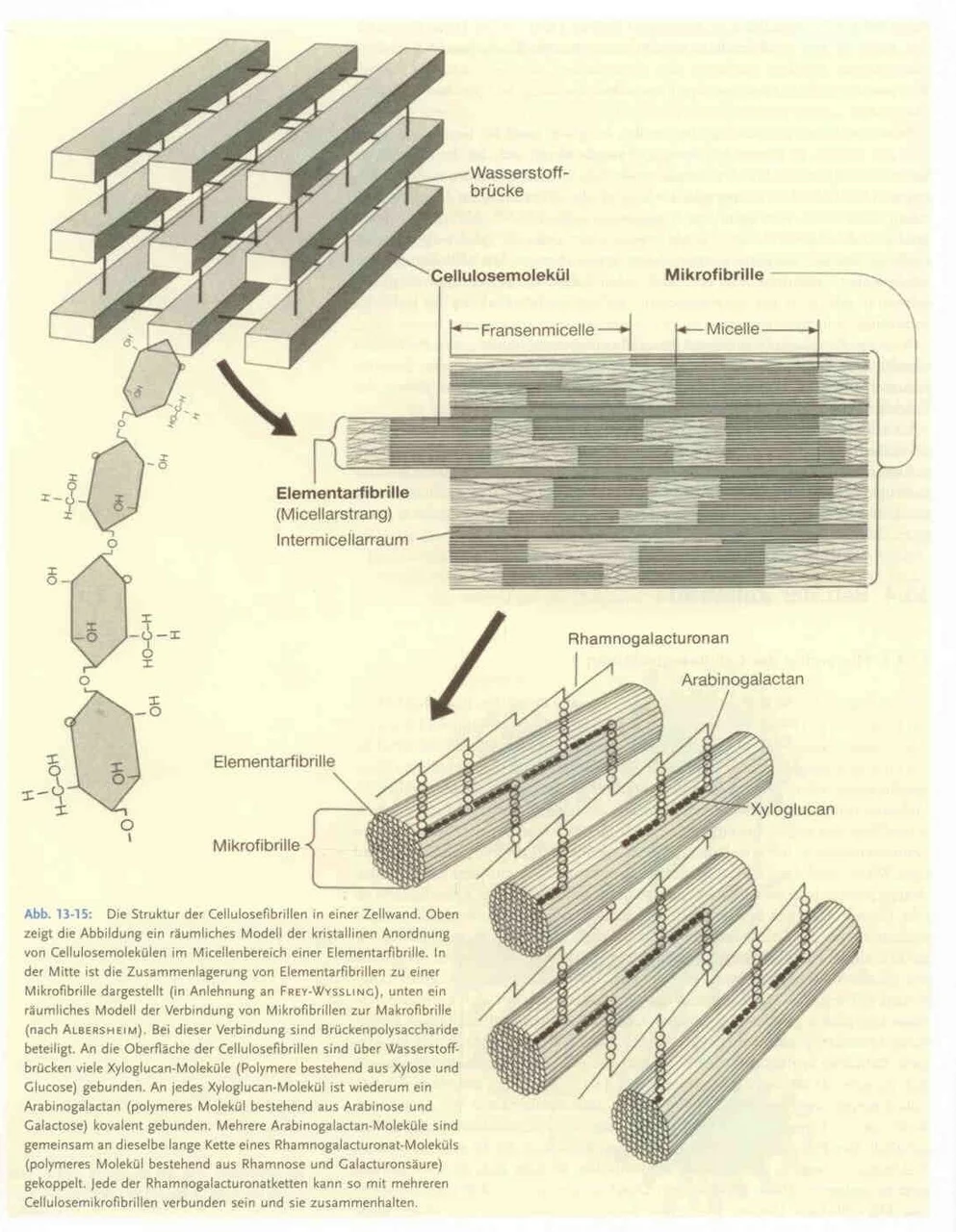

Cellulosebau der Pflanzenzellwand

„Abb. 13-15: Die Struktur der Cellulosefibrillen in einer Zellwand. Oben zeigt die Abbildung ein räumliches Modell der kristallinen Anordnung von Cellulosemolekülen im Micellenbereich einer Elementarfibrille. In der Mitte ist die Zusammenlagerung von Elementarfibrillen zu einer Mikrofibrille dargestellt (in Anlehnung an Frey-Wyssling), unten ein räumliches Modell der Verbindung von Mikrofibrillen zur Makrofibrille (nach Albersheim). Bei dieser Verbindung sind Brückenpolysaccharide beteiligt. An die Oberflächen der Cellulosefibrillen sind über Wasserstoffbrücken viele Xyloglucan-Moleküle (Polymere bestehend aus Xylose und Glucose) gebunden. An jedes Xyloglucan-Molekül ist wiederum ein Arabinogalactan (polymeres Molekül bestehend aus Arabinose und Galactose) kovalent gebunden. Mehrere Arabinogalactan-Moleküle sind gemeinsam an dieselbe lange Kette eines Rhamnogalacturonat-Moleküls (polymeres Molekül bestehend aus Rhamnose und Galacturonsäure) gekoppelt. Jede der Rhamnogalacturonatketten kann so mit mehreren Cellulosemikrofibrillen verbunden sein und sie zusammenhalten.“

Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 296. Reproduced with permission.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Actinorhiza, Aktinorhizen:

2 Warzenbälle (TP)

.

Wachstumslimitierender Stickstoff ist für beide Partner damit passé:

Frankia[1] dringt tiefer noch in gekaperte Wurzeln,

Berührt teilungswillige Zellen,

Treibt, stickstoffverteilend, ihre Aktivitäten voran,

Veranlasst ein Sprießen und Treiben

Knorriger, länglich dicklicher Wurzeln,

Formt sie, winzig am Anfang,

Nach Jahren zum warzenbedeckten orangenähnlichen Ball.

.

Leitbündel[2], den sich verlängernden Auswüchsen fortwährend folgend,

Verbinden mehrfach der Knolle Peripherie

Mit der Wurzel zentralem Leitelement[3],

Versorgen mit Stickstoff jedes bedürftige Blatt.

.

Apikal sich verlängernd,

Bleiben meristematische Zonen[4] jedoch ohne Befall.

Vesikel[5] werden zuvorderst gebildet,

Sporen[6] erst im rückwärtigen Raum,

Dem Auswuchs entlang.

Am unteren Ende erfolgt,

Den Wurzeln sei es vergönnt,

Der Frankia-Fäden Verdau.

.

Basal zerfällt das Knollengewebe,

Gibt unzählige Sporen aufbrechend frei

Für Hilfe suchende Wurzeln.

Nicht ohne Eigennutz, doch der hat seinen Preis.

.

Fußnoten

[1] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.

[2] Leitbündel: In Achsengewebe oder in Blättern von Pflanzen verlaufende Bündel von Leitgewebe für Zucker und andere Substanzen einerseits (Phloem) und getrennt davon für Wasser mit Nährsalzen (Xylem)

[3] Leitbündel

[4] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[5]

Vesikel (generell): Kleine, abgegliederte, rundliche Behälter

oder Bläschen mit dünnster oder fehlender Zellwand. – Vesikel

in Aktinorhizen: Bläschenförmig aufgetriebene Zellen von

Frankia in Wurzelzellen; sie liegen nicht frei im Cytoplasma,

sondern sind, zumindest solang die beherbergende Zelle lebt,

noch mit

Wirtszellplasmalemma

umgeben; sicher auch danach noch mit dünnen von der Wirtszelle

geformten Zellwandschichten.

[6] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben

Eingestellt am 6. April 2024

Aktinorhizen von Schwarzerle (Alnus glutinosa)

[Aus Wikipedia: Alder nodules (Frankia alni) on roots of common alder (Alnus glutinosa); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alder_nodules2.JPG. Autor: Cwmhiraeth; CC-BY-SA-3.0; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Eingestellt am 6. April 2014

.

Actinorhiza, Aktinorhizen:

3 Nimm, aber gewähre dem Andern (TP)

.

Zum eingespielten Paar sind Actinobakterien und Pflanze geworden.

Jeder nimmt und lässt zum Ausgleich sich nehmen,

Was immer der andere braucht,

Um neue Fitness[1] und Kraft zu gewinnen.

.

Doch auch Grenzen setzen die Partner einander.

Ein Bis-hierher-und-nicht-Weiter schützt das symbiotische[2] Paar;

Denn teilungsaktive Zonen der Pflanze, ergrünende Glieder,

Auch Leitgewebe bleiben tabu.

.

So zieht jeder der beiden den eigenen Vorteil aus der innigen Bindung:

Den oft limitierenden Stickstoff der Baum,

Denn einen Prokaryoten fing er sich ein.

Nur sie reduzieren inerten molekularen Stickstoff[5]

Aus der umgebenden Luft.

.

Flexibilität gewinnt dadurch der Baum,

Besiedelt Gebiete, die andern verwehrt,

Weil nötiger Stickstoff womöglich dort fehlt.

Doch im Gefolge profitieren viele weitere noch davon[6].

.

Denn Stickstoff, gebunden in Fülle, kehrt mit sterbenden Teilen

Als Quelle für andere Pflanzen in den Boden zurück,

Bilden so mit wurzelbewohnenden Frankien

Eine Gemeinschaft zu aller Beteiligten Glück.

.

Fußnoten

[1] Fitness (biologische): Je mehr nachkommenerzeugende Nachkommen entstehen, umso fitter ist ein Organismus

[2] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitigen Parasitismus verstehbar

[3] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.

[4] Zucker: hier wohl hauptsächlich Glucose und Fructose

[5] Stickstoff [N2]: Zwei Stickstoffatome mit Dreifachbindung verknüpft [N≡N]

[6] Der von Frankia in den Pflanzen fixierte Luftstickstoff wird anderen Organismen über verwertbare Blätter, Zäpfchen, Äste, Zweige, Wurzeln, Pollen und Früchte (lebend oder tot) verfügbar.

Eingestellt am 6. April 2004

.

Alpha-Proteobacteria:

1 Alpha

.

Kein Ordnen würde für Proteobakterien gelingen

Ohne Basensequenzvergleiche der rDNA[1]

Vermutlich nahestehender Arten,

Denn herkömmliche Merkmale bringen zu wenig Information.

.

Steh‘n kaum bewegter Strecke entlang,

An jedem der Zweige mit einziger Art,

Manchmal benannt, meist unbekannt.

.

Alpha-Proteobakterien bilden den ersten Strauch der Sträucher,

Separiert von den anderen vier,

.

Fußnoten

[1] rDNA, ribosomale DNA: Gene, die für die RNA der Ribosomen codieren

[2] Akroton: Eigenschaft von Verzweigungssystemen von Sträuchern; die Häufigkeit der Verzweigungen nimmt nach oben hin zu

[3] Basiton: Eigenschaft von Verzweigungssystemen von Sträuchern; die Häufigkeit der Verzweigungen nimmt nach oben hin ab, der Verzweigungsschwerpunkt liegt also Richtung Basis des Strauchs

[4] Rickettsia: Obligat intrazelluläre Bakterien in Arthropoden und anderen Tieren; der Mensch ist nur gelegentlich Wirt dieser Bakterien, wozu die Fleckfieber-Rickettsien zählen.

[5] Rhizobium: Rhizobium-Arten bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von hauptsächlich Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales - ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)

[6] Agrobacterium: Agrobakterien-Arten sind Bodenbakterien und besitzen von Natur aus die Fähigkeit, Teile ihres Genoms auf Pflanzenzellen zu übertragen; sie können mancherlei Pflanzen besiedeln.

[7] Brucella: Brucellen; Stäbchenförmige Bakterien, die hauptsächlich im Urogenitalsystem von Rindern, Schweinen und Schafen vorkommen; können auf Menschen übertragen werden. Verursacher der Brucellose: Undulierendes Fieber.

[8] Methylobacterium (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria): Aerobe Bakterien, rötliche Kolonien bildend, häufig in Biofilmen vertreten; können Methylgruppen verwerten

[9] Nitrobacter: Nitritoxidierer; stäbchenförmige Bakterien, die unter aeroben Bedingungen zur Energiegewinnung Nitritionen [NO2−] zu Nitrationen [NO3−] oxidieren; werden deshalb oft als Nitratbakterien bezeichnet

[10] Rhodospirillum: Spirillenförmige, polar begeißelte, rote, anoxygene, fakultativ phototrophe Bakterien

[11] Bartonella: Bartonellen; In der Regel parasitisch intrazellulär lebende Bakterien. Die Wirtszellen sind meist Endothelzellen oder rote Blutkörperchen; Überträger der meisten Arten sind Insekten. Bei Menschen und anderen Wirbeltieren lösen die verschiedenen Arten ein breites Spektrum von Infektionskrankheiten (Bartonellosen) aus.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteroidetes:

1 Gedränge im Dunkeln (HP)

.

Kaum eine Chance besteht

Der Bakterien phylogenetisches Alter zu prüfen.

Zu merkmalsarm erweisen sich nämlich Fossilien,

Ihre Entstehung zeitlich zu ordnen. –

.

Steht das Alter einer Fossilienschicht eindeutig fest

Und lässt sich das lang schon versteinerte Wesen

Als ursprünglicher Baustein einer Verwandtschaft

Am Strauch der Sequenzen erkennen,

Ermittelt der Forscher in schätzender Weise

Ursprungsalter auch anderer Zweige[1].

.

Wann Bacteroidetes-Arten entstanden,

Bleibt, weil für Versteinerung zu wenig robust, vollkommen ungewiss.

Cellulose[2] aber, dieser Spezialisten hauptsächliche Nahrung,

Existiert bereits länger als jedes celluloseverdauendes Tier. –

.

Bohrten als Würmer, kratzten als Schnecken

In biotischen, cellulosehaltigen Filmen,

Nahmen damit Bakterien, sicher auch andere Einzeller auf.

.

– Manche trotzen geschickt der Verdauung,

Schmiegen und heften sich fest an des Darmrohrs hüllenden Schleim.

Schon damit vorzüglich lebend, erweitern sie,

Passierende Faeces[5] ergreifend, noch ihr Nahrungstableau. –

.

Cellulose, mehr als benötigt in kürzere Zucker zerlegt,

Und wandernder Zellen schleimige Matrix

Berühren des Vendobionten zuckerbedürftiges Darmepithel

Fördern erheblich das Wachstum des äsenden Tiers.

.

Festgefügt zwar, doch als Mutterzelle ständig sich teilend,

Verlieren viele der Nachkommen jeglichen Halt,

Wandern, sich nährend, in Massentransporten sich unentwegt teilend,

Langsam und sicher dem Ende des Darmkanals zu. –

.

An Sauerstoffarmut gewöhnt,

Begnügt sich Bacteroides mit niedrigen Konzentrationen im Darmepithel;

Lebt vorzüglich auch anaerob[6],

Wenn der gleitende Brei[7] es umschließt.

.

Ein Leben zwischen zwei Welten fordern Bacteroides[8] ständig heraus:

Auf Cellulose im Freien am Landeplatz,

Oder, beengt, im Dunkel des Darms

Auf cellulosebestückte Partikel in Mengen hoffend, am laufenden Band.

.

In Freiheit entscheidet differenziert sich die Sippe:

Breitet sich aus, besetzt anaerobe, cellulosehaltige Nischen,

Kreiert Spezialisten, etabliert neue Arten,

Fokussiert im Laufe der Zeit meist auf sich tierischen Darm.

.

Fußnoten

[1] Molekulare Uhr: Bezeichnung für eine Methode der Genetik, mit der anhand von DNA-Sequenzierungen der Zeitpunkt der Aufspaltung zweier Arten von einem gemeinsamen Vorfahren abgeschätzt wird. Je mehr Mutationen (Unterschiede in den DNA-Sequenzen) nach einer Aufspaltung entstanden sind, desto länger war vermutlich die Evolutionsdauer seit diesem Zeitpunkt. Schwierig ist es, die Mutationsrate zu bestimmen und damit die Laufgeschwindigkeit der molekularen Uhr zu ermitteln. Zumeist werden Mutationsraten für ganze Organismengruppen gemittelt, um einen Richtwert zu erhalten. Zur Kalibrierung des Alters der Verzweigungen im ermittelten molekularen Stammbaum werden, sofern verfügbar, Fossilien, die den Organismen der Verzweigungsstellen vermutlich entsprechen, verwendet, deren ungefähres Alter bekannt ist. Große Schwankungen für die Zeitangaben der Organismenaufspaltung in zwei eigenständige Verwandtschaften sind daher nicht verwunderlich. Sie werden in den entsprechenden Diagrammen oft als Dutzende Millionen Jahre überspannende Balken angeben.

[2] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist das vierte C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe. (Zeichnerische Darstellung unter: )

[3] Ediacarium-Zeit: vor ca. 580 – 540 Millionen Jahren

[4] Vendobionten: Bezeichnung für eine hypothetische Organismengruppe riesenwüchsiger Einzeller im Erdzeitalter des Ediacariums und den Großteil der Ediacaria-Fossilfauna ausmachen soll

[5] Faeces: Kot, Kacke

[6] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen

[7] Verdauungsbrei

[8] Bacteroides: Haben als zahlenmäßig führende Mikroorganismen im Colon die Statthalterfunktion inne, d.h. sie sorgen dafür, dass sich keine pathogenen Keime einnisten und ausbreiten können

Eingestellt am 6. April 2024

.

Bacteroidetes:

2 Und heute? (TP)

.

Heiß umkämpft von Hunderten Arten

Sind Wände im Säugetierdarm.

Nicht nur Bacteroides[1] erkannte den Vorteil

Der wohltemperierten, nährstoffbefüllten, ökologischen Nische[2].

.

Thetaio[3], aus der Bacteroides-Sippe,

Belegt bevorzugt im Enddarm leicht saure Bereiche;

Nimmt komplexe Kohlenhydrate der Nahrung,

Zerlegt sie im Überschuss,

Scheidet zerkleinert darmwandpassable kürzere aus,

Ermöglicht so erst Nahrungsaufnahme vollauf.

.

Einen Volltreffer landete Thetaio mit seiner spezifischen Wahl.

Nährstoffumwalkt, kohlendydrat- und stickstoffversorgt,

Teilt er sich ungebremst,

Überbevölkert nur scheinbar den Darm,

Übertrifft mit hundert Milliarden Zellen pro Gramm

Mitkonkurrenten im Faeces[4] weitaus an Zahl.

.

Verdauungsfördernd etabliert er so eine Symbiose,

Nutzt viele Ressourcen, gibt dennoch zurück,

Konvertiert inerte Cellulose in Zucker und Säuren.

Fünfzehn bis zwanzig Prozent

Der vom Körper der Nahrung entzog‘nen Kalorien

Steuert Thetaio Tag für Tag bei.

.

Resorptionsbehindernde Seitenketten entfernend,

Treibt er das Gallensäurerecycling voran,

Zerstört potenzielle Gifte pflanzlicher Nahrung,

Erhöht Sensibilität der Immunabwehr.

.

Konsortial[5] organisiert, lebt Thetaio in Einklang

Mit Scharen bakterieller Mikroben.

Teilen Areale und Räume, nutzen verschied‘ne Substrate,

Ordnen sich ein in die innere Welt.

.

Der Gärkammer Harmonie jedoch nachhaltig störend,

Drängen Viren[6] und fremde Mikroben

In das wohlfunktionierende Ökosystem.

Bringen das Gleichgewicht aus der Balance,

Bewirken zum Nachseh‘n heimischer Populationen

Schnellentleerung des Darms.

.

Im Kampf um Nahrung, Einfluss und Nischen,

Erfanden Bakterien abwehrende, teilungshemmende Stoffe.

Setzen sie notfalls rücksichtslos ein,

Um ihr eigenes Leben zu sichern.

.

Als Antibiotika[7] seit langem bekannt,

Verordnet der Arzt sie spezifisch gegen bakterielle Krankheitserreger

Nimmt dabei mögliche Störung des Darmmikrobioms[8] in Kauf,

Unterstützt danach mit Probiotica[9] seine Restauration.

.

Fußnoten

[1] Bacteroides: gramnegative, obligat anaerobe Bakterien

[2] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

[3] Bacteroides thetaiotaomicron: Dominiert der meisten Säugetiere Darmmikrobiom. Ermöglicht das Aufnehmen von sonst unverdaulichen Polysacchariden durch deren Hydrolyse, stellt dem Wirt metabolische Fähigkeiten zur Verfügung, die er selbst nicht besitzt; ist auch in der Lage, die Genexpression des Wirts zu manipulieren, die zu beiderseitigem Vorteil, zu einer Symbiose, führt; ist auch fähig, in der postnatalen Entwicklung die Blutkapillarenentwicklung zu stimulieren und so die Nährstoffaufnahmen zu verbessern. Bei Vorgeschädigten Personen, kann er als schwaches opportunistisches Pathogen wirken.

[4] Faeces: Kot, Kacke

[5] Konsortium (Bakterien): Zusammenschluss von Mikroben zur bessren Verwertung von Nahrung; die einen nutzen, was anderen in unmittelbarer Nähe produzieren

[6] Viren: (Viren – Bacteria)

[7] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet.

[8] Mikrobiom: Gesamtheit der Mikroorganismen, die in oder auf einem mehrzelligen Wesen leben; dabei kann sich deren Zusammensetzung nach Ort und Zeit unterscheiden

[9] Probiotica: Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten, z. B. Milchsäurebakterien und Hefen

Eingestellt am 6. April 2024

.

Chlamydiae: Chlamydien

1 Elend (AP)

.

Müde reibt sich am Abend Bomba[1] die Augen,

Wischt sich den Schweiß von der Stirn,

Geht langsam zum Rinnsal, nimmt etwas Wasser mit seinen Händen,

Schüttelt recht flüchtig den Schmutz damit ab

Und schöpft, eng die Finger zur flachgründigen Schale geformt,

Einen leidlich erfrischenden Trunk.

.

Sein ganzes Dorf lebt von dem wenigen Wasser,

Wäscht auch Kleider und Tücher darin.

Kaum ein Bewohner nennt ein Handtuch sein Eigen,

Miteinander trocknen sich viele an einem einzigen ab.

Macht nichts. –

Der wehende Wind nimmt die restliche Feuchte schon mit.

.

Auch Bomba verspürt, seit Wochen nun schon,

Ein Kratzen in seinen Augen!

Die Lider schwellen ein wenig ihm an,

Betonen gar den ermatteten Blick.

.

Rauh fühlen die Lider sich an,

Reiben am Auge mit jeglichem Schlag.

Kein Wischen, kein Waschen hindert die Qual.

Am Ende klebt gelblicher Ausfluss fast seine Augen noch zu.

.

Lange danach erst verschwindet der Schleim.

Trocknend zieht sich das Lid nun empor

Und weitet den Blick für das Elend im Dorf. –

Auch Bomba wird bald wie die anderen sein!

.

Die Narben vertrocknen,

Das Lid rollt sich ein.

Kratzend reiben die Wimpern den Augapfel matt,

Nicht lange noch und Bomba ist blind.

.

Fußnote

[1] Bomba: Afrikanischer Junge

Eingestellt am 6. April 2024

Am Schöpfloch (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Chlamydiae: Chlamydien

2 Helfer

.

Staub hebt sich auf in der Ferne.

Dichtwirblig am Anfang breitet er dünnwolkig sich immer mehr aus.

Ein kleiner Punkt nur rollt dicht vor ihm her.

Kommt näher, wird größer, bleibt langsam dann steh‘n.

.

Große Lettern, geschrieben auf Türen und Wand,

Verkünden Hoffnung für viele Bewohner:

Christoffel-Blindenmission[1]!

Weißgekleidete Ärzte und Schwestern entsteigen dem staubbedeckten Gefährt.

.

Neugierig, die Augen halb mit den Händen bedeckend,

Schaut Bomba[2] verwundert den Helfern entgegen,

Denn ahnungsvoll hofft er auf Hilfe, auf

Heilung der Augen, auf ein Lindern der Qual.

.

Voll Erfahrung, mit kundigem Blick,

Durchmustern sie der Einwohner Augen,

Notieren Namen und Schwere der Krankheit,

Erstellen Pläne gegen Trachom[3]:

.

Tief in Zellen dringende, antibiotische[4] Salbe

Für leichtere Fälle mit kratzenden Lidern.

Eingerollte bedürfen korrigierender Operation. –

Blinden jedoch hilft nur eine Hornhaut[5]-Transplantation.

Doch wer hat das nötige Geld?

Für jede Spende bedankt sich: Christoffel-Blindenmission.

.

SAFE[6] heißt das hoffnungsvolle Programm,

Trachom binnen zehn Jahren final zu besiegen:

S, steht für Surgery, Operation soll Erblinden verhindern,

A für Antibiotica, um Chlamydien auszuradieren,

F, für Face, rät, das Gesicht sauber zu waschen und

E, Environment, zielt auf der Lebensbedingungen Besserung ab:

Brunnen sollen aus Tiefen sauberes Wasser allen Bewohnern bringen.

.

Fußnoten

[1] Christoffel-Blindenmission, CBM.de: Stubenwald-Allee 5, 64625 Bensheim; Spendenkonto der CBM, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE46 3702 0500 0000 0020 20, BIC BFSWDE33XXX

[2] Bomba: Afrikanischer Junge

[3] Trachom: Erkrankung der Augen von Chlamydia trachomatis verursacht

[4] Antibioticum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet.

[5] Hornhaut (Auge): Auch Cornea genannt, ist die glasklare vordere Begrenzung des Auges. Ähnlich wie ein Fenster lässt sie das Licht in das Auge und ist deshalb entscheidend für gutes Sehen

[6] SAFE, Programm der Christoffel-Blindenmission: S (Surgery, Operation), A (Antibiotika), F (Face, Gesicht), E (Environment, Umwelt)

Eingestellt am 6. April 2024

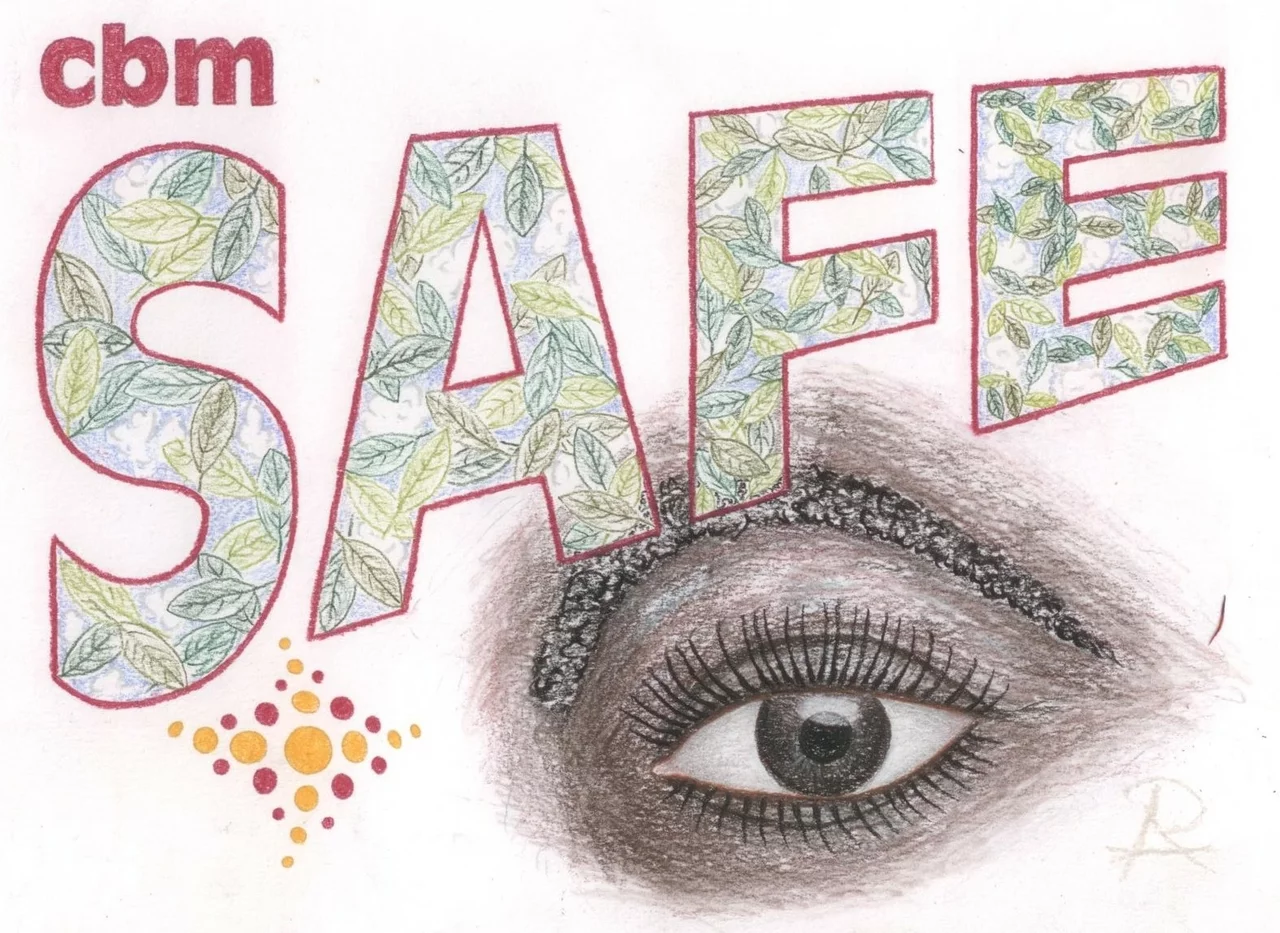

SAFE (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2016)

SAFE, Programm der Christoffel-Blindenmission zur Bekämpfung von Trachom: S (Surgery, Operation), A (Antibiotika), F (Face, Gesicht), E (Environment, Umwelt)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Chlamydiae: Chlamydien

3 Chlamydia trachomatis (AP)

.

Mit dicht gepackter DNA

Heftet sich‘s Pathogen

Eng an die Haut,

Erwartet der Zelle Reaktion.

.

Nicht allzulang musste es warten,

Bis eine wischende Hand ihm ins Auge verhilft

Und nun an der oberen Lidbindehaut[1]

Auf seine Unterkunft trifft.

.

Kaum freiwillig, genötigt durch die Attacke,

Stülpt der Zelle Membran sich ein,

Verdaut aber sie nicht.

.

Dies wendet Chlamydia zum Vorteil.

Sich vielfach vergrößernd,

Entpackt sie dicht verknäuelte Chromosomen,

Spannt, sie aktivierend, zum lockeren Netz.

.

Eingehüllt, isoliert vom Cytoplasma[4],

Nimmt Chlamydia der Zelle, was sie nur braucht.

Spaltet, vermehrt, vergrößert sich wieder,

Dehnt die engende Hülle, füllt sie am Ende

Mit DNA-verdichteten Sporen[5] aus.

Zerreißt die kaum mehr lebende Zelle,

Setzt hochinfektiöse Nachkommen frei,

Befällt schon wieder Zellen im Lid.

.

Wie Körnchen wirken der platzenden Zellen Häufchen.

Reihen sich dicht im Lidinnern an,

Reiben scheuernd den Augapfel wund,

Lassen die Bindehaut schmerzen und tränen.

.

Chlamydia legt eine flüchtige Pause gelegentlich ein:

Zusammenziehend vernarben die hügligen Wunden,

Verkleinern des Augenlids innere Fläche,

Bis es zur halben Rolle nach innen sich krümmt

Und der Wimpernsaum wie ein borstiger Kamm

Die eigenen Augen zerkratzt. –

.

Die Alten Ägypter schon litten an dieser blickverstellenden Krankheit.

Sie kommt heute besonders in trocken-heißen Gegenden vor,

Plagt zig-Millionen Menschen,

Sechs Millionen sind davon noch blind. –

.

Nicht nur Augen befallen Trachom-Chlamydien,

Denn Sexualorgane sind ihnen ebenso lieb.

Auch Pneumoniae[6], ihre Verwandte, nistet dort gerne sich ein,

Obwohl sie am liebsten die Lunge befällt.

.

Fußnoten

[1] Bindehaut: Besteht aus mehreren Zellschichten und überzieht die hintere, dem Augapfel zugewandte Fläche der Augenlider und die Vorderseite des Augapfels, nicht aber die Cornea; dieser Schleimhautüberzug wirkt wie ein weiches Wischtuch und verteilt beim Lidschlag die Tränenflüssigkeit auf der Hornhaut des Auges

[2] Chlamydia trachomatis: gramnegatives Bakterium (Chlamydiae – Multiplex – Bacteria); benötigt für das Wachstum ATP, das ihnen durch die Wirtszelle geliefert wird, da sie es nicht selbst synthetisieren kann; bildet keine typischen Sporen, sondern nur robustere sporenähnliche Zellen zum Überdauern, sog. Elementarkörper

[3] Endosom: Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[4] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[5] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben

[6] Chlamydia pneumoniae: gramnegatives Bakterium (Chlamydiae – Multiplex – Bacteria). Weltweit ein häufiger Grund für Lungenentzündungen abwehrgeschwächter Personen; wird typischerweise über die Luft übertragen. Die Chlamydien können vier bis sechs Wochen nach Primärinfektion zu postinfektiösen Arthritiden und Sehnenscheidenentzündungen führen. Man geht von einer 50–70 %igen Durchseuchung der Bevölkerung mit Chlamydia (neuerdings Chlamydophila) pneumoniae aus. Meistens verlaufen Infektionen asymptomatisch und unbemerkt oder verursachen leichte Halsschmerzen, können jedoch auch Ursache einer Bronchitis oder einer Mittelohrentzündung sein.

Eingestellt am 6. April 2024

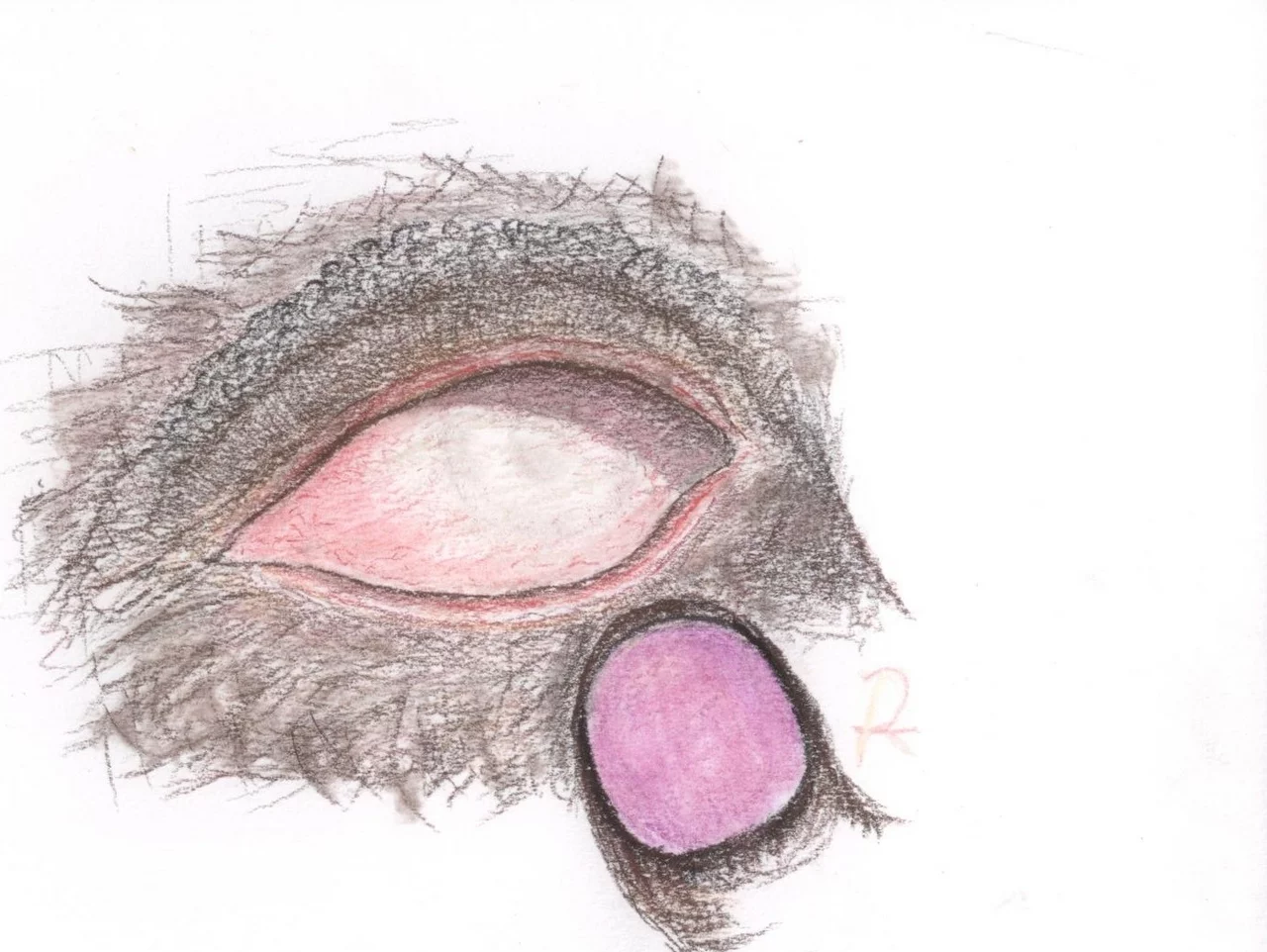

Trachom (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2016)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Chlamydiae: Chlamydien

4 Stopp!

.

Wer wagt zu behaupten,

Gott habe die Qual erschaffen

Am Anfang des Lebens auf Erden,

Persönlich, mit Absicht kreiert?

Für uns als Strafe gar,

Als Folge der ersten Menschen verfehlender Tat?

.

Wer wagt es, Gottes Liebe damit zu leugnen?

Der Freiheit der Schöpfung von Anfang an gab,

Als unverzichtbaren Teil seiner gewährten, allumfassenden Liebe,

Auch, wenn Freiheit Tod und Verderben gebiert!

.

Wer wagt es, zynisch zu meinen,

Gott schuf die Mikroben

Für Krankheit und Leiden,

Damit unsere helfende Liebe er prüft?

.

Ungelenkt offenbar

Fanden die quälenden Wesen

Den Weg für ihr eigenes sicheres Leben

In den Körper der Tiere, in der Menschen Leib.