7 Chromalveolata Texte D-E

zum Glossar über:

Dictyotales, Netzbraunalgen

1 Wesentliche Fortschritte

.

Von trichaler[1] Organisation nehmen Dictyotales weitgehend Abstand.

Nur fürs Verkrallen am und im Substrat[2] greifen sie darauf noch zurück.

Formen echtes Gewebe[3]

Für den nach oben gerichteten Teil.

.

Was in mikroskopischer Sicht in regelmäßigen Netzen sich ausdrückt;

Doch auch die dritte Dimension vergessen sie nicht:

Um widerstandsfähig zu werden, bauen sie den

Blattartigen Körper zwei bis vierschichtig auf,

Wobei die innere Schicht mit größeren Zellen meist nur Stabilität soll besorgen;

Die äußeren, chloroplastenreich[8], regional nochmals periklin sich teilend,

Stellen sich in der Netzbraunalgen Fortpflanzungsdienst.

.

Scheitelzellen können mitunter sich der Quere nach[9] teilen,

So, dass zwei gleichberechtigte Führungszellen entsteh‘n

Und jede nun den eignen Bereich konstruiert,

Damit gegabelte, dichotome Ränder, gar Bänder werden daraus.

.

Fassen Fortpflanzungsbehälter zu Gruppen zusammen,

Weil ihnen Einzelnstehende wohl zu wenig geschützt. –

.

Wesentliches ändert sich im Fortpflanzungsgebaren:

Doch verzichten sie auf ihre Peitschengeißel[16];

Zudem änderten sie sich zur Birnenform.

.

Weibliche Gameten verloren die Geißeln,

Bleiben unbeweglich, werden entschieden größer dafür,

Stopfen sich voll mit Reserven,

Was dem jungen Sporophyt[17] zugute dann kommt.

.

Auch des Sporophyten Sporen bewegen sich nicht eigenständig,

Lassen, sobald sie‘s Sporangium verlassen, die dort zu viert entsteh‘n,

Sich von der Strömung treiben und hoffen,

Wenn nach unten sie sinken, auf nicht zu tief liegenden, festen Grund.

.

Eines aber gleicht dem, was auch Ectocarpales[18] schon zeigten:

Ihre Generationen sind gleichgestaltet, isomorph[19],

Planen männliche, sowie weibliche Gametophyten[20],

Doch unterscheiden sich ihre Moleküle ein wenig,

Damit der richtige Gamet auch wirklich zum wartenden Partner gelangt.

.

Obwohl es so wichtig wäre, sich auch asexuell[24] zu vermehren,

Verzichten, manche zumindest, auf diese arterhaltende Strategie;

Womöglich gar alle, darüber aber wird nichts berichtet.

Sie haben‘s überlebt. Wer weiß schon warum.

Ist vielleicht gar die reservenvolle Eizelle,

Oder der Gametangien Packen zu Sori der Grund?

.

Fußnoten

[1] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[2] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[3] Echtes Gewebe, Parenchym: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[4] Scheitelzelle: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil, davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[5] Echtes Gewebe

[6] Periklin: parallel zur Oberfläche

[7] Antiklin: senkrecht zur Oberfläche

[8] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[9] Antiklin

[10] Sorus: Zusammenfassung von Fortpflanzungsbehältern zu größeren Einheiten, die oft durch randliche Strukturen geschützt werden.

[11] Phykologen: Sich mit Algen beschäftigende Experten

[12] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[13] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[14] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[15] Wimpergeißel: Geißel mit Mastigonemen

[16] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die oft nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[17] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

[18] Ectocarpales: Außenfrüchtler (Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – …)

[19] Isomorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind gleich gestaltet

[20] Heterothallisch, diözisch: Weibliche und männliche Gameten werden auf unterschiedlichen Gametophyten gebildet

[21] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[22] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[23] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[24] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

Eingestellt am 14. Juni 2025

Dictyotales, einige Beispiele im Habitus

Links oben: Padina pavonica

Autor: Holger Krisp

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Rechts oben: Dictyota dichotoma; auf saugfähiges Papier gelegt und getrocknet (herbarisiert)

Autor: Daderot

Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert

Links unten: Taonia atomaria; auf saugfähiges Papier gelegt und getrocknet (herbarisiert)

Autor: Pierre-Louis Crouan & Hippolyte-Marie Crouan

Lizenz: public domain; unverändert

Rechts unten: Dictyopteris polypodioides

Autor: JanRehschuh

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

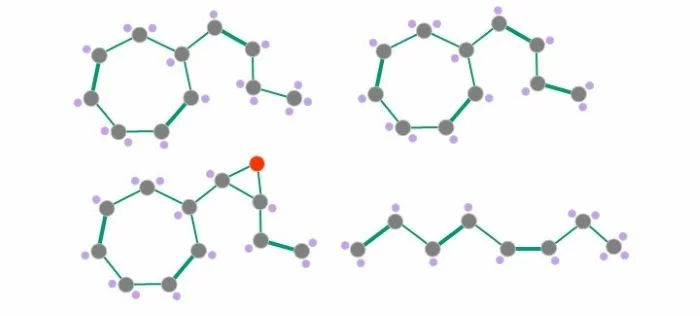

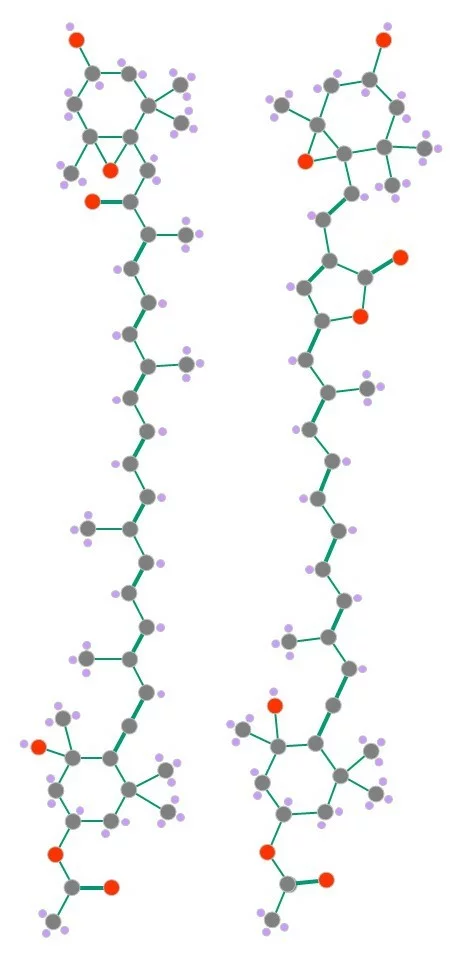

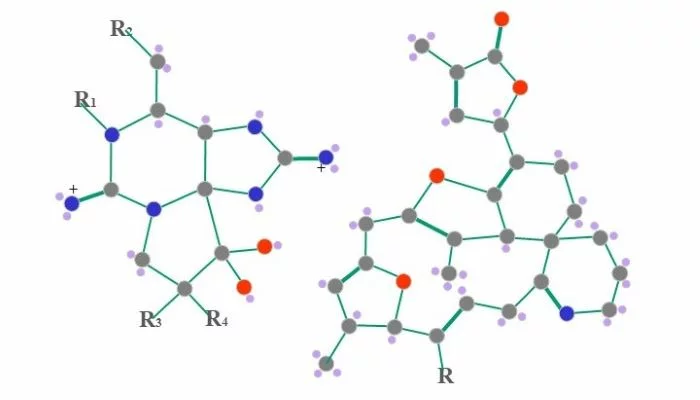

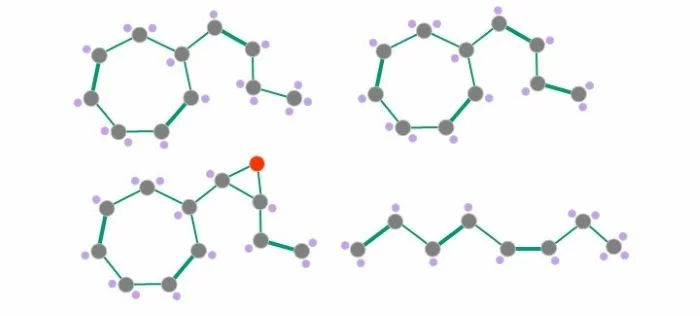

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) - Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

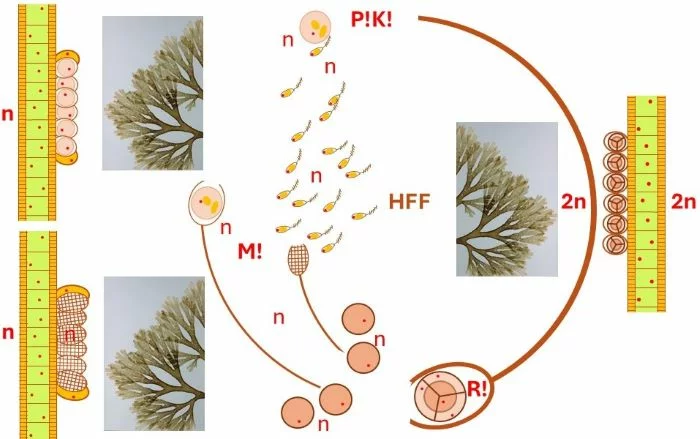

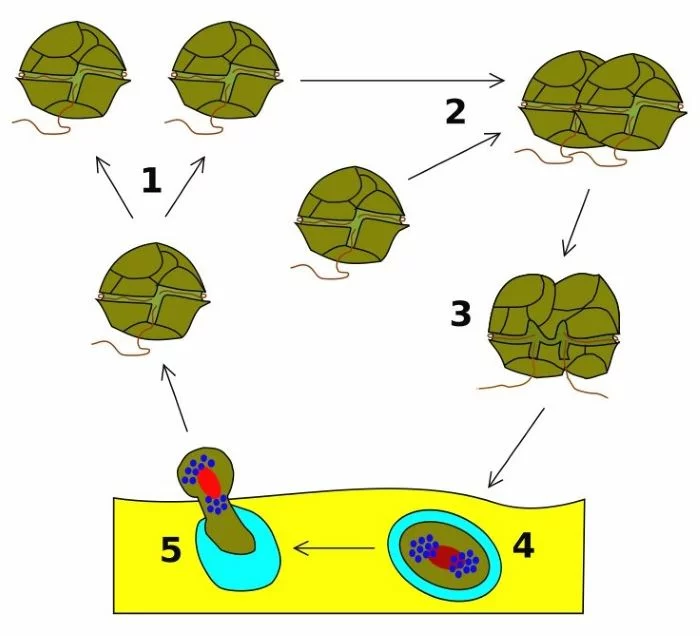

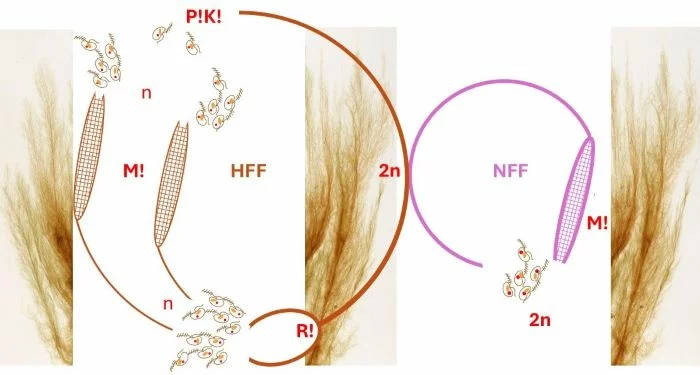

Lebenszyklus von Dictyota dichotoma (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

In einem Meiosporangium (unten, rechts von der Mitte) des diploiden Sporophyten (2n; große rote Punkte; ganz rechts), dessen Sporangien in einem Sorus angeordnet sind, erfolgt die Meiose (R!), worauf vier haploide (n; kleine rote Punkte) tetraedrisch angeordnete Aplanosporen gebildet werden.

Die unbegeißelten haploiden (n; kleine rote Punkte) Sporen werden frei, zwei sind männlich, zwei weiblich. Sie wachsen zu haploiden weiblichen und männlichen Gametophyten aus (n; kleine rote Punkte; ganz links), an deren Thalli männliche Gametangien (auch Antheridien genannt) zu von sterilen Zellen umhüllten Sori zusammengefasst sind (links unten) und in gleicher Weise die weiblichen Gametangien, Oogonien, mit je einer unbeweglichen Eizelle (links oben).

Eizellen (n; kleine rote Punkte) und Spermatozoide (n; kleine rote Punkte) werden frei; die birnförmigen Spermatozoide tragen nur eine nach vorne gerichtete Wimpergeißel.

Treffen sich Eizelle und ein Spermatozoid, vermittelt durch das Pheromon Dictyoten, erfolgt die Plasmogamie (P!) und unmittelbar anschließend die Karyogamie (K!). Damit liegt eine diploide Zygote vor, die danach zum diploiden Sporophyten (rechts außen) auswächst.

Damit ist der sexuelle Kreislauf (HFF) geschlossen, eine Nebenfruchtform (NFF) existiert nicht. Die Habitusbilder deuten an, dass es sich hier um einen isomorphen Generationswechsel handelt. Die Fortpflanzung erfolgt oogam.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

1 Seltsam

.

Worin nur liegt der Vorteil, die Geißeln[1] seitlich zu inserieren,

Sie nicht an der Spitze wie ehedem wirken zu seh‘n?

Sind es auquadynamische[2], bewegungsfördernde Gründe,

Oder ist es nur modische Laune der noch jungen Natur?

.

Subapikal[3], in die Mitte versetzt, entspringen die Geißeln etwas getrennt voneinander

An der Kreuzung einer leicht schrägen und schmalen Furche,

Die leicht schraubig sich um den Flagellaten zieht[4],

Nicht, dass sie mehrfach den Köper umwindet; Anfang und Ende steh’n sich recht nah;

Die transversale Geißel, die darin sich findet orientiert sich nach drei Uhr.

Richtung sechs Uhr schlägt die rückwärts gerichtete allerdings.

.

Der Ruder Schlagkraft wirkungsvoll zu erhöhen,

Gilt jedem eigenbeweglichen Leben als hochbedeutendes Ziel.

Nicht verwunderlich deshalb Praeperkínsus‘[5] Bestreben

Beide Geißeln mit Mastigonemen[6] auszustaffier‘n.

Doch nicht jede der beiden in gleicher Weise: die horizontal verlaufende trägt eine Reihe,

Die nach hinten schlagende aber zwei,

So wie der Chromophyta[7] vordere Geißel,

Doch kehrte wohl die Richtung sie um.

In einem Zweiten noch ist sie anders gestaltet:

Dünner sind die Mastigonemen, als ihre Verwandtschaft sie zeigt.

.

Der Betrachter fragt sich: Wie sollen die Schwärmer vorwärts denn kommen,

Wenn ein Flagellum horizontal sich bewegt, die andere nach hinten nur schlägt?

Die transversale schwingt dazu noch in einer Furche,

Wie auch der doppelreihig bewimperten Basis[8] und beide entspringen an des Schwärmers Bauch;

Mit Band in die Furche gebunden, liegt die umgürtende,

Die Schraube fixierend, zu der gewunden ihr Schaft[9].

.

Man schließt, die transversale bewirkt den Vortrieb.

Bringt den Körper gleichzeitig nach links in Rotation,

Ist sie doch linkswendig um den Körper gewunden;

Zum Steuern sei hauptsächlich die Längsgeißel gedacht,

Schlägt sie doch sinuswellengleich in einer Ebene,

So bringt sie zumindest ein wenig den Vorschub;

Biegt sie sich nach rechts oder links, so ändert sie damit des Schwärmers Richtung:

Schraubig kommen auf diese Weise Panzeralgen voran. –

.

Kaum nachvollziehbar sind die einzelnen Schritte der Neugestaltung,

Auch der Anlass für den Wandel der Bewegungsfunktion.

.

Doch wer müht sich denn um Verständnis,

Wer finanziert schon so ein nebensächliches Tun?

Freiraum bleibt so für jegliche Spekulation,

Denn nur Du kennst die Gründe und Wege der Evolution[10]!

.

Fußnoten

[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[2] Aquadynamisch: Wasserbewegung

[3] Apikal: an der Spitze

[4] Gürtel: Quer um den Flagellaten verlaufende, leicht schraubig angeordnete, nur einmal umläufige Furche, in der die transversale Geißel schlägt; sie trennt eine obere Hälfte (Epicon) von einer unteren (Hypocon)

[5] Praeperkinsus: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Dinophyta

[6] Mastigonemen: Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis (1), einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht (2), die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen (3).

[7] Chromophyta: Farbalgen (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[8] Sulcus: Quer zum Gürtel verlaufende Furche des Flagellaten, in der ein basaler Teil der nach rückwärts schlagenden Geißel liegt.

[9] Geißelschaft: Tragen Geißeln Mastigonemen, wird, um ihren Träger zu benennen, von Geißelschaft gesprochen

[10] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

Eingestellt am 14. Juni 2025

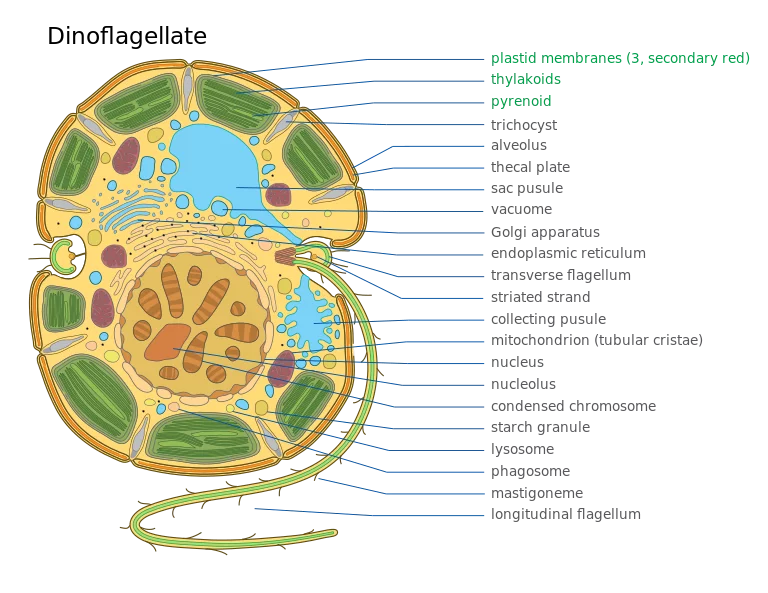

Bau eines Dinoflagellaten im Längsschnitt (Schema)

Beschriftung im Bild, von oben nach unten in Deutsch:

Chloroplastenmembranen (drei; sekundäre Membran rot). – Thylakoide. – Pyrenoid. – Trichocyste. – Alveolus. – Panzerplatten. – Sack der pulsierenden Vakuole. – Vakuolen. – Golgi Apparat. – Endoplasmatisches Retikulum. – Transversales Flagellum, Quer-Flagellum, Gürtelflagellum. – Gestreiftes Element. – Pulsierende Vakuole. – Tubuli-Mitochondrium. – Zellkern. – Nucleolus. – Kondensiertes Chromosom (auch im Arbeitskern). – Stärkekorn. – Lysosom. – Phagosom. – Mastigoneme. – Längsflagellum.

Autor: Keeling PJ, Eglit Y

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

2 Panzer

.

Geben aus sich schon, nur durch die Anwesenheit, Stabilität,

Halten die Form des Panzerflagellaten[4], lassen ein Oben, ein Vorne,

Ein Unten, ein Hinten, als permanent Unveränderliches zu.

.

Doch sind die Alveolen überwiegend mit

Geben Unterstützung der Form, in feindlicher Umwelt durch

Härte nicht unerheblichen Schutz.

.

Evolution hieße nicht Weiterentwicklung, nicht Risikominimierung[7],

Blieben die Platten als aalglatte Flächen besteh’n:

Bilden Rippen und Grate, Gruppen erhabener Polygone,

Gruben und Stacheln, dass manche Prädatoren[8] erkennen und eingesteh‘n,

Dies zu verschlingen, was mit raspelrauher,[9] dorniger Fläche

Vor mir schwimmt, ist nicht geeignet, weil sicherlich es irgendwo sich verspreizt.

.

Solch ein Schutz ist ihnen womöglich noch immer zu wenig.

Durchbohren die einzelnen Schilde oft mehrfach, geben Projektilen Platz darin,

Die im Innern entstanden, knapp unterm Plasmalemma berührungsempfindlich enden,

Warten bis sie aquadynamisch[10] erheblich gestört, oder gar ein Feind sie berührt.

.

Trichocysten[11], quergebändert, rechteckig oder rhombisch der Quere,

In einem Säckchen, in einem Vesikel, aus Proteinen[12] geformt,

Schießen als Fäden dem Frechen entgegen, den zu vertreiben,

Der beschossen sich fühlt; der Rückstoß setzt den Bedrohten zudem etwas ab. –

.

Jede Art bestimmt ihrer Schilde Anzahl, Ordnung und Formen,

Verbindet elastisch an Grenzen mit Bändern sie,

An denen die Plättchen auch wachsen, um größer werdende Zellen weiter zu schützen

Und die Hülle dehnbar gestalten, falls der Panzerflagellat größere Beute verschluckt.

Zu steilen Rippen erheben sich der Schilde Ränder am Gürtel[13],

Begrenzen des Querflagellums[14] Kanal. –

.

Der Schilde Zahl unterliegt evolutiver Entwicklung:

Stratigraphisch[15] erschlossen, war anfangs die Anzahl sehr hoch,

Verringerte aber sich im Lauf von Äonen.

Freilich, Arten mit vielen Schilden verloren sich nicht.

.

Bizarr oft gestaltet, zeigen sich Dinoflagellaten,

Beulen Hörner nach vorne, nach hinten, aus der Zelle hervor,

Die, unterfüttert mit Celluloseplättchen,

Gleichfalls genießen der Schilde Schutz.

Anhänge dienen wohl, hoch den Auftrieb im Wasser zu halten,

Werden sicherlich aber für manche Prädatoren auch unattraktiv damit.

.

Fußnoten

[1] Alveolen (Chromalveolata): Flache, oft größerflächige Cisternen unterhalb des Plasmalemmas

[2] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[3] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[4] Panzeralgen

[5] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[6] Sporopollenin: Gilt als das widerstandsfähigste organische Material, da es hohen Temperaturen sowie starken Säuren und Basen widersteht. Enzyme können Sporopollenin nicht abbauen. Analysen zeigten ein komplexes ungeordnetes Biopolymer, das hauptsächlich langkettige Fettsäuren, Phenylpropanoide, Phenole und Spuren von Carotinoiden enthält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sporopollenin von vielen verschiedenen Vorläufermolekülen gebildet wird, um solche widerstandsfähigen Substanzen zu bilden. Es liegen gute Hinweise vor, dass die chemische Zusammensetzung von Sporopolleninen in Pflanzen nicht identisch ist; es sind eher Substanzen ähnlicher Eigenschaften als konstanter Struktur.

[7] Risikominimierung, gefressen zu werden

[8] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[9] Raspel: Grobe Feile; mit großen Zähnen versehen, um wirksam Material abzutragen

[10] Aquadynamisch: Wasserbewegung

[11] Trichocyste (generell): Fadenausschleudernde Struktur (Zellorganell oder Zelle)

[12] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[13] Gürtel: Quer um den Flagellaten verlaufende, leicht schraubig angeordnete, nur einmal umläufige Furche, in der die transversale Geißel schlägt; sie trennt eine obere Hälfte (Epicon) von einer unteren (Hypocon)

[14] Querflagellum, Quergeißel, transversale Geißel, transversales Flagellum (Dinophyta): Quer zum Flagellaten, in einer Vertiefung verlaufendes Flagellum

[15] Stratigraphie: Ziel ist es, Gesteinskörper anhand der darin enthaltenen organischen und anorganischen Merkmale zeitlich relativ zu ordnen und auch räumlich weit entfernte Gesteinseinheiten miteinander zeitlich in Beziehung zu setzen

Eingestellt am 14. Juni 2025

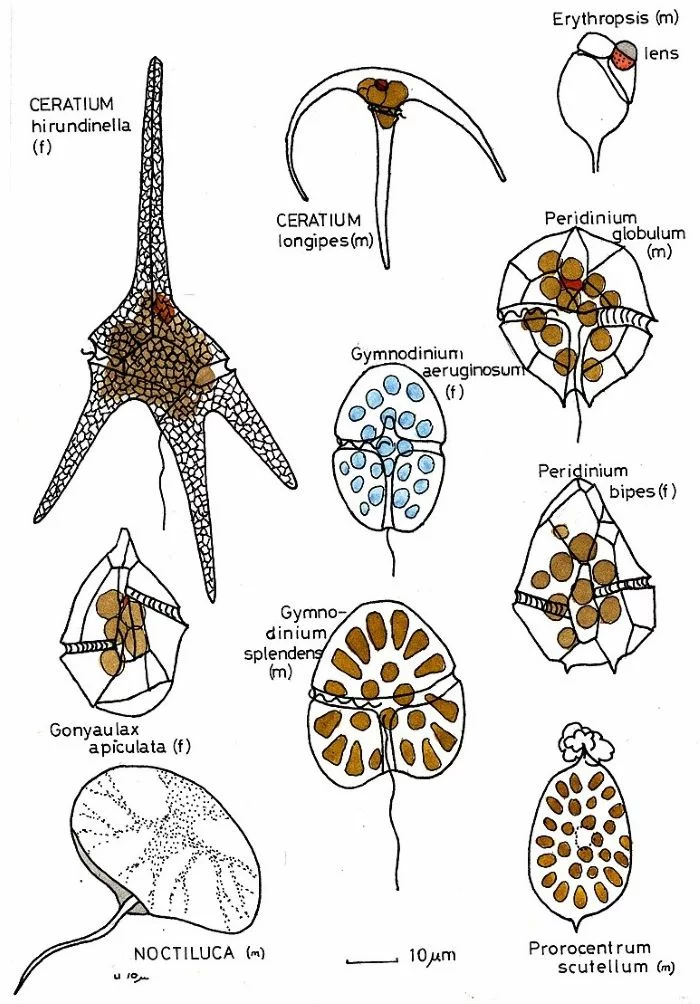

Dinophyta, Habitus und äußere Organisation

Beschriftung im Bild

Autor: Pentecost, Allan [Artist]

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

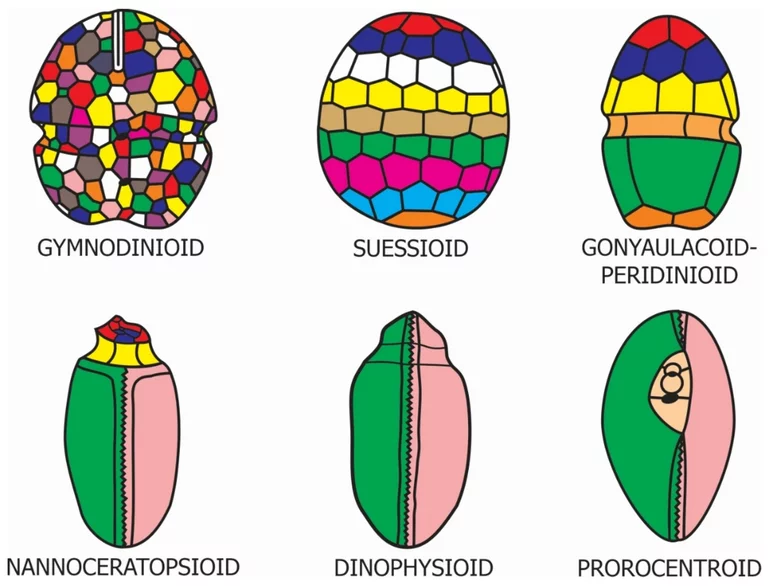

Dinophyta, Felderungstypen, Schema

Die sechs wichtigsten Dinoflagellaten-Felderungstypen in idealisierten Zeichnungen der Zelle (oben) bzw. Cyste (unten). Beschriftung im Bild

Oben links: Gymnodinioid Felderungs-Typ in ventraler Ansicht. – Oben Mitte: Suessioid Felderungstyp in dorsaler Ansicht. – Oben rechts: Gonyaulacoid–peridinioid Felderungstyp in dorsaler Ansicht. – Unten links: Nannoceratiopsioid Felderungstyp der Dauercyste in dorsaler Ansicht. – Unten Mitte: Dinophysioid Felderungstyp der Dauercyste in dorsaler Ansicht. – Unten rechts: Prorocentroid Felderungstyp der Dauercyste in schräger Ansicht. – Die unterschiedlichen Farben sollen die Deutlichkeit des Felderungs-Typs erhöhen; wo angebracht, werden seitliche Plättchenserien in gleicher Farbe gezeigt. Verädnert Fensome et al.: A classification of living and fossil dinoflagellates. In: Micropaleontol. Spec. Publ. 1993, 7, 1–351.

Autoren: James B. Riding, Robert A. Fensome, Marie-Odile Soyer-Gobillard, Linda K. Medlin (2022) A Review of the Dinoflagellates and Their Evolution from Fossils to Modern. In: MDPI Journals: JMSE Volume 11, Issue 1, Special Issue Marine Phytoplankton and Their Evolution; doi:10.3390/jmse11010001.

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

3 Fressorgie

.

Praeperkinsus‘[1] Idee, ohne viel Aufwand,

Zudem auf Kosten Fremder sich zu ernähren, blieb allgemein Standard,

Doch vielfältig modifiziert, ergreifen Panzerflagellaten[2] die Opfer,

Bringen schließlich sie in ihre Gewalt.

.

Trifft auf ein Opfer, auf eine Kieselalge[5] vielleicht,

Fixiert sie und nimmt es als Vorhut,

Dem entlang ein breites Pseudopodium[6] folgt,

Umfließt die Beute zieht sie nahe heran an den Sulcus:

Kein Fliehen mehr, kein Entrinnen ist möglich aus dem zupackenden Griff.

Minuten nur dauert das Holen des Opfers,

Eine halbe Stunde reicht zum Verdau‘n.

.

Verschlingen im wahrsten Sinne des Wortes oft zu große Beute,

Blähen sich auf bis fast zum Zerplatzen,

Dehnen die Fugen zwischen den lose liegenden Plättchen und –

Kehren langsam elastisch in ihre ursprüngliche Form wieder zurück.

.

Rüssel zum Saugen schieben die Listigsten aus dem Innern hervor.

Ein feines Füßchen, mit rigider Tubulirinne[7] verstärkt,

Nähert sich unaufhaltsam dem Objekt der Begierde,

Sticht tief hinein die Kanüle;

Schon saugt der Prädator[8] sein Opfer hemmungslos aus. –

Größere Happen teilen Büffeträuber aber unter sich auf. –

.

Lichtfangend liegt ahnungslos sie im lichtdurchfluteten Wasser;

Fühlt plötzlich beengt sich von vermeintlicher Nachbarn Nähe –

Und findet sich unentrinnbar vakuolenumhüllt[11].

.

Oftmals kommt jegliches Wehren zu spät.

Doch waren nicht mehrfach schon

Nahe Verwandte der absoluten Zerstörung entronnen?

Halbentblößt ist tatsächlich am Ende sie als Partner willkommen.

.

Fischte auch Dino im gleichen Algenverwandtschaftsrevier.

Integrierte einen Eukaryoten mit dem Plastiden,

.

Nicht nur an primären Eukaryoten vergreifen sich Dinos.

Auch Algen mit eukaryotischem Endosymbionten[18]

Umhüllen sie hütend in ihren Zellen,

Verdauen dagegen alte Symbionten, Platz dem neuen zu geben.

.

Selbst nun zur Alge, zum Dinophyten geworden,

Bräuchte er nicht mehr als Räuber zu leben.

Doch nachts, wenn Dunkel das Meer überwölbt,

Eignet er energie- und vitaminreichen Vorrat sich an,

Denn viele Autotrophe[19] benötigen Vitamine, die nicht selbst sie produzieren:

.

Viele Dinos beharren ausschließlich auf ihrer Fangstrategie,

Setzen nicht auf Kooperation,

Verdauen lieber jegliche Alge,

So, wie jeden anderen Fang.

Denn fünfzig Prozent nur

Sind auf die ein oder andere Weise fotoautotroph.

.

Von beengenden Schutzschilden trennen sich unvorsichtige Arten,

Sparen sich Aufwand für Cellulose[22], auch Energie.

Flexibler geworden, verschlingen sie ohne Beschwerden auch größere Brocken

Und zwängen sich, wie Psammosa[23], in den allerengsten Raum.

.

Einige wurden rein parasitisch[24]:

Setzen auf Oedogonium[25] als Opfer sich fest,

Entlassen zwei Amöben[26], die sich vom Inhalt der Zelle vermehren,

.

Fußnoten

[1] Praeperkinsus: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Dinophyta

[2] Panzeralgen

[3] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[4] Sulcus (Dinophyta): Quer zum Gürtel verlaufende Furche des Flagellaten, in der ein basaler Teil der nach rückwärts schlagenden Geißel liegt.

[5] Kieselalgen: Bacillariophyceae (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[6] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[7] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.:

[8] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[9] Dinophyt

[10] Chromophyta: Farbalgen (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[11] Verdauungsvakuolen, Verdauungsvesikel: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen

[12] Cryptomonaden (Cryptomonadales; nicht separat behandelt – Cryptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[13] Kalkflagellaten: Coccolithophora (Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt – Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[14] Straminipila: Mastigonemengeißler (Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[15] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert.

[16] Chlorophyll a: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3]. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem. Innerhalb der Bacteria besitzen nur die Cyanobacteria (Blaualgen) den Chlorophylltyp a

[17] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; Besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2]. ].

[18] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[19] Fotoautotrophie: Hierbei wird Licht als Energiequelle benutzt. Die Organismen sind zusätzlich in der Lage, ihre energiehaltigen, komplexen Kohlenstoffverbindungen eigenständig aus CO2-Molekülen zu gewinnen. Sie werden damit für ihre Ernährung unabhängig von fremden organischen Substanzen

[20] Biotin, Cobalamine: Vitamin B12-Gruppe

[21] Thiamin: Vitamin B1

[22] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe

[23] Psammosa: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[24] Zum Beispiel Stylonidium sphaera: Runder Stieldinoflagellat (Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[25] Oedogonium: Kappenalge (Chlorophyceae – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[26] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[27] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[28] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

4 Der Evolution in die Werkstatt geschaut oder: Chloroplastentypen der Dinophyta

.

Allen Erkenntnissen nach, waren, was Dinoflagellaten bald würde,

Nahmen mit Verdauungsvakuolen[10] die Opfer zu sich.

.

Unsicher scheint, ob heutige heterotrophe Dinoflagellaten[11]

Noch ursprungsnah, ihrer Urururahnen Abkömmlinge, sind,

Denn alle untersuchten besitzen bereits den besonders organisierten Nucleus[12],

Den die Wissenschaft, ihrer Verwandtschaft entsprechend, Dinokaryon[13] nennt.

.

Eine heute wohl nicht mehr lebende Algenverwandtschaft

Existiert stark reduziert als Chloroplast[14] in ihnen noch heut:

.

Den eigentlichen Chloroplasten als Folge der aufgenommenen Blaualge[24] Reduktion;

Der Verdauungsvakuole Membran schmiegte sich um es herum.

Die dritte Membran des Panzerflagellaten Chloroplasten, so ist folglich zu fordern,

Ist demnach nichts anderes als die Membran

Einer Verdauungsvakuole, in die ein

.

Nur das Endstadium der Endosymbiose[29] können wir heute betrachten,

Doch waren sicherlich, außer des Endosymbionten Protoplastenverlusts[30],

Viele Genverschiebungen nötig zwischen Restsymbiont, dem Chloroplasten,

Und der Zelle des Fängers, so wie heute für der Pflanzen Chloroplasten dies allgemein gilt:

.

Nur etwa zehn Prozent des ursprünglichen Cyanobakteriums DNA[31] behielten

Chloroplasten für Bau, für Vermehrung, für die Funktion,

Während die meisten Moleküle, die Chloroplasten besitzen,

Unter Kontrolle des Eukaryotennucleus steh’n. –

.

Wie damals dies womöglich vonstattengegangen,

Lässt sich heute an einigen Dinoflagellaten nachvollzieh’n,

Die nachweislich einen Chromophyten[32] verschlangen

Und nun auf unterschiedliche Weise in ihr Leben einbezieh’n. –

.

Peridinium balticum[33] gewährt uns Einblick, wie‘s auch zu Anfang der

Dinophytenevolution womöglich zur Aufnahme des Eukaryotenchloroplasten kam.

.

Zur Erinnerung: Chromophytenchloroplasten zeichnet eine Gürtellamelle

Dreier konzentrisch verlaufender Thylakoide[34] innerhalb der Chloroplastenhülle aus,

Außerhalb davon eine eng den Chloroplasten umgebende Cisterne[35],

Die als Chloroplasten-ER[36] benannt und bekannt,

Ableitbar aus dem Plasmalemma des aufgenommenen Eukaryoten innen

Und der Lipiddoppelmembran der Verdauungsvakuole außenherum.

.

Solch einen Chloroplasten schloss Balticum[37]

Mitsamt des Chromophyten Protoplastensaums in seine Zelle ein.

Noch sind wichtige Organelle des Chromophyten erhalten, wie Zellkern, Mitochondrien[38],

Dictyosomen[39] und ringförmige DNA des ursprünglichen Cyanobakteriums.

So wie bei Arten mit Dinoflagellatenchloroplasten, als Stärkekörner[42],[43] deponiert.

Kaum jemanden dürfte verwundern: Peridinium balticum

Enthält nicht Peridinin sondern des Chromophyten Fucoxanthin[44] als Xanthophyll.

.

Balticum ist nicht die einzige heterotrophe Spezies,

Die’s mit Chromophyten versuchte und dies mit Erfolg. –

.

Ein anderer Dinoflagellat versuchte mit Grünalgen[45] es, um an Chloroplasten zu kommen:

Dieser Chloroplast enthält Chlorophyll a und Chlorophyll b[46], wie sich‘s für Chlorophyten gehört;

Auch ihn umgibt ein Chloroplasten-ER, dessen innere Membran vermutlich

Des Endosymbionten Plasmalemma ist, die äußere des Verdauungsvesikels Membran.

Ein wenig Cytoplasma[47] liegt zwischen Chloroplasten-ER und des Chloroplasten eigener Hülle,

Ein Hinweis, die innere Membran stammt vom Plasmalemma des Endosymbionten her. –

.

Noch kein Ende der Vielfalt!

Auch an Cryptophyten[48] versuchen Dinoflagellaten sich,

Mit deren Chloroplasten fotoautotroph zu werden,

Damit das Fischen nach Beute vielleicht ein Ende damit nimmt.

.

Neben Clorophyll a und c2 gewinnt Gymnodinium acidotum[49]

Versteckt in Thylakoiden als Lichtsammelpigmente[52],

Worauf Blaualgen bauen und darauf immer erpicht noch sind.

.

Den Chloroplasten umgibt nur eine zusätzliche Hülle,

Eine Lipiddoppelmembran, die vom Verdauungsvesikel sicherlich stammt.

Keine Reste des Cryptophytenprotoplasten, kein Plasmalemma blieben erhalten.

Ein heterotropher Dinophyt gibt möglicherweise eine Erklärung dafür:

Amphidinium poecilochroum[53] sticht mit ausfahrbarem Stiel in kleine Cryptophyten und

Saugt den Inhalt einschließlich Chloroplasten heraus.

So gelangen nackte Chloroplasten, mit Protoplasmaresten höchstens behaftet,

In die Verdauungsvakuole, die ihn am Ende gleichfalls verdaut.

Acidotum[54] hingegen verschonte das wertvolle Organell,

Baute gewinnbringend in seinen Körper es ein. –

.

Doch – dies sollten wir nicht vergessen –

Fremdchloroplasten werden nur dann zum bleibenden, vererbbaren Organell,

Werden noch Genverschiebungen vorgenommen,

So, dass der Zellkern des Wirts[55] über die Chloroplasten Kontrolle erhält,

Um Abläufe zu koordinieren,

Zum Vorteil der neu entstand‘nen Gemeinschaft[56] Arbeitsteilungen aufzubau’n.

.

Offenbar ist Dinophyta mehrfach dieses gelungen,

Wurden sekundär fotoautotroph;

Andere versuchen es immer wieder,

Einige befinden sich auf guten Wegen dorthin. –

.

Auf Eukaryoten, auf deren Chloroplasten, haben es heterotrophe Dinoflagellaten abgesehen!

Dazu scheinen ihnen Cryptophyten, Chromophyten und Chlorophyten als Beute recht.

Viele verloren die ursprünglichen Chloroplasten mit drei Membranen als Hülle,

Die sie einer heute nicht mehr nachweisbaren Verwandtschaft einstens geklaut.

Späte Einsicht, obwohl auch heterotroph gut sie sich hielten,

Brachte ihnen für die Ernährung erneut signifikante Flexibilität.

.

Fußnoten

[1] Chloroplasten, primäre: Durch Endosymbiose entstandene Organelle. Ihre Herkunft von Blaualgen ist durch mehrere Merkmale gesichert. Die innere Membran hat bakteriellen Charakter, die äußere ähnelt Membranen der Eukaryoten; ringförmgie DNA in Chloroplasten weist ebenfalls auf bakteriellen Ursprung hin, wie auch enthaltene 70S-Ribosomen. Phycobilisomen bei Glaucophyta, Cryptophyta und Rhodophyta, wie sie bei Cyanobakterien auftreten, sind ebenfalls Hinweis auf der Chloroplasten endosymbiotische Herkunft.

[2] Heterotroph: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

[3] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[4] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[5] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende, grüne Thallophyten

[6] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[7] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[8] Filopodien: Dünne, fadenartige Pseudopodien bei Einzellern oder wandernden Zellen in Vielzellern

[9] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[10] Verdauungsvakuolen, Verdauungsvesikel: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen

[11] Dinoflagellaten: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[12] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[13] Dinokaryon: Zellkern der Dinoflagellaten mit fibrillär erscheinenden Chromosomen, deren DNA-Fibrillen unmaskiert sind und deren Chromosomen mehr oder weniger kontinuierlich kondensiert vorliegen. Histone sind womöglich nicht vorhanden, doch in nahen Verwandten der Dinophyta und in ursprünglichen Vertretern sind Spuren davon nachgewiesen worden; auch Histon-ähnliche Proteine bakteriellen Ursprungs sind in peripheren Regionen der Chromosomen nachgewiesen worden. Die Kernhülle bleibt bei der Kernteilung erhalten, Kernteilungsspindeln verlaufen in von Membranen gebildeten, sog. Tunneln.

[14] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[15] Lipidmembran: Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[16] Gürtellamelle: Als Gürtellamelle werden in Dreierstapel angeordnete Thylakoide bezeichnet, die unmittelbar unterhalb der Chloroplastenmembran rundum verlaufen

[17] Chlorophyll a: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[18] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; Besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2]. ].

[19] Xanthophylle: Im Gegensatz zu Carotinoiden tragen Xanthophylle sauerstoffhaltige Gruppen in Form von Hydroxyl- [–OH], Carbonyl- [–CO] und Carboxyl-[–COOH]

[20] Peridinin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Peridinin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[21] Rhodophyta: Rotalgen (Plantae – Eukarya)

[22] Chlorophyta: Grünalgen (Plantae – Eukarya)

[23] Steptophyta: Bauchgeißler (Plantae – Eukarya)

[24] Blaualgen: Cyanobacteria (Bacteria)

[25] Cyanobacteria: Blaualgen (Bacteria)

[26] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[27] Fotoautotrophie: Hierbei wird Licht als Energiequelle benutzt. Die Organismen sind zusätzlich in der Lage, ihre energiehaltigen, komplexen Kohlenstoffverbindungen eigenständig aus CO2-Molekülen zu gewinnen. Sie werden damit für ihre Ernährung unabhängig von fremden organischen Substanzen

[28] Eukaryo(n)t: Organismus mit echtem cisternenumgrenztem Zellkern

[29] Endosymbiontentheorie: Eine heute allgemein akzeptierte Theorie, die mehrfach gut begründet davon ausgeht, Mitochondrien und Chloroplasten eukaryotischer Zellen seien auf Endocytose eines einzelligen, nicht vollkommen verdauten Organismus‘ zurückzuführen. Für Mitochondrien kommen dafür Alpha-Proteobakterien in Frage, für primäre Chloroplasten Blaualgen

[30] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[31] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[32] Chromophyta: Farbalgen (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[33] Peridinium balticum: Baltischer Panzertafelflagellat (Peridiniales; nicht sparat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[34] Thylakoide: Membraneinstülpungen der Cyanobakterien, die damit ihre innere Oberfläche vergrößern; solche Einstülpungen der Cyanobakterienmembran finden sich in unterschiedlicher Anordnung auch an der inneren Membran der Chloroplasten. Hier findet die Lichtreaktion der Fotosynthese statt und die Produktion von ATP.

[35] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[36] Chloroplasten-ER (Chromophyta): Das sekundäre Chloroplasten umgebende, durchgehende ER, das sich den Experten nach aus dem Plasmalemma des aufgenommenen Eukaryoten (innere Doppelmembran der Cisterne) und der Membran der Endocytose-Vakuole (äußere Doppelemembran der Cisterne) gebildet hat.

[37] Peridinium balticum

[38] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[39] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[40] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[41] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[42] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

[43] Stärkekörner: In Chloroplasten von Pflanzen im Zuge der Photosynthese synthetisierte Zucker werden als Reservestärke in Form von Körnern abgelagert, wobei diese Stärkekörner, abhängig von der Pflanzenverwandtschaft, spezielle äußere und interne Strukturen aufweisen können; sie besitzen einen Durchmesser von 2–150 µm.

[44] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[45] Grünalgen i.w.S.: Chlorophyta (Plantae – Eukarya)

[46] Chlorophyll b: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Aldehydgruppe [–CHO].

[47] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[48] Cryptophyta: Schlundgeißler (Chromalveolata – Eukarya)

[49] Gymnodinium acidotum: Saurer Panzerflagellat (Gymnodiniales; nicht sparat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[50] Phycobiline: Chromophore der Fotosynthese, die bei Cyanobacteria, Glaucopyhta, Cryptophyta und Rhodophyta vorkommen. Ihr Name leitet sich aus der Ähnlichkeit zu den Gallenfarbstoffen, den Bilinien, ab. Die wichtigsten Vertreter sind Phycocyanobilin (in Phycocyanin, blau) und Phycoerythrobilin (in Phycoerythrin, rot).

[51] Phycocyanin und Phycoerythrin: In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot. In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot.

[52] Akzessorische Pigmente: Zusätzliche Pigmente, die einen Chlorophyllkomplex umgeben. Sie können Licht anderer Wellenlängen aufnehmen und diese Energie dem Chlorophyllkomplex zuleiten, sind aber auch in der Lage, den schädigenden Einfluss hochenergetischer Strahlung (UV-Licht) auf das Chlorophyll abzufangen. Als akzessorische Pigmente kommt eine größere Anzahl von Farbstoffen in Frage. Oft sind es Carotinoide unterschiedlicher Ausprägung. Blaualgen und Rotalgen nehmen noch das rote Phycoerythrin und das blaue Phycocyanin hinzu

[53] Aphidinium poecilochroum (Gymnodiniales; nicht sparat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[54] Gymnodinium acidotum

[55] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

[56] Endosymbiotisch (Endosymbiose): Organismen dringen in anderer Lebewesen Zellen zu beiderseitigem Vorteil ein

Eingestellt am 14. Juni 2025

Fucoxanthin und Peridinin im Vergleich (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links: Fucoxanthin; rechts: Peridinin

Eingestellt am 14. Juni 2025

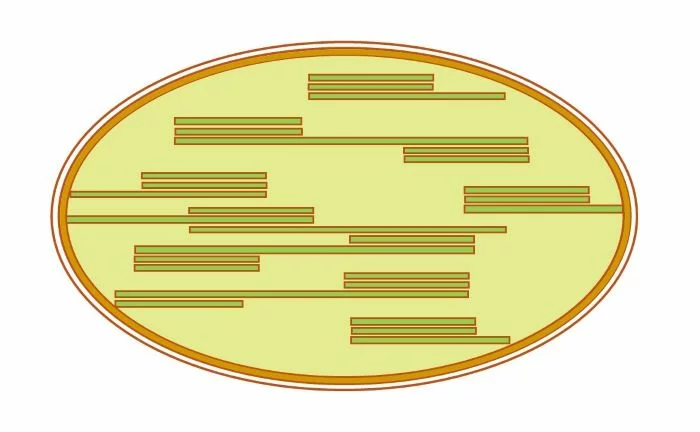

Typischer Dinophyta-Chloroplast (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach van den Hoek et al. (1993, 2002), Abb. 16.6 a, Seite 254.

Von innen nach außen:

Thylakoide als Dreierstapel im Zentrum des Chloroplasten (Cisternenraum dunkelgrün mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran).

(Keine Gürtellamelle aus drei konzentrischen Thylakoiden);

Chloroplastenhülle (Cisternenraum hellbraun mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran): innere Lipiddoppelmembran abgeleitet vom Plasmalemma des ehemals aufgenommenen Cyanobakteriums; äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Lipiddoppelmembran des Verdauungsvesikels.

Eine Lipiddoppelmembran als Hülle um den Chloroplasten, abgeleitet aus der Lipiddoppelmembran des Verdauungsvesikels (braun; kein Chloroplasten-ER).

Eingestellt am 14. Juni 2025

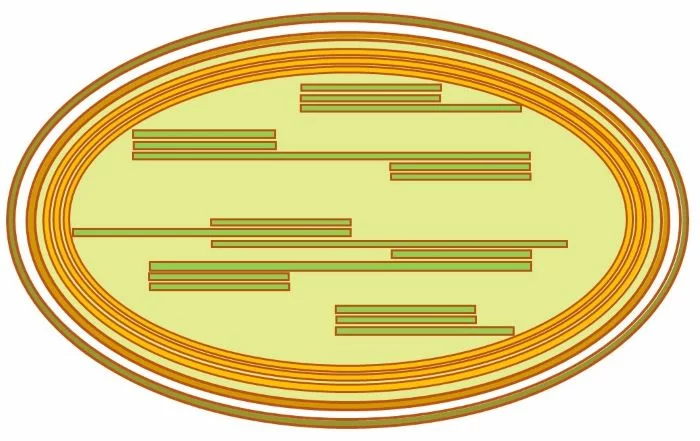

Bau eines Chloroplasten der Chromophyta (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach van den Hoek et al. (1993, 2002), Abb. 6.4 d, Seite 108.

Thylakoid-Dreier-Stapel im Zentrum des Chloroplasten (Cisternenraum dunkelgrün mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran).

Nach außen anschließend Gürtellamelle aus drei durchgehenden, konzentrischen Thylakoiden (Cisternenraum ockerfarben mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran).

Weiter nach außen Chloroplastenhülle (Cisternenraum hellbraun mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran): innere Lipiddoppelmembran abgeleitet vom Plasmalemma des ehemals aufgenommenen Cyanobakteriums; äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Membran des Verdauungsvesikels.

Äußerste Ellipse „Chloroplasten-ER“ (Cisternenraum graugrün mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran): innere Lipiddoppelmembran vom Plasmalemma des aufgenommenen Eukaryoten stammend, äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Lipiddoppelembran des Verdauungsvesikels.

Eingestellt am 14. Juni 2025

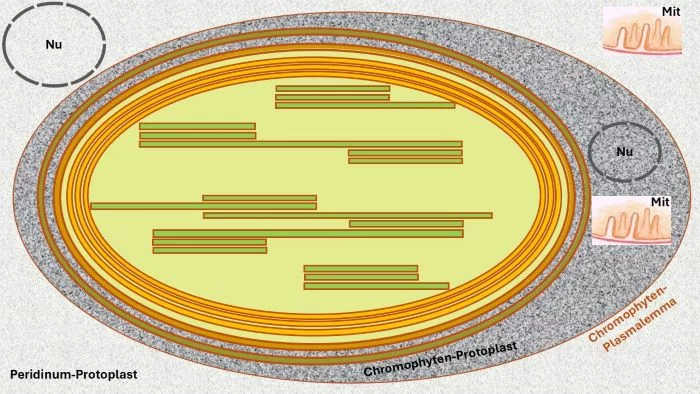

Reduzierter Chromophyt in Peridinium (Dinophyta); (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach van den Hoek et al. (1993, 2002), Seite 253.

Ein typischer Chloroplast der Chromophyta (Thylakoiden-Dreierstapel; Gürtellamelle; Chloroplasten-ER), ist mitsamt seinem Plasmalemma im Peridinium-Protoplasten eingeschlossen.

Zwischen Chloroplastenhülle

[(Cisternenraum hellbraun mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran); innere Lipiddoppelmembran abgeleitet vom Plasmalemma des ehemals aufgenommenen Cyanobakteriums; äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Membran des Verdauungsvesikels.]

und Plasmalemma des Chromophyten ist noch ein restlicher Protoplast des Chromophyten eingeschlossen, der sich auch andeutungsweise zwischen Chloroplasten-ER

[(Cisternenraum graugrün mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran); innere Lipiddoppelmembran vom Plasmalemma des aufgenommenen Eukaryoten stammend, äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Lipiddoppelembran des Verdauungsvesikels.]

und Chloroplastenhülle zeigt. Mitochondrien und der Chromophyten-Zellkern sind darin noch vorhanden.

Eingestellt am 14. Juni 2025

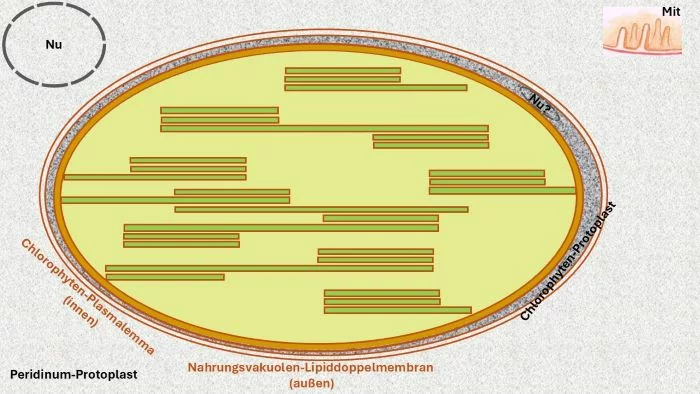

Grünalgenchloroplast in Peridinium (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach van den Hoek et al. (1993, 2002), Seite 253.

Ein Grünalgenchloroplast (Chorophyll a und b) mit Thylakoid-Dreierstapeln, ohne Gürtellamelle, mit Chloroplastenhülle

[(Cisternenraum hellbraun mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembranen); innere Lipiddoppelmembran abgeleitet vom Plasmalemma des ehemals aufgenommenen Cyanobakteriums; äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Membran des Verdauungsvesikels.]

und mit Chloroplasten-ER

[(Cisternenraum weiß mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembranen); innere Lipiddoppelmembran vom Plasmalemma der aufgenommenen Grünalge stammend, äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Lipiddoppelmembran des Verdauungsvesikels.];

zwischen ihm und dem Grünalgenchloroplasten liegt noch ein wenig Restcytoplasma des aufgenommenen Eukaryoten, worin eine sphärische Struktur zu finden ist (Nu?), die an einen Zellkernrest erinnert. Mitochondrien fehlen anscheinend.

Eingestellt am 14. Juni 2025

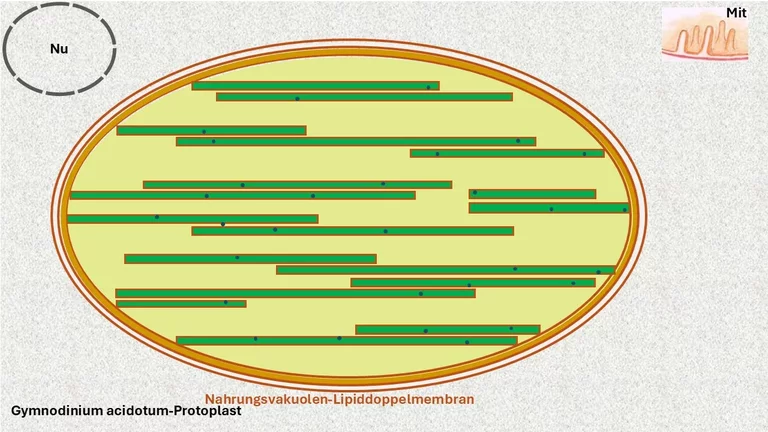

Chryptophytenchloroplast in Gymnodinium acidotum (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach van die Hoek et al. (1993, 2002), Seite 253-254

Der Cryptopyhtenchloroplast, erkennbar an den nicht in Dreierstapeln zusammengelagerten Thylakoiden und an Phycobilinen in den Thylakoiden; umgeben mit Chloroplastenhülle

[(Cisternenraum hellbraun mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembranen); innere Lipiddoppelmembran abgeleitet vom Plasmalemma des ehemals aufgenommenen Cyanobakteriums; äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Membran des Verdauungsvesikels.]

Der Chloroplast ist nur mit einer Lipiddoppelmembran umgeben (wie dies auch für die typischen Dinophyta-Chloroplasten zutrifft), die als Lipiddoppelmembran der Nahrungsvakuole interpretiert wird, in die der Cryptophyt aufgenommen wurde.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

5 Prachtvoll

.

Ruhiges, warmes Wetter liegt über der See.

Schon lange verweilt das Wasser undurchmischt.

Ein laues Lüftchen nur kräuselt die Wellen gegen das Land

Mit Abermillionen schwebender Dinoflagellaten[1] darin.

.

Dem Ufer nahegekommen, wälzt sich das Wasser

Dem Boden entlang und wieder zurück den ferneren Tiefen zu.

Die Fracht aber, sich dem Sog nach unten entziehend,

Häuft sich in Zehn-Millionen pro Liter in küstennahen Gegenden an.

.

Versinken nicht! Nur nachts rudern sie tiefer hinab

In nährstoffreichere Schichten,

Um tagsüber, fotosynthetisch[2] aktiv,

In neuen Biomassen festzulegen, was sie mitgenommen als Schatz. –

.

Der Betrachter wundert sich über das Rot. –

Freut sich über der Wellen Spiel mit den rötlichen Tönen,

Um dann doch sich in Gedanken zu fragen:

Wie erklärt sich dieses schaurig seltsame Spiel?

.

Verleihen Dinoalgen[5] ihr Kolorit.

Nur in geballten Massen und Dichten

Zeigen sie uns ihr geschminktes Gesicht.

.

Peripher im Fremdchloroplasten[8] gelegen,

Variieren die Tönung durch ihre Lage bedingt, auch mit des Endosymbionten[11] Natur. –

.

Langsam legt sich Dämmerung über des Meeres spiegelnden Kreis.

Noctiluca[12] folgt dem Signal, sinkt schwebend in Schwärmen dem nächtlichen Lager entgegen.

Doch plötzlich kommt Wind auf, hebt Wellen zu Bergen,

Durchwirbelt Noctilucas wandernde Scharen.

Schon blitzen Milliarden, zehntel Sekunden dauernde Leuchtsignalpunkte!

Erhellen weithin das landnahe Meer. –

Allmählich verliert sich Noctilucas Blitzlichtgewitter

Wieder im Dunkeln, in den Tiefen der Nacht.

.

Noctiluca scintillans und andere Dinogesellen[13]

Erkennen bedrängend drückende Wellen,

Halten mit Licht Feinde auf Abstand.

Biolumineszenz[14] ist dieses Spektakel benannt.

.

Lux steht für Licht, fere für tragen:

Fest kombiniert, ergeben sie Luciferins[15] bezeichnenden Namen.

Luciferase[16] vermittelt Entladung der Molekülbatterie

In Form von kaltem, blitzhellem Licht.

.

Geladen werden die Akkumulatoren tagsüber von Licht.

Chlorophyllmolekülähnliche Träger

Horten lichtquantenspeichernde Vagabundelektronen.

Fallen auf Anlass gemeinsam zurück in Ursprungsposition.

.

Trotz allen Strebens nach gefahrlosem Leben,

Verlöscht einmal doch endgültig das schützende Licht.

Kein Schwimmen setzt sich dem Sinken entgegen:

Lagern am Boden, versinken für immer im stinkenden Schlick[17].

.

Fußnoten

[1] Dinoflagellaten: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[2] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[3] Xanthophylle: Im Gegensatz zu Carotinoiden tragen Xanthophylle sauerstoffhaltige Gruppen in Form von Hydroxyl- [–OH], Carbonyl- [–CO] und Carboxyl-[–COOH]

[4] Fotosynthese

[5] Dinoalgen: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[6] Augenfleck: Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten einiger Einzeller. Neben dem Augenfleck befindet sich eine charakteristische Protoplasmaschwellung, die einen Fotorezeptor enthält.

[7] Pigment: Farbstoff

[8] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[9] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[10] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[11] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[12] Noctiluca scintillans: Blitzende Nachtlichtalge (Noctilucales; nicht separat behandelt – Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[13] Dinoflagellaten

[14] Biolumineszenz: Emission kalten, sichtbaren Lichts eines Lebewesens

[15] Luciferine: Unterschiedliche Naturstoffe, die in verschiedenen biolumineszenten Organismen zur Erzeugung von kaltem, sichtbarem Licht genutzt werden

[16] Luciferase: unterschiedliche Enzyme, die durch katalytische Aktivität Luciferine mit Sauerstoff zu energiereichen Substanzen beladen, deren Zerfall in Biolumineszenz resultiert

[17] Schlick: Am Boden von Gewässern (besonders im Wattenmeer) abgelagerter oder angeschwemmter, feinkörniger, glitschiger, an organischen Stoffen reicher Schlamm

Eingestellt am 14. Juni 2025

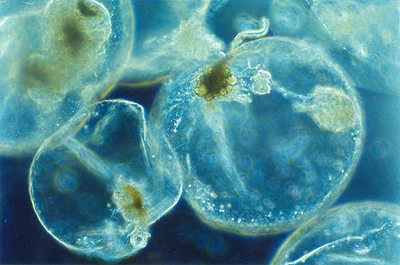

Noctiluca scintillans; mehrere Individuen, Biolumineszenz zeigend

Autor: Maria Antónia Sampayo, Instituto de Oceanografia, Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

6 Auf ein Neues

.

Länger werden langsam die Tage,

Wärmen das Wasser bis auf den Grund.

Schlafendes Leben aus schützenden Hüllen vorjähriger Cysten.

.

Fast nackt quält sich Dínia[3] aus dem engen Schlafraum hervor,

Dehnt sich, nutzt Reserven, schiebt Plättchen um Plättchen unter die Haut,

Verstärkt, dekoriert die Schilde mit Körnchen, Rippen und Hörnern.

Erprobt die neugebildeten Geißeln[4] und strebt nach oben der Lichtfülle zu.

.

Aufgewirbelt durch Winterwinde,

Befüllen die oberen Schichten lebenswichtige Stoffe.

Kein Mangel herrscht mehr darin!

Dínia teilt sich schräg durch die Mitte – aus eins macht sie kurzerhand zwei.

.

Vermehrt sich clonal[5] immerfort weiter,

Nicht schnell genug kann es ihr geh‘n!

Knapp nur verfügbare Baustoffprodukte

Limitieren das Wachstum, nicht die Teilung jedoch.

.

Kleiner und kleiner werden die Zellen im Laufe der Zeit.

Die kleinsten agieren als männlich bestimmte Gameten[6],

Suchen groß noch gebliebene Partner als Weibchen,

Drängen sich auf,

Zwängen hinein sich in ihre Zelle,

Verschmelzen zur diploiden Zygote[7] der Kerne Paar.

.

Zwei Alternativen können Zygoten beschreiten:

Überdauern als Hypnozygoten[8] unwirtliche Zeiten,

Die sich vergrößern und immer wieder teilen danach.

.

Auch im Innern als zellumfassendes Dauerorgan.

Ob Hypnospore oder -zygote,

Beide verzieren feine Figuren als Trichter, Krater, Stifte und Grate.

Lassen ohne viel Zweifel und Aufwand sich

Identifizieren noch Jahrmillionen nach der Geburt.

.

Sporopollenine[13] verstärken die Wände der Cysten,

Bleiben intakt, auch wenn Säuren und Laugen sie lösen aus dem Gestein

Auch viel früher schon gab es Dinoflagellatencysten: im Ediacarium[16]. –

.

Der Anzahl, Struktur und Form ihrer Plättchen wegen,

Der Anhängsel Größe, Menge, Gestalt,

Ihrer Lebensweise, Leuchtkraft, Giftstoffe, Farben, des Vorkommens,

Sind heute der Wissenschaft um die zweitausendvierhundert Arten bekannt;

Doch, allein nach den Hüllen zu schließen, was bei Fossilien nicht anders möglich,

Kommen aus lang vergangenen Zeiten weitere zweitausend Arten hinzu.

.

Fußnoten

[1] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden

[2] Nährionen: Ionen, die für die Ernährung von Organismen von Bedeutung sind

[3] Dinoflagellaten: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[6] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[7] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[8] Hypnozygote: Dauerzygote

[9] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[10] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[11] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[12] Hypnospore: Dauerspore

[13] Sporopollenin: Gilt als das widerstandsfähigste organische Material, da es hohen Temperaturen sowie starken Säuren und Basen widersteht. Enzyme können Sporopollenin nicht abbauen. Analysen zeigten ein komplexes ungeordnetes Biopolymer, das hauptsächlich langkettige Fettsäuren, Phenylpropanoide, Phenole und Spuren von Carotinoiden enthält. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sporopollenin von vielen verschiedenen Vorläufermolekülen gebildet wird, um solche widerstandsfähigen Substanzen zu bilden. Es liegen gute Hinweise vor, dass die chemische Zusammensetzung von Sporopolleninen in Pflanzen nicht identisch ist; es sind eher Substanzen ähnlicher Eigenschaften als konstanter Struktur.

[14] Silur-Zeit: Vor etwa 444 – 416 Millionen Jahren

[15] Devon-Zeit: vor etwa 416 – 359 Millionen Jahren

[16] Ediacarium-Zeit: vor ca. 635 – 542 Millionen Jahren

Eingestellt am 14. Juni 2025

Lebenszyklus der Dinophyta

1 Asexuelle, clonale Vermehrung durch Teilung. – 2-3 Plasmogamie und Karyogamie zweier Flagellaten (eines meist kleineren männlichen und eines größeren weiblichen). – 3 Planozygote. – 4 Dauerzygote, 5 – Einer der vier nach Meiose entschlüpfenden haploiden, bald geißeltragenden Flagellaten.

Rot: Zellkern. – Dunkelblau: Reservestoffe. – Hellblau: Dauerzygotenhülle

Autor: Franciscosp2

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

7 Dunkle Seiten

.

Dinoflagellatenmassen in Roten Tiden[1]

Konsumieren ansehnliche Mengen Nährstoffionen,

Entziehen somit sich selbst die Basis fürs Leben,

Sterben nach wenigen Wochen,

Sinken hinab;

Ernähren diverser Bakterien wartende Schar.

.

Große Sauerstoffmengen verwenden Destruenten[2]

Fürs Zerlegen und Nutzen proteinhaltiger Nahrung:

Entzieh‘n sie ihrer Umgebung auf Kosten atmender Wesen,

Treiben so manche davon in den Tod.

.

Das Zuviel an Schwefel von Proteinen[3]

Entsorgen Bakterien als Schwefelwasserstoff[4],

Scheiden ihn aus, verpesten das Wasser,

Gefährden die nähere Welt. –

.

Vierundneunzig Dinoflagellatenarten sind als Giftproduzenten[5] bekannt,

Schaden Meerestieren, oft auch mit tödlichen Folgen.

Bringen die heftigsten Kalamitäten mit sich.

.

Sie filtern Karenia heraus aus dem Wasser,

Verdau‘n sie mit hohem Genuss.

.

Doch ihr Gift bleibt im Körper

Konzentriert in der Leber

Zum Nachteil und zur Gefahr

Für Meeresfrüchteverzehrer.

.

Alexandrium-Arten lähmen

Mit Giften[16] die Muskulatur,

Führen zum Tod durch Ersticken,

Doch der Handel kontrolliert und beugt vor.

.

Wenn Winde im Gischt[17] des Wassers den

Nacktflagellaten Gymnodinium, verteilen,

Reizt er Bronchiolen[18] und Lungen

Nicht nur Erholung suchender Kinder.SL

.

Fußnoten

[1] Rote Tiden: Rote Fluten

[2] Destruenten, Zersetzer, Saprotrophe: Organismen, die organische Substanzen abbauen und in anorganische zerlegt.

[3] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[4] Schwefelwasserstoff, H2S: [H-S-H], ein geknicktes Molekül mit mittigem Schwefel

[5] Etwa 30 verschiedene Toxingruppen

[6] Kurze Flügelscheibe: Karenia brevis (Gymnodiniales; nicht separat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[7] Prorocentrum micans: Bugstachel (Prorocentrales; nicht separat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[8] Alexandrium catenella: Kettige Winkelfurche (Gonyaulacales; nicht separat behandelt behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[9] Alexandrium tamarense: Tamarische Winkelfurche (Gonyaulacales; nicht separat behandelt behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Gambierdiscus spp.: Giftige Gambierscheiben (Gonyaulacales; nicht separat behandelt behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[11] Karenia brevis: Kurze Flügelscheibe (Gymnodiniales; nicht separat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[12] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[13] Brevitoxin: Dinoflagellaten-Gift, von verschiedenen Karenia-Arten produziert

[14] Austern: Ostreoidea (Bivalva – Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia –…)

[15] Muscheln: Bivalva (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[16] Saxitoxine: Dinoflagellaten-Gift, von verschiedenen Arten produziert

[17] Gischt: Weißliches Gemisch aus Wasser und Luft, das entsteht, wenn Wasser natürlicher oder künstlicher Gewässer durch mechanische Einwirkung aufgewühlt wird.

[18] Bronchiolen: Kleinste Äste des Bronchialsystems, der Lungenäste, als Teil der unteren Atemwege; weisen keine Knorpel und keine schleimartigen Drüsen mehr auf

SL Hoppenrath M, Saldarriaga J, Tillmann U (2018) Bemerkenswerte Vielfalt in einer einzelligen Eukaryotengruppe. Dinoflagellaten – ein Dauerexperiment der Evolution? Biol Unserer Zeit 4 (48): 228-238.

Eingestellt am 14. Juni 2025

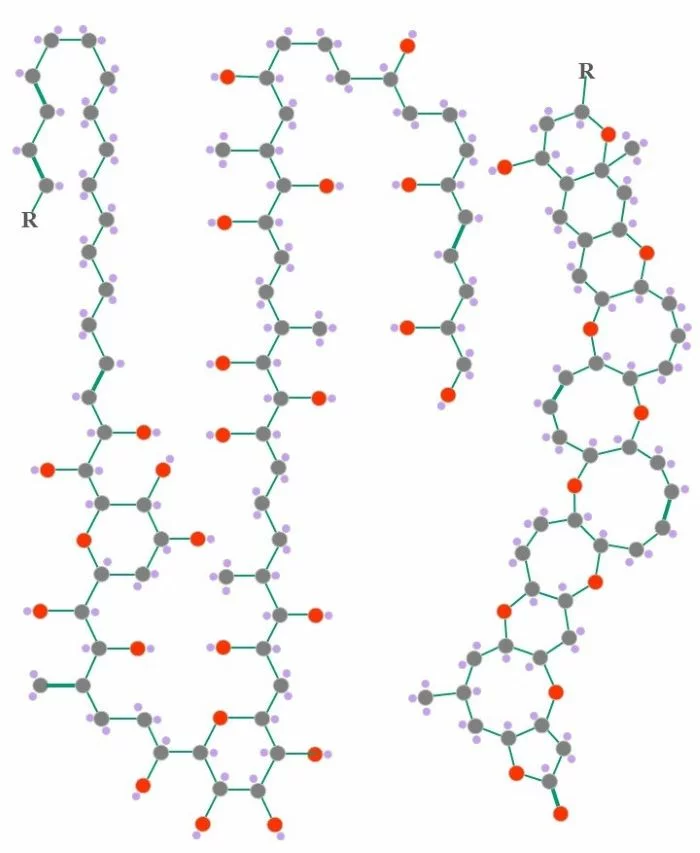

Ausgewählte Toxine der Dinophyta (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben links: Saxitoxine. Produziert von Alexadrium spp., Pyrodinium bahamense und Gymnodinium catenatum. Blockieren spannungabhängige Natriumkanäle. Symptome: Unscharfes Sehen, Doppelbilder, Augenbrennen, Haltungsinstabilität, Apathie, Enthemmung, Reduktion des abstrakten Denkens, u.a.

Oben rechts: Gymnodimine. Produziert von Alexandrium osenfelii und Karelia selliformis. Ungeklärte Wirkung (toxisch auf Mäuse). Symptome: schnell wirkende Neurotoxine.

Unten links: Karlotoxine. Produziert von Karlodinium veneficum und K. armiger. Bilden Poren in Membranen. Wirken giftig auf Fische.

Unten rechts: Brevitoxine. Produziert von Karenia spp. Aktivierung spannungsabhängiger Natriumkanäle. Symptome: Neurologische Syndrome.

Nach Hoppenrath M, Saldarriaga J, Tillmann U (2018) Bemerkenswerte Vielfalt in einer einzelligen Eukaryotengruppe. Dinoflagellaten – ein Dauerexperiment der Evolution? Biol Unserer Zeit 4 (48): 228-238. Seite 235, Abb. 7

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; blau: Stickstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung; R: verschiedene organische Reste

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinophyta, Panzeralgen

8 Wo Schatten, ist auch Licht (TP)

.

Dinos[1] bewirken auch Positives für die Bewohner der Erde!

In Zellen vieler Korallen[4] und anderer Tiere.

Revanchieren sich für Schutz und stickstoffhaltige Ionen

Symbiodinium[9] vermittelt Korallen überfließende, lichtgetriebene Kohlenstoffquellen.

.

Auftrieb und Schutz,

Ausdauer, wenn in lebensfeindlichen Situationen,

Flexibilität bezüglich Konsum,

Gewandtheit im Schwimmen,

Führen Dinoflagellaten[10] als Einzeller zu

Ausgesprochen hoher Diversität, zu ungeahntem Prunk.

.

Fußnoten

[1] Dinophyta: Panzeralgen („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[2] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

[3] Plastiden: Genereller Ausdruck für Chloroplasten und Abkömmlinge davon (Leucoplasten, Amyloplasten, Proteinoplasten, Elaioplasten)

[4] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[5] Glycerin, Glycerol: Dreifachalkohol, [CH2OHCHOHCH2OH], der zwischen Phosphat und den beiden Fettsäuremolekülen des Phospholipids vermittelt; Glycerin gehört noch zum hydrophilen Teil, während die beiden Fettsäureketten hydrophob sind

[6] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[7] Asparagin: Aminosäure

[8] Organische Säuren: Chemische Verbindungen mit Kohlenstoffatomen, die über eine oder mehrere funktionelle Gruppen (z. B. [–COOH]-Gruppen) oder andere Strukturelemente verfügen, die unter Abgabe von Protonen mit Wasser oder anderen Lösungsmitteln Gleichgewichtsreaktionen eingehen.

[9] Symbiodinium sp.: Symbotischer Dinoflagellat (Suessiales; nicht separat behandelt – Dinophyta – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya

[10] Dinoflagellaten: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

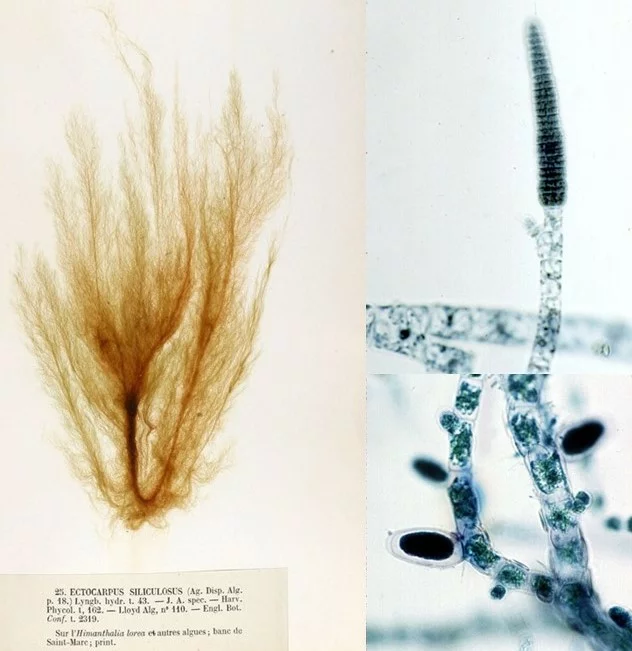

Ectocarpales, Außenfrüchtler

1 Aufrecht (HP)

.

Zellen interkalar[1] zu vermehren

Führt schnell in blind endende Gasseen:

Kaum in geregelter Weise zu organisieren als Konsequenz davon.

.

Ein Wiederaufrichten substratnah gebundener Fäden[4] brächte,

Falls die Wände bis knapp unter den Scheitel[5] erheblich verstärkt,

Der Spitzenzelle nötigen Rückhalt,

Fortlaufend neue Zellen nach unten zu bilden.

.

Vorne und Hinten strebten empor,

Richteten auf sich zum Oben und Unten,

Polarisierten und differenzierten die Fäden

Als Basis für manche Revolution.

.

Wer weiß schon, wie lange die Zellen brauchten,

Die Kernteilungsspindel[6]

Um neunzig Grad zur Seite zu dreh‘n,

Um abwechselnd mal so, dann wieder ganz anders, zu steh‘n.

.

Multizelluläre Körper aus echtem Gewebe[7],

Langgezogen, im Querschnitt fast rund,

Träten in Bälde hervor,

Oft nicht in gleicher Weise gestaltend.

.

Der Gametophyt als evolutiv viel ältere Generation

Preschte zu Anfang der Entwicklung voran,

War schon komplex konstruiert,

Als der Sporophyt damit erst begann.

.

Doch dafür ist die Zeit noch nicht reif!

Noch sind trichal[12] sie organisiert,

Bilden Schwärmerbehälter[13] nach außen, weil nichts anderes möglich noch,

Wie Ectocarpus[14] dies heute uns zeigt.

.

Fußnoten

[1] Interkalar: Dazwischen, zwischen Enden

[2] Polarisierung: Polarisierung eines Organismus tritt ein, wenn zwischen Oben und Unten oder zwischen Vorne und Hinten unterschieden werden kann aufgrund unterschiedlicher Aufgaben, die sich z. B. allein schon durch das Streben nach Licht manifestieren. Solche Polarisierungen sind zu Beginn der Evolution Grundvoraussetzung für den möglichen Start von Differenzierung und folgender Arbeitsteilung. Bei Flagellaten, bei Einzellern, lässt sich dies schon an ihrer Bewegungsrichtung und an der Anordnung ihrer Geißeln festmachen; bei Trichomen anhand Anheftungsstelle und freiem Ende und anhand der Kern- folglich der Zellteilungsrichtung.

[3] Differenzierung und Arbeitsteilung: Sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

[4] Trichom (Anatomie): Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[5] Scheitelzelle: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil, davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[6] Kernteilungsspindel: Während der Metaphase zeigen die Mikrotubuli eine spindelförmige Anordnung, ausgehend von den Chromosomen (weiteste Stelle) zu den verjüngten Enden am MTOC

[7] Parenchym, Echtes Gewebe: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[8] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[9] Parenchyma: Bezeichnung für hypothetische Vorfahren von Phaeophyceen mit echtem Gewebe

[10] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[11] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[12] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[13] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[14] Ectocarpus: Außenfrüchtler (Ectocarpales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ectocarpales, Außenfrüchtler

2 Wechsel der Generationen

.

Teilt sich vielmehr mitotisch[7],

Lässt zwei gleichgroße Zellen entsteh’n;

Setzt diesen Vorgang mehrmals noch fort,

Bis ein Trichom[8] statt der Zygote die Stelle belegt.

.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Wie das haploide Pendent, spezialisiert das Trichom

Kürzere Zweige zu Behältern mit Schwärmern[9],

Die im Sporangium geräumige Freiheit genießen,

Denn ihre Wiege stellt einen großen Gemeinschaftsraum[12].

.

Kein Gedränge gibt es im zweiten Behälter,

Denn Einzelzellen steh‘n all seinen Sporen zu[13];

Sie wirken geringfügig größer,

Ist doch ihr Zellkern diploid.[14]

.

Wurden doch Chromosomen nicht meiotisch reduziert,

So werden mit haploiden und diploiden Zoosporen die Chancen signifikant erhöht,

Denn gerade für Gametophyten besteht erhöhter Bedarf;

Denn haploide Zoosporen[21] werden zu Gametophyten,

Sind sie doch, genau wie Gameten der gekammerten Gametangien[22], nach Mitose haploid.

.

Gametophyten unterscheiden sich, wie schon Zoosporen, so auch Gameten[23]

Im Geschlecht, sind sie doch fifty-fifty männlich und weiblich gestimmt.

Gametophyten kommen oft weit auseinander zu stehen, was die Trefferquote

Zwischen unterschiedlichen, doch äußerlich gleichen Gameten[24] enorm reduziert.

.

– So lassen sich schwer nur diese drei verschiedenen Individuentypen finden

Sucht jemand nach diesen Pflänzchen, weil sie von etwa gleicher Gestalt;

Doch alle drei gehören zum gleichen Lebenskreislauf:

Männliche, wie weibliche Gametophyten, dazu noch der Sporophyt. –

.

Womöglich wären die Arten längstens verschwunden,

Hätten nicht Sporophyten sich erfolgreich asexuell[25],[26] durch diploide Sporen vermehrt

Und, hätte ein Zweites nicht einen weiteren Beitrag geliefert:

Weiblich gestimmte Gameten bilden ein Pheromon[27],[28].

.

Verströmt ein weiblicher Gamet, der sesshaft geworden, die Lockung,

Balgen sich gleichsam die Männchen darum,

Umschwirren im Pulk die heftig Bedrängte.