4.2.1 Medusozoa Texte E-Z

Filifera, Fadenhydren:

1 Nicht viel anders

.

Nicht viel anders, doch fehlen Filifera Stenothelen[1];

Und, wie der Name besagt, Tentakel[2] sind zumeist filiform.

.

Fußnoten

[1] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

Eingestellt am 23. November 2024

.

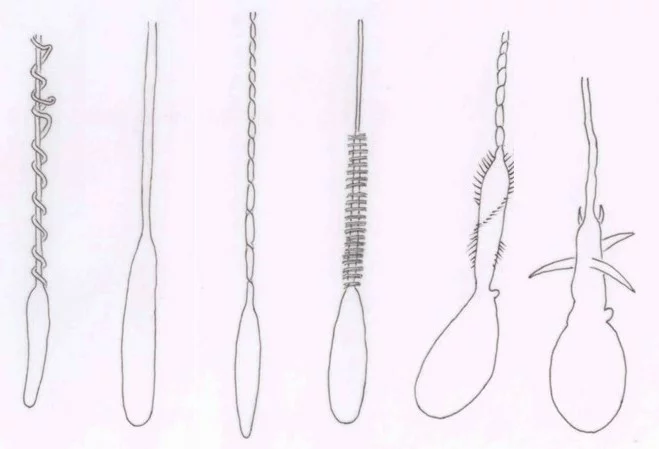

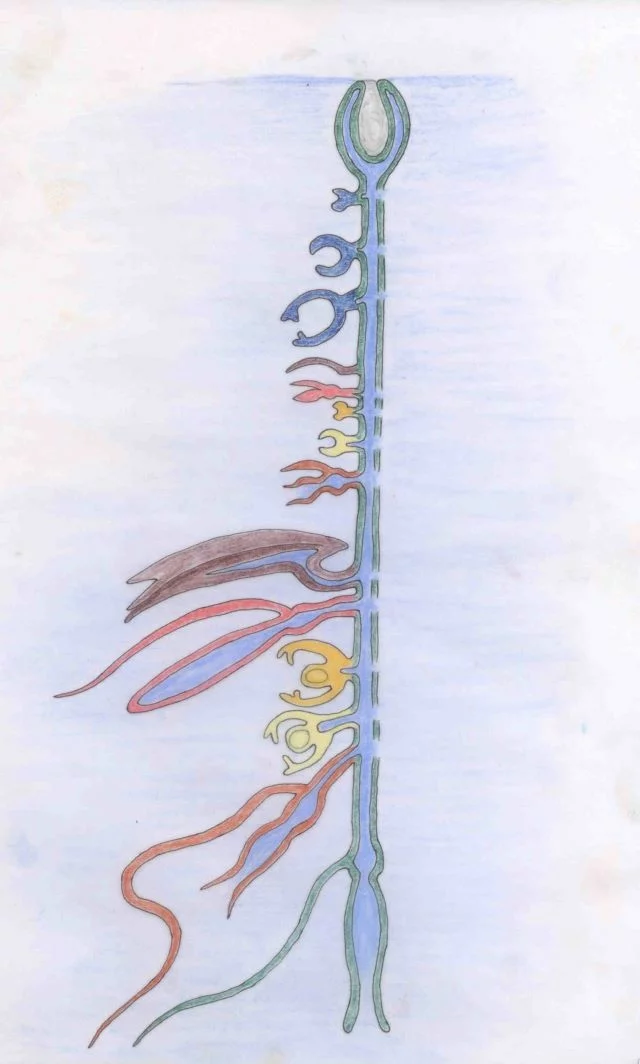

Cniden-Typen: Auswahl (Reinhard Agerer, Tusche)

Von links nach rechts:

Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle

Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle

Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)

Eingestellt am 23. November 2024

.

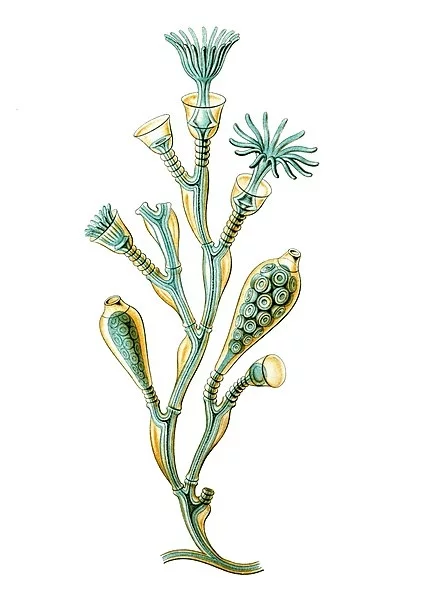

Filifera, Fadenhydren:

2 Schneckenpelz

.

Immer nur an Ort und Stelle zu sitzen,

Nur erhaschen und fangen, was gerade sich hierher verirrt,

Mag vielen, weil unterernährt, den Tod gebracht haben,

Doch muss der sich dem Schicksal ergeben, wer vorschnell unverrückbar sich etabliert.

.

Wer mag den Vorteil bezweifeln, sich auf Wanderschaft zu begeben,

Neue Orte zu finden, die von Räubern[1] verschont, die der Ressourcen noch voll?

Wer Vehikel findet, wer von jemand durch die Umwelt gezogen,

Profitiert davon und noch dazu, falls er vom Fuhrmann auch noch gefüttert wird.

.

So haben Echinaten[2] sich aussichtsreiche Zukunft erworben,

Als Schneckenhäuser zu Fuhrwerken sie sich gewählt;

Besonders, wenn sie von Einsiedlerkrebsen[3] gezogen,

So Orte zügiger wechseln und sie erhalten, was dem Fuhrmann an Resten entkommt.

.

Eine passende Stelle, sich festzusetzen, suchen Planulalarven[4].

Doch worauf geben sie Acht? Auf etwas Festes, das schnell sich bewegt!

Schnecken[5] kriechen dem Boden entlang, Fressbares zu suchen.

Nur die schnellsten davon nehmen sich Planulalarven,

Sie aber sind längstens gestorben, die Häuser sind von Fremden[8] bewohnt.

.

Endlich sitzt sie fest, kann zum Polypen[9] sich wandeln,

Der aber nicht allein für sich bleibt:

Einen Stock[10], das ganze Häuschen zu überziehen, will er sich bilden,

So treibt er dichte Stolonen[11] ringsum aus,

Formt eine millimeterdicke Kruste,

Bedeckt unter ihm damit das Gefährt,

Überzieht mit Ektoderm[12], was er fest auf das Dach geheftet und

Treibt eine Vielzahl Polypen[13] aus den Stolonen hervor.

.

Fresspolypen[14], schlank und rank, wie schmal sich öffnende Vasen, mit

Sporensäcke[19] treiben sie seitlich hervor,

Wollen von oben mit Tentakeln sich schützen, die sich zu Knubbeln verkürzten;

Doch weil platzgreifend der erste Polyp seine Stolonen trieb,

Bleibt einem Zweiten, der viel zu spät auch kam, nur weiterzuschwimmen.

Der Platzhirsch schuf durch sein besitzergreifendes Wesen, sein eigenes Handicap,

Besitzt doch so ein Geschlechtspartner nicht die Möglichkeit, neben ihm zu siedeln;

Folglich bleibt jeder für sich allein.

.

Schutz ist den beiden[20] ein Herzensanliegen!

Echinata treibt zwei Typen Wehrpolypen[21] deswegen hervor:

Einer, der schnell sich nach oben verjüngt, nur in einem Tentakel endet,

Der peitschenartig weit über den Körper der beiden schwingt

Und einen weiteren Wehrpolypen, zwar auch recht schlank und oft weit erhoben mit

Knubbeln am Ende, wie sie das Gonozoid sich zugelegt,

Doch kann er spiralig sich krümmen,

Steht bevorzugt an Stellen, an denen des Einsiedlers Kopf dem Fahrzeug entragt.

.

Doch dieser Schutz ist dem Ensemble noch immer zu wenig.

Es könnte ja sein, dass jemand schleichend-äsend über sie fährt!

So stehen Stacheln, vom Periderm[22] nach oben getrieben,

Ebenfalls ektodermbedeckt, halbhoch zwischen den Polypen hervor;

Mancher Experte berichtet sogar, nicht reines Periderm würden sie bilden,

Kalkhaltig seien sie noch dazu. –

.

So fahren Schneckenpelze mit ihren Vehikeln

Im Nordatlantik, auch in Nordwestafrikas Atlantischem Ozean umher,

Hoffen auf Treffen, damit für Fitness möglichst viele Planulalarven entsteh’n.

.

Fußnoten

[1] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[2] Hydractinia echinata, Schneckenpelz: (Hydractiniidae; nicht behandelt – Filifera – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa –…)

[3] Einsiedlerkrebse: Pagurus spp. (Decapoda – Eumalacostraca - Malacostraca – Crustacea – Thoracopoda – …)

[4] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[5] Schnecken: Gastropoda (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[6] Strandschnecken: Littorina spp. (Littorinidae; nicht behandelt – Caenogastropoda – Gastropoda – Mollusca – Schizocoelia -…)

[7] Wellhornschnecken: Buccinum spp. (Buccinidae; nicht behandelt – Gastropoda – Mollusca – Schizocoelia –…)

[8] Einsiedlerkrebse

[9] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[10] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[11] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[12] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[13] Polypenstock

[14] Fresspolypen, Nährpolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[15] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[16] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[17] Gonozoide: Träger von Gonophoren

[18] Fitness (biologische): Je mehr nachkommenerzeugende Nachkommen entstehen, umso fitter ist ein Organismus

[19] Sporensäcke: Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten

[20] Schneckenpelz und Einsiedlerkrebs

[21] Wehrpolypen, Dactylozoide: Polypen mit meist einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken

[22] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[23] Opak: undurchsichtig

[24] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[25] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydractinia altispina

Autor: Seascapeza

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydrozoa, Hydrentiere:

1 Auftakt

.

Feingegliederte Sträucher und Büsche entsprießen Kliffen und Meeresgestein:

Glockenförmige Köpfe bewimpern dünne, sacht sich bewegende Fäden

Stolonen[3] halten das Raumgebilde stabil.

.

Der Kleinheit geschuldet, verzichten sie klug auf Falten im Magen.

Schützende Hüllen chitinöser Substanzen[4]

Umgeben den glockig erweiterten Kopf,

Verschmälerten Fuß und langgestreckte Stolonen.

.

Nur die Stolonen schnüren sich eng.

Medusen[7] erscheinen an Kopf und an Stiel;

Bleiben meist klein, wie der knospenverzierte Polyp.

.

Nur ein Drittel vermehrt sich mit freien Medusen,

Denn viele wandeln in Geschlechtszellbehälter sie um.

Beständig verknüpft mit der Wand des Polypen,

Initiieren Arbeitsteilung sie, Differenzierung und Kooperation.

.

Medusen, vielarmig mit langem Manubrium[8],

Vier radialen Verdauungskanälen,

Peripher in den Ringkanal mündend,

Um düsenjetartig durchs Wasser zu eilen.

.

Schützen, Manubrium oder Kanälen eng angeschmiegt,

Gonaden unter dem Schirm,

Damit der Kreislauf mit Blastulen[18] neu beginnt.

.

Als kleine Meduse einzeln im Wasser zu treiben

Erhöhte Gefahr, Opfer fresssüchtiger Quallen[19] zu werden.

Auch Eizellen warten, wegen der Weite des Wassers,

Oftmals vergeblich auf paarungswillige Spermatozoide.

.

Die Polypengemeinschaft beschützt jedoch ihre Medusen

In dicht verzweigtem Stolonengestrüpp:

Verringert die Strömung, behindert das Wasser,

Fitnessverheißende Zellen in ferne Regionen zu bringen.

.

Was liegt näher als die Meduse fest am Polyp zu verankern,

Ihr Velum nach außen als schützende Schicht zu verschließen,

Dem mundlosen, eizellbestückten Manubrium Raum für Ruhe zu geben,

Lebenspendenden Zellen ungestörtes Entwickeln zu sichern damit?

.

Andere schreiten noch weiter, denn sie verzichten auf Verdauungskanäle,

Nur die Schirmhöhle erinnert noch fern an der Meduse grazilen Bau,

Auf sie verzichten viele jedoch, enden als schmuckloses Reproduktionsstyloid[22].

.

Gut versteckt im Polypengebüsch, schweben, sanft nur vom Wasser bewegt,

Ungezählte, Styloiden entschlüpfte, spermienersehnende Zellen;

Kurz nach dem Stelldichein teilt sich mehrfach die neugebildete Generation,

Formt sich zur schwärmenden Blastula, setzt sich als Planula[23] fest, gewinnt final Polypengestalt.

.

Welch unschätzbare Fortschritte bietet Hydropolypen die Evolution:

Im Schutz der Polypengemeinschaft leben Nachfahren anfangs behütet;

Doch Vielen ist dies der Obhut zu wenig:

Der Innovativsten Nachwuchs wächst im Innern gepflegt heran[24].

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[4] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[5] Hydranth: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[6] Hydrocaulus, Scapus: Schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[7] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[8] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[9] Velum: Bildung der Subumbrella; besteht lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea

[10] Cubozoa, Würfelquallen (Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokota – Eukarya)

[11] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht

[12] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[13] Calciummagnesiumphosphat: [Ca3Mg3(PO4)4]

[14] Schirmquallen: Scyphozoa (Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[15] Würfelquallen: Cubozoa (Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokota – Eukarya)

[16] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[17] Oocyte: Eizelle

[18] Blastula: Zunächst einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[19] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[20] Hydropolypen: Polypen nach der Klasse Hydrozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[21] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, oder des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[22] Styloid: Am Hydropolypen festsitzendes, als ein viertes, reduktiv signifikant abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[23] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[24] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

Eingestellt am 23. November 2024

.

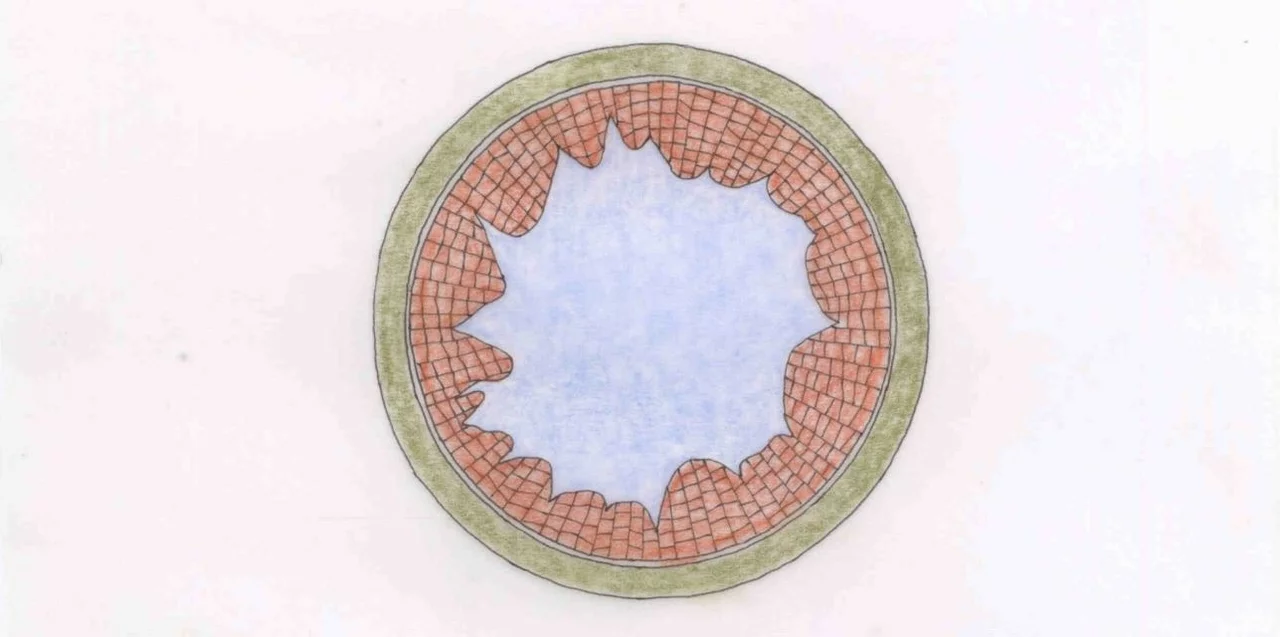

Querschnittschema des Polypen von Hydrozoa (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Durch den Zentralmagen

Epidermis (grün), Mesogloea (grau), Gastrodermis (orange), Gastralraum (blau).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 121, Abb. 188

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydrozoa, Hydrentiere:

2 Überblick

.

Dreitausendfünfhundert Arten gehören zu dieser Klasse

Mit einer Formenvielfalt, die sonst so bei keiner ins Auge fällt.

Freie Medusen entsteh‘n bei einem Drittel der Arten nur,

Sie gingen verloren oder wurden drastisch zurückgebildet,

Oft geht Brutpflege damit einher.

.

Fußnoten

[1] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydrozoa, Hydrentiere:

3 Hydropolypen

.

Nur null Komma zwei bis einen Centimeter Höhe erreichen diese Polypen[1],

Ausnahmen bestätigen, wie üblich die Regel, was uns allen bekannt.

Wahrscheinlich durch die geringe Körpergröße bedingt, fehlen vertikale Gastralsepten[2],

Ihre Polymorphie[3] aber erreicht höchste Diversität.

.

Polypenkörper stockbildender Arten[4] sind in zwei Bereiche gegliedert:

Oder Verbindung hält zu basalen Stolonen[7],

Die oft sich verbinden zu dichtem Geflecht.

.

Meist werden Hydrozoenstöcke[8]

Von chitinösen Hüllen umgeben, dem Periderm[9];

Schutz wird auf diese Weise ihnen verliehen,

Zieh’n sie in diese Trichter doch sich zurück.

.

Zwei Weisen der Knospung sind ihnen gegeben:

Monopodial[10], bei der untergeordnete Knospen immer entlang der Hauptachse steh’n;

Sympodial[11], wenn ein Polyp das Ende der Achse bildet,

Ein Seitenzweig darunter jedoch, oft etwas abgewinkelt, das weitere Wachstum bestimmt;

Auch er beendet mit einem Polypen die kurz gebliebene seitliche Achse

Und wie zuvor schon, erfolgt, gegenüber oft, das nämliche Spiel.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Gastralsepten: Mesenterien

[3] Polymorphie: Vielgestaltigkeit

[4] Tierstock, Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind.

[5] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[6] Hydrocaulus, Scapus (Polypen): schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[7] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[8] Hydrozoenstock: Tierstock, Polypenstock

[9] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[10] Monopodiale Verzweigung: Eine Verzweigung, bei der die Seitenachsen immer kürzer als die Hauptachse und dieser immer untergeordnet sind

[11] Sympodiale Verzweigung: Eine Verzweigung, deren Hauptachse das Wachstum durch Bildung eines Organs (Polyp, Blüte, Ranke, etc.) einstellt und knapp darunter ein Seitenzweig die Führung übernimmt, also über das gebildete Organ hinauswächst, selbst aber das gleiche Schicksal erfährt und, wie es treffend heißt, übergipfelt wird, was sich mehrfach wiederholen kann.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydrozoa, Hydrentiere:

4 Hydromedusen

.

Mit wenigen Ausnahmen erreichen Hydromedusen[1] nur wenige Centimeter Schirmdurchmesser;

Zellfrei die Mesogloea[2] durch die Bank;

Radiärkanälen oder am Manubrium[6].

.

Rand zum Verengen der Subumbrella[9] Raum,

Für Jetstrom wird die Öffnung verengt, sich vorwärtszutreiben,

Beute zu haschen oder wendig davonzuschwimmen, droht Gefahr.

– Das Velum differiert freilich von der Cubozoa Velarium[10],

Wird deswegen als Velum angesehen,

Bilden doch zwei Epidermisschichten nur, mit Mesogloea dazwischen, dieses Konstrukt. –

.

Zwei Nervenringe liegen in des Velums Ansatzstelle.

Der größere formt in der Exumbrella[11] einen Ring,

Der kleinere hingegen umläuft die Subumbrella;

Ganglien[12] kommen in wenigen Fällen wohl noch hinzu.

.

Sinnesorgane liegen am Rand ihrer Glocke;

.

Tentakel[15] erbeuten wie üblich die Nahrung,

Manubrium und Glockenrand biegen aufeinander sich zu,

Tentakeln Möglichkeit zu geben, Nahrung abzustreifen,

Die ohne Hilfe von Gastralfilamenten[16] wird verdaut.

.

Am Zentralmagen beginnen vier Radialkanäle,

Sekundär zum Teil auch mehr,

Münden in einen Ringkanal am Rand der Umbrella[17],

Bei wenigen Arten erhalten Radialkanäle Taschengestalt.

.

Fußnoten

[1] Hydromedusen: Medusen nach der Klasse Hydrozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[2] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[3] Epidermis (allgemein): Außenschicht eines Tieres

[4] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm

[5] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[6] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[7] Cubomedusen: Medusen nach der Klasse Cubozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[8] Velum: Bildung der Subumbrella; besteht lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea

[9] Subumbrella (Medusozoa): Konkave Unterseite einer Qualle

[10] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht

[11] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle

[12] Ganglion: Ansammlung von Nervenzellkörpern (Perikarya), aus der eine Verdickung des Nervenstrangs resultiert

[13] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[14] Calciummagnesiumphosphat: [Ca3Mg3(PO4)4]

[15] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[16] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend

[17] Umbrella: Schirm

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydrozoa, Hydrentiere:

5 Der Hydromedusen Reduktion

.

Der Hydrozoa ursprünglicher Lebenszyklus bestand aus Polypen[1], der festsitzend lebte

Als vereinfachte, abgewandelte Meduse

Wirken dort, entsprechend der Hauptaufgabe,

Als asexuell[6] vermehrte Generation.

.

Als Eumedusoid[7] ist eine erste Rückbildungsstufe erkennbar,

Das einer echten Meduse noch in mancherlei Hinsicht entspricht:

Erhalten bleibt der Meduse Höhlung und ihr Manubrium,

Das jedoch ohne Mund-After-Öffnung[13] ist,

Denn Ekto- und Entoderm[14] treffen sich und verschließen Ein-und-Ausgang;

Tentakel[15] bleiben erhalten mitsamt dem Kanal,

Eingeschlossen aber in des Eumedusoids Exumbrella[16];

Gonaden[17], zwischen Ekto- und Entoderm des Manubriums gelegen,

Genießen, von ihrer Außenhülle und Velum umhüllt,

Willkommenen Schutz des Eumedusoids,

Das, Schwimmen ist ohnehin nicht möglich,

Mit hohlem Stiel, dem Hydrocauloid[18] ständig verbunden bleibt.

.

Ein Crypomedusoid[19], so die Bezeichnung,

Baut das Manubrium, wie das Eumedusoid es noch zeigte, zurück,

Staucht es, verbeitert die Basis erheblich,

Zieht in den hohlen Stiel es mit ein;

Der Meduse Subumbrellarraum bleibt als Glockenhöhle erhalten

– Gleicht tatsächlich eher der Glocke als einer Meduse Gestalt –

Tentakel lassen sich nur mehr als Entodermstreifen erkennen,

Wurden einbezogen in der Glocke dreischichtige Wand,

Aus zweimal Ektoderm und einmal Entoderm bestehend

– Im Grunde genommen ist es nur das Entoderm des Schirms; –

Zwar ist das Velum noch zu erkennen,

Doch bleibt es klein, ein Glockenraumfinger deutet es an.

.

Das Heteromedusoid[20] erfuhr weiteren Umbau:

Flachpokalförmig endet sein entodermales Manubrium[21],

Trägt die Oocyte[22] nur auf der Mulde,

Alles umgeben von Ektoderm,

Eine ektodermale hohle Haube bedeckt dazu noch die Oocyte;

Der Glockenraum zieht sich tief über der Oocyte Pokal,

Vom ektodermalen Rest der Exumbrella

Gegen die Wasserumwelt begrenzt.

.

Das Styloid[23], sonst am stärksten verändert,

Umfasst wieder vier Oocyten, wie Eumedusoid und Cryptomedusoid,

Aber ihr entodermaler Magenstiel zieht bis in den Gipfel,

Trägt vier Eizellen seitlich daran,

Die, wie auch des Styloids Spitze

Und dessen Stiel, der ektodermale Rest der Exumbrella umgibt.

.

All diese umgewandelten für sexuelle Fortpflanzung gedachten Medusoiden erhalten

Gonophore[24] als Bezeichnung nach wissenschaftlicher Nomenklatur;

Darunter fallen zudem freie Medusen, bilden auch sie doch Gameten[25];

.

Zwar wird hier alles nur für weibliche Medusoide geschildert,

Doch auch für männliche gilt die schrittweise Reduktion.

.

Bei vielen Hydrozoa ging die Medusengeneration völlig verloren,

Dann reifen Gameten an den Polypen heran.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[3] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[4] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[5] Hydrocaulus, Scapus: schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[6] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[7] Eumedusoid: Am Hydropolypen (Gonozoid) festsitzendes, als ein erstes reduktiv leicht abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[9] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[10] Velum: Bildung der Subumbrella; besteht lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea

[11] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle

[12] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[13] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[14] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[15] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[16] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle

[17] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[18] Hydrocauloid

[19] Cryptomedusoid: Am Hydropolypen (Gonozoid) festsitzendes, als ein zweites reduktiv stärker abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[20] Heteromedusoid: Am Hydropolypen (Gonozoid) festsitzendes, als ein drittes reduktiv schon recht stark abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[21] Nun auch Magenstiel nennbar: Röhrenförmige Fortsetzung des Magens, die die Mund-After-Öffnung trug

[22] Oocyte: Eizelle

[23] Styloid: Am Hydropolypen (Gonozoid) festsitzendes, als ein viertes reduktiv signifikant abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[24] Gonophor: Träger von Geschlechtszellen

[25] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[26] Sporensäcke: Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten

[27] Styloid (Hydrozoa, Cnidaria): Am Hydropolypen festsitzendes, als ein viertes reduktiv signifikant abgewandeltes medusenähnliches Stadium

Eingestellt am 23. November 2024

.

Sessile weibliche Gonophoren der Hydrozoa, Längsschnitte (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Oben links: Eumedusoid: Schirm noch erhalten; Radiärkanäle und Hauptkanal als Verbindung zum Gastralraum des Hydropolypen, des Gonozoids (blau), Glockenhöhle (nicht eingefärbt), Stützlamelle (grau) zwischen Ektoderm (moosgrün) und Entoderm (orange), Manubrium mit Oocyten (gelb) zwischen Ektoderm und Stützlamelle; Velum als apikal eingesunkenes, flaches Verbindungsstück aus zwei Ektodermschichten, getrennt durch Stützlamelle; Nahrungsaufnahme nicht möglich, Manubrium ohne Mund-After-Öffnung. – Erstes reduktiv leicht abgewandeltes medusenähnliches Stadium.

Oben links: Cryptomedusoid: Radiärkanäle fehlen; Schirmentoderm nur als einschichtige (orange) Lage erhalten; Glockenhöhle (nicht eingefärbt), Hauptkanal als Verbindung zum Gastralraum des Hydropolypen, des Gonozoids (blau), Manubrium mit Oocyten (gelb) zwischen Ektoderm und Stützlamelle; Velum als Brücke aus zwei Ektodermschichten, getrennt durch Stützlamelle; Ektoderm (moosgrün), Stützlamelle (grau). – Zweites reduktiv stärker abgewandeltes medusenähnliches Stadium.

Unten links: Heteromedusoid: Schirmentoderm fehlt vollständig, Exumbrella nur als Ektoderm (moosgrün) erhalten; Glockenhöhle (nicht eingefärbt) wird durch einen kleinen, sekundär entstandenen Raum ergänzt; Hauptkanal als Verbindung zum Gastralraum des Hydropolypen, des Gonozoids (blau), trägt die einzelne Eizelle (gelb); Stützlamelle (grau) zwischen Ektoderm und Entoderm. – Drittes reduktiv schon recht stark abgewandeltes medusenähnliches Stadium.

Unten rechts: Styloid: Keine Medusenstrukturen mehr vorhanden; sackförmiges Ende des Hauptkanals als Verbindung zum Gastralraum des Hydropolypen, des Gonozoids (blau); Oocyten (gelb) zwischen Ektoderm (moosgrün) und Stützlamelle (grau); Entoderm (orange). – Viertes reduktiv signifikant abgewandeltes medusenähnliches Stadium.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 147, Abb. 228

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hydrozoa, Hydrentiere:

6 Gametenbildung und Ontogenese

.

Liegen anfangs an Stellen somit, an denen bei andern Cnidariern[6] ebenfalls Platz sie finden,

Treten dann im Zuge der Reifung an ihren endgültigen Ort;

Ein Vorgang, so der Wissenschaftler Vermutung,

Der als Autapomorphie[7] die Klasse der Hydrozoa charakterisiert.

.

Hohe Variabilität zeigt der befruchteten Eizellen Furchung:

Typische Coeloblastulen[10] konnten Wissenschaftler entdecken,

Wie auch Sterroblastulen[11], die mit Zellen gefüllt.

.

.

Aboral[26] ist der Planulalarve Bewimperung etwas stärker,

Erreicht aber nicht die Form eines Schopfs.

Brutpflege wurde bei manchen Arten gefunden;

Larvenentwicklung erfolgt dann in speziellen Taschen oder angeheftet der Magenwand.

.

Fußnoten

[1] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[2] Epidermis (allgemein): Außenschicht

[3] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[4] Oogonien: Eizellbehälter

[5] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes

[6] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[7] Autapomorph: Ist ein abgeleitetes (apomorphes) Merkmal, das eine monophyletische Gruppe gegenüber verwandten Taxa auszeichnet; abgeleitet bedeutet dabei, dass das Merkmal gegenüber den evolutiven Vorläufern neu ist.

[8] Radiäre Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich radiär

[9] Partiell-superfizielle Furchung: Aus dem Zellkern der Zygote entstehen durch viele synchrone und schnell aufeinanderfolgende Kernteilungen ohne nachfolgende Zellteilungen viele weitere Zellkerne. Anschließend wandern die meisten Kerne in die Peripherie, und dann stülpt sich zwischen benachbarten Kernen die Plasmamembran ein (superfiziell, also oberflächlich), so dass jeder Kern eine zum innen liegenden Dotter hin offene Verbindung behält.

[10] Blastula: Zunächst einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[11] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht

[12] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[13] Unipolare Immigration: Nur an einer Stelle wandern Zellen der Blastula in ihren Hohlraum

[14] Multipolare Ingression: Einwanderung von Zellen in die Höhlung der Blastula von mehreren Stellen ausgehend

[15] Delamination: Entodermbildung erfolgt durch Ablösung der inneren Lage einer zweischichtig gewordenen Blastula

[16] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[17] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[18] Wimpern (Zellen): Eukarya-Flagellen, -Geißeln, Cilien

[19] Pelagisch: schwimmend, schwebend

[20] Blastoporus: Öffnung der Blastula, die im Zuge der Gastrulation entsteht; eigentlich Öffnung der Gastrula

[21] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[22] Dotter: Ansammlung von Reservestoffen in Eizellen in Form von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, besonders Glycogen

[23] Lecithotroph: Sich von Dotter ernährend

[24] Metamorphose: Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbständige Larvenstadien

[25] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[26] Aboral: gegenüber dem Mund

Eingestellt am 23. November 2024

.

Leptolina, Feingliedrige Hydrentiere:

1 Steckbrief

.

Etwa dreitausendvierhundert Arten umfasst diese Sippe[1],

In unterschiedlichster Reduktion.

.

Fußnoten

[1] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[3] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[4] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[5] Gonophor: Träger von Geschlechtszellen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Leptothecata, Dünnhüllen-Hydrentiere:

1 Was sie zusammenhält

.

Von fester, chitinöser kelchartiger Hülle

Umhüllt von flaschenförmigem, geräumigem Periderm[6]

Sitzen in Gruppen junge Medusen oder Sporensäcke[7]

Je nach Leptothecata Art.

Entsteh‘n Medusen, tragen an Radialkanälen sie die Gonaden[8],

Besitzen oft Statocysten[9]; überraschend flach der Medusen Bild.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Hydrothek: Periderm eines Hydranten

[3] Gonozoide: Träger von Gonophoren

[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[5] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[6] Gonothek: Periderm eines reproduzierenden, reduzierten Polypen (eines Gonozoiden)

[7] Sporensäcke: Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten

[8] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[9] Statocysten, Gleichgewichtsorgane: in ihnen liegt der Statolith

Eingestellt am 23. November 2024

.

Leptothecata, Dünnhüllen-Hydrentiere:

2 Obelia geniculata als Beispiel

.

Eine Planulalarve[1], im freien Wasser aus total sich furchendem, befruchtetem Ei entstanden,

Dreht sich um die eigene Achse, schwimmt, bis sie am Substrat sich fixiert, in Spiralen dabei.

Zooplankton[8] zu filtern, weit aus der Hülle streckt.

Basisnah bleibt er mit seiner Hülle rundum verbunden,

Während losgelöst, der Hydrocaulus[9] sich streckt.

Warum er unter der Hydrotheca Ringe als Einschnürungen bildet,

Bleibt sein Geheimnis, im Dunkel der Sinn.

.

Allein will der Polyp aber nicht bleiben.

Treibt unter den Ringen einen seitlichen Zweig,

Drückt den ersten Polypen etwas zur Seite, richtet selbst sich nach oben,

.

Einer der potenziellen Hydranten bleibt aber geschlossen, ohne Tentakel,

Medusenknospen entstehen seitlich, von oben beginnend, fortschreitend nach unten,

Bis die erste, die oberste, vom Stiel sich mit ihrem Schirmmittelpunkt löst,

Ohne Velum[15] schwimmend, den größengerechten apikalen Porus der Gonothek erreichend,

Die Geburtsstätte für immer verlässt.

Klein ist sie, einen Millimeter nur in der Quere.

Kein Wunder, ist der Polypenstock[16] auch nur wenige Centimeter hoch,

Jeder Hydrant, einen Millimeter nur winzig, so auch das Blastostyl, der Ort asexueller[17] Vermehrung;

Mit dichtem Kranz Tentakel beginnt sie das Abenteuer im Meer.

.

Tritt in Massen oft auf, behindert aquatisch wachsende Pflanzen erheblich zum Teil;

Bedeckt sie photosynthetisch[20] aktive Flächen,

Ist der Schaden mancherorts groß.

.

Medusen übernehmen, weil noch als freigeword’ne vorhanden,

Geschlechtliche Fortpflanzung, wie üblich für eine metagenetische[21] Art;

Vier Gonaden[22] sind bei Männchen und Weibchen an

Radialkanälen positioniert.

.

Zeigen Biolumineszenz[23], womöglich um sich zu schützen;

Verabschieden vom Leben sich, nachdem diese Aufgabe sie erfüllt.

.

Fußnoten

[1] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[2] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[3] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[4] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[5] Hydrothek: Periderm eines Hydranten

[6] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[8] Zooplankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, tierischer Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[9] Hydrocaulus, Scapus: schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[10] Monochasium: Sympodium bei dem je nur ein Seitenzweig, anstelle der Hauptachse die Führung, das Weiterwachsen übernimmt

[11] Sympodiale Verzweigung, Sympodium: Eine Verzweigung, deren Hauptachse das Wachstum durch Bildung eines Organs (Polyp, Blüte, Ranke, etc.) einstellt und knapp darunter ein Seitenzweig die Führung übernimmt, also über das gebildete Organ hinauswächst, selbst aber das gleiche Schicksal erfährt und, wie es treffend heißt, übergipfelt wird, was sich mehrfach wiederholen kann.

[12] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[13] Blastostyl: Polypen ohne Mund-After-Öffnung, und ohne Tentakel, deren Aufgabe es ist, Medusen zu bilden

[14] Gonothek: Periderm eines reproduzierenden, reduzierten Polypen

[15] Velum: Bildung der Subumbrella; besteht lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea

[16] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[17] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[18] Kosmopolitische Verbreitung: Organismen, die in geeigneten Habitaten über die ganze Erde (auf allen von ihnen bewohnbaren Kontinenten, bzw. in allen Meeren, oder zumindest in größten Teilen) verbreitet sind.

[19] Gekniete Obelia: Obelia geniculata (Leptothecata – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)

[20] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[21] Metagenenese, Metagenetischer Generationswechsel: Ein homophasischer Generationswechsel (zwei verschiedene Generationen bei gleichem, bei diploidem, Chromosomenbestand); typisch z.B. für Medusozoa.

[22] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[23] Biolumineszenz: Emission kalten, sichtbaren Lichts eines Lebewesens

[24] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[25] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[26] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[27] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Gekniete Obelia, Obelia geniculata

Polypenstock mit drei Hydranten und zwei Blastostylen

Autor: Ernst Haeckel

Lizenz: Gemeinfei; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Aglaphenoia sp.

Autor: Elapied

Lizenz: GNU Free Documentation License, Version 1.2; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Limnomedusae, Süßwassermedusen:

1 Noch traditionell

.

Sie leben noch metagenetisch[1], also mit beiden Generationen.

Finden unterschiedlichste Arten ein zusagendes Habitat[7].

.

Fußnoten

[1] Metagenenese, Metagenetischer Generationswechsel: Ein homophasischer Generationswechsel (d.h. zwei verschiedene Generationen bei gleichem, bei diploidem, Chromosomenbestand); typisch z.B. für Medusozoa.

[2] Radiärkanäle, Radialkanäle: Quallen besitzen, vom zentralen Magen ausgehend, radial, nach außen verlaufende Kanäle, die peripher meist über einen Ringkanal miteinander verbunden sind.

[3] Ringkanal: Quallen besitzen meistens einen peripheren Ringkanal, der vom zentralen Magen ausgehende Kanäle mit sich verbindet

[4] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[5] Brackwasser: In Mündungsgebieten und in Strandseen sich bildendes Gemisch aus Salz- und Süßwasser

[6] Schelf, Kontinentalschelf, Festlandsockel: Küstennahe, flache Meeresbereiche bis zu 200 m Tiefe.

[7] Habitat, Lebensräume, (ökologische) Nischen: Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

Eingestellt am 23. November 2024

.

Limnomedusae, Süßwassermedusen:

2 Craspedacusta sowerbii

.

In Chinas Jangtsekiang-Regionen liegt der Schwerpunkt der Gattung;

Polypen[5] gerne bewegtes Wasser, Medusen lieben eher es still.

.

Planulalarven[6] wandeln, nachdem sie fest sich setzten,

In millimetergroße, tentakellose, kriechende, bisweilen plump verzweigte Polypen sich um;

Tentakel[7] haben sie beinahe verloren,

Denn Knubbeln nur blieben am Rande des Mundfelds[8] zurück,

Machen so ihr Verhalten verständlich, dort nur zu siedeln, wo kein Mangel an Beute besteht;

In eutrophierten Gewässern nämlich

.

Durch seitliche Sprossung vermehren sich die Polypen,

Bevorzugt dann, erwärmt sich das Wasser begrenzt nur;

Wird es zu kalt, oder zu trocken, umgeben sich Knospen mit widerstandsfähiger Hülle[13],

Woraus, wenn wieder günstig das Umfeld, je ein Polyp entsteht;

Erst wenn um sechsundzwanzig Grad die Temperaturen einige Wochen liegen,

Knospen Polypen freie Medusen[14] ab.

.

Messen Kaum einen Millimeter, geh’n sie ab vom Erzeuger,

Beinahe halbkugelig zeigt sich der Schirm,

Etwas weniger hoch nur als ihre Weite;

Mesogloea[15] ist vergleichsweise dick.

.

Acht Tentakel hängen anfangs am Rand der Meduse;

Vermehren sich zunehmend bis sie, Zwei-Euro-Stück groß,

Mit sechhundertundvierzehn Tentakeln

Endgröße erreicht.

.

Vier kreuzförmig angeordnete Radialkanäle[16],

Beginnend am quadratischen Magenraum[17],

Der sich zu vier Taschen geformt, wovon die Kanäle den Ausgang nehmen,

Sich randlich vereinen mit der Qualle Ringkanal[18];

Vierzipflig öffnet sich das krause Manubrium[19],

Etwas wellig der Rand des Schirms, mit Statocyste[20] in jeder Bucht. –

.

Wo zusagendes Umfeld sie finden,

Erscheint mitunter das Wasser milchig-trüb;

Sind aber bald fast wieder restlos verschwunden;

Von Fischen[21] verzehrt, oder tot versammelt am Grund?

.

Hefteten Quallen[24] sich an die Füße, oder gingen Podocysten auf Wanderschaft mit?

.

Fußnoten

[1] Craspedacusta sowerbii (Limnomedusae – Trachylina – Hydrozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)

[2] Neozoon: Unter Neozoon werden Tiere verstanden, bewusst oder unbewusst, oder durch des Menschen Einfluss in Gebiete eingeführt wurden, in denen sie natürlicherweise zuvor nicht vorkamen.

[3] Mesotrophes Gewässer: Mesotroph werden Gewässer der Trophiestufe II genannt, die sich in einem Übergangsstadium von der Oligotrophie zur Eutrophie befinden. Der Nährstoffgehalt ist höher und Licht kann noch in tiefere Wasserschichten eindringen. Mit zunehmender Dichte des Phytoplanktons ändert sich die Eindringtiefe des Lichtes. Die Sichttiefe beträgt noch mehr als zwei Meter.

[4] Eutrophes Gewässer: Eutroph sind Gewässer der Trophiestufe III mit hohem Phosphatgehalt und daher hoher Produktion von Biomasse. Das Plankton ist sehr arten- und individuenreich. Das Wasser ist trüb und meist durch unterschiedliche Algen grünlich bis gelbbraun gefärbt. Die Sichttiefe liegt in der Regel unter zwei Metern.

[5] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[6] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[8] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[9] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen

[10] Spirocysten, Klebkapseln: Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion als gerades Stück aus der Cnide ragt, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist

[11] Daphnien: Daphnia (Cladocera – Branchiopoda – Thoracopoda – Crustacea – Tetraconata –…)

[12] Copepoden: Ruderfußkrebse (Copepoda – Maxillopoda – Crustacea – Tetraconata – Mandibulata –…)

[13] Podocyste: Mit undifferenzierten Zellen gefüllte, mit chitinöser Hülle versehenes Überdauerungsstadium, aus der ein planulaähnliches Stadium schlüpfen kann

[14] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[15] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht innen und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[16] Radiärkanäle, Radialkanäle: Quallen besitzen, vom zentralen Magen ausgehend, radial, nach außen verlaufende Kanäle, die peripher meist über einen Ringkanal miteinander verbunden sind.

[17] Magenraum: Einheitlicher oder gegliederter Verdauungsraum von Nesseltieren

[18] Ringkanal: Quallen besitzen meistens einen peripheren Ringkanal, der vom zentralen Magen ausgehende Kanäle mit sich verbindet

[19] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[20] Statocysten, Gleichgewichtsorgane: in ihnen liegt der Statolith

[21] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[22] Wasservögel: Eine verwandtschaftsübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Vögel

[23] Habitat, Lebensräume, (ökologische) Nischen: Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

[24] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

Eingestellt am 23. November 2024

.

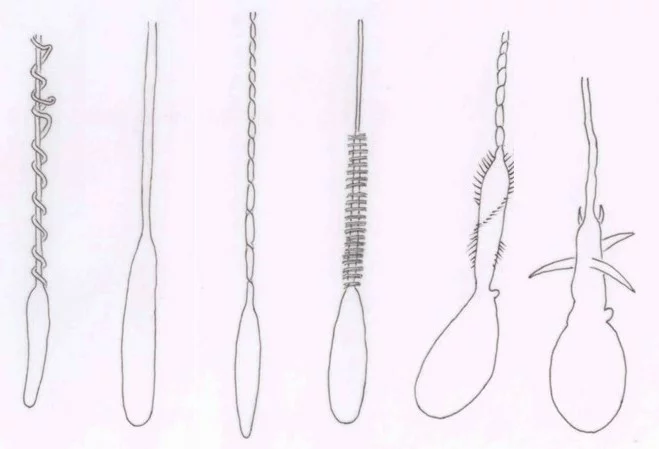

Cniden-Typen: Auswahl (Reinhard Agerer, Tusche)

Von links nach rechts:

Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle

Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle

Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Craspedacusta sowerbii, Süßwasserqualle

Autor: CrazyBiker 84

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Narcomedusae, Lähmmedusen:

1 Auffallend

.

Der leicht abgeflachte Schirm umfasst eine linsenförmige Mesogloea[1],

Seitenwände geraten dadurch auffallend dünn,

Radialkanäle[2] fehlen meist, sind stark reduziert oder taschenförmig erweitert;

Setzen Tentakel[3] fast schirmmittig an,

Basal zum Rad mit dickem Ektodermstreifen[4] verbunden,

So wirkt der Schirmrand weitgehend gelappt;

Dort oft mit radiären nesselzelltragenden Streifen;

.

Fußnoten

[1] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht innen und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[2] Radialkanäle, Radiärkanäle: Quallen besitzen, vom zentralen Magen ausgehend, radial, nach außen verlaufende Kanäle, die peripher meist über einen Ringkanal miteinander verbunden sind.

[3] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[4] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[5] Lochblende: Kleine, lochförmige Öffnung

[6] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

Eingestellt am 23. November 2024

.

Narcomedusae, Lähmmedusen:

1 Das ist ja die Höhe! (AP)

.

Cunina octonaria[1] heißt die Übeltäterin!

Entwickeln polypenähnliche, tentakellose Gebilde,

Leben in fremden Mägen parasitär[4];

Erzeugen adoral[5] Medusen, die, das Freie nun suchend,

Andere Quallen parasitieren; dazu den schlauchförmig verlängerten Magen[8] in den des Opfers stecken – und,

Was werden sie tun? – Einsaugen, was zellgerecht dort schon zerlegt.

.

Scheinen wohlausgestattet für ihr hinterlistiges Vorhaben:

Acht Tentakel[9] genügen zum Halt,

Eine gleiche Zahl Magentaschen[10] reicht, endzuverdauen, was sie dem Opfer genommen;

Zwei bis fünf Randsinnesorgane[11] zwischen je zwei Tentakeln statten sie aus,

Münder anderer Quallen zu finden,

Dort (er)spüren sie Nesselzellangeln der offensichtlich Gefoppten nicht.

.

Fußnoten

[1] Cunina octonaria: Parasitische Meduse (Narcomedusae – Trachylina – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa –…)

[2] Hydromedusen: Medusen nach der Klasse Hydrozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können:

[3] Magenraum: Einheitlicher oder gegliederter Verdauungsraum von Nesseltieren

[4] Parasitisch: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[5] Adoral: am Mund

[6] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[7] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[8] Magenstiel: Außen, unterhalb des Manubriums gelegene, röhrenförmige Fortsetzung des Magens

[9] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[10] Magentaschen: Taschenförmige Abgrenzungen in Polypen und Quallen, von in den Verdauungsraum vorspringenden Mesenterien gebildet

[11] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden, gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cunonia octonaria, Parasitische Meduse

Sich bildende Meduse

Autor: unbekannt

Lizenz: Gemeinfei

Eingestellt am 23. November 2024

.

Physonectae, Blasenschwimmer:

1 Minimaler Halt

.

Ein kleiner Pneumatophor[1] nur hängt die Versammlung an den Meeresspiegel,

Mehr als ein Dutzend Nectophoren[2] folgt darauf,

Halten den Siphonophor[3] als Schwimmglocken in Schwebe,

.

Reichen weit in den Wasserkörper hinein,

Tragen Gonozoide je mit eignen Tentakeln,

Fischen schwebend nach kleinerer Beute, werden mehrere Meter oft lang,

Doch, weil überwiegend zart die Tentakel, wie auch Tentillen,

Brechen oft, wenn stärker gestoßen, nicht wenige Stücke ab.

.

Gono- und Gastrozoide[9] der ein oder anderen Sippe

Kontrahieren sich im Zusammenspiel mit Dactylozoiden synchron,

Bewegen sich so im Meer, Rückstoßserien produzierend,

Ertragreichere Fanggründe zu finden, allmählich fort.

.

Fußnoten

[1] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen

[2] Nectophoren: Schwimmglocken: Glockenartig umgewandelte, mit der Exumbrella am Zentralpolypen ansitzende, im Subumbrellarraum undifferenzierte, kontraktionsfähige Medusoide, die einen Polypenstock vorantreiben können

[3] Siphonophor (Staatsquallen, Cnidaria): Zentraler Polyp, Stammpolyp, der Staatsquellen, an dem modifizierte Polypen und Medusoiden hängen

[4] Phyllozoide: Blattförmig umgebildete, nesselzellenversehene Polypen mit erkennbarem Hohlraum, am Zentralpolypen eines Polypenstocks sitzend, als Schutzorgan für darunterstehende Polypen und Gonophoren

[5] Gonozoide: Träger von Gonophoren

[6] Dactylozoide, Wehrpolypen: Polypen mit meist einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken

[7] Tentillen: Seitenzweige von Tentakeln

[8] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[9] Fresspolypen, Nährpolypen, Gastrozoide: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Physophora hydrostatica

Mitte: Polypenstock. – Oben links: Pneumatophor und Schwimmglocken von oben. – Oben rechts: Einzelne Schwimmglocke von oben. – Unten links: Siphonophor ohne Polypen von unten. – Unten rechts: Siphonophor ohne Polypen von oben.

Autor: Ernst Haeckel

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Scyphozoa, Kronen- und Scheibenquallen

1 Ihr Wesen

.

Besonders über Bildung, der Epyhren[3] Entwicklungsgang,

Ist viel Spezielles noch über Kronen- und Scheibenquallen zu schreiben,

Was als Besonderheit sie ziert. –

.

Ihre Schirme gelten als die stattlichsten unter den Quallen[4],

Keine Seltenheit sind zwanzig bis dreißig Centimeter, gelegentlich mehr,

Gehören zu den bekanntesten Quallen.

Nur wenige Millimeter werden Polypen[5], bleiben unscheinbar.

.

Keine konstante Zahl von Tentakeln[6], vier bis zwanzig,

Besitzen Polypen an der Mundscheibe[7] Rand,

Ausgefüllt mit Gastrodermiszellen[8],

Denen jede epitheliale[9] Anordnung fehlt.

.

Eine Vierzahl scheint sonst aber sehr geläufig:

Einige gestalten ihn ausschließlich rund.

.

Tief in der Polypen Mesenterien ein,

Bildet so Septaltrichter[14] mit Muskeln am Ende,

Die an der Fußscheibe[15] finden Halt.

.

Einzeln leben meist die Polypen auf Holzpfählen und Muscheln[16],

Bevorzugt auf steinigem Untergrund.

Auch Stolonenbildung[17] eignet ihnen gelegentlich,

Bleibt auf Coronatae aber beschränkt. –

.

Sind sie nur als Lappen oder Spangen gebildet, meist jedoch reduziert;

Dafür bildet der Magenraum[20] sekundär Radialkanäle,

Entstanden durch gezieltes Verwachsen des Bodens mit dem Plafond[21];

Können sich vielfach verzweigen,

Gelegentlich verbindet ein Ringkanal sie peripher.

.

Den Mund begrenzen recht dünne Lippen

Oder zieh’n sich fahnenartig lang aus,

Können über längere Strecken miteinander verwachsen,

Bilden oft vielerlei Anhänge daran.

.

Des Schirms Inneres prägt mächtige Ringmuskulatur,

Wobei nur bei Coronatae Nervenringe entstehen,

Bei anderen Sippen[24] liegen Nervenkomplexe in Rhopaliennähe vor.

.

Der Meduse Randlappenschlagen

Bringt die Qualle gemächlich voran;

Richtungsänderungen entsteh’n durch ungleichartiges Regen der Lappen

Und durch der Glocke asymmetrische Kontraktion.

.

Randsinnesorgane[25] steh’n zwischen den Lappen kolbenartig nach außen;

Organisch sind sie miteinander verbunden,

Zeigen dazwischen keine Zäsur;

Deren distale Gastrodermiszellen besitzen Kristalleinlagerungen aus

Sinneszellen darunter nehmen, pendeln Medusen,

Ablenkung aus der Senkrechten wahr. –

.

Getrenntgeschlechtlichkeit[31] ist bei Scyphozoa die Regel;

Keimzellen entstehen entodermal, wandern in die Mesogloea meist aber ein;

Spermatozoen[32] werden generell über den Magenraum ins Wasser gegeben;

Eizellen können im Gastralraum befruchtet werden, dort,

Die Furchung erfolgt einheitlich total-radiär[35],

Wonach sich eine typische Blastula[36] bildet,

.

Meist verschlossen wird wieder der Blastoporus[39];

Der sich durch laterale oder stoloniale Knospung, gelegentlich durch Podocystenbildung[44] vermehrt. –

.

Medusenentstehung wurde schon weiter vorne beschrieben[45],

.

Fußnoten

[1] Cnidaria, 4 Medusenbildung auf die Spitze getrieben

[2] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[3] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen

[4] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[5] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[7] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[8] Gastrodermiszellen: Zellen des Verdauungstraktes

[9] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[10] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind

[11] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[12] Coronatae: Kronen- und Kranzquallen (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[13] Epidermis: Außenschicht eines Tieres

[14] Septaltrichter: Vom Mundfeld der Polypen ausgehende in Mesenterien eingesenkte Trichter

[15] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[16] Muscheln: Bivalva (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[17] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[18] Scyphomedusen: Medusen nach der Klasse Scyphyoza benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[19] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend

[20] Magenraum: Einheitlicher oder gegliederter Verdauungsraum von Nesseltieren

[21] Plafond: Zimmerdecke

[22] Subumbrella (Medusozoa): Konkave Unterseite einer Qualle

[23] Glockenrand (Medusozoa): Schirmrandkante einer Qualle

[24] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich ein Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[25] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[26] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gestülpte Zellschicht der Blastula

[27] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[28] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[29] Calciumsulfathemihydrat: CaSO4 . ½ H2O; Calciumsulfat mit durchschnittlich einem Molekül Kristallwasser pro zwei Molekülen Calciumsulfat

[30] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[31] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt

[32] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Gameten, reife, haploide Keimzellen, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[33] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[34] Mundarme (Quallen): Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand, am Ende des Mundrohrs (Magenstiel oder Manubrium) entspringende Auswüchse

[35] Total-radiäre Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, gleichzellig und mit radiär liegenden Wänden (und damit der Zellen); es bleiben keine Partien ungeteilt

[36] Blastula: Zunächst einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[37] Gastrulation: Vorgang der Gastrulabildung, dabei stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[38] Immigration (Gastrulation): Zellen wandern in den Hohlraum der Blastula

[39] Blastoporus: Öffnung der Blastula, die im Zuge der Gastrulation entsteht; eigentlich Öffnung der Gastrula

[40] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[41] Metamorphose (Animalia): Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbständige Larvenstadien

[42] Pelagisch: schwimmend, schwebend

[43] Scyphopolypen: Polypen nach der Klasse Scyphozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[44] Podocyste: Mit undifferenzierten Zellen gefüllte, mit chitinöser Hülle versehenes Überdauerungsstadium, aus der ein planulaähnliches Stadium schlüpfen kann

[45] Cnidaria, 4 Medusenbildung auf die Spitze getrieben

[46] Serial: in Serie, nacheinander

[47] Strobilation (Medusenbildung): „Zapfenbildung“ im Zuge der Medusenentstehung bei Scyphozoa; seriale Anordnung der Ephyren erinnert an einen Zapfen (Strobus)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Querschnittschema des Polypen von Scyphozoa (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Durch den Zentralmagen mit Querschnitt der Septaltrichter in den vier Mesenterien. Wegen der Position des Querschnitts ist die am Ende des Trichters ansetzende Muskulatur nicht gezeigt.

Epidermis (grün), Mesogloea (grau), Gastrodermis (orange), Gastralraum (blau).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 121, Abb. 188

Eingestellt am 23. November 2024

.

Siphonophoreae, Staatsquallen:

1 Appetizer

.

Vielfältig fordern Umwelt, auch Mitbewohner des Meeres

Siphonophore Polypenverbände[1] heraus.

Doch passende Antwort gibt die Evolution

Mit Differenzierung, Arbeitsteilung und Reorganisation.

.

Unübersehbar facettenreiche Funktionen vereinen in sich Polypen[2]:

Beute erlangen, zum Lähmen fixieren,

Nesselsubstanzen[3] rasch injizieren,

Gezielt den Fang zum Mund[4] transportieren,

Im Bauchraum[5] verteilen, zerlegen, resorbieren.

Feinde abhalten, vielleicht gar verjagen,

Zum Schutz vor schädlicher Strahlung beitragen,

Am Meeresspiegel fest sich verankern,

Bei Wind nicht zu sehr im Wellengang schwanken,

Sich zu klonen[6], entscheidend zu mehren,

Medusen[7] Freiheit nicht mehr gewähren,

Wird wirklich zukunftbringende Vorsorge getroffen? –

.

Eine luftgefüllte Blase ziert manch einen Fuß,

Wie auch Levellas[10] schon;

Hängt tief ihn, stolonengleich[11] schmal, mundvoraus

In lichtdurchhellte Algenreviere[12] hinein.

.

Knapp unterm tentakelumhüllten[13] Mund

Erhöhen kranzartig gereihte Nährpolypen[14]

Fangzahl und -quote des Tieres Jagdkollektivs,

Ernähren überreich so das bojenbestückte Gefährt.

.

Männliche, weibliche Gonozoide[15],

Gefräßigen Nährpolypen engstens benachbart,

Als Erste profitierend vom Raubgut der Meute,

.

Schlankellipsoide Polypen, nur der Verdauung verschrieben,

Öffnen in vielen Arten apikal eine Pore,

Unverdauliche Reste nach außen zu schicken.

Überragen mit langen Tentakeln, meist weithin nach außen gestreckt,

Unter ihnen stehende Medusoide[18].

.

Verankerte Schwimm-Medusoide unter dem Pneumatophor[19]

Treiben, synchron sich verengend,

Den Polypenstock kräftig voran.

Noch eines ergänzt er im Laufe der Jahrmillionen:

Die vierstöckige Einheit wiederholt repetierend,

Taucht er tiefer hinab in die See.

.

Fußnoten

[1] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[3] Nesselgifte: Meist Proteine, insbesondere Enzyme wie Phospholipasen, Cytolysine und ionenkanalhemmende Neurotoxine; diese Neurotoxine wirken in der Hauptsache auf das Nervensystem, wo sie die Bildung von Aktionspotentialen unterbinden und so Krampf und Lähmungserscheinungen bewirken.

[4] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[5] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[6] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[7] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[8] Fitness (biologische): Je mehr nachkommenerzeugende Nachkommen entstehen, umso fitter ist ein Organismus

[9] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[10] Name für Velella velella, der Segelqualle, hypothetische Ahnen

[11] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[12] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[13] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[14] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[15] Gonozoide: Träger von Gonophoren

[16] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[17] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[18] Medusoide: An Polypen festsitzende, reduktiv abgewandelte Medusen

[19] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Siphonophoreae, Staatsquallen:

2 Differenzierung und Arbeitsteilung auf die Spitze getrieben

.

Mobile Polypenstöcke[1] charakterisieren die Ordnung,

Freie Medusen[2] kommen nicht vor;

Zeigen Arbeitsteilung wie keine andere Sippe[5] zuvor.

Sie bringt, wohl für niemand erstaunlich,

Aufgabenbezog‘ne Differenzierung mit sich.

.

So stark schlägt sich dies im Polypenstock[6] nieder,

Dass mitunter sogar von neuen Organismen gesprochen wird:

Denn manchen gilt, weil aus einzigem Grundelement entstanden,

Als neues, eigenständiges Lebewesen dieser hochdifferenzierte Komplex.

.

Als schlauchförmiger Stamm erweist sich die grundlegende Einheit,

Von langgezog‘nem, nach unten hängendem Polypen geformt;

Sein Fuß, nach oben gerichtet, findet Halt an des Wassers Fläche,

In Form und Funktion einer Boje, die auf unterschiedliche Weise gasgefüllt.

Als Pneumatophor[7] wird diese Struktur gerne bezeichnet,

.

Am Stamm jeweils hängend, lassen unterschiedlich differenzierte Polypen sich als sogenannte Organe trennen:

Kaum differenzierte medusenartige Schwimmglocken, Nectophoren[10] genannt;

Phyllozoide[11] als blattartig geformte Polypen mit

Aufgabe zu schützen, was unterhalb ihnen hängt;

Dactylozoide[12], zu Verdauungszwecken umgeformte Wehrpolypen,

Mit wenigen, langen Tentakeln[13], gelegentlich mit einem Exkretionsporus verseh‘n;

Fresspolypen[14] dürfen nicht fehlen, ebenfalls ausgestattet mit langen Tentakeln,

Gelegentlich, um ihre Oberfläche wirkungsvoll zu vergrößern, mit Tentillen[15] bestückt;

Diese Serie kann sich mehrfach wiederholen entlang des zentralen Stamms.

Serienteile lösen bei manchen Arten sich als asexuelle Propagulen[19],

Flottieren davon als Gründer eines neuen, bald wieder etagierten Polypenstocks.

.

Fassen beide Geschlechter in einem Tierstock[20] zusammen,

Männliche Gonozoide stehen unter weiblichen, warum?

Denn Spermatozoide[21] sollen nicht bevorzugt eigene weibliche Gonophoren treffen,

Denn Fremdbefruchtung erhält und erhöht genetische Diversität.

Ovipar[22] vermehren sich Staatsquallen,

Wobei die Befruchtung in freiem Wasser erfolgt.

Über Sterroblastulae[23] verläuft der Planula Bildung,

An der vielfach weitere Larvenformen durch Knospung entsteh‘n.

.

Fußnoten

[1] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[2] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[3] Polymorphie: Vielgestaltigkeit

[4] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[5] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[6] Polypenstock

[7] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen

[8] Aboral: gegenüber dem Mund

[9] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[10] Schwimmglocken, Nectophoren: Glockenartig umgewandelte, mit der Exumbrella am Zentralpolypen ansitzende, im Subumbrellarraum undifferenzierte, kontraktionsfähige Medusoide, die einen Polypenstock vorantreiben können

[11] Phyllozoide: Blattförmig umgebildete, nesselzellenversehene Polypen mit erkennbarem Hohlraum, am Zentralpolypen eines Polypenstocks sitzend, als Schutzorgan für darunterstehende Polypen und Gonozoide

[12] Dactylozoide, Wehrpolypen: Polypen mit meist einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken

[13] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[14] Fresspolypen, Nährpolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[15] Tentillen: Seitenzweige von Tentakeln

[16] Gonozoide: Träger von Gonophoren

[17] Gonophor: Träger von Geschlechtszellen

[18] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[19] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[20] Polypenstock

[21] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[22] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon

[23] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht

Eingestellt am 23. November 2024

.

Staatsqallen, Organisation des Polypenstocks (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

An nach unten hängendem Primärpolypen (grün), unten mit Gastrozoid und Tentakel, am Meeresspiegel mit gasgefülltem (grau) Pneumatophor fixiert, folgen nach den Schwimmmedusen, Nectophoren (dunkelblau) nach unten zu in wiederholter Reihenfolge abgewandelte Polypen/Medusoide, wobei die obere Serie klein und noch in Bildung begriffen ist:

Deckpolyp, Phyllozoid (braun) – Wehrpolyp, Dactylozoid mit Tentakel (rot) – weibliches Gonozoid (dunkelgelb) – männliches Gonozoid (hellgelb) – Nährpolyp, Gastrozoid (hellbraun).

Eine einzelne Serie wird oft mit dem Fachbegriff Cormidium belegt[i]der Primärpolyp der Staatsquallen als Siphonophor.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 152, Abb. 237

Eingestellt am 23. November 2024

.

Staurozoa, Becher-/Stielquallen:

1 Verkehrtherum

.

Wie Polypen[1] erscheinen Beobachtern Stielquallen.

Doch in Wahrheit setzte evolutiv eine Meduse[2] am Schirmgipfel sich an,

Zog zum Stiel, womit am Substrat sie haftete,

Gleicht so Polypen fast aufs Haar.

.

Tief oft eingesenkt wird, wie üblich, die Subumbrella[3],

Schwach nur vorhanden der Meduse Ringmuskulatur;

Dünn ausgeprägt der Qualle Gallerte[4], dennoch vorhanden,

Vierstrahlig der Körperbau, doch octoradial[5].

.

Überwiegend besitzt der medusoide Becher

Armartig ausgezogene, konische Flächen, die meist zu acht,

Gekrönt von Tentakeln[6] in Büscheln, je mit knopfartigem Ende,

Die dicht mit Nesselzellen[7] bestückt.

.

Führen, nach innen sich beugend, dem vierlippigen Mundrohr[12] sie zu.

.

Sezernieren klebrige Substanzen, wirken als Haftorgane,

Scheinen bei manchen Arten zurückgebildet, anderen fehlen sie ganz.

.

In vier Taschen ist ihr Gastralraum[17] gegliedert,

Von wandständigen Septen[18] getrennt,

Worin Längsmuskeln ziehen, den Stiel zu verkürzen;

Septaltrichter[19] führ‘n in die Tiefe hinab.

Durch periklines[20] Septum

Entsteht ein verdoppelter Raum.

.

So ähnelt der Stielqualle unterer Teil einem Polypen,

Hingegen der obere einer Ephyra[21], die zur Meduse entwickelt, sich nicht davon löst.

Auch die Gonaden[22], in den langgezogenen, armartigen Sockeln,

Sprechen für die Meduse, die sonst sexuell die Arten vermehrt.

.

Getrennt verteilt sind der Staurozoa Geschlechter[23].

Eier gelangen in den Magen durch Platzen der Gonadenwand,

Werden durch ihren Mund[24] in die Umwelt befördert,

Wo extern die Befruchtung erfolgt.

.

Bald darauf gehen die Eltern zugrunde,

Hat doch sich ihr Lebenswerk in den Nachkommen erfüllt.

.

Worauf keine typischen Planulalarven[30] entstehen,