5.1 Ascomycota Texte A-C

Ascomycota, Schlauchpilze

1 Einheitlich und doch wieder nicht (SP)

.

Nicht wie Mucoromyceten[1] formen sie Sporen,

Nicht des Sporenbehälters Inhalt zerklüftend[2],

Sein Protoplasma[3] restlos den Sporen zuteilend,

Nein, sie schneiden um ihre Kerne Portionen heraus[4],

Lassen für sich, auch zum Vorteil der Sporen, noch etwas über,

Geben von außen eine Wand der Membran,

Nutzen den Rest, des Behälters Hülle zu lösen[5]

Und erhöhen zum Sporenbefreien damit osmotisch[6] den Druck.

.

Doch, wie im speziellen der Sporen Bildung erfolgt,

Wie sie den Kernen das Plasmalemma[7] beschaffen,

Das entscheidet der Ascomycoten Dreiergespann

Nach ihrem eignen Gutdünken vollkommen selbst. –

.

Ihrer Hefen Bildung[8], nur ursprüngliche Sippen

Formen sie konsequent,

Erfolgt unter Einbeziehung aller Schichten der bildenden Hyphe Wände[9]:

.

Holoblastische Bildung von Hefen,

Oft verwendet, wenn clonal[12] sich die Pilze vermehren,

Nennen Mykologen dieses Prinzip,

Wenn der neu entstandenen Zellen Wände,

Zwar anfänglich dünner, doch

Letztlich nichts weiter als Ausbeulungen[13] sind. –

.

Nur flach, als einzelne Scheiben[14],

Legen sich Spindelpolkörper[15] Kernhüllen an;

Wandern allmählich den Kernen entlang.

.

Fußnoten

[1] Mucoromycetes: Jochpilze i.e.S. (Zygomycota – Multikarya – Geißellose Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta –…)

[2] Sporenbildung durch Zerklüftung (Fungi): Dabei wird der gesamte protoplasmatische Inhalt des Sporangiums zerklüftet, das heißt mit Hilfe der Cisternen restlos auf die Sporen aufgeteilt; damit dies gelingen kann. gliedern sich die Cisternen in das Plasmalemma des Sporangiums ein und verschmelzen nach und nach miteinander, bis alles auf die Kerne aufgeteilt ist.

[3] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[4] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Cisternensystemen Protoplasmaportionen des Sporangiums herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den

separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[5] Sporangien zu öffnen

[6] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennte Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration oder Zucker-Konzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Konzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[7] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt.

[8] Hefeknospung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[9] Holoblastische Hefebildung: Dabei werden alle Zellwandschichten, die der Mutterzelle zu eigen sind, erweicht und in gleicher Schichtung (kontinuierlicher Übergang), bloß dünner, zur Bildung der Tochterzellwand verwendet, die dann bis zum Ende der Ontogenese annähern die gleiche Dicke wie jene der Mutterzelle erreicht.

[10] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[11] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[12] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[13] Also übernehmen sie die Schichtung der Hyphen, der Mutterhefezellen

[14] Scheibenförmig, im Schnitt nur als Linie zu erkennen

[15] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[16] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[17] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

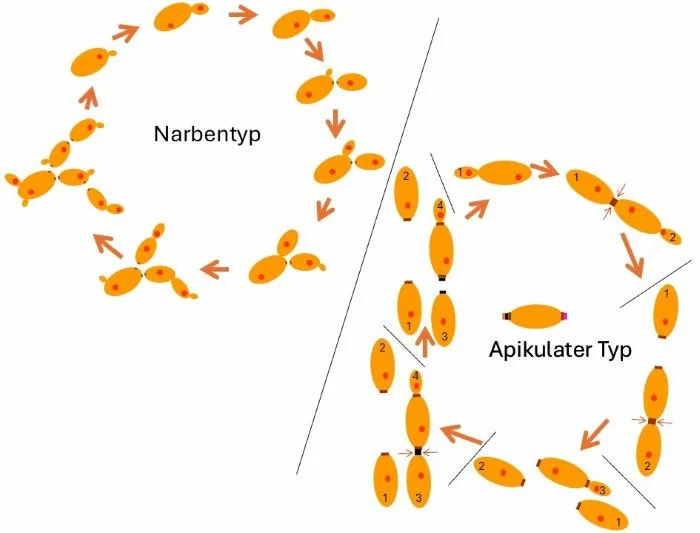

Narbentyp und Apikulater Typ der Hefeknospung (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Narbentypus, links: Hefezellen treiben eine Tochterzelle aus sich heraus, wobei nach einer bestimmen Größe ein Tochterkern in die Tochterzelle wandert, der andere verbleibt in der Mutterzelle und kann nach einer Mitose eine neue Tochterzelle mit einem Kern bedienen. Hat die Tochterzelle ihre finale Größe erreicht, bricht sie von der Mutterzelle ab; es bleibt eine Narbe (braun) an beiden Zellen zurück, während die nächste Tochterzelle bereits ihren Anfang nimmt. Dies kann sich mehrfach wiederholen (auch gleichzeitig), so dass im Extremfall bis mehr als ein Dutzend Narben die ursprüngliche Zelle belegen kann. Hier ist allerdings nur ein zweinarbiges Stadium dargestellt (links). Jede der Tochterzelle kann dann selbst wieder Narben ansammeln.

Apikulater Typ, rechts: Dieser Typ ist dadurch ausgezeichnet, dass die Hefeknospung in wechselnder Folge einander gegenüber jeweils an gleicher Stelle stattfindet; dadurch häufen sich die Narben an gleicher Stelle und verlängern sich zu einem Spitzchen, zu einem Apikulus. Die Abfolge der Knospung ist durch Nummerierung gezeigt. Hefezelle 2 entsteht genau gegenüber Zelle 1; das Zwischenstück (braun) ist leicht verlängert.

Nachdem Zelle 1 von der Mutterzelle gegangen ist, beide zeigen eine deutlich verlängerte Narbe, wird sich auch Zelle 2 bald entfernen (braune Narbe).

Nun entwickelt sich Zelle 3 an der ehemaligen Position von Zelle 1.

Zelle 3 verlängert (schwarz) die von Zelle 1 hervorgerufene Narbe (braun); Zelle vier entsteht an der Position der bereits abgelösten Zelle 2.

Nach Ablösen von Zelle 3 ist die Narbe der Mutterzelle um ein Stück verlängert (Schwarz auf Braun). Dies lässt sich weitergeführt denken, bis eine Hefezelle mit zwei verlängerten Narben entsteht, so wie im Zentrum des Kreises mit unterschiedlichen Narbenfarben gezeigt. Gegenüber der dreistöckigen Narbe (braun, schwarz, ocker) erfolgte bei dieser Zelle an der anderen Seite erst die erste Knospung (violett).

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Ajellomycetaceae, Ajellpilze

1 Anpassungsfähig (AP)

.

Haben sie’s wieder verloren, oder doch eher niemals besessen?

Und fühlen doch im warm-feuchten Boden sich wohl.

Durchzieh‘n mit Fäden[1] alles, was ihnen den Weg vermeintlich verstellt,

Entnehmen, viel ist es nicht, was ihnen nötig

Dem Abfall der andern, den sie entsorgen,

Alles, um ihrer lockeren Flocken[2] Gewinn.

.

Winden spiralig genügsame Fäden

Fast schlampig, möchte man meinen, um sich herum,

Bedecken kaum, was ihnen eigentlich wichtig,

Mit gewundenen Locken der Nachkommen Wiege[3]

– Nach Zierde steht der Sinn –

Lassen, fühlen geschützt sich durch dickwandige Hyphen,

Den plumpen, eng befüllten Behältern[4]

Freien Blick, nicht ohne Sinn.

.

Allmählich zerfallen zu Staub ihre Schläuche[5],

Legen die Sporen einfach so hin.

Schon krabbeln zwischen den Locken,

Neugierig drängelnd, sechsbeinig sich stemmend,

Kleine Insekten[6] durch das Gewirr;

Nehmen, mit Absicht oder per Zufall, den Puder mit sich,

Verlieren ihn irgendwo, vielleicht nimmt ein Windhauch ihn mit,

Wie auch den Rest, der im Kissen[7] verblieb.

.

Fast wolkig durchschwaden trockene Sporen das Tal,

Wo an Hängen Kolonien von Vögeln[8] genistet,

Fledermäuse[9] in Höhlen, unter Felsen wie Dächer, gehangen,

Deren Kacke Ajello[10] so gerne verzehrt;

Finden, keine Wahl ließ der kräftige Sog,

Eingang durch eine Höhle in immer enger werdende Röhren,

Bis sich, von dünner Feuchte gefangen,

Ihre bewegte Reise im Dunkeln verliert. –

.

In wohliger Wärme, nachdem sie die Lunge durchschritten bei

Bruttemperaturen von siebenunddreißig Celsiusgrad[11]

Und umgeben von nährstoffreichen Exkreten,

Bleiben mögliche Hyphen im Gepäck des Genoms;

Als Kuglige Zellen, mit allem, was nötig, versehen,

Bringen sie Altbekanntes wieder zum Leben:

.

Werden von Zellen der Wand[14] – als Wächter geschickt –

Eingehüllt, im Innern verschlossen;

Zerstört, zerlegt, verdaut sollen sie werden.

Wehrkatalasen[15] jedoch

Nehmen jedem oxidativen Griff seine Wirkung:

Lassen sich, warum auch nicht, forttransportieren.

.

Munter teilen sich weiter die Hefen,

Überschwemmen, wenn Immunsysteme nicht wirklich auf Trab,

Auch des Menschen Körper überall hin,

Bleiben oft in der Lunge stationär.

.

Vermutet der Arzt vom Röntgenbild her;

Serologische Tests[18] entlarven

Histoplasma capsulatum[19] als Krankheitserreger jedoch.

.

Mit Auswürfen in kothaltigen Böden versenkt,

Ernährt Ajellomyces sich hyphig[20] und gut!

Ihm reicht der Stickstoff in der Fledertiere Guano[21],

In der Vögel Schlafplätze Mist:

Leicht lässt vom Stickstoff sich leben.

Warum denn sich mühen mit Keratin[22]?

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Lockere, im Mycel wenig umgrenzte Fruchtkörper

[3] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[4] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[5] Asci

[6] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[7] Lockere, im Mycel wenig umgrenzte Fruchtkörper

[8] Vögel: Aves (Maniraptora – Coelurosauria – Tetanurae – Theropoda – Saurischia – …)

[9] Fledertiere: Chiroptera (Übrige Laurasiatheria – Laurasiatheria – Boreoeutheria – Placentalia – Theria –…)

[10] Ajellomyces capsulatus: Erreger der Histoplasmose (Ajellomycetaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[11] Körpertemperatur des Menschen

[12] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die ein Teil des Protoplasts (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie herum reicht.

[13] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[14] Adern des Brutkreislaufs

[15] Katalase: Enzym das das Zellgift Wasserstoffperoxid durch Spaltung in Wasser und Sauerstoff unschädlich macht

[16] Tuberkulose: Durch verschiedene Arten der Gattung Mycobacterium, meist durch M. tuberculosis, verursachte Erkrankung

[17] Histoplasmose: Eine systemische Mykose, die durch eine Infektion mit dem dimorphen Pilz Histoplasma capsulatum ausgelöst wird.

[18] Serologischer Test: Labortest, der eine Blutprobe auf das Vorhandensein von Antikörpern oder anderen Substanzen prüft, wofür unterschiedliche Verfahren angewendet werden können.

[19] Histoplasma capsulatum: Nebenfruchtform von Ajellomyces capsulatum

[20] Hefen-Hyphen-Dimorphismus: Besteht, treten Pilze sowohl in Hefen- als auch in Hyphenform auf

[21] Guano: Aus Exkrementen, meist von Seevögeln aber auch von Fledermäusen, bestehender, über Jahre hinweg angehäufter organischer Dünger

[22] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind

Eingestellt am 15. März 2025

.

Arthoniomycetes, Fleckfrüchtige Flechten

1 Sonderbar (TP)

.

Der ursprünglichsten Arten welche,

So meinen Forscher, sollen sie sein,

Und doch sind sie samt und sonders lichenisiert[1],

Die gern auf dem Lande allein auch lebt –

Bauen bitunicate Asci[4] komplexer Struktur,

Wachsen als Rasen an Steilküstenfelsen;

Waren schon Alten Griechen als wertvoll bekannt.

.

In Sequenzen der Gene verbörgen sich

Mengen ursprünglichen Schrifttums der Ahnen,

Verdeckt durch der Mode äußeres Bild:

Variabel nach außen zu, im Herzen, scheint es, recht konservativ.

.

Ein näherer Blick mit neuer Erkenntnis

Entlarvt vielleicht als ein Merkmal der Ahnen doch

Der Asci Entwicklung zwischen sterilem Hyphengeflecht,

Ohne von Anfang an spezielle Hyphen[5] dazwischen.

.

Apothecien[6] ganz ohne eigenen Rand,

Auch der Thallus[7] gewährt keinerlei Schutz,

Könnten ein Zeichen der Urahnen sein;

Ascogone[8] mehrfach gebildet an fast identischem Ort,

Weisen eher in die Moderne, auf Risikostreuung und

Lassen Betrachter ganz ohne Schluss, so wie zuvor. –

.

Blau, wenn alkalisch[11], geschätzt als Pigment,

Roccellas[12] wertvollster Stoff,

Zeigt der Flechte[13] Erfindergeist.

– Wozu der Flechte er wohl dient?

Bestimmt nicht zum Färben von Kleidern gedacht! –

.

Die florentinische Handelsfamilie Rucellai,

– Der Name war stets ihr Programm –

Verdankte den Reichtum Roccella, der Flechte,

Zum Gewinnen der Farbe nach Italien verschifften, damit

Medici, Venedigs Handelsfamilie, an Wohlstand fast übertrumpften.

.

Und Soda[18] nach langem Rühren und Stehen der Brühe,

Der Färbetinktur Produktion und

Bläuten Wäsche und kostbare Kleider zu stetem Gewinn.

.

Kanarischer Inseln Roccella-Bestände, einmal entdeckt,

Durchbrachen Rucellais Orsellinmonopol;

Denn schnell wurden Rezepte geboren

Und Stoffe nicht in Florenz nur gebläut.

.

Fußnoten

[1] Lichenisiert: Sind Pilze, wenn sie mit Algen in Symbiose leben

[2] Trentepohlia: Schuppengrünalgen (Trentepholiaceae; nicht separat behandelt – Ulvophyceae – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[3] Grünalgen i.w.S.: Chlorophyta (Plantae – Eukarya)

[4] Bitunicat (Ascus): Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus

[5] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[6] Apothecium, Schüsselförmiger Fruchtkörper: Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können

[7] Thallus: Körper von Pflanzen (Pilzen), die nicht in Spross, Blatt und Wurzel gegliedert sind

[8] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[9] Orselline, Orseille, Orcein: Gemisch verschiedener Farbstoffe abgeleitet aus der Orsellinsäure

[10] Lackmus: Gemisch verschiedener Farbstoffe aus Flechten, besonders aus Roccella, abgeleitet aus der Orsellinsäure

[11] Alkalisches, basisches Wasser: pH höher als 7 (meist deutlich höher)

[12] Roccella: Felsenflechten (Arthoniomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota – Pezizomycotina – Ascomycota –…)

[13] Flechten: Symbiosen aus Pilzen und Algen

[14] Roccella tinctoria: Färberflechte (Arthoniomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota – Pezizomycotina – Ascomycota –…)

[15] Levante: Im engeren Sinn beschränkt sich die Bezeichnung auf die Ostküste des Mittelmeeres und ihr Hinterland, also das Gebiet der heutigen Staaten Syrien, Libanon, Israel, sowie der palästinensischen Autonomiegebiete und der türkischen Provinz Hatay.

[16] Ammoniak [NH3]: Stickstoffatom mit drei Wasserstoffatomen in flach trigonal-pyramidaler Form angeordnet

[17] Älter gewordenem Urin

[18] Soda: Natriumcarbonat [Na2CO3]

Eingestellt am 15. März 2015

.

Roccella-Arten als Färberflechten

Oben: Roccella gracilis

Autor: Jason Hollinger

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Unten: Roccella phycopsis

Autor: Vicente

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Ganz unten: Roccella tinctoria

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

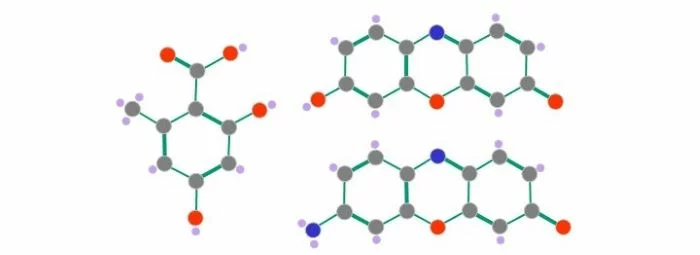

Farbstoffmoleküle aus Roccella

Links: Orsellinsäure, die Basis für die Färbestoffe der Orceine und für Lackmus

Rechts oben: 7-Hydroxy-2-henoxazon (Hydroxy-Orcein).

Rechts unten: 7-Amino-2-phenoxazon (Amino-Orcein)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Arthrodermataceae, Gliederhautpilze

1 Lieblingstiere (AP)

.

Was lieben Kinder denn mehr

Wenn sie, scheinbar zum Schmeicheln geboren, sich

Weichkuschlig an die Arme schmiegen?

.

Des Winters Kälte oft wegen

Fristen sie zu Hause im Käfig ihr Leben,

Und freu’n sich – wer könnte mit ihnen nicht fühlen? –

Im Frühling und Sommer im Freien zu rennen und springen!

.

Klein scheint ihr Auslauf und das mit Bedacht;

Können doch Kinder und Freunde,

Ohne lange zu suchen, nach ihnen haschen,

Heben und heftig liebkosen. –

.

Seit Tagen zeigt Flecki am Hals eine Stelle,

– Sie wurde schon größer im Laufe der Zeit –

Ihr scheint es nicht wert, sich kratzend darum zu bemühen;

Die Kinder verdrängen’s, treiben mit Flecki weiter ihr Spiel. –

.

Wochen später sieht Mama an Loris Arm einen kreisrunden, rötlichen Fleck!

Ein Dermatologe, konsultiert ob dieses verdächtigen Falls,

Bemerkt ganz routiniert:

Tinea corporis[4]! Ein Pilz verändert die Haut.

Trichophyton mentagrophytes[5], meint er recht kundig, ohne Kulturen zu nehmen.

Haben sie Meerschweinchen oder Hasen zu Haus?

.

Wie Schuppen fällt es beiden von Augen

– Die kahle Stelle an Fleckis Hals! –

Eine Salbe verschreibt er für Loris Arm.

Die Tube ist groß, auch Flecki bekommt ein bisschen davon.

.

Fußnoten

[1] Hausmeerschweinchen: Cavia porcellus (Caviidae – Caviomorpha – Rodentia – Glires – Euarchontoglires –…)

[2] Hauskatze: Felis catus (Felis-Gruppe – Feloidea – Feliformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. –…)

[3] Hauskaninchen, Karnickel: Oryctolagus cuniculus forma domestica (Leporidae – Lagomorpha – Glires – Euarchontoglires – Boreoeutheria –…)

[4] Tinea corporis, Ringelflechte: Dermatophytose des Rumpfes und der Extremitäten (ohne Füße, Hände und Leisten). Prinzipiell kommen alle humanpathogenen Dermatophyten als Erreger in Betracht. Die Pilzerkrankung zeigt sich normalerweise als randbetonte Rötung mit Schuppung und Juckreiz an unbehaarten Hautstellen, am Rand können auch Pusteln auftreten.

[5] Trichophyton mentagrophytes: Verursacher von Tinea corporis (Arthrodermataceae – Onygenales – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

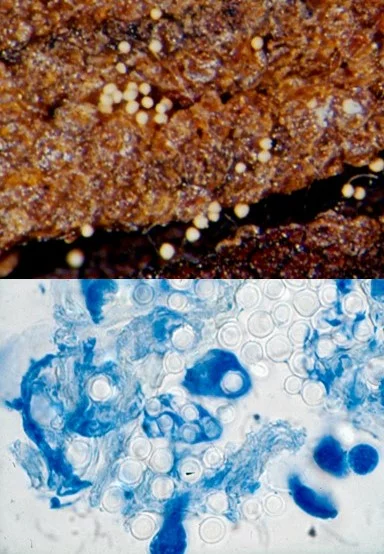

Trichophyton mentagrophytes Tinea corporis

Unten: This patient presented with ringworm on the arm, or tinea corporis due to Trichophyton mentagrophytes

Autor: CDC/ Dr. Lucille K. Georg

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Oben: Befallenes Meerscheinchen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Arthrodermataceae, Gliederhautpilze

2 Atlethenfuß (AP)

.

In schwitzig-warmdunklen Räumen,

Ständig beengt durch knapp bemessenen Schuh,

Fühlt er sich wohl und setzt sich,

Sobald er sein Fernziel erreicht,

In feinsten Rissen und Ritzen des

Allzu beanspruchten Nagels[1] hartnäckig fest.

.

Treibt, Keratinasen[2] entsendend, Tunnels in die harte Substanz,

Lockert der Hartproteine[3] Verbund,

Drängt dich an Keratinocyten[4] heran.

Doch werden durch Granulocyten[5] ihm

weitere Wege verwehrt.

.

Versteckt in Höhlen en miniature[6] und Poren des aufgedunsenen Nagels,

Mehrzellig-ellipsoid und dickwandig, um allerlei Widernissen zu trotzen,

Denn zwei bis drei Jahre zumindest soll sich der Aufwand schon lohnen.

.

Nicht lange brauchen sie freilich zu warten!

Schon stößt der Nagel, denn endlich entspannt sich beim Duschen der Fuß,

An eine Kante nahe der Wand und reibt seine brüchige Fläche,

Flüchtig nur, mitsamt Konidien ab.

.

Dies reicht, sich an Fliesen zu heften,

Bis ein weiterer Fuß der Entspannung im Wasser sich freut

Und zwischen Zehen Konidien in Herberge nimmt;

Denn ohne, ein Glück kommt selten allein, sich zwischen Zehen zu trocken,

Schlüpft der Athlet wieder in Socken,

Füße hochzunehmen, sich auf den Sessel zu fläzen[10].

.

Nun heißt es, geschickt die Hornhaut[11] zu nutzen,

Bis die Vorhut des Nagels[12] Nähe erreicht,

Dann ist der Wettlauf halb schon gewonnen!

Wer dort einmal sitzt, hat oft für immer gesorgt.

.

Was schert es ihn, einen Partner zu finden?!

Er lebt auch gerne allein in Saus und Braus und

Doch, wenn einmal dem Läufer drückt der Schuh,

Im Wald des federnden Bodens wegen,

Sich des engen Laufzeugs entledigt,

Dann schlüpfen sie, vielleicht mit Hilfe des Nagels, in den feuchtwarmen Boden

Und hoffen, fast unverschämt wär dieses Glück,

An Federn und Haare, an denen ein Partner schon sitzt.

.

Rubrum[13] aber träumt nicht einmal davon,

Es hat lang sich schon losgesagt von einem Partner!

Doch andere Arten seiner Verwandtschaft

Verbringen manchmal einige Zeit noch im Boden mit Sex[14];

Formen kleine Kleistothecien[15], mit beinknochenförmigen Zellen umhüllt,

Mit gewundenen, wie Angeln wirkende Appendices[16]. –

Wollen vielleicht an vorbeistreichenden Haaren sie ankern?

.

Fußnoten

[1] Fußnagel

[2] Keratinasen: Proteolytische Enzyme, die in der Lage sind, Keratine hydrolytisch zu spalten und in ihrem Aktivitätszentrum die Aminosäure Serin aufweisen

[3] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind

[4] Kerat(in)ocyten: Keratin bildende Zellen

[5] Granulocyten: Bestimmte weiße Blutkörperchen, die sich unterschiedlich anfärben lassen, dadurch werden unterschiedliche Funktionen angedeutet; Aufgabe ist vor allem die unspezifische Bekämpfung, von Bakterien, Parasiten und Pilzen als Mittel der angeborenen Immunabwehr; sie sind in der Lage, Krankheitserreger aufzunehmen und zu zerstören

[6] En miniature: kleinste

[7] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[8] Makrokonidien: Im Gegensatz zu Mikrokonidien, die von der Gattung Microsporum (Arthrodermataceae) zusätzlich gebildet werden

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Fläzen: Sich ungeniert-zwanglos, mehr liegend als sitzend auf etwas niederlassen

[11] Hornhaut: Die äußere Hornschicht der Haut enthält abgestorbene Hornzellen. Sie bildet die oberste Schutzbarriere der Haut; verhärtet sie an Händen und Füßen durch Druck oder andere Einflüsse spricht man von Hornhaut

[12] Nagelhaut: Ständig nachwachsende Haut, die den Nagel vom Nagelwulst aus am Rand bedeckt

[13] Trichophyton rubrum: Tinea inguinalis verursachender Nagelpilz (Arthrodermataceae – Onygenales – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes –…)

[14] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[15] Kleistothecium: Für immer geschlossener Fruchtkörper, der auf Zerfall oder auf Gefressenwerden wartet

[16] Appendices (Pezizomycotina): Anhängsel; meist umgestaltete Hyphen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Onychomykose druch Trichophyton rubrum

Autor: Lacking author information

Lizenz: Gemeinfei; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Arthrodermataceae, Gliederhautpilze

3 Therapie (AP)

.

Was wird nicht alles versucht, dem Nagelfresser[1] Herr zu werden!

Trotz allen Mühens und viel Phantasie

Bleiben die Pilze – wo sie nur stecken? –

Zu fünfzig Prozent am einmal gewählten Ort,

Besiedeln erneut, falls das rechte Milieu wieder geboten,

Frisch und munter ihr vielleicht schon gewechseltes Bett[2].

.

Oral und lokal, werden Rubrum[3] und seine Konsorten bekämpft:

Itraconazol[4] als Tabletten gegeben,

Terbenafin[5] mit Lack appliziert,

Zuvor wird mit Sandpapier der Nagel aber verdünnt,

– Ganz modern übernimmt der Laser den Job,

Seine Hitze bringt vielleicht schon den Tod –

Der Antimykotica[6] Wirkung zu steigern.

Doch Risse und Spalten schränken der Mittel Diffusion[7] ein.

.

Konidien[8], mit dicker Wand schon versehen,

Bleiben davon zu ihrem Vorteil meistens verschont,

Denn Ergosterin[9], der Pilze spezielles Membranzubehör,

Der Antimykotica zu zerstörendes Ziel,

Wird nur, wenn es gerade im Bau,

Von ihnen wirksam ergriffen, die Bildung gestört.

.

Den Nagel ganz zu entfernen, scheint manchen das Mittel der Wahl,

Nicht operativ, das wäre Patienten doch zu viel Qual.

Je als Salbe damit den Nagel bestrichen,

Nimmt ihn mitsamt seinem Pilz.

Gelegentlich aber bleibt doch einer versteckt.

.

Werden Alternativmediziner die Pilze bekämpfen,

Vielleicht auch mit WickVaporub[16],

Oft mit nicht wenig Erfolg!

.

Doch, was hilft das Behandeln, wenn der Athlet sein Verhalten nicht ändert,

Seine Socken kaum wechselt, sie beim Waschen nicht kocht,

Geräte und Böden in Fitnessräumen und Bädern mit nackten Füßen betritt?

Zu enge Schuhe, den Zehen zum Trauma, den Nägeln zum Druck, wiederum trägt? –

.

Doch einer fing sich mal einen Nagelpilz,

Weil er beruflich in einer Schale, mit nackten Fingern sie haltend, Baumwurzeln wusch;

– Ektomykorrhizen wollte er finden, bestaunend analysieren. –

Dem Pilz genügte die wieder und wieder angebotene Zeit,

Sich in linke Daumen- und Zeigefingernagel zu setzen:

Nichts konnte den Frechen vertreiben, er sitzt und lebt,

Wächst wie die Konsorten im Freien,

Besser, wird wärmer es draußen, verhaltener, wird im Wald es kalt.

.

Fußnoten

[1] Trichophyton rubrum: Tinea inguinalis verursachender Nagelpilz (Arthrodermataceae – Onygenales – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes –…)

[2] Nagel

[3] Trichophyton rubrum

[4] Itraconazol: Antimykotikum

[5] Terbenafin: Antimykotikum

[6] Antimykotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum von Pilzen hemmt, bzw. sie abtötet

[7] Diffusion: Physikalischer Prozess der zum Ausgleich unterschiedlicher Konzentrationen von Stoffen in Gasen und Flüssigkeiten führt

[8] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[9] Ergosterol, Ergosterin: Essenzieller Bestandteil aller pilzlichen und Mykoplasmen Zellmembranen

[10] Kaliumjodid: [KJ]

[11] Lanolin: Aufgrund seiner intensiven Feuchtigkeitswirkung eignet es sich besonders für die Pflege trockener, rissiger und strapazierter Haut, aber auch bei der Hautpflege im Winter. Lösungsmittel für Kaliumjodid

[12] Harnstoff: [(NH2)2CO]

[13] Kampfer, Campher: Hat ausgeprägte analgetische und antiseptische Wirkung. Er hilft bei Schmerzlinderung, bei verschiedenen Beschwerden und ist auch wirksam bei Entzündungen und Infektionen; ein durch Wasserdampfdestillation aus dem Holz von Kampferbäumen gewonnener, in Wasser kaum löslicher Feststoff.

[14] Ätherische Öle: Leicht flüchtige und häufig leicht entzündbare Stoffgemische, die aus verschiedenen ineinander löslichen, organischen Stoffen wie Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, Ketonen oder Terpenen bestehen.

[15] Menthol: Aus Minzen gewonnenes ätherisches Öl

[16] WickVaporub: Erkältungssalbe

Eingestellt am 15. März 2025

.

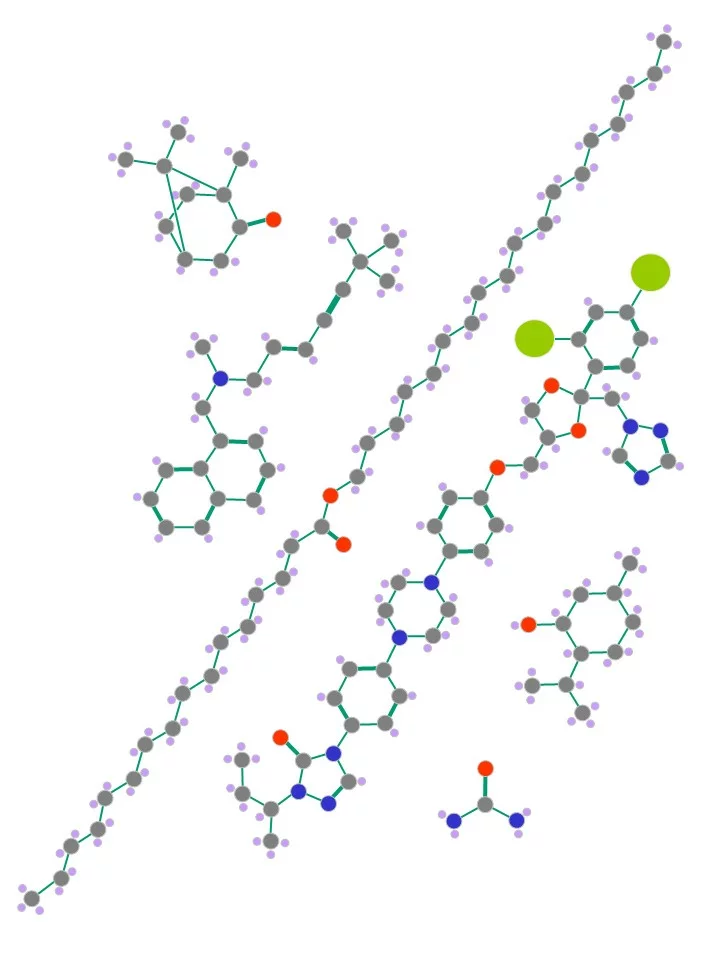

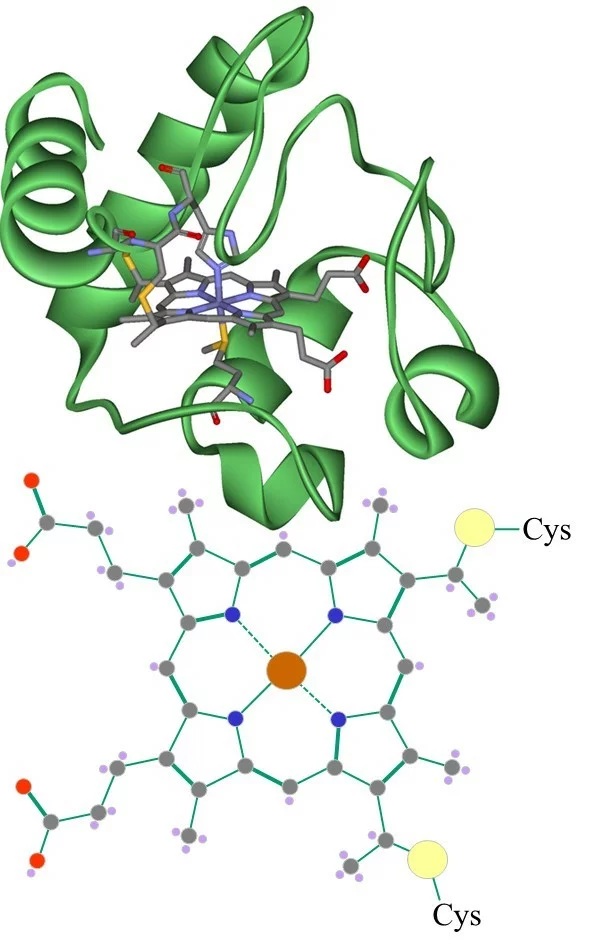

Einige Substanzen zur Onychomykosetherapie (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Diagonal von links oben nach rechts unten: Kampfer – Terbenafin – Lanolin – Itraconazol – Menthol – Harnstoff

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Chlor: grün. - Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich; Dreifachbindung: dreifach dicker grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ascosphaeraceae, Kugelascuspilze

1 Ohne Umschweife zum Ziel (AP)

.

Äußerlich ziert sich das Weibchen,

Bliebe am liebsten inkognito,

Fühlt aber des Männchens Nähe und

Weiß, der Freier entdeckt es auch so!

.

Beide geh‘n somatisch[1] voran,

Nichts wird besonders geformt präsentiert:

Hyphen[2] treffen einander, nur ihre Spitzen sind involviert,

Verschmelzen, männliche Kerne wandern

Zu der Gefundenen[3] Zelle in eingedrungenem, dann geöffnetem Fortsatz,

Der als Antheridium[4] sich damit erweist,

Sie somit als Ascogon[5], wenn auch nicht kugelig-hübsch, akzeptiert.

.

Bläht die Zelle zur Sphäre weit auf,

Löst der Schläuche[8] hauchzarte Wände,

Vereint benachbarter Asci Sporen zum Ball.

.

Zur riesigen Cyste[9] schwoll sie während der Zeit;

Verdickte nicht wenig die Wand; zu überdauern steht ihr der Sinn,

Bis sie, irgendwann, wenn sie genügend geruht,

Die Sporen dem Kampf übergibt.

.

Noch liegen sie enganeinandergeschmiegt,

Zu Kugeln vereint;

Wenn aber die Blase zu brechen beginnt,

Geh‘n sie schnell voneinander und warten

– Worauf wohl? – dass jemand sie nimmt,

Hin zur Wohnung der Opfer, wo sie

Larven[10] dicht versammelt bedienen!

.

Fußnoten

[1] Somatisch: den Körper betreffend; Körperzellen im Gegensatz zu generativen Zellen (Geschlechtszellen); undifferenzierte Zellen

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Hyphenspitzenzelle

[4] Antheridium (Pilze): Männliches Gametangium, das seine Kerne in das weibliche einspeist

[5] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[6] Haken: Formen sich bei vielen Pezizomycotina im Zuge der Zellteilung der sekundären ascogenen Hyphen. An der Hyphenspitze wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich ein Tochterkern des eines Kerns in der ursprünglichen Hyphe nach unten separiert, der andere in die apikal entstandene Krümmung der Hyphe. Die Tochterkerne des anderen Kerns begeben sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs, zum andern nach oben, um in der Hakenbiegung mit dem zweiten Kern wieder ein Dikaryon zu bilden. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe oberhalb des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern, wie auch die Hakenspitze, besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück.

[7] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[8] Asci

[9] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, mehrzelliger Gebilde, gar winziger Organismen

[10] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[11] Honigbienen: Apis spp. (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

SL Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum Bienen: www.lwg.bayern.de

Eingestellt am 15. März 2025

.

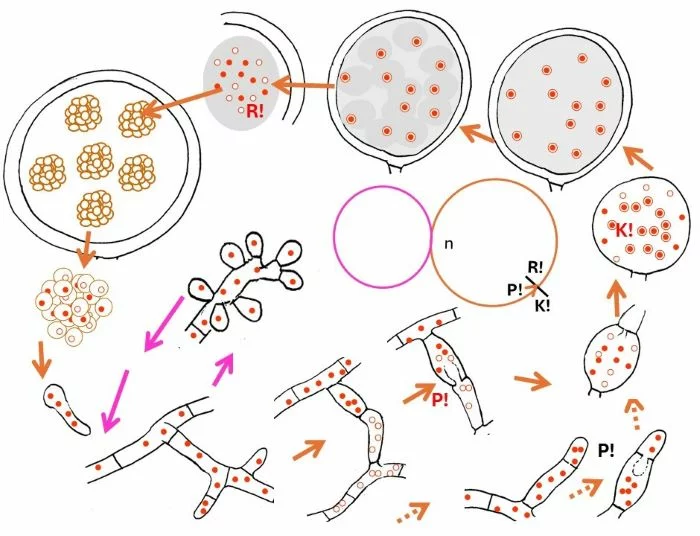

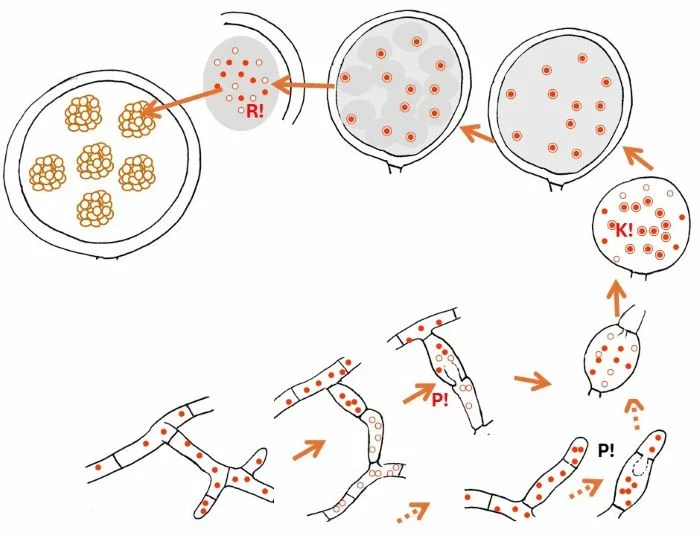

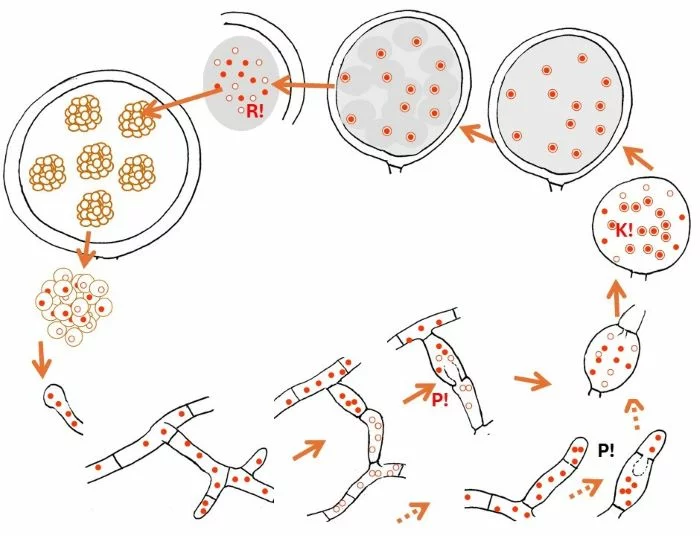

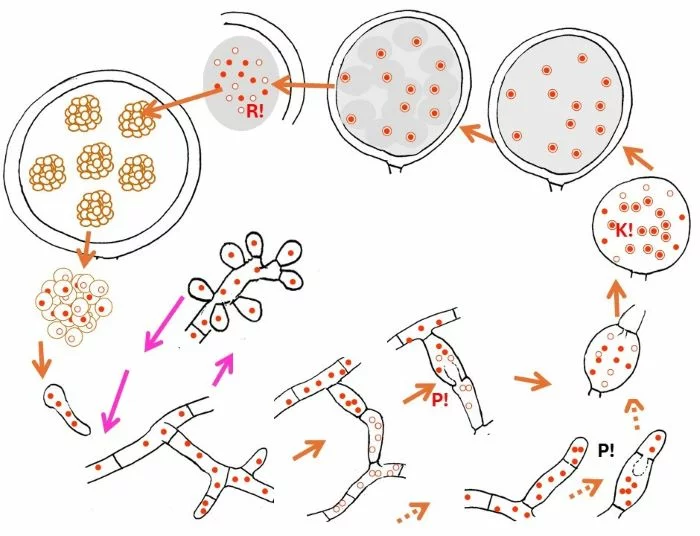

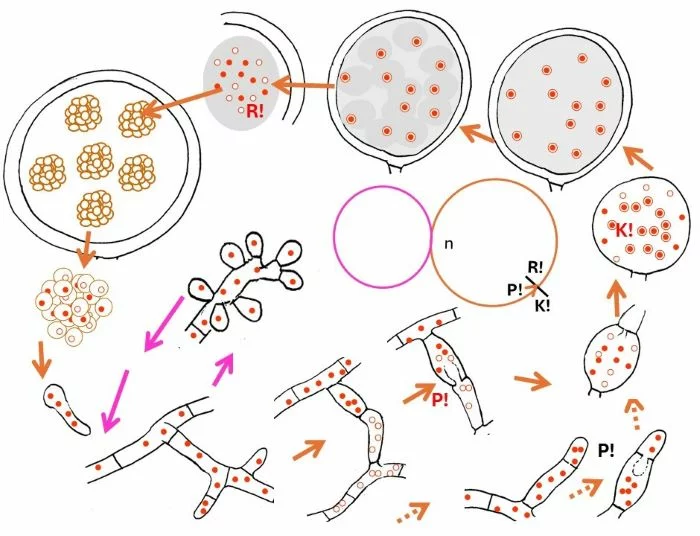

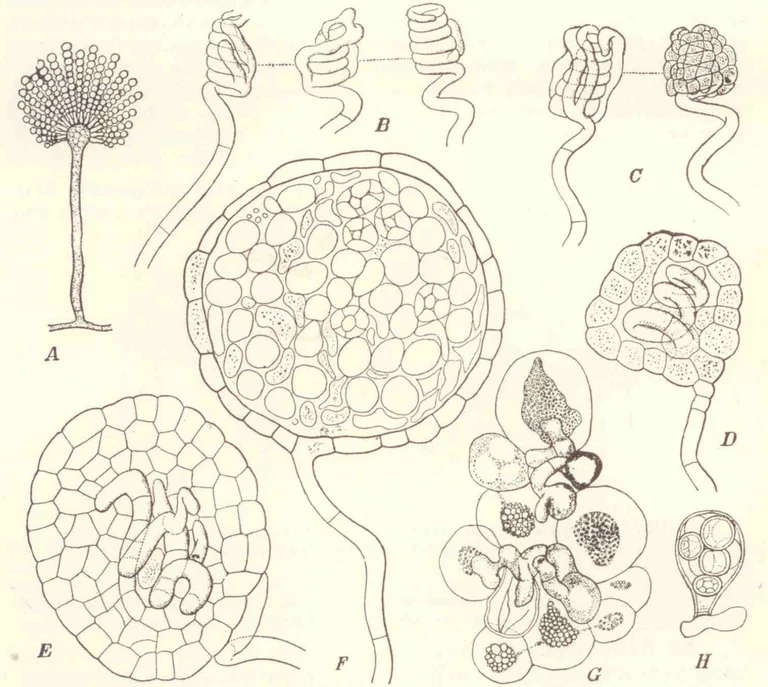

Entwicklungszyklus von Ascosphaera apis (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

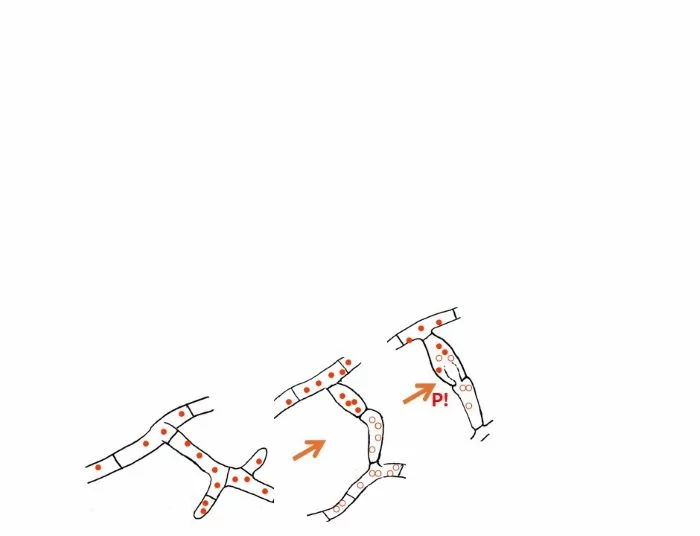

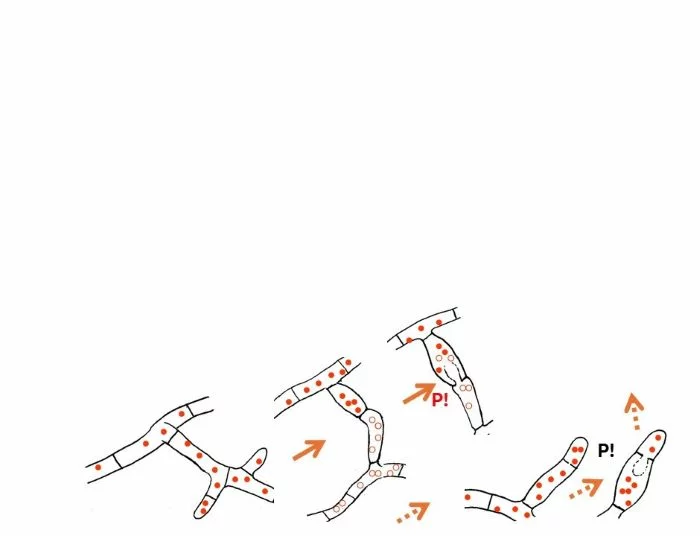

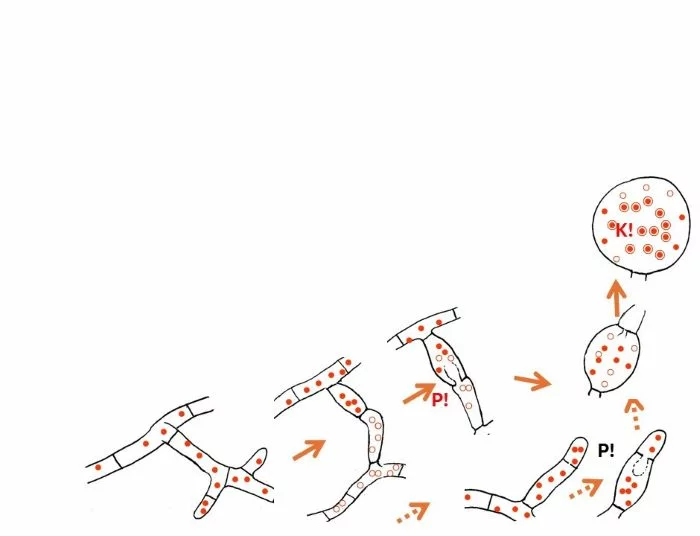

Konträrgeschlechtliche Hyphen (Punktkerne, Kringelkerne) mit mehrkernigen Zellen, treffen aufeinander, bereiten mit undifferenzierten Zellen „Gametangiogamie“ vor, wobei die offensichtlich männliche Zelle (Kringelkerne), die Wand eindellend, in die weibliche Zelle eine kurze Hyphe treibt und ihre Kerne in das wohl Ascogon zu nennende „Gametangium“ entlässt (P!).

Ascosphaera atra, eine homothallische Art (punktierte Pfeile), verwendet zur „Gametangiogamie“ eine terminale und eine subterminale Zelle, wobei die terminale Zelle ihre Kerne in die subterminale entlässt (P!).

Viele Kerne vollziehen die Karyogamie (K!); Punkt- in Kringelkerne; einige bleiben solo und werden aufgelöst.

Es bleiben nur diploide Kerne über; um die sich Protoplasmaportionen verdichten; hakenähnliche Strukturen lassen sich dabei an manchen Stellen erkennen (hier nicht dargestellt).

Jeder diploide Zellkern, der von Protoplastenverdichtung umgeben ist, vollzieht darin die Meiose und anschließend noch zusätzliche Mitosen, so dass daraus jeweils Sporenballen entstehen.

Die haploiden, wieder konträrgeschlechtlichen Sporen (Punkt- und Kringelkerne) können wieder mit Hyphen auskeimen und schließen damit den sexuellen Teil des Entwicklungskreislaufs.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) bilden sich holoblastisch Konidien, die asexuell die Anzahl der infizierenden Propagulen erhöhen.

In Kreisform dargestellt, liegt hier ein Haplo-diploider Organismus vor, also eine Verwandtschaft ohne Dikaryen. Auf die Plasmogamie und Karyogamie erfolgt sofortige Meiose (brauner Kreis). Der Nebenkreislauf (violetter Kreis) trägt noch zur Infektionsmacht der ohnehin schon übergroßen Anzahl von Sporen bei. Als Vorläufer der Meiosporangien werden die mit verdichtetem Protoplasten umgebenen diploiden Portionen gesehen. Die Cyste ist demnach nichts anderes als ein zur Überdauerungsform gewordenes „Gametangium“, im dem viele Asci und bemerkenswerte Mengen an Sporen entstanden sind.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden acht Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

Konträrgeschlechtliche Hyphen (Punktkerne, Kringelkerne) mit mehrkernigen Zellen, treffen aufeinander, bereiten mit undifferenzierten Zellen „Gametangiogamie“ vor, wobei die offensichtlich männliche Zelle (Kringelkerne), die Wand eindellend, in die weibliche Zelle eine kurze Hyphe treibt und ihre Kerne in das wohl Ascogon zu nennende „Gametangium“ entlässt (P!).

Ascosphaera atra, eine homothallische Art (punktierte Pfeile), verwendet zur „Gametangiogamie“ eine terminale und eine subterminale Zelle, wobei die terminale Zelle ihre Kerne in die subterminale entlässt (P!).

Viele Kerne vollziehen die Karyogamie (K!); Punkt- in Kringelkerne; einige bleiben solo und werden aufgelöst.

Es bleiben nur diploide Kerne über; um die sich Protoplasmaportionen verdichten; hakenähnliche Strukturen lassen sich dabei an manchen Stellen erkennen (hier nicht dargestellt).

Jeder diploide Zellkern, der von Protoplastenverdichtung umgeben ist, vollzieht darin die Meiose und anschließend noch zusätzliche Mitosen, so dass daraus jeweils Sporenballen entstehen.

Die haploiden, wieder konträrgeschlechtlichen Sporen (Punkt- und Kringelkerne) können wieder mit Hyphen auskeimen und schließen damit den sexuellen Teil des Entwicklungskreislaufs.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) bilden sich holoblastisch Konidien, die asexuell die Anzahl der infizierenden Propagulen erhöhen.

In Kreisform dargestellt, liegt hier ein Haplo-diploider Organismus vor, also eine Verwandtschaft ohne Dikaryen. Auf die Plasmogamie und Karyogamie erfolgt sofortige Meiose (brauner Kreis). Der Nebenkreislauf (violetter Kreis) trägt noch zur Infektionsmacht der ohnehin schon übergroßen Anzahl von Sporen bei. Als Vorläufer der Meiosporangien werden die mit verdichtetem Protoplasten umgebenen diploiden Portionen gesehen. Die Cyste ist demnach nichts anderes als ein zur Überdauerungsform gewordenes „Gametangium“, im dem viele Asci und bemerkenswerte Mengen an Sporen entstanden sind.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ascosphaeraceae, Kugelascuspilze

2 Kalkbrut (AP)

.

Kälter wird, obwohl spät schon das Frühjahr, das Wetter;

Auch im Stock sinken Temperaturen um wenige Grade.

Nun haben seine Bewohner

Genügend zu tun, die Wärme zu halten,

Wenn schon nicht zu heben sie ist.

Ascosphaera[1] hingegen fühlt sich zum Wachsen recht wohl.

.

Zunächst nimmt sie vorlieb mit dem, was geboten,

Pollen, verlorener Nektar, Honig in Waben

– Noch verweilt sie als Sporen vielleicht etwas länger –

Und wartet, nicht lange braucht sie Geduld,

Bis eine der Bienen als Futter sie holt.

.

Doch dann wachsen die Sporen im Darm der Larve zu Hyphen,

– Womöglich waren, wovon die Pflegerin nahm, auch schon Fäden[2] dabei –

Überstehen, ein Schlüsselereignis im Werden,

Anoxisches[3] Leben im Darm!

Durchbrechen die Wand, durchwuchern den Körper,

Töten die Larve[4], wenn schon verdeckelt der Raum.

.

Doch Bienen, sind sie genug hygienisch aktiv,

Öffnen den Deckel, denn nichts rührt im Inneren sich mehr

– Auch Ascosphaeras strenger Geruch verrät ihre Tat –

Entfernen die Leichen, die hart schon und weiß,

Bevor der Schmarotzer Sporen kann bilden und

Werfen die Toten hinaus.

.

Schwächelt das Volk, ist es müde und alt,

Bleiben die Mumien[5], wo sie gebildet,

Oder am Flugloch, war der Weg zum Entsorgen zu weit,

Dann geschieht, was Ascosphaera sich hatte gewünscht:

Sporen wandern mit auf die Waben[6]

Und der Zyklus des Sterbens setzt weiter sich fort.

.

Wird aber wärmer wieder das Wetter,

Temperaturen im Bienenstock hoch,

Haben die Immen[7] endlich gewonnen,

Jetzt schwächeln diese Schmarotzer[8] und steh‘n vor dem Aus.

.

Fußnoten

[1] Ascosphaera apis: Verursacher der Kalkbrut der Honigbienen (Ascosphaeraceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Anoxisch: Sauerstofffrei

[4] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[5] Mumie: Durch konservierende Behandlung vor Verwesung geschützte Leiche

[6] Wabe (Bienenwabe): Ein von Bienen aus Wachs errichtetes Gebilde mit sechseckigen, Zellen, die zur Aufzucht von Larven und zur Lagerung von Honig und Pollen dienen.

[7] Immen: Dichterisch für Bienen

[8] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ascosphaera apis, Phänologie

Oben: Der Eingang zu diesem Bienenstock ist bestreut mit Kalkbrutmumien, die von Hygienearbeitern aus dem Stock entfernt wurden.

Autor: Jeff Pettis

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 United States license; unverändert

Untere Hälfte: Links: Mumifiziere Larven, auf frischer Wabe gesammelt. Rechts: Ausschnitt aus älterer Wabe mit verdeckelten normalen und mit Kalkbrut belegten Zellen. Einschub: Zwei Larvenmumien im Detail.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen. Quellen nicht mehr nachvollziehbar; um Hinweise und eventuelle nachträgliche Genehmigung für Wiedergabe wird gebeten.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillaceae, Gießkannen- und Pinselschimmel

1 Unermüdlich

.

Wie eine Flasche mit ausgezogenem Hals,

Für ausreichend Inhalt mit dickerem Bauch,

Gefüllt mit Reserven fast bis zum Platzen,

Steh‘n dicht an dicht sie versammelt zum Rund.

.

Verschlossen sind sie

– Der Bläser vergaß wohl, die Öffnung zu planen –

Aber der Druck von innen hebt die Rundung empor!

Wie eine Kappe geht an vorgebildeter Linie

Eine Konidie[1] vom Hals,

Gibt, den Verschluss unter sich nicht vergessend,

Der kommenden Serie, ihre Befreiung erleichternd,

Ohne zu zögern, den Bildungsort frei.

.

So lange der Vorrat der Flasche noch reicht,

Presst ihr Inhalt die dünne, verschließende Wandung nach außen,

Beult sie, wie zum Dome geformt, empor,

Schließt eine Blende, vom Flaschenhals kommend,

Drückt die junge Konidie nach außen und sie

Bleibt von unten her am Erstling lange Zeit hängen.

.

In Ketten stehen, Phialiden[2] scheinbar verlängernd,

Nach einer Weile, wie unentschlossen zusammenbleibend,

Weit in luftbewegte Umgebung sich streckend,

Rauh bewehrte Konidien, von Regen schwerlich benetzt.

.

Doch, die Zeit des Abschieds wird sicherlich kommen.

Benachbarter Konidien Wände, eine zeitlang noch zusammenhaltend,

Trennen sich, sich spaltend, die Nachbarn in Bälde für immer;

Geben ihr Schicksal dem Wind in die Hand.

.

Um Raum den vielen Phialiden zu geben,

Verzweigt sich ihr Träger mehrfach am oberen Ende,

Legt steil seine Zweige,

Setzt einen Wirtel kürzerer Zellen darauf,

Die, sich leicht noch erweiternd,

Je ein Phialidenschopf abschließend krönt[3].

.

Zu dichthaarigem Pinsel vereint, präsentieren zellgebärende Flaschen

Wie ein offenes Schirmchen auf seinem Stiel,

Vorwitzig weit sich nach oben sich reckend,

Wie Strahlen Dutzende Ketten dem Wind.

.

Nicht wenige finden raumbeschaffende alternative Lösung:

Blähen die Träger an der Spitze zur Kugel einfallsreich auf,

Setzen dicht Phialiden darauf[4],

Oder vergrößern die Fläche noch weiter mit

Kürzeren Zellen zwischen Flaschen und Kopf[5],

Um Konidien, wie bei Pinselschimmel[6] noch zu Ketten gebunden,

Wie Strahlen nach außen zu senden, als

Stünden Haare dem Kopfe zu Berg.

.

Andere – gewiss Pflanzen liebend verbunden –

Vergleichen mit Gießkanne[7] dieses System,

Oder mit Geistlicher Segensgerät, ihrem

Weihwassersprengendem Aspergill[8].

.

Fußnoten

[1] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[2] Phialiden, phialidisch (enteroblastisch-): Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung herangezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[3] Penicillium: Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[4] Aspergillus: Gießkannenschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[5] Aspergillus

[6] Pinselschimmel, Penicillium (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[7] Gießkanne mit aufgesetzter Brause

[8] Aspergill: Katholische Geistliche versprengen oft Weihwasser mit einer feindurchlöcherten gestielten Kugel, aus der eng getaktete Tropfen, bzw., Strahlen nach außen spritzen

Eingestellt am 15. März 2025

.

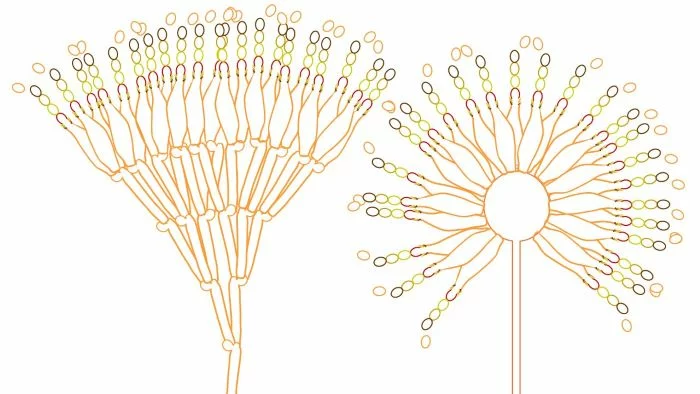

Penicillium und Aspergillus (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Die Konidienbildung erfolgt enteroblastisch-phialidisch. Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle (Phialide) zur Konidienbildung herangezogen (Zellwandreste der abgegliederten Konidien sind als Ringe zu erkennen; im Schnitt als farbige Zacken dargestellt). Bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie der Kette an der Spitze der Kette steht (2., schwarz), die jüngste an der Mündung der Phialide (5., rotviolett). Dazwischenliegende sind hier dunkelgrün (3.) und hellgrün (4.) dargestellt; die erste (1., ocker) hat bereits die Kette verlassen.

Links: Penicillium (Pinselschimmel). Ein gegen die Spitze hin immer mehr verzweigter Konidienträger, besitzt an jedem Hyphenende ein bis drei Phialiden; die räumliche Anordnung kann nur andeutungsweise gezeigt werden; im Grunde gleicht ein solcher Träger einem Rund- und keinem Flachmalerpinsel. Hierbei wird deutlich, je stärker der Kondienträger verzweigt ist, desto mehr Phialiden und umso mehr Konidien können gebildet werden.

Rechts: Aspergillus (Gießkannenschimmel). Hier wird die Anzahl der Phialiden nicht durch Hyphenverzweigungen vergrößert, vielmehr bläht sich der Konidienträger an seinem apikalen Ende blasenförmig auf, um dort eine möglichst große Oberfläche den Phialiden zu bieten. (Eine ähnliche Situation liegt bei Mucoromycetes vor; siehe dort: „5 Fungi … Mucoromycetes, 5 Risiko streuen und minimieren“). Oftmals werden zwischen Phialiden und Blase noch ein bis zwei Etagen kurzer Hyphen geschoben; damit kann nochmals die Zahl der Phialiden und folglich der Konidien erhöht werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillaceae, Gießkannen- und Pinselschimmel

2 Konidienlastig

.

Zwei verschiedene Wege zeigen der Evolution Tendenz

– Wenn einmal Hyphen[1] bestens ernährt –

Gilt es, Räume für Diasporen[2] umfassend zu nutzen:

Senkrecht nach oben ragen sie dicht und tragen

– Beide Weisen erzielen den gleichen Effekt –

Dichtbüschlige Hyphen oder raumgreifende Köpfe,

Um Konidienmilliarden[3], wenn günstig der Ort,

Chancen zur Neulandbesiedlung zu geben.

.

Mit minimalem Aufwand größtmögliche Wirkung erzielen,

Mit weitem Abstand vom Grund sich zum Vorteil platzieren,

Vor Konkurrenten mit Propagulenmacht[4] uneinholbar brillieren,

Wenn Nutzbares gefunden, nicht wegen der andern sich zieren,

Stellen überwuchern, die andere Pilze bereits exploitieren[5],

Sind Zeichen und Handschrift der Evolution.

.

Sie treiben es oftmals bis zum Exzess,

Investieren fast alles in die clonale Vermehrung[6];

Manche vergessen sogar – vielleicht verzichten sie sinnvoll darauf –

Sich sexuell[7] zu erfreuen oder vollzieh‘n dies nur en passant.

.

Doch wie, wenn nicht durch Sex, flexibel sich halten,

Falls doch die Umwelt dies dringend verlangt?

Parasexualität[8] nennen Forscher dieses spezielle Verhalten,

Ohne der Chromosomen Meiose[11]

– Wie für Sporophyten[12] so typisch –

Nach und nach auf Ursprungszahlen und rechten Bestand zu setzen[13],

Um Chromosomen per Zufall so zu durchmischen.

.

Aber was hülfe, Gleiches mit Gleichem zu mischen?

Der Hyphen mächtige Menge mit zahllosen Zellen

Und Kernen nicht nur in Einzahl darin[14],

Erfahren Mutationen[15] beträchtlichen Rangs;

Auch Anastomosen[16] zwischen verschiedenen Stämmen

Ermöglichen Austausch von Kernen und Heterogenität des Bestands.

.

Vielleicht sogar einzelne[19] in eine Schale voll zuckerhaltigen Nährstoffs,

Wird er – allzu lange muss er nicht warten,

Denn rasch wächst die Konidie zur runden, filzigen Scheibe[20] –

Sektoren unterschiedlich gestalteten Wachstumsverhaltens erkennen:

Manche beginnen nah des Zentrums,

Andere oft erst spät, an der Scheibe Peripherie,

Dritte setzen den Anfang dazwischen.

.

So manifestiert sich rasches Verändern in des Forschers Kultur!

Warum nicht ähnlich in der Natur? –

.

Lieblos fast, sollten sie dennoch sexuell sich vermehren,

Klein, mit wenigen Hyphen decken sie alles,

Was im Innern geschieht, phantasielos, unordentlich zu;

Ihre Asci, rund oder keulig, ohne deutliche Wand,

Umschließen einfache, rundliche Sporen;

Lassen Ascoma[24] und Asci ohne Zutun zerfallen!

Hoffen auf Hilfe durch Tiere und Wind.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Diaspore: generelle Bezeichnung für eine Verbreitungseinheit

[3] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[4] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[5] Exploitieren: Ausbeuten einer Ressource

[6] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[7] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[8] Parasexualität: Hierunter werden verschiedene Phänomene zusammengefasst. Bei clonal sich vermehrenden Pilzen kann es zu einer somatischen Karyogamie kommen, das heißt, zwei Kerne einer haploiden, aber mehrkernigen Hyphenzelle, können miteinander zu einem diploiden Kern verschmelzen, doch erfolgt daraufhin keine Meiose. Vielmehr wird nach und nach die Anzahl der Chromosomen herabreguliert, so dass letztlich ein vollständiger haploider Satz Chromosomen vorliegt, also von allen Chromosomen der Zellkern wieder nur ein einziges enthält.

[9] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[10] Somatische Kerne: Zellkerne die nicht zur sexuellen Fortpflanzung bestimmt sind

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen zu Chromatiden schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[13] Den ursprünglichen haploiden Chromosomensatz zu erreichen mit allen zum vollständigen Chromosomensatz gehörenden Chromosomen

[14] Mehrkernige Hyphenzellen

[15] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[16] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[17] Mikrobiologen: Biologen, die sich mit Mikroorganismen beschäftigen

[18] Konidienträger des Pinselschimmels

[19] Einzelne, separierte Konidien

[20] „Kolonie“

[21] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[22] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[23] Ascosporen

[24] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillus, Gießkannenschimmel

1 Fatal

.

„Was haben sie nur, die Puten[1]?

Wie müde geh’n sie langsam umher!

Sitzen auch lange apathisch am Boden;

Ihr Futter interessiert sie nicht so sehr mehr

Wie vor Tagen, als sie schon rannten,

Wenn sie nur Zeichen des nahenden Futters erkannten.“

.

Nicht lange danach verendeten zigtausend Puten

In Englands Großmästereien zum Rätsel der Farmer!

Auch Tiermedizinern war in den sechziger Jahren nicht klar,

Woran die Tiere erkrankten und starben.

.

Geschädigte Leber, Tumore darin,

Verkrüppelte Küken wiesen auf karzinogene[2] Verbindungen hin,

Bis, kriminologischen Studien sei es verdankt,

Verschimmeltes Erdnussfutter[3] als Ursache wurde erkannt.

.

Aspergillus flavus[4] war, so Mykologen, der Übeltäter

Mit ganz speziellen Giften, Aflatoxine[5] bald schon genannt,

Ausgeschieden ins protein- und fettreiche Futter,

In vielen Varietäten des gleichen Molekülgerüsts.

.

Eines davon besiegelt der Hungrigen Los:

Eigentlich will es der Körper entsorgen;

Instabil erweist sich das Dreiergespann.

.

An Guanin[8], des Erbmoleküls Base, sich hängend,

Oxidiert und verändert es dessen Struktur,

Entwertet der Buchstabenfolge Information,

Entfesselt dort, wohin es fürs Entsorgen gebracht,

Hemmungsloses Vermehren der Zellen:

Durchwuchert der Leber Lappen mit einem Karzinom.

.

Aflatoxin B[9], als aggressivstes krebserregendes Mittel bekannt,

Nach seinem Produzenten, Aspergillus flavus benannt,

Vergiftet besonders protein- und fettreiche Samen,

Wenn sie zu warm mit ausreichend Feuchte gelagert;

Kommt auch mit wenig Wasser zurecht.

.

Lebensmittelkontrollen, dort wo sie üblich,

Verhindern der Nahrungsmittel Kontamination.

Strengste Erlasse, sondern Vergiftetes aus

Zum Vorteil der westlichen Zivilisation.

.

Nicht alle Stämme von Flavus[12] produzieren das Gift.

Doch wer sich in solch eines Killers Hände begibt,

Auch, wer Mengen Konidien inhaliert,

Muss sich nicht wundern, wenn er vorzeitig stirbt!SL

.

Fußnoten

[1] Truthuhn: Meleagris gallopavo (Phasianinae – Phasianidae – Galliformes – Galloanseres – Neognathae –…)

[2] Karzinogen: Krebserregend

[3] Erdnuss: Arachis hypogaea (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[4] Aspergillus flavus: Gelber Gießkannenschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicae Ascomycota –…)

[5] Aflatoxine: Krebserregendes Mykotoxin von Aspergillus flavus und anderen Aspergillus-Arten (https://de.wikipedia.org/wiki/Aflatoxine)

[6] Doppelbindung: Eine Form der kovalenten Bindung zwischen zwei Atomen, bei der vier Bindungselektronen beteiligt sind; die beiden Atome sind somit über zwei Elektronenpaare miteinander verbunden, was in Strukturformeln mit einem Doppelstrich ausgedrückt wird, in den in diesem Werk gezeigten Darstellungen als dickere grüne Linie (doppelt so dick als bei einer Einfachbindung).

[7] Epoxid: Eine Doppelbindung wird mit Sauerstoff aufgebrochen, so dass ein Dreierring aus zwei Atomen Kohlenstoff (C) und einem Atom Sauerstoff (O) entsteht.

[8] Guanin: Eine bizyklische, eine Purin-Base; abgekürzt G

[9] Aflatoxin B1: Das giftigste Mykotoxin der Aflatoxine

[10] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen, ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht

[11] Xerotolerant: Trockenheit ertragend

[12] Aspergillus flavus

SL Fischer L (2006) Pilzgift in Lebensmitteln: warum Aflatoxine so gefährlich sind. www.spektrum.de/Wissen

Eingestellt am 15. März 2025

.

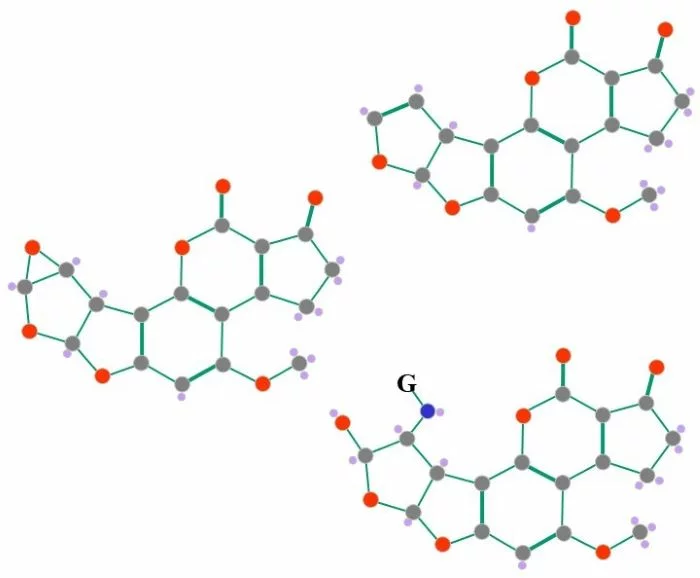

Aflatoxin B1, sein Epoxid und Bindung an das Guanin der DNA (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben rechts: Aflatoxin B1

Mitte links: Epoxidierung des Sauerstoffhetero-Fünferzyklus‘ (links) durch Sauerstoff in der Leber

Unten rechts: Aufspaltung des Epoxids unter Bildung einer Hydroxylgruppe [–OH]-Gruppe und Bindung an Stickstoff des Guanins (G).

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillus herbariorum (Originale; Reinhard Agerer)

Oben: Fruchtkörper (Kleistothecien) auf Holz

Unten: Ascosporen und junger Ascus mit Sporen und blau gefärbtem Restcytoplasma

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillus herbariorum

A: Konidienträger. – B-F: Entwicklung eines Fruchtkörpers. – G: Gruppe von jungen Asci. – H: Reifer Ascus.

Aus Gäumann (1926), S. 174, Abb. 110

Lizenz: Gemeinfrei wegen des Alters des Werks

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillus, Gießkannenschimmel

2 Fake News

.

Was ist nicht alles spekuliert und geschrieben

Über den Fluch Tutenchamuns[1] mit dem er der Welt prophezeite:

„Wer meine Kammer, meine Ruhe frevelhaft stört,

Sei mit plötzlichem Tode belegt!“

.

Welche Geschichten, aus welchen Gründen auch immer,

Sich der Ausgrabungsstätten Gegner erdachten,

Voll Sensationsgier Journalisten ersannen,

Nahmen Leser wie magisch gezogen voll Schaudern gern hin.

.

Des Pharos Fluch zur Folge, sollen Archäologen,

Nachdem sie die Stätte betreten, Mumien[2] und andere Teile berührt,

Eines unerklärlichen Todes verfallen,

Binnen kürzester Zeit dem Frevel erlegen sein.

.

Was wurde nicht alles für die Erklärung des Fluches bemüht!

Keine Strahlung, kein Gift, das die Dinge durchtränkte,

Fanden Forscher an Mumie oder im Grab.

.

Binden und Gaben in nicht bezifferter Menge

Seien Grund für der Frevler unerwarteten Tod.

.

Doch wer Leiden, Alter, den Zeitpunkt des Todes

Der vermeintlichen Fluchopfer kennt, der weiß,

Dass nichts, kein einziger Grund, der Wahrheit entspricht!

Und hätte ein Fluch des Pharaos wirklich die Macht,

Der Neuzeit Menschen ins Verderben zu stoßen,

Sie zu zerstören, weil sie es wagten, seinem Willen zuwider zu handeln,

So bestimmt nicht so auf die Schnelle,

Denn Karzinome[10] brauchen zu der Entwicklung Zeit.

.

Selbst der Fluch, der so oft wider besseres Wissen zitiert,

Bleibt Erfindung des menschlichen Geistes in seiner Schwäche,

Sensationelles, Geheimnisvolles dem Leser zu bieten:

Denn nichts stehe davon in der Kammer geschrieben!

.

Fußnoten

[1] Tutenchamun: Altägyptischer Pharao der 18. Dynastie (Neues Reich), regierte von 1332 bis 1323 v. Chr.

[2] Mumie: Durch konservierende Behandlung vor Verwesung geschützte Leiche

[3] Radioaktive Strahlung: Ein Atomkern wandelt sich unter Aussendung von Teilchen in einen anderen Kern (Tochterkern) um oder ändert unter Energieabgabe seinen Zustand. Die durch den Prozess ausgestrahlte ionisierende Strahlung wird umgangssprachlich auch „radioaktive Strahlung“ genannt.

[4] Alte Ägypter: Ägypter u Zeiten des Pyramidenbaus und der Errichtung der Königsgräber

[5] Aspergillus flavus: Gelber Gießkannenschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicae Ascomycota –…)

[6] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[7] Aflatoxine: Krebserregendes Mykotoxin von Aspergillus flavus und anderen Aspergillus-Arten

[8] Des 20. Jahrhunderts

[9] Mykotoxine: Von Pilzen produzierte Giftstoffe

[10] Karzinom: Krebsgeschwulst

Eingestellt am 15. März 2025

.

Bitunicate Ascomycota, Doppelwandige Schlauchpilze

1 Schichtungen

.

Und nicht sich der Umwelt Unbillen wegen

Mit dicken, melaninimprägnierten[4] Mauern sich wehren,

Bauen auf Grenzen in doppelter Sicht.

.

Um ein Mehrfaches dicker, oft noch geschichtet,

Drücken sie sich dem Umfeld entgegen, halten sich einen Zudringling fern,

Schützen interne Transporte vor Verlusten nach außen,

Erhalten des Hyphensystems[5] Kontinuität.

.

Anpassungsfähig je nach Lage der Dinge

Reagieren sie organspezifisch mit eng verflocht‘nem Gewebe[6],

Bunkern, der Nachkommen Fortkommen wegen,

Unter dichten, gemeinsamen Schichten sich ein[7]. –

.

Jede Funktion reagiert mit passender Antwort,

Soll optimalen Nutzen sie bringen;

Ganz speziell für Abschuss von Sporen gestalten.

.

Nicht nur der Kanone Mündung

Gilt besonderes Augenmerk,

Auch die druckabfedernde Wandung

Bedarf einer Neukonstruktion:

.

Zwei Schichten, durch eine Spaze[10] deutlich getrennt,

Rigid und stabil die äußere Lage[11];

Grätengleich[14] gegen das Lumen gerichtet, legen den Grund –

Ist allzeit bereit zum plötzlichen Strecken, wenn endlich fertig der Bau:

So zeigt sich der bitunicaten[15] Asci spezielles Design.

.

Was hülfe das Strecken der inneren Schicht,

Folgte nicht des Ascus‘

Plasmalemma dem Ruck:

Zerrisse, schon verlör‘ sich der Druck.

.

Nichts, was einmal gewonnen, hat ewig Bestand,

Wird eines Vorteils zuliebe mitunter reduziert,

Wenn Schießen nichts bringt, weil Warten sich lohnt:

Auf Wind, wenn er die Gegend durchstöbert,

Sporen findet und packt,

Vielleicht auf Tiere zur knabbernden Lust.

.

Fußnoten

[1] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[2] Fruchtkörperwand (Pezizomycotina): Um ascogene Hyphen und Hymenium zu schützen, errichten Pezizomycotina auf unterschiedliche Weise die Fruchtkörper mit stabilen, unterschiedlich dicken und dichten Wänden, geschichteter Struktur mit oft pilzmelaninimprägnierter Außenschicht.

[3] Fruchtkörpergrundtypen (Pezizomycotina): Nicht wenige Arten bilden anfangs geschlossene Fruchtkörper, in denen zunächst in einer Höhlung das Hymenium angelegt wird; erst danach öffnen sie sich, es freizulegen (hemiangiocarpe, halbgeschlossene Bildung). Andere aber legen es von Anfang an offen (gymnocarpe, nackte Bildung). In diesen Fällen ist das Hymenium von Beginn an eine durchgehende Schicht, aufgrund meist einer einzigen Gametangiogamie. Viele Arten lassen aber zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird; dies charakterisiert ein Pseudothecium. Anderer Arten Fruchtkörper bleiben als Kleistothecium für immer geschlossen (angiocarpe Bildung), warten auf Zerfall oder wollen sich fressen lassen.

[4] Pilzmelanine: Eine diverse Gruppe bräunlicher bis schwarzer Substanzen von Fungi, die ihren Ausgang von Pentaketiden nehmen (entstanden aus fünf Acetaten) und nicht von DOPA, wie dies für Animalia zutrifft.

[5] Plectenchym, Flechtgewebe (Fungi): Der Bau ausgewachsener Fruchtkörper gleicht im Schnitt oft einem echten Gewebe, einem Parenchym, bei dem die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden sind. Beim Flechtgewebe, dem Plectenchym, verkleben verzweigte Hyphen sekundär zu einer dichten Versammlung, wobei die Zellen des Plectenchyms durch Vergrößern und gegenseitiges Abplatten sich in ihrer Gestalt gelegentlich kaum von Zellen echten Gewebes unterscheiden lassen, doch die Zellverbindungen (Poren), zeigen den Verlauf der Hyphen; in ihrer Ontogenese wird der Aufbau aus einzelnen Fäden ohnehin deutlich.

[6] Plectenchym

[7] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird

[8] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[9] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[10] Zwischenraum

[11] Exoascus: Bitunicate Asci besitzen zwei funktionell differierende Ascusschichten, einen Exoascus, der bei Reife des Ascus aufreißt und nach unten zu strumpfartig sich faltend zusammenzieht, dabei übt er auf den inneren Teil, auf den Endoascus, weiteren Druck aus, der sich im Inneren fortsetzt und durch diese Druckerhöhung die Ascosporen durch seinen Porus hinausschleudert.

[12] Endoascus: Bitunicate Asci besitzen zwei funktionell differierende Ascusschichten, einen Exoascus, der bei Reife des Ascus‘ aufreißt und nach unten zu strumpfartig sich faltend zusammenzieht, dabei übt er auf den inneren Teil, auf den Endoascus, weiteren Druck aus, der sich im Inneren fortsetzt und durch diese Druckerhöhung die Ascosporen durch seinen Porus hinausschleudert.

[13] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer).

[14] Fischgräten, -rippen

[15] Bitunicat (Ascus): Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus

Eingestellt am 15. März 2025

.

Botryosphaeriales, Traubenkugelpilze

1 Schon wieder einer (AP)

.

Als er es merkte, war es für viele, ja für die meisten bereits zu spät:

Schrumpelnd hingen sie dicht an den Trauben[1],

Verloren bald ihr sonniges Grün,

Wurden braun überlaufen bis erdig getönt,

Schieden, schwärzlich vertrocknend, zwischen noch hübschen dahin,

Fielen zusammen dem Eimer zum Opfer,

Falls doch jemand sich der Mühe sie zu ernten unterzog,

Oder am Ende zum Boden hin.

.

Guignardia[2] freilich fühlt sich wohl hier am Boden,

Lutscht bis zum letzten Tropfen die Beere[3] von innen her aus,

Hofft auf ruhigen Winter, ohne hungrige Mäuse[4],

Ohne der Vögel[5] Suchen nach dürr gewordenem Obst.

.

Im Frühjahr, wenn feucht noch der Boden,

Mild die Umgebung,

Erblüht sie im Stroma[6] vom Schlaf in das Leben,

Formt Perithecien[7], zunächst noch verborgen

– Ein Plagiat, dieser Typ –

Schießt, ein wenig sich öffnend, Sporen

Dem Weinstock entgegen und trifft,

Ihm zur Unbill, ihr zum Glück.

.

Wenn kräftig das Wachstum der Reben[8],

Weil warm und sonnig das Wetter,

Wassergefüllt die Poren des Bodens,

Durchwirken Hyphen[9] Zellen von Blättern und Trieben

Für ungebremste schnelle Vermehrung:

Treiben sie, phialidisch[12] geformt, durch ihre Mündung

Insekten[13] und Regen entgegen.

.

Nekrotisch[14] verbräunende Flecken durchsprenkeln die Blätter

Mit dunklem Rand hin zum unbefallenen Grün;

Wie kleine Augen blicken sie frisch dem Betrachter entgegen

Und doch haben sie wirklich nichts Gutes im Sinn,

Denn, obwohl sie nur Opfer geworden,

Tragen sie doch Pykniden mit ihrer verheerenden Fracht.

Was können sie anders als Guignardias Willen besorgen? –

.

Ja, hätte er[15] früher die Zeichen erkannt,

Wären befallende Reben längst vom Weinstock entfernt,

Oder er hätte, Gleiches mit Gleichem vertrieben,

.

Doch nun aber treffen Konidien Beeren,

Genießen die reifende Süße,

Entziehen, verbrauchen, was das Zeug hält,

Bis, die erste zumindest, von ihrer Traube fällt.

.

Fußnoten

[1] Eigentlich eine Rispe (botanisch, Verzweigungstyp von Blüten- und Fruchtständen): Eine Hauptachse trägt sich wieder verzweigende Seitenäste

[2] Guignardia bidwellii: Schwarzfäule des Weins (Botryosphaeriaceae; nicht separat behandelt – Botryosphaeriales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota -…)

[3] Weinbeere, Frucht der Weinrebe: Vitis vinifera (Vitaceae; nicht separat behandelt – Vitales – Rosidae – Superrosidae – Eudicotyle –…)

[4] Mäuse: Mus spp. (Murinae – Muridae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)

[5] Vögel: Aves (Maniraptora – Coelurosauria – Tetanurae – Theropoda – Saurischia – …)

[6] Stroma (Pezizomycotina): Steriles, dichtes, mitunter überdauerungsfähiges Hyphengeflecht, aus oder auf dem Fruchtkörper entstehen

[7] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird

[8] Reben, Rebzweige: Zweige des Weinstocks, Vitis vinifera

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Pykniden (Fungi): Krugförmige Behälter für Konidien oder Spermatien

[11] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[12] Enteroblastisch-phialidisch: Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung hergezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[13] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[14] Nekrosen: Absterben mehrerer Zellen in begrenztem Gebiet

[15] Winzer

[16] Strobilurine: Antifungisch wirkende Moleküle, die Kiefernzapfenrüblinge in ihr Substrat abgeben, um andersartige Konkurrenten von dieser schon besetzten ökologischen Nische fernzuhalten. Aus den natürlich vorkommenden Substanzen wurden chemische Varianten hergestellt, die nicht nur besser gegen parasitische Pilze wirken, sondern auch den vielfältigen Anforderungen an auszubringende Fungizide genügen (z. B. gute Applizierbarkeit, Haltbarkeit über einen längeren Zeitraum, Abbau zu unbedenklichen Produkten)

[17] Kiefernzapfenrübling: Strobilurus tenacellus (Physalacriaceae – Maramiineae – Agaricales – Agaricanae – Agaricomycetidae -…)

[18] Fungizid: Substanz (oft von Bakterien oder Pilzen stammend, wenn nicht synthetisch gewonnen), die gegen Pilze wirkt

Eingestellt am 15. März 2025

.

Guignardia bidwellii: Schwarzfäule des Weins

Autor: Daniel Molitor

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Germany license; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

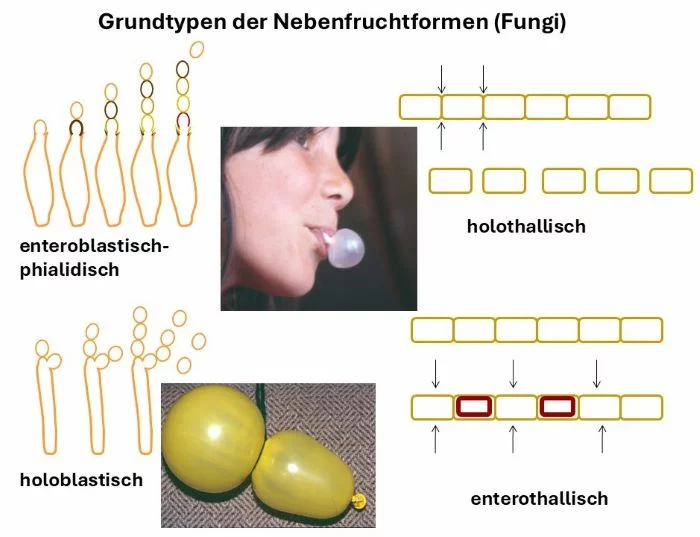

Grundtypen der Nebenfruchtformen (Fungi). (ppt-generiert, Originalfotos; Reinhard Agerer)

Enteroblastisch-phialidisch: Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung verwendet (die Kaugummiblase aus dem Mund des Mädchens soll dies andeuten); bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide; (die unterschiedlichen Farben der Konidienabfolge verdeutlichen dies.)

Holothallisch: Die Hyphen zerfallen in Reihe zu Konidien.

Enterothallisch: In Hyphenzellen bilden sich Konidien, wobei immer Zellen dazwischen frei davon bleiben; kollabierende, konidienlose Zellen dazwischen vereinzeln die entstandenen Konidien.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Botryosphaeriales, Traubenkugelpilze

2 Fällt schon gar nicht mehr auf (AP)

.

Vom Rand her meist kommend,

Von kräftigen Adern eckig umgrenzt

Ein goldgelber Ring als Markierung davor,

Mit Rändern nach oben gerollt, wenn allzu kräftig der Blätter Befall,

Zeigt sich im Frühjahr, falls Minierer[1] Platz dafür ließen,

.

Pykniden[4], mit Mündung das Blatt nach oben durchdringend,

Pressen Konidien[5] für rasche Vermehrung der Freiheit entgegen;

Gering nur wäre der Tausenden Chance Blätter zu treffen,

Spritzten nicht Tropfen[6] sie vielfach herum.

.

Gelingt es, keimen schnellstmöglich sie aus,

Durchzieh‘n das Blatt mit neuem Geflecht,

Und – bis der Sommer sich nähert –

Fahren sie unaufhörlich fort, clonal[7] sich zu mehren,

Um später – wer steuert ihr Umschaltverhalten? –

Zwar gleiche Pykniden im Blatt zu platzieren,

Doch deren Zellen, zwanzigmal kleiner als jene zuvor,

Werden nur als Spermatien[8] dienen.

.

Ein dichtes Geflecht[9] durchzieht nun die Bräune.

Warten in gefallenen Blättern aufs kommende Frühjahr;

– Frühzeitig trennten vom Laubwerk des Baumes sie sich –

Hoffnung, Nachkommen Leben zu schenken, unerwartet und jäh.

.

Doch, wessen Wohnung im Buschwerk versteckt,

Wird Asci[14] im Verborgenen formen,

Um Sporen zu frischgrünen Blättern zu jagen,

Für frischfröhliches Leben hin übers Jahr.

.

Fußnoten

[1] Rosskastanienminiermotte: Cameraria ohridella (Gracillariidae – Ditrysia s.s. – Ditrysia s.l. – Glossata – Lepidoptera –…)

[2] Aesculus hippocastanum: Gewöhnliche Rosskastanie (Hippocastaneae – Hippocastanoideae – Sapindaceae – Spindales – Malvanae –…)

[3] Guignardia aesculi: Blattbräune der Rosskastanie (Botryosphaeriaceae; nicht separat behandelt – Botryosphaeriales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)

[4] Pycniden (Fungi): Krugförmige Behälter für Konidien oder Spermatien

[5] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[6] Regentropfen

[7] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[8] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten) bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[9] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen