6 Amoebozoa Texte N-Z

zum Glossar über:

Pelomyxidae, Schweinchenamöben:

1 Die Formkonstante

Ungewöhnlich für Amöben besitzt Pelomyxa[1], die Schweinchenamöbe,

Nur einen einzigen, immer nach vorne gerichteten Fuß[2],

Der, so hoch und breit wie die ganze zylindrische Zelle,

Das Cytoplasma von vorne oben über den Apex nach unten hinten fließen lässt.

So bewegt sich die sonderbare Amöbe auf der Pellicula[3] gleichsam

Wie ein Panzer auf Ketten, wobei Cytoplasma[4] der Räder Rollen übernimmt.

.

Nicht genug damit des sonderbaren Verhaltes.

Geißeln, gebaut nach eukaryotischer Weise[7],

Denen Beweglichkeit jedoch als treibende Kraft verlorenging.

.

Verwundert reiben Experten sogar sich die Augen und

Fragen: Was sollen die Geißeln am Ende des Körpers denn?

Ist dies nicht der Opisthokonta[8] Markenzeichen?

Oder sind sie einfach, weil im Weg, nach hinten gerutscht?

.

Zwei Argumente sprechen für ein solches Verlagern:

Zwar enthält die Riesenzelle, die ein bis fünf Millimeter lang,

Oft Hunderte Kerne, doch nur wenige fungieren als Karyomastigonten[9],

Die zudem, verglichen zu anderen, nur einfach gebaut.

Außerdem treten Kinetosome[10] nur einzeln,

Nicht wie üblich als Paare hervor.

So scheint es, nach hinten verschoben lediglich wurden der Zelle Flagellen,

Dorthin, wo keines die als effektiver erkannte Bewegungsart stört.

.

Wie für Archamoebea typisch,

Wohl um sicher zu gehen, von dreifacher Art:

Grampositive, wie Gramnegative[17] und ein Bakterium, das eines von beidem verwirklicht.

In Vakuolen[18] sind sie deponiert, manche rund um den Kern.

.

Zweiteilung erfolgt mehrfach im Laufe des Jahres,

Wobei auch Spaltprodukte mit lediglich zwei Kernen entsteh’n.

Auch vierkernige Cysten[19] können sie bilden;

Ob Meiose[20] der Grund, ist ungewiss.

.

In sauerstoffarmen, pflanzenreichen Süßgewässern

Leben Schweinchenamöben an Ufern im Schlamm,

Nehmen an Nahrung allerhand Festes,

Bevorzugt Diatomeen[21], versehentlich winzige Körner von Sand,

Ist ihr Inneres doch mit vielerlei Kristallen beladen.

Vielleicht selektieren sie Nahrung, wie auch Regenwürmer[22], kaum.

.

Fußnoten

[1] Pelomyxa spp.: Schweinchenamöben (Pelomyxidae – Archamoebea – Amoebozoobionta - Amoebozoa – Eukarya)

[2] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[3] Pellicula: Zellrinde, kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[4] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[5] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[6] Uroid (Amöben): Hinterende

[7] 9 (doppelte Mikrotubuli) + 2 (einfache, zentralgelegene)

[8] Opisthokonta: Schubgeißler (Eukarya)

[9] Karyomastigont: Konstante Assoziation zwischen Kern und Basalkörper einer Geißel

[10] Centrioläquivalent, Kinetosom: Geißelbasis mit charakteristischem Bau aus neun Mal drei kurzen Microtubuli

[11] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[12] Hydrogenosom: Organell, das in manchen Organismen anstelle von Mitochondrien vorkommt und ein Überleben unter anaeroben Bedingungen ermöglicht; alle Hydrogenosomen stammen wahrscheinlich von Mitochondrien ab; dabei ging in fast allen Fällen das Genom inklusive der mitochondrialen Ribosomen verloren

[13] Peroxisomen: Organelle, mit vielerlei Radikale fusionierenden Enzymen; die bekanntesten darunter sind die Peroxidasen, darunter die Katalase, die Wasserstoffperoxid [H2O2] in Wasser umwandelt und damit entgiftet.

[14] Mitochondriom: Gesamtheit aller Mitochondrien einer Zelle

[15] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[16] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[17] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen; dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt; gram-positive Bakterien sind danach purpurn gefärbt, Gram-negative pinkfarben.

[18] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[19] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[20] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[21] Diatomeen: Bacillariophyceae (Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[22] Regenwürmer: Lumbricidae (Oligochaeta – Clitellata – Annelida – Schizocoelia – Spiralia –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

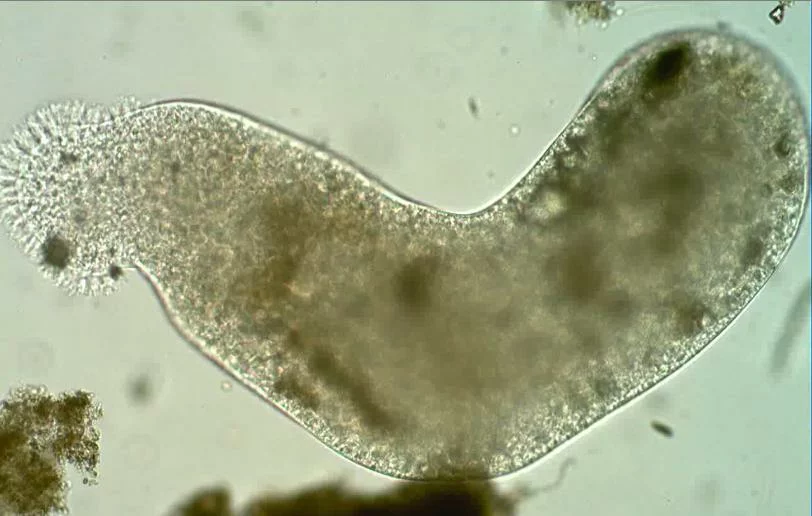

Pelomyxa palustris

Autor: Deuterostome

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

.

Pelomyxa in Bewegung:

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Physarales, Kalkschleimpilze:

1 Kontrastreich

Dunkelpurpurn, violettbraun, gar schwarz in Masse,

Purpurbräunlich oder violettlich die Sporen im Lichtmikroskop.

Doch wirken die Arten gar nicht so duster,

Deponieren sie doch, wo auch immer, hellweißen Kalk

Oft schon außen an der Peridie[1], doch

Überwiegend werden Capillitiumfasern[2] damit inkrustiert.

.

Wenn Fruchtkörper getrennt voneinander,

Bevorzugen manche Arten einen mehr oder weniger deutlichen Stiel,

Auch eine Columella[3] kann in den Sporenraum ragen,

Oft mit soliden, auch hohlen Fasern, verknüpft.

Eine Seltenheit sind Aethalien[4] in dieser Verwandtschaft,

Doch die Gerberlohe[5] schmückt sich damit. –

.

Unzählige weißüberkrustete bläuliche Birnchen

Hängen zu kleinen Trauben vereint,

An gelben, nur angedeuteten Stielchen

Herab von der üppig bewachsenen Flanke des uralten Stamms.

.

Ein Zweiglein trudelt herab,

Streift im Flug Badhamias[6] Sporenbehälter,

Zerstört manchen ihr prall gefülltes Gefäß;

Einer Handvoll jedoch schlägt es nur ab ein kleineres Stück.

.

Schwarz quillt die Masse der Sporen hervor,

Enthüllt ein kalkweißes, raumdurchspannendes Bändergerüst.

An vielen Stellen zerbrochen,

Steht es als sprödes Gerippe frei in den winzigen Raum.

.

Äußere Hülle, auch internes Skelett,

Belegen Kristalle aus Kalk.

Lebt der Schleimpilz aber in kalkarmen Substraten,

Erstrahlt er in freudigem Blau. –

.

Am Haufen von Borkenschnitzeln, im Wald lange schon irgendwo liegend,

– Niemand nahm sie, in Säcke zu füllen als Mulch –

Erscheinen nicht selten der Hexenbutter[7] Aethalien, der Gerberlohe, wie manche sie nennen,

Oft an Stellen, die sonnenbeschienen, mitunter recht heiß.

.

Scheinen über Nacht aus der Borke gekrochen!

Überzogen die Schnipsel mit schwefelgelblichen Kissen, die flach,

Groß jedoch oft wie Semmeln, die vielleicht achtlos dorthin geworfen,

Zu unregelmäßigen Grüppchen verteilt.

.

Weich anfangs noch, wie Sahne,

Durch die ein Finger dringt bis an den Grund,

Erstarrt und trocknet das Riesenplasmodium[8],

Wandelt komplett sich zum Sammelfruchtkörper[9] um,

Wird nach Stunden schon innerlich schwärzlich,

Zerbröselt, manipulierst du mit Stöckchen herum.

.

Röhrige Fruchtkörper, gebogen, oft wie verschlungen,

Füllen das Polster innerlich aus;

Alles bedeckt zunächst eine Rinde, die

Schützend um die Versammlung sich legt.

.

Wenn reif das Aethalium, finden sich weiße

Punkte und Striche im tiefen Schwarz:

Kalk inkrustiert das Pseudocapillitium[10], wenn überhaupt noch vorhanden,

Das Capillitium aber, bedeckt sich oft reichlich mit Plättchen von Kalk. –

.

Überrascht wird der ein oder andere Gartenliebhaber!

Kommt er eines Tages zu seinem Kompost,

Kann er Ähnliches auf seiner Anlage finden:

Eine Varietät Fuligo septicas[11] in gebrochenem Weiß.

.

Fußnoten

[1] Peridie: Nichtzellige Abschlussschicht von Sporenbehältern (Sporangien, Fruchtkörper)

[2] Capillitium: Sterile Fasern zum Auflockern und Präsentieren der Sporen, basierend auf ER-Cisternen, die zu arttypischen Formen zusammengesetzt sind; in diese Cisternen meist, doch auch von außen, werden oft chitinhaltige Substanzen abgeschieden, die hohle oder solide Fasern mit oft charakteristischen Oberflächenstrukturen ergeben; diese Fasern können hygroskopisch beweglich sein.

[3] Columella: Fortsetzung des Fruchtkörperstiels in den Sporenbehälter hinein, an dem das Capillitium abzweigt.

[4] Aethalium: Sammelfruchtkörper eines Plasmodiums, der durch eine Außenschicht geschützt wird und im Innern einzelne, kaum voneinander abgegrenzte Fruchtkörper aufweist; evolutiv zu verstehen als Verschmelzung von Einzelfruchtkörpern, die gelegentlich noch durch Peridienreste zu erkennen sind.

[5] Gerberlohe: Fuligo septica (Physarales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[6] Badhamia (Physarales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[7] Hexenbutter: Fuligo septica (Physarales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[8] Plasmodium: Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[9] Sammelfruchtkörper: Äthalien

[10] Pseudocapillitium: Kann auf zweierlei Wesen entstehen. Werden Einzelfruchtkörper (Sporangien) dichtest zu einem komplexen, einheitlich erscheinenden Sammelfruchtkörper zusammengelagert, bleiben oft Wände der Einzelfruchtkörper erhalten, die als sterile Scheiden im Sammelfruchtkörper erscheinen; gelegentlich entsteht es auch durch aneinandergelagerte Plasmodienbereiche, wobei Zwischenräume erhalten bleiben, die von erhärteten Plasmodiengrenzen umgeben sind.

[11] Fuligo septica: Gerberlohe, Hexenbutter (Physarales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

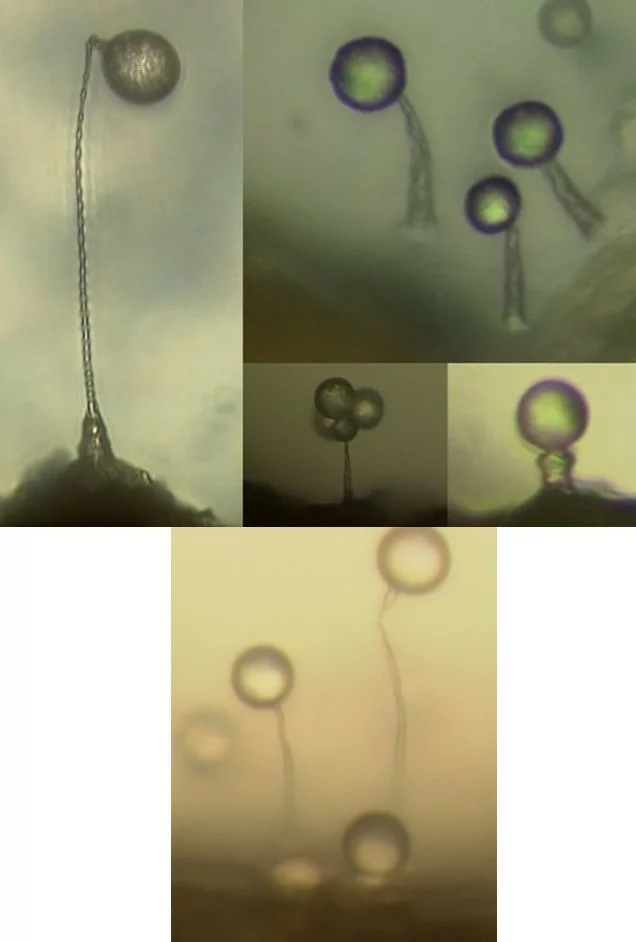

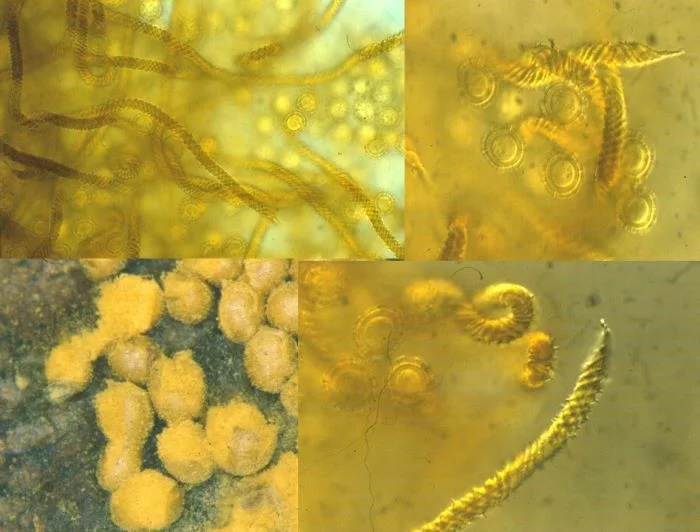

Verschiedene Arten der Physarales

Oben links: Badhamia utricularis (Original; Reinhard Agerer)

Oben rechts: Physarum psittacinum

Autor: HelenGinger

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Fuligo septica, Gerberlohe, Hexenbutter

Autor: Jerzy Opioła

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Protosteliida, Einsporschleimpilze:

1 Einsam noch

Als kleine Amöben durchzieh’n sie Poren und Ritzen

Immer auf Suche, was die Nahrungsvakuole gerade noch fasst,

Ob Bakterien, Hefen[1], Sporen, oder auch Jüngere Ihresgleichen.

Wird sie zu groß für den einzigen Kern, wird der ganze Körper geteilt,

Vermehrt sich exponentiell; erlaubt es die Gegend,

.

Den Amöben aber wird es zu dunkel irgendwann, dort wo sie leben.

Immer mehr zieht es ans Licht;

Wollen überdauern, neuen Generationen Leben geben,

Formen, was von Biologen Sporen genannt.

.

Flach rundet sich die Amöbe zur Scheibe,

Formt in der Mitte sich einen Knopf,

Der, nach oben sich hebend, von unten her

Etwas wie einen Hals zwischen sich und den Boden schiebt,

Der allmählich zum Stiel sich verlängert,

Bis ganz oben ein Ellipsoid, eine Kugel, häutchenumgeben sitzt.

.

Alles vertrocknet, was in die Spore

An der Spitze des Stielchens gehüllt;

Wartet als Ruhestadium,

Was in Kürze womöglich mit ihm noch geschieht.

.

Ein winziger Arthropode[4] bricht sie vom Sitzchen,

Nimmt sie am Tergum[5] zwischen den Haaren mit,

Lässt unbemerkt sie irgendwo fallen,

Vielleicht vom Heimatort etwas entfernt;

Andere gehen mit Wind auf die Reise,

Lassen auch so den Ort ihres Werdens zurück.

.

Manchen der etwa eineinhalb Dutzend Arten

Scheint diese Ausbreitungsweise doch zu ungewiss:

Schleudern aktiv von der Spitze die Spore,

Hoffen für Weiterreise auf Luftturbulenz.

.

Eine Spore für je eine Amöbe nur erscheint doch herzlich wenig.

So denkt die ein oder andere Art offenbar ebenso,

Verstreut beim Öffnen die Sporen frei in den Wind.

.

Jeweils eine Amöbe kriecht aus der Spore,

Setzt ihr kurzes, lappiges Füßchen[8] in die neu zu erkundende Welt,

Sucht Bakterien, Hefen und Sporen sich einzuverleiben,

Alles, was Energie und Baustoff fürs Wachstum, fürs Vermehren ihr bringt.

.

Fußnoten

[1] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet.

[2] Protostelium spp.: Einsporschleimpilze (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[3] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[4] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[5] Tergum (Hexapoda): Dorsaler Teil der vier Bereiche eines Körpersegments von Insekten

[6] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[7] Sporangiolen: Kleine Sporangien mit nur wenigen (1 bis etwa 5) Sporen

[8] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

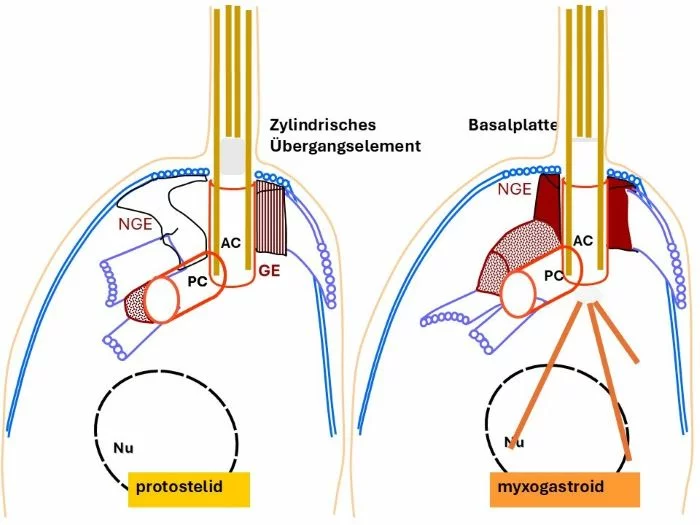

Vergleich der Geißelbasen der Protosteliida (protstelid) und Myxogstria (myxogastrid); (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Unterschiede liegen in Form und Position eines nichtgestreiften Elements (NGE, braun; bei protostelid nicht braun eingefärbt), im Vorhandensein eines gestreiften Elements (GE, protostelid) und in Anordnung und Größe eines anderen Geißelwurzelelements (punktiert); Mikrotubuli die über den Kern hinwegziehen (ocker) sind nur beim myxogastroiden Flagellaten vorhanden; ein zylindrisches Übergangselement (protostelid; grau), eine Basalplatte (Terminalplatte), (grau) bei myxogastroiden Flagellaten.

Bemerkenswert sind in beiden Fällen multitubuläre Bänder, die parallel zur Flagellatenoberfläche verlaufen, ein breiteres Band (blau) längs, ein schmäleres (violett) quer. Weitere Abkürzungen: AC: Centriol der nach vorne (anterior) gerichteten Geißel; PC: hinteres (posterior) Centriol, ohne Geißel; Nu: Nucleus.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen; Quelle nicht mehr nachvollziehbar.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Oben: Protostelium, s. l.

Fruchtkörper mehrerer protostelider Amöben: im Uhrzeigersinn von links: Endostelium zonatum, Schizoplamodiopsis vulgare, Cavostelium apophysatum, and Echinosteliopsis oligospora.

Autor: Jshadwi

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Protostelium mycophaga

Autor: George Ndiritu

Lizenz: Public domain; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Protosteliida, Einsporschleimpilze:

2 Vielkernig

Einen anderen Weg beschritt Ceratiomyxa[1].

Sie teilt die Amöbe nicht, wurde aber für einen einzelnen Kern zu groß;

Vermehrt ihn lieber mitotisch[2],

Damit sie so Informationen gleichmäßig über die ganze Amöbe verteilt.

.

Deswegen sind ihrem Wachstum, wenn gut die Ernährung

Kaum Grenzen gesetzt,

Sofern sie nicht Hindernisse zwingen

Und ein Teil der Amöbe andere Wege geht:

Sich zu verdoppeln, sich gar zu zerstückeln!

Doch wer sich separiert, besitzt weiterhin volle Information.

.

Neue Möglichkeiten eröffnen Ceratiomyxa die hohe Zahl an Kernen,

Ihre enorm gewachsene Dimension:

Lassen doch mehr gestielte Sporen sich bilden

Auf dem Fruchtkörper, der sich verzweigt und weit in die Höhe ragt.

.

Formt sie auf morschem Holz, das sie im Innern hatte bewohnt;

Setzt, wie Protostelium[5] einzelne, aber dicht stehende Spitzchen auf Äste und Flächen,

Heftet je eine Spore darauf.

.

Sie werden, wie zu erwarten, von Winden oder von Tierchen genommen,

Landen irgendwo an fernerem Ort.

Eine Amöbe kriecht, wenn günstig das Umfeld, aus jeder Spore,

Doch hat sie nicht das Wandern im Sinn, sondern anderes vor:

In ihr folgt die Meiose,

Setzt eine Mitose noch obendrauf.

Jede entstehende Zelle entlässt einen Schwärmer[6] mit

Ein oder zwei Geißeln[7], je nach Wahl,

Die zur Zygote[8] miteinander verschmelzen

.

Mit einigen Vorteilen geht Ceratiomyxa durchs Leben:

Hält ihre Sporen, empor,

Exponiert sie Luftturbulenzen;

Stellt Korallen wie Tiere oder mit Poren Verseh‘nes zur Schau;

Verwirklicht mit Abheben vom Substrat[11] und Vergrößerung

Reproduktiver Oberflächen[12] zwei wichtige Strategien der Evolution.

.

Lässt Sporen zu unterschiedlichen Zeiten reifen.

Damit werden, wenn portioniert, Ausbreitungsrisiken etwas gestreut;

Wenn nicht alle gleichzeitig freigegeben, hat bestimmt ein gewisser

Teil eine günstige Zeit gewählt.

.

Fußnoten

[1] Ceratiomyxa fruticulosa: Hornförmiger Hornschleimpilz (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[2] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[3] Ceratiomyxa fruticulosa: Hornförmiger Hornschleimpilz (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[4] Ceratiomyxa reticulata: Netziger, Poriger Hornschleimpilz (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[5] Protostelium spp.: Einsporschleimpilze (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[6] Isogameten: Gleichgestaltete „weibliche“ und „männliche“ Gameten; man spricht stattdessen besser von (+)- und (–)-Gameten oder von α- und β-Gameten

[7] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[8] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[9] Vielkernig: polyenergid

[10] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[11] Abheben vom Substrat, hinein in den Wind (Pilze): Ein entscheidendes evolutives Prinzip. Auch wenn Sporen aktiv weggeschleudert werden, wirken Luftturbulenzen und Windströmungen erheblich mit, besonders für Fernverbreitung, um Sporen an Orte zu bringen, die nicht schon von der eigenen Art besiedelt werden und erhöhen damit auch die Chance wieder geeignetes Substrat vorzufinden. Weil Luftturbulenzen substratnah recht gering sind, wenn überhaupt vorhanden, wirkt sich ein Schießen in luftbewegte Schichten besonders förderlich aus für die Verbreitung und den Erhalt einer Art. Damit wirkt Abheben vom Substrat fitnessfördernd für eine Art.

[12] Vergrößerung der Reproduktiven Oberfläche (Amoebozoa): Wenn es Pilzen gelingt, an einem begrenzt nur verfügbaren Ort, durch Verzweigen oder durch andere Maßnahmen die Oberfläche für Propagulen zu erhöhen, ist unter Berücksichtigung von Materialersparnis ein entscheidender Schritt für die Fitness einer Art vollzogen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Ceratiomyxa

Ceratiomyxa fruticulosa

Autor: Doug Bowman from DeKalb IL, USA

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Ceratiomyxa tunohokorio

Autor: Keisotyo

Lizenz: Creative-Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert; unverändert.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Stemonitomycetidae, Epihypothallische Schleimpilze:

1 Epihypothallisch

Stemonitales werden ihrer besonderen Fruchtkörperontogenese wegen

Als einzige Ordnung der Unterklasse Stemonitomycetidae geführt,

Erfolgt die Fruchtkörperbildung doch epihypothallisch[1],

Wie der Schleimpilzexperte dies nennt:

.

Der sich auf dem Substrat oft noch zu erkennen gibt,

Entstammt des Plasmodiums unterer Seite,

Was darüberlag, wurde in Sporokarpien[4] konvertiert.

.

Kleiner und einfacher gebaut ist der Stemonitomycetidae Plasmodium:

Anastomosen[5] zwischen getrennten Teilen treten nur wenige auf,

Auch der Inhalt des Aphanoplasmodiums[6]

Scheint bedeutend weniger strukturiert.

.

Sehr variabel, von Einzelfruchtkörpern bis zu Aethalien[7],

Treten der Stemonitales Gattungen auf;

Einheitlich wirkt mit dunklerem Braun bis Schwarz die Farbe der Sporen;

Der Fruchtkörper Stiele besteh‘n aus Fasern, erscheinen nicht als wären sie zellulär. –

.

Als schönste, als typischste Gattung gilt Stemonitis,

Nach der die Ordnung und Unterklasse benannt.

Sie bildet Wäldchen mit langachsigen Kronen,

Wie eingangs bereits erwähnt. –

.

Ein kleines Insekt eilt fliegend nahe der Borke dahin,

Prallt plötzlich an Bäumchen, die mitten im Weg ihm steh‘n,

Verbiegt sie ein Stück:

Schnellt elastisch mit ihm wieder zurück.

.

Völlig benommen springt es rasch weg,

Blickt nur auf das braunbepuderte Kleid,

Sieht nicht mehr den dünnen, glänzenden Stamm,

Nicht das feine Gezweig.

.

Stemonitis stand dem Armen im Wege!

Beinahe leergeschüttelt sind sämtliche Zweige,

Keiner erlitt einen Bruch,

Denn fest verbunden sind sie, verankert am Stamm,

Trotzen biegsam jeglichem Druck.

Ganz an der Spitze aber verblieben einzelne Sporen,

Doch auch benachbarte Bäumchen erwarten noch Wind für wirksame Streuung,

Verzichten gern auf Sporenmassen unter dem Baum. –

.

Fußnoten

[1] Epihypothallisch: Die untere Pellicula des Plasmodiums verfestigt sich zum Hypothallus; alles, was darüber lagert, wird zur Fruchtkörperbildung verwendet.

[2] Hypothallus: Verfestigte Reste des Plasmodiums, die auf dem Substrat verbleiben, nachdem die Fruchtkörper gebildet worden sind

[3] Plasmodium: Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[4] Sporokarpien: Fruchtkörper, Sporangien

[5] Anastomosen: Der Plasmodien Stränge können sich durch Querverbindungen (Anastomosen) verbinden und vernetzen

[6] Aphanoplasmodium: Ein wenig differenziertes, ziemlich spärlich granuliertes, kleineres Plasmodium mit geringer Zahl ziemlich weiter Anastomosen

[7] Aethalium: Sammelfruchtkörper eines Plasmodiums, der durch eine Außenschicht geschützt wird und im Innern einzelne, kaum voneinander abgegrenzte Fruchtkörper aufweist; evolutiv zu verstehen als Verschmelzung von Einzelfruchtkörpern, die gelegentlich noch durch Peridienreste zu erkennen sind.

Eingestellt am 14. Juni 2025

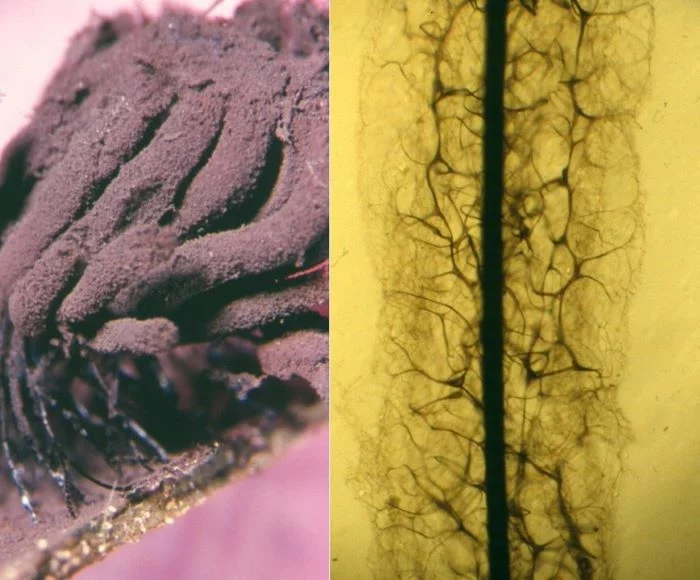

Stemonitis sp. (Originale; Reinhard Agerer)

Links: Gruppe bäumchenförmiger Fruchtkörper mit glänzendschwarzem Stiel; Blick auf die dunkelbraunen Sporenmassen, die im Capillitiumgerüst liegen.

Rechts: Aufsicht auf sporenfreies Capillitiumgerüst, das verzweigt und anastomosierend von der Columella ihren Ausgang nimmt; mikroskopisches Bild.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Trichiales, Faserschleimpilze:

1 In freudigen Farben

Ungestielt, oder in die Höhe gehoben durch ein kurzgeratenes Stielchen,

Oft bleibt sie stückweise oder als Schale basal noch erhalten;

Gelegentlich sieht einem Pokal sie ähnlich, mit Wattebausch reichlich gefüllt.

.

Wenn Stiele die Sporenbehälter heben,

Setzen sie niemals sich im Inneren fort;

Frei liegen oft des Capillitiums[3] Fasern,

Bisweilen sind sie aneinander fixiert.

Hervorquellende Sporen erscheinen hell als freudigfarbenes Pulver,

Farblos wirken sie unter dem Lichtmikroskop. –

.

Senfkornähnliche Kugeln bedecken

Den Zweigstumpf des liegenden Asts.

Bringen dichtgesät, hell wie ein leuchtender Fleck,

Wohlgefallen ins Dunkel des Moders.

.

Ein Lichtstrahl zielt auf den Boden,

Überglänzt die dottergelb schimmernde Haut,

Die manchen absteht wie klaffende Schuppen;

Andern ein Wuschel dem niedrigen Kragen entquillt.

.

Gelb bepudert sind seine Haare,

Gelb bestäubt die Peripherie.

Verwirrung bringt der Hauch deines Mundes:

Sie krümmen, strecken und kräuseln sich wieder,

Locken mehr vom Puder hervor,

Bestreuen feinstaubig benachbarte Kugeln mit gelblichem Mehl.

.

Schleudern plötzlich mit heftigem Ruck

Staubfeine Sporen weit in die Gegend hinaus:

Ein leichtes Wehen nimmt sie gelegentlich mit.

Dem Auge entschwunden, schweben sie hin; wo finden sie Rast?

.

Trichias[4] feine Fäden reagieren heftig

Auf wechselnde Feuchte der Luft.

Spiralig mit wenig erhabenen Leisten umwunden,

Mit kleinen Stacheln bestückt,

Verhaken sie sich in des Nachbarn verbog‘ne Gestalt,

Spannen den Bogen fast bis zum Anschlag

Bis sich der ständig steigende Druck

Urplötzlich entlädt mit sporenschleudernder Wucht. –

.

Hellpurpurn leuchtet das Gitternetz

Aus dem lang gestielten Pokal.

Kurz zuvor noch überdeckte Arcyria[5]

Feinhäutig den kostbaren, löchrigen Ball.

.

Sporen befüllen die Räume zwischen festgefügten, fast drehrunden Stäbchen;

Ihre Fläche von querstehenden Graten und

Kantigen Bändern fein rauh.

Sie halten zu lockeren Ballen die wohlverpackte genetische Fracht.

.

Das raumerfüllende dichte Gerüst

Bietet die Sporen dem Wind

Gleichsam

Für eine luftumwirbelte Tour.

.

Außen liegende Maschen legt am Anfang er frei,

Holt mit folgenden Böen auch die Versteckten hervor,

Fegt am Ende jeglichen Rest noch heraus:

Gesäubert liegt nun das purpurfarbene einst raumerfüllende Netz.

.

Die rötlichen Sporen wissen nichts von der Schönheit

Der leergeblasenen schaukelnden Wiege.

Sie sinnen nach Neuem.

Nehmen den Bauplan verschlüsselt mit sich. –

.

Fußnoten

[1] Sporokarpien: Fruchtkörper, Sporangien

[2] Peridie: Nichtzellige Abschlussschicht von Sporenbehältern (Sporangien, Fruchtkörper)

[3] Capillitium: Sterile Fasern zum Auflockern und Präsentieren der Sporen, basierend auf ER-Cisternen, die zu arttypischen Formen zusammengesetzt sind; in diese Cisternen meist, doch auch von außen, werden oft chitinhaltige Substanzen abgeschieden, die hohle oder solide Fasern mit oft charakteristischen Oberflächenstrukturen ergeben; diese Fasern können hygroskopisch beweglich sein.

[4] Trichia: Faserschleimpilz (Trichiales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[5] Arcyria: Kelchstäubling (Trichiales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

Trichia, Faserschleimpilz, in einigen Details (Originale; Reinhard Agerer)

Unten links: Fruchtkörpergruppe mit aufgeplatzter Peridie und herausstehendem Capillitium; zwischen den Sporokarpien mit Sporen gelb bepuderte Borke.

Übrige Bilder Detailaufnahmen von Capillitiumfasern und Sporen:

Oben links: Übersicht; geschlängelte, einzeln liegende Fasern erkennbar.

Oben rechts: Verdrillte, am Ende zugespitzte Faser(n) mit spiraligem, stachelspitzigem Ornament, dazwischen Sporen mit rauher Oberfläche; in Aufsicht auf die Sporen würde ein Netz zu erkennen sein. Beim Ausschleudern der Sporen aus dem Fruchtkörper, verhaken sich die Fasern durch ihre hygroskopische Bewegung; dabei werden Kräfte aufgebaut, die plötzlich durch Lösung der Spannung in Streckung und Neuverhaken münden und dabei ruckartig die mit dem Ornament an ihnen hängenden und auch benachbarte Sporen wegschleudern. Durch ständigen Wechsel der Luftfeuchtigkeit, was beim Anhauchen unter einer Lupe gut zu erkennen ist, werden die Sporen allmählich ausgeschleudert. Tiere oder Wind nehmen sie mit.

Unten rechts: Capillitiumfaser in größerer Aufnahme; spiraliges Ornament mit kleinen, aufgesetzten Spitzchen gut erkennbar; die dünne zentrale Linie deutet den Hohlraum der Faser an.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Einige Arten der Trichiales

Oben links: Arcyria denudata, Nackter Kelchbecherling

Autor: Dan Molter

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Oben rechts: Arcyria cinerea; Aschgrauer Kelchstäubling

Autor: Eduardo A. Esquivel Rios

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Mitte links: Arcyria obvelata; Nickender Kelchstäubling

Autor: Doug Bowman

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Mitte rechts: Arcyria incarnata; Sienabrauner Kelchstäubling

Autor: Toffel

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Unten links: Trichia crateriformis, Kraterförmiger Faserschleimpilz

Autor: Peta McDonald

Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert

Unten rechts: Metatrichia vesparium, Wespennestartiger Schleimpilz

Autor: Eva Skific

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Tubulinea, Röhrenfüßer:

1 Kaum Handfestes

Kaum Handfestes lässt sich finden und doch sind sich Experten weitgehend sicher,

Ihre Verwandtschaft sei gut durch tubuläre Füßchen[1] umgrenzt,

Auch wenn oft lappenförmige dazu noch kommen,

Doch der tubulären Cytoplasmafluss[2] zeichne sie ebenfalls aus:

Monoaxil[3] sei er, immer entlang einer Achse,

Wächst das Füßchen oder zieht es sich wieder zurück;

Dies beträfe nicht nur Pseudopodien[4],

Auch für die ganze Zelle träf‘ diese Eigenart zu.

.

Nackt sind die meisten,

– Doch, wen wundert es eigentlich noch? –

Manche wollen vor Unbill sich schützen,

Setzen zum Schutz Gehäuse[5] sich auf.

.

Einigen geben, für andere ist dies noch nicht bewiesen,

Cysten[6] für längere Ruhe Schutz.

Kriechen dann als Amöbe wieder hervor,

Denn Geißeln[7] sind ihnen fremd.

.

Fußnoten

[1] Tubuläre Füßchen, tubuläre Pseudopodien (Amöben): Pseudopodien röhrenförmiger Gestalt

[2] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[3] Monaxil: mit/in/an einer Achse

[4] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[5] Gehäuse (Amöben): Eine dorsale Schutzschicht aus unterschiedlichen Partikeln

[6] Cyste (Überdauerungsform): Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[7] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

Eingestellt am 14. Juni.2025

.

Vendobionta, Vendobionten:

1 Sandige Angelegenheit (HP)

Auf rasch wachsenden Matten langgestreckt liegend,

Lebt Vendo[1], wie manche Zeitgenossen, ungeniert im Schlaraffenland.

Nachwachsende Rohstoffe nimmt sie,

Ohne sich viel zu bewegen, in sich hinein.

.

Schnell sich vergrößernd, teilend, vermehren Vendos

Zur unüberschaubaren Population,

Besiedeln, mit Licht und lebenswichtigen Ionen versorgte,

Ausgedehnte Biofilme[2] von Region zu Region.

.

Wie schön wäre das Leben!

Doch Katastrophen verändern es jäh:

Schauer kleinster Partikel rieseln beständig herab,

.

Die nahe Mündung des Bachlaufs

Brachte die Fracht weit mit sich her.

Ein Gewittersturm befüllte das Rinnsal,

Schwemmte lang schon liegende Schichten ins Meer.

.

Nur wenige hatten das Glück, kaum bepudert zu sein.

Doch ihre dünn sie begrenzende Haut

War zu schwach die Körnchen zu halten:

Sanken, membranumhüllt, langsam ins Cytoplasma[5] hinab.

.

Die Zelle kann’s nicht ertragen!

Transportiert sie zur Peripherie,

Lagert sie ab, formt eine sandige Schicht,

Gewinnt, Nachteil zum Vorteil gewendet, Stabilität.

.

Nur nicht aufgeben heißt die Devise!

Leben quillt wieder aus der Bedeckung hervor.

Vendos finden bald Mengen an Nahrung,

Ergänzen mit abgestorbenen Resten die Kost.

.

Stabiler nun, leben sie wechselnden Zeiten entgegen,

Nehmen an Masse und Größe noch zu.

Doch im Innern sind ihnen Grenzen gesetzt:

Denn über zu weite Strecken versiegen Informationen im Nu.

.

Fußnoten

[1] Vendo: Name für hypothetischen Vorfahren der Vendobionten

[2] Biofilme: Dünne, meist geschlossene Schichten aus verschiedenen Mikroorganismen

[3] Schluff: Gesteinspartikel zwischen 0,06 und 0,0002 mm Größe

[4] Sandiger Ton: Ton (Korngröße kleiner als 0,0002 mm) mit Sandanteilen von weniger als 18 Gewichtsprozent Sand (Korngröße zwischen 2 und 0,06 mm)

[5] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Vendobionta, Vendobionten:

2 Nukeäre Aufrüstung (HP, †)

Kerne vermehren hilft ab dem Dilemma.

Entschieden sichern sie allseits ihr Einflussareal,

Grenzen Minigebiete funktionell voneinander,

Wachen akribisch übers eigene Reich.

.

Koordinieren Biosynthesen, Transport und Vesikelverkehr[1],

Treiben Sandvakuolen[2] möglichst weit von sich weg und –

Stoßen an Grenzen, die, auch von Nachbarn beansprucht,

Befestigt werden durch lockersandigen Bau.

.

Gleichberechtigt wirkt jeder der Herrscher,

Dehnt sein Gebiet bis ans Limit der Macht.

Als Ganzes betrachtet, erscheint die Zelle gekammert,

Aus regelmäßigen Kompartimenten zusammengesetzt.

.

Nicht fest sind die Grenzen,

Sind zum Verschieben gedacht.

Wächst die Zelle, teilt ihre Kerne,

Wird der Grundstein für neue Kammern bedacht.

Seriell geordnet liegen die Räume,

Oft auch fraktal[3], spiegeln sie Unordnung doch damit vor.

.

Aufgaben zuweisen, geschickt verteilen,

Bringt für innovative Ideen den nötigen Raum;

Arbeitsteilung und Differenzierung[4]

Helfen, um zu Überleben den Kampf zu besteh‘n.

.

Fußnoten

[1] Vesikel: Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[2] Mit Sand gefüllte Vesikel

[3] Fraktal: Eine Art mathematischer Form mit unendlicher Komplexität die durch Wiederholung einfacher Prozesse auf verschiedenen Maßstabsebenen komplexe Muster erzeugen. Im Wesentlichen ist ein Fraktal ein sich endlos wiederholendes Muster, und jeder Teil des Fraktals sieht dem Gesamtbild sehr ähnlich, unabhängig davon, wie weit hinein- oder herausgezoomt wird.

[4] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Vendobionta, Vendobionten:

3 Flach (†)

Wie Federn und langgliedrige Blätter

Belegen Vendobionten flächig

Biomatten[1] mit maximalem Kontakt,

Die unfreiwillig sich geben als nährende Schicht.

.

Unbeweglich vielleicht, wer kann es ergründen,

Liegen sie dicht auf lebendem Grund,

Umgeben, womöglich zum Teil überwuchert,

Von photosynthetisch aktiven, oder heterotrophen Mikroben.

.

Fanden sie Zugang zu lichtverwertenden Algen[2]

Als Lieferanten von Zucker in enger Symbiose[3]?

Kein Mensch kennt die Antwort,

Ihre Zeit ist lang schon dahin[4].

.

Dickinsónia[5] liebt diese Matten.

Erniétta[6] aber bleibt, wie es scheint, im Grund,

Liegend, vielleicht stehend auf Sand,

Lebte von Organischem womöglich, was lebend einmal war.

.

Fußnoten

[1] Biofilme: Dünne, meist geschlossene Schichten aus verschiedenen Mikroorganismen

[2] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[3] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

[4] Ediacarium-Zeit: vor ca. 635 – 542 Millionen Jahren

[5] Dickinsonia †: Vendobionta (Amoebozoa – Eukarya)

[6] Ernietta †: Vendobionta (Amoebozoa – Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2025

Zwei der vielen Vendobionten aus der Ediacarium-Zeit

Links: Dickinsonia costata

Autor: Verisimilus at English Wikipedia

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Rechts: Ernietta plateauensis

Autor: Gregory Retallack

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Vendobionta, Vendobionten:

4 Abgehohen (†)

Warum immer flach am Bauche nur liegen,

In Ungewissheit Sandfracht im Wasser befürchten,

Wenn doch knapp überm Boden

Energiereiche Schwaden ununterbrochen zieh‘n?

.

Den Rücken aufbäumend,

Heben sich über Generationen hinweg

Federn und Blättchen

Oftmals mit Stielen steil in die Höh.

.

Den Halt zu verbessern,

Kleben mit rundlicher Scheibe

Glaessnéria und Chárnia[1] sich an

Recken als partiell unterteilte,

Mehrzentimeterhohe, riesige Zellen

Sich der Strömung trotzend entgegen.

.

Nur leichter Schluff[2],

Noch leichterer Ton[3],

Bekleben, auch für internen Gebrauch bestimmt,

Der Vendobionten erhabene Form.

So bringen sie lebensbedrohende Feinstpartikel

Nicht in Gefahr. –

.

Doch wer verantwortet dann der Vendobionten Verschwinden?

Dickinsónia, Erniétta, Glaessnéria und Chárnia[4]

Leben nicht mehr seit Urzeiten schon.

Nur Sandgerippe sind bleibende Zeugen davon.

.

Waren es großflächig weidende Tiere,

Die bis zur letzten Riesenzelle Vendobionten verspeisten?

Wurden Sandschichten letztlich dann doch zu mächtig und

Damit alle erstickten?

Oder wurden doch am Ende die Riesenzellen zu groß,

Zu wenig flexibel für manche interne Funktion?

Vielleicht brachte Sesshaftigkeit sie in diese Bredouille[5],

Blieben sitzen, wo Wandern doch wäre das Mittel der Wahl?

Sie verließen die Welt

Vor fünfhundertfünfzig Millionen Jahren final.

.

Fußnoten

[1] Glaessneria †: Vendobionta (Amoebozoa – Eukarya)

[2] Schluff: Gesteinspartikel zwischen 0,06 und 0,0002 mm Größe

[3] Ton: Gesteinspartikel keiner als 0,002 mm Größe

[4] Chárnia †: Vendobionta (Amaoebozoa – Eukarya)

[5] Bredouille: Schwierigkeiten, Bedrängnis, Klemme

Eingestellt am 14. Juni 2025

Charnia (Vendobiont)

Die Vertreter der Gattung Charnia ähneln in ihrem Aussehen einem länglichen Farnblatt. Zusätzlich verfügen sie über einen diskusförmigen Fuß, der vermutlich als Halterung am Meeresgrund diente. Sie erreichten eine Länge von bis zu zwei Metern und werden damit als aufrechtstehend interpretiert wird.

Autor: Verisimilus at English Wikipedia

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.