7.1 Apicomplexa Texte D-Z

zum Glossar über:

Gregarinasina, Gregarinenartige

1 Lebenskreislauf

.

So wird asexuelle Vermehrung[3] unumgänglich, bringt sie doch,

.

Verkompliziert wird, besonders wenn Wirtswechsel eingeschlossen,

Die oft in geschloss'nen Behältern erfolgen und zudem,

Wenn in Zygoten[11] asexuelle Vermehrung erfolgt.

.

Diese allgemeine Schilderung soll, so ist zu hoffen,

Helfen, der Gregarinasina Entwicklung nun leichter zu versteh'n:

Eine Gregarine, ihre Gestalt lassen wir zunächst beiseite,

Drang als Sporozoit[12] in des Wirts Leibeshöhle oder in ein spezielles Organ, Bevor es, durch seine Oberfläche sich vom Wirt ernährend,

Zum reifenden großen Individuum wuchs.

.

– Anfangs noch heften Sporozoite

Sich mit Conoid[13] an des Wirts Zellen,

Wandern aber, wenn größer, mit Hilfe submikroskopischer[14] Oberflächenfalten,

Oberfläche gelöste Nährstoffe aus dem Wirt auf. –

.

Umgeben gemeinsam sich mit schützender Hülle, werden zur Cyste[21];

Diese multiple Gametenbildung durch die Gamonten in der Gamontencyste

Kommt einer schnellen Vermehrung, einem Nebenkreislauf, gleich.

.

Jede Zygote wird, nachdem sie mit eigener Wand sich umgeben,

Nach Meiose und anschießender Mitose, zur Mutterzelle alsdann

Von acht haploiden[27] Sporozoiten, die sich vergrößern

Und einen von zwei möglichen Wegen beschreiten, wenn sie befreit:

.

Wachsen Entweder heran zu Gregarinen,

Beschreiten sexuell den weiteren Weg,

Oder zerteilen sich mitotisch asexuell, im Wirt

Ihren Bestand zu vermehren[28], lassen ihn, wenn einmal befallen, nie wieder los.

.

Fußnoten

[1] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[2] Apicomplexa: Komplexspitzler (Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[3] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[6] Hauptkreislauf, Hauptfruchtform: In diesem Teil des Entwicklungskreislaufes finden P!, K! und R! statt; hier erfolgt also die sexuelle Fortpflanzung; während im Nebenkreislauf, in der Nebenfruchtform, nur asexuelle Vermehrung durch M! erfolgt

[7] Nebenkreislauf, Nebenfruchtform: Eine asexuelle Vermehrung, die nicht direkt in den Entwicklungskreislauf (Hauptkreislauf, Hauptfruchtform) eingeschaltet ist, sondern für eine seiner Phasen der schnellen, oft explosionsartigen Vermehrung dient

[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[9] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[10] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[11] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[12] Sporozoit (Apicomplexa): Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[13] Conoid (Apicomplexa): spiralig angeordnete, apexnahe Mikrotubuli

[14] Submikroskopisch: Sehr klein, nicht mehr mit normalem Lichtmikroskop erkennbar

[15] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[16] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[17] Diffusion: Physikalischer Prozess der zum Ausgleich unterschiedlicher Konzentrationen von Stoffen in Gasen und Flüssigkeiten führt

[18] Mikroporen (Apicomplexa): Submikroskopische Poren der Zelloberfläche, durch die dem Wirt Nahrung entnommen wird

[19] Gamonten (Apicomplexa): Unbegeißelte, große, parasitisch lebende, als Gameten wirkende, oder gametenbildende, Zellen

[20] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[21] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[22] Isogamie: Plasmo- und Karyogamie gleichgestalteter Gameten

[23] Anisogamie (morphologische): Plasmo- und Karyogamie unterschiedlich gestalteter Gameten

[24] Iso-, respektive Anisogamenten; im zweiten Fall spricht man von Makro- und Mikrogameten

[25] Gamontencyste: Vor der Gametenbildung schließen sich die beiden Gamonten in eine schützende Hülle, in eine Cyste ein

[26] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[27] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[28] Merozoiten (Apicomplexa): Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

Eingestellt am 14. Juni 2025

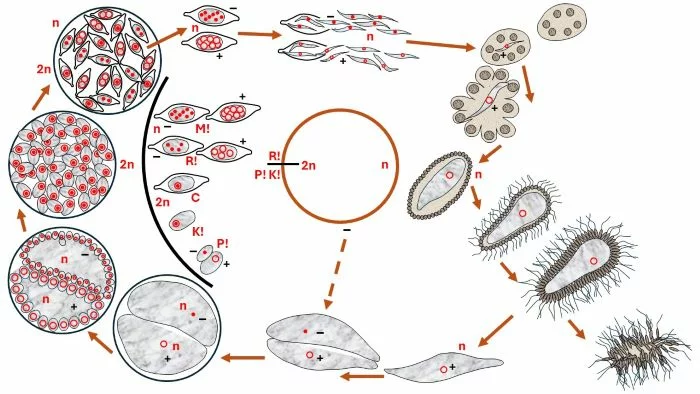

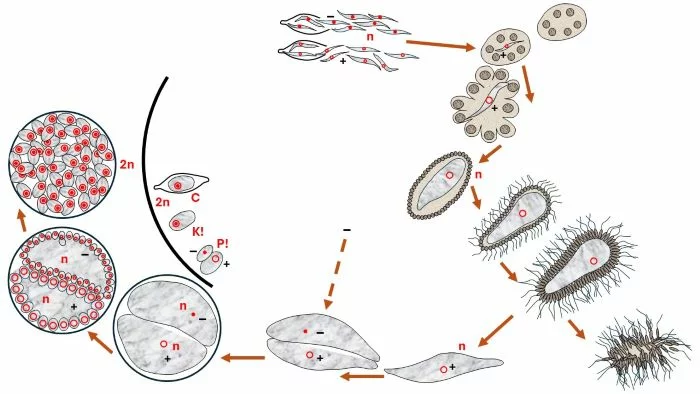

Lebenszyklus von Monocystis (Gregarinasina); (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Acht haploide (–)- und (+)-gestimmte Sporozoite (Punkt- bzw. Kringelkerne) verlassen Zygoten und befallen, nachdem sie von Regenwürmern aufgenommen wurden, spermienbildende Zellen der Regenwurmhoden und vergrößern sich, sich davon ernährend (strukturierte rundliche Flächen: sich bildende Spermien des Regenwurms),

Bis, was zum Gamonten werden wird, der Zelle Inhalt vollkommen aufgebraucht hat und Spermien, zunächst noch ohne Geißel, letztlich mit ihren Geißeln den Gamonten wie mit einer Hülle umgeben, aus der Monocystis schlüpft und die Masse der Spermien zurücklässt.

Zwei als Gamonten fungierende, konträrgeschlechtliche, haploide (Punkt- bzw. Kringelkern) Zellen legen sich eng aneinander und umhüllen sich mit einer Wand, werden zur Gamontencyste; jeder der beiden Gamonten bildet an seiner Peripherie eine große Menge an Gameten (Zellen mit Punkt- bzw. Kringelkern), die je durch Plasmogamie und durch unmittelbar anschließende Karyogamie zu diploiden Zygoten verschmelzen.

[Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: P!, K! und C (Cystenwandbildung der Zygoten)]. – Die multiple Bildung der Gameten aus je einem Gamonten kann als schnelle asexuelle Vermehrung, als Nebenkreislauf im Entwicklungszyklus verstanden werden.

Die Zygoten encystieren sich, vollziehen die Meiose und schließen eine Mitose an, so dass acht haploide Kerne (Punkt- bzw. Kringelkerne) in den Zygoten entstehen. [Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: R! und M!]

Die Zygoten werden aus der Gamontencyste frei und entlassen acht haploide, konträrgeschlechtliche (Punkt- bzw. Kringelkerne) Sporozoite, womit der Kreislauf geschlossen ist.

In Kreisform dargestellt zeigt sich ein haploider Organismus (n), bei dem nur die Zygote diploid (2n) ist. Eine asexuelle Vermehrung, ein Nebenkreislauf, findet in der Gamontencyste statt. Außerdem erfolgt ein Organismenwechsel, wobei von einem zweiten Wirt eigentlich nicht gesprochen werden kann, denn der zweite Organismus (Vögel; oft Amsel oder Elster) ist nur der Freisetzer der Zygoten durch Koten, nachdem ein gefressener infizierter Regenwurm verdaut worden ist.

Nach Storch & Welsch (2014), Seite 31, Abb. 15

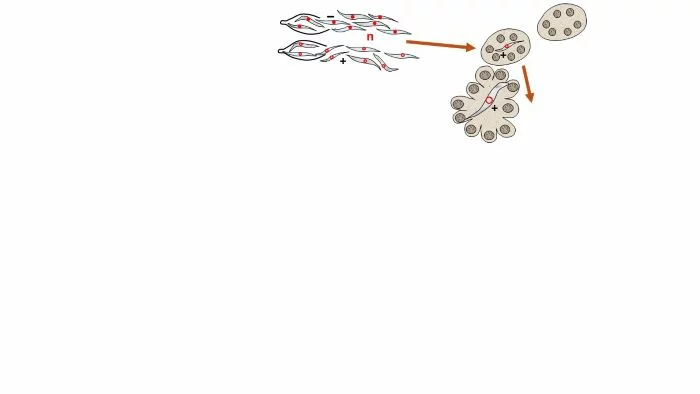

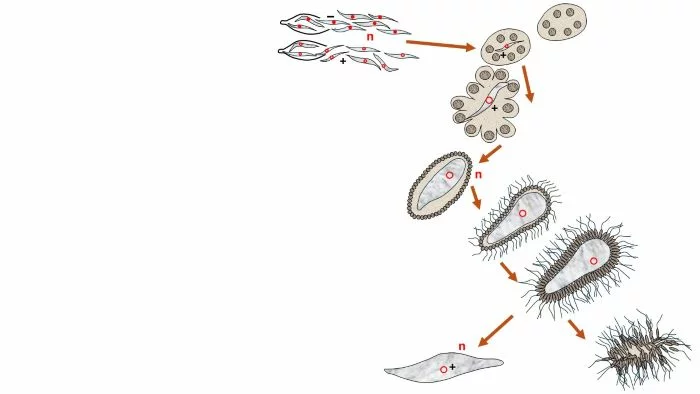

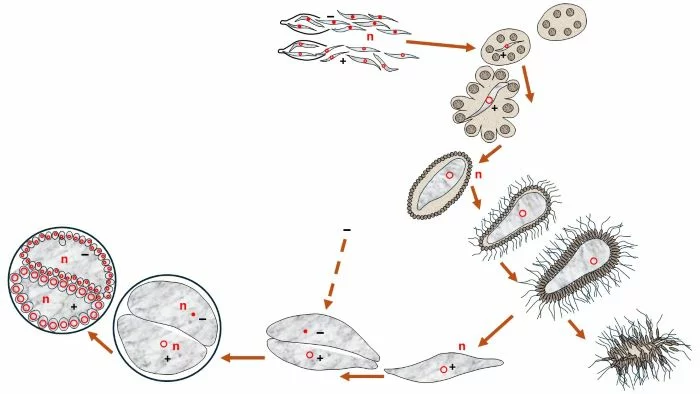

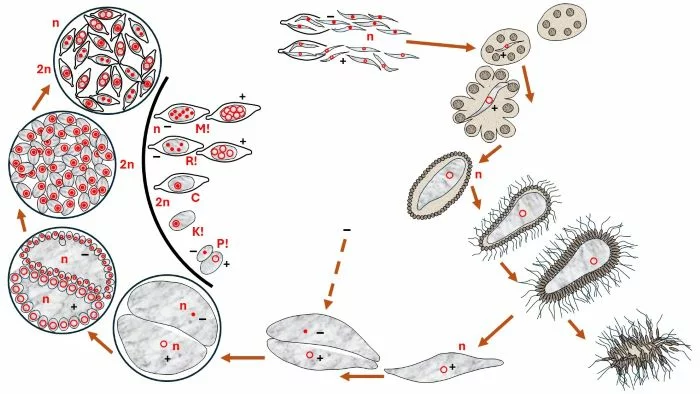

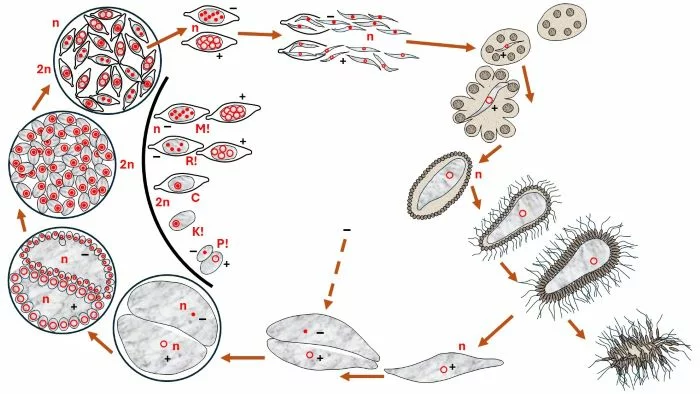

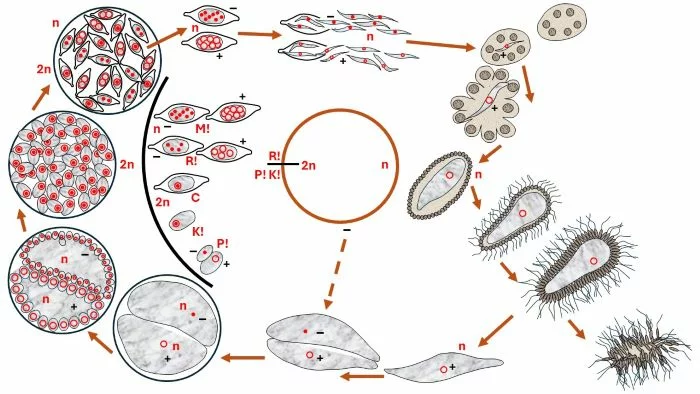

In den nachfolgenden sieben Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Acht haploide (–)- und (+)-gestimmte Sporozoite (Punkt- bzw. Kringelkerne) verlassen Zygoten und befallen, nachdem sie von Regenwürmern aufgenommen wurden, spermienbildende Zellen der Regenwurmhoden und vergrößern sich, sich davon ernährend (strukturierte rundliche Flächen: sich bildende Spermien des Regenwurms),

Bis, was zum Gamonten werden wird, der Zelle Inhalt vollkommen aufgebraucht hat und Spermien, zunächst noch ohne Geißel, letztlich mit ihren Geißeln den Gamonten wie mit einer Hülle umgeben, aus der Monocystis schlüpft und die Masse der Spermien zurücklässt.

Zwei als Gamonten fungierende, konträrgeschlechtliche, haploide (Punkt- bzw. Kringelkern) Zellen legen sich eng aneinander und umhüllen sich mit einer Wand, werden zur Gamontencyste; jeder der beiden Gamonten bildet an seiner Peripherie eine große Menge an Gameten (Zellen mit Punkt- bzw. Kringelkern), die je durch Plasmogamie und durch unmittelbar anschließende Karyogamie zu diploiden Zygoten verschmelzen.

[Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: P!, K! und C (Cystenwandbildung der Zygoten)]. – Die multiple Bildung der Gameten aus je einem Gamonten kann als schnelle asexuelle Vermehrung, als Nebenkreislauf im Entwicklungszyklus verstanden werden.

Die Zygoten encystieren sich, vollziehen die Meiose und schließen eine Mitose an, so dass acht haploide Kerne (Punkt- bzw. Kringelkerne) in den Zygoten entstehen. [Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: R! und M!]

Die Zygoten werden aus der Gamontencyste frei und entlassen acht haploide, konträrgeschlechtliche (Punkt- bzw. Kringelkerne) Sporozoite, womit der Kreislauf geschlossen ist.

In Kreisform dargestellt zeigt sich ein haploider Organismus (n), bei dem nur die Zygote diploid (2n) ist. Eine asexuelle Vermehrung, ein Nebenkreislauf, findet in der Gamontencyste statt. Außerdem erfolgt ein Organismenwechsel, wobei von einem zweiten Wirt eigentlich nicht gesprochen werden kann, denn der zweite Organismus (Vögel; oft Amsel oder Elster) ist nur der Freisetzer der Zygoten durch Koten, nachdem ein gefressener infizierter Regenwurm verdaut worden ist.

.

Gregarinasina, Gregarinenartige

2 Gestalten

.

Die etwa vierzehnhundertundfünfzig Gregarinasina-Arten

Unterscheiden sich nicht nur in der Art ihres Wirts,

Auch in der Gamonten Gestalt und in Einzelheiten des Lebenskreislaufs,

Der aber generell dem geschilderten folgt.

.

Zweizellig gliedern sich Gregarina-Arten[1],

Wobei der kleinere Abschnitt[2], immer kernlos und lichter, vorangeht,

Der zweite, trüb, voll von Reserven,

Trägt das Kommandozentrum, den Kern.

.

Verschiedene Arten tragen ganz vorne, vor der ersten Zelle,

Etwas Unzelluläres von artspezifischer Form[3],

Eine Struktur, die sie verwenden,

Sich im Wirt festzuhalten, damit sie den Halt nicht verlier’n.

.

Gregarina polymorpha[4] ist eine Spezies,

Die im Darm von Mehlwürmern[5] haust:

Plump kommt sie daher, wie ein Schneemann, mit Kopf so breit wie der Körper,

Ein Haftorgan[6] verwendet und braucht sie nicht. –

.

Monocystis[7] hingegen, in Samenblasen von Regenwürmern zu Hause,

Kommt ohne Epimerit nur einzellig daher,

Werden Regenwürmer[8] von Vögeln gefressen,

Bleiben am Leben, warten bis mit Kot auf den Boden sie fallen.

Haben sie Glück, zieht ein Regenwurm sie in den Darm:

Verlassen ihn, ihn durchwandernd, suchen die Körperhöhle,

Streben der Samenblase zielgenau zu,

Dringen in Zellen der Keimzellenbildung,

Zehren alles von innen her aus.

.

Fußnoten

[1] Gregarina spp.: Gregarinen i.e.S. (Gregarinasina – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[2] Protomerit: Vordere, zellkernlose Zelle

[3] Epimerit (Gregarinasida): Hintere, kernführende Zelle

[4] Gregarina polymorpha: Vielgestaltige Gregarine (Gregarinasina – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[5] Larven der Mehlkäfer: Tenebrio molitor (Tenebrionidae; nicht separat behandelt – Polyphaga – Coleoptera – Neuropteroidea – Neuromecoptera –…)

[6] Epimerit

[7] Monocystis spp: Einzellgregarinen (Gregarinasina – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[8] Regenwürmer: Lumbricidae (Oligochaeta – Clitellata – Annelida – Schizocoelia – Spiralia –…)

[9] Sporozoit: Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[10] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

Eingestellt am 14. Juni 2025

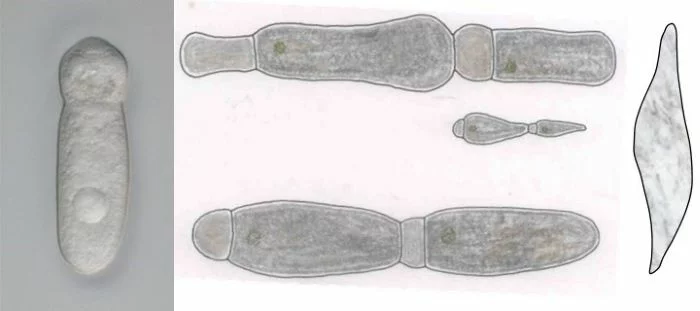

Verschiedene Gregarinasina

Links: Gregarina sp.

Zweizellige Gregarine mit zellkernlosem Protomerit (oben; vorne in Bewegungsrichtung) und zellkernhaltigem Deutomerit (unten; hinten in Bewegungsrichtung).

Autor: Sonja I. Rueckert

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Mitte: Gregarina spp. (Tusche, Kreide; Reinhard Agerer)

Gregarinen-Tandems aus dem Mehlwurmdarm: oben: Gregarina cuneata; Mitte: Gregarina steini; unten: Gregarina polymorpha. Mit zellkernlosem Protomerit (kleine Zellen jeweils links; vorne in Bewegungsrichtung) und zellkernhaltigem Deutomerit (rechts; hinten in Bewegungsrichtung).

Nach Storch & Welsch (2014), Seite 28, Abb. 14

Rechts: Monocystis sp. Einzellige Gregarinasine (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach Storch & Welsch (2014), Seite 31, Abb. 15

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Haemosporidia, Blutsporidien

1 Der Weg

.

Eine Mücke, Anopheles[1] bei Menschen, ist es,

Die Verderben mit sich führt und in die Blutbahn bringt:

Werden mit Blut in die Leber geschwemmt.

.

In Leberkanälchen[4] angekommen, landen

Spindelförmige Sporozoite in Leberzellen an,

Dringen ein, ernähren sich prächtig,

Bis ihnen Lust, sich zu zerteilen, kommt:

Lassen Dutzende eiförmige Merozoiten[7] anschließend frei.

.

Ausgeschüttet in Blutkapillaren der Leber,

Durchzieh’n sie den Körper, doch nicht sie selbst:

Haben Vehikel für den Transport sich genommen,

Legten sich roten Blutkörperchen an,

Wurden umwallt darauf, einbezogen ins Innere.

Genau dort wollten sie hin!

.

Immer mehr Erythrocyten[8] werden von ihnen befallen:

Ernähren über Mikroporen sich von Hämoglobin[9],

Bis auch sie wieder sich in Dutzende teilen.

Eine Synchronisierung erfolgt allmählich: Die vielen sind beinahe gleichalt;

Abfallprodukte der Erythrocyten, sowie der Merozoitenbildung Reste

Überschütten das Blut, worauf den Körper Fieber befällt.

.

Einige träumen sexueller Vermehrung entgegen,

Männliche teilen im Voraus die Kerne,

Weibliche bleiben so wie sie sind.

.

Hoffen auf Anopheles‘ Dienste,

Wollen mit Blut aufgesaugt sein,

Mit dem Strom in der Mücke Darm zu gelangen,

Denn dort erst vollzieht sich, was sie gewollt.

.

Der Mikrogamont zerfällt in viele Mikrogameten[12],

Der Makrogamont schiebt eine ruhige Kugel, wartet getrost

Bis einer der vielen kommt angeschwommen,

Und sie als Ookinet[13] sich weiterbewegt,

Hin zur Darmwand, in eine erste Zelle – und so weiter –

Bis sie des Darms Außenseite erreicht;

Legt sich, wie Merozoiten an Erythrocyten,

Jedoch einer Darmzelle, einfach so an;

Wird ummantelt, zieht nicht sie ins Innere.

Plasmodium[14] hat nichts dagegen, weil es die eigene Hülle sich spart,

Zumal die Verpackung mit ihm sich ständig vergrößert,

Bis dann sie doch einmal platzt, sich mit Hunderten Sporozoiten ergießt.

– Dauersporocysten[15] werden erst gar nicht gebildet, hätten nur Ressourcen gekostet,

So wurde alles, was die Darmzelle bot, in Sporozoite investiert. –

.

In der Hämolymphe[16] Strom gelangen sie in

Speicheldrüsen des Blutsaugerinsekts:

Warten dort – zu lange wird es sicher nicht dauern –

Bis es nach einer Blutmahlzeit Anopheles lechzt.

.

Nun haben Menschen wieder unter den Stichen zu leiden.

Wer noch Glück hat, bekommt eine Spezies injiziert,

Die nicht dem Tod die Wege bereitet,

Sondern der Körper nur, wenn auch schwer, dagegen kämpft.

.

Fußnoten

[1] Anopheles: Malariamücken (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…)

[2] Sporozoit: Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[3] Blutkapillaren: Feinste Verästelungen der Arterien und Venen, verbinden arterielles und venöses Gefäßsystem.

[4] Leberblutkapillaren

[5] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[6] Zellkern

[7] Merozoite: Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

[8] Erythrocyten: Rote Blutkörperchen; Zellen des Bluts, die den Blutfarbstoff Hämoglobin enthalten

[9] Hämoglobin: Hämoglobine sind eine Gruppe von eisenhaltigen, farbigen Proteinen, die vorwiegend dem Sauerstofftransport dienen und in den Erythrocyten des Wirbeltierbluts, sowie bei vielen Wirbellosen frei in der Hämolymphe vorkommen; binden Sauerstoff reversibel und transportieren diesen so im Blutkreislauf; bestehen aus Globinen und dem Eisen-II-Komplex Häm.

[10] Macrogamont, Makrogamont: Weiblicher Gamont

[11] Microgamont, Mikrogamont: Männlicher Gamont

[12] Mikrogameten, Microgameten: Männliche Gameten; die kleineren bei Anisogamie; bei Oogamie die begeißelten Gameten (Spermatozoide)

[13] Ookinet: Bewegliche Zygote

[14] Plasmodium (Morphologie): Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[15] Dauersporocysten: Cysten, die mehrere Sporen enthalten

[16] Hämolymphe: Bei Arthropoden sind Blut und Lymphe noch nicht in separaten Gefäßen getrennt; beides flottiert somit durchmischt

Eingestellt am 14. Juni 2025

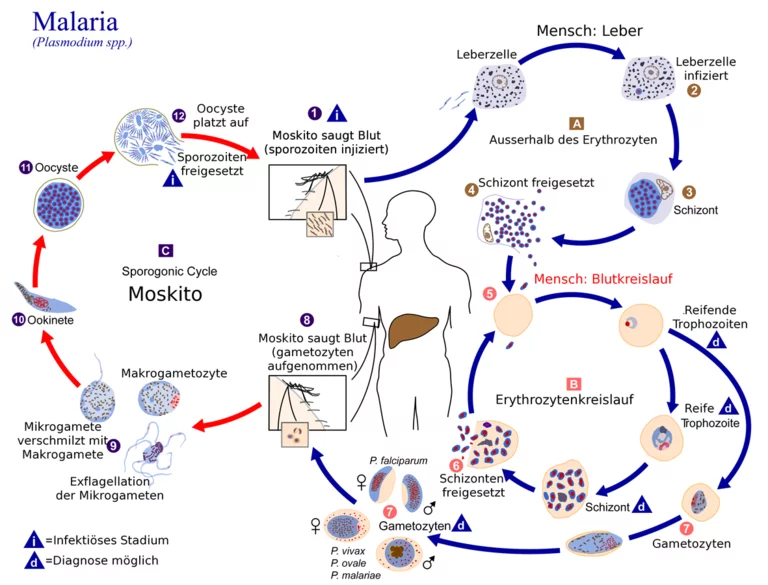

Plasmodium spp., Entwicklungszyklus

(1) Anopheles saugt Blut aus dem Menschen, dabei werden aus der Speicheldrüse Sporozoiten in die Blutbahn gebracht. (2) Sporozoite infizieren Leberzellen, wonach ein vielkerniges Plasmodium entsteht (Schizont, Meront), das sich in viele Merozoite aufspaltet (3), die vom Meronten freigesetzt werden (4). Nach dem Freisetzen gelangen die Merozoite in Leberblutkapillaren und infizieren Erythrocyten (5). Dort wachsen und reifen Merozoite zu von roten Blutkörperchen sich ernährende Trophozoite (d). Im sogenannten Erythrocytenkeislauf (B) vermehren sich in einem Nebenkreislauf asexuell die Trophozoiten („Schizont“), in dem sie sich in den Blutkörperchen spalten und zu Merozoiten werden, die beim Platzen der Erythrocyten freigesetzt werden (6) und wieder rote Blutkörperchen befallen können. Damit erfolgt eine exponentielle Vermehrung des Parasiten im menschlichen Körper.

(d) Reife Trophozoite können sich aber auch für den Hauptkreislauf, für die sexuelle Fortpflanzung, entscheiden und Gametocyten (Gamonten) (7) bilden. Dabei differenzieren sie sich innerhalb der Erythrocyten in weibliche bzw. in männliche Gametocyten (Gamonten), die je nach Plasmodium-Art unterschiedlich aussehen können (7, P. falciparum sichelförmig; P. vivax, P. ovale und P. malariae kugelig bzw. ellipsoid). Diese werden beim Stich einer infizierten Person durch eine Anopheles dem Blut des Menschen entnommen (8) und in den Darmkanal der Mücke transportiert. Dort werden von der Microgametocyte (Microgamont) die begeißelten Microgameten freigesetzt (9, Exflagellation), die sich die einzellige Macrogametocyte (Macrogamont) (9) suchen, mit ihr verschmelzen (Plasmogamie) und zur diploiden Zygote (Karyogamie) werden; sie wird als Ookinet bezeichnet (10), ist sie doch als Zygote eigenbeweglich.

Als Ookinet (10) bewegt sie sich weiter, durchwandert die Darmwand, legt sich einer Richtung Leibeshöhle liegenden Darmzelle an, wird als Zygote (11, Oocyste) ummantelt, vollzieht Mitosen und anschließend viele Meiosen, so dass beim Platzen der Oocyste (12) viele haploide Sporozoite (1) freigesetzt werden; sie gelangen über die Hämolymphe der Mücke in die Speicheldrüsen, warten, bis die Mücke erneut einen Menschen sticht. Damit kann der Lebenskreislauf von Plasmodium spp. neu beginnen.

Es liegt hiermit ein Entwicklungszyklus eines haploiden Organismus vor, bei dem allein die Zygote diploid ist. Außerdem ist er obligat wirtswechselnd zwischen Menschen und Anopheles, wobei im Menschen die sexuelle Fortpflanzung beginnt (Gamontenbildung) und in der Mücke mit Plasmogamie, Karyogamie und Meiose zu Ende geführt wird. Hauptsächlich im Menschen erfolgt in einem Nebenkreislauf die explosionsartige asexuelle Vermehrung, die zur Krankheit Malaria führt. Aber auch in der Mücke zeigt sich eine starke Vermehrung durch Freisetzung erheblicher Mengen Sporozoite aus einer einzelnen Zygote.

Autor: Chb at German Wikipedia

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Haemosporidia, Blutspordien

2 Des Horrors Liste

.

Vier der einhundertundsechzig Plasmodien-Arten werden für Menschen gefährlich,

Unterscheiden zum Teil sich, wann ein nächster Fieberschub glüht:

Von Schub zu Schub gezählt, immer am dritten Tag;

Zweiundsiebzig Stunden, so entsteht hohe Körpertemperatur jeweils am vierten Tag;

Plasmodium falciparum[5] zeigt keine synchronisierte Lebensweise,

Unregelmäßig sind Fieberanfälle daher.

– Der Mikroskopiker erkennt zwischen den Arten deutliche Unterschiede

In der Sporozoiten Form, Größe und interner Struktur. –

.

Hat zu überleben größere Chancen;

Nierenschäden begleiten Malariae,

Nichts Konkretes ist von Ovale bekannt.

.

Und doch gibt es nicht wenige Menschen,

Die voll Unglück sich wähnen, weil ihre Erythrozyten[8] nicht normal,

Nicht rundlich, wie bei anderen Menschen,

Sondern von Sichelform.

Eine Mutation des Hämoglobins[9] hat die Gestalt in dieser Weise verändert,

So, dass sie erheblich weniger Sauerstoff binden, verglichen, als wären sie rund.

Als Vorteil werden sie nicht von Fieberschüben geschüttelt,

Der Parasiten Vermehrung wird durch diese Erythrocyten offensichtlich begrenzt.

.

Zerfallen nach massiver Merozoitenvermehrung Erythrozyten,

Werden bei nichtmutiertem Hämoglobin Häm-Moleküle[10] freigesetzt,

Kreisen als Gift in der Blutbahn,

Lösen Entzündungsreaktionen als Immunantwort und Fieberanfälle aus.

.

Ganz anders bei mutiertem Hämoglobin der Sichelzellen:

Deren Hämoglobin bewirkt einer Hämoxigenase[11] pausenlose Produktion,

Das zerstörerisch wirkt auf freigewordene Häm-Moleküle,

So greift der Blutbahn Immunsystem nicht ein;

Dabei entsteht in geringsten Mengen Kohlenmonoxid[12],

Das zurückwirkt auf die Hämbindungsstelle am Protein,

Verfestigt so die Bindung zwischen des Hämoglobins Molekülteilen,

Folglich treten keine Entzündungsreaktionen auf.

.

Normale Erythrocyten produzieren zwar ebenfalls Hämoxidase,

Allerdings nicht fortwährend, zudem nur minimal.

Bei Sichelzellenanämien lassen, so Ergebnisse an Mäusen, Erythrocyten

Hauptsächlich in Blutbildungsgeweben Hämoxidase entstehen und auch im Rückenmark.

Hoffnung scheint auf am fernliegenden Horizont Leidgeprüfter,

Eine Therapie zu finden, auf Grund des Resultats;

Heterozygote[13] Sichelzellenanämie besitzt schon den Schutzschirm,

Warten auf Abhilfe wahrscheinlich noch länger.

Ihre Sichelzellen verstopfen Kapillaren, weil zu dicht sie gedrängt.

.

– Dies ist ein überzeugendes Beispiel für evolutive Veränderungen:

Gerade in Malaria-Gebieten kommen Sichelzellenerythrozyten überproportional häufiger vor,

Was in sumpfig-feuchten Regionen Afrikas mit dichten Anopheles[16]-Beständen

Ganz besonders ins Auge fällt. –

.

Über eine Million tote Kinder gehen allein in Afrika auf der Plasmodien Rechnung;

Zwei Komma drei Millionen Menschen sollen weltweit es sein;

Dreihundert bis fünfhundert Millionen Malaria-Infizierte

Gibt es weltweit laut WHO[17].

.

Fahren wir Europäer in malariaverseuchte Gebiete,

Bieten sich zwei Möglichkeiten der Prophylaxe an:

Expositionsschutz: mückendichte, insektenrepellierend[18] getränkte Kleidung,

Die wenigen frei noch verbliebenen Stellen werden mit eiem Repellent besprüht,

Doch in der Nacht empfiehlt es sich,

Immer, zu schlafen unter einem anophelesmückendichtem Netz.

Medikamentöse Prophylaxe umfasst Tabletten, die regelmäßig zu nehmen,

Deren Art an örtliche Plasmodienresistenzen angepasst sein muss.

.

Wir können uns schützen, wenn wir nach Afrika auf Safari[19] gehen.

Doch wer dauernd in feuchter Wärme dort lebt, den trifft es oft hart.SL

.

Fußnoten

[1] Plasmodium ovale: Malaria-tertiana-Erreger, Fieberanfälle etwa jeden dritten Tag (Haemosporidia – Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[2] Plasmodium vivax: Malaria-tertiana-Erreger, Fieberanfälle etwa jeden dritten Tag (Haemosporidia – Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[3] Plasmodium malariae: Malaria-quartana-Erreger, Fieberanfälle etwa jeden vierten Tag (Haemosporidia – Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[4] Merozoite (Apicomplexa): Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

[5] Plasmodium falciparum: Malaria-tropicana-Erreger, Fieberanfälle unregelmäßig (Haemosporidia – Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[6] Plasmodium malariae

[7] Plasmodium ovale

[8] Erythrocyten: Rote Blutkörperchen; Zellen des Bluts, die den Blutfarbstoff Hämoglobin enthalten

[9] Hämoglobin: Hämoglobine sind eine Gruppe von eisenhaltigen, farbigen Proteinen, die vorwiegend dem Sauerstofftransport dienen und in den Erythrocyten des Wirbeltierbluts, sowie bei vielen Wirbellosen frei in der Hämolymphe vorkommen; binden Sauerstoff reversibel und transportieren diesen so im Blutkreislauf; bestehen aus Globinen und dem Eisen-II-Komplex Häm.

[10] Häme: Komplexverbindungen mit einem Eisen-Ion als Zentralatom und einem Porphyrin-Molekül

[11] Hämoxigenase: Ein Enzym das die Spaltung von Häm katalysiert. Dabei entstehen u. a. Eisen und Kohlenstoffmonoxid

[12] Kohlenmonoxid, CO: [C≡O]

[13] Heterozygot: Bedeutet, dass das Erbgut einer Zelle zwei verschiedene Allele, also zwei unterschiedliche Kopien eines bestimmten Gens auf den beiden Chromosomen besitzt

[14] Homozygot: Bedeutet, dass das Erbgut einer Zelle zwei gleiche Allele, also zwei gleiche Kopien eines bestimmten Gens auf den beiden Chromosomen besitzt

[15] Allele: Unterschiedliche Varianten eines Gens an einer bestimmten Stelle (Genort) eines Chromosoms

[16] Anopheles: Malariamücken (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…)

[17] WHO, World Health Organisation: Steuerungs- und Koordinationsorgan für den Gesundheitsbereich der UNO (United Nations Organisation)

[18] Repellierend: Abschreckend, abstoßend, abwehrend

[19] Safari: Fahrt in Afrika, auf der die Teilnehmer besonders Großwild fotografieren bzw. jagen können

SL Ferreira A, Marguti I, Bechmann I (2011) Sickle Hemoglobin confers tolerance to Plasmodium infection. Cell DOI: org/10.1016/J.Cell.2011.03.049

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Piroplasmorida, Birnplasmoridien

1 Verzicht, worauf Verzicht geübt werden kann

.

Fast alles, was eigentlich Apicomplexa[1] so typisch,

Zeigt sich bei ihnen nur noch rudimentär oder fiel gänzlich weg:

Auch Rhoptrien[7], sind nur noch als Überreste vorhanden, wenn nicht Fehlanzeige sogar.

Männliche Gameten verloren gänzlich die Geißeln[8],

Axionemennähnliche[9] Fortsätze treten an deren Stelle dafür.

.

Auch sie haben Wirbeltiere[10] als Opfer gefunden,

Wie bei Haemosporidia[11] ist strenger Wirtswechsel obligat;

In denen, die Bezeichnung Endwirt deutet es an,

Ansonsten verläuft der Entwicklungsgang gleich. –

.

Ein neues Verhalten, zumindest des ein oder andern Schmarotzers[17],

Besonders der Gattung Babesia[18] kommt noch hinzu:

Damit wird vertikaler Transfer[21] ermöglicht: von Generation zu Generation.

So können bereits Nymphen[22] Schmarotzer in sich tragen,

Obwohl sie Blut noch niemals gesaugt. –

.

Eine weitverbreitete Rinderseuche, Texas-Fieber[23],

Wird von Babesia bigemina[24] ausgelöst.

Werden Rinder[25] mehrfach von kontaminierten Zecken befallen,

Können in Herden Mortalitätsraten hochschnellen, gar auf fünfzig Prozent.

.

Initial zeigen Rinder Kopfschmerzverhalten; beeinträchtigt wird ihr Allgemeinbefinden;

Pulsbeschleunigung, Appetitlosigkeit, Glieder- und Rückenschmerzen und Durchfall

Zeigen fortgeschritt‘ne Erkrankungsstadien;

Des Urins rot- bis schwarzbraune Färbung, Hämoglobinurie[26], zeigt das Endstadium an.

Andauerndes Fieber von zwei bis drei Grad über normaler

Körpertemperatur lässt das Tier immer mehr an Kraft verlieren, bis ins Koma es fällt.

Kälber zeigen sich weniger anfällig als erwachsene Rinder.

Völlige Immunität aber erreichen sie, wie es heißt, nie.

.

Rinder warmer Gebiete werden vornehmlich befallen,

Dort halten sich auch Zecken der Gattung Rhipicephalus[27] auf.

Sie sterben, wenn zu kalt die Winter,

Werden Zecken per Zufall in solche Regionen verschleppt.

So tritt die Seuche im Süden Nordamerikas, in Südamerika,

Auch in Ost- und Südafrika auf; in Australien gibt damit es kaum ein Problem.

.

Fußnoten

[1] Apicomplexa: Komplexspitzler (Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[2] Conoid: spiralig angeordnete, apexnahe Mikrotubuli

[3] Polringe: Ringe am apikalen Ende oberhalb und unterhalb des Conoids

[4] Subpelliculär: unterhalb der Pellicula

[5] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[6] Mikronemen: Kleinere, länglich gestreckte Vesikel, die auf Membranverdickungen beruhen und typischerweise im gesamten vorderen Teil der Zelle verteilt sind

[7] Rhoptrien: Paar keulenförmiger Sekretionsorganelle (Vesikel) im Apikalkomplex der Apicomplexa, die lytische Enzyme und Serin/Threonin-Kinasen enthalten und z. B. an der Auflösung roter Blutkörperchen beteiligt sind.

[8] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[9] Axionem: Aus Mikrotubuli zusammengesetzte Zylinderstruktur der eukaryotischen Geißel

[10] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

[11] Haemosporidia: Blutsporidien (Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[12] Anopheles: Malariamücken (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…)

[13] Zecken, Holzböcke: Ixodidae; nicht separat behandelt (Actinotrichida – Acari – Apulmonata – Lipoctena – Arachnida –…)

[14] Endwirt: Wirt, in dem sexuelle Fortpflanzung (P! K! R!) erfolgt

[15] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[16] Sporozoite: Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[17] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[18] Babesia: Babesien, Erreger des Texas-Fiebers (Piroplasmorida – Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[19] Speicheldrüsen: Exokrine Drüsen des Körpers, die Speichel produzieren und in die Mundhöhle sezernieren

[20] Ovarien, Ovariolen: Weibliches Geschlechtsorgan, Produktionsort der Eizellen

[21] Vertikaler Parasitentransfer: Erfolgt, werden Nachkommen der Parasiten über Nachkommen des Wirtes an die nächste Generation weitergegeben; dies macht dem Pathogen eine Neuinfektion unnötig

[22] Nymphen: Geschlechtlich unreife Arthropoden, die meist der erwachsenen Form ähneln

[23] Texas-Fieber: Babesia, Babesien, Erreger des Texas-Fiebers

[24] Babesia bigemina: Babesien

[25] Hausrind: Bos taurus (Bovini – Boodontia – Bovidae – Pecora – Ruminatia –…)

[26] Hämoglobinurie: Ausscheidung von Hämoglobin mit dem Harn

[27] Rhipicephalus spp.: Ixodidae; nicht separat behandelt (Actinotrichida – Acari – Apulmonata – Lipoctena – Arachnida –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.