7.1 Apicomplexa Texte A-C

zum Glossar über:

Apicomplexa, Komplexspitzler

1 Begegnung (HP)

.

Glücklich lebt Apica[1] mit dem Design.

Ordnete wohlüberlegt den Raum,

Mit angeschlossener Zuckerfabrik[4].

.

Ganz freilich wollte sie nicht auf herkömmliche Lebensweise verzichten!

Hält noch immer den Zellmund[5] als Trichter bereit,

Jedes auch noch so kleine kalorienträchtige Teilchen,

In Nahrungsvesikeln[6] verpackt, zu zerlegen – mit hohem Gewinn.

.

Fühlt sich sicher mit körperumgebenden Wehrextrusomen[7],

Hält auch im Mundraum manche bereit,

Um kleinerer Beute Entflieh‘n zu verhindern, zu

Sichern phosphat- und proteinreiche Kost.

.

Puffern nach außen den protoplasmatischen[10] Raum,

Vereinen sich örtlich zur weitausgreifenden Schicht,

Nur für Extrusomen lassen sie kleinere Poren noch frei.

.

Ein Ruck! Ihr Vorwärtsdrang kommt plötzlich zum Steh’n:

Ein riesiges, lebendes Hindernis stellt sich ihr den Weg.

Erschüttert aktiviert sie die Mundextrusomen,

Klebt sich an Volvox‘[11] schleimigen Überzug fest,

Presst den Inhalt hinaus, hinein in die äußere Schicht der

Viel zu groß geratenen Beute.

.

Fußnoten

[1] Apica: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Apicomplexa

[2] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[3] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[4] Gemeint sind Chloroplasten

[5] Cytostom, Zellmund: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[6] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdauungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)

[7] Extrusomen: Besitzen einen intravacuolären und ausschleuderbaren Inhalt. Dieser wird meist von Dictyosomen gebildet. Sie kommen meist in Einzellern vor.

[8] Subpelliculär: unterhalb der Pellicula

[9] Alveolen: Flache, oft größerflächige Cisternen unterhalb des Plasmalemmas

[10] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[11] Volvox: Kugelalge (Volvocales – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Apicomplexa, Kompexspitzler

2 Warum in die Ferne schweifen? (HP)

.

Apica[1] wächst schneller als die andern heran,

Füllt ihren Pool mit Energie. –

Kein Limit mehr, sich zu vermehren!

Vererbt, verteilt ist alles bereits,

Gibt, selbstlos sich opfernd, absterbend die Nachkommen frei.

.

Wohl den Töchtern, deren Mütter den Wohnort günstig gewählt!

Dicht umgibt sie ein Netz von Luxus.

Kein unerträglicher Weg erschöpft sie

Bis feste Nahrung Zucker ergänzt.

.

Braucht Konstanz der Kraft noch am passenden Ort.

Nur, wer überlegene Lösungen findet, überwindet die Konkurrenz.

.

Ein Problem aber gilt es zu lösen,

Bleibt doch die Haftung auf Opfern oftmals gering.

Auch Enzyme verteilen zu weit sich auf der gefundenen Fläche,

Lösen von außen nur, dringen nicht in lohnende Tiefen vor.

Doch Verschwendung knapp bemess‘ner Ressourcen[10]

Führt nicht zum erfolgversprechenden Ziel.

.

Fußnoten

[1] Apica: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Apicomplexa

[2] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[3] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[4] Volvox: Kugelalge (Volvocales – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[5] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[6] Trichom: gemeint sind hier fädige Algen

[7] Zellmund, Cytostom: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[8] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[10] Ressourcen: Natürlich vorhandene Bestände von etwas, was zum Fortkommen, zum Leben, benötigt wird

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Apicomplexa, Komplexspitzler

3 Einengung

.

Umstrukturieren hochfunktioneller Systeme,

Ohne bewährte Verläufe zu stören,

Bringt meist Synergien,

Evolutive Potenzen dazu.

.

Ins Plasma[4] verteilend, an jeden nährstoffbedürftigen Punkt,

Formen an ihrem Apex[5] den Mund zum engeren Trichter, zum

Anheftungsort.

.

Konusartig[6] verstärkt wird die Öffnung der Zelle,

Umschließt, enghalsig-flaschenförmig,

Vesikuläre Behälter[9].

.

Vielleicht ist es Druck aus dem Innern der Zelle,

Der, des Beutels Inhalt nach außen entleerend,

Der der Löseenzyme Wirkung erhöht,

Helfend die Grenze des Opfers durchdringt.

.

Sparsam setzt Apica[10] ihre Enzyme nun ein.

Bohrt dünn den Kanal durch des Opfers Wand

Bis die Fülle nahrhafter Vielfalt im Innern der Beute zur

Freien Auswahl vor ihr liegt.

.

Treffen zwei mit Geißeln[11] rudernde Apicas aufeinander,

Fusionieren sie nach Berührung und engem Kontakt[12] zur

Großen Zygote[13],

Setzen neu zusammen der Chromosomen[14] Sätze,

Tauschen aus und – falls der Zufall es will –

Vererben verbesserte Anlagen, neu kombiniert.

.

Zukunftsmusik bleibt jedoch Optimierung, finden sich keine Partner.

Asexuelle Vermehrung[15] in Apicas Körper

Sichert der Evolution Status quo:

Behält, was vorliegt, hatte auch so nicht wenig Erfolg.

War gut das Leben auf dem gefundenen Opfer,

Lohnt asexuelle Vermehrung sich für Beute ähnlicher Art.

.

Zwei der drei Komplexspitzler Großsippen verzichten auf

Doch erhalten sich viele ein stark reduziertes Überbleibsel

Mit dringend nötiger genetischer Information: das kleine Organell Apicoplast[18].

Es diente dazu, der beiden Verwandtschaft zu klären,

.

Fußnoten

[1] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[2] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdauungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)

[3] Zellmund, Cytostom: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[4] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[5] Apex: Spitze, Scheitel

[6] Konus: Körper von der Form eines Kegels oder Kegelstumpfs

[7] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[8] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[9] Rhoptrien: Keulenförmige Sekretionsorganelle (Vesikel) im Apikalkomplex der Apicomplexa, die lytische Enzyme und Serin/Threonin-Kinasen enthalten und z. B. an der Auflösung roter Blutkörperchen beteiligt sind.

[10] Apica: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Apicomplexa

[11] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[12] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[13] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[14] Chromosomen (Eukarya): Das Chromatin, die Chromosomensubstanz, wird durch eine Hierarchie von Ordnungsprinzipien in verschiedenen Stufen immer stärker kondensiert: um flache, rundliche Nucleosomen, entstanden aus vier verschiedenen, je zweifach vorhandenen, basischen, daher kationisch wirkenden Histonen, wickelt sich die saure, damit anionisch gestimmte DNA-Helix; sie wird somit durch Anziehung daran stabilisiert. Solche Nucleosomen mit etwa zweifachem DNA-Umlauf reihen sich hintereinander, verbunden über freie DNA; liegen in dichter Folge und werden als platzsparender Strang seitenwechselnd in Doppelreihe zusammengefasst; solche Doppelreihen, dann zu Schlaufen gelegt, werden zusammengehalten von anderen speziellen Proteinen, den Condensinen; diese Schlaufen legen sich wieder zu schraubigen Strukturen, die dann zu mehreren im Chromosom zusammen einen definierten Abschnitt bilden. Solche Abschnitte liegen im Chromosom aneinander, hängen über DNA zusammen und bilden Abschnitt für Abschnitt das Chromosom. Solche Abschnitte lassen sich durch Färbung im Lichtmikroskop des Öfteren nachweisen. Im Arbeitskern und beim Transkribieren werden diese Hierarchien gelöst, so dass Transkriptasen in der Lage sind, daran als Matrize mRNA zu synthetisieren.

[15] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[16] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[17] Heterotroph: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

[18] Apicoplast: Abgeleitetes nicht photosynthetisches Plastid, das in den meisten Apicomplexa vorkommt, hat seine Fotosynthesefähigkeit verloren, beherbergt aber mehrere fitnessfördernde oder essentielle Stoffwechselwege.

[19] Organell: Meist lipidmembranumgrenzte Bereiche einer Zelle eigener Funktion, z. B. Zellkern, Mitochondrien, Chloroplasten, etc.; oder als Zelle, weicht sie signifikant in Gestalt und Funktion von anderen ab, z. B. Drüsenzelle, Exkretionszelle

[20] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

SL Parada LV (2010) The Apicoplast: An Organelle with a Green Past. Nature Education 3(9): 10. – Petersen J, Ludewig A-K, Michael V, Bunk B, Jarek M, Baurain D, Brinkmann H (2014) Chromera velia, Endosymbioses and the Rhodoplex hypothesies – Plastid evolution in Cryptophytes, Alveolates, Stramenopiles, and Haptophytes (CASH lineages). Genome Biol Evol 6(3): 666-684. – Portman N, Foster C, Walker G, Slapeta J (2014) Evidence of intraflagellar transport and apical complex formation in a free-living relative of the Apicomplexa. Eukaryotic Cell 13(1): 10. – Weatherby K, Carter D (2013) Chromera velia: The missing link in the evolution of parasitism. Adv Appl Microbiol 83: 119-144.

Eingestellt am 14. Juni 2025

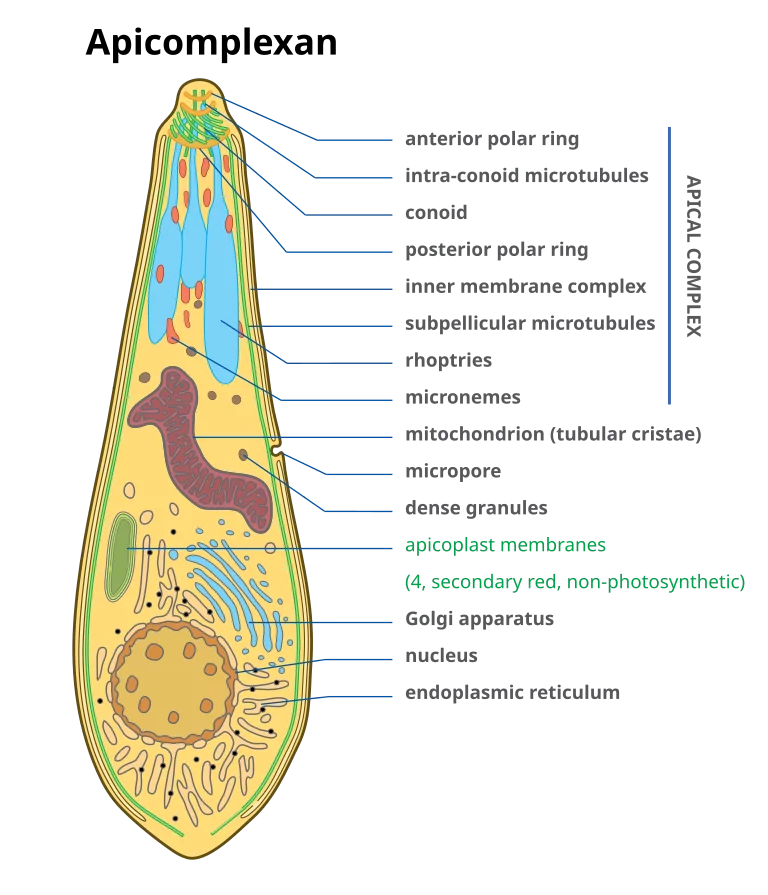

Schema einer Zelle der Apicomplexa

Beschriftung (deutsch): von oben nach unten

Vorderer Polring – Mikrotubuli innerhalb des Conoids – Conoid – hinterer Polring – Innerer Membrankomplex – Subpelliculäre Mikrotubuli – Rhoptrien – Mivronemen

Der Teil bis hierher wird Apikalkomplex genannt

Mitochondrium des Tubulityps – Micropore – dichte Granula – Apicoplastmembranen (4, sekundär rot, nicht fotosynthetisch aktiv) – Golgiapparat – Zellkern – Endoplasmatisches Retikulum.

Autor: Patrick J. Keeling, Yana Eglit

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

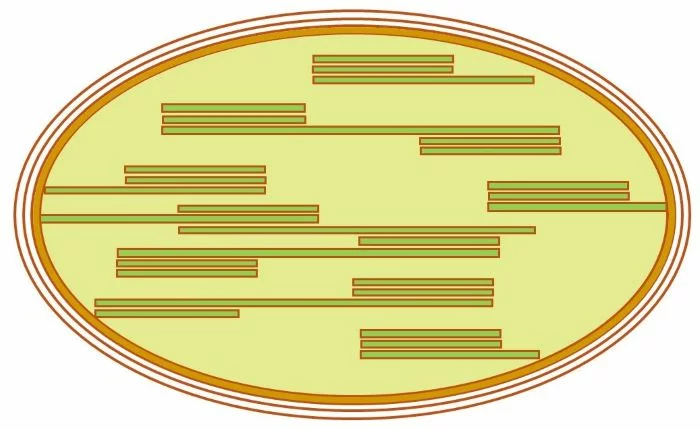

Chloroplast der Apicomplexa (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach: https://en.wikipedia.org/wiki/Myzozoa#/media/File:709_2017_1147_Fig3c.jpg

Um die eigentliche Chloroplastenhülle (2 Lipiddoppelmembranen, braun; Cisterne ockerlich gefüllt) liegen noch zwei weitere Membranen (Chloroplasten-ER), die auf tertiäre Endosymbiose hinweisen.

Durch primäre Endosymbiose entstandener Chloroplast: Innere Membran der Chloroplastenhülle wird als Plasmalemma einer Blaualge, deren Pigmentbestand verändert wurde, gedeutet. Äußere Membran der Chloroplastenhülle wird als Vakuolenmembran der aufnehmenden Zelle angesehen (der Chloroplast scheint von einer Rotalge zu stammen). Rührt also von einem Eukaryoten her, was einer sekundären Endosymbiose entspricht.

Das Chloroplasten-ER gibt Hinweis auf eine tertiäre Endosymbiose.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Aconoidasida, Aconoidkomplexspitzler

1 Oocysten: Fehlanzeige

.

Nicht nur fehlende Oocysten[1] machen andere Strategien, um zu überleben, nötig,

Auch das nicht vorhandene Haftorgan, das Conoid[2],

Zwingt sie, zu intrazellulären Parasiten zu werden,

Hämosporidien, im weiteren Sinne, werden deswegen sie bezeichnet,

Doch im Endwirt, in dem sexuelle Vermehrung erfolgt,

Leben sie nur zeitweise in Darm und Darmwand,

Setzen danach sich außen, an Darmepithelien fest.

.

Keine größere Rolle spielt mehr der Zufall,

Ob ein Wirt Oocysten aus der Umwelt zu sich oder von Opfern nimmt.

Denn ein strenger Wirtswechsel wird nun vonnöten,

Weil Schmarotzer von Blut zu Blut verheerende Wege geh’n.

.

Fußnoten

[1] Daueroocyste: Dauerzygote

[2] Conoid (Apicomplexa): spiralig angeordnete, apexnahe Mikrotubuli

[3] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[4] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chromerida, Farbkomplexspitzler

1 Aufschluss

.

Wie ein Bote aus uralten Zeiten

Überlebte Chómera vélia[1], unbeachtet

Tummelnd und schaukelnd inmitten Korallen[2],

Im südaustralischen Meer

Bis der Zufall es wollte,

Dass ein Forscher sie traf.

.

Eine flott schwimmende, längliche Alge

Schimmerte grünlich in der Kultur,

Vermehrte sich zügig

Bis sie dem Forscher ihr Leben verschrieb.

.

Tiefgefroren, zerrieben,

Mit Chemikalien mehrfach traktiert,

Zentrifugiert und resuspendiert[3],

Gab DNA[4] endlich sie frei.

.

Enzymatisch zerlegt, chromatographiert[5],

Maschinen damit beschickt,

Sequenzen verglichen mit Basenfolgen potenzieller Verwandter,

Fehler erkannt, entfernt, repariert.

Staunend schließlich zur Kenntnis genommen:

.

Doch die Ultrastruktur bringt’s an den Tag:

Ein Nachfahre Apicas[12]

Überlebte Hunderte Millionen von Jahren

Dank des zerklüfteten Riffs[13].

.

Fußnoten

[1] Chromera velia: Chromerida (Aplicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[2] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[3] Resupensieren: Einen durch Zentrifugation gewonnenen Niederschlag (Bodensatz in einem Gefäß) wieder gleichmäßig in einer Flüssigkeit, in der er unlöslich ist, verteilen

[4] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[5] Chromatographie: Auftrennung eines Stoffgemisches durch unterschiedliche Verteilung seiner Einzelbestandteile (z. B. Farbstoffe von Pflanzen oder Pilzen) zwischen einer stationären (Papier, einheitliche Feststoffe unterschiedlicher Körnung oder anderer Eigenschaften) und einer mobilen Phase (Wasser oder andere Lösungsmittel). Dabei werden aufgrund der Wechselwirkungen zwischen der Probe (gelöstes Farbstoffgemisch), dem stationären Feststoff (Papier, Sand, etc.) und der mobilen Phase (Wasser, Lösungsmittel) die einzelnen Substanzen unterschiedlich schnell weitertransportiert und somit voneinander getrennt.

[6] Polymerasen: Gruppe von Enzymen, welche die Synthese von Polynucleotiden aus Nucleotidtriphosphaten als monomere Vorstufen (Einzelvorstufen) katalysieren

[7] Amplifizieren (allgemein): Vervielfältigen, Vermehren eines bestimmen Produkts; dabei werden je nach Substanz unterschiedliche Methoden angewendet

[8] Amplikon: Bezeichnet in der Biologie eine DNA- oder RNA-Sequenz, die per Amplifikation vervielfältigt wurde

[9] Nucleotide (generell): ATP, TTP, CTP, GTP, UTP

[10] Dino: Dinophyta („Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[11] Apikalkomplex (Apicomplexa): Besteht aus spiralförmig angeordneten Mikrotubuli (dem Conoid), Sekretionskörpern (Rhoptrien) und einem oder mehreren apexnahen Ringen

[12] Apica: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Apicomplexa

[13] Riff: Eine mehr oder weniger lang gestreckte Erhebung, die vom Gewässerboden in Richtung Gewässeroberfläche aufragt.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chromerida, Farbkomplexspitzler

2 Chromera velia

.

Verwurzelt, verbunden mit

Lassen sie Raum einem Band ihresgleichen,

Das, der Enge des Apex geschuldet,

Zum seitlich geschlitzten, spitzenwärts offenen Konus[5],[6} sich krümmt.

.

Weit überragt er der Geißeln Basis,

Richtet die beinah geschlossene, rundliche Öffnung,

Ein einzelnes Pärchen zentral verlaufender Tubuli[9],

So wie‘s für Apicomplexa[10] typisch,

Zeigt gleichfalls Velias[11] Verwandtschaft an.

.

Eine spiralig gerollte,

Am Konus befestigte Faser liegt,

Vielleicht auf Berührung nur wartend,

Wie ein gespannter Faden eines Ejektosoms[12].

.

Agiert er noch oder bleibt er still

Als bloße Reminiszenz

An aggressivere Zeiten,

Weil der Conus finalen Kontakt zum

Opfer allein jetzt will?

Sind Mikroporen im Mundraum als

Aufnahmeorte für Nahrung gedacht,

Oder doch als Potential für noch kommende Zeit?

.

Lassen unzählige kleinere Lücken noch frei,

Liegen flach auf längs verlaufenden Tubuli,

Ordnung zu halten in einmal gewählter Position.

.

Wo in Korallen[16] lebt Chrómera auf?

In Eiern[17] lässt sie sich weithin verbreiten,

Gibt nicht mehr her, was sie einmal besitzt.

Besiedelt auch andere Quellen,

Schwimmt aktiv mit Flagellen

.

Fußnoten

[1] Apex: Spitze, Scheitel

[2] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Zellmund, Cytostom: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[4] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[5] Konus: Körper von der Form eines Kegels oder Kegelstumpfs

[6] Pseudoconoid: Struktur, die einem typischen Conoid der Apicomplexa sehr ähnlich

[7] Vesikel: Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[8] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt; bei Plantae als Plasmalemma bezeichnet

[9] Mikrotubuli

[10] Apicomplexa: Komplexspitzler (Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[11] Chromera velia: Chromerida (Aplicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[12] Ejectosom: Struktur, die aus einem zylinderartig aufgerollten Band besteht, das ausgestoßen wird und sich entrollen kann; mitunter Trichocyste genannt

[13] Alveolen (Chromalveolata): Flache, oft größerflächige Cisternen unterhalb des Plasmalemmas

[14] Chromera velia

[15] Pellicula: Zellrinde, kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[16] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[17] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[18] Aplanosporen: Nichteigenbewegliche, geißellose Sporen

SL Portman N, Foster C, Walker G, Slapeta J (2014) Evidence of intraflagellar transport and apical complex formation in a free-living relative of the Apicomplexa. Eukaryotic Cell 13(1): 10.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Coccidia, Kokzidien

1 Toxoplasmose

.

Besonders Schwangere fürchten Toxoplasmose[1],

Halten bei rohem Fleisch sich daher zurück,

Verspüren Angst, Toxoplasma-gondii-Zellen[2] aufzunehmen,

Besteht doch Gefahr, der Parasit durchtritt

Ihn schädigend, in das Gehirn.

.

Der Entwicklungskreislauf lässt die Stellen erkennen,

Wo sich zu infizieren, die größte Gefahr besteht:

.

Zwei zur sexuellen Fortpflanzung geneigte Parasitenzellen

– Sie bleiben voneinander getrennt – bereiten darauf aber sich vor;

Der weibliche der beiden Gamonten[5] teilt sich nicht weiter,

.

Erfolgte des Makrogamonten Befruchtung, ummantelt er sich zur Cyste[8],

Wird, weil der Gamont als Eizelle wirkte, Oocyste[9] genannt;

Zwei Sporocysten[10] entsteh’n in der Kugel,

Wovon jede vier Sporozoite[11] später enthält.

Haploid[12] sind Sporocysten und Sporozoite,

Verweilen, doppelt geschützt, einige Zeit;

Werden vom Wirt, von der Katze[13], worin sie entstanden,

Ausgeschieden mit Kot und ins Freie gebracht,

Um wieder von Katzen oder von Zwischenwirten aufgenommen zu werden;

.

Sporozoite werden frei, durchdringen des Zwischenwirts[16] Darmwand,

Suchen der Tiere Lymphsystem[17];

Wiederholte Teilung verdoppelt, vervierfacht, versechzehnfacht Toxoplasmas Zellen;

Durchdringen Gewebe, nisten dort in Zellen sich ein,

Verdicken, wenn sie befallenen, Wände der Hirn- oder Muskelzellen,

Teilen sich mehrfach im Innern zu Merozoiten[18] von Sichelgestalt.

.

Werden wieder von Zwischenwirten sie aufgenommen, beginnt erneut asexuelle Vermehrung,

Erst dann, sind in den Endwirt[19] sie, in die Katze, gelangt,

Vergrößern sich Sichelzellen,

Dringen dem Tier ins Darmepithel für ihres Zyklus’ neuen Beginn.

.

Nur als Nebenwirte[20] dienen wir Menschen,

Setzen den Kreislauf nämlich nicht fort,

– Katzenfleisch essen heutige Menschen ja nicht. –

Menschen erkranken recht selten, merken kaum den Schmarotzer,

Nur für Feten ist er gefährlich, falls er Plazenten durchringt.

.

Fußnoten

[1] Toxoplasmose: Eine Toxoplasmose-Infektion während der Schwangerschaft erhöht das Risiko einer Früh-, Fehl- oder Totgeburt. Außerdem kann der Erreger das zentrale Nervensystem schädigen und Fehlbildungen verursachen. Die Kinder können dann ein vermindertes Sehvermögen haben, geistig behindert sein oder an Krampfanfällen leiden.

[2] Toxoplasma gondii: Verursacher der Toxoplasmose (Coccidia – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[3] Plazenta (Animalia): Sich während der Schwangerschaft entwickelndes Gewebe an der Gebärmutterwand, das zum embryonalen Organismus gehört, von diesem gebildet wird und von Blutgefäßen der Mutter und des Embryos durchzogen ist, darüber steht der Embryo, bzw. Fötus, mittelbar mit dem Blutkreislauf der Mutter in Verbindung, erhält Nährstoffe und Sauerstoff und gibt Abfallprodukte ab. (Wikipedia)

[4] Fötus: Sich entwickelndes menschliches Kind ab der neunten Schwangerschaftswoche; davor spricht man von Embryo

[5] Macrogamont, Makrogamont: Weiblicher Gamont

[6] Microgamont, Mikrogamont: Männlicher Gamont

[7] Mikrogameten, Microgameten: Männliche Gameten; die kleineren bei Anisogamie; bei Oogamie die begeißelten Gameten (Spermatozoide)

[8] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[9] Oocyste: Zygote

[10] Sporocysten: Cysten, die mehrere Sporen enthalten

[11] Sporozoite: Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[12] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[13] Hauskatze: Felis catus (Felis-Gruppe – Feloidea – Feliformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. –…)

[14] Omnivor: Sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung fressend und verdauend

[15] Feldmaus: Microtus arvalis (Arvicolinae – Cricetidae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)

[16] Zwischenwirt (Pathogene): Wird von einem Pathogen zwar befallen, doch dient er nicht der Pathogenverbreitung

[17] Lymphe: In Lymphgefäßen fließende wässrige, hellgelbe Flüssigkeit als Zwischenglied zwischen Gewebsflüssigkeit und Blutplasma; das Lymphsystem mit Lymphgefäßen als Leitungsbahnen ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im Körper; es ist auf den Transport von Nähr- und Abfallstoffen spezialisiert und entsorgt in den Lymphknoten auch Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper (Wikipedia)

[18] Merozoiten: Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

[19] Endwirt: Wirt, in dem sexuelle Fortpflanzung (P! K! R!) erfolgt

[20] Nebenwirt: Wirt, in dem lediglich asexuelle Vermehrung erfolgt

[21] Hausschwein: Sus scrofa domesticus (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)

[22] Hausrind: Bos taurus (Bovini – Boodontia – Bovidae – Pecora – Ruminatia –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

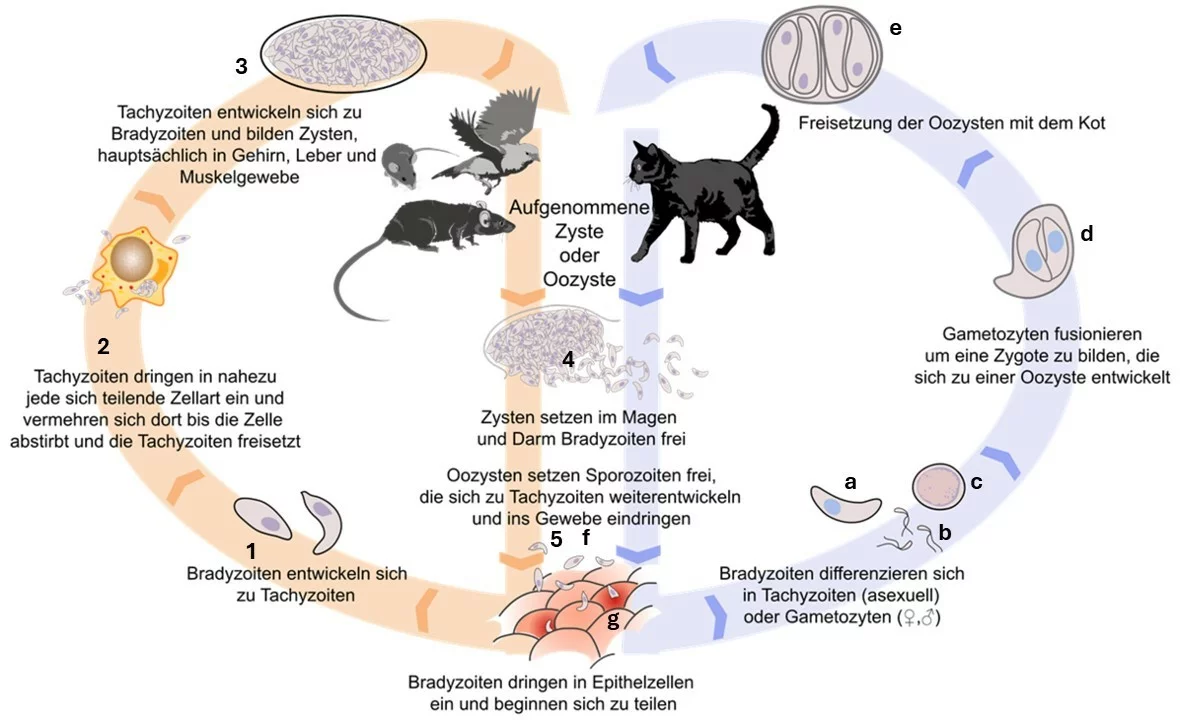

Toxoplasma gondii Entwicklungszyklus

Sexueller Kreislauf (blau unterlegt): Zwei haploide Merozoiten (a, Tachyzoiten von Parasitologen genannt; schnell sich teilende, sehr bewegliche Merozoiten) differenzieren sich in einen weiblichen und einen männlichen Gamonten, in denen eine Eizelle (c) oder viele männliche Gameten (b) entstehen.

Männliche und weibliche Gameten fusionieren (P!, nicht dargestellt), um eine diploide Zygote, eine Oocyste (K!, nicht dargestellt) zu bilden. Daraufhin teilt sich die Zygote und bildet intern zwei Sporocyten (d), Zellen, die je vier haploide Sporozoite bilden werden. In den Sporocyten erfolgt die Meiose (R!, nicht dargestellt), so dass in jeder Oocyste acht Sporozoite (e) entstehen.

Dieser sexuelle Kreislauf erfolgt in Katzen, in deren Darm sich die Dauerzygoten (Daueroocysten) ansammeln und mit dem Kot ausgeschieden werden. Nehmen Katzen Nahrung, die mit ihnen kontaminiert, auf, oder fangen infizierte Mäuse, kann der Kreislauf neu beginnen, indem die Sporozoite der Katze Darmepithelzellen infizieren. Andererseits können auch Merozoiten (a, Bradyzoiten von Parasitologen genannt; eher stationäre, langsam sich teilende Merozoiten) entstehen, die sich in Tachyzoiten wandeln und ohne sexuelle Fortpflanzung Katzen intern immer wieder infizieren.

Asexueller Kreislauf (ocker unterlegt): In Nebenwirten, die sich mit Toxoplasma gondii kontaminierten (wie Ratten, Mäuse, Vögel, Rinder, auch der Mensch), dringen Bradyzoiten in Darmepithelzellen ein (5); sie entwickeln sich zu schnell sich teilenden, beweglichen Tachyzoiten (1), die nahezu in alle Zellen eindringen können, vermehren sich darin durch ständige Zweiteilung, bis die Zelle zerplatzt und sie freigibt. Die Parasiten besiedeln dann Blut- und Lymphgefäße, um Makrophagen und Lymphocyten zu befallen; im weiteren Verlauf kann dann eine systemische Ausbreitung von Toxoplasma gondii erfolgen. Tachyzoiten entwickeln sich zu cystenbildenden Bradyzoiten (3), in denen durch wiederholte Zweiteilung eine große Anzahl von Bradyzoiten (4) entsteht. Aufgenommene Bradyzoitencysten (4), zersetzen sich in Magen und Darm, geben ihre Bradyzoiten frei, die wieder in Epithelzellen des Darms eindringen können (5). – Die Kontamination der Nebenwirte kann durch Dauerzygoten oder durch Bradyzoitencysten erfolgen, die durch Wind oder Regen in fein verteiltem Kot oder auch als freie Cysten Pflanzen behaften können und so von Pflanzenfressern oder Omnivoren aufgenommen werden können.

Es handelt sich bei Kokzidien somit um haploide Organismen, deren Zygoten allein diploid sind. Sexuelle Fortpflanzung und asexuelle Vermehrung erfolgen im Endwirt (Katzen bei Toxoplasma gondii), in Nebenwirten nur eine asexuelle Vermehrung. Es liegt hiermit ein Wirtswechsel vor, der allerdings nicht obligat stattfinden muss.

Autor: Furfur

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert, nur Zahlen und Buchstaben beigefügt.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Conoidasida, Conoidkomplexspitzler

1 Den Vorgaben folgend

.

Warum sollten sie ohne Not auf den Apikalkomplex[1] wieder verzichten?

Behalten vollständig ihn, mitsamt Conoid[2]

In allen, zumindest in asexuellen, in beweglichen Stadien;

.

Fußnoten

[1] Apikalkomplex: Besteht aus spiralförmig angeordneten Mikrotubuli (dem Conoid), Sekretionskörpern (Rhoptrien) und einem oder mehreren apexnahen Ringen

[2] Conoid: spiralig angeordnete, apexnahe Mikrotubuli

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[4] Mikrogameten: Männliche Gameten; die kleineren bei Anisogamie; bei Oogamie die begeißelten Gameten (Spermatozoide)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Cryptosporidia, Cryptosporidienartige

1 Was an ihrem Entwicklungskreislauf anders ist

.

Der andere bildet Mengen an Mikrogameten[5],

So enthält die weibliche Gamontencyste eine Oocyste[6] nur.

.

Aus der Gamontenoocyste[7]

Durchdringen der Darmzellen Bürstensäume[10],

Nisten in Vakuolen sich ein,

Bilden wohlgenährte Zellen für die bekannten Alternativen:

Asexuell sich potenzierend, zu Merozoiten[11] zu werden, oder sexuell

Sich zu gerieren mit Oocyste als Ziel.

.

Nicht identisch aber ist der Oocysten Verhalten,

Dickwandig werden achtzig Prozent.

Sie überdauern im Kot außerhalb der Wirte,

Die anderen setzen ihr Unwesen im Inneren fort.

.

Wird mit ihnen verunreinigtes Wasser oder Nahrung aufgenommen,

Kommt es bei Wirbeltieren[12] zur Infektion.

Wird der Mensch[13] befallen,

Antwortet mit wässrigem Durchfall der Darm.

.

Wenig gefährlich ist’s, werden gesunde Menschen von Cryptosporium parvum[14] befallen,

Immunsupprimierte Personen jedoch

Leiden daran heftig, denn die Krankheit

Führt nicht selten zu Dehydrierung[15] und nachfolgendem Tod.

.

Fußnoten

[1] Gamonten (Apicomplexa): Unbegeißelte, große, parasitisch lebende, als Gameten wirkende, oder gametenbildende, Zellen

[2] Gamontencyste: Vor der Gametenbildung schließen sich die beiden Gamonten, oder nur je einer der beiden, in eine schützende Hülle, in eine Cyste ein

[3] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[4] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[5] Mikrogameten: Männliche Gameten; die kleineren bei Anisogamie; bei Oogamie die begeißelten Gameten (Spermatozoide)

[6] Oocyste: Zygote

[7] Gamontenoocyste: Gamontencyste, die infolge Oogamie nur eine Oocyste, eine Zygote, enthält

[8] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[9] Sporozoit (Apicomplexa): Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[10] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Actinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar durch ein Axionem

[11] Merozoiten: Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

[12] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

[13] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[14] Cryptosporium parvum: Kleiner Verstecktsporling (Cryptosporidia – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[15] Dehydrierung: Liegt vor, wenn es im Körper zu einem Flüssigkeitsmangel kommt, wenn über einen längeren Zeitraum mehr Flüssigkeit abgegeben als zugeführt wird.

Eingestellt am 14. Juni 2025

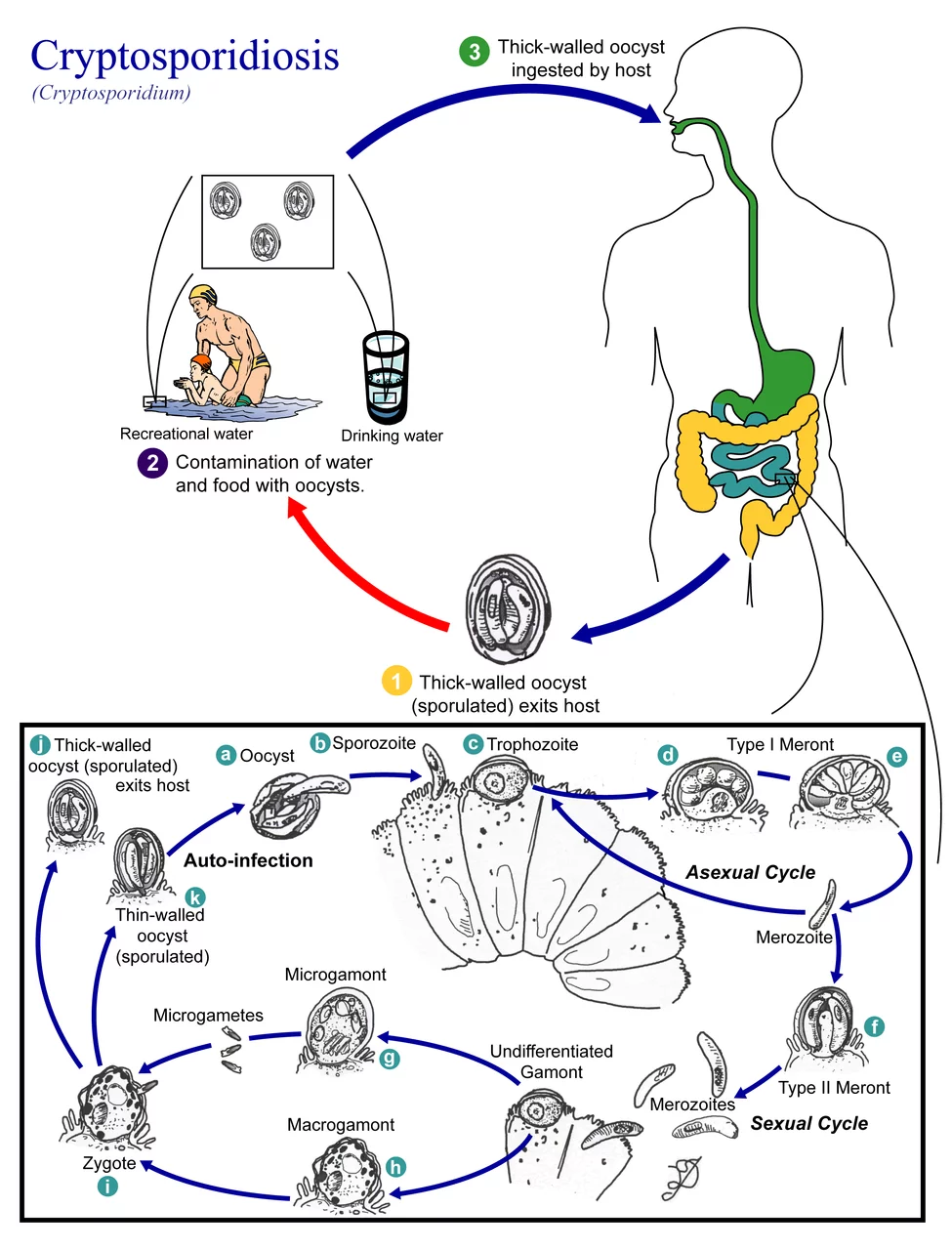

Entwicklungszklus von Cryptosporidien

Unten: Ausführlicher Lebenskreislauf

(a) Eine Zygote (Oocyste) keimt mit (b) haploiden Sporozoiten. Die sich in den Zellen der Dünndarmwand festsetzen und (c) dort sich zu Trophozoiten (aktive vegetative, sich ernährende Zellen) entwickeln, sich vergrößern und im sexuellen Kreislauf (d, e) zu einem sog. Typ I Meronten (intern aufgrund von Mitosen zunächst mehrkernig werdende, sich aufspaltende Zelle) werden, die Merozoite (Spaltzellen der Meronten) entlassen.

Im asexuellen Kreislauf, im Nebenkreislauf, können diese Merozoite den Wirt (Mensch) sofort wieder infizieren, so dass über schnelle Vermehrung eine hohe Infektionslast mit Cryptosporien und als Folge die Erkrankung Cryptosporiose entsteht.

Im sexuellen Kreislauf, im Hauptkreislauf, entstehen gleichfalls, aber etwas anders gebaute, Meronten, als Typ II Meronten (f) bezeichnet. Deren Merozoite infizieren zwar ebenfalls Darmzottenzellen, werden aber zunächst zu undifferenzierten Gamonten (Prägamonten), die sich zu Macrogamonten (h, mit einziger Eizelle als Inhalt) und zu Microgamonten (g) mit vielen Microgameten als Inhalt entwickeln. Werden diese frei, treffen sie auf einen Macrogamont mit Eizelle, vollziehen die Plasmogamie und anschließend die Karyogamie, um die diploide Zygote (i) zu bilden.

Zwei Entwicklungsmöglichkeiten besitzen diese Zygoten (i): Die einen bleiben dünnwandig (k), lassen nach Meiose haploide Sporozoite entschlüpfen, die im Wirt sofort wieder Darmzottenzellen infizieren und die Infektionslast erneut erhöhen (Auto-Infektion). Andere werden dickwandig (j) und verlassen als Dauerzygoten (Daueroocysten) den menschlichen Darm, um über verunreinigtes Wasser, bzw. Nahrung, wieder in einen Menschen zu gelangen.

In Kreisform dargestellt, würde sich ein haploider Organismus (n) zeigen, dessen Zygote allein diploid (2n) ist. Typ I Meronten und Merozoite dienen in einem asexuellen Kreislauf, im Nebenkreislauf, der schnellen, oft explosionsartigen Vermehrung des Parasiten.

Im Gegensatz zu Gregarinasina legen sich hier nicht zwei Gamonten in einer Gamontencyste zusammen, um danach sich in jeweils viele Macro- und Microgameten aufzuspalten, sondern jeder Gamont durchläuft unabhängig vom andern seine eigene Entwicklung: weiblich agierende Gamonten werden zu einem eineizelligen Macrogamonten, der männlich agierende zu einem vielzelligen Microgamonten, der daraufhin viele Microgameten entlässt. Es liegt also bei Cryptosporidien keine Anisogamie ungleichgroßer Gameten vor, wie dies bei Gregarinasina der Fall ist, sondern eine Oogamie.

Oben: Infektionszyklus beim Menschen

Die Dauerzygoten (1, Daueroocysten) mit schon haploiden Sporozoiten (nach Meiose) werden z. B. über Trinkwasser oder über Wasser beim Schwimmen aufgenommen (2), gelangen über Mund, Speiseröhre und Magen in den Dünndarm (3), entlassen dort die haploiden Sporozoite, wonach der Entwicklungskreislauf, wie oben geschildert, beginnen kann.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cryptosporidiosis_01.png

Autor: CDC/Alexander J. da Silva, PhD/Melanie Moser (PHIL #3386), 2002

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.