5.1 Ascomycota Texte Pm-T

Pneumocystidales, Lungenzystler

1 Ungelöstes Rätsel (AP,HP)

.

In der Äonen[1] Tiefe verborgen,

Kein Zeuge, keine Botschaft blieb uns aus

Ostafrikas ursprünglicher Zeit erhalten,

Blutflüssige[4] Bäume und Sträucher,

Vielleicht auch Früchte, zur nahrhaften Wohnung noch nahm.

.

Wer hat die Früchte gegessen,

Wer die Luft durch Nase und Mund in die Lungen gesogen,

Als süßer Saft aus der Bäume Rinde[5] verschwand und

Wind Schizas[6] Sporen mit sich nahm?

.

Umgeben von Feuchte, nahe des fließenden Bluts,

Dort, wo noch ein bisschen Süße durch

Dünne Epithelwände dringt!

.

Wer davon genügsam sich nährte,

Wände beim Teilen dünn, wie sie anfänglich waren, beließ,

Lebte, mit Frischluft aufs Beste versorgt;

Nur verkleben musste er sich,

Um Rauswurf, falls er der Lunge reinliches Leben

Doch zu sehr reizte, mit Glück zu entgeh’n.

.

Um mehr von der Zelle Glucan[9] zu bekommen,

Dünnten Schizas Wände

Sich zur hauchzarten Hülle;

So engte den Körper sie nicht mehr so ein;

Der Epithelzellen Kuppen schmiegte Schiza sich an,

Drang sachte, ein bisschen nur, zwischen sie ein.

.

Nun hat sie, was zum Leben sie braucht.

Nur auffällig darf sie den Zellen nicht werden!

Vielleicht hat sie einen angetroffen,

Der sich darum nicht schert.

.

Sie selbst versucht, was sie nur kann.

Hält die Wand als Antigenträger[10] dünn,

Durch ihres Wirtes Membransteroid, das als Pilz sie hätte entlarvt.

.

Nur für eines musste Schiza noch sorgen!

Wie kommt sie wieder hinaus an die Luft,

Nicht endlos hier verweilen zu müssen,

Denn Freiheit ist ihrer Sporen Ziel.

.

Sie selbst kann’s nicht glauben, wie einfach dies war!

Liegen acht spindlige Sporen mit

Fester Hülle im schützenden Ascus[17].

Ob der Wirt nun ihn oder die Sporen nach außen hustet,

Ist ihm auswurfegal.

Von feinen Tröpfchen nur sollten umschlossen sie bleiben,

Damit sie nach stürmischer Fahrt durch die Luft

Erneut in Lungen landen für eine nächste Generation.

.

Fußnoten

[1] Äonen: Umfassen immer mehrere hundert Millionen bis weit über eine Milliarde Jahre

[2] Schizosaccharomycetes: Spalthefenverwandte (Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[3] Spalthefe

[4] Blutfluss (Bäume, Sträucher): Saftausscheidung nach einer Verletzung von Phloem oder Xylem

[5] Rinde: Gewebe der Sprossachse und der Wurzel von Tracheophyta, das außerhalb des Zentralzylinders liegt; Epidermis und Rhizodermis sind davon ausgeschlossen

[6] Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Schizosaccharomycetes

[7] Epithel (Animalia): Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[8] Bronchiolen: Kleinste Äste des Bronchialsystems, der Lungenäste als Teil der unteren Atemwege; weisen keine Knorpel und keine schleimartigen Drüsen mehr auf

[9] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[10] Antigene: Oberflächen (Glyco)Proteine; generell molekulare Strukturen von Pathogenen, die von Immunzellen Befallener als fremd erkannt werden und daraufhin Antikörper dagegen entwickeln

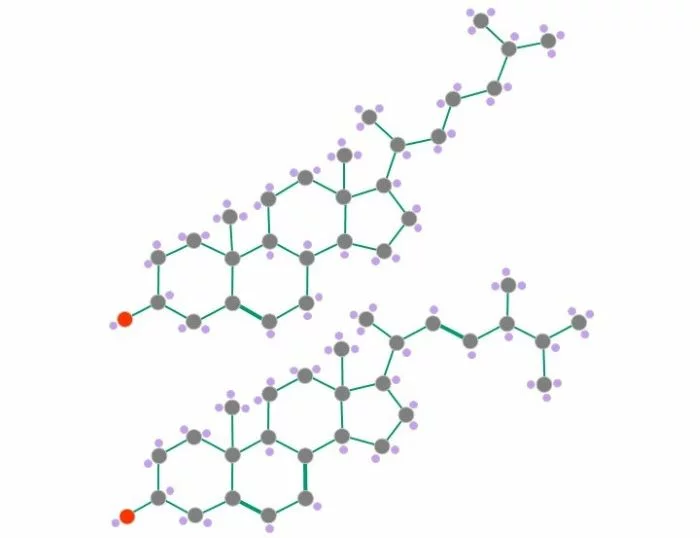

[11] Cholesterol, Cholesterin: Essenzieller Bestandteil aller tierischen Zellmembranen

[12] Ergosterol, Ergosterin: Essenzieller Bestandteil aller pilzlichen und Mykoplasmen Zellmembranen

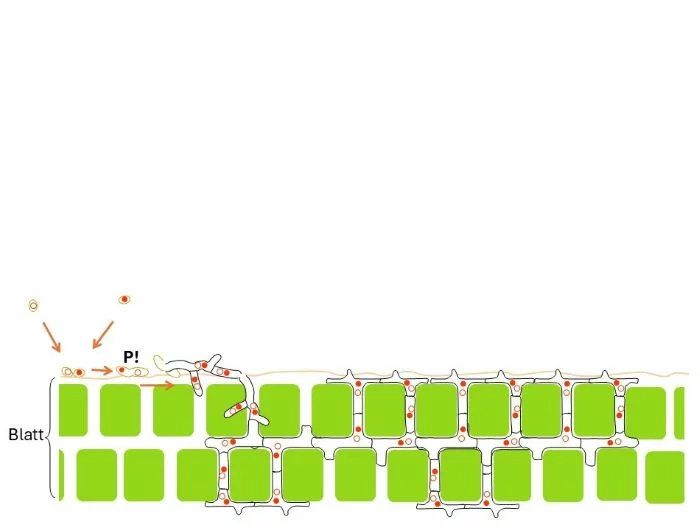

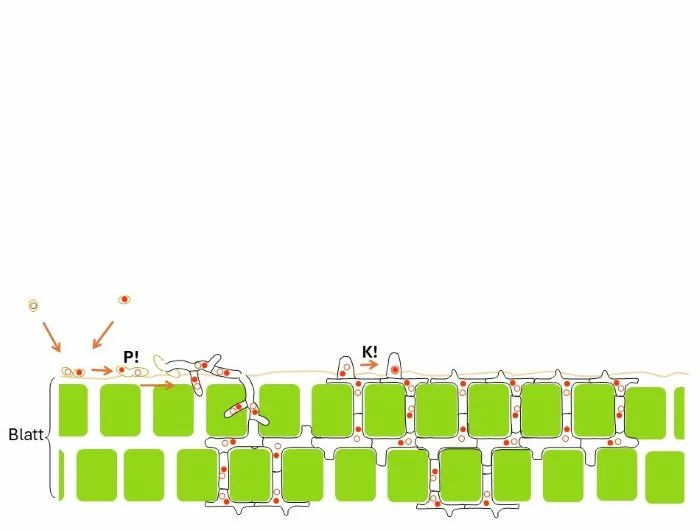

[13] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

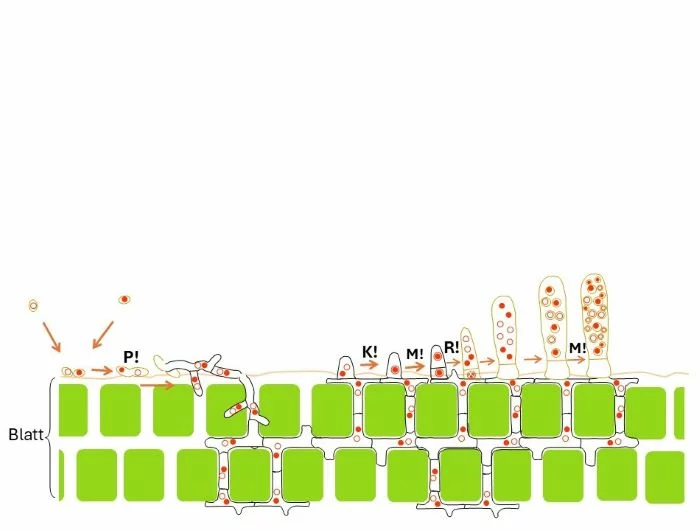

[14] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[15] Meiose, meiotisch, abgekürzt R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen

[16] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[17] Ascus, Schlauch: Meisporangium der Ascomycota

Eingestellt am 15. März 2025

.

Membransteroide von Pilzen und Tieren (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Cholesterol (-in); in Tieren

Unten: Ergosterol; in Pilzen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pneumocystidales, Lungenzystler

2 Den Wirten ergeben (AP)

.

Einmal Lungen als lebensfreundliche Nischen gefunden,

Bleibt Schiza[1] – was läge denn näher? –

In der Familie bei Vater, Mutter und Kind;

Nistet sich unerkannt immer wieder dort ein.

.

Über Luft trifft sie vielerlei Tiere

Mit je etwas anderer Lungenstruktur!

Nachfahren nutzen die Gunst der Stunde,

Passen sich an; vielleicht zu sehr,

Denn nur, wer ihrer Vorstellung exakt entspricht,

Wird als Wirt[2] akzeptiert. –

.

Ohne dem Wirt weiter lästig zu fallen,

Leben sie unerkannt am einmal besiedelten Ort.

Wenn aber Wirte aus unerfindlichen Gründen geschwächt,

Oder immundefizient[3], brechen Lungenentzündungen aus. –

.

AIDS[4]-Patienten, auch Organtransplantierte,

Geben bereits seit Jahrzehnten Anlass,

Über Pneumocystis[5], Schizas lungenbewohnende Urururenkel,

Intensiver zu forschen.

Zwei Arten sind derzeit bekannt:

Lungen von Ratten[8] besiedelnd.

Wirtspezifitäten und DNA-Sequenzen lassen noch viele weitere Arten vermuten[9].

.

Nur den modernsten Methoden ist zu verdanken,

Dass Pneumocystis wurde als Pilz entlarvt.

Hielt Forscher lang auf irriger Spur:

Eine Protozoe[12] müsste es sein,

Lindert doch dieses Mittel nicht der Betroffenen Pein.

Nur wussten die Ärzte damals noch nicht,

.

Fußnoten

[1] Schiza: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Schizosaccharomycetes

[2] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten

[3] Immunsupprimiert: Herabgesetze oder unterdrückte Immunreaktion verursacht durch Krankheit oder durch Medikamente

[4] AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome; Erworbenes Immunschwächesyndrom, verursacht von Human Immunodeficiency Virus, Lentivirus (Retroviridae – RNA-Viren – Viren – Bacteria)

[5] Pneumocystis: Lungenzystler (Pneumocystidales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikaryota –…)

[6] Pneumocystis jirovecii: PJ-Pneumonie, Menschen-Lungenzystler (Pneumocystidales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[7] Pneumocystis carinii: Ratten-Lungenzystler (Pneumocystidales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikaryota –…)

[8] Ratten: Rattus (Murinae – Muridae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)

[9] Drei andere Arten sind derzeit wissenschaftlich beschrieben

[10] Amphoterizin B: Amphotericin B ist ein breit wirksames Antimykotikum aus der Gruppe der Polyen-Antimykotika

[11] Antimycoticum: Eine biogene Substanz, von Bakterien oder von Pilzen gebildet, die gegen verschiedene Pilze wirken; oft auch unter Antibiotika subsumiert

[12] Protozoen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für Eukarya, die als Einzelzellen oder in Kolonien leben; stellen also keine verwandtschaftliche Einheit dar

[13] Cholesterol, Cholesterin: Essenzieller Bestandteil aller tierischen Zellmembranen

SL Springer JR (2002) Pneumocystis. Int J Med Microbiol 292: 391-404

Eingestellt am 15. März 2025

.

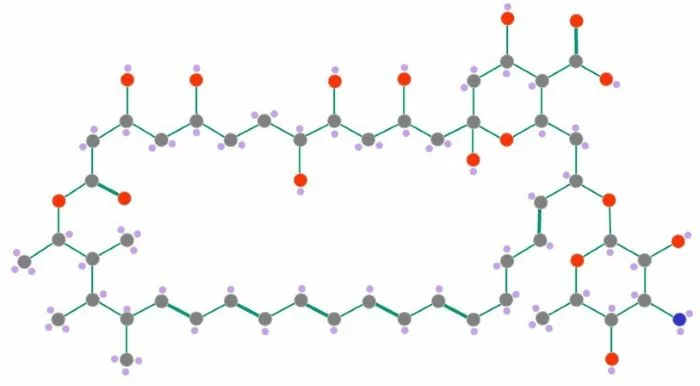

Amphotericin B, ein Antimykotikum (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Protomycetales, Urpilzähnliche

1 Cysten (AP)

.

Wollen endlich nun Festes genießen;

Doch mit haploidem[3] Kern ist dies unmöglich;

Rücken deshalb zusammen, einen Bund miteinander zu schließen,

Lösen Wände, mischen, was zunächst noch getrennt[4],

Geben ihr Bestes, sich und dem Andern zuliebe[5]:

Ihr einziger Kern, größer nun, diploid[6],

Wird ihnen neue Welten erschließen[7].

.

Zucker in Mengen ist von nun an ihnen zuwider,

Obwohl davon ihre Umbellifere[8] viel produziert;

Die Hyphe[9] zieht, ohne Notiz zu nehmen, daran vorbei,

Bohrt sich ein Loch ins nahe liegende Blatt.

.

Alles gewonnen!

Nun drängt sie, Kerne ständig mitotisch[10] vermehrend,

Ab und zu ein Septum[11] bildend,

In Wänden der Zellen voran[12].

.

Zwingt ihren Wirt[13], noch mehr ihr zu bieten.

– Er schwillt auch bereitwillig an[14]. –

Sich mehrfach verzweigend füllt nun die Hyphe des

Blattes Gewebe bis an den Rand.

.

Nun fühlt sich das Hyphensystem

Bestens versorgt und gut unterstützt;

Gönnt sich und dem Kerbel nun eine Pause;

Nachdem so manche mehrkernige Zelle sich zur Cyste[15] verdickt.

.

Das Blatt stirbt, doch Protomyces[16] trifft keine Schuld,

Fühlt sich trotzdem wohlig gebettet;

Überdauert Winter und Schnee im braunen Gekräusel

Bis im Frühling der Cysten Meute erwacht.

.

Eine Vakuole[17], von außen Feuchte und Wasser genommen,

Sprengt die äußeren Schichten der Wand,

Stülpt die flexiblen nach außen mit Druck,

Bringt die diploiden Kerne mitsamt Protoplasten[18] hin Richtung Rand.

.

Zerteilt ihn, gibt jedem der Kerne als

Anteil für hauchdünn bewandete Zellen

Eine ansehnliche, eigne Portion,

Die, alle zusammen, den Kern zur Meiose[19] nun drängen,

Um sich[20] – wer wird es erraten? – mit Sporen zu füllen,

Sie zum freien Versammlen dem Ascus[21] zu geben.

.

Der Druck wird am Ende zu hoch!

Platzend, manchmal auch schießend,

Bringt der Ascus die Sporen ins Freie –

Vielleicht auf ein Blatt.

.

Zucker wollen sie, mit Hefen dann keimen!

Noch sind sie jedoch an grundfalschem Ort[22]:

Trocknen, zerstäuben, der Wind tut sein Werk;

Wenn nicht Insekten[23] das glänzende Tröpfchen erblicken,

Neugierig werden, gern davon nehmen,

Als Vehikel[24] ungewollt hin zu Süßem es bringen. –

.

Die Forschung rätselt:

Was hat die platzende Blase an sich,

Um als Ascus zu gelten?

Sind nicht die meiotisch tätigen hauchzarten Zellen

Wegen der Bildung von Sporen die wahren Asci,

Die Blase nur aus vielen von ihnen zusammengesetzt?

.

Wie auch immer!

Protomyces zeigt ein Prinzip der Evolution:

Oft werden anfangs einige Wege probiert,

Bis sich einer davon etabliert.

.

Fußnoten

[1] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[2] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[3] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[4] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[5] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[6] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[7] Hefen-Hyphen-Dimorphismus: Besteht, treten Pilze sowohl in Hefen- als auch in Hyphenform auf

[8] Anthriscus sp.: Kerbel (Apiaceae – Apiales – Campanulanae – Asteridae – Superasteridae –…)

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[11] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[12] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen

[13] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

[14] Hypertrophie, hypertrophiertes Gewebe (Plantae): Durch vermehrte Zellteilungen kommen Gewebewucherungen zustande

[15] Cyste (Überdauerungsform): Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[16] Protomyces macrosporus: Großsporiger Urpilzähnlicher (Protomycetales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[17] Saftvakuolen: Hauptsächlich mit Wasser gefüllte, mit verschiedenen Ionen versehene Vakuolen

[18] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[19] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose

verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen (zu Chromatiden) schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[20] Die mit hauchdünner Wand umgrenzte Zelle

[21] Ascus, Schlauch: Meisporangium der Ascomycota

[22] In der Streuschicht abgestorbener Pflanzen

[23] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[24] Vektor: Transporteur, Überträger, Ausbreiter

Eingestellt am 15. März 2025

.

Protomyces

Hintergrundbild: Protomyces pachydermus auf Taraxacum officinale (Original; Reinhard Agerer)

Hypertrophierte Stellen auf der Blattader beinhalten siphonocladal organisierte Hyphen und Cysten: eingeblendetes Schema mit Pfeil (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Rechts unten e: Mit Ascus keimende Cysten (Quelle nicht mehr nachvollziehbar; um Hinweise wird gebeten; eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Eingestellt am 15. März 2015

.

Saccharomycotina, Echte Hefen

1 Sie lieben Zucker zumeist

.

Geht es nach Hefen der Bäcker, Brauer und Winzer[1]

Und weniger weiterer diesbezüglich untersuchten Arten,

Den Kernen[4] von zwei Seiten über,

Lassen sie zur hohlräumigen, doppelten Hülle verschmelzen,

Um Protoplasmaportionen um die Kerne zu hüllen;

Sparen mit Stickstoff – woher soll er von Zucker[7] auch kommen? –

Nur am Isthmus[10], dort wo die Hefe die Töchter gebiert,

Lagern ein paar dieser Fibrillen sie zum Stabilisieren,

Sonst würde der Isthmus zu weit, der Trennung Narbe zu groß.

.

Wo Töchter der Mutter entsprießen,

Legen die einzelnen Sippen selbständig fest.

Nicht alle folgen Saccharomyces‘ Prinzip,

Sie rundherum, soweit der Platz eben reicht,

Das Licht der Welt erblicken zu lassen,

Auch wenn ihr Körper mit Dutzenden Narben schon übersät[11].

.

Manche schreiben den Töchtern den Ort ihrer Bildung vor!

Besonders, wenn Mütter sehr schlank

– Sie wollen natürlich so bleiben –

Und bestimmen den Takt der Geburt: einmal links am Ende, einmal rechts.

.

Ihnen macht es wohl Freude,

Wenn ihre Töchter, dort wo sie die Mutter verließen,

Einen Ring ihr zum Andenken geben:

Sie verlängert sich etwas, wirkt schlanker dadurch als einst[12].

.

Wo Zucker sie finden, zieht es sie hin.

Suchen die Helfer Nektar[16] in Blüten;

Verwenden der Blattläuse[17] süßes Exkret,

Auch von Blättern und Wurzeln, wenn sie nicht dicht;

Stärke[18] zerlegen sie gern, weil aus Zucker gebaut;

Sogar Produkte der Haut,

Denn auch hier finden sie je nach Bedarf

.

Fußnoten

[1] Bäckerhefe, Bierhefe, Weinhefe: Saccharomyces cerevisiae (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[2] Cisternenkappe: ER-Cisternen, die zu einer Kappe zusammengefügt wurden

[3] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[4] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[5] Den Raum in den flachen Cisternen

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Fungi: Echte Pilze, Chitinpilze (Opisthokonta – Eukarya)

[9] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[10] Isthmus: Verengung

[11] Narbentyp der Hefeknospung: Hat die Tochterzelle ihre finale Größe erreicht, bricht sie von der Mutterzelle ab; es bleibt eine Narbe an beiden Zellen zurück, während die nächste Tochterzelle bereits ihren Anfang nimmt. Dies kann sich mehrfach wiederholen (auch gleichzeitig), so dass im Extremfall bis mehr als ein Dutzend Narben die ursprüngliche Zelle belegen kann.

[12] Apikulater Typ der Hefeknospung: Dieser Typ ist dadurch ausgezeichnet, dass die Hefeknospung in wechselnder Folge einander gegenüber jeweils an gleicher Stelle stattfindet; dadurch häufen sich die Narben an gleicher Stelle und verlängern sich zu einem Spitzchen, zu einem Apikulus.

[13] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[14] Vögel: Aves (Maniraptora – Coelurosauria – Tetanurae – Theropoda – Saurischia – …)

[15] Vektor (Organismen): Transporteur, Überträger, Ausbreiter

[16] Nektar: Von Bedecktsamern abgeschiedene zuckerhaltige Flüssigkeit, um Bestäuber anzulocken

[17] Blattläuse: Aphidina (Sternorrhyncha – Hemiptera – Acercaria – Neoptera – Pterygota –…)

[18] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

Eingestellt am 15. März 2025

.

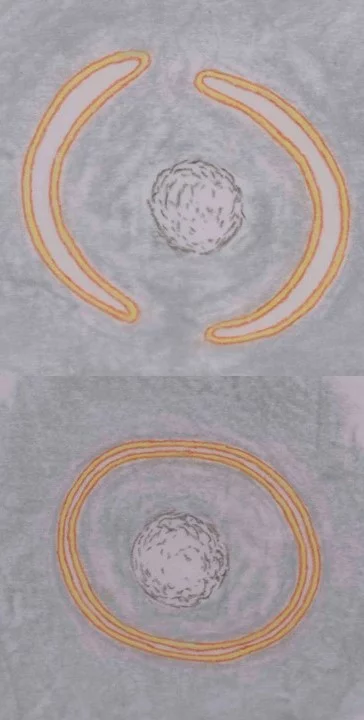

Cisternenkappen- und Sporenbildung bei Saccharomycotina; für nur eine der zu bildenden Sporen gezeigt (Kreide; Reinhard Agerer)

Oben: ER-Cisternen (Cisternenraum, weiß, umgeben von Lipiddoppelmembran, braun-gelb-braun) in Kappenform umgreifen allmählich einen Zellkern (dunkelgrau strukturiert) und schneiden dabei eine Protoplasmaportion (grau) aus dem Meiosporangium (grau) aus.

Unten: Die vereinten Cisternenkappen sind zur Kernhülle (Doppelmembran – Cisternenraum – Doppelmembran) geworden; sie schließt sowohl den Zellkern (dunkelgrau strukturiert) als auch einen Teil des Protoplasten (grau) des Meiosporangiums (grau) ein.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycotina, Echte Hefen

2 Haplo-Diplonten

.

Zwei Zellen, durch Knospung[1] entstanden,

Begegnen einander, kleben an kleiner Stelle sich fest,

Lösen, was das Innerste trennt[2],

Schicken einen der Kerne hinüber zum Treff.

.

Fackeln nicht lange, verschmelzen zu einem[3],

Mit doppeltem Satz Chromosomen[4] nun;

Sprossen mit Hefen, wie schon zuvor,

Etwas behäbiger, gut möglich, es wunderte nicht.

.

Ihnen steht die süße Welt,

So klein sie auch ist, wirkt sie doch für sie groß,

Für kurze Zeit leider nur offen,

Bis der Tropfen verarmt, sein Zucker[5] versiegt.

.

Verantworten Fremde, oder doch sie selbst

Der Ressourcen finale Erschöpfung,

So folgen sie Hungersignalen wohl und bilden winzige Sporen[6]

Damit sich die Sippe neue Quellen erschließt.

.

Meiosen[7] in Eile vollzogen,

Mit zarten Wänden dünn nur umgeben,

Bis seine Wandung verschleimend sich löst;

Warten, suchen nicht, lassen sich finden

Erhoffen Transport zu Seen von Süßem;

Landen nur, falls sie noch leben,

Im winzigsten Irgendwo.

.

Wachsen, falls sie im Glück,

Zu größeren, sprossenden Zellen heran,

Beginnen, erneut haploid, ihr hefiges Leben,

Hoffen, dass der Vorrat für längeres Leben noch reicht. –

.

Wo bleibt das Dikaryon[14], das der Großsippe zu eigen?

Nur haplo- und diploide Kerne kommen hier vor!

Einen Seitenweg beschreiten Sacharomycotinen.

Der immer aktiven Hefen und fehlender Hyphen[15] wegen

Blieb ein Dikaryon ihnen verwehrt.

Doch manchmal überlegen Kerne sich lange,

Ob sie verschmelzen oder jeder für sich bleiben soll;

Am Ende, bevor sie zu sprossen beginnen, sind sie bestimmt vereint.

.

Fußnoten

[1] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die ein Teil des Protoplasts (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie herum reicht.

[2] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexuellere Fortpflanzung; abgekürzt P!

[3] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[4] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[5] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[6] Meiosporen: Sporen, die infolge Meiose entstanden sind

[7] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[8] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Ascus: Meisporangium der Ascomycota

[11] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[12] Rüssel: Rüssel eines Insekts

[13] Rüssel: Rüssel eines Insekts mit Tupfer daran

[14] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und

[15] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

Eingestellt am 15. März 2025

.

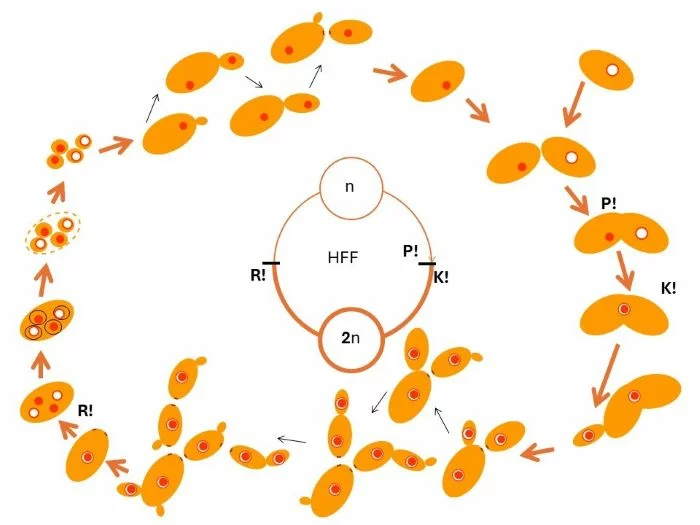

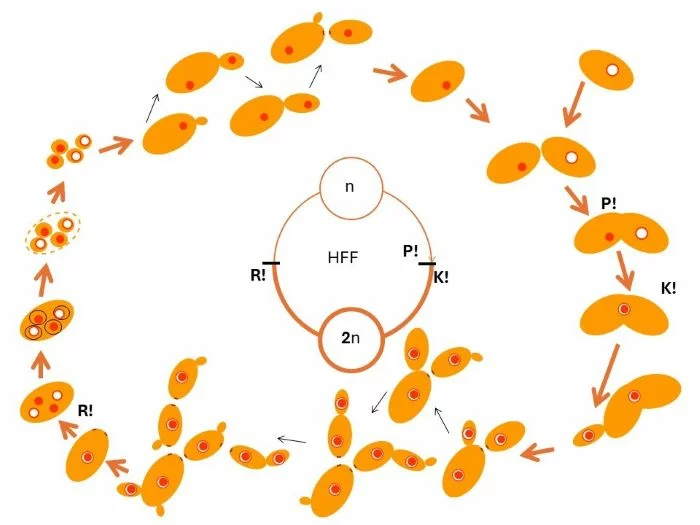

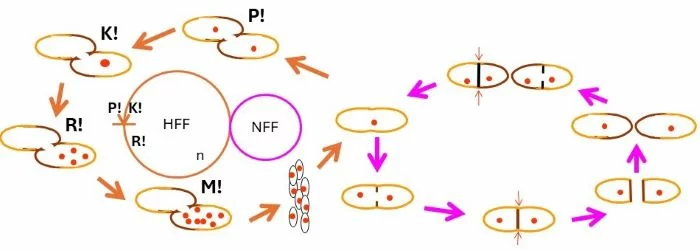

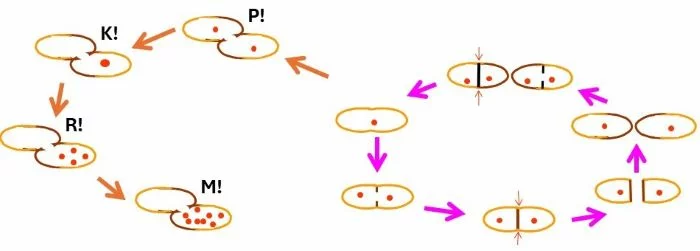

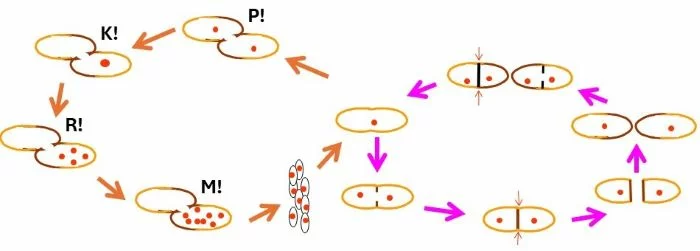

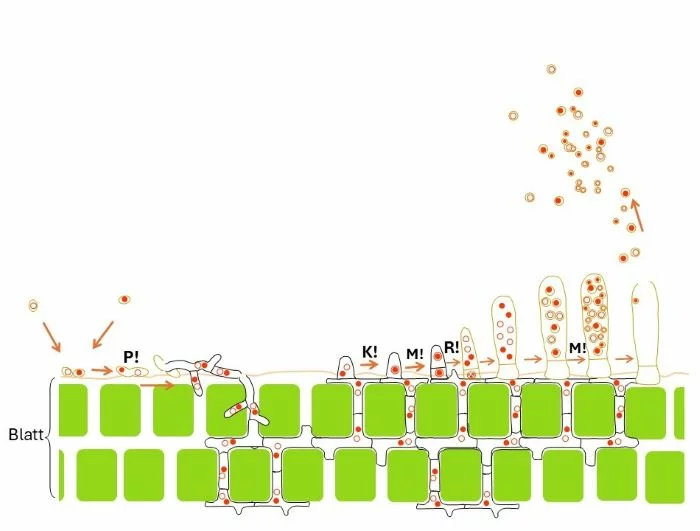

Entwicklungskreislauf von Saccharomyces cerevisiae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Eine Hefezelle knospt, vergrößert die Tochterzelle, schickt nach Mitose einen haploiden Tochterkern (als roter Punkt dargestellt) in diese, der andere bleibt in der Mutterzelle; eine Querwand wird zwischen beiden eingezogen, an der die Tochterzelle von der Mutter abgeht; es bleiben an der Mutter- wie an der Tochterzelle Narben (schwarz) zurück.

Eine der Hefezellen trifft eine konträrgeschlechtliche, haploide (Kringelkern) Zelle.

Nach Auflösung der sie noch trennenden Wände erfolgt durch Protoplastenverschmelzung die Plasmogamie (P!) und anschließend die Karyogamie K!); die diploid gewordene Zygote (Punktkern in Kringelkern), beginnt nun ihrerseits zu sprossen, bildet folglich diploide Hefezellen.

Durch mehrfache Knospung und Tochterzellbildung nach Mitose, entsteht eine größere Population diploider Hefezellen. Der Knospungsvorgang von diploiden Zellen unterscheidet sich in Nichts von jenem der haploiden Zellen.

Verschiedene Zellen nehmen, meist nach Substraterschöpfung, Meiosen (R!) vor, wonach durch freie Zellbildung (vier Zellkerne mit Protoplasten in restprotoplastenhaltigem Meiosporangium, dem Ascus) vier Sporen entstehen; die begrenzende Zellwand des Ascus löst sich auf, wodurch die vier haploiden, kontärgeschlechtlichen Sporen (Punkt-, Kringelkern; α-, β-Kern) frei werden und, größer geworden, als haploide Hefezellen wieder zu knospen beginnen.

Es liegt hiermit ein haplo-diploider (diplo-haploider) Entwicklungszyklus vor: Der haploide (n) Gametophyt (dünne Linie) beendet seine Phase durch Plasmogamie (P!) und anschließende Karyogamie (K!); die diploide Zygote setzt als diploider (2n) Sporophyt die Sprosszellbildung fort, bis wieder Meiose (R!) eintritt und haploide (n) Sporen den Entwicklungskreislauf fortsetzen. Hier lässt sich kaum von Nebenkreisläufen sprechen, sind doch die Sprosszellen die normalen einzeln liegenden Zellen des Pilzes und zugleich Zellen der asexuellen Vermehrung; im Schema wird dies durch Integrieren der Vermehrungskreisläufe in den Kreislauf der Hauptfruchtform berücksichtigt sowie durch gleichfarbige Gestaltung der Kreise.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden sechs Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

Eine Hefezelle knospt, vergrößert die Tochterzelle, schickt nach Mitose einen haploiden Tochterkern (als roter Punkt dargestellt) in diese, der andere bleibt in der Mutterzelle; eine Querwand wird zwischen beiden eingezogen, an der die Tochterzelle von der Mutter abgeht; es bleiben an der Mutter- wie an der Tochterzelle Narben (schwarz) zurück.

Eine der Hefezellen trifft eine konträrgeschlechtliche, haploide (Kringelkern) Zelle.

Nach Auflösung der sie noch trennenden Wände erfolgt durch Protoplastenverschmelzung die Plasmogamie (P!) und anschließend die Karyogamie K!); die diploid gewordene Zygote (Punktkern in Kringelkern), beginnt nun ihrerseits zu sprossen, bildet folglich diploide Hefezellen.

Durch mehrfache Knospung und Tochterzellbildung nach Mitose, entsteht eine größere Population diploider Hefezellen. Der Knospungsvorgang von diploiden Zellen unterscheidet sich in Nichts von jenem der haploiden Zellen.

Verschiedene Zellen nehmen, meist nach Substraterschöpfung, Meiosen (R!) vor, wonach durch freie Zellbildung (vier Zellkerne mit Protoplasten in restprotoplastenhaltigem Meiosporangium, dem Ascus) vier Sporen entstehen; die begrenzende Zellwand des Ascus löst sich auf, wodurch die vier haploiden, kontärgeschlechtlichen Sporen (Punkt-, Kringelkern; α-, β-Kern) frei werden und, größer geworden, als haploide Hefezellen wieder zu knospen beginnen.

Es liegt hiermit ein haplo-diploider (diplo-haploider) Entwicklungszyklus vor: Der haploide (n) Gametophyt (dünne Linie) beendet seine Phase durch Plasmogamie (P!) und anschließende Karyogamie (K!); die diploide Zygote setzt als diploider (2n) Sporophyt die Sprosszellbildung fort, bis wieder Meiose (R!) eintritt und haploide (n) Sporen den Entwicklungskreislauf fortsetzen. Hier lässt sich kaum von Nebenkreisläufen sprechen, sind doch die Sprosszellen die normalen einzeln liegenden Zellen des Pilzes und zugleich Zellen der asexuellen Vermehrung; im Schema wird dies durch Integrieren der Vermehrungskreisläufe in den Kreislauf der Hauptfruchtform berücksichtigt sowie durch gleichfarbige Gestaltung der Kreise.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

1 Altbekannte Unbekannte

.

Vor zehntausend Jahren schon, so Archäologen,

Zogen Bewohner Reben[1] zum eignen Gebrauch

Vielleicht als Obst nur, der saftigen Süße wegen,

Oder doch, falls sie zu lange gelagert,

Der Trauben gärenden Safts als

Stimmungshebenden Wein.

.

Wenn frisch sie mit Wasser gewaschen, auf einen Riss,

– Weil Früchte osmotisch[4] davon so einiges nehmen –

Der Zugang ihnen zum Innern verschafft,

Des Zuckers[5] Energie für sich zu gewinnen.

Einen kleineren Teil nur nehmen sie selbst,

Verwerfen, andere mögen ihn nutzen,

Als Ethanol[6] den größeren Rest.

.

Im Alten Persien, doch weit noch davor,

Fanden Einwohner dort an Wein schon Gefallen.

Vielleicht vor siebentausend Jahren bereits

Für gezogene – woher sonst die Mengen –,

Für Köstliche Beeren womöglich schon.

.

Der Süßmost[9] war ihnen der Mühen sicherlich wert,

Merkten wohl bald, wie sich der Saft

Brausend zu stimmunghellendem Trunk sich verwandelt;

Behielten in Gefäßen einen Teil davon. –

.

Der Sage nach aus Zeiten Dschamschids[10],

Des persischen Königs, zweitausendfünfhundert vor Christi Geburt,

Lagerten Trauben einmal zu lange, verloren gärend die herrliche Frische.

Zu kostbar war dem König der Trauben Verlust,

Trank ihren Saft zur Freude des Gaumens, obwohl er die Süße verloren;

Befahl dem Diener, mehr noch davon ihm zu bringen.

.

Auch die Königin wollte von ihm noch reichlich genießen,

Bevor sie der Migräne wegen ihr Leben wollte beschließen,

Weil aber die Schmerzen wie im Nichts sich verflogen,

Galt von für Majestät nun an der Wein als Medizin. –

.

Saccharomyces cerevisiae[11], lebt heute vielfach verändert

Zum Vergären des Zuckers, des Alkohols wegen,

Zum Backen von Brot, damit es locker gelingt,

Auch zum Schäumen und Alkoholisieren von Bier. –

.

Fußnoten

[1] Reben: Zweige des Weinstocks

[2] Hefen i.e.S.: Sprosszellen bildende Saccharomycotina

[3] Beeren: Botanisch definiert sind Beeren Früchte, die, ausgenommen des nach außen begrenzenden Häutchens, vollkommen saftig sind; ausgenommen natürlich auch die Samen; folglich sind die beiden inneren Schichten der Frucht, Endo- und Mesocarp, fleischig geworden, das Exokarp häutig.

[4] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennte Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration oder Zucker-Konzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Konzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[5] Traubenzucker: Glucose

[6] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

[7] Zagros-Gebirge: Zieht sich in Iran über etwa 1500 km von der Provinz Kurdistan an der irakischen Grenze bis zur Straße von Hormus, wo sich Vorderasien und die Arabische Halbinsel auf 50 km nähern. Das Gebirge läuft etwa parallel zum Schwemmland des Tigris bzw. zum Persischen Golf in 50–100 km Entfernung

[8] Kelter: Presse zur Gewinnung von Traubensaft (generell: von Obstsäften)

[9] Süßmost: Frisch gepresster, unfiltrierter Traubensaft (Fruchtsaft)

[10] Dschamschid: Figur der Persischen Mythologie; Lebensdaten unbekannt

[11] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

2 Der Hefen Crux

.

Wären sie doch nur allein auf der Schale!

Auch andere Hefen, Bakterien und Pilze[1],

Leben von dem, was Beeren[2] nach außen verlieren

Durch die zu wenig dichtende Haut.

.

Wandern zum Großteil mit in den Most[3],

Werden die Trauben gepresst,

Setzen, schwimmend im Bottich, ihr Handwerk ebenfalls fort

Zu Saccharomyces‘[4] Bedrängnis: Er hinkt hinterher.

.

Je nach Klima, Wärme, Boden und Gegend,

Kämpft er gegen ein fremdes Heer, bis er,

Meister im Alkoholisieren, Nachbarn, Ethanol[5] produzierend, bedrängt und

Selbst über des Mostes Süße wird Herr.

.

Winzer helfen ein wenig oft nach,

Schwefeln die Fässer[6], vielleicht auch den Saft;

Fördern Saccharomyces gegenüber Konkurrenten,

Verträgt er doch leichter das Antioxidans[7].

.

Er selbst hilft durch Sauerstoffzehren sich,

Der Pilze und Essigsäurebakterien[8]

Leben weitestgehend zu lähmen:

Unterstützt durch CO2-Produktion,

Nimmt er manchen von ihnen zum

Naschen die Lust. –

.

Hausgemacht scheinen nicht selten Sacccharomyces‘ Probleme,

Agiert doch ein Großteil der eigenen Sippe,

Zwar unschuldig und ganz ohne Absicht:

Ihre VLPs[9], eingeschlichen in seine Zelle, zwingen ihn,

Toxine[10], giftig für die eigene Sippe, zu bilden.

Der Produzent selbst erweist sich dagegen immun.

.

Doch, sobald des Mostes Säuregehalt

Mit Hilfe verblieb‘ner Bakterien den

pH-Wert[11] von 4 unterbietet,

Verliert sich die Wirkung dieses Toxins. –

.

Eines natürlichen Todes sterben

Saccharomyces cerevisiae Hefen,

Wenn des Mostes Ethanolgehalt höher als zwölf Prozent,

Doch dann haben die meisten Stämme bereits ihre Arbeit getan.

Einzelne aber fühlen sich dann so richtig erst wohl,

Erhöhen Alkoholgehalte auf achtzehn Prozent und mehr. –

.

Ruht der Wein zum Reifen in Fässern,

Runden Bakterien seinen Geschmack.

Am Ende prüft ihn der Sommelier[12].

Was hätt‘ er zu Dschamschids[13] Wein wohl gesagt?! –

.

Fußnoten

[1] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[2] Beeren: Botanisch definiert sind Beeren Früchte, die, ausgenommen des nach außen begrenzenden Häutchens, vollkommen saftig sind; ausgenommen natürlich auch die Samen; folglich sind die beiden inneren Schichten der Frucht, Endo- und Mesocarp, fleischig geworden, das Exokarp häutig.

[3] Süßmost: Frisch gepresster, unfiltrierter Traubensaft (Fruchtsaft)

[4] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[5]Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

[6] Schwefeln (Fässer): Um leere, aber innen feuchte Holzfässer zu konservieren, werden Schwefelschnitte im Fassinnern so lange verbrannt, bis die Verbrennung wegen Sauerstoffmangel endet; danach bleibt das Fass noch geschlossen, um mit dem sauerstofffreien Zustand, sauerstoffbedürftige Organismen abzutöten.

[7] Antioxidans: Niedermolekulare chemische Verbindung oder ein Enzym, das Organismen vor Sauerstoff(radikalen) und damit vor oxidativem Stress schützen soll

[8] Essigsäurebakterien: Acetobacteraceae; nicht separat behandelt (Rhodospirillales; nicht separat behandelt – Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)

[9] Virus like particles, VLP: Viren ähnelnde, nicht-infektiöse Moleküle ohne Genmaterial; VLPs sind dennoch oftmals nicht leer, sondern können – etwa zur Stabilisierung – unspezifische Nukleinsäuren oder nicht funktionelle DNA bzw. RNA mit den jeweiligen Erkennungssequenzen enthalten. In größeren VLPs können gezielt Proteine verpackt werden.

[10] Toxine: Giftstoffe

[11] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher der pH-Wert, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[12] Sommelier: Weinkenner und Berater im Fachhandel oder Restaurants; beurteilt Güte, Reife und Lagerfähigkeit von Weinen.

[13] Dschamschid: Figur der Persischen Mythologie mit vermuteter Affinität zu Wein; Lebensdaten unbekannt

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

3 Flüssiges Brot (HP)

Drei Zeichen in Reihe:

Ein Kopf, eine Schale, zwei Striche dazu,

Waren zwei Einheiten Bier[3] als Tagesration pro Kopf.

.

Bezahlt wurden Ägyptens Arbeiter nur mit Brot und Bier,

Bauten sie der Pharaonen Pyramiden,

Der Grabkammern steinfeste Höhlen;

Ägypter zehrten von mesopotamischer[4] Menschen

Jahrhunderte alter Erfahrung,

.

Des Fruchtbaren Halbmonds[7] reichliche Ernte lagerten sesshafte Bauern,

Nachdem sie mit bronzenen[8] Sicheln Halme und Körner geerntet,

Der Gräser wertvolle Früchte[9] in pechdichten Körben, in tönernen Schalen,

Als Vorrat für Zeiten, wenn ihre Felder ohne Bewuchs.

.

Wer wüsste nicht heute von undichten Scheunen,

Von längt schon neu zu deckenden Dächern,

Von vergeblichen Mühen, Vorräte trocken zu lagern?

Nähme es Wunder, füllten der damaligen Menschen Getreidebehälter

Nicht öfter dächerdurchdringender Regen,

Lange bevor der Lager Hüter das Tropfen bemerkt‘?

.

Wäre es denkbar für damalige Menschen,

Mühsam gezogene, lebenswichtige Körner

Als nicht mehr verwendbar einfach so zu verwerfen,

Wie es heute, wenn MHDs[10] von Lebensmitteln überschritten,

Lieblos, ohne an Arme zu denken, häufig geschieht?

Nein! Sie aßen bestimmt verwundert die Körner.

.

Kleine Triebe zeigten sie schon;

Sie begannen zu keimen[11]!

Süß schmeckten sie,

Süßlich das Wasser, in dem sie gelegen.

.

Manche der Schalen schäumten bereits;

Prickelnd die Flüssigkeit, die sie gern tranken;

Merkten, auch hiervon schwindet der Hunger,

Genossen den Trunk und kauten die Saat.

.

Zerstampften die Körner, aßen den Brei,

Gaben, um mehr davon zu bekommen, noch Wasser hinzu,

Genossen in kleineren Schlucken,

Wollten noch mehr vom leicht sauren Getränk.

.

Ihre Stimmung hob sich, sie wussten sofort:

Einen Teil des Getreides wässern wir, lassen es keimen,

Trinken den bräunlichen Saft,

Backen die süßlichen Körner zu Brot!

.

Braun und bröslig zerfielen gebackene Fladen;

Weichten zum Brei in Wasser sie ein.

Bräunlich erwies sich bald diese Würze,

Verdünnten auch sie zum süßen Getränk!

.

Schauten gespannt, ob nicht eines wird schäumen:

Schon hatten sie süffiges Bier.

Ließen der doppelten Wirkung wegen, nicht mehr davon,

Hauten Tröge aus Stein, um mehr des Biers zu gewinnen.

.

Fußnoten

[1] Ton: Gesteinspartikel keiner als 0,002 mm Größe

[2] Hieroglyphen: Ägyptische Hieroglyphen hatten ursprünglich den Charakter einer Bilderschrift im ältesten bekannten ägyptischen Schriftsystem; später kamen Laut-, Konsonanten- und Deutzeichen hinzu; wurden etwa 3200 v. Chr. bis 394 n. Chr. verwendet

[3] Bier: In allgemeiner Bedeutung ein aus Getreidekörnern hergestelltes alkoholisches Getränk; heute wird dazu Weizen-, Gerste-, oder gelegentlich Roggenmalz verwendet, die Gärung mit Saccharomyces cerevisiae in Gang gesetzt und mit Hopfen zur Haltbarmachung versetzt; nach dem Bayerischen Reinheitsgebot (für Deutschland später übernommen) dürfen seit 1516 dafür nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe verwendet werden.

[4] Mesopotamien (= Zwischen den Flüssen), Zweistromland: Kulturlandschaft, die durch die großen Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt wird; heute in Irak gelegen

[5] Emmer: Triticum dicoccum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[6] Gerste: Hordeum vulgare (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[7] Fruchtbarer Halbmond: Sichelförmiges Gebiet, das die hügeligen Randbereiche des südwestasiatischen Gebirgsbogens zwischen Palästina und dem Nordwestiran einschließlich des Zweistromlandes (Euphrat und Tigris) umfasst.

[8] Bronze: Legierung aus etwa 60% Kupfer und etwa 40% Zinn

[9] Fälschlicherweise oft als Samen bezeichnet

[10] MHD: Mindeshaltbarkeitsdatum

[11] Keimen (allgemein): Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

Eingestellt am 15. März 2015

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

4 Und heute?

.

Nichts bleibt dem Zufall überlassen!

Alles ist heute nach Wärme und Zeit optimiert:

Bis verschied’ne Enzyme[4] nach gut einer Woche optimal sind aktiviert.

.

Zu verwertbaren Zuckern[7] zerlegt, konvertiert;

In ihre Bausteine gewandelt und so der Bierwürze[10] zugeführt.

.

Der Hefen Enzyme bedürfen, um bestens zu wirken,

Abgestimmter Temperatur:

Bei knapp über fünfzig Grad arbeiten

Bei etwas mehr als sechzig Grad;

Wenn leicht höher die Temperatur als siebzig Grad:

.

Im Bottich wirken, nachdem des Getreides gekeimten,

Anschließend gedörrten Körner mit Wasser versetzt,

Des Keimlings aktivierten Enzyme.

Hopfen[17], der Brühe noch zugegeben, beendet die Tätigkeit nicht.

.

Nach Läutern[18] der anfangs noch trüben Würze,

Wird sie, um Störenfriede komplett zu entfernen,

Für einige Zeit im Kessel gekocht;

Zum Kühlen und Anreichern mit Sauerstoff

In Anstellbottiche[19] schlauchgeleitet gepumpt,

Mit Reinzuchthefen[20] unvorstellbarer Mengen

– Fünfzehn bis zwanzig Millionen Zellen pro Milliliter – beimpft;

.

Untergärige Biere flocken Hefen, wenn ihre Arbeit erledigt,

Gegen den Boden und setzen sie ab, klären so allmählich das Bier;

Abgezogen[23], in Fässern luftdicht verschlossen,

.

Ungefiltert kommt es als Kellerbier[26] in den Handel,

Als Hefeweißbier[27], wenn obergärig die Bierhefen wirkten,

Wenn der Brauer durch Filtern die Hefen entfernt. –

.

Der Biere Geheimnis liegt in den Hefen:

Der Brauereien bestgehüteter Stamm.

Für sechs Applikationen

Reicht der einmal angesetzte Hefebrei. –

.

Von Einzelzellen beginnend,

Werden Hefe-Kulturen wieder und wieder neu vermehrt.

Jungfräuliche, kaum mit Narben versehene Zellen,

Unter bester Zuckerbedingung gezogen,

Wandeln schneller und williger Zucker in Alkohol[30],

Garantieren der Biere anhaltende Qualität.

.

Fußnoten

[1] Gerste: Hordeum vulgare (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[2] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[3] Keimen (allgemein): Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

[4] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[5] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

[6] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[9] Hemicellulose: Gemische von Polysacchariden in veränderlicher Zusammensetzung, meist aus Pentosen (C5-Zuckern, wie Xylose, Arabinose), oft auch Hexosen (C6-Zuckern, wie Galactose, Mannose), die nicht zu höheren Strukturen, wie sie bei Cellulose auftreten, zusammengefasst sind

[10] Bierwürze: Aus geschrotetem Malz gewonnene zuckerhaltige Flüssigkeit

[11] Hemicellulasen: Enzyme, die Hemicellulose abbauen können; spalten die Bindungen zwischen den Zuckereinheiten von Hemicellulose und zerlegen sie in kleinere Moleküle.

[12] Proteasen: Proteine oder Peptide abbauende Enzyme, dabei lösen sie durch Hydrolyse die Bindungen zwischen ihren Aminosäuren

[13] β-Amylase: Spaltet vom Kettenende der Amylose her jeweils ein Maltosemolekül nach dem anderen ab. Sie kann daher umso besser wirken, je mehr Kettenenden durch die α-Amylase bereits entstanden sind

[14] Maltose: Disaccharid aus zwei α-1-4 verknüpften Glucosemolekülen

[15] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[16] α-Amylase: Spaltet innere α-(1-4)-Glykosidbindungen der Amylose, nicht jedoch terminale oder α-(1-6)-Glykosidbindungen. Dadurch entstehen Maltose, Maltotriose und verzweigte Oligosaccharide

[17] Hopfen: Humulus lupulus (Cannabaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae –…)

[18] Läutern (Bier): Das Malz trennt sich dabei von der Bierwürze, der Flüssigkeit, die beim Maischen entstanden ist

[19] Anstellbottich (Bier): Offener Behälter, bei dem die Bierwürze mit Hefe vermischt wird

[20] Reinzuchthefe (von Saccharomyces cerevisiae): Um die Qualität des Gärvorgangs zu gewährleisten, werden Hefen verwendet, die darauf gezüchtet wurden, den optimalen Verlauf der Gärung zu gewährleisten und zu optimalen Produkten zu führen

[21] Obergärig (Bier): Dabei schwimmen die Hefekolonien nach dem Brauvorgang obenauf und können abgeschöpft werden; Hefen gären bei Temperaturen von 18 – 24 °C

[22] Untergärig: Dabei sinken die Hefekolonien nach dem Brauvorgang zu Boden; Hefen gären dabei bei Temperaturen von 8 – 14 °C

[23] Abziehen (Bier, Wein): Nach dem Gären Trennen der Flüssigkeit von festen Substanzen durch Schläuche, die den Bodensatz zurücklassen

[24] Gären (Bier, Wein, etc.): Enzymatischer Prozess, bei dem Kohlenhydrate, hauptsächlich Glucose unter anaeroben Bedingungen zu Ethanol und Kohlendioxid abgebaut werden

[25] CO2: Kohlendixoid

[26] Kellerbier: Direkt vom Fass abgezapftes, noch hefehaltiges, trübes Bier aus Gerstenmalz

[27] Weißbier: Malz aus Weizen, obergäriges Bier mit Hefe

[28] Kristallweizen: Malz aus Weizen, obergäriges Bier; Hefe durch Filtern entfernt

[29] Pils (Bier): Ein nach Pilsen benanntes untergäriges Bier aus Gerstenmalz mit im Vergleich zu anderen Biersorten erhöhtem Hopfengehalt und geringer Stammwürze.

[30] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

Eingestellt am 15. März 2015

.

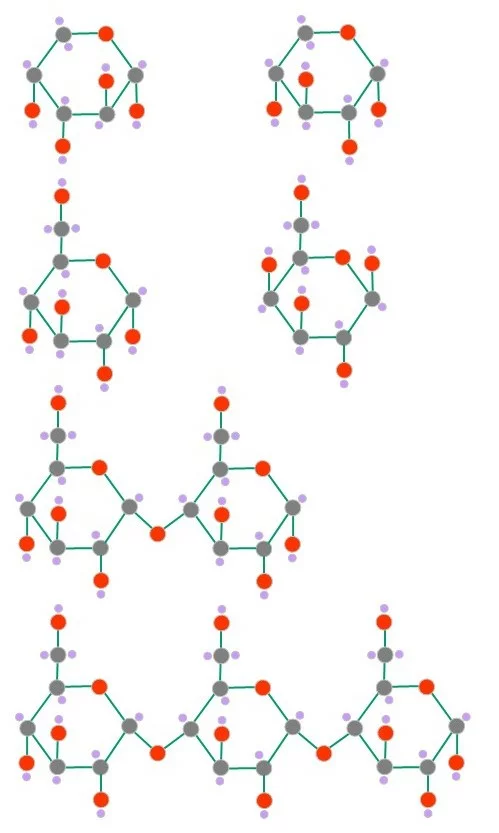

Hauptzucker in der Bierwürze (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Von oben links nach unten rechts: Arabinose (5er-Zucker) – Xylose (5er-Zucker) – Glucose (6er-Zucker) – Galactose (6er-Zucker) – Maltose (Disaccharid aus zwei Glucose) – Maltotriose Maltose (Trisaccharid aus drei Glucose)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Schizosaccharomycetes, Spalthefenverwandte

1 Die einen zur Freude, die andern zum Schrecken

.

Eine Hand voll Arten umfasst diese Klasse,

Über DNA-Sequenzen[1] vereint;

Auch wegen der auffallenden Weise,

Sich durch Spaltung vegetativ zu vermehren.

.

Schizosaccharomyces[2], Programm ist sein Name,

Ist mit dicklicher Zellwand umgeben und

Zeigt dies überaus deutlich;

Pneumocystis[3] hingegen lebt mit hauchdünner Wand.

.

Fußnoten

[1] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

[2] Schizosaccharomyces: Spalthefen (Schizosaccharomycetales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[3] Pneumocystis jirovecii: PJ-Pneumonie (Pneumocystidales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Schizosaccharomycetales, Spalthefen

1 Exakt

.

Zylindrisch, mit Beulen an Decke und Boden,

Liegen sie, oft noch ihn Reihe im Tropfen vereint;

Schicken sich an, der guten Ernährung einziges Ziel,

Dass jede der Mütter, sie geh’n darin auf,

Zwei Töchter mit Leben beschenken,

Die wieder sich hingeben für ihren Nachwuchs.

.

Der Länge nach mittig, Tubuli[1] sorgen dafür,

Bilden Aktinfilamente[2] peripher einen Kranz

Als Markierung für die Membran[3],

Rundherum sich als eng-tiefe Tasche nach innen zu dellen,

Der Zellwand zum Zeichen

Ihr als Blende nach innen zu folgen.

.

Kaum fertig, erhöh‘n die Töchter erheblich den Druck,

Beulen von jeder Seite das junge Septum weit aus,

Das sich vom Rand her, es kann gar nicht anders,

Bis hin zum Zentrum sich in der Mitte spaltet.

.

Die Zwillinge rücken sogleich auseinander,

So als wären sie niemals Schwestern gewesen,

Nur ihre neuen, ausgebuchteten Wände,

Zarter als ihre übrigen wirken sie noch,

Verraten, dass sie neu von der Mutter geboren

Und, wer genauen Auges dort, wo die neue Wand sich zu bilden begann,

Die Rundung am Rande fixiert,

Wird einen hauchdünnen Ring als Zierde der Töchter erkennen;

Wenn eine Tochter zur Mutter geworden, dann davon gleich zwei. –

.

Treffen zwei, die sich mögen[4], in zuckrigem Saft aufeinander,

Strecken sie dünnste Fäden der Zellwand dem Partner entgegen,

Verkleben, bleiben beisammen, nichts kann sie mehr trennen;

Lösen ein Löchlein sich aus der Wand[5],

Groß genug für den Kern[6],

Von einer Zelle zur andern zu wandern.

.

Mitotisch[7] teilte sich jeder von beiden,

Sendet den Compagnon zum Partner sofort,

Der, ihn umarmend, empfängt

.

Jeder weiß, was hier nun zu tun!

Spindelpolkörper[10] und Tubuli bereiten sich vor:

Nach Spalten und Wandern zu je einem Pol

– Sie definieren selbst den Ort –

Senden sie, eine kleine Lücke der Kernhülle lösend,

Mitten hindurch der Tubuli Bündel[11];

Zieh‘n homologe Chromosomen[12] voneinander zu sich,

Verformen dabei wie eine Hantel den Kern,

Schnüren am Ende, wenn weit auseinander die halben Genome[13],

Die Kernmembran[14] mitten entzwei;

Den Nucleolus[15] schieben sie einem in eine Nische,

Er löst sich auf, stört sie zukünftig nicht mehr;

Jeder formt für sich einen neuen,

Angepasst dem neuen Genom. –

.

Wie klug sind doch Fungi, die Echten Pilze!

Sie behalten, zu kostbar sind des Kernes Cisternen[16],

Der Chromosomen Hülle komplett;

Brauchen nicht, wie Plantae[17] dies tun,

Immer neu sich um des Kernes Hülle zu kümmern:

Sie nehmen, was schon vorhanden, kurzerhand mit. –

.

Beenden mit zweiter Teilung ihre Meiose[18],

Hängen eine weitere Teilung[19] meistens noch an,

Schneiden Plasmaportionen für ihre Kerne heraus[20],

Sezernieren noch Wände in die Cisternen,

Lösen des Ascus‘[21] Grenzen,

Geben die Sporen[22] dann frei!

.

Wachsen; nur vergrößern müssen sie sich.

Wuchern mit neukombiniertem Genom

Zu neuen Nischen[23], wenn ihre Nahrung erlischt

Und kommen, so ihre Hoffnung, an ein passendes Ziel.

.

Fußnoten

[1] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[2] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[3] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt.

[4] Konträrgeschlechtliche, kompatible, Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[5] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[6] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[7] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[8] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[9] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[10] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[11] Mikrotubuli, polare: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen

[12] Homologe Chromosomen: Gleichartige, von zwei Partnern stammende Chromosomen, die sich hinsichtlich Form, Struktur und Abfolge der Genorte genau entsprechen.

[13] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[14] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[15] Nucleolus: Wird bei der Kernteilung aufgelöst und seine RNA in Gestalt der Ribosomen in das Cytoplasma entlassen; besteht aus. ca. 40% Protein und ca. 60% RNA und der DNA des Nucleolusorganisators

[16] Kernhülle

[17] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[18] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[19] Mitose

[20] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Zellmembransystemen Protoplasmaportionen des Sporangium herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[21] Ascus: Meisporangium der Ascomycota

[22] Meiosporen: Sporen, die unmittelbar infolge Meiose entstanden sind oder sich darauf mittelbar zurückführen lassen, falls Mitosen sie in den Meiosporangien schon vermehrten.

[23] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

Eingestellt am 15. März 2025

.

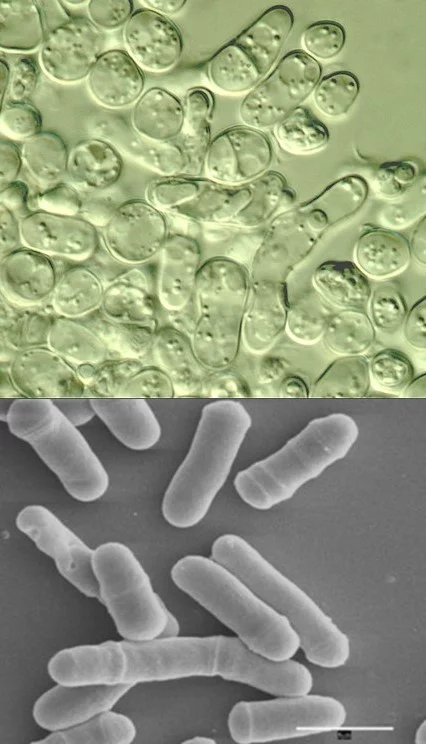

Schizosaccharomyces pombe

Oben: Lichtmikroskopische Aufnahme (Original; Reinhard Agerer)

Unten: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme

Ringförmige Strukturen sichtbar, die an Spaltungsstellen der eingezogenen Querwand entstanden.

Autor: David O Morgan

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

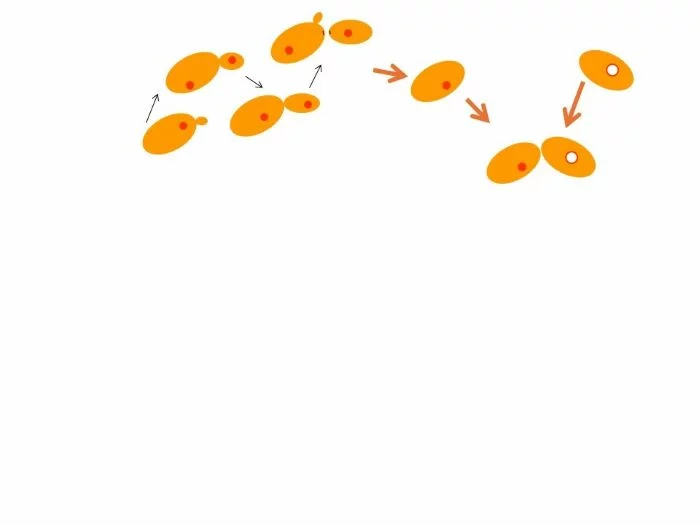

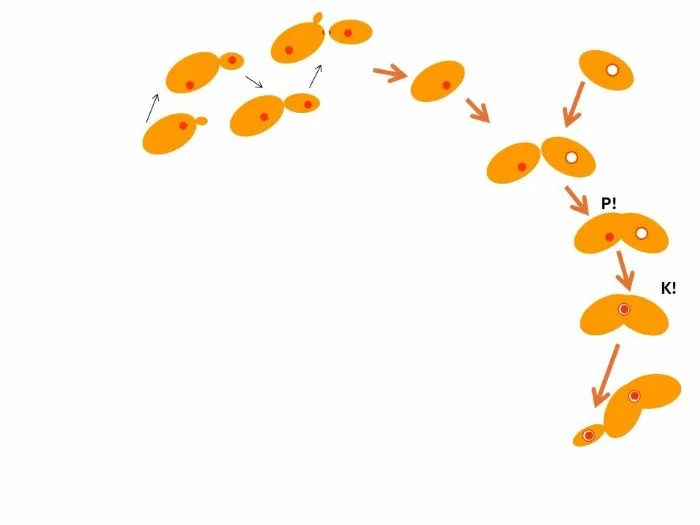

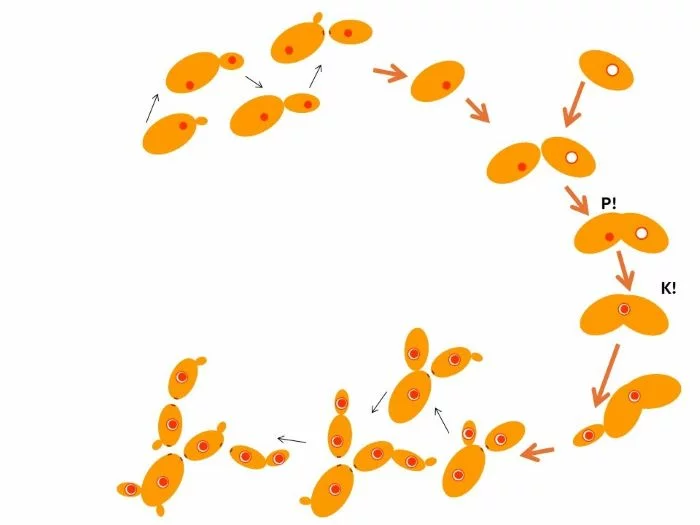

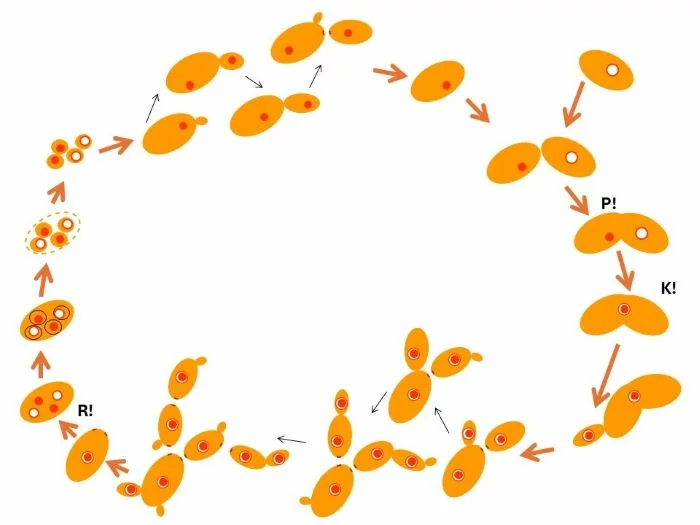

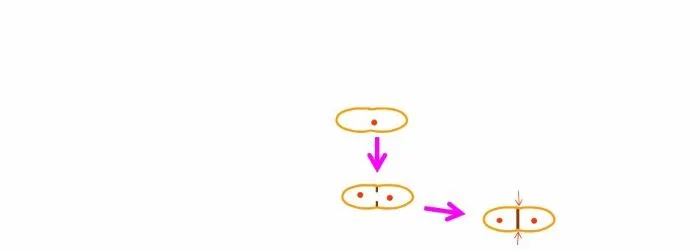

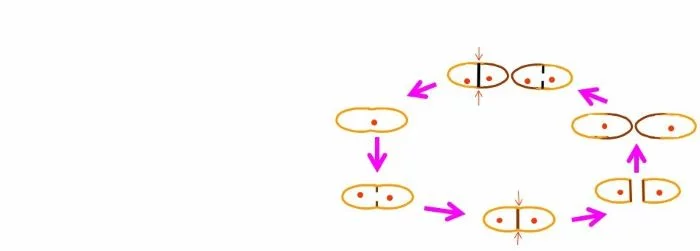

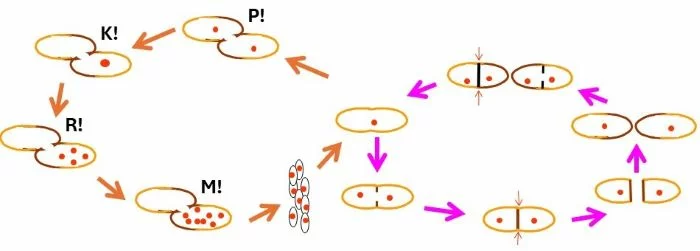

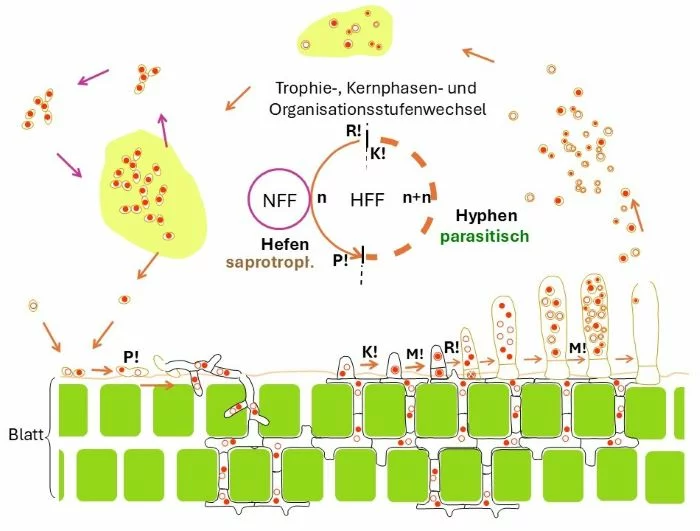

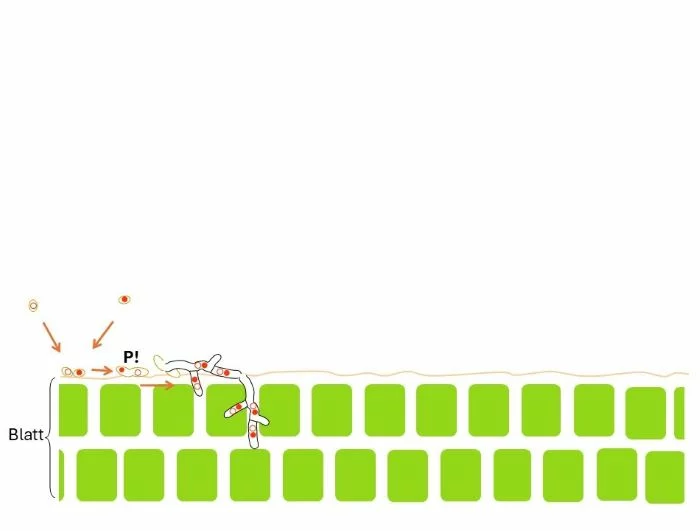

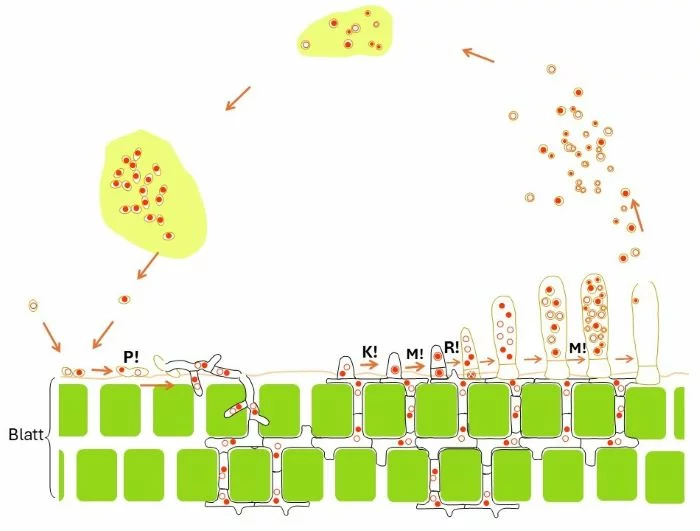

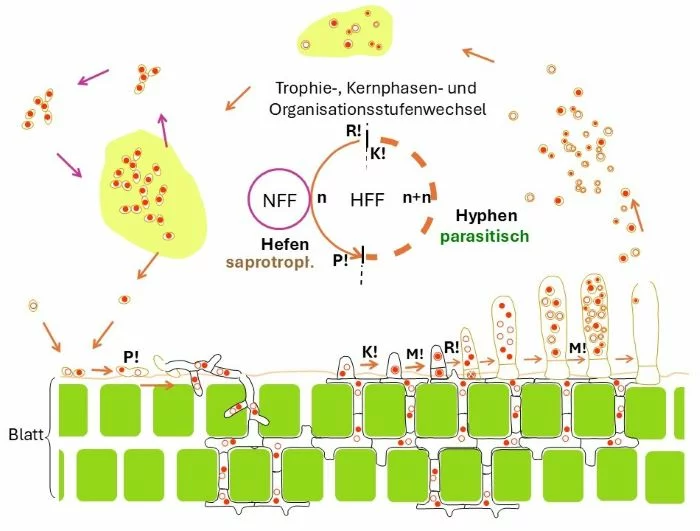

Entwicklungskreislauf von Schizosaccharomyces pombe (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Eine durch Spaltung sich vermehrende Zelle zieht irisblendenartig eine Querwand ein, bis das Septum auch in der Mitte ohne Lücke ist und damit beide Zellen gegeneinander abschließt. An der neuentstandenen Querwand (braun) wird sich die ursprüngliche Zelle in zwei Tochterzellen spalten.

Bei der Spaltung des entstandenen Septums werden durch Druck in den Zellen, die nun dünnen, halbierten Zellwände ausgebeult, wodurch sich die beiden Zellen trennen. Jede der Tochterzellen kann nun erneut eine Querwand (schwarz) einziehen, wonach in gleicher Weise erneut verfahren wird. An der Aufrissstelle entsteht rund um die Zelle ein kleiner Ring, der auf die aufgerissene Längswand der Zelle zurückzuführen ist. Schizosaccharomyces vermehrt sich auf diese Weise asexuell, denn bevor die neue Querwand eingezogen wird, teilt sich mitotisch der haploide Kern.

Treffen sich zwei kompatible, konträrgeschlechtliche Zellen, erfolgt Plasmogamie und in einer der beiden Zellen anschließend Karyogamie, so dass die diploide Zygote (großer Zellkern) entsteht. Nach der Meiose liegen vier haploide Kerne vor, die durch eine weitere mitotische Teilung zu acht haploiden Kernen werden.

Acht Sporen werden nach freier Zellbildung, wie für Ascomycota üblich, durch Auflösen der Ascuswand anschließend frei, wachsen heran und können sich durch Spaltung asexuell vermehren (violette Pfeile) und/oder durch Plasmogamie mit einer anderen Zelle sich wieder sexuell fortpflanzen (braune Pfeile).

Hier liegt ein haploider Organismus vor, dessen Zygote die einzige diploide Zelle ist. Die Nebenfruchtform (NFF, violetter Kreis) dient der schnellen Vermehrung, um mit geballter Macht die gefundene Ressource möglichst allein bis zum letzten Quantum auszuschöpfen und zugleich viele Verbreitungseinheiten zu bilden, um nach Übertragung, meist durch Insekten, neue Quellen zu besiedeln. Mit der Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis), die meist bei Substraterschöpfung entsteht, wird die genetische Diversität hochgehalten.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden fünf Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

Eine durch Spaltung sich vermehrende Zelle zieht irisblendenartig eine Querwand ein, bis das Septum auch in der Mitte ohne Lücke ist und damit beide Zellen gegeneinander abschließt. An der neuentstandenen Querwand (braun) wird sich die ursprüngliche Zelle in zwei Tochterzellen spalten.

Bei der Spaltung des entstandenen Septums werden durch Druck in den Zellen, die nun dünnen, halbierten Zellwände ausgebeult, wodurch sich die beiden Zellen trennen. Jede der Tochterzellen kann nun erneut eine Querwand (schwarz) einziehen, wonach in gleicher Weise erneut verfahren wird. An der Aufrissstelle entsteht rund um die Zelle ein kleiner Ring, der auf die aufgerissene Längswand der Zelle zurückzuführen ist. Schizosaccharomyces vermehrt sich auf diese Weise asexuell, denn bevor die neue Querwand eingezogen wird, teilt sich mitotisch der haploide Kern.

Treffen sich zwei kompatible, konträrgeschlechtliche Zellen, erfolgt Plasmogamie und in einer der beiden Zellen anschließend Karyogamie, so dass die diploide Zygote (großer Zellkern) entsteht. Nach der Meiose liegen vier haploide Kerne vor, die durch eine weitere mitotische Teilung zu acht haploiden Kernen werden.

Acht Sporen werden nach freier Zellbildung, wie für Ascomycota üblich, durch Auflösen der Ascuswand anschließend frei, wachsen heran und können sich durch Spaltung asexuell vermehren (violette Pfeile) und/oder durch Plasmogamie mit einer anderen Zelle sich wieder sexuell fortpflanzen (braune Pfeile).

Hier liegt ein haploider Organismus vor, dessen Zygote die einzige diploide Zelle ist. Die Nebenfruchtform (NFF, violetter Kreis) dient der schnellen Vermehrung, um mit geballter Macht die gefundene Ressource möglichst allein bis zum letzten Quantum auszuschöpfen und zugleich viele Verbreitungseinheiten zu bilden, um nach Übertragung, meist durch Insekten, neue Quellen zu besiedeln. Mit der Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis), die meist bei Substraterschöpfung entsteht, wird die genetische Diversität hochgehalten.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Schizosaccharomycetales, Spalthefen

2 Pombe

.

Als unter Kaiser Wilhelm[1] Deutschland noch

Schutzgebiete in Afrika hatte,

Vermissten Soldaten oft lange das Bier[4].

.

Fanden dennoch manch Einheimische

Fröhlich plaudernd in trinkender Runde

Ganz wie zu Hause am Stammtisch beim Wirt.

.

Pombe[7], so klang ihnen der Name entgegen

Auf ihre fragende Geste, ans Ohr,

Und nahmen, zurückhaltend nur,

Aus dem gebotenen Becher einen testenden Schluck.

.

Schmeckte wie Bier, etwas leichter jedoch!

Aus Hirse[8], erfuhren sie nach einiger Zeit,

Sei der Einwohner Pombe gebraut;

Kauften, Marktfrauen boten es an,

Täglich frisch das leichte Gebräu,

Gaben dem Kommissar, ihrem Chef, gleichfalls davon.

.

Er wollte mehr darüber erfahren,

Sandte eine größere Probe nach Haus.

Doch Pombe weilte zu lang auf dem Weg.

Wer es probierte, spuckte es gleich wieder aus.

.

Nur frisch bereitet, nicht älter als wenige Tage,

Trinken Afrikaner das Hirsebier.

Kein Wunder, dass es die Reise nicht überstand!

Nur seine Hefen[9] blieben die alten, fühlten in Deutschland gleichfalls sich wohl.

.

Schizosaccharomyces wurde sofort als Gattung erkannt,

Die Art aber, unbenannt noch, beschrieben Wissenschaftler neu.

Dem Hirsebier, Afrikas Pombe, zu Ehren, wurde sie

Schizosaccharomyces pombe genannt. –

.

Nicht allein aus Hirse brauen Ostafrikas Einwohner Bier,

Auch Bananen[10] dienen häufig dazu:

Den vielen Ethnien[11] und Rezepturen zur Folge, werden

Schizosaccharomyces-pombe-Biere landstrichspezifisch benannt.

.

Fußnoten

[1] Kaiser Wilhelm II. (1859 – 1941): Regierungszeit: 1888- 1918

[2] Tansania: Ostafrika

[3] Kenia: Ostafrika

[4] Bier: In allgemeiner Bedeutung ein aus Getreidekörnern hergestelltes alkoholisches Getränk; heute wird dazu Weizen-, Gerste-, oder gelegentlich Roggenmalz verwendet, die Gärung mit Saccharomyces cerevisiae in Gang gesetzt und mit Hopfen zur Haltbarmachung versetzt; nach dem Bayerischen Reinheitsgebot (für Deutschland später übernommen) dürfen seit 1516 dafür nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe verwendet werden.

[5] Gerste: Hordeum vulgare (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[6] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[7] Schizosaccharomyces pombe: Spalthefe (Schizosaccharomycetales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[8] Hirse: Sammelbezeichnung für kleinfrüchtiges Spelzgetreide mit 10–12 Gattungen. Sie gehören zur Familie Süßgräser Poaceae.

[9] Spalthefen: Schizosaccharomyces (Schizosaccharomycetales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[10] Bananen: Musaceae (Zingiberales – Commelinanae – Liliidae – Dicotyle s.l. – Magnoliatae – …)

[11] Ethnie: Menschengruppe (insbesondere Stamm oder Volk) mit einheitlicher Kultur

Eingestellt am 15. März 2025

.

Taphrinomycotina, Gallbildner i.w.S.

1 Der neuen Methode Erkenntnis

.

Noch diverser schier könnte diese Verwandtschaft nicht sein:

Zuckerpilze[1], fast Hefen vergleichbar,

Doch mit Zellen, wie Dipodascus[2] an Septen sich spaltend,

Parasiten von Zweigen, Früchten und Blättern mit

.

Nur modernen DNA-Analysen[14] verdanken es Mykologen,

Diese grundverschiedenen Pilze als eine Verwandtschaft fassen zu können

Und trotzdem gelang es im Nachhinein nicht,

.

Doch ein Merkmal vielleicht könnte Taphrinomycotina vereinen:

Entlang ihrer Wand Amylose[19]:

Denn mit Jodlösung[20] färbt sich deren Umgebung auffallend blau.

.

Fußnoten

[1] Zuckerpilze: Pilze, die sich hauptsächlich mit Zuckern ernähren

[2] Dipodascus albidus: Zweifußascus (Dipodascaceae – Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[3] Blastische Zellbildung: Bildung von Konidien, deren Form (rundlich, ellipsoid, etc.) von der Hyphenzellform abweicht; im Gegensatz zur thallischen Zellbildung, bei der die Hyphenzellform an den Konidien weitgehend erhalten bleibt.

[4] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[5] Humanpathogen: Sind Pilze, die als Pathogene, als Parasiten, Menschen befallen

[6] Protozoen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für Eukarya, die als Einzelzellen oder in Kolonien leben; stellen also keine verwandtschaftliche Einheit dar

[7] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[8] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[9] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[10] Nicht behandelt

[11] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[12] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[13] Lebenskreislauf, Lebenszyklus, Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[14] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

[15] Synapomorphie, synapomorphe Merkmale: Synapomorphien sind Merkmale, die ein Schwestergruppen-Verhältnis zwischen zwei Sippen begründen; es sind die Autapomorphien der gemeinsamen Stammart

[16] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[17] Meiosporen: Sporen, die unmittelbar infolge Meiose entstanden sind oder sich darauf mittelbar zurückführen lassen, falls Mitosen sie in den Meiosporangien schon vermehrten.

[18] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[19] Amylose: Glocosemoleküle sind in der Amylose fast ausschließlich α-1,4-glycosidisch miteinander verbunden¸ wobei das unverzweigte Molekül in Schraubenform vorliegt; beim Amylosenachweis („Stärkenachweis“) lagert sich Jod in das Schraubeninnere ein, wobei eine bläuliche Färbung entsteht

[20] Jodlösung; Jod-Kaliumjodid-Wasser-Lösung: Zum Färben von Amylose wird häufig Jod-Kaliumjodid-Lösung in Wasser verwendet; auch bei Pilzen wird diese Lösung gerne angewendet, um bestimmte Strukturen blau anzufärben; häufig wird dafür auch Melzers Reagens genommen, das sich nur durch Zugabe von Chloralhydrat unterscheidet.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Taphrinomycetes, Gallbildner i.e.S.

1 Hyphen

.

Wer in Gewebe der Pflanze eindringen will,

Dem helfen Hefen[1] sicherlich nichts!

Hyphen[2] mit wachenden, bohrenden Spitzen

.

Noch sind sie schüchtern, bewahren der Zelle inneren Raum[5]

Vor jeglichem Griff nach deren Ressourcen,

Begnügen, in Wänden sich windend, mit dem,

Was aus der Fülle zu ihnen – freiwillig? – kommt.

.

Wie mag man es werten, wer ist Akteur,

Wenn Wirte den Gästen mehr von dem bieten,

Was sie so gerne wollen und dringend erwarten?

Heute werden sie dazu gezwungen,

– Was früher womöglich sie freiwillig gaben –

Dort den Zudringling zu halten, wo er am wenigsten stiehlt.

.

Eindringlinge kommen genetisch mit Wucht,

Mit doppeltem Satz Chromosomen[6]

In einzigem, größerem Kern der Zelle[7] vereint,

Oder getrennt, doch in engster Kooperation[8].

.

Ihre Hefen vergessen sie nicht!

Wenn sie Süßes verspüren, sprossen sie heftig[9], den Vorrat gut füllend,

Um sich darin Partner zu suchen für Plasmogamie[10];

.

Fußnoten

[1] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Lyse: Auflösung

[4] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten

[5] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen

[6] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen

[7] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[8] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich

zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[9] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[10] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[11] Dikaryon

[12] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

Eingestellt am 15. März 2025

.

Taphrinales, Hexenbesen- und Gallbildnerpilze

1 Der eigene Weg (AP)

.

Wie Protomyces[1], setzen auch sie auf festgefahrene Alternativen:

Doch anders als Protomyces,

Wirken in lebenden Pflanzen sie

Sondern vereinen zu Paaren die Kerne[12],

Etablieren so jenes Erfolgsprinzip,

Das für alle übrigen Schlauchpilze gilt:

Das dikaryotische Leben!

.

Gewinnen so vielsporige Asci[19] hoher Ausbreitungskraft;

Reicht die Menge immer noch nicht,

Lassen sie Sporen im Ascus mit Hefen

immerzu knospen[20], solange der Vorrat reicht.

.

Mehr noch als Protomyces dies konnte,

Zwingen sie Wirte[21], dem Pilz zu gehorchen,

Gewebe, für gute Ernährung vermehrt zu besorgen,

Die Fläche enorm zu vergrößern:

Verschaffen so Taphrinas Asci für dichtes Versammeln großzügig Platz;

Pressen, wenn reif, Sporen aus dem Apex hervor.

.

Fußnoten

[1] Protomyces: Urpilzähnliche (Protomycetales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[2] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[3] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[4] Hefen-Hyphen-Dimorphismus: Besteht, treten Pilze sowohl in Hefen- als auch in Hyphenform auf

[5] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[6] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von

verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.