4.1 Porifera Texte

Porifera, Schwämme:

1 Kragenkolonie (HP)

.

Warum alleine immer nur sitzen,

Geduldig auf Schwebstoffe warten,

Wenn geißelbewehrte, kragenbestückte Verbände, dicht versammelt,

Zusammenagierend, doch bedeutend höhere Mengen an Wasser bewegen?

.

Zunächst in die Fläche geordnet,

Einer gemeinsam gebildeten, schleimigen Masse entspringend,

Fischen sie ununterbrochen

Zugleich in derselben partikelbeladenen Strömung.

.

Ins Koloniezentrum vordringende Drift

Liefert nur Abfallprodukte aus randlichen Zonen.

Jedoch überstriche gewölbte, zur Linse geformte Coenobien[1],

Zellenstarke Kolonien[2], alle mit frachtversehener Wasserschicht.

.

Zur Hemisphäre verformt, dann zur Kugel geworden,

Entschwebt die Gemeinschaft rotierend dem Boden,

Durchfiltert auf ihrem Weg ausreichend Wasservolumen

Zum Vorteil unserer Schwämme Urururahnen.

.

Hinab in die Matrix[3] des Kugelcoenobiums

Verbinden nun locker sich mit den Nachbarn,

Schließen durch Teilung Lücken im kragenbestückten Saum.

.

Bleiben als omnipotente Archaeocyten[6],

Beanspruchen anderer Zellen Basis für

Differenzierung zu sein.

.

Fußnoten

[1] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

[2] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[3] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Kragen: Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt.

[6] Archaeocyten: Totipotente Zellen der Schwämme

[7] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, sondern es handelt sich um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.

[8] Totipotente Zellen: Zellen, die die Fähigkeit haben, neu etwas Enddifferenziertes zu bilden (spezialisierte Zelle, Organ, Organismus)

Eingestellt am 23. November 2024

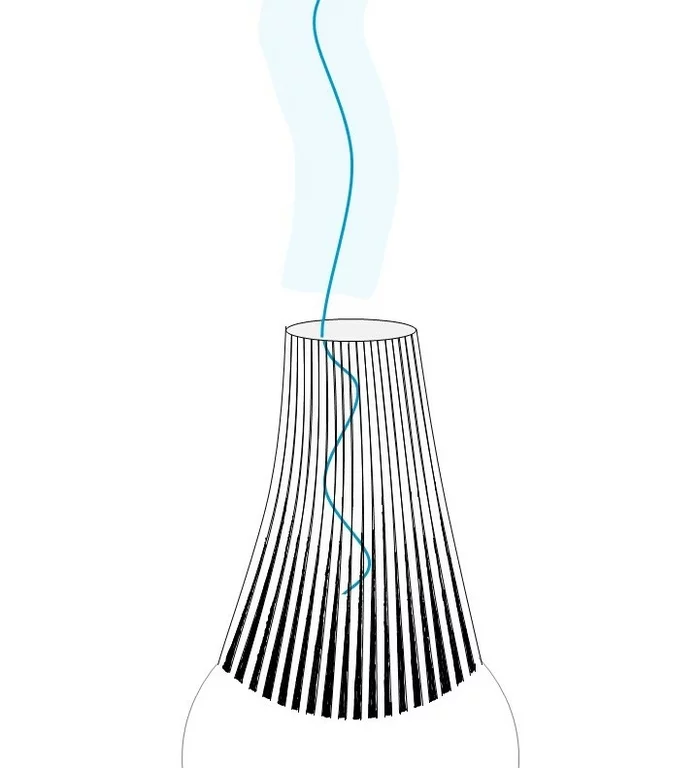

Cyanocyte, Schema (ppt generiert; Reinhard Agerer)

Der Kragen besteht aus zum Rund angeordneten Mikrovilli, eine Tüte um die Geißel bildend. Basal sind die Mikrovilli nicht gänzlich miteinander verbunden, lassen vielmehr Lücken, durch die das Wasser nachfließen kann, das die Geißel, mit ihrer (oft vorhandenen) Fahne aus dem Trichter treibt, um im Choanosom und im anschließenden Kanalsystem eine Strömung zu erzeugen.

Nach Westheide & Rieger (2013), S. 83

Eingestellt am 23. November 2024

.

Porifera, Schwämme:

2 Bodenständig (HP)

.

Unaufhörlich beliefern Stammzellen[1]

Zu schwer sind sie schon, in Schwebe zu bleiben,

Sinken auf den Grund des Gewässers zurück.

.

Befestigen sich, Matrixsubstanzen[4] verwendend,

Am Abhang des Meeres, den Großteil der strudelnden Cyten[5]

Nach außen gerichtet, ernähren sich prächtig, teilen sich voller Reserven,

Geben Töchter nach innen, sie im dicht verschlossenen Raum zu verwahren.

.

Nicht vollständig schließt die Kugel das Innere ab:

Kleine Lücken gestatten dem Wasser nach innen zu kommen.

Vom Fächeln der Geißelarmada getrieben,

Erlangt es Zutritt zum kragenzellenbekleideten inneren Raum,

Unablässig den Turgor im Kessel erhöhend;

Ein Osculum[6] aber öffnet plötzlich druckreduzierend den Weg nach oben-außen ins Meer.

.

Filtern die Cyten aus dem einströmenden Wasser,

Teilungsbereitschaft zu fördern, neue Choano- und Archaeocyten zu bilden.

.

Schlauchförmig, mit breitbauchiger Basis

Streckt sich der ursprünglichste Schwamm in die Höhe.

Tausende Choanocyten wirbeln im Innern das Wasser dem Osculum zu,

Doch winzige Mengen nur strömen in die Höhlung hinein.

.

Unterdruck ist es, der Durchlöchern der Wandung erzwingt!

Dutzende kleiner Ostioli[11]

Zwischen nach außen gerichteten Choanocyten bahnen dem Wasser den Weg

Zur kragenbestückten, dicht im Inneren stehenden Reuse.

.

Kaum ins Gewicht mehr fällt zur Ernährung der Beitrag

Außenstehender Choanocyten zum Leben der Sozietät,

Denn des Bauchraums optimierter Strömungsverlauf

Erhöht innenstehender Trichterzellen Effektivität:

.

Matrix zwischen Außen- und Innenlagen begrenzender Zellen drückt

Hügel und Leisten hervor, geben in Tälern und Senken

Choanocyten, sich den Ostioli anschließend, kleinere Räume,

Miniteilchen aus dem Wasser zu filtern – größere müssen passieren sie lassen –

.

Erhöhen aber, koordiniert nun schlagend, des Wassers beständigen Fluss,

Optimieren Energieverbrauch, Fangzahl, Abfallentsorgung,

Nehmen kragen- und geißellos gewordene Zellen[12] dafür innen und außen in Pflicht,

Größere Detritusteilchen anhaften zu lassen, endocytotisch einzufangen und zu verdau’n.

.

Mit erheblichen Wassermengen, durch ungleichmäßig verteilte Ostioli fließend,

Belasten die strömungsbewirkenden, rastlosen Geißeln

Die Stabilität der noch plastischen Wand,

Verkrümmen mitunter den rundlichen Bauch zu exzentrischen Formen, bis hin zum Kollaps sogar. –

.

Zur Stabilisierung des Wabbelgefüges

Verknüpfen Aminosäuren[13] sich im Innern der Archaeocyten

Zu massiven, freilich flexiblen Sponginen[14],

Zu der Schwämme typischem Faserprotein.

.

Diesem Zelltyp, als Spongocyten[15] bekannt,

Druckfeste, seltsam gestaltete Nadeln und Formenverbünde

.

Eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Zellen besiedelt heutiger Schwämme Matrix,

Wovon Archaeocyten, Sclerocyten und Spongocyten ein wichtiger Teil.

Als wandernde Zellen sind sie beschrieben,

Dienen als Speicher-, als Fortpflanzungszellen,

.

Locker nur halten Choanocyten, auch Pinacocyten[25], zusammen,

Wobei das Pinacoderm[26] als echtes Gewebe gilt,

Obwohl es keine Desmosomen[27], wohl aber

Punktförmige Haltestellen besitzt.

.

Oder formen intern eine Röhe sogar.

Verteilen sich gleichmäßig über die Fläche oder

Treten zu Feldern zusammen, oft an erhöhten Stellen exponiert.

.

Kennen weder Muskeln noch Nerven,

Auch nicht einzelne Zellen davon;

Und doch zieh’n sich Pinacocyten zusammen,

Bewegt sich ein Schwamm ein wenig vom Ort,

Hin zum Licht oder weg von der Helle,

Hin zum Kameraden, wenn er ihn trifft,

Damit zu verschmelzen,

Um eins mit ihm, ein größeres Ganzes, zu sein.

.

Unterscheiden sich damit von allen anderen Metazoa[30] gravierend!

So stellt die Wissenschaft gerne sie als Parazoa[31] ganz separat,

Allen übrigen Animalia, den Eumetazoa[32], gegenüber

Als erfolgreiches Überbleibsel frühster Animaliazeit.

Behalten mit Ausdauer die einmal gefundenen Plätze in

Süß- und Ozeanwasser, von flachen Gewässern bis tief in Meere hinab.

.

Vor rund siebenhundert Millionen[33] Jahren schon siedelten

Ursprüngliche Schwämme in flachen Gewässern,

Waren Basis für Höherentwicklung und

Differenzierung der Porifera inneren Organisation.

.

Fußnoten

[1] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, es handelt sich vielmehr um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.

[2] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die bei vielen Arten beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[3] Kragen: Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt.

[4] Mesohyl: Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[5] Cyte: Zelle

[6] Osculum: Hauptöffnung von Schwämmen, durch die Wasser, eingesaugt durch Wandporen, zusammen mit Stoffwechselprodukten wieder ausgestoßen wird

[7] Detritus: Zerfallsprodukte; Schwebe- und Sinkstoffe in den Gewässern, deren Hauptanteil abgestorbene Mikroorganismen bilden

[8] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[9] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[10] Archaeocyten: Totipotente, wandernde und transportierende Zellen im Mesohyl der Schwämme

[11] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen; externe Ostioli führen von der Umgebung in den Schwamm hinein; interne von Kanälen ins Choanosom)

[12] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt (Pinacoderm); Choanocyten sind oftmals in eigenen Räumen (Choanosomen) zusammengefasst

[13] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[14] Spongin: Spezielles, jodhaltiges Kollagen, das als Faserprotein die meisten Porifera stützt

[15] Spongocyten: Spongin (Faserproteine) bildende Zellen

[16] Sclerocyten: Spicula bildende Zellen

[17] Spicula: Stachelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[18] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[19] Siliciumdioxid: [SiO2]

[20] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpel, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[21] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[22] Exocytose: Ausscheiden eines Partikels aus der Zelle mit Hilfe eines sich in die Zellmembran integrierenden Vesikels; der Partikel wird damit durch Ausstülpung ausgeschieden

[23] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[24] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[25] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt; Choanocyten sind oftmals in eigenen Räumen (Choanosomen) zusammengefasst

[26] Pinacoderm (Schwämme): Aus Pinacocyten gebildete, epithelartige Schicht

[27] Desmosomen (Animalia): Zellstrukturen in Zellmembranen, die enge scheibenförmige, oft etwas vorgewölbte Verbindungen zwischen zwei Zellen herstellen. Sie kommen besonders in Zellen mit intensiver mechanischer Belastung, wie bei Epithelzellen, vor und verbessern den mechanischen Zusammenhalt. Dies geschieht durch Verbinden z. B. von Actin- oder Keratin-Filmenten benachbarter Zellen und durch verschiedene Proteine über die Lipiddoppelmembran und den interzellulären Raum hinweg. Hinsichtlich ihrer Anordnung unterscheidet man Punkt- oder Gürteldesmosomen.

[28] Porocyten, Porenzellen: Von einem Kanal als Einströmöffnung durchzogene Zelle

[29] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[30] Metazoa: entspricht Animalia

[31] Parazoa: Schwämme, Porifera, werden wegen ihrer von den übrigen Animalia erheblich abweichenden Merkmalen zu diesem Taxon zusammengefasst und allen anderen gegenübergestellt.

[32] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa

[33] Präkambrium-Zeit: von 4,6 Milliarden bis 542 Millionen Jahren, wobei der letzte Abschnitt das Ediacarium vor 635-542 Millionen Jahren ist; der vorletzte Abschnitt ist das Cryogenium vor 720-635 Millionen Jahren

Eingestellt am 23. November 2024

.

Porifera, Schwämme:

3 Nachkommen

.

Gonaden[3] entstehen nicht.

Vielfalt zeigt sich hinsichtlich Gametenbildung,

.

Spermatozoide[6] entstehen aus Choanocyten,

Fehlen Kammern, erfolgt die Bildung jeweils von einzelnen Choanocyten;

Spermatozoide gelangen in den wasserführenden Innenraum,

Werden, erfasst vom Wasserstrom, ausgestoßen

Und durch Ostioli[9] anderer eingeschwemmt.

.

Innere und äußere Gemetentreffen sind möglich

Je nach der Verwandtschaft Art:

Zum einen bleiben die Eier[10] im Innern des Körpers,

Zum andern gehen auch sie, wie Spermien, auf Wanderschaft.

.

Aus Archaeocyten oder Choanocyten können sich Eizellen bilden,

Doch lagern sich umgewandelte Archaecyten als nährendes Epithel[11] herum,

Bleiben in peripheren Regionen des Schwamms, oder werden in Mengen nach außen geschwemmt.

.

Im Fall der Befruchtung[14] im Freien, zumeist bei marinen Vertretern,

Herrscht oft erstaunliche Synchronisation:

Schwammkolonien umgeben dann mitunter dichte Wolken,

Blass bei Männchen, bei Weibchen verständlicherweise dicht.

.

Als Folge interner Befruchtung[15] sind zweierlei Weisen möglich,

Zum einen verlassen Zygoten[18] die Mutter,

Zum andern entwickelte Larven[19] erst.

.

Zwar leben die meisten Schwämme getrenntgeschlechtlich[20];

Manche als Zwitter[21] jedoch:

Zuerst weiblich, dann männlich, oder umgekehrt, je nach Art.

.

Bis die Blastula[26], vielzellig schon,

Vollkommen geißelumhüllt,

Den Gastralraum[27] verlässt oder zu Boden sinkt.

.

Ein geißelbesäumter larvaler Entwicklungszustand

Kennzeichnet nicht sämtliche Schwämme.

Mit Vorderpol setzt die Larve sich fest,

Bevor die Metamorphose[30] startet:

Meist wandern nach innen Zellen der Blastula,

Sortieren sich, bilden Choanocyten, ihre Kammern

Und alles, was zum Mesohyl noch gehört.

Geißelzellen der Außenwand

Werden durch Pinacocyten[31] ersetzt.

.

– Eine Art Blastula scheint tatsächlich typisch für Schwämme,

Zweifel besteh‘n jedoch, ob sie mit eumetazoischen[32] Blastulen zu homologisieren ist;

Gastrulastadien[33] scheinen zu fehlen.

Womöglich entstanden Blastulae von Parazoa[34] und Eumetazoa konvergent,

Nicht unähnliche Bildungsvorgänge zeigt,

Wie manche Larve der Kalkschwämme[37] mit

Ein- und Umstülpung und nachfolgendem Kugelschluss. –

.

Ungeschlechtlich[38] können sich manche Schwämme entwickeln,

Bilden sich ablösende, vordifferenzierte Knospen; oder Gemmae[39],

Gilt es, ungünstige Zeit zu überdauern,

Was für Süßwasserschwämme des Öfteren gilt:

.

Archaeocyten und Trophocyten treffen sich zur Kugel,

Umgeben von Pinacocyten der Außenschicht,

Die zu Spongiocyten[40] auch werden,

Sie umgeben mit widerstandfähigem Spongin[41].

Zu Sclerocyten[42] umgewandelte Archaeocyten

Transportieren Spicula[43] als zusätzlichen Schutz zur Peripherie.

.

So überdauern Gemmae in abgestorbener Porifere; wenn wieder günstig die Umwelt,

Wandern die eingeschlossenen, lebenden Zellen aus vorgebildeter Öffnung[44] heraus,

Formen ein Pinacoderm, wodurch sich Archaeocyten zwängen

Als der Schwammbildung Start.

.

Hier zeigt sich ein Coenobium[45]

Als des Schwammes Bildungsstart.

Vielleicht mag dies Hinweis sein,

Wie die Evolution der Schwämme begann.

.

Fußnoten

[1] Geschlechtszellen: Männliche und weibliche Gameten

[2] Mesohyl (Schwämme): Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm (bzw. Choanocyten) liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[3] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[4] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[5] Archaeocyten: Totipotente, wandernde und transportierende Zellen im Mesohyl der Schwämme

[6] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[7] Choanocytenkammern: Choanosomen: Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Schwämme, sind Choanocyten in besonderen Kammern zusammengefasst, die unmittelbar Anschluss an Kanäle der Ostioli haben

[8] Spermatozoidencyste:

[9] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[10] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[11] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[12] Trophocyten: Für Fortpflanzung Nahrung speichernde Zellen

[13] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) in ein Vesikel, um sie zu verdauen

[14] Befruchtung: Verschmelzung der Protoplasten (P!) von Gameten oder Gametangien mit unmittelbar anschließender Karyogamie (K!)

[15] Gemeint ist hier innerhalb des Schwamms

[16] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon

[17] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[18] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[19] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[20] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt

[21] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen

[22] Protogyn: Vorweiblich; zunächst werden die weiblichen Gameten reif, dann erst die männlichen, um Eigenbefruchtung zu verhindern

[23] Prot(er)andrisch: Vormännlich; zunächst werden die männlichen Gameten reif, dann erst die weiblichen, um Eigenbefruchtung zu verhindern

[24] Totale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)

[25] Äquale Furchung: Alle Zellen der Blastula sind von gleicher Gestalt; Teilungsweise von Eiern (Zygoten), deren Dotter gleichmäßig verteilt ist

[26] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[27] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle münden

[28] Kragen: Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt

[29] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar ein Axionem

[30] Metamorphose (Animalia): Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbstständige Larvenstadien

[31] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt; Choanocyten sind oftmals in eigenen Räumen (Choanosomen) zusammengefasst

[32] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa

[33] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[34] Parazoa: Schwämme, Porifera, werden wegen ihrer von den übrigen Animalia erheblich abweichenden Merkmalen zu diesem Taxon zusammengefasst und allen anderen gegenübergestellt.

[35] Volvox: Kugelalge (Volvocales – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[36] Chlorophyta: Grünalgen (Plantae – Eukarya)

[37] Kalkschwämme: Calcarea (Porifera – Animalia – Eukarya)

[38] Ungeschlechtliche Fortpflanzung: Beruht grundsätzlich nur auf mitotisch entstandenen Zellen, Zellkomplexen, Gewebeteilen, Organen oder Jungorganismen

[39] Gemmae, Gemmulae, Gemmen: Überdauerungsfähige Mehrzellgebilde oft rundlicher Gestalt

[40] Spongocyten (Schwämme): Spongin (Faserproteine) bildende Zellen

[41] Spongin: Spezielles, jodhaltiges Kollagen, das als Faserprotein die meisten Porifera stützt

[42] Sclerocyten (Schwämme): Spicula bildende Zellen

[43] Spicula: Stachelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[44] Mikropyle: Kleine Öffnung, durch die Fortpflanzungsorgane ein- oder austreten können

[45] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

Eingestellt am 23. November 2024

.

Porifera, Schwämme:

4 Vergrößerung

.

Ernährung sichern, mehr an Nahrung gewinnen,

Ist der Schwämme evolutives Prinzip.

Ließen so drei verschiedene,

Unterschiedlich hoch entwickelte Typen entsteh‘n,

Die Porifera charakterisieren,

Von Bedeutung jedoch ist nur der höchstentwickelte Typ

.

Nur Choanocyten bekleiden seinen ungegliederten Raum;

Deswegen führen Ostiolikanäle[3] unmittelbar ins Innere,

Wobei ein großes Osculum[4] das gefilterte Wasser entlässt.

Nur wenige Gattungen verwirklichen diese Weise;

Eher reduziert, denn ursprünglich, gilt der Wissenschaft ihre Architektur.

.

Verteilt nur sie einlagig entlang des zentralen, weitlumigen Gangs zum Osculum hin,

Stellt sie senkrecht zur Außenbegrenzung, beult die Kammern nach außen,

Oder bildet Zwischenräume zu wasserführenden Kammern um.

Nur Calcarea[7] bilden diese einfacher gebauten Typen,

Auch nur in knapp bemessener Gattungs- und Artenzahl.

.

Der Leucon-Typ[8] verzweigt Zufuhrkanäle,

Ordnet unzählige Kammern wie Trauben zu dreidimensionalen Komplexen an.

Bekleidet abführende Kanäle, nicht nur den Innenraum, wie dies beim Sycon-Typ, mit Pinacocyten[9],

Deren Aufgabe in Endocytose[10] größerer, anhaftender Teilchen besteht.

.

Der Innere Bau, die Zahl der Choanocytenkammern, ihre interne Bekleidung mit Pinacocyten,

Gelten als wichtig für die Ernährung des Schwamms,

Doch auch Größe, seine Außenfläche, beeinflussen signifikant der Ostioli Menge,

Der Kontaktflächen Größe zur Umgebung, somit der Choanocytenkammern Zahl.

.

So verwundert kaum noch die Vielfalt der Schwammgestalten:

Krusten- und becherförmige, kugelähnliche, auch kandelaberartige kommen vor;

Schier keine Grenzen kennt ihr Wachstum.

Immerzu neu angelegte Gastralräume[11] ersetzen, was basal schon ohne Funktion.

Bis zu fünfhundert Jahre können sie leben, Ascon-Typen und kleinere Schwämme des

Süßwassers leben häufig jedoch nur annuell[12].

.

– So einleuchtend der Porifera Evolution vom

Ascon- über den Sycon- zum Leucon-Typ auch ist,

Meint dennoch die Wissenschaft, die ursprünglicher anmutenden Schwämme

Seien lediglich Ausdruck komplexer gebauter Schwämme Reduktion.

.

Doch der evolutive Vorteil zukunftsweisender Differenzierung im Innern und der

Förderlichen Wirkung größerer äußerer Flächen ist so evident,

Dass wohl, auch wenn dies nachzuweisen, heute nicht möglich,

Der Porifera Evolution mit einfachem, choanocytenausgekleidetem Schlauch begann. –

.

Und Wanderer, trittst du auf Felsen

So gedenke der Schwämme des

Erdmittelalters[15] urlang vergangener Zeit.

.

Fußnoten

[1] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[2] Ascon-Typ (Schwämme): Schlauchförmiger, dünnwandiger Schwamm mit zentralem Hohlraum und undifferenzierter Wandung mit nur einer zentralen Ausströmöffnung (Osculum). Außen liegt das Pinacoderm, innen befinden sich die Kragengeißelzellen.

[3] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[4] Osculum (Schwämme): Hauptöffnung von Schwämmen, durch die Wasser, eingesaugt durch Wandporen, zusammen mit Stoffwechselprodukten wieder ausgestoßen wird

[5] Sycon-Typ: Der Innenraum ist in kleinere Choanocytenkammern gegliedert, die einlagig entlang des zentralen Gangs zum Osculum hin stehen und senkrecht zur Außenbegrenzung orientiert sind; die Kammern können sichtbar nach außen gebeult sein, vielfach werden die Zwischenräume der Beulen aber von Wasserkammern gefüllt.

[6] Choanosomen, Choanocytenkammern: Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Schwämme, sind Choanocyten in besonderen Kammern zusammengefasst, die unmittelbar Anschluss an Kanäle der Ostioli haben

[7] Calcarea: Kalkschwämme (Porifera – Animalia – Eukarya)

[8] Leucon-Typ (Schwämme): Verzweigt Zufuhrkanäle und ordnet unzählige Kammern traubig zu dreidimensionalen Komplexen, bekleidet abführende Kanäle, nicht nur den Innenraum, wie dies beim Sycon-Typ der Fall ist, mit Pinacocyten.

[9] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt

[10] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[11] Gastralraum (Schwämme): Großraum nahe des Osculums, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle münden

[12] Annuell: Einjährig

[13] Fränkische Alb: Das Mittelgebirge zieht sich in nördlich-südwestliche Richtung von Lichtenfels am Main vorbei an Bamberg und Nürnberg im Westen und Bayreuth und Regensburg im Osten sowie Ingolstadt an der Donau im Süden bis zum Ostrand des von der Wörnitz durchflossenen Meteoritenkraters Nördlinger Ries, durch den sie von der westlich anschließenden Schwäbischen Alb getrennt ist.

[14] Schwäbische Alb: Das Mittelgebirge erstreckt sich südlich von Stuttgart im südöstlichen Teil von Baden-Württemberg von Südwest nach Nordost. Im Süden bzw. Südosten wird die Schwäbische Alb von der Donau begrenzt, im Nordwesten vom Albtrauf entlang des Städtebandes Balingen, Reutlingen, Göppingen, Aalen.

[15] Erdmittelalter: vor 252 – 66 Millionen Jahren

Eingestellt am 23. November 2024

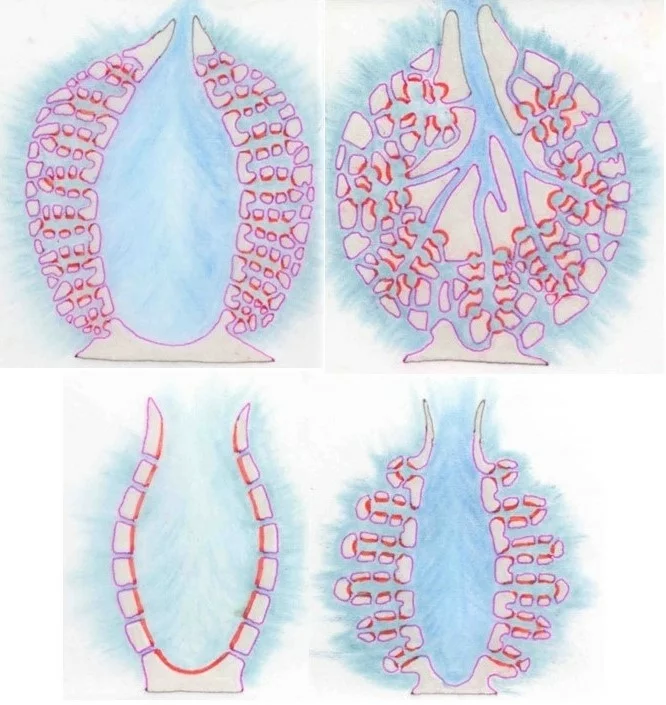

Genereller Bau der Schwämme; Schematisch dargestellte Längsschnitte (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Ascon-Typ, nur bei Calcarea (links unten): Einfacher mehr oder weniger schlauch- oder krugförmiger Bau mit großem Osculum (der Anwuchsstelle gegenüber) und vielen kleinen Ostioli, die mit ihren Kanälen ins Innere des Schwamms führen. Wasser, das von außen kommt, werden Nahrungspartikel entnommen und partikelverarmtes Wasser über das Osculum der Umgebung wieder zugeführt. Alle Pinacocyten sind in der Lage, über Endocytose Nahrungspartikel aufzunehmen.

Rot: Lage der Choanocyten; violett Lage der Nahrungspartikel aufnehmenden Pinacotyen, dabei unbeteiligte Pinacocyten in Schwarz; hellgrau: Mesohyl. Beim Ascon-Typ sind es hauptsächlich die Pinacocyten der Kanalauskleidung und der äußern Oberfläche; kleinste Teilchen können auch von den Choanocytenkrägen aufgenommen werden. (Gilt für alle Wuchsformen).

Sycon-Typ mit Aussackungen, nur bei Calcarea (rechts unten): Bau prinzipiell gleich wie beim Ascon-Typ, doch werden hier Aussackungen über die unmittelbar ins Innere führenden Ostioli vorgestülpt, die ihrerseits Ostioli und Choanocytenschichten tragen. Es entstehen so Choanocytenkammern, die Choanosomen. Auch hier verlässt gefiltertes Wasser (helleres Blau) den Schwamm über das Osculum mit der Strömung die die vielen Choanocyten erzeugen. Nahrungspartikel werden hauptsächlich über die Pinacocyten der Kanäle und des Schwamminneren aufgenommen; auch Pinacocyten der Oberfläche wirken mit. (Nur bei Calcarea)

Sycon-Typ mit integrierten Aussackungen, nur bei Calcarea (links oben): Hier werden gleichsam die Zwischenräume der Aussackungen mit einem von Ostioli durchbrochenen Mesohyldeckel geschlossen. Damit wird die aufnehmende Oberfläche (mehr Platz für Pinacocyten) vergrößert, der Wasserstrom kanalisiert und die Durchflussmenge erhöht.

Leucon-Typ, bei Silicea und Calcarea (rechts oben): Es liegt kein großer Hohlraum mehr vor, stattdessen wird das Innere in feinere und gröbere zu- und abführende Kanäle gegliedert, die das einströmende Wasser gefiltert dem Osculum zuleiten. Die Aufnahme der Nahrungspartikel erfolgt hauptsächlich über die zuleitenden Kanäle, die dickeren, abführenden Kanäle geben das Wasser nur nach außen. Choanocyten sind zu vielen Kammern entlang Kanälen zusammengefasst (Choanosomen), die strömungserzeugende Oberfläche ist größer, der Durchsatz erhöht, damit die Nahrungsaufnahme effektiver.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 82

Eingestellt am 23. November 2024

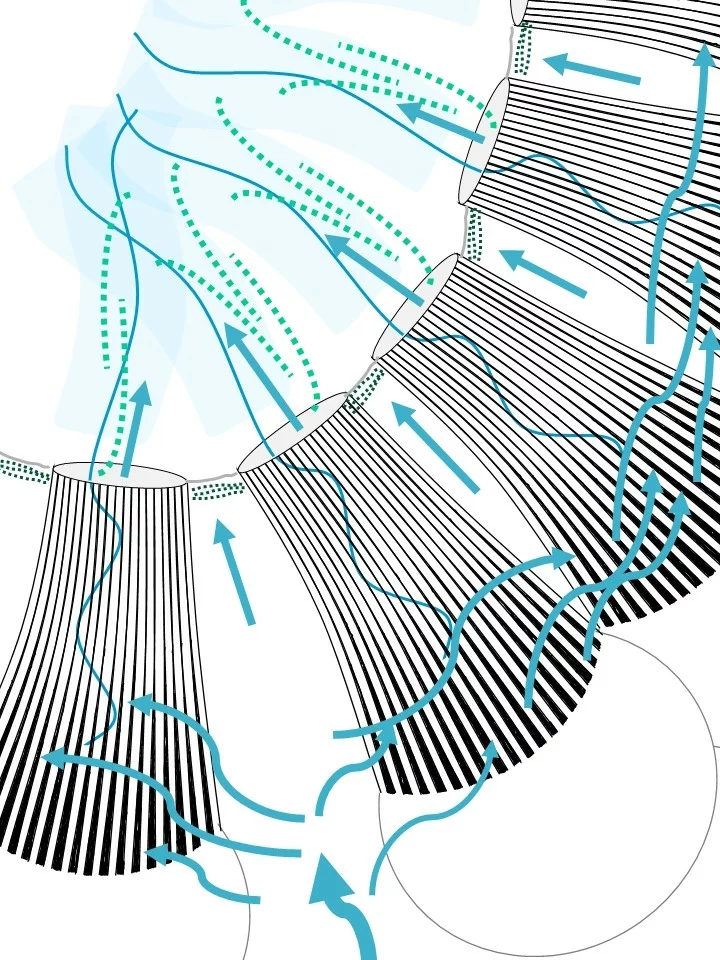

Ausschnitt aus einem Choanosom (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Durch ein externes (unmittelbar von der Umgebung kommend) oder internes Ostiolum (aus Kanälen ins Choanosom führend) wird durch der Choanocyten Flagellentätigkeit Wasser in den gemeinsamen Raum der Kragenzelltrichter eingesaugt (dicker blauer Pfeil). Die benachbarten Choanocytenzellkörper schließen aber dicht aneinander, so dass zwischen ihnen keine Wasserbewegung stattfindet. Das partikelträchtige Wasser kann damit sich nur über die Trichter des Choanosoms verteilen (dünne, geschlängelte blaue Pfeile). Die generelle Wasserbewegung verläuft durch die durchbrochene Basis der Trichter zum Trichtermund in die Höhlung des Choanosoms. Die Trichterenden sind miteinander durch so etwas wie Filter (hellgraue Linie) verbunden, an denen kleinere Partikel hängenbleiben (kleine dunkelgrüne Punkte); sie können von den trichterbildenden Mikrovilli endocytiert werden. Andere und größere Partikel (Reihen großer grüner Punkte) werden mit dem Wasserstrom (dünne, gerade blaue Linien) durch die Lücken des basal nicht dichtschließenden Trichters geleitet und mit dem Wasserstrom (gerade, dünne blaue Pfeile) aus dem Choanosom und den Pinacocyten zugetrieben, die sie durch Endocytose aufnehmen können.

Nach Westheide & Rieger (2013) Seite 83

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen der Porifera (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Calcarea, Kalkschwämme:

1 Separat von allen anderen

.

Sechs arbeiten miteinander fürs Triaxon[7],

Gelegentlich formen sie Tetraxone[8],

Sieben Sclerocyten werkeln dafür.

.

Weniger vielfältig erweisen sich Kalk-, als Silikat-Spicula;

Formen und Größen variieren zwar leicht,

Doch zeigen sie weniger deutlich Unterschiede in ihren Dimensionen;

So können Wissenschaftler einfachheitshalber sie als Scleren[9] nur seh’n,

Werfen sie alle zusammen in einen einzigen Größentopf.

.

Unverbunden liegen die Spicula,

Gewinnen auf diese Weise offensichtlich kaum formstabile Gestalten,

Bleiben sie doch mit sieben Centimetern meistens recht klein.

Doch auch ihr Leucon-Typ[16] bleibt verglichen mit anderen Schwammklassen in der Größe zurück.

.

Basale Kalkskelette füllen alte, verbrauchte Kammern;

Radiär, nicht parallel, ordnen sich dort Spicula an.

Rezente[17] Schwämme bilden weniger häufig kalkige Sockel

Als dies früher, in der Kreidezeit[18], war noch der Fall.

Weil manche Demospongiae[19] ebenfalls leblos gewordene Kalksockel bilden,

Deren Kalkspicula eher rundlich als nadelig sind,

Lässt sich darin konvergente[20] Entwicklung vermuten;

.

Wie Demospongiae, weisen auch Calcarea neben

.

Siebenhundert Arten nur umfassen Calcarea, die

Vorwiegend auf marines Seichtwasser gemäßigter und wärmerer Regionen beschränkt;

Die zwar mit Coeloblastula[28] beginnt,

Doch verwandtschaftsabhängig zwei Wege beschreiten:

Anschließend, von unterschiedlichen Stellen beginnend,

Füllen Zellen die Höhlung durch multipolare Ingression[31].

.

Amphiblastulae[32] verwirklichen Einmaliges im Reich der Tiere:

Eine Schüssel, randlich mit deutlich größeren Zellen verseh’n,

Mit ins Schüsselinnere zeigenden Geißeln,

Stülpt einfach sich um,

Geißeln nach außen zu bringen;

Schließt sich mit en großen randlichen Zellen zur Blastula[33],

Die sich festsetzt und,

Wie die Calciblastula, Zellen ins Innere drängt.

.

Zwei Unterklassen lassen auch hier sich definieren:

Der Calciblastulae basale Position des Kragengeißelzellkerns und

Dreistrahlig angelegte erste Spicula

Sind typische Merkmale der Calicínea[34];

Calcarónea[35] hingegen besitzen Amphiblastulae,

Zweistrahlige erste Spicula und der Kragengeißelzellkern liegt apikal.

.

Eine weitere, absolute Besonderheit lässt sich bei Calcarea finden!

Problematisch scheint deswegen gezielte Fortbewegung.

Wie rätselhaft! Spermien werden von Trägerzellen zur Oocyte[38] geführt.

.

Verlust der Beweglichkeit hätte sicherlich Verschwinden in der Geschichte bedeutet,

Doch, weil Transportzellen, zum Beispiel für Spicula, Porifera[39] in die Wiege gelegt,

Blieben jene Sippen erhalten, die nicht nur Spicula transportierten!

Ist dieser Sine-qua-non-Transport[40] vielleicht für der Calcarea vergleichsweisen Artenarmut der Grund?

.

Fußnoten

[1] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[2] Spicula: Nadelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[3] Silikat: Mineral aus SiO2 bestehend

[4] Extrazellulär: Außerhalb der Zelle

[5] Sclerocyten: Spicula bildende Zellen

[6] Monaxone, diactin: Monaxone weisen nur eine Spiegelbildebene auf, besitzen aber zwei Enden (diactin)

[7] Triaxone, triactin: Triaxone weisen drei Spiegelbildebenen auf, besitzen drei Enden (triactin)

[8] Tetraxone, tetractin: Tetraxone weisen vier Spiegelbildebenen auf und besitzen vier Enden (tetractin)

[9] Scleren: Spicula

[10] Megascleren: Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm) Länge; Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm.

[11] Microscleren: Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm Länge; Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm)

[12] Spongin: Spezielles, jodhaltiges Kollagen, das als Faserprotein die meisten Porifera stützt

[13] Mesohyl (Schwämme): Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm (bzw. Choanocyten) liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[14] Ascon-Typ: Schlauchförmiger, dünnwandiger Schwamm mit zentralem Hohlraum und undifferenzierter Wandung mit nur einer zentralen Ausströmöffnung (Osculum). Außen liegt das Pinacoderm, innen befinden sich die Kragengeißelzellen.

[15] Sycon-Typ (Schwämme): Der Innenraum ist in kleinere Choanocytenkammern gegliedert, die einlagig entlang des zentralen Gangs zum Osculum hin stehen und senkrecht zur Außenbegrenzung orientiert sind; die Kammern können sichtbar nach außen gebeult sein, vielfach werden die Zwischenräume der Beulen aber von Wasserkammern gefüllt.

[16] Leucon-Typ: Verzweigt Zufuhrkanäle und ordnet unzählige Kammern traubig zu dreidimensionalen Komplexen, bekleidet abführende Kanäle, nicht nur den Innenraum, wie dies beim Sycon-Typ der Fall ist, mit Pinacocyten.

[17] Rezent: gegenwärtig lebend

[18] Kreide-Zeit: vor ca. 145 – 66 Millionen Jahren

[19] Demospongiae: Horn- und Kieselschwämme i.e.S. (Silicea s.s. – Porifera – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[20] Konvergent: Entwicklung von ähnlichen Merkmalen bei miteinander nicht verwandten Arten, die im Lauf der Evolution durch Anpassung an eine ähnliche Funktion und ähnliche Umweltbedingungen ausgebildet wurden.

[21] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[22] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung sie dort

[23] Calcit, Kalkspat: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im trigonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung sie dort

[24] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen; externe Ostioli führen von der Umgebung in den Schwamm hinein; interne von Kanälen ins Choanosom)

[25] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt

[26] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[27] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[28] Coeloblastula: Aus einer typischen, einzellschichtigen Blastula entsteht durch Zellteilung eine mehrzellschichtige Blastula, deren kleinere Tochterzellen, die zunächst vorhandene Schicht größerer umgeben; die größeren inneren Zellen finden sich anschließend in die Höhlung (ins Coelom) der Blastula gedrängt

[29] Calciblastula: Zunächst entsteht eine typische Blastula mit einschichtiger Wand, deren Zellen sich anschließend außen begeißeln; von verschiedenen Stellen ausgehend, gelangen unbegeißelte Zellen ins Innere der Hohlkugel, was zur Calciblastula führt

[30] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[31] Multipolare Ingression: Einwanderung von Zellen in die Höhlung der Blastula von mehreren Stellen ausgehend

[32] Amphiblastula: Zunächst bildet sich eine Schüssel, deren Inneres Geißeln trägt, mit randlichen, unbegeißelten, deutlich größeren Zellen; sie stülpt sich um, so dass die Geißeln nun nach außen zeigen; randliche, große Zellen schließen die Schüssel zur Amphiblastula

[33] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[34] Calcínea (Calcárea – Porífera – Animalia – Opisthokontha – Eukarya)

[35] Calcarónea (Calcárea – Porífera – Animalia – Opisthokontha – Eukarya)

[36] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Gameten, reife, haploide Keimzellen, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[37] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[38] Oocyte: Eizelle

[39] Porifera: Schwämme (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[40] Sine qua non: ohne geht nichts; unabdingbare Voraussetzung

Eingestellt am 23. November 2024

.

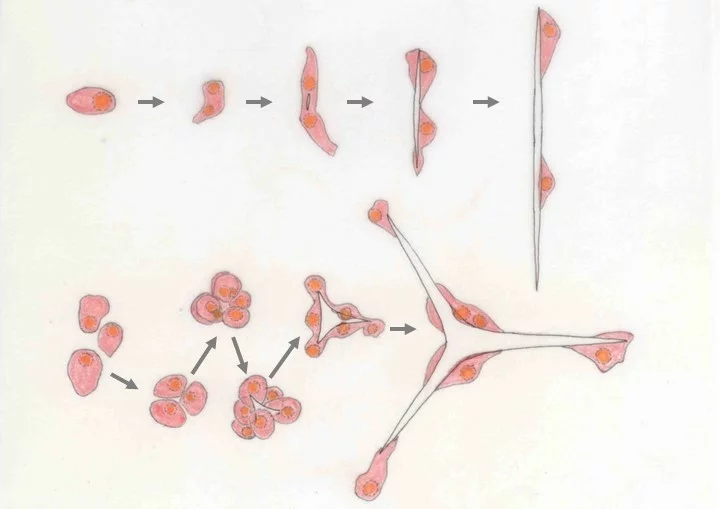

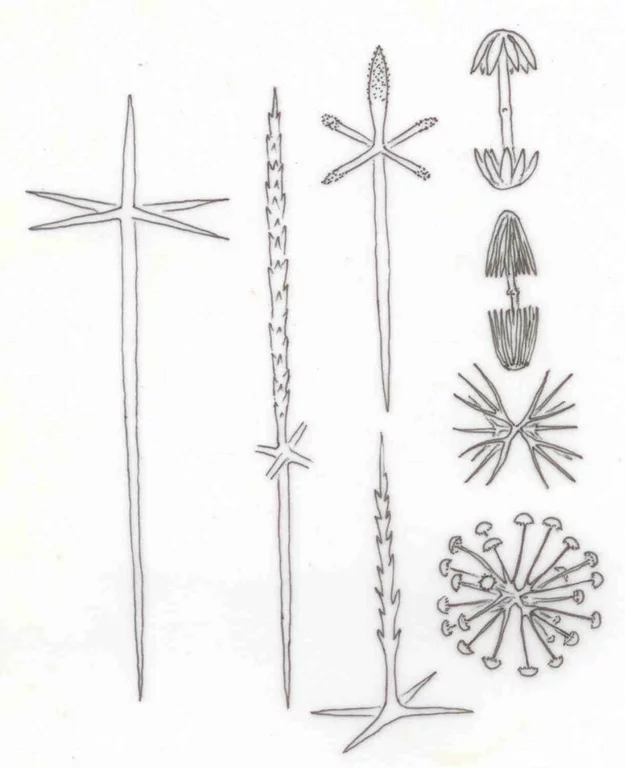

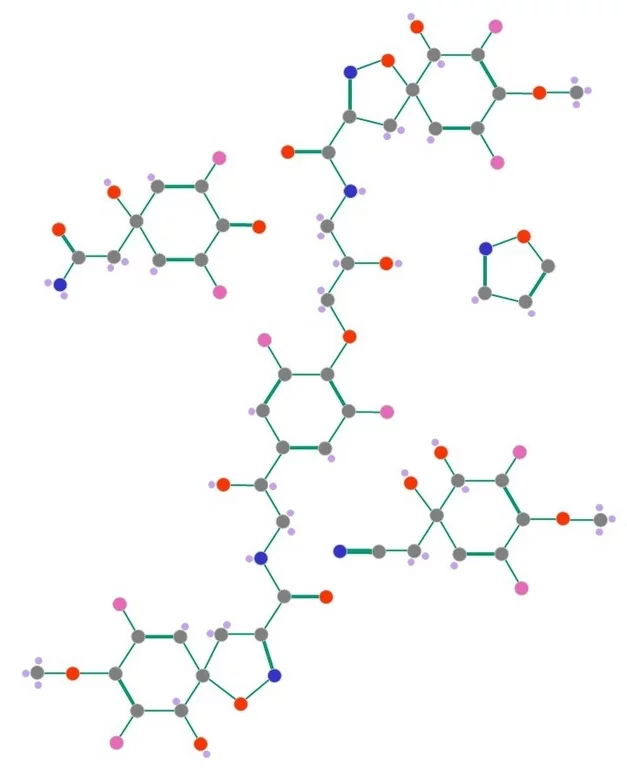

Kalkspicula-Ontogenese der Calcarea (Tusche-/Bleistift-/Kreidezeichnung; Reinhard Agerer)

Bildung monaxoner Spicula (oben, von links nach rechts)

Eine Zelle (1. Bild) teilt ihren Kern (2. Bild), bleibt selbst aber ungeteilt, beginnt extrazellulär ein einachsiges Spiculum anzulegen (3. Bild); wird das Spiculum größer, teilt sich auch die Zelle (4. Bild); beide Zellen wandern dem schon gebildeten Abschnitt des Spiculums entlang, stellen so extrazellulär das Spiculum fertig.

Bildung triaxoner Spicula (unten, von links nach rechts)

Dazu wandern drei Zellen aufeinander zu (1. Bild), treffen sich (2. Bild), teilen sich mitotisch in sechs Zellen (3. Bild), beginnen miteinander ein dreiachsiges Spiculum anzulegen (4. Bild), das sie syncytial (mit einer sechskernigen Zelle) zu einem spitz ausgezogenen Dreieck formen (5. Bild); wird das Spiculum größer, wandern nun Zellindividuen den zu verlängernden Spitzen entlang, bis das Spiculum fertiggestellt ist (6. Bild).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 92

Eingestellt am 23. November 2024

.

Kalkspicula der Calcarea, Auswahl (Tuschezeichnung, Reinhard Agerer)

Dargestellt sind monaxone, triaxone und tetraxone Spicula verschiedener Größen und Formen.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 92

Eingestellt am 23. November 2024

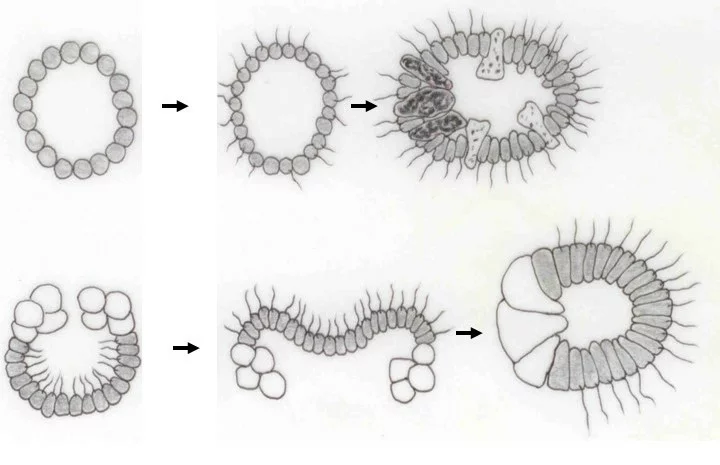

Blastula- und Larventypen der Calcarea (Tusche-/Kreidezeichnung; Reinhard Agerer)

Calciblastula der Calcinea (oben): Eine typische, aus unbegeißelten Zellen bestehende Blastula begeißelt die Zellen (wenige dazwischenliegende Zellen bleiben geißellos) und wird zur Calciblastula, indem unbegeißelte Zellen unterschiedlichen Typs in die Höhlung einzuwandern beginnen.

Amphiblastula der Calcaronea (unten): Zunächst bildet sich eine Schüssel, deren Inneres Geißeln trägt, mit randlichen, unbegeißelten, deutlich größeren Zellen; sie stülpt sich um, so dass die Geißeln nun nach außen zeigen; randliche, große Zellen schließen die Schüssel zur Amphiblastula

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 95, Abb. 150

Eingestellt am 23. November 2024

.

Leucetta primigenia, Calcinea

Krugförmiger Schwamm mit großer Mündung; im Innern der Krugwand sind viele Oscula zu sehen; die verschwindend kleinen Ostioli der Außenseite sind nicht erkennbar

Autor: Bernard Dupont

Lizensiert unter: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Demospongiae, Horn- und Kieselschwämme i.e.S.:

1 Der Schwämme Mehrzahl

.

Über siebentausend Arten der mehr als achttausendfünfhundert geschätzten

– Elftausend Namen existieren aber, viele davon zu andern wohl synonym –

Umfassen Demospongiae, die eigentlichen Horn- und Kieselschwämme;

Haben manche womöglich gar nicht gewonnen,

Vielleicht gar wieder reduziert.

.

Megascleren[3] erlauben, der Kieselkonstruktion Achsen zu zählen,

Die spiegelbildlich sie teilen, weil ausreichend groß:

Ein- und vierachsig bau’n Demospongiae Spicula,

Von Spongin meist verbunden und unterstützt;

.

Eine solide Morula[8], ein Kugelzellhaufen,

Gilt als der Larvenentwicklung[9] Ausgangspunkt,

Wovon zwei Wege der Ontogenese[10] weiterführen:

.

Der Sterroblastula Zellen ergeben, ungleich sich teilend, kleinere

Randzellen werden sie später, die groß gebliebenen wandern ein,

Füllen die Kugel wohl als Archaeocyten[13],

Wandern dazu ins Zentrum, füllen es aus,

Zu Choanocyten[14] werden die kleineren Zellen.

Geißellos bleibt der Larve hintere Front,

Sclerocyten[15] liegen im Innern bereits.

So statten Parenchymulalarven sich aus.

.

Wird die Sterroblastula zur Clavablastula,

Ordnen der soliden Kugel Zellen sich zur typischen Blastula[16] an:

Zweischichtig scheint zunächst sie zu werden;

Sich teilende, einwandernde Zellen bilden nämlich darin

Eine zusätzliche, zu Archaeocyten wohl werdende, sich dann aber auflösende Lage;

Begeißelt[17] wird die Larve nun außen rundum.

Auch zeigt sich nun ein Hinterpol, der begeißelt und flachere Zellen besitzt.

So schwimmen beide Larventypen frei im Wasser umher

Bis am Substrat das Jugendstadium mit Vorderpol,

Zum adulten Schwamm sich wandelnd, fest sich setzt.

.

Stellte evolutiv bei Demospongien sich ein.

.

Sie leben mit höchstentwickeltem Schwammtyp,

Mit Körpern von Leucon-Organisation[20].

Einzelne kurze Flagellen[21] tragen viele Demospongien,

Auch durchbohrte Porocyten[22] treten dort auf.

.

Nicht wenige Demosponienarten beherbergen

So wird begründet vermutet,

Tragen als Symbionten[25] zur Ernährung der Schwämme bei;

Liegen zumeist in der Matrix[26],

Bakterien eher das Mesohyl[31],

Wie auch Schwämme mit fotosynthetisch[32] aktiven Symbionten

Eher leben in der Nähe des Lichts.

.

Die siebentausend Arten der Sippe

Zeigen große ökologische und morphologische Diversität;

Finden zusagende Nischen in allen wässrigen Habitaten vom

Süßwasser bis in die Tiefsee[33] auf mehr als achttausend Meter hinab.

.

Fußnoten

[1] Spongin (Schwämme): Spezielles, jodhaltiges Kollagen, das als Faserprotein die meisten Porifera stützt

[2] Spicula: Nadelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[3] Megascleren (Schwämme): Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm) Länge; Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm.

[4] Sippe: Unter Sippe wird eine nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[5] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[6] Kalksockel: Podest aus Kalk, auf dem der Schwamm sitzt

[7] Reliktmerkmal: Darunter wird ein bei Organismen schon früh vorhandenes Merkmal verstanden, das aber bei heutigen Sippen nur noch vereinzelt auftritt

[8] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht

[9] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[10] Ontogenese (oft Ontogenie): Vorgang der Entwicklung des Individuums von der Zygote ab

[11] Clavablastula-Larve: Bei dieser Larvenart ordnen sich zunächst die Zellen der Stereoblastula zur Blastula an, wonach eine zweite, konzentrische Zellschicht angelegt wird; die innere verliert ihre Ordnung und wird ihrerseits zu einem unregelmäßig gestalteten Zellhaufen, der wohl aus Archaeocyten besteht; die Außenzellen der Larve entwickeln Geißeln, um ihr Schwimmen oder Kriechen zu ermöglichen

[12] Parenchymula-Larve: Bei dieser Larvenart entstehen am Rande der Sterroblastula besonders große kuglige Zellen, die nach und nach ins Innere verlagert werden, das Innere ausfüllen, als Archaeocyten wirken, Sclerocyten Ursprung geben für die Bildung erster Spicula; nur der Hinterpol der Larve bleibt geißelzellenfrei

[13] Archaeocyten: Totipotente, wandernde und transportierende Zellen im Mesohyl der Schwämme

[14] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die bei vielen Arten beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[15] Sclerocyten, Scleroblasten: Spicula bildende Zellen

[16] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[17] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil,

der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[18] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon

[19] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[20] Leucon-Typ (Schwämme): Verzweigt Zufuhrkanäle und ordnet unzählige Kammern traubig zu dreidimensionalen Komplexen, bekleidet abführende Kanäle, nicht nur den Innenraum, wie dies beim Sycon-Typ der Fall ist, mit Pinacocyten.

[21] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel)

[22] Porocyten, Porenzellen: Von einem Kanal als Einströmöffnung durchzogene Zelle

[23] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[24] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[25] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[26] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[27] Intrazellulär: In der/einer (fremden) Zelle

[28] Vakuolär: In/mit Vakuolen

[29] Eukaryotische Algen: Algen mit echtem Zellkern

[30] Cyanobacteria: Blaualgen (Bacteria)

[31] Mesohyl: Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[32] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[33] Tiefsee: Weitgehend bis völlig lichtlose Bereiche des Meeres, die unterhalb einer Tiefe von mindestens 200 m liegen

Eingestellt am 23. November 2024

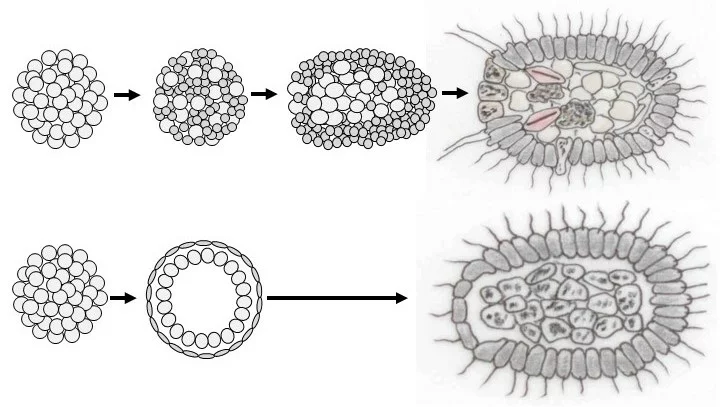

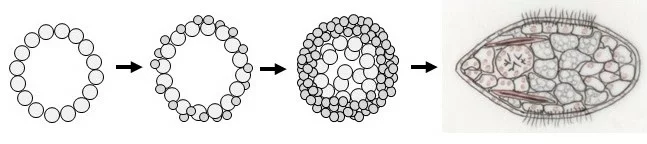

Ontogenese zweier Larventypen (ppt-, tusche- und kreidegeneriert; Reinhard Agerer)

Von Morula über Sterroblastula zu Parenchymula-Larve (oben, von links nach rechts).

Von Morula über zweischichtige Blastula (innere Schicht durch Delamination aus äußerer Schicht entstanden) zur Clavablastula (unten, von links nach rechts).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 95, Abbildung 150

Eingestellt am 23. November 2024

.

Haplosclerida, Einfachnadlige Schwämme:

1 Mehrfach skelettgeschützt

.

Beidseits zugespitzte, kaum merklich gebogene, dickere Nadeln[1],

Individuelle Spicula[4] treten oberflächlich auch noch zusammen,

Geben von außen her Schwämmen anorganischen Schutz.

.

Halten schwammlüsterne Tiere vom Zugriff ab;

Sind evolutiv sehr erfolgreich,

Stellen deshalb wohl beträchtliche Teile der Schwammdiversität.

.

Ankerförmige Microscleren mit mehreren Haken[9],

Wie sie räuberische Schwämme besitzen, sind ihnen unbekannt.

.

Leben oft eng mit Makroalgen[10] zusammen,

Gehen engste Beziehung, wie das Schwammige Hornnetz[11], ein,

Das, mit Makroalge stark sich verflechtend,

Keinem, Schwamm und Alge zu erkennen, die Möglichkeit gibt.

Ein neuer Organismus scheint hier entstanden,

Eine Schwamm-Alge[12], die zu Porifera zählt.

.

Fußnoten

[1] Oxea: Silicat-Megaspiculum leicht gebogener gleichdicker Form mit zwei zugespitzten Enden

[2] Mesohyl (Schwämme): Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm (bzw. Choanocyten) liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[3] Megascleren: Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm) Länge; Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm.

[4] Spicula: Nadelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[5] Microscleren: Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm Länge; Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm)

[6] C-förmiges Sigma: Ein Silicat-Mikrospiculum von C-Gestalt

[7] S-förmiges Sigma: Ein Silicat-Mikrospiculum von S-Gestalt

[8] Toxa: Ein Silicat-Mikrospiculum von Pfeilbogenform

[9] Chelae: Gemeinsamer Name für Arcuates Isochela, Palmates Anisochela und Bitorulates Spiculum

[10] Makroalgen: Kein verwandtschaftsbezeichnender Begriff; mit bloßem Auge erkennbare Algen mit Größen von wenigen Millimetern bis zu 60 Metern

[11] Schwammiges Hornnetz: Ceratodictyon spongiosum (Haplosclerida – Demospongiae – Silicea s. s. – Porifera – Animalia – Opisthokonta –…)

[12] Schwamm-Alge: Haliclona cymaeformis (Haplosclerida – Demospongiae – Silicea s. s. – Porifera – Animalia – Opisthokonta –…)

Eingestellt am 23. November2024

.

Heteroscleromorpha, Verschiedennadlige Schwämme:

1 Heterogen (TP,AP)

.

Eine heterogene Gruppe spiculabildender[1] Schwämme,

Deren interne Verwandtschaft bislang nicht geklärt,

Umfasst der Demospongien meisten Arten.

Ein paar nur der besser bekannten Ordnungen greifen wir folgend heraus.

.

Megascleren[2] erweisen sich als durchwegs vorhanden,

Mikroscleren[3] kommen recht häufig hinzu:

Gelegentlich sitzen die Schwämme auf Basalskeletten[4]

.

Paecilosclerida[7] gehört zu den besser bekannten Ordnungen mit

Einseitig zugespitzten Megascleren, oft mit unregelmäßig geordneten Zähnchen daran[8];

Microscleren, gebogen

Erscheinen oft glatt, tragen aber gelegentlich Dornen,

Oder sind beidseits mit Schirmchen verziert[11].

.

Hierzu gehören auch räuberische Schwämme[12],

Nährstoffarmer Regionen der Tiefsee, sowie

Strömungsarmer Höhlenhabitate;

Ragen dafür aus der Schwämme Gewebe,

Darin sich verfangend, kommen davon Opfer nicht mehr los.

Langgezog‘ne Filamente der Schwämme helfen, die

Weit in das Wasser gestreckt.

Innerhalb weniger Stunden umwächst des Schwamms Gewebe die Beute;

Aufgelöst innerhalb weniger Tage, wird sie nach und nach phagocytiert[16].

.

– Hier werden, wie so oft, evolutive Prinzipien deutlich,

Wonach reduziert, worauf verzichtet wird, was nicht mehr sich lohnt,

Weil andere, neu entwickelte Ernährungsweisen entstanden,

Althergebrachtes sich als überflüssig erweist. –

.

Choanocytenkammern[17] reduzierten sie folglich,

Verzichten weitgehend auf das Kanalsystem;

Strecken mit Stiel sich in das umgebende Wasser,

Fangquoten so zu erhöh’n.

.

Zu Poecilosclerida gehören auch Feuerschwämme[18],

Die mit komplexen Molekülen schon mancher Taucher Haut irritiert.

Ohne Unterlass werden sie ins Wasser gegeben

.

– Nicht wenige Porifera produzieren bioaktive Substanzen[21],

Oft toxische Moleküle, nicht selten von Lebenspartnern, von Bakterien[22], produziert;

Ihre Konzentration nimmt zu, werden die Schwämme beschädigt.

.

Oder Spicula mit Spitz und Knopf[29]

Charakterisieren Hadromeride Schwämme[30],

Von denen die Gattung Cliona[31] ökologisch Faszinierendes zeigt.

.

Endolithisch[32] wollen sie leben. Doch geeignete Höhlen sind Mangelware!

So greifen sie selbst zu ätzendem Meißel, schicken Pinacocyten[33] voran:

Schirmen sich ringsum seitlich nach unten,

Schicken lösende, grabende Säuren[34] hinein in den Kalk,

Unterfassen ein Bröckchen,

Hebeln es mit Leichtigkeit danach heraus,

Befördern, was sie gelockert, durch ihr Kanalsystem zm Osculum[35],

Das es, hinausströmend, Wirbeln zum Abladen gibt.

.

Vergrößern, verlängern zu Grotten, zu Tunnels, die Höhlen,

Bohren nach oben Kamine, vermitteln Papillen Wasserkontakt

Für Zufuhr von Wasser, Abfuhr von Abfall,

Leben geschützt im Kalksubstrat,

In Schnecken- und Muschelschalen,

In Kalkkorallenriffen und Sandsteingefels. –

.

Fußnoten

[1] Spicula: Nadelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[2] Megascleren (Schwämme): Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm) Länge; Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm.

[3] Microscleren (Schwämme): Scleren (Spicula) werden nach ihrer Größe eingeteilt, wobei keine klare und scharfe Größenklassifizierung vorgenommen werden kann. Microscleren liegen im Bereich von 0,01 – 0,15 (0,3) mm Länge; Megascleren streuen im Bereich von 0,1 – 1 mm (ausnahmsweise bis zu Dutzenden cm)

[4] Kalksockel, Basalskelett: Podest aus Kalk, auf dem der Schwamm sitzt

[5] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen; kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; löst sich leichter in Säuren als Calcit; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[6] Calcit, Kalkspat: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im trigonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[7] Paecilosclerida (Heteroscleromorpha – Demospongiae – Silicea s. s. – Porifera – Animalia –…)

[8] Styl und Acanthostyl: Silicat-Megaspicula leicht gebogener gleichdicker Form mit nur einem zugespitzten Ende; glatt ist das Styl, mit unregelmäßig angeordneten Zähnchen das Acanthostyl

[9] S-förmiges Sigma, C-förmiges Sigma: Silicat-Mikrospicula von S-Gestalt, bzw. von C-Gestalt

[10] Toxa: Ein Silicat-Mikrospiculum von Pfeilbogenform

[11] Arcuates Isochela (a), Palmates Anisochela (b), Bitorulates Spiculum (c): (a)Silicat-Mikrospiculum mit grobzackigen Schirmchen an beiden Enden eines dreigliedrigen Stiels; (b) Silicat-Mikrospiculum mit gleichgerichtet-einseitswendigen, scharf zulaufenden, jeweils zur Mitte ihres dünnen Stielchens gerichteten Ensemble an Zacken; (c) Silicat-Mikrospiculum mit feinzackigen Schirmchen an beiden Enden eines durchgehenden Stiels.

[12] Cladorhizidae, Räuberische Schwämme (Paecilosclerida – Heteroscleromorpha – Demospongiae – Silicea s. s. – Porifera –…)

[13] Naupliuslarven: Primärlarven (Eilarven) der Krebstiere, die durch drei Beinpaare und ein unpaares medianes Auge gekennzeichnet ist

[14] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)

[15] Arcuates Isochela, Palmates Anisochela

[16] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) in ein Vesikel, um sie zu verdauen

[17] Choanocytenkammern, Choanosomen: Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Schwämme, sind Choanocyten in besonderen Kammern zusammengefasst, die unmittelbar Anschluss an Kanäle der Ostioli haben

[18] Tedania ignis: Feuerschwamm (Paecilosclerida – Heteroscleromorpha – Demospongieae – Silicea s. s. – Porifera –…)

[19] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[20] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[21] Bioaktive Substanzen i. w. S.: Substanzen, die auf andere Organismen eine wie auch immer geartete Wirkung zeigen

[22] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[23] Antibiotisch: Schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmend oder gar tötend

[24] Antifungal, antifungisch: Schon in geringer Konzentration das Wachstum von Pilzen hemmend oder gar tötend.

[25] Antiviral: Schon in geringer Konzentration das Wachstum von Viren hemmend oder gar tötend,

[26] Tumorhemmend: Das Wachstum von Tumoren hemmend

[27] Styl

[28] Oxea: Silicat-Megaspiculum leicht gebogener gleichdicker Form mit zwei zugespitzten Enden

[29] Tylostyl: Silicat-Megaspiculum leicht gebogener gleichdicker Form mit einem zugespitzten und einem knopfartig gestalteten Ende

[30] Hadromeride Schwämme: Clionaida (Demospongiae – Silicea s. s. – Porifera – Animalia – Opisthokonta –…)

[31] Cliona: Bohrschwämme (Clionaida – Demospongiae – Silicea s. s. – Porifera – Animalia – …)

[32] Endolithisch: Innerhalb von Steinen (von steinharten Kalkexoskeletten)

[33] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt

[34] Säuren: Die Säurewirkung beruht auf der Dissoziation (Ablösen) des Protons [H+] von einer dann negativ geladenen Gruppe; Säuren besitzen einen pH kleiner als 7

[35] Osculum: Hauptöffnung von Schwämmen, durch die Wasser, eingesaugt durch Wandporen, zusammen mit Stoffwechselprodukten wieder ausgestoßen wird

Eingestellt am 23. November 2024

.

Silicat-Spicula der Demospongiae, Auswahl (Tusche; Reinhard Agerer)

Megascleren (obere Reihe, von links nach rechts): Styl; Tylostyl; Tylot; Oxea; Strongyl; Acanthostyl; Plagioträn

Microscleren (zweite und dritte Reihe, jeweils von links nach rechts): C-förmiges Sigma; S-förmiges Sigma; Toxa (pfeilbogenförmig); Arcuates Isochela; Palmates Anisochela; Bitorulates Spiculum; Verticillaster; Oxysphaerster; Tylaster; Oxyaster.

Nach Westheide & Rieger (2013); Seite 90

Eingestellt am 23. November 2024

.

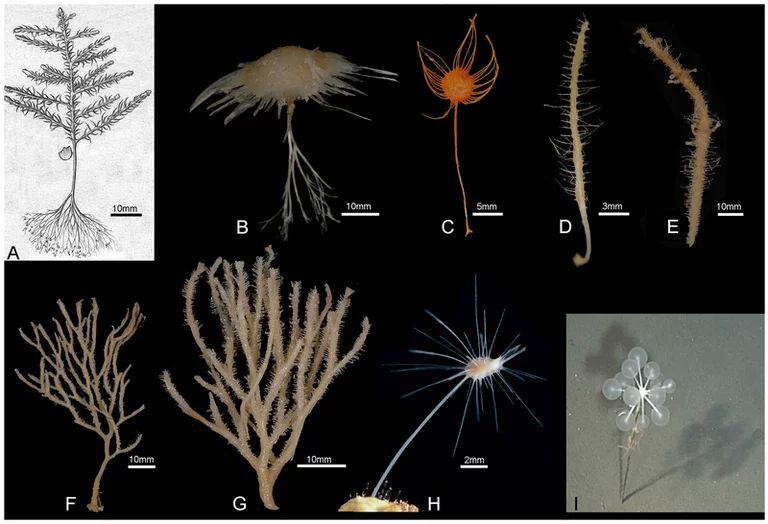

Cladorhizidae: Räuberische Schwämme

A. Cladorhiza abyssicola, scale approximate; B. Cladorhiza sp., undescribed species from West Norfolk Ridge (New Zealand EEZ), 757 m (NIWA 25834); C. Abyssocladia sp., undescribed species from Brothers Seamount (New Zealand EEZ), 1336 m (NIWA 21378); D. Abyssocladia sp., undescribed species from Chatham Rise (New Zealand EEZ), 1000 m (NIWA 21337); E. Abyssocladia sp., undescribed species from Seamount 7, Macquarie Ridge (Australian EEZ), 770 m (NIWA 40540); F. Asbestopluma (Asbestopluma) desmophora, holotype QM G331844, from Macquarie Ridge (Australian EEZ), 790 m (from Fig. 5A in [47]); G. Abyssocladia sp., undescribed species from Seamount 8, Macquarie Ridge (Australian EEZ), 501 m (NIWA 52670); H. Asbestopluma hypogea from [41]; I. Chondrocladia lampadiglobus (from Fig. 17A in [48]).

Autoren: Rob W. M. Van Soest, Nicole Boury-Esnault, Jean Vacelet, Martin Dohrmann, Dirk Erpenbeck, Nicole J. De Voogd, Nadiezhda Santodomingo, Bart Vanhoorne, Michelle Kelly, John N. A. Hooper

Lizensiert unter: https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/; ; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cliona celata (Cladorhizidae)

Autor: Matthieu Sontag

Lizensiert unter https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Von einem Bohrschwamm durchlöcherter Stein von der französischen Mittelmeerküste

Autor: Johann Wirten

Lizensiert unter: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Hexactinellida, Glasschwämme:

1 Einzigartig

.

Einzigartig zeigen sich der Glasschwämme etwa siebenhundert Arten

Bezüglich der riesigen Spicula[1] Bau:

Axialfilament[2] im Querschnitt viereckig,

Dreiachsig der Spicula Form, mit sechs Strahlen zumeist verseh’n.

.

Syncytiales Gewebe[3] erlaubt Bildung von Riesenspicula,

Denn vielkernige Scleroblasten[4] wirken an Spicula Bildung mit;

Zum Teil fusionieren Riesenspicula, um ein rigides Netzwerk zu stellen;

Viele setzen an das basale Ende ein unverzweigtes, überkörperlanges Spiculum als Stiel,

Sich im Boden damit zu verankern,

Nicht zu versinken im Schlick;

Er wächst durch neue Kieselschichten in Dicke,

Trägt so leichter die schwerer werdende Last.

.

Zwei unterschiedliche, doch miteinander verbund‘ne Syncytien übernehmen die Führung.

Bilden sich, wirken als Kragengeißelhelfer im Choanosom[5]:

Ein erstes Choanocytium[6] verantwortet der Kragengeißelzellen Entstehung,

Doch nicht individuelle Choanocyten kleiden die Kammern aus,

Vielmehr ragen nur Becher[7] mit Geißel aus dem Syncytium,

Deren Zellen von Nachbarzellen durch Porenplatten getrennt,

Genau so, wie von zellkernführenden Abschnitten,

Die verantwortlich für der Strömungsbild‘ner Funktion.

Kein wohlgeformter Choanocytenkörper ist zu erkennen,

Steh‘n doch alle eingezwängt und verformt.

.

Ein zweites Netzwerk, das Helfersyncytium,

Umschließt die kragentragenden, vormals Einzelzellen zur dichten Schicht,

Nur die Krägen ragen über die weithin geschlossene Lage:

Feine Kanäle dazwischen führen durch Ostioli[8] Meerwasser zu.

.

Vivipar[9] sind Glasschwämme, larvengebärend,

Die zur Coeloblastula[12] weiterentwickelt:

Kleinere Zellen geben ein mehrschichtiges Außen, größere werden in die Blastulahöhlung[13] gedrängt,

Die bereits zu Syncytien zu verschmelzen beginnen,

Verzweigte Spicula anlegen und,

Auch diese Larven[14] sollen sich im Meer bewegen,

Einen Flagellenkranz gürtelförmig mittig rundum[15].

.

Ausschließlich Im Meer leben Glasschwämme,

Lassen, gemessen an unterschiedlich großer Schwämme Austauschrate von SiO2[16],

Auf ein Alter von mehreren Tausend Jahren schließen,

Zumindest, wenn eine Art im Kaltwasser lebt.

.

Zwei Unterklassen lassen morphologisch sich trennen,

– DNA-Studien bestätigen weitestgehend der Hexactinellida Monophylie[17] –

.

Fußnoten

[1] Spicula: Nadelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[2] Axialfilament (Schwämme): Der Schwämme Kieselnadeln werden an einem in der Zelle zentral liegendem organischen Filament abgeschieden

[3] Syncytium: Durch Verschmelzung (Fusion) mehrerer Einzelzellen entstandene mehrkernige Zelleinheit

[4] Scleroblasten (Schwämme): Spicula bildende Zellen (Cyten) oder Syncytien

[5] Choanosomen, Choanocytenkammern: Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Schwämme, sind Choanocyten in besonderen Kammern zusammengefasst, die unmittelbar Anschluss an Kanäle der Ostioli haben

[6] Choanocytium: Aus Choancyten entstandenes Syncytium

[7] Kragen (Zellen von Schwämmen, Choanocyten): Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt

[8] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[9] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[10] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[11] Archaeocyten: Totipotente, wandernde und transportierende Zellen im Mesohyl der Schwämme

[12] Coeloblastula: Aus einer typischen, einzellschichtigen Blastula entsteht durch Zellteilung eine mehrzellschichtige Blastula, deren kleinere Tochterzellen die zunächst vorhandene Schicht größerer umgeben; die größeren inneren Zellen finden sich anschließend in die Höhlung (ins Coelom) der Blastula gedrängt

[13] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[14] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[15] Trichimella-Larve: Mit einem mittigen, gürtelförmigen Flagellenkranz umgebene Larve, deren restliches Äußere mit Pinacocyten bedeckt ist; im Inneren liegen großzellige Archaeocyten und syncytiale Scleroblasten, zum Teil bereits mit Spicula

[16] SiO2: Siliciumdioxid

[17] Monophletisch (Monophylie, Monophylum): Ist ein Taxon, das sämtliche Nachkommen einer (im allgemeinen hypothetischen) Stammart umfasst; oft kann sich die Wissenschaft dabei nur auf noch existierende Organismen beschränken; es handelt sich somit um eine geschlossene Abstammungsgemeinschaft (Monophylum)

[18] Amphidisken: Beidendig mit Stachelkranz versehene Spicula

[19] Amphidiscophora: Amphidiskenträger (Hexactinellida – Demospongiae – Silicea s.s. – Porifera – Animalia – …)

[20] Hexaster: Strahlende, vielendige, räumliche Spicula zweierlei Formen: Oxyhexaster (Scharfe Dornen von einem zweigeteilten Zentrum ausgehend) und Discohexaster (Dornen mit Halbkugeln, „Disken“ versehenen Enden, die einem gemeinsamen Zentrum entspringen)

[21] Hexasterophora: Hexasterträger (Hexactinellida – Demospongiae – Silicea s.s. – Porifera – Animalia – …)

Eingestellt am 23. November 2024

.

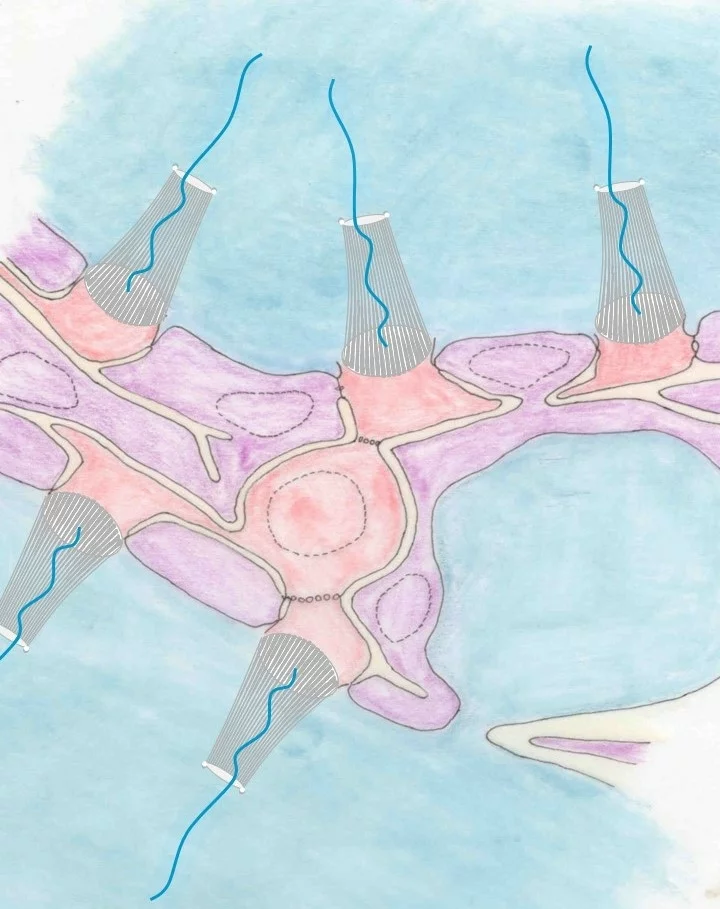

Syncytiale Organisation der Hexactinellida (Tusche-/Kreidezeichnung; Reinhard Agerer)

Zwei Syncytien sind hier am Aufbau des Choanosoms beteiligt: Ein Choanocyten bildendes (rötlich) und ein zwischenliegendes, den Pinacocyten entsprechendes Syncytium (violettlich), die an verschiedenen, sehr begrenzten Stellen Kontakt zueinander halten. Das Syncytium wird zumindest am zwischenliegenden (violettlichen) Netz deutlich, weil dort je zwei Kerne (strichliert umgrenzte, rundliche Bereiche) im Verbund ohne Zellmembranbegrenzung vorhanden sind. Vom Choanocyten bildenden Verbund werden jeweils mehrere Choanocyten (rot mit Microvilli-Trichter und Geißel) gebildet, die jeweils unter der Tätigkeit eines einzigen großen Zellkerns gebildet und geleitet werden; dieser hervorgehobene Bereich (Choanoblast) ist meist durch Porenplatten von den kernlosen, aber sonst nicht organellenlosen Choanocyten getrennt. Die beiden in der Zeichnung nicht mit den anderen verbundenen Choanocyten gehören womöglich zum gleichen Choanoblasten.

Rötlich: Choanocyten-Syncytium; violettlich: Pinacocyten-Syncytium; blau: Wasser (Trichter ragen ins Choanosom; runder Bereich, Kanal; weißlich: Matrix zwischen den Syncytien.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 85, Abb. 134

Eingestellt am 23. November 2024

.

Silicat-Spicula der Hexactinellida, Auswahl (Tuschezeichnung, Reinhard Agerer)

Megascleren (von links nach rechts): Hexactine; Uncinate; Pinnula (oben); Pentactine (unten)

Microscleren (rechts, von oben nach unten): Amphidisk 1; Amphidisk 2; Oxyhexaster; Discohexaster

Nach Westheide & Rieger (2013); Seite 92, Abb, 142

Eingestellt am 23. November 2024

.

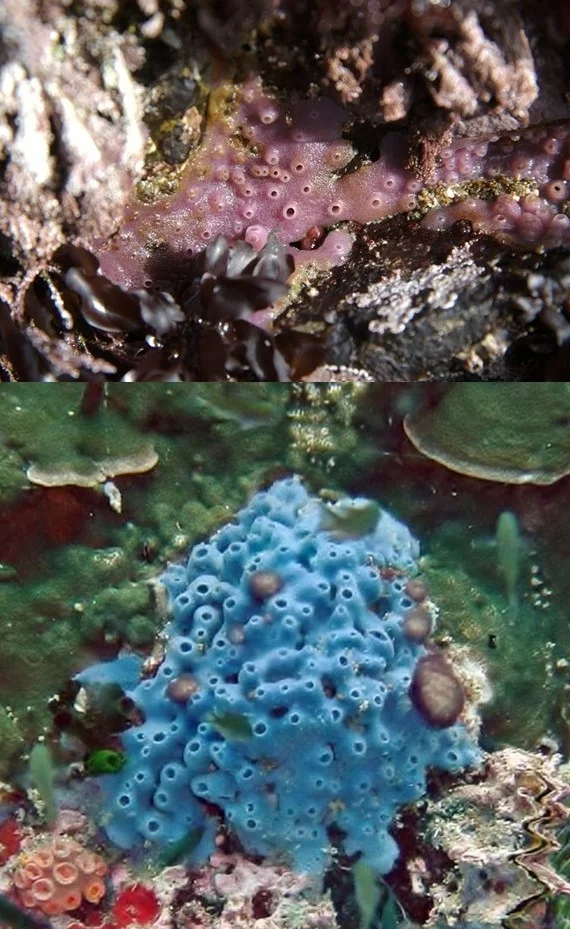

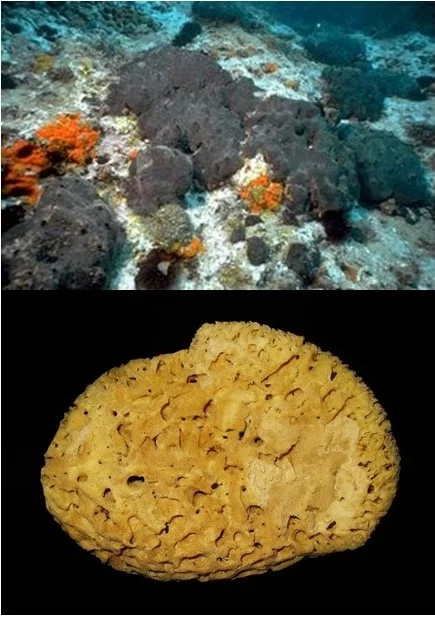

Haliclona permollis, Hexactinellida (oben)

Autor: jkirkhart35

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Haliclona sp., Hexactinellida (unten)

Autor: Chaloklum Diving

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ontogenese der Trichimella-Larve, Hexactellinida (Tusche-/Kreide; Reinhard Agerer)

Gürtelartig umgeben die Trichimella-Larve multiciliate, einkernige (rote Punkte) Zellen, die mit ihren Geißeln ein dünnes Syncytium (viele Kerne, rote Punkte) durchstoßen. Hintere Bereiche der Larve besitzen bereits polyenergide Zellen, während die vorderen noch einkernig sind; reservestoffgefüllt zeigen sich die zentralen. Der Larve hinterer Bereich zeigt schon erste Sclerocyten, mit nadelförmigen Spicula (rötlich gefärbt) und eine größere, rundliche, vielkernige Zelle, die möglicherweise ein sechsendiges Spiculum synthetisiert.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 95 und Maldonado M (2004), Seite 5 und 12

Eingestellt am 23. November 2024

.

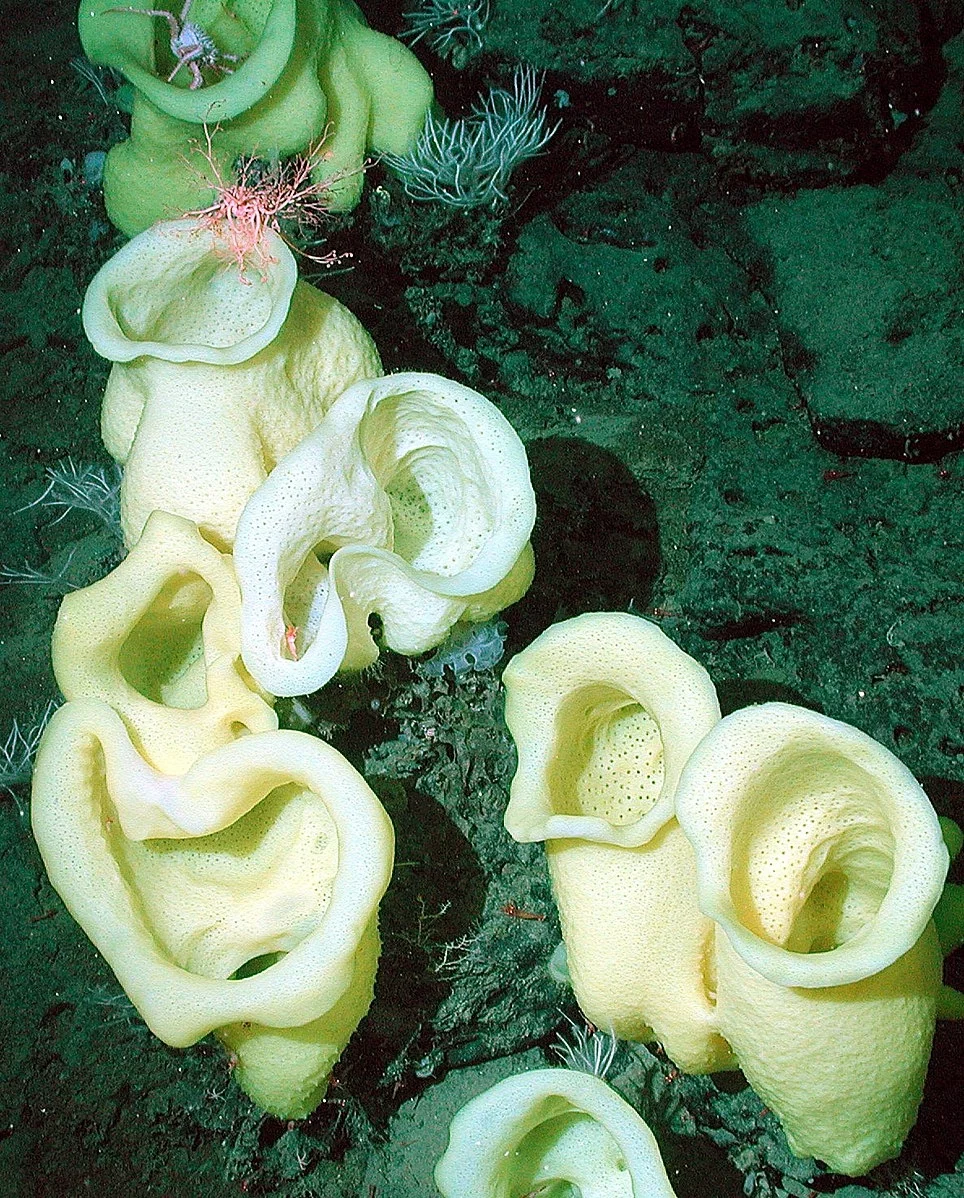

Staurocalyptus sp. (Hexactinellida)

Autor: NOAA/Monterey Bay Aquarium Research Institute

Lizenz: Public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Keratosa, Hornschwämme:

1 Kommen ohne Spicula aus

.

Nur aus Spongingerüsten[1] bestehen Keratosa.

Längs- und Querfasern, mehrfach verbogen, vernetzt, nicht gestreckt,

Ergeben dichte, engmaschiges Flecht- und Netzwerk

Für des Schwammes Stabilität.

.

Fremdpartikel, wie Sandkörner und anderer Schwämme Spicula

Kleben sie fest, diskriminieren nicht für Nahrungspartikel,

Was typischerweise zu dieser Zellen Aufgaben gehört. –

.

Der Mensch hat, archäologischen Funden zufolge,

Schon vor sechstausendfünfhundert Jahren in Asien nach Hornschwämmen getaucht.

Waren auch für sie wohl schon nützlich, wie für

Europäer Zweitausendfünfhundert vor Christi Geburt,

Die zum Waschen und Ölen sie nahmen,

Schließt man zurück aus Alter Griechen Bericht.

.

Schwämme zweier Gattungen werden dazu hauptsächlich verwendet,

Werden tauchend, bisweilen mit metallstückversehenen Stangen

Vom felsigen Grund des Meeres gelöst,

Feucht gehalten, faulen gelassen,

Geknetet, gewaschen, mit leichten Säuren[6] behandelt, um

Kalkigen Sand und Muschelschalenfragmente aufzulösen, dann mit Natriumhydrogencarbonat[7] gewaschen,

Getrocknet, eventuell zugeschnitten, exportiert oder verkauft auf dem lokalen Markt.

.

Um angestammten Einwohnern Einkünfte zu vermitteln dort.

Dabei kommt der Schwämme Regenerationskraft ihnen zu Hilfe:

Werden in Stücke sie zerteilt,

An langen Leinen befestigt,

Entstehen erntbare Schwämme nach zwei Jahren bereits.

.

Wie wertvoll der Schwämme Sponginfilamente,

Zeigt sich in des Gerüstes Wasserhaltekapazität[10]:

Das Fünfundzwanzigfache ihres Gewichts, wenn trocken,

Nehmen Wasser sie auf und halten es, ohne zu tropfen, fest.

.

Eine Kuriosität – für uns – zum Ende der Keratosaschwämme Betrachtung:

Alte Griechen und Römer nahmen Schwammstücke, wofür

Heutige Menschen Toilettenpapier verwenden: steckten an Stöckchen die Stücke,

Wuschen nach der Verwendung sie wieder aus.

.