Saccharomycotina

zum Glossar über:

Saccharomycotina, Echte Hefen

1 Sie lieben Zucker zumeist

.

Geht es nach Hefen der Bäcker, Brauer und Winzer[1]

Und weniger weiterer diesbezüglich untersuchten Arten,

Den Kernen[4 von zwei Seiten über,

Lassen sie zur hohlräumigen, doppelten Hülle verschmelzen,

Um Protoplasmaportionen um die Kerne zu hüllen;

Sparen mit Stickstoff – woher soll er von Zucker[7] auch kommen? –

Nur am Isthmus[10], dort wo die Hefe die Töchter gebiert,

Lagern ein paar dieser Fibrillen sie zum Stabilisieren,

Sonst würde der Isthmus zu weit, der Trennung Narbe zu groß.

.

Wo Töchter der Mutter entsprießen,

Legen die einzelnen Sippen selbständig fest.

Nicht alle folgen Saccharomyces‘ Prinzip,

Sie rundherum, soweit der Platz eben reicht,

Das Licht der Welt erblicken zu lassen,

Auch wenn ihr Körper mit Dutzenden Narben schon übersät[11].

.

Manche schreiben den Töchtern den Ort ihrer Bildung vor!

Besonders, wenn Mütter sehr schlank

– Sie wollen natürlich so bleiben –

Und bestimmen den Takt der Geburt: einmal links am Ende, einmal rechts.

.

Ihnen macht es wohl Freude,

Wenn ihre Töchter, dort wo sie die Mutter verließen,

Einen Ring ihr zum Andenken geben:

Sie verlängert sich etwas, wirkt schlanker dadurch als einst[12].

.

Wo Zucker sie finden, zieht es sie hin.

Suchen die Helfer Nektar[16] in Blüten;

Verwenden der Blattläuse[17] süßes Exkret,

Auch von Blättern und Wurzeln, wenn sie nicht dicht;

Stärke[18] zerlegen sie gern, weil aus Zucker gebaut;

Sogar Produkte der Haut,

Denn auch hier finden sie je nach Bedarf

.

Fußnoten

[1] Bäckerhefe, Bierhefe, Weinhefe: Saccharomyces cerevisiae (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[2] Cisternenkappe: ER-Cisternen, die zu einer Kappe zusammengefügt wurden

[3] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[4] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[5] Den Raum in den flachen Cisternen

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Fungi: Echte Pilze, Chitinpilze (Opisthokonta – Eukarya)

[9] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[10] Isthmus: Verengung

[11] Narbentyp der Hefeknospung: Hat die Tochterzelle ihre finale Größe erreicht, bricht sie von der Mutterzelle ab; es bleibt eine Narbe an beiden Zellen zurück, während die nächste Tochterzelle bereits ihren Anfang nimmt. Dies kann sich mehrfach wiederholen (auch gleichzeitig), so dass im Extremfall bis mehr als ein Dutzend Narben die ursprüngliche Zelle belegen kann.

[12] Apikulater Typ der Hefeknospung: Dieser Typ ist dadurch ausgezeichnet, dass die Hefeknospung in wechselnder Folge einander gegenüber jeweils an gleicher Stelle stattfindet; dadurch häufen sich die Narben an gleicher Stelle und verlängern sich zu einem Spitzchen, zu einem Apikulus.

[13] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[14] Vögel: Aves (Maniraptora – Coelurosauria – Tetanurae – Theropoda – Saurischia – …)

[15] Vektor (Organismen): Transporteur, Überträger, Ausbreiter

[16] Nektar: Von Bedecktsamern abgeschiedene zuckerhaltige Flüssigkeit, um Bestäuber anzulocken

[17] Blattläuse: Aphidina (Sternorrhyncha – Hemiptera – Acercaria – Neoptera – Pterygota –…)

[18] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

Eingestellt am 15. März 2025

.

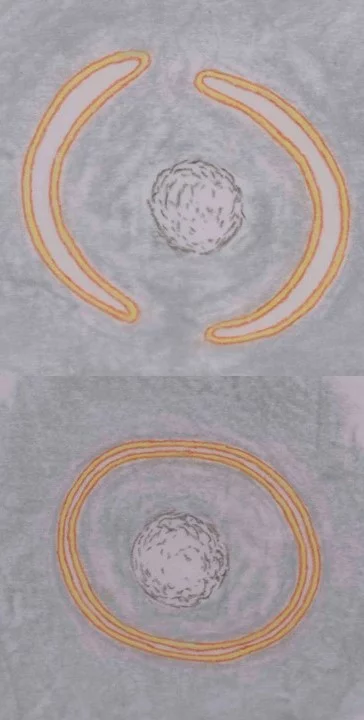

Cisternenkappen- und Sporenbildung bei Saccharomycotina; für nur eine der zu bildenden Sporen gezeigt (Kreide; Reinhard Agerer)

Oben: ER-Cisternen (Cisternenraum, weiß, umgeben von Lipiddoppelmembran, braun-gelb-braun) in Kappenform umgreifen allmählich einen Zellkern (dunkelgrau strukturiert) und schneiden dabei eine Protoplasmaportion (grau) aus dem Meiosporangium (grau) aus.

Unten: Die vereinten Cisternenkappen sind zur Kernhülle (Doppelmembran – Cisternenraum – Doppelmembran) geworden; sie schließt sowohl den Zellkern (dunkelgrau strukturiert) als auch einen Teil des Protoplasten (grau) des Meiosporangiums (grau) ein.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycotina, Echte Hefen

2 Haplo-Diplonten

.

Zwei Zellen, durch Knospung[1 ]entstanden,

Begegnen einander, kleben an kleiner Stelle sich fest,

Lösen, was das Innerste trennt[2],

Schicken einen der Kerne hinüber zum Treff.

.

Fackeln nicht lange, verschmelzen zu einem[3],

Mit doppeltem Satz Chromosomen[4 ]nun;

Sprossen mit Hefen, wie schon zuvor,

Etwas behäbiger, gut möglich, es wunderte nicht.

.

Ihnen steht die süße Welt,

So klein sie auch ist, wirkt sie doch für sie groß,

Für kurze Zeit leider nur offen,

Bis der Tropfen verarmt, sein Zucker[5] versiegt.

.

Verantworten Fremde, oder doch sie selbst

Der Ressourcen finale Erschöpfung,

So folgen sie Hungersignalen wohl und bilden winzige Sporen[6]

Damit sich die Sippe neue Quellen erschließt.

.

Meiosen[7] in Eile vollzogen,

Mit zarten Wänden dünn nur umgeben,

Bis seine Wandung verschleimend sich löst;

Warten, suchen nicht, lassen sich finden

Erhoffen Transport zu Seen von Süßem;

Landen nur, falls sie noch leben,

Im winzigsten Irgendwo.

.

Wachsen, falls sie im Glück,

Zu größeren, sprossenden Zellen heran,

Beginnen, erneut haploid, ihr hefiges Leben,

Hoffen, dass der Vorrat für längeres Leben noch reicht. –

.

Wo bleibt das Dikaryon[14], das der Großsippe zu eigen?

Nur haplo- und diploide Kerne kommen hier vor!

Einen Seitenweg beschreiten Sacharomycotinen.

Der immer aktiven Hefen und fehlender Hyphen[15] wegen

Blieb ein Dikaryon ihnen verwehrt.

Doch manchmal überlegen Kerne sich lange,

Ob sie verschmelzen oder jeder für sich bleiben soll;

Am Ende, bevor sie zu sprossen beginnen, sind sie bestimmt vereint.

.

Fußnoten

[1] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die ein Teil des Protoplasts (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie herum reicht.

[2] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexuellere Fortpflanzung; abgekürzt P!

[3] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[4] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[5] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[6] Meiosporen: Sporen, die infolge Meiose entstanden sind

[7] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[8 ]Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Ascus: Meisporangium der Ascomycota

[11 ]Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[12] Rüssel: Rüssel eines Insekts

[13] Rüssel: Rüssel eines Insekts mit Tupfer daran

[14] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und

[15] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

Eingestellt am 15. März 2025

.

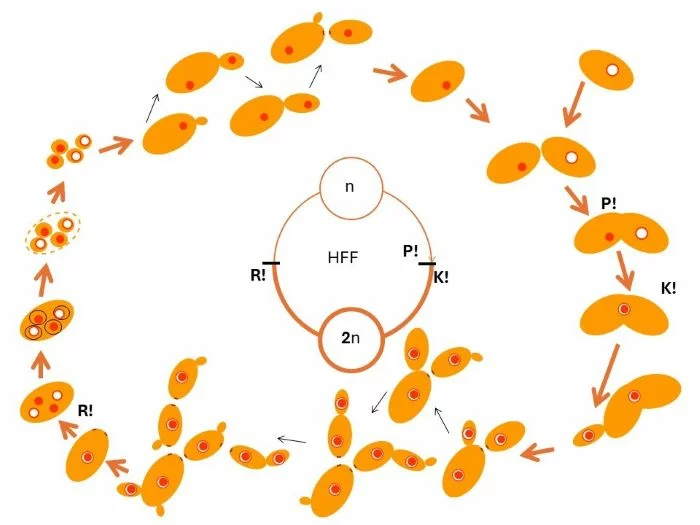

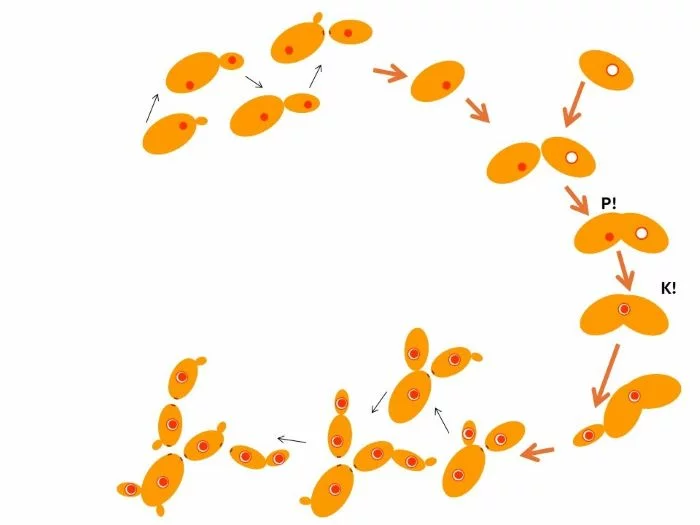

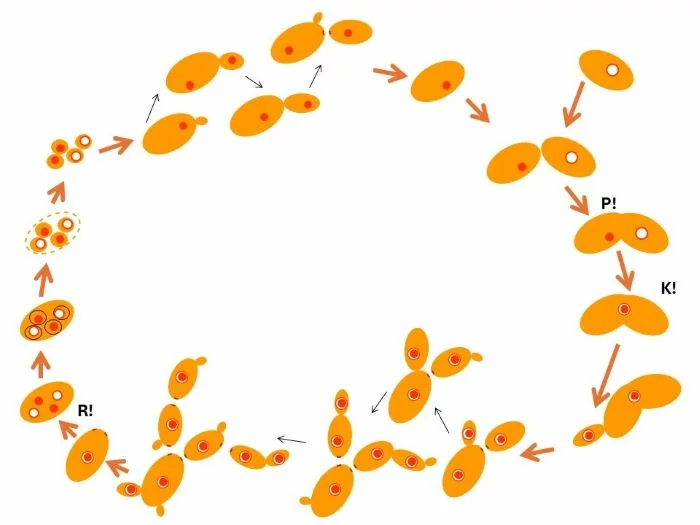

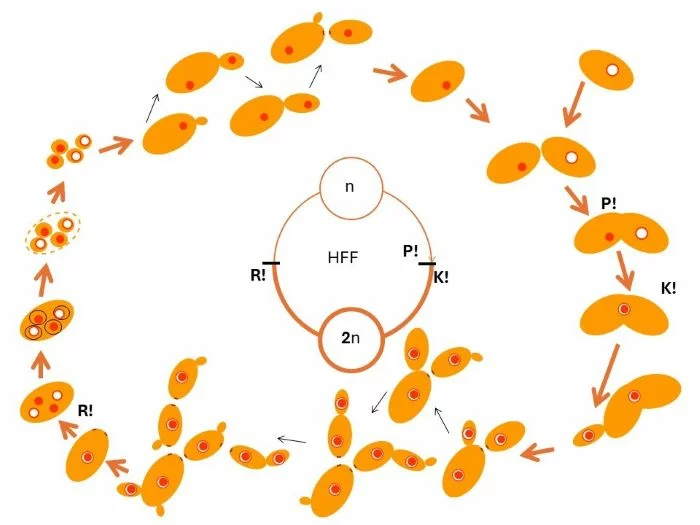

Entwicklungskreislauf von Saccharomyces cerevisiae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Eine Hefezelle knospt, vergrößert die Tochterzelle, schickt nach Mitose einen haploiden Tochterkern (als roter Punkt dargestellt) in diese, der andere bleibt in der Mutterzelle; eine Querwand wird zwischen beiden eingezogen, an der die Tochterzelle von der Mutter abgeht; es bleiben an der Mutter- wie an der Tochterzelle Narben (schwarz) zurück.

Eine der Hefezellen trifft eine konträrgeschlechtliche, haploide (Kringelkern) Zelle.

Nach Auflösung der sie noch trennenden Wände erfolgt durch Protoplastenverschmelzung die Plasmogamie (P!) und anschließend die Karyogamie K!); die diploid gewordene Zygote (Punktkern in Kringelkern), beginnt nun ihrerseits zu sprossen, bildet folglich diploide Hefezellen.

Durch mehrfache Knospung und Tochterzellbildung nach Mitose, entsteht eine größere Population diploider Hefezellen. Der Knospungsvorgang von diploiden Zellen unterscheidet sich in Nichts von jenem der haploiden Zellen.

Verschiedene Zellen nehmen, meist nach Substraterschöpfung, Meiosen (R!) vor, wonach durch freie Zellbildung (vier Zellkerne mit Protoplasten in restprotoplastenhaltigem Meiosporangium, dem Ascus) vier Sporen entstehen; die begrenzende Zellwand des Ascus löst sich auf, wodurch die vier haploiden, kontärgeschlechtlichen Sporen (Punkt-, Kringelkern; α-, β-Kern) frei werden und, größer geworden, als haploide Hefezellen wieder zu knospen beginnen.

Es liegt hiermit ein haplo-diploider (diplo-haploider) Entwicklungszyklus vor: Der haploide (n) Gametophyt (dünne Linie) beendet seine Phase durch Plasmogamie (P!) und anschließende Karyogamie (K!); die diploide Zygote setzt als diploider (2n) Sporophyt die Sprosszellbildung fort, bis wieder Meiose (R!) eintritt und haploide (n) Sporen den Entwicklungskreislauf fortsetzen. Hier lässt sich kaum von Nebenkreisläufen sprechen, sind doch die Sprosszellen die normalen einzeln liegenden Zellen des Pilzes und zugleich Zellen der asexuellen Vermehrung; im Schema wird dies durch Integrieren der Vermehrungskreisläufe in den Kreislauf der Hauptfruchtform berücksichtigt sowie durch gleichfarbige Gestaltung der Kreise.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

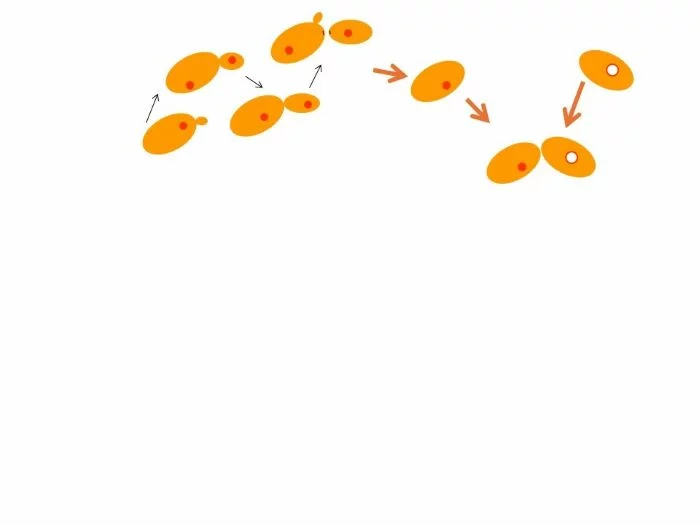

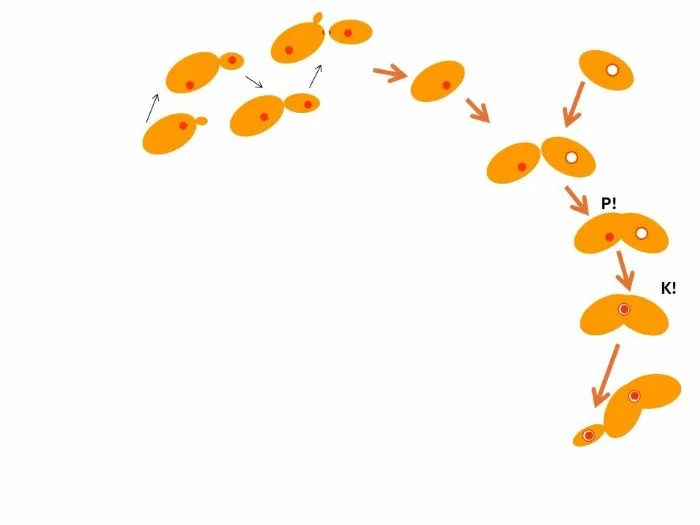

In den nachfolgenden sechs Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

Eine Hefezelle knospt, vergrößert die Tochterzelle, schickt nach Mitose einen haploiden Tochterkern (als roter Punkt dargestellt) in diese, der andere bleibt in der Mutterzelle; eine Querwand wird zwischen beiden eingezogen, an der die Tochterzelle von der Mutter abgeht; es bleiben an der Mutter- wie an der Tochterzelle Narben (schwarz) zurück.

Eine der Hefezellen trifft eine konträrgeschlechtliche, haploide (Kringelkern) Zelle.

Nach Auflösung der sie noch trennenden Wände erfolgt durch Protoplastenverschmelzung die Plasmogamie (P!) und anschließend die Karyogamie (K!); die diploid gewordene Zygote (Punktkern in Kringelkern), beginnt nun ihrerseits zu sprossen, bildet folglich diploide Hefezellen.

Durch mehrfache Knospung und Tochterzellbildung nach Mitose, entsteht eine größere Population diploider Hefezellen. Der Knospungsvorgang von diploiden Zellen unterscheidet sich in Nichts von jenem der haploiden Zellen.

Verschiedene Zellen nehmen, meist nach Substraterschöpfung, Meiosen (R!) vor, wonach durch freie Zellbildung (vier Zellkerne mit Protoplasten in restprotoplastenhaltigem Meiosporangium, dem Ascus) vier Sporen entstehen; die begrenzende Zellwand des Ascus löst sich auf, wodurch die vier haploiden, kontärgeschlechtlichen Sporen (Punkt-, Kringelkern; α-, β-Kern) frei werden und, größer geworden, als haploide Hefezellen wieder zu knospen beginnen.

Es liegt hiermit ein haplo-diploider (diplo-haploider) Entwicklungszyklus vor: Der haploide (n) Gametophyt (dünne Linie) beendet seine Phase durch Plasmogamie (P!) und anschließende Karyogamie (K!); die diploide Zygote setzt als diploider (2n) Sporophyt die Sprosszellbildung fort, bis wieder Meiose (R!) eintritt und haploide (n) Sporen den Entwicklungskreislauf fortsetzen. Hier lässt sich kaum von Nebenkreisläufen sprechen, sind doch die Sprosszellen die normalen einzeln liegenden Zellen des Pilzes und zugleich Zellen der asexuellen Vermehrung; im Schema wird dies durch Integrieren der Vermehrungskreisläufe in den Kreislauf der Hauptfruchtform berücksichtigt sowie durch gleichfarbige Gestaltung der Kreise.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.