Fungi

zum Glossar über:

Fungi, Echte Pilze

1 Zukunftsfest

.

Direkten Kontakt zum organischen Abfall sucht Mycon[1] zu finden.

Verlängert substratnah, fädige Füßchen hinein in

Halb schon zersetze Reste von Algen, Cyanobakterien und Zoons[2].

.

Limitierte interne Ressourcen lassen ins Wasser gerichtete Füßchen

nach und nach schrumpfen.

Doch Substratfäden, nicht unähnlich dünn gezogenen Wurzeln,

Verzweigen sich, dringen kontinuierlich vor in organische Weiten.

Der Biont[6] verzichtet – fast schon logisch– auf seine nutzlos gewordene Geißel.

.

Mycon vergrößert die Zelle zur rundlichen Blase,

Denn schier ungebremst liefern Rhizoide[7] Nachschub weit aus der Ferne.

Entnehmen lebensnotwendigen Grundstoff Bakterienwänden[8],

.

Auch ganze Bakterien nehmen sie auf in Verdauungsvesikel[11],

Zerlegen sie, verarbeiten alles zum eignen Gebrauch,

Integrieren Chromosomenregionen sogar,

Besonderes Gene für Chitinasensynthese[12] zu Mycons nötigem Schutz.

.

Unmöglich, die Kugel beachtlicher Größe zu spalten,

Um die neu etablierte Potenz kommenden Generationen zu übergeben.

Interne Zerteilung in Hunderte winziger, eigenbeweglicher Sporen

Gibt Mycon die Chance, weithin verstreute, organische Reste zu exploitieren[13].

.

Doch, warum nur Abfall besiedeln?

Bilden Bakterien und Algen nicht ausgeweitete Matten,

Zusammengehalten von außerzellulären Substanzen?

Hinein in die Zellwandmaterie mit feinverzweigten Substratrhizoiden[14]!

.

Keine Ausbreitungsgrenzen besteh‘n für Mycon jetzt mehr

– allmählich zu Chytros[15] geworden –

Denn die genetische Variabilität ist lang schon erhöht,

Verschmelzen doch manche der streunenden Sporen genau wie Gameten dies tun.

.

Fußnoten

[1] Mycon: Name für hypothetischen Vorfahren der Fungi; abgeleitet vom griechischen mýkēs (μύκης) für Pilz

[2] Zoon: Allgemeine Bezeichnung für tierische Lebewesen

[3] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[4] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[5] Nucleotide: Die Nucleotide Desoxyribonucleotid- bzw. Ribonucleosittriphosphate (ATP, TTP, CTP, GTP, UTP) werden als Einzelbausteine unter Abspaltung von zwei Phosphaten zu DNA bzw. zu RNA verknüpft

[6] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[7] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[8] Bakterienzellwände

[9] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[10] N-Acetyl-Glucosamin: Zucker, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist.

[11] Verdauungsvakuolen, Verdauungsvesikel: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen

[12] Chitinsynthase: Chitin synthetisierendes Enzm

[13] Exploitieren: Ausbeuten einer Ressource

[14] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[15] Chytros: Name für hypothetischen Vorfahren der Chytridiomycota

Eingestellt am 15. März 2025

.

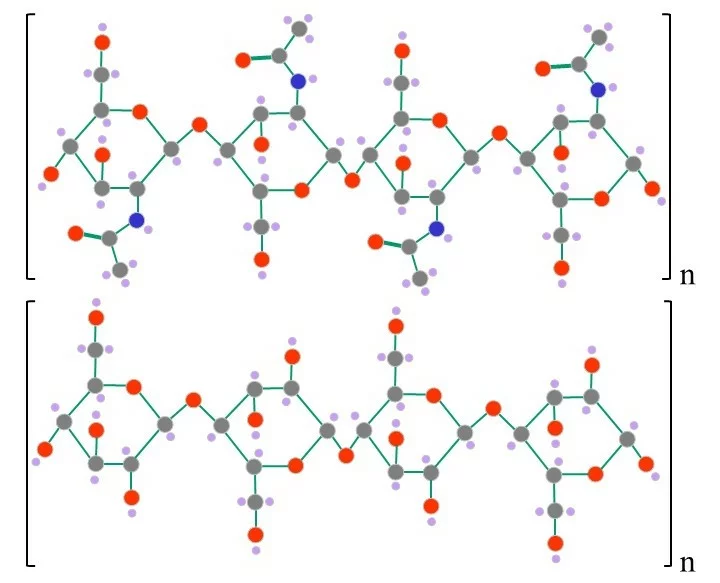

Chitin, oben (ppt-generiert; Reinhard Agerer),

im Vergleich dazu Cellulose, unten (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2024

.

Fungi, Echte Pilze

2 Spitzenwachstum (SP)

.

Tief versenkt mit feinen Fäden in den Wänden zwischen Zellen

Findet Chytros[1] Fastfood ohne Ende, unbegrenzt.

Nimmt proteinverknüpfte Polysaccharide als Substrat;

Von Makronährstoffelementen[2] noch begleitet, lebt er wohlversorgt der nahen Zukunft still entgegen.

.

Unverzweigt noch sind die Fäden[3],[4], wachsen an der Spitze nur,

Dringen bohrend in der fremden Zellen Bund.

Verlängern, sich ins Plasmalemma[7] integrierend, ihrer Hyphe dünne Spitzenwand.

.

Noch verhindern Algenzellen[8] einen Zutritt in ihr Zentrum:

Nur die Zellwand bleibt besiedelt.

Hyphen drängen zur Verzweigung,

Sollen für ihr Wachstum weite Teile nutzbar sein.

.

Vesikelhaufen[9] sammeln neu sich zu Paketen

Fernab der Hyphen Spitze nah der Wand,

Beulen Zug um Zug den vordem glatten Faden,

Treiben Seitenzweige in den nahen Algenzellwandraum.

.

Nun kennt die Hyphe keine Grenzen mehr!

Denn sie wächst der Nahrung ohne Halt in allen Richtungen entgegen.

Verzweigt sich wiederholt, erfüllt den ganzen Raum,

Entstanden ist das pilzspezifische Mycel[10].

.

Weit entfernt vom Ausgangsort begegnen sich die Hyphen wieder!

Spitzen treffen auf den jungen Seitenzweig,

Verschmelzen miteinander, bilden eine off‘ne Brücke,

Vereinen ihre Protoplasten[11] dann.

.

Ein Netzwerk für Transport ist nun entstanden, für ein Hin und Her!

Ist eines Flechtwerkteiles[12] Nahrungsfeld erschöpft,

Drücken saftgefüllte Vakuolen Protoplastenteile einem gutversorgten Part entgegen,

Neuland dort mit Hyphenmacht erfolgreich zu besiedeln.

.

Zwei Schlüssel sind den Pilzen[13] auf den damit Weg gegeben:

Gepaart mit Sparsamkeit durch Ferntransport der Protoplasten

Finden und erobern sie jede noch so kleine baustoffvolle Nische.

.

Fußnoten

[1] Chytros: Name für hypothetischen Vorfahren der Chytridiomycota

[2] Makronährelemente: Ein Begriff aus der Pflanzen- und Bodenkunde; hier für Fungi entlehnt; Nährstoffe, die in größeren Mengen für das Wachstum von Pflanzen notwendig sind; hierzu zählen neben den ohnehin für das Leben notwenigen Elementen C, H und O, besonders Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Calcium und Magnesium in unterschiedlicher Ionen- oder in gebundener Form.

[3] Hyphen: Einzellreihige Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum mit oder ohne Querwände

[4] Vergleichbar mit Stolonen von Polypen der Cnidaria

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter

[6] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[7] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt.

[8] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[9] Vesikelhaufen: Anhäufung von Vesikeln, z. B. in Hyphenspitzen, um dort ein Spitzenwachstum zu ermöglichen

[10] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[11] Protoplast: Gesamter Inhalt einer Zelle

[12] Mycel

[13] Pilze, hier allgemein, da nicht nur Fungi Hyphen bilden: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[14] Spitzenwachstum: Eine grundlegende Eigenschaft von Hyphen (auch manch anderer Fäden, z.B. von Wurzelhaaren und Pollenschläuchen), die sich für ihr Wachstum hauptsächlich, oft fast ausschließlich, an ihrer Spitze verlängern

[xv] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

Eingestellt am 15. März 2025

Mycel auf natürlichem Boden (Original; Reinhard Agerer)

Weißes Pilzmycel, überzieht in unterschiedlicher Dichte einen Hohlraum des Bodens; spinnwebartig sind manche Bereiche ausgeprägt, andere Teile des Mycels sind dichter zusammengelagert und bilden selbst wieder als Einheit fädige Strukturen.

Hyphenspitzen (Tusche, Kreide; Reinhard Agerer)

Hyphen sind durch Spitzenwachstum charakterisiert, verursacht, durch Tausende Vesikel die mit ihrem Inhalt in das Plasmalemma (blau) in hoher Geschwindigkeit der Spitze integriert werden; dadurch vergrößert sich das Plasmalemma, Zellwandvorstufen (hellbraun) und Enzyme (gelb) werden in den außerhalb des Plasmalemmas liegenden Raum transportiert, wo sie zunächst dünne Zellwände bilden. Die Spitze bleibt immer plastisch, hat also die Möglichkeit, sich in enge Ritzen hineinzuzwängen und erweitert dann den Raum durch Druck und durch enzymatischen Abbau der organischen Umgebung (Exoenzyme!). Subterminal werden die Zellwände immer dicker und weniger plastisch, dafür stabiler, so dass für den Zellinhalt (Protoplasma grau; weitere Zellorganelle nicht eingezeichnet) ein Schutz aufgebaut wird. Noch weiter rückwärts können sich noch neue Schutzlagen bilden, die die Widerstandsfähigkeit noch erhöhen, zum Teil durch Einlagerung von dunklen, pilzmelaninhaltigen Substanzen (dunkelbraun). Saftvakuolen (blau, umgeben mit Tonoplast) sorgen für den nötigen Druck, den Protoplasten nach vorne zu treiben.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Fungi, Echte Pilze

3 Vormarsch (HP)

.

Lagern nah am Wasserrand,

Warten leise wiegend in den Wellen,

Auf des Tages helles Licht.

.

Plötzlich schwimmen bleiche Zoosporenschwärme[4]

Auf die grüne Algenwiese zu!

Kleben zwischen dichtverzweigten Fäden

Sich an Algenzellen fest.

.

Verzichten nach der Ankunft auf die Geißeln[5],

Treiben feine Hyphen[6] in der Zelle Wand

Und, invasive Schläuche[7] Schritt für Schritt verzweigend,

Nähren sich, Tunnel bohrend, von der Alge Molekülen.

.

Wohlgenährt, reservenvoll, entwachsen

Ungezählten Algenfäden Chytros‘[8] Blasen,

Die, im Innern sich zerklüftend[9],

Ungezählten Zoosporen, auch Gameten[10], Freiheit geben.

.

Variabel ist ihr Lebenszyklus[11]:

Nach Vermehrung blüht den einen schon der Tod,

Jedoch andere bewahren Protoplastportionen[12] sich geschickt;

Leben, immer wieder neu sich orientierend, kaum begrenzt, davon.

.

Ob Zellwand, Schleime, Abfall, Konkurrenten,

Nichts ist sicher vor den Hyphen!

Mannigfaltig zeigen sich die Lebewesen,

Vielgestaltig, wandlungsfähig ihre Sexualität.

.

Vorbedingung, obligat und unverzichtbar

Für der Echten Pilze adaptive Radiation[13],

Auch für Merkmalswandel

Zukunftsorientierter Evolution.

.

Landnah leben oder sich ins Wasser wenden?

Zwei Strategien, bahnbrechend alle beide,

Nutzten wohl vor sechshundert Millionen Jahren Fungi schon;

Erwirkten seither noch so manchen Wandel.

.

Fußnoten

[1] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[2] Algenmatten: Meist dicht geschlossene Flächen von Algen

[3] Trichom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[4] Zoospore: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheit

[5] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[6] Hyphen: Einzellreihige Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum mit oder ohne Querwände

[7] Hyphen

[8] Chytros: Name für hypothetischen Vorfahren der Chytridiomycota

[9] Sporenbildung durch Zerklüftung (Fungi): Dabei wird der gesamte protoplasmatische Inhalt des Sporangiums zerklüftet, das heißt mit Hilfe der Cisternen restlos auf die Sporen aufgeteilt; damit dies gelingen kann. gliedern sich die Cisternen in das Plasmalemma des Sporangiums ein und verschmelzen nach und nach miteinander, bis alles auf die Kerne aufgeteilt ist.

[10] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[11] Lebenskreislauf, Lebenszyklus, Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[12] Protoplast: Gesamter Inhalt einer Zelle

[13] Adaptive Radiation (Ausbreitung mit/durch Anpassung): Ein Prozess, bei dem sich Organismen von einer ursprünglichen Art schnell zu einer Vielzahl neuer Formen entwickeln, insbesondere wenn Veränderungen der Umwelt neue Ressourcen verfügbar machen, biotische Interaktionen sich verändern oder sich neue ökologische Nischen öffnen. Ausgehend von einem einzigen Vorfahren führt dieser Prozess zur Artbildung und phänotypischen Anpassung einer Reihe von Arten mit unterschiedlichen morphologischen und physiologischen Merkmalen. Ein bekannteres Beispiel ist die Adaptive Radiation bei Darwinfinken. Die Gattung Argyranthemum auf Teneriffa hat sich, so wird angenommen, stark diversifiziert durch Einnischung in unterschiedlichste klimatische, höhenlagenanhängige Vegetationszonen.

Eingestellt am 15. März 2025

.