Pelomyxidae

zum Glossar über:

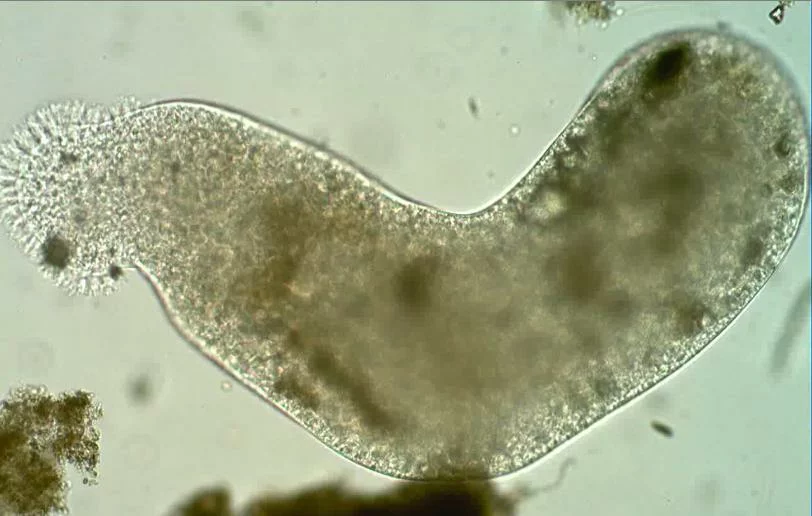

Pelomyxidae, Schweinchenamöben

1 Die Formkonstante

.

Ungewöhnlich für Amöben besitzt Pelomyxa[1], die Schweinchenamöbe,

Nur einen einzigen, immer nach vorne gerichteten Fuß[2],

Der, so hoch und breit wie die ganze zylindrische Zelle,

Das Cytoplasma von vorne oben über den Apex nach unten hinten fließen lässt.

So bewegt sich die sonderbare Amöbe auf der Pellicula[3] gleichsam

Wie ein Panzer auf Ketten, wobei Cytoplasma[4] der Räder Rollen übernimmt.

.

Nicht genug damit des sonderbaren Verhaltes.

Geißeln, gebaut nach eukaryotischer Weise[7],

Denen Beweglichkeit jedoch als treibende Kraft verlorenging.

.

Verwundert reiben Experten sogar sich die Augen und

Fragen: Was sollen die Geißeln am Ende des Körpers denn?

Ist dies nicht der Opisthokonta[8] Markenzeichen?

Oder sind sie einfach, weil im Weg, nach hinten gerutscht?

.

Zwei Argumente sprechen für ein solches Verlagern:

Zwar enthält die Riesenzelle, die ein bis fünf Millimeter lang,

Oft Hunderte Kerne, doch nur wenige fungieren als Karyomastigonten[9],

Die zudem, verglichen zu anderen, nur einfach gebaut.

Außerdem treten Kinetosome[10] nur einzeln,

Nicht wie üblich als Paare hervor.

So scheint es, nach hinten verschoben lediglich wurden der Zelle Flagellen,

Dorthin, wo keines die als effektiver erkannte Bewegungsart stört.

.

Wie für Archamoebea typisch,

Wohl um sicher zu gehen, von dreifacher Art:

Grampositive, wie Gramnegative[17] und ein Bakterium, das eines von beidem verwirklicht.

In Vakuolen[18] sind sie deponiert, manche rund um den Kern.

.

Zweiteilung erfolgt mehrfach im Laufe des Jahres,

Wobei auch Spaltprodukte mit lediglich zwei Kernen entsteh’n.

Auch vierkernige Cysten[19] können sie bilden;

Ob Meiose[20] der Grund, ist ungewiss.

.

In sauerstoffarmen, pflanzenreichen Süßgewässern

Leben Schweinchenamöben an Ufern im Schlamm,

Nehmen an Nahrung allerhand Festes,

Bevorzugt Diatomeen[21], versehentlich winzige Körner von Sand,

Ist ihr Inneres doch mit vielerlei Kristallen beladen.

Vielleicht selektieren sie Nahrung, wie auch Regenwürmer[22], kaum.

.

Fußnoten

[1] Pelomyxa spp.: Schweinchenamöben (Pelomyxidae – Archamoebea – Amoebozoobionta - Amoebozoa – Eukarya)

[2] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[3] Pellicula: Zellrinde, kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[4] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[5] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[6] Uroid (Amöben): Hinterende

[7] 9 (doppelte Mikrotubuli) + 2 (einfache, zentralgelegene)

[8] Opisthokonta: Schubgeißler (Eukarya)

[9] Karyomastigont: Konstante Assoziation zwischen Kern und Basalkörper einer Geißel

[10] Centrioläquivalent, Kinetosom: Geißelbasis mit charakteristischem Bau aus neun Mal drei kurzen Microtubuli

[11] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[12] Hydrogenosom: Organell, das in manchen Organismen anstelle von Mitochondrien vorkommt und ein Überleben unter anaeroben Bedingungen ermöglicht; alle Hydrogenosomen stammen wahrscheinlich von Mitochondrien ab; dabei ging in fast allen Fällen das Genom inklusive der mitochondrialen Ribosomen verloren

[13] Peroxisomen: Organelle, mit vielerlei Radikale fusionierenden Enzymen; die bekanntesten darunter sind die Peroxidasen, darunter die Katalase, die Wasserstoffperoxid [H2O2] in Wasser umwandelt und damit entgiftet.

[14] Mitochondriom: Gesamtheit aller Mitochondrien einer Zelle

[15] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[16] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[17] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen; dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt; gram-positive Bakterien sind danach purpurn gefärbt, Gram-negative pinkfarben.

[18] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[19] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[20] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[21] Diatomeen: Bacillariophyceae (Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[22] Regenwürmer: Lumbricidae (Oligochaeta – Clitellata – Annelida – Schizocoelia – Spiralia –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Pelomyxa palustris

Autor: Deuterostome

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

.

Pelomyxa in Bewegung:

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht