Ectocarpales

zum Glossar über:

Ectocarpales, Außenfrüchtler

1 Aufrecht (HP)

.

Zellen interkalar[1 ]zu vermehren

Führt schnell in blind endende Gasseen:

Kaum in geregelter Weise zu organisieren als Konsequenz davon.

.

Ein Wiederaufrichten substratnah gebundener Fäden[4] brächte,

Falls die Wände bis knapp unter den Scheitel[5] erheblich verstärkt,

Der Spitzenzelle nötigen Rückhalt,

Fortlaufend neue Zellen nach unten zu bilden.

.

Vorne und Hinten strebten empor,

Richteten auf sich zum Oben und Unten,

Polarisierten und differenzierten die Fäden

Als Basis für manche Revolution.

.

Wer weiß schon, wie lange die Zellen brauchten,

Die Kernteilungsspindel[6]

Um neunzig Grad zur Seite zu dreh‘n,

Um abwechselnd mal so, dann wieder ganz anders, zu steh‘n.

.

Multizelluläre Körper aus echtem Gewebe[7],

Langgezogen, im Querschnitt fast rund,

Träten in Bälde hervor,

Oft nicht in gleicher Weise gestaltend.

.

Der Gametophyt als evolutiv viel ältere Generation

Preschte zu Anfang der Entwicklung voran,

War schon komplex konstruiert,

Als der Sporophyt damit erst begann.

.

Doch dafür ist die Zeit noch nicht reif!

Noch sind trichal[12] sie organisiert,

Bilden Schwärmerbehälter[13] nach außen, weil nichts anderes möglich noch,

Wie Ectocarpus[14] dies heute uns zeigt.

.

Fußnoten

[1] Interkalar: Dazwischen, zwischen Enden

[2] Polarisierung: Polarisierung eines Organismus tritt ein, wenn zwischen Oben und Unten oder zwischen Vorne und Hinten unterschieden werden kann aufgrund unterschiedlicher Aufgaben, die sich z. B. allein schon durch das Streben nach Licht manifestieren. Solche Polarisierungen sind zu Beginn der Evolution Grundvoraussetzung für den möglichen Start von Differenzierung und folgender Arbeitsteilung. Bei Flagellaten, bei Einzellern, lässt sich dies schon an ihrer Bewegungsrichtung und an der Anordnung ihrer Geißeln festmachen; bei Trichomen anhand Anheftungsstelle und freiem Ende und anhand der Kern- folglich der Zellteilungsrichtung.

[3] Differenzierung und Arbeitsteilung: Sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

[4] Trichom (Anatomie): Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[5] Scheitelzelle: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil, davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[6] Kernteilungsspindel: Während der Metaphase zeigen die Mikrotubuli eine spindelförmige Anordnung, ausgehend von den Chromosomen (weiteste Stelle) zu den verjüngten Enden am MTOC

[7] Parenchym, Echtes Gewebe: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[8] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[9] Parenchyma: Bezeichnung für hypothetische Vorfahren von Phaeophyceen mit echtem Gewebe

[10] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[11] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[12] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[13] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[14] Ectocarpus: Außenfrüchtler (Ectocarpales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ectocarpales, Außenfrüchtler

2 Wechsel der Generationen

.

Teilt sich vielmehr mitotisch[7],

Lässt zwei gleichgroße Zellen entsteh’n;

Setzt diesen Vorgang mehrmals noch fort,

Bis ein Trichom[8] statt der Zygote die Stelle belegt.

.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Wie das haploide Pendent, spezialisiert das Trichom

Kürzere Zweige zu Behältern mit Schwärmern[9],

Die im Sporangium geräumige Freiheit genießen,

Denn ihre Wiege stellt einen großen Gemeinschaftsraum[12].

.

Kein Gedränge gibt es im zweiten Behälter,

Denn Einzelzellen steh‘n all seinen Sporen zu[13];

Sie wirken geringfügig größer,

Ist doch ihr Zellkern diploid.[14]

.

Wurden doch Chromosomen nicht meiotisch reduziert,

So werden mit haploiden und diploiden Zoosporen die Chancen signifikant erhöht,

Denn gerade für Gametophyten besteht erhöhter Bedarf;

Denn haploide Zoosporen[21] werden zu Gametophyten,

Sind sie doch, genau wie Gameten der gekammerten Gametangien[22], nach Mitose haploid.

.

Gametophyten unterscheiden sich, wie schon Zoosporen, so auch Gameten[23]

Im Geschlecht, sind sie doch fifty-fifty männlich und weiblich gestimmt.

Gametophyten kommen oft weit auseinander zu stehen, was die Trefferquote

Zwischen unterschiedlichen, doch äußerlich gleichen Gameten[24] enorm reduziert.

.

– So lassen sich schwer nur diese drei verschiedenen Individuentypen finden

Sucht jemand nach diesen Pflänzchen, weil sie von etwa gleicher Gestalt;

Doch alle drei gehören zum gleichen Lebenskreislauf:

Männliche, wie weibliche Gametophyten, dazu noch der Sporophyt. –

.

Womöglich wären die Arten längstens verschwunden,

Hätten nicht Sporophyten sich erfolgreich asexuell[25],[26] durch diploide Sporen vermehrt

Und, hätte ein Zweites nicht einen weiteren Beitrag geliefert:

Weiblich gestimmte Gameten bilden ein Pheromon[27],[28].

.

Verströmt ein weiblicher Gamet, der sesshaft geworden, die Lockung,

Balgen sich gleichsam die Männchen darum,

Umschwirren im Pulk die heftig Bedrängte.

Sobald sie aber sich mit einem vereinte[29], verschwindet der Spuk.

.

Die Zygote, als Gamet heftete sie bereits sich an einen Felsen, teilt sich mehrfach zum Faden;

Mitotisch natürlich, soll doch daraus ein diploider Sporophyt entsteh’n.

So kann der Kreislauf[30] neu beginnen, sobald die

Beiden Sporangientypen[31] mit Zoosporen bereit.

.

Zwei gleichgestaltete, isomorphe, Generationen[32]

Folgen seit dieser Neuerung aufeinander recht konsequent:

Haploide, bewegliche Sporen verbreitende Sporophyten

Folgen den haploiden, isogametenbildenden[33] Gametophyten.

Meiotisch entstehen die Sporen im sexuell geführten Hauptkreislauf,

Mitotisch hingegen Gameten.

Im asexuell geführten Nebenkreislauf aber vermehren

Diploide Zoosporen die sporophytische Generation.

.

– Auch wenn alles scheinbar fixiert und gut geregelt,

Lässt die Evolution sich dennoch offen so manche Tür,

Um einmal Erfundenes, um eine Art, zu erhalten:

Nicht fertilisierte Gameten[34], wachsen bisweilen zu haploiden Sporophyten,

Was folglich nicht unmittelbar zu mehr Gametophyten führt,

Vielmehr entsteh‘n in unilokulären Sporangien haploide Zoosporen:

Sie wachsen, wie üblich, zu Gametophyten, so diese vermehrend, aus.

.

Auch dies scheint der Evolution noch nicht genug, Wichtiges zu bewahren.

So können in jedem Zoidangium[35] Doppelzoide entsteh’n,

Die alle Organelle in doppelter Weise enthalten,

Somit gleichfalls den männlich oder den weiblich definierten Kern.

Ein sich daraus entwickelnder Sporophyt ist folglich weiblich oder männlich.

Somit entsteh‘n nach erfolgter Karyogamie und Meiose nur Zoosporen eines geschlechtlichen Typs. –

.

So betrachtet die Wissenschaft Ectocarpales aus zwei Gründen als recht ursprünglich:

Wegen des Baus aus Trichomen und ihres Lebenskreislaufes Flexibilität.

.

Fußnoten

[1] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Heterokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[4] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[5] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[6] Gametophyt: Bildet im Generationswechsel mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[7] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[8]T richom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[9] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[10] Planosporen: Zoosporen

[11] Unilokulär: Behälter (Locus) in dem viele Zoide enthalten sind; ein großer Behälter für alle; im Gegensatz zu plurilokulär, bei dem der Behälter in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht.

[12] Unilokuläres Sporangium

[13] Plurilokulär: Behälter (Locus), der in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht; im Gegensatz zu unilokulär, in dem viele Zoide enthalten sind; also ein großer Behälter für alle.

[14] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[15] Zoide, Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[16] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[17] Sporangienträger: Jede Struktur, jeder Organismus, auf oder in dem Sporangien entstehen

[18] Vermehrung in einem asexuell geführten Nebenkreislauf

[19] In einem asexuellen Nebenkreislauf

[20] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[21] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[22] Plurilokuläre Gametangien

[23] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[24] Anisogamie (physiologische): Obwohl Gameten morphologisch identisch sind, können sie geschlechtsspezifisch unterschiedliches Verhalten zeigen, z. B. männliche Gameten schwimmen auf weibliche zu, weil diese Pheromone ausscheiden

[25] Asexuelle Vermehrung: Rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch

[26] Im Nebenkreislauf

[27] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[28] Ectocarpen: Pheromon von Ectocarpus sp.

[29] Befruchtung: Plasmogamie, unmittelbar danach Karyogamie

[30] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf, Lebenskreislauf, Lebenszyklus: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[31] Unilokuläre (wenn Meiosen erfolgen) und plurilokuläre Sporangien (finden nur Mitosen statt)

[32] Isomorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind gleich gestaltet

[33] Isogameten: Gleichgestaltete „weibliche“ und „männliche“ Gameten; man spricht stattdessen besser von (+)- und (–)-Gameten oder von α- und β-Gameten

[34] Befruchtete Gameten

[35] Zoidangium: Behälter mit Zoiden, ohne sich festlegen zu können, ob Zoosporen oder Gameten enthalten sind, also ob ein Sporangium oder ein Gametangium vorliegt

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

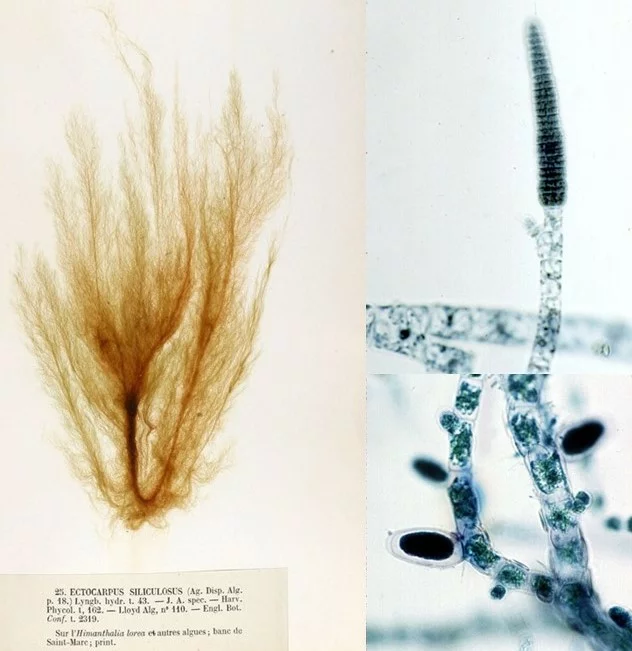

Ectocarpus

Links: Ectocarpus vesiculosus. Habitus; auf saugfähiges Papier gelegt und getrocknet (herbarisiert)

Autoren: Pierre-Louis Crouan & Hippolyte-Marie Crouan

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Rechts oben: Ectocarpus sp. Plurilokuläres Zoidangium (angefärbt)

Autor: Curtis Clark

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Rechts unten: Ectocarpus sp. Uniloculäre Sporangien (angefärbt)

Autor: Curtis Clark

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

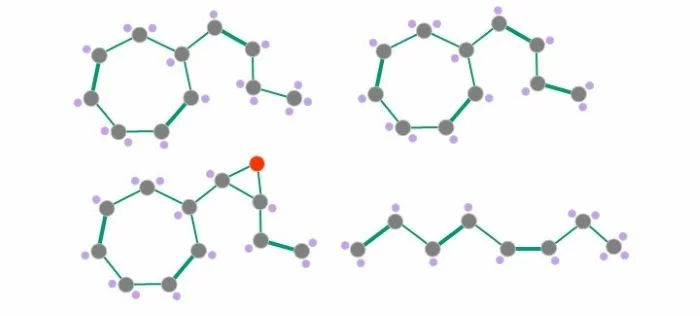

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) -Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

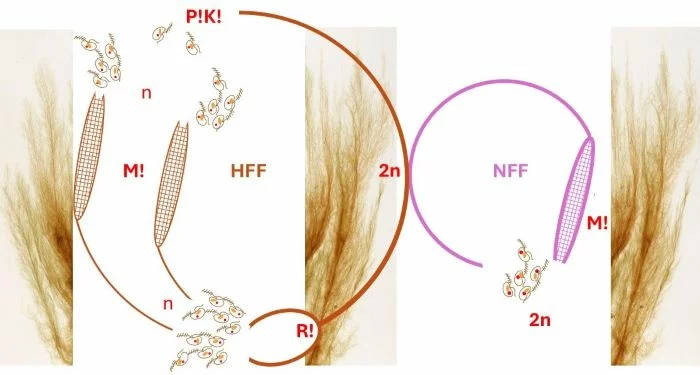

Entwicklungszyklus der Ectocarpales am Beispiel von Ectocarpus vesiculosus (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

In einem unilokulären Sporangium (HFF unten; brauner Kreis) entstehen unter Meiose (R!) haploide (n) Zoosporen, die, physiologisch anisogam, einen weiblichen und einen männlichen, haploiden Gametophyten entwickeln (links außen; Habitus).

Unter wiederholten Mitosen (M!) bilden sich in plurilokulären Gametangien haploide (n) Gameten, die miteinander verschmelzen (P!) und gleich anschließend durch Karyogamie (K!) zur diploiden Zygote werden.

Am diploiden (2n) Sporophyten (Mitte; Habitus) entwickeln sich wieder unilokuläre Sporangien; damit ist der sexuelle Kreislauf (HFF) abgeschlossen.

Am diploiden Sporophyten (rechts außen; Habitus) entstehen zudem plurilokuläre Sporangien, die asexuell durch Mitosen (M!) diploide (2n) Zoosporen entstehen lassen, die in einer Nebenfruchtform (NFF; violetter Kreis) den Sporophyten vermehren.

Es handelt sich hier um einen haplo-diplontischen Entwicklungszyklus (dünne braune Kreislinie, dicke braune Kreislinie) mit männlichen und weiblichen Gametophyten. Der weibliche Gametophyt lässt sich am Verhalten der Gameten erkennen, denn nur diese scheiden das Pheromon Ectocarpen aus. Außerdem erweist sich der Lebenskreislauf als isomorph, weil alle Generationen gleich aussehen (s. unterlegte Bilder des Habitus on Ectocarpus vesiculosus). Die Nebenfruchtform (violetter Kreis) vermehrt asexuell den Sporophyten. Damit wird auch die Anzahl der Zoosporen, der Gametophyten und Gameten erhöht, um die Wahrscheinlichkeit zu vergrößern, dass Sporophyten sich festsetzen können und in der Folge diesbezüglich auch Gametophyten erfolgreich sind.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht