Animalia

.

zum Glossar über:

Animalia, Echte Tiere:

1 Auf den Trichter gekommen (HP,SP)

.

Morgensternförmig strahlen Zoons[1] Füßchen,

Teilchenschauer geißelbewegungsbedingter[2] Wasserdrift

Ohne Pause durchkämmend,

Nehmen haftende Mikropartikel endocytotisch[3] zu sich.

.

Weil viel Freiraum zwischen den spreizenden Füßchen,

Wirkt das filternde Mühen nicht optimal.

Schieben kranzförmig sie deswegen nach oben, verbinden sie nahe der Geißel mit Schleim,

Bewirken auf diese Weise ausgezeichnete Trichter für Beutefang.

.

Die Geißel behält die Schlagrichtung– warum sie auch ändern? –

Zieht partikelbeladenes Wasser, der Geißel entlang,

Bewegt bald schon gereinigtes Wasser an des Kragens[4] Wandung nach oben:

Gefiltert entweicht es, der Zelle Endocytose hatte zu tun,

Fließt der Umwelt wieder entgegen;

Neue Nahrung fließt schon heran.

.

Für immer vorbei scheint Knappheit an Energie und Baustoff,

Denn solche Versorgung erlaubt Bionten[5], sich ununterbrochen zu teilen.

Raumgreifend wächst die Population[6],

Besiedelt jede nur mögliche Stoffdeponie.

.

Nicht alle bevorzugen Ortsfixierung und Strudeln,

Andere bleiben mobil,

Bessere Jagdgebiete zu finden,

Neue Kolonien[7] zu gründen. –

.

Wer nach durchgehenden Merkmalen der Animalia fahndet,

Trifft auf Zellen, die keine Wand umgrenzt.

Um trotzdem Stabilität dem Organismus zu geben,

Werden intrazelluläre Versteifungsstrukturen gewählt,

Die intern oder extern den Körper Widerstandfähigkeit[8] geben,

Ein Muss, werden millionen-, milliardenzählige Zellen zusammengefasst.

.

Womöglich spielt ein Zweites eine entscheidende Rolle:

Der Animalia Zellen stehen in engem Kontakt

Nur über dünne glycoproteinhaltige[9] Schichten,

Die schnell gebildet sind und wieder gelöst.

.

So bleibt das Zoon bis zur nächsten Vermehrungsrunde

Genetisch gepuffert[16] durch Diploidie.

.

Fußnoten

[1] Zoon: Allgemeine Bezeichnung für tierische Lebewesen

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[4] Kragengeißelzellen, Choanocyten (Choanoflagellaten, Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die bei vielen Arten beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[5] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[6] Population: Eine Gemeinschaft von Tieren, Pflanzen oder Pilzen, etc., deren Glieder in kompatibler sexueller Beziehung leben.

[7] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[8] Endoskelett, Exoskelett: Endoskelette sind im Innern des Organismus gelagert, entweder permanent zellintern oder von Zellen zu selbständigen Strukturen ausgeschieden und zusammengelagert; Exoskelette werden in ähnlicher Weise auf der Oberfläche des Tieres abgelagert

[9] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

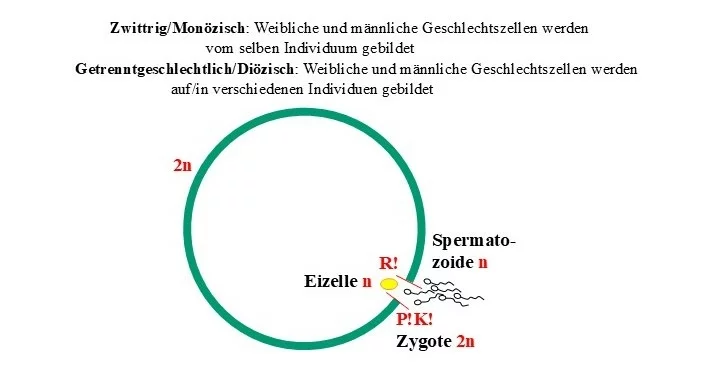

[10] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K! mit Ausnahme bei Dikaryota unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[11] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[12] Spermatozoide: Gameten, reife haploide Keimzellen, die zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[13] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[14] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[15] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[16] Genetisch gepuffert: Diploide Kerne sind genetisch gegen mutative Einflüsse gepuffert, weil das homologe Partnerchromosom womöglich nicht in gleicher Weise verändert wird und so eine negative Veränderung nicht unmittelbar zum Ausdruck kommen muss; haploide Organismen oder haploide Abschnitte eines Entwicklungszyklus’ sind deshalb für Manifestwerden von Mutationen viel anfälliger

Eingestellt am 23. November 2024

.

Entwicklungszyklus eines Diplonten (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Animalia als Diplonten (2n) entwickeln über Meiose (R!) haploide Geschlechtszellen (n), Gameten, als Eizellen und Spermatozoide

Ein Spermatozoid (n) trifft auf eine Eizelle (n), worauf Plasmogamie (P!) und unmittelbar darauf die Karyogamie (K!) stattfindet. Es entsteht eine diploide Zygote (2n), die sich weiter zu einem diploiden (2n) adulten Tier, gelegentlich über Larven, entwickelt; nur die Gameten sind haploid

Eingestellt am 23. November 2024

.