Cnidaria

zum Glossar über:

Cnidaria, Nesseltiere

1 Giftschleudern (HP)

.

Tief verborgen in der Zelle, dicht umhüllt vom Dictyosom[1],

Belebt die winzige Cisterne[2], ständig sich vergrößernd,

Vom Schirm der Mikrotubuli[3] zur Birngestalt geformt,

Den Park der Organellen[4] mit evolutionärer Rarität.

.

Zum dünnen Fortsatz wächst der Birne Beule,

Nicht fest, nicht voll,

Ein hohler Schlauch wird bald der kollagenverstärkten[5] Kapsel

Stark verjüngtes Ende zieren.

.

Kein Ende ist des Schlauches Wachstum noch geboten:

Verlängert sich spiralig in der Zelle,

Umwindet innen eng der Zelle äußere Membran.

Der Platz wird knapp, der Druck der Zelle wirkt nun formverändernd:

So stülpt der Schlauch sich handschuhfingerförmig in die Kapsel ein.

Warum von jeglicher Struktur des Schlauches Hohlraum frei belassen?

.

Strukturlos ja, doch leer noch lange nicht!

Cisternen sezernieren unentwegt,

Nesselartig reizende, neurotoxische Substanzen[6] in das Innere des Schlauchs.

Bald wird der Zelle Innendruck zu hoch.

.

Die Zelle birst, sie hält dem Druck nicht stand.

Der Schlauch entrollt sich explosiv, stülpt dabei sich um!

Öffnet sich am Spitzenende, seine Grenze gar durchschlagend,

Heftet klebrig haftend, sich dem ahnungslosen Opfer an.

.

Festgezurrt, durch Nervengifte schnell gelähmt,

Wird es so zur Beute!

Gift aus Schläuchen schleudern

Wird zum unbestrittenen Erfolgsmodell.

.

Die Nesselkapsel ist geboren, gut getarnt und wohlverborgen.

Anlasslos zuerst explodieren oft die giftbewehrten Katapulte.

Doch ein frei nach außen orientierter Stift, von der Zelle Geißel[7] wohlgeformt,

Löst, wenn unsanft er berührt, im nächsten evolutionären Schritt die Schleudern aus.

.

Die Kapseln sind verschossen, kein Zurück gilt ihnen mehr.

Doch unverzagt, am Epidermisgrund wartet schon Ersatz:

Bilden neue Kapseln schon;

Diese zwängen sich durch Zellen,

Steh‘n zum Einsatz dann bereit.

.

– Ein Gummihandschuh, umgestülpt, dient nun als Vergleich,

Den Schleudermechanismus zu erklären:

Der Druck wird durch das Blasen schnell erhöht,

Schon sprießen rasch die Finger aus der Hand. –

.

Warum wohl stülpt der Schlauch sich anfangs in die Kapsel ein?

Der Spitze Wand ist dünner noch als dünn!

Verspürt den zellulären Druck an erster Stelle, weicht zurück,

Verschwindet mehr und mehr, zieht den Rest des Schlauches hinterher.

.

Verwenden stets das neue Stück.

Doch optimieren es noch viele,

Angepasst dem eigenen Bedarf.

Gespannt verfolgen wir, was im Lauf der Zeit sie so entwarfen.

Was entscheidend aber blieb: der Kapsel Explosion.

.

Fußnoten

[1] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden

[2] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[3] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[4] Organell (zellintern): Lipidmembranumgrenzter Bereich eigener Funktion

[5] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tiere) vorkommend

[6] Bestehend aus hohen Ionenkonzentrationen, Aminosäuren und Proteinen; darunter Neurotoxine

[7] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[8] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, sondern es handelt sich um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.

[9] Interstitielle Zelle: Stammzelle

[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[11] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[12] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

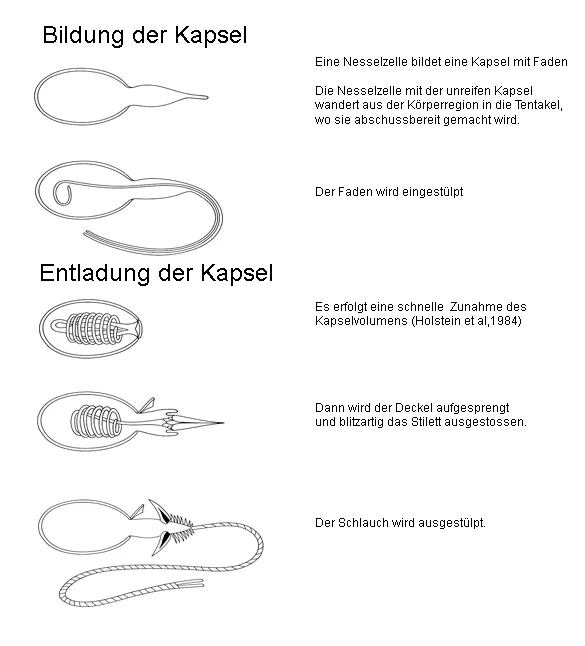

Bildung und Entladung einer Nesselkapsel

Autor: k.herrmann

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere

2 Die Anfänge

.

Schwimmend und schwebend gleitet die Blastula[1] sacht sich bewegend

Im salzigen Wasser des Meeres dahin,

Wehrt sich erfolgreich listig fischender, klebriger Ruten[2].

Wird nicht zur Beute, hascht vielmehr selbst nach Nahrung und Leben.

.

Oder teilt ihre Zellen der Quere zur doppelten Hülle[5].

Erfinderisch wirken noch andere:

Schicken vermehrt Zellen nach innen ins zweitnächste Glied[6].

.

Als Hohlkugel oder als Gastrula setzt sich die Planula

– Anders als Schwämme – dem Urmund[7] gegenüber, jeglichem Untergrund an.

Blastulae brechen apikal auf,

Den inneren Raum nach außen zu öffnen.

.

Längs streckt sich das sitzende Tier, wandelt zur Schlauchform sich um.

Nahende Beute mit Schleudern[12] zu jagen, lauernden Häschern zu wehren.

.

Noch vermehrt werden die Arme[13] im Laufe der Zeit.

Den Bewohnern des Meeres streckt der Polyp[14] sich vielarmig entgegen.

Schier konkurrenzlos wähnt sich das nesselnde Tier;

Verlängert den Körper, vergrößert den Bauchraum,

Unterteilt ihn in Taschen,

Strömende Nahrung an Zellen schnellstmöglich zu binden.

.

Fußnoten

[1] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[2] Tentakel der Rippenquallen

[3] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[4] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[5] Delamination: Entodermbildung erfolgt durch Ablösung der inneren Lage einer zweischichtig gewordenen Blastula

[6] Ingression: Einwanderung

[7] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[9] Pharynx (allgemein): Rachen, Schlund

[10] Mundfeld (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[11] Tentakel (Nesseltiere): Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[12] Nesselzellen: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[13] Tentakel

[14] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet

Eingestellt am 23. November 2024

.

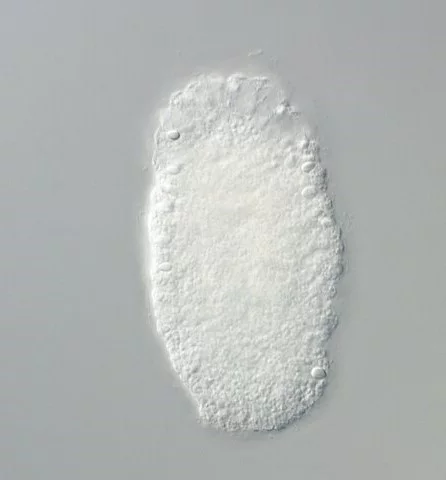

Planula-Larve von Rhizotoma luteum (Scyphozoa)

Autoren: Karen Kienberger, Marta Riera-Buch, Alexandre M. Schönemann, Vanessa Bartsch, Roland Halbauer, Laura Prieto

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

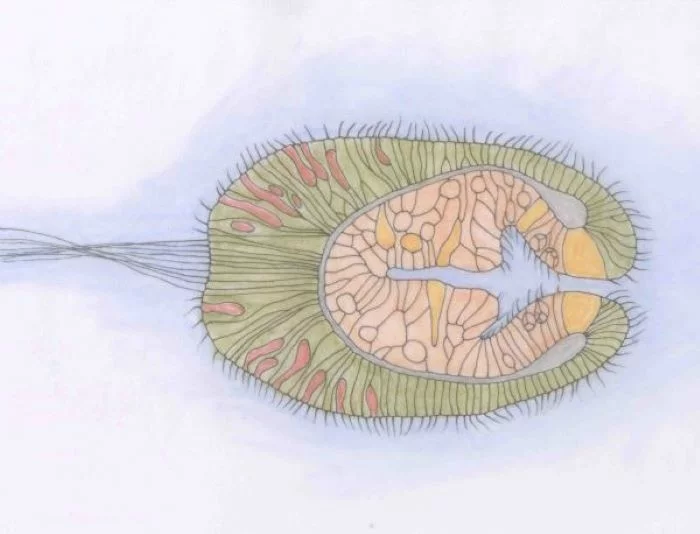

Planulalarve von Aiptasia mutabilis; Längsschnitt (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Bewimpertes Ektoderm (moosgrün) mit Spirocysten (rot); aboraler Pol mit Wimpernschopf; Mesogloea (grau); Entoderm (orange) mit Drüsenzellen (gelb); Gastrovaskularsystem (blau).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 127, Abb. 197.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere

3 Des Polypen Bau

.

Setzen mit Scheitelpol, dem animalen Pol[4], sich fest, der zur Fußplatte wird;

Der Urmund[5] streckt sich weg vom Substrat, wird Mund und After,

So werden vier- bis vielstrahlig Polypen[8] der Nesseltiere,

Radiärsymmetrisch[9], wenn betrachtet von oben herab.

.

Dehnbar-elastisch zeigt sich der Körper,

Werden größere Opfer verschluckt,

Nachdem Tentakel sich nach innen gebogen,

In den Mund abstreifen, was daran hing.

.

Unterschiedlich mächtig, oftmals ektodermzellenbevölkert, zeigt sich die Mesogloea[10];

Verbindet sie Ekto- und Entoderm, klebt Fußplatten[14] fest an den Boden;

Epidermis[15], vom Ektoderm abgeleitet, und Gastrodermis, Bildung des Entoderms,

Waren, ursprünglich zumindest, wie an Planula-Larven, monociliate[16] Zellen,

Verloren gelegentlich Geißeln[17]; spezielle Aufgaben wurden zugeteilt.

.

Längsverlaufende, weit vorspringende Falten des Entoderms, mit dünner

Mesogloea-Schicht[18] versteift, zergliedern in unterschiedliche Anzahl von Teilen den Raum,

Vergrößern des Gastroderms[19] verdauende, resorbierende Fläche,

Erhöhen signifikant den Ressourcengewinn.

.

Verflüssigtes nehmen Epithelmuskelzellen[22] anschließend auf;

Partikel werden, davon wird zumindest nichts berichtet,

Nicht endocytotisch[26] einverleibt,

Unverdauliches ausgeschieden, wenn nötig durch Muskelkontraktionen hervorgewürgt.

.

Resorbieren schon Zellen der Epidermis und kommen so dem Zellengesamt

Der Polypen zugute.

.

Nicht nur der Resorption dienen Epithelmuskelzellen,

Auch der Tentakel Bewegung, des Körpers Längs- und Radialkontraktion;

Bilden an ihrer Basis Ausläufer, deren Actinomyosinfilamente[31] längs in der Epidermis verlaufen,

In der Gastrodermis hingegen formen sie des Körpers Ringmuskulatur.

.

Nervensysteme lenken der Nesseltiere Bewegung,

Wobei einzelne Rezeptorzellen bis zur Epitheloberfläche zieh’n,

Andere, mit langen Fortsätzen, liegen unterhalb Epithelien, bilden netzartige Systeme,

Konzentrieren gelegentlich sich, wo erhöhter Informations- und Reaktionsbedarf;

Über Synapsen[32] sind sie unter sich und mit einzelnen Zellen verbunden;

Nicht selten liegen zwei oder mehr dieser Nervennetze vor.

.

Eines besteht gewöhnlich aus multipolaren Neuronen[33] mit kurzen Fortsätzen, langsamer Erregung und

Rasch fortschreitendem Abbau, geeignet für Informationen im Nahbereich;

Andere bestehen aus bipolaren Neuronen[34] mit längeren Ausläufern,

Bei deren Erregung rasch der Polyp zusammen sich zieht.

Auch Nervennetze kommunizieren miteinander,

Deren Neuronen sind bipolar.

.

Viele Polypen vermehren sich asexuell[35] durch Abschnüren von Schirmquallen, Medusen;

Werden schnell sie nacheinander, hintereinander gebildet, schnürt der Polyp seriell sich ein.

Was als Mundfeld mit Tentakel am Polyp nach oben gerichtet, dreht sich,

Zeigt nach unten, was nach unten gerichtet war, wird der gelatinöse Schirm[36].

.

Fußnoten

[1] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[2] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[3] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[4] Animaler Pol (Embryonalentwicklung): Scheitelpol, gegenüber dem Urmund; Pol der stärksten Zellteilungsaktivität; bei Bewegungen der hintere Bereich

[5] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[7] Mundfeld (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakel

[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[9] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[10] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[11] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[12] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[13] Glucosaminglucane: Bestehen aus Estern einer Uronsäure. Meist handelt es sich um Glucoronsäure. Die Disaccharid-Einheiten sind 1-3-glycosidisch mit N-Acetylglucosamin verbunden. Die Kettenbildung der Disaccharid-Einheiten erfolgt durch 1-4-glycosidische Bindungen

[14] Fußscheibe, Fußplatte: Der Anheftungsbereich des Polypenfußes ist flächig verbreitert

[15] Epidermis: Außenschicht eines Tieres

[16] Monociliat: Mit nur einer Geißel versehen

[17] Geißel, Flagellum: Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[18] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm

[19] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes

[20] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[21] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[22] Epithelmuskelzellen (Nesseltiere): Epithelzellen mit basalen Ausläufern, in den Actinomyosinkomplexe für Bewegungsvorgänge liegen

[23] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[24] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[25] Fettes Öl, Lipid: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[26] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[27] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[28] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[29] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten, aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[30] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[31] Actinomyosin-Komplexe: Actin bildet mit Myosin für Bewegungen in Zellen Komplexe mit mehreren Fibrillen; Myosin als Motorprotein, kann Verknüpfungen zu verschiedenen Actin-Fibrillen herstellen und dadurch die Fibrillen aneinander vorbeiziehen, was in Zellbewegungen münden kann.

[32] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird

[33] Multipolare Neuronen: Häufig vorkommende Form einer Nervenzelle, die viele Dendriten, aber nur ein Axon besitzt

[34] Bipolare Neuronen: Nervenzellen mit zwei getrennt voneinander abgehenden Fortsätzen. Sie haben somit nur einen Dendriten und ein Axon.

[35] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[36] Umbrella: Schirm der Quallen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere

4 Medusenbildung auf die Spitze getrieben (gezeigt an Scyphozoa: Kronen- und Scheibenquallen)

.

Der ganze Polyp[1] wächst in die Höhe,

Lässt Tentakel[2] hinter sich;

Die Mundscheibe[3] nur, die dazwischen geborgen,

Beschreitet nun einen entscheidenden Weg:

.

Einschnürung auf Einschnürung entstehen am Zuwachs,

Der den Polypen nach oben erhöht,

Von denen, eine der anderen, folgend vom Stapel geht.

.

Die erste übernimmt des Polypen etwas vorgezogenen Mundkegel[6],

Formt ihn, leicht ihn verlängernd, zum künftigen Mundrohr[7],

Trennt sich von der nächsten, jüngeren, noch weniger eingeschnürten Scheibe

Dreht sich nach Ablösen um, wird zum Schirm[15],

Das Mundrohr hängt nun nach unten:

Eine junge Qualle, die erste Ephyra, flottiert im Wasser dahin!

.

Die nächste Scheibe, sie ist an der Reihe nun, sich zur Ephyra

zu bilden,

Hat jedoch das Nachsehen, denn des Polypen Mundkegel verschwand

Mit der älteren Schwester; so nimmt sie, wie auch die folgenden, ein

Rohr, das im Innern des Scheibenstapels bereits liegt,

Gebildet aus längsmuskeldurchzogenen, vereinten Mesenterien[16] des Polypen;

Nimmt nun das nötige Stück,

Trennt sich in gleicher Weise von der darunter schon wartenden jüngeren Schwester,

Macht sich, wie die ältere Schwester auf den von Abenteuern gesäumten Weg.

.

Ein Dutzend und mehr der Ephyren kann so entstehen,

Bis der Polyp darunter, seine Tentakel sind noch vorhanden, nicht aber intakt,

Meint, mit regenerierten Tentakeln will als Polyp er jetzt wieder leben,

Sein Mundfeld mit Mund wieder versieht und wie früher, mit neuen Tentakeln fischt.

.

Doch jung ist sie noch, die Epyhra,

Eine erwachsene Qualle aber möchte in Zukunft sie sein:

So bildet sich aus ihren acht zweilappigen Anhängen

Nach und nach ein vergrößerter, harmonisch gebogener, ganzrandiger Schirm;

Meist bleiben die Läppchen als kleine Rhopalarlappen[17] erhalten,

Neue Tentakel entstehen am Rand des Schirms;

Doch zu unbedeutend mitunter sind dem Mund die mitunter recht kurzen Tentakel,

So bilden sich rundherum eigene Mundarme[18] aus.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Mundfeld, Mundscheibe (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[4] Ephyra: Larvenform bei Scyphozoa (Schirmquallen) und Hydrozoa (Hydrozoen); Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen

[5] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[6] Mundkegel: Wenn die Mundöffnung nicht in der Ebene liegt, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung

[7] Mundrohr: Die Mundöffnung wird auf das Ende einer langen Röhre verlegt

[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[9] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen bebrachte Zellschicht der Blastula

[10] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm

[11] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[12] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[13] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[14] Glucosaminglucane: Besehen aus Estern einer Uronsäure. Meist handelt es sich um Glucoronsäure. Die Disaccharid-Einheiten sind 1-3-glycosidisch mit N-Acetylglucosamin verbunden. Die Kettenbildung der Disaccharid-Einheiten erfolgt durch 1-4-glycosidische Bindungen

[15] Umbrella (Nesseltiere): Schirm der Quallen

[16] Mesenterien (Polypen): Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[17] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden, gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[18] Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand entspringende Auswüchse

Eingestellt am 23. November 2024

.

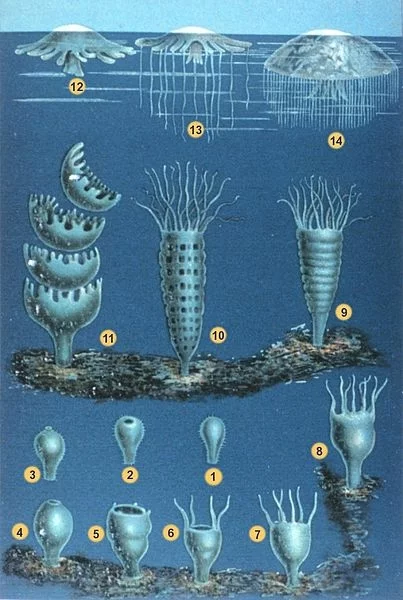

Lebenszyklus einer Schirmqualle

1–8: Festsetzen der Planulalarve und Metamorphose zum Polyp. 9–11: Abschnürung (Strobilation) der Ephyralarven. 12–14: Umwandlung der Ephyren zur ausgewachsenen Qualle

Autor: Matthias Jacob Schleiden

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

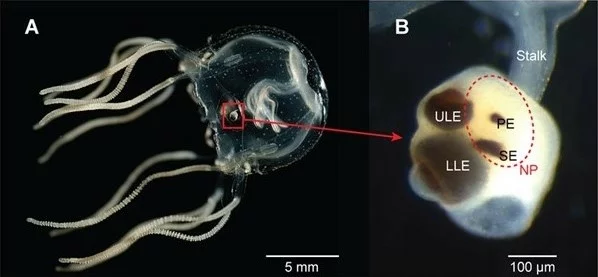

Cubozoa-Sehsystem

Das Sehsystem des Cubozoa Tripedalia cystophora (A) besteht aus vier sensorischen Strukturen, die Rhopalia (B) genannt werden. Jedes Rhopalium trägt sechs Augen von vier morphologischen Typen (unteres Linsenauge LLE, oberes Linsenauge ULE,Grubenauge PE und Schlitzauge SE) und ein lichtempfindliches Neuropil (NP, rote gestrichelte Linie). Die Augen sind für die Bildbildung im Tier verantwortlich und das lichtempfindliche Neuropil ist vermutlich an der täglichen Aktivität beteiligt.

Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

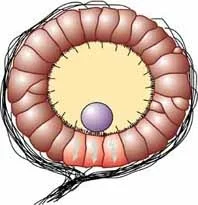

Schema einer Statocyste

Rezeptorzellen (rotbraun), Statolith (violett), Sensible Nervenfasern (schwarz)

Bei Bewegungen und Lageänderungen der Cyste kommt der Statolith an die Sinneshärchen der Hülle und reizt diese. Der Reiz wird an das Nervensystem weitergeleitet und dient der räumlichen Orientierung.

Autor: Davis, W. J.

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere

5 Der Medusen Bau

.

Zwanglos lassen Medusen, wie schon betrachtet, sich als der Polypen[1] Abkömmlinge sehen,

So liegt auch, evolutiv bedacht, sekundäre Entstehung der Quallen[2] wohl auf der Hand.

Aber nicht allen Cnidarien sind Quallen zu eigen, viele vermehren sich nur als Polypen.

Auch Molekularphylogenie[3] bestätigt der Polypen Ursprünglichkeit.

.

Weil von Polypen abgeleitet, ähneln sich auch der Medusen Merkmale.

Werden Medusen nicht wenig verändert, erreichen habituell[6] hohe Vielfalt:

.

Fangtentakeln hängen frei nach unten am Rand der Umbrella[10];

Unterseits hängt das Manubrium mit Mundöffnung im Zentrum und mit Zentralmagenverbindung,

Mundarme schließen in unterschiedlicher Weise gestaltet sich daran.

.

Des Verdauungssystems Oberfläche stark zu vergrößern,

Wobei am Schirmrand ein Ringkanal[17] sie miteinander verbinden kann.

.

Eine Sippe entwickelte gar sich zu obligaten Parasiten[18],

Reduzierten beinahe alles, was für Cnidaria als typisch gilt:

Polypen und Medusen legten sie, weil nicht mehr nötig, beiseite,

Behielten umgewandelte Cnidocyten[19] als Mittel der Penetration und Okkupation.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[3] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

[4] Klasse: Hierarchische Ebene unterhalb Abteilung (Phylum)

[5] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[6] Habitus: Äußere Gestalt

[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[8] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds

[9] Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse

[10] Umbrella: Schirm der Quallen

[11] Statocysten, Gleichgewichtsorgane: in ihnen liegt der Statolith

[12] Augen: Lichtempfindliche Meldeorgane vieler Tiere und weniger Algen

[13 ]Magentaschen: Taschenförmige Abgrenzungen in Polypen und Quallen, von in den Verdauungsraum vorspringenden Mesenterien gebildet

[14] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[15] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[16] Radialkanäle, Radiärkanäle (Cnidaria): Quallen besitzen, vom zentralen Magen ausgehend, radial, nach außen verlaufende, Kanäle, die peripher meist über einen Ringkanal miteinander verbunden sind.

[17] Ringkanal: Quallen besitzen meistens einen peripheren Ringkanal, der vom zentralen Magen ausgehende Kanäle miteinander verbindet

[18] Obligate Parasiten: Parasiten, Organismen, die auf Kosten eines anderen leben und zumindest in einer ihrer Lebensphasen auf lebende Organismen unbedingt angewiesen sind

[19] Cnidocyten, Nesselzellen: Nesselkapseln bildende Zellen

Eingestellt am 23. November 2024

.