Ceramiales

zum Glossar über:

Ceramiales, Ceramiumartige

1 Hervorhebendes

.

Empfindlichsten Teilen des Lebenskreislaufs[1] gewähren Ceramiales bevorzugten Schutz:

Aus einzelnen Fäden zum Krug verklebt

Und die lange Trichogyne[5] nur herausragen lässt.

.

Auch Tetrasporen[6] werden geschützt:

Bilden im Innern von multifädigen Achsen sich,

Verlassen den Schutzraum bei Reife nur,

Wenn mit dem Gametophyt die Art zu verbreiten es gilt.

Perikarpe und Tetrasporen legen die Generation an den Tag.

.

Vielgestaltig sind die Thalli[9], betrachtet über die Arten hinweg:

Geben elegant blättrig verzweigt sich oft,

Einfädig, auch multiseriat[10] gebündelt treten sie auf,

Dann aber sind meist sie dichtbüschlig geformt.

.

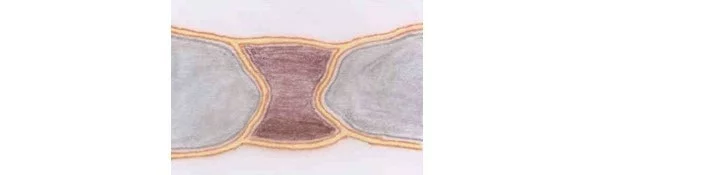

Beidseits der Pfropfenmembran[11]

Liegt je eine flache, abweichend strukturierte Schicht.

.

Fußnoten

[1] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[2] Karpogon: Bei Rhodophyta; das weibliche, einzellige Geschlechtsorgan mit meist dünnem, fädigem Fortsatz (Trichogyne) als Kontaktmöglichkeit für das Spermatium, um damit die Chance eines Hängenbleibens zu erhöhen.

[3] Karposporen: Bei Rhodophyta; diploide Sporen, vom diploiden Karposporophyten (der Zygote entwachsen) gebildet

[4] Perikarp: Bei Rhodophyta; ein plectenchymatischer, aus Fäden verklebter, krugartiger, bauchiger Behälter, der Karpogon, Karposporophyt und Karposporen schützt

[5] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[6] Tetrasporen: bei Rhodophyta; haploide Sporen, die von der zweiten Sporophytengeneration (die erste war der Karposporophyt) gebildet werden (Tetra-, weil nach Meiose immer vier Sporen zusammen entstehen)

[7] Diplo-haplontischer Enwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Hier wechseln sich diploide, auf Grund einer Befruchtung (B! oder getrennt ausgedrückt: P! + K!) entstandene und haploide, auf Grund von Meiose (R!) gebildete Generationen regelmäßig ab

[8] Isomorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind gleich gestaltet

[9] Thallus: Pflanzenköper, der nicht in Spross, Blatt und Wurzel gegliedert ist

[10] Multiseriat: Viele Fäden, Trichome, sind „in Serie“ miteinander zum dickeren, multiseriaten Faden verklebt

[11] Pfropfenmembran: Bei Rhodophyta; Lipiddoppelmembran, die den Zentralen Pfropfen durchquert, seltener überwölbt

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Typ 6 Pfropfenverschluss: Der Verschlussteil ist nicht an beiden Seiten von einer dunkel färbenden Linie begrenzt; er ist selbst einheitlich strukturiert; eine Plasmamembran überbrückt den gesamten Verschlussteil, die sowohl an die Plasmamembran des Porus, als auch an das Plasmalemma der Zelle anschließt. (Verschlussteil als Pfropf).

Nach van den Hoek et al. (1995)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Ceramiales, Ceramiumartige

2 Polysiphonia

.

Multizellreihig[1] bauen Polysiphonias Achsen sich auf.

Seitenzweige geh’n vom zentralen Faden, schräg-aufwärts ab,

Bleiben unummantelt von anderen Zellen,

Frei von Fadenbewuchs[2].

.

Ihnen kommen, falls der Thallus ein Gametophyt[3], andere Aufgaben zu:

Nahe der Achse, zu ihr hinorientiert,

Entsteht ein dichter Spermatangienstand[4].

Eine hohe Zahl daran, wer denkt dies nicht,

Ist Polysiphonia ausnehmend wichtig, denn

So sann sie nach einer Art, auf begrenztem Raum ihre Potenz zu erhöh’n:

.

Quer dazu, antiklin[9],

zwei bis dreimal noch,

Brachte jeder zwei kleine Spermatangien[10] oben noch an:

So ließ ein zugspitzer Zapfen, dicht

Spermatangien bedeckt, sich bilden, setzt so ungezählte Spermatien frei.

.

An anderen Ästen, daran genauso basal,

Fängt ein weiblicher Part zu bilden sich an:

Ein kurzer Seitenzweig, gleichfalls zur Achse hinorientiert

– Bereits von Fadeniniatialen umgeben fürs spätere Perikarp[11] –

Teilt sich in bestimmter Folge in drei:

Eine Stielzelle unten, eine Hilfszelle darüber, die Karpogonzelle[12] bildet den Schluss:

Sie trägt die Trichogyne, die weit heraus in die Umgebung ragt,

Die Strecke stark zu erhöhen, damit ein Spermatium höherwahrscheinlich sie trifft.

.

Sie hatte Glück! Eine männliche Zelle[13] kam an,

Brachte den Kern mit Erfolg durch die Wand;

Er verschmolz mit dem, der schon hoffte darauf, zum diploiden[14] dann,

Worauf Unglaubliches begann:

.

Das Karpogon verschmolz mit Hilfs- und Stielzelle, dazu

Noch mit weiteren Zellen in ihrer Näh‘,

Teilte mitotisch[15] mehrfach den diploiden Kern,

Woraus vielleicht ein halbes Dutzend diploider Fäden, der Karposporophyt[16], entstand;

Am Ende – kein Leser, der sich irrt –

Schutz, fast von Beginn an, gewährte der Krug, das Perikarp.

Eine potenzielle Öffnung blieb, wodurch jede Karpospore aus dem Cystokarp[19] sich trieb

Frei geworden – wer errät es nicht? –

Wachsen sie, haften sie irgendwo an, endlich zum Sporophyt[20],

Tetrasporophyt genannt, entsteh’n die Sporen[21] doch immer zu viert!

Eine periphere Zelle teilte sich periklin, diese noch antiklin,

Zum Tetrasporangium[22] wird die größere, eine der innern, davon.

Klar ist, was im Sporangium zuvor noch geschieht:

.

Zwei Dinge fallen ins Auge sogleich,

Ceramiales brachten großen Erfolg:

Ihr Perikarp, empfindlichen Stadien der Karposporogenese zum Schutz

Und der Spermatien hundertfach erhöhte Produktion.

.

Fußnoten

[1 ]Multiseriat: Viele Fäden, Trichome, sind „in Serie“ miteinander zum dickeren, multiseriaten Faden verklebt

[2] Uniseriat: nur ein Faden (nur ein Trichom)

[3] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[4] Spermatangienstand: bei Rhodophyta; viele Spermatangien sind in dichter Versammlung zu einem großen Stand (Komplex) zusammengefasst

[5] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[6] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[7] Axiale Zelle: eine Zelle des zentralen Fadens

[8] Periklin: parallel zur Oberfläche

[9] Antiklin: senkrecht zur Oberfläche

[10] Spermatangien: bei Rhodophyta; Behälter mit einzigem Spermatium

[11] Perikarp: bei Rhodophyta; ein plectenchymatischer, aus Fäden verklebter, krugartiger, bauchiger Behälter, der Karpogon, Karposporophyt und Karposporen schützt

[12] Karpogon: bei Rhodophyta das weibliche, einzellige Geschlechtsorgan mit meist dünnem, fädigem Fortsatz (Trichogyne) als Kontaktmöglichkeit für das Spermatium, um damit die Chance eines Hängenbleibens zu erhöhen.

[13] Spermatium

[14] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[15] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (Chromatiden), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[16] Karposporophyt: bei Rhodophyta; aus der diploiden Zygote (im Karpogon entstanden) wachsen diploide Trichome (auf dem haploiden Gametophyten sitzen bleibend); er setzt schließlich diploide Karposporen frei, die zu meist gametophytenähnlichen Formen, zu den diploiden Tetrasporophyten auswachsen, deren Aufgabe es ist, haploide Tetrasporen zu bilden (je vier Sporen nach Meiose, deshalb Tetra-), damit wieder ein haploider Gametophyt entstehen kann.

[17] Karposporangium: bei Rhodophyta; einzelliger Behälter, in dem sich eine einzelne Karpsopore entwickelt

[18] Karposporen: bei Rhodophyta; diploide Sporen, vom diploiden Karposporophyten (der Zygote entwachsen) gebildet

[19] Cystokarp: Ein oft dickbauchiger, krugförmiger Fruchtkörper hochentwickelter Rotalgen, der den Karposporophyt einschließt, dicht mit einer Wand des Gametophyten umgeben; durch eine vorgebildete Öffnung werden die Karposporen bei Reife hinausgedrückt.

[20] Tetrasporophyt: bei Rhodophyta; ein zweiter diploider Sporophyt (der erste war der Karposporophyt, aus dessen diploiden Karposporen er hervorgegangen ist), der meiotisch haploide Tetrasporen (vier Sporen nach der Meiose, deshalb Tetra-) bildet, aus denen der haploide Gametophyt entsteht

[21] Tetrasporen: bei Rhodophyta; haploide Sporen, die von der zweiten Sporophytengeneration (die erste war der Karposporophyt) gebildet werden (Tetra-, weil nach Meiose immer vier Sporen zusammen entstehen)

[22] Tetrasporangium: bei Rhodophyta; Ein Behälter, in dem sich nach Meiose (Meiosporangium) vier Tetrasporen bilden

[23] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[24] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Ceramium sp.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceramium,_red_algae_(Rhodophyta).jpg

Author: Ivan Bachev

Lizensiert unter: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Neosiphonia tongatensis, Tetrasporangium

Owner & Cogyright: D.S. Littler, Smithsonian Tropical Research Institute, File Reference No.28875

Fair use is permitted: non-commercial, educational purposes, teaching

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Neosiphonia tongatensis

https://biogeodb.stri.si.edu/pacificalgae/specie/100, unverändert

Owner & Copyright: DS Littler & MM Litter; Smithsonian Tropical Research

Fair use is permitted: non-commercial, educational purposes, teaching

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Endpunkt erreicht