Phaeophyceae

Zum Glossar über:

Phaeophyceae, Braunalgen

1 Seitlich (HP)

.

Flexibilität gab Chrysóphora[1] Nachkommen mit auf den Weg,

Herausforderungen kommender Zeiten

Zukunftsfähige, dauerhafte Antworten,

Intelligente Ideen entgegensetzen.

.

Das Gute, Bewährte, konservativ zu bewahren,

Hilft, Wiederholen von Fehlern zu meiden,

Freiheit für Neuerdachtes zu finden,

Der Zukunft mit Selbstvertrauen entgegen zu geh‘n. –

.

Rückte die Geißeln[4] weg von der Spitze,

Hin Richtung Mitte, ventral,

Krümmte den Rücken zur Bohnengestalt.

.

Schwimmt kraftvoller so gegen die Strömung,

Hält sich länger nahe der steinzerklüfteten Küste,

Heftet sich, mucoblastenbewehrt[5],

Dem felsigen Untergrund an.

.

Dank des Augenfleck-Geißel-Beschattungssystems[6],

Wählt Phaea den günstigsten Ort

Mit ausreichend Licht,

Und genügend glucanhaltigem[9] Klebmaterial

Im heftig bewegten Wasser zu leben.

.

Seitlich am Felsen fixiert,

Teilt sie, Flagellen verlierend,

Sich parallel immer wieder zur Anheftungsstelle

Und formt,

Mit jeder Wiederholung verlängernd,

.

Anders als Chrysóphora noch, verzichtet Phaea,

Mit Silikatschuppen[12] sich zu schützen.

Schafft damit Platz

Für Cellulosesynthesekomplexe[13] an seinem Rand.

.

Zu Bündeln vereint, lagert Phaea

Cellulose in die schleimige Matrix;

Verfestigt so die Grenze nach außen zur

Widerstandsfähigen, Wellen trotzenden Wand.

.

Fußnoten

[1] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[2] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[3] Zoide, Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Mucoblast: Schleimvesikel

[6] Augenfleck-Geißel-Beschattungssystem (Chromophyta): Dafür existiert an der nach hinten gerichteten Peitschengeißel basal eine Anschwellung, die beim Schwimmen hin zum Licht ihren Schatten auf den im Chloroplasten liegenden Augenfleck wirft; der Flagellat kann damit seine Orientierung zum Licht erkennen und seine Schwimmrichtung danach wählen.

[7] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[8] Lichtsammelkomplex, Antennenkomplex: Ansammlung von Membranproteinen in den fotosynthetischen Membranen von fotosynthetisch aktiven Organismen; ihre Aufgabe besteht darin, Licht zu absorbieren und die Energie zum Reaktionszentrum zu leiten, wo die Lichtreaktion der Fotosynthese stattfindet; durch die Lichtabsorption werden Elektronen in den Pigmenten in einen angeregten Zustand versetzt.

[9] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[10] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[11] Trichom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[12] Silikat: Mineral aus SiO2bestehend

[13] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Phaeophyceae, Braunalgen

2 Schwimmzygote (HP)

.

Stabilisiert nun, stemmt Phaea[1] sich

Auch mit größerer Angriffsfläche jetzt der Strömung entgegen,

Sich verzweigend, erhöht sie die Fotosynthesekapazität,

Sammelt Chrysolaminarin[2] als Dauerreserven.

.

Sesshaft und bruchfest,

Bestimmt sie kürzere Äste für sexuelle Reproduktion[3],

Teilt den Inhalt meiotisch[4],

Vielleicht noch ein paar Mal mitotisch[5],

Zergliedert das Plasma[6] gerecht,

.

Dicht stehende Rasen am Hang

Erleichtern das Randevaux der Gameten.

Mit kräftigen Schrauben vorwärtsstrebend,

Finden sie häufig und schnell den richtigen Partner.

.

Zur doppelten Größe vereint[9],

Ziehen zwei Wimpernflagellen[10]

Mit schwer zu koordinierender Kraft.

Kommen nicht weit,

Begnügen mit kürzerer Fahrt sich

Und setzten sich zügig zur Ruh.

.

Sind binnen kurzem gescheh‘n.

Meiose vollzogen, vier Sporen Flagellen gegeben[14],

Schon ist Zygotens Leben dahin.

.

Was die Sporen wohl tun?

Ist dies schwer zu erraten?

Zum Trichom[15] werden sie wachsen,

Gametangien[16] ins Leben rufen – für die nächste Generation.

.

Fußnoten

[1] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[2] Chrysolaminarin, Chrysolaminaran: Speicherglucan von Chromophyta, bestehend aus β 1-3- und β 1-6 verknüpfter Glucose

[3] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[4] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen

[5] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[6] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[8] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[9] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[10] Wimpergeißel: Geißel mit Mastigonemen

[11] Mastigonemen (Chromalveolata): Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis (1), einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht (2), die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen (3).

[12] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[13] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[14] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[15] Trichom (Anatomie): Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[16] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Phaeophyceae, Braunalgen

3 Auf den Halt kommt es an (HP)

.

Wie viele Phaeas[1] rissen Stürme und Wellen wohl los

Und wirbelten verloren sie hilflos im Meer,

Bis eine Handvoll die

Alles Aufragende dauerhaft stabilisierend,

So ein Losreißen unterband?

.

Trichome, dem Felsen verhaftet, unverrückbar verklebt,

Können sich nur durch der führenden Zelle Teilung verlängern.

Noch kaum mit dem Kliffstein verbunden,

Strecken sie wachsende Scheitel Teilung um Teilung der Unterlage entlang.

.

Der aufrechten Fäden vorwitzige Spitze,

Dem Willen des Wassers fortwährend folgend,

Widersteht nur wandverstärkt den Wogen und

Weist jede Vermehrungsverantwortung weit von sich.

.

Interkalar[4], knapp unter der Mitte des Fadens,

Bleiben die Zellen mitotisch[5] aktiv,

Sorgen wiederholt für Verzweigung,

Für fotosynthetisch[6] wertvolle Fäden,

Werden, wenig wellenbelästigt,

Der Verwandtschaft künftiges Glück.

.

Über Äonen[7] hinweg,

Vielleicht bis dreihundert Millionen Jahre vor jetzt,

Verblieben sie so, wie sie wohlverzweigt waren

Und warten, wie bald schon zu sehen,

Nicht vergeblich auf Weiterentwicklung,

Im Laufe der Evolution[8].

.

Fußnoten

[1] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[2] Trichom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[3] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[4] Interkalar: Dazwischen, zwischen Enden

[5] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[6] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[7] Äonen: Umfassen immer mehrere hundert Millionen bis weit über eine Milliarde Jahre

[8] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Phaeophyceae, Braunalgen

4 Was sie heute auszeichnet

.

Einige nehmen weniger häufige Xanthophylle[10],

Zu unterstützen im Lichtsammelkomplex[15].

.

Chloroplasten zeigen den typischen Bau mit Gürtellamelle[16] und

Tylakoiden[17], im Innern jeweils zu Dreierstapenl zusammengesetzt,

Auch dies kennzeichnet bereits die ganze Chromophyta-Sippschaft,

Wie auch die kontinuierlich sie umgebende ER-Cisterne[18];

Einen Augenfleck[19] im Chloroplasten besitzen die meisten,

Der auf Beschattung durch die basale Verdickung der Peitschengeißel[20],[21] reagiert.

In unterschiedlicher Anzahl können Chloroplasten die Zellen besiedeln,

Die meist von linsen-, selten von bandartiger Form.

.

Neu sind ausgeprägte Zellwände mit

Siliciumdioxid[28] wird nicht als Schutzmineral verwendet,

Warum sie große Mengen bromierten Methans[31 ]in die

Umwelt entlassen, bleibt sicherlich lang ein Rätsel noch.

.

Drei ultrastrukturelle[32] Merkmale lassen sich außerdem noch erwähnen:

Recht außergewöhnlich beteiligen je zwei Centriolen[35]

Sich am Spindelpolorganisationszentrum, als MTOC[36];

Siebplattenartig angeordnete Plasmodesmen[37],

Stellen Verbindungen zwischen benachbarten Zellen her.

.

Lebenszyklen erweisen sich als haplo-diplontische Generationswechsel[38] mit

Einheitlich meist gestalten Braunalgen Gametophyten[47],

Mitunter leben die beiden Geschlechter separat[48]. –

.

So um eintausendachthundertundfünfzig Arten umfasst diese Klasse,

Wovon die meisten leben marin und felsigen Küsten entlang;

Besiedeln annähernd gleiche Habitate wie Rotalgen,

Doch steigen diese tiefer hinab in das Meer;

Wissenschaftler verteilen Braunalgen auf etwa zweihundertundfünfundsechzig Genera und

Achtzehn Ordnungen, wovon wir behandeln lediglich vier.

.

Fußnoten

[1] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[2] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Chrysolaminarin, Chrysolaminaran: Speicherglucan von Chromophyta, bestehend aus β 1-3- und β 1-6 verknüpfter Glucose

[4] Glucoronsäure: Säure der Glucose, wobei statt der freistehenden [–CH2OH]-Gruppe eine Säurefunktion [–COOH] steht.

[5] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[6] Akzessorische Pigmente: Zusätzliche Pigmente, die einen Chlorophyllkomplex umgeben. Sie können Licht anderer Wellenlängen aufnehmen und diese Energie dem Chlorophyllkomplex zuleiten, sind aber auch in der Lage, den schädigenden Einfluss hochenergetischer Strahlung (UV-Licht) auf das Chlorophyll abzufangen. Als akzessorische Pigmente kommt eine größere Anzahl von Farbstoffen in Frage. Oft sind es Carotinoide unterschiedlicher Ausprägung. Blaualgen und Rotalgen nehmen noch das rote Phycoerythrin und das blaue Phycocyanin hinzu

[7] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[8] Diatoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Diatoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[9] Violaxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen, allerdings nur bei Eustigmatophyceae, erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Violaxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet..

[10] Xanthophylle: Im Gegensatz zu Carotinoiden tragen Xanthophylle sauerstoffhaltige Gruppen in Form von Hydroxyl- [–OH], Carbonyl- [–CO] und Carboxyl-[–COOH]

[11] Chlorophyll a: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3]. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem.

[12] Chromophyta: Farbalgen (Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[13] Chlorophyll c1: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[14] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; Besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[15] Lichtsammelkomplex, Antennenkomplex: Ansammlung von Membranproteinen in den fotosynthetischen Membranen von fotosynthetisch aktiven Organismen; ihre Aufgabe besteht darin, Licht zu absorbieren und die Energie zum Reaktionszentrum zu leiten, wo die Lichtreaktion der Fotosynthese stattfindet; durch die Lichtabsorption werden Elektronen in den Pigmenten in einen angeregten Zustand versetzt.

[16] Gürtellamelle: Als Gürtellamelle werden in Dreierstapel angeordnete Thylakoide bezeichnet, die unmittelbar unterhalb der Chloroplastenmembran rundum verlaufen

[17] Thylakoide: Membraneinstülpungen der Cyanobakterien, die damit ihre innere Oberfläche vergrößern; solche Einstülpungen der Cyanobakterienmembran finden sich in unterschiedlicher Anordnung auch an der inneren Membran der Chloroplasten. Hier findet die Lichtreaktion der Fotosynthese statt und die Produktion von ATP.

[18] Chloroplasten-ER: Das sekundäre Chloroplasten umgebende, durchgehende ER, das sich den Experten nach aus dem Plasmalemma des aufgenommenen Eukaryoten (innere Doppelmembran der Cisterne) und der Membran der Endocytose-Vakuole (äußere Doppelmembran der Cisterne) gebildet hat.

[19] Augenfleck: Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten einiger Einzeller. Neben dem Augenfleck befindet sich eine charakteristische Protoplasmaschwellung, die einen Fotorezeptor enthält.

[20] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die oft nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[21] Augenfleck-Geißel-Beschattungssystem (Chromophyta): Dafür existiert an der nach hinten gerichteten Peitschengeißel basal eine Anschwellung, die beim Schwimmen hin zum Licht ihren Schatten auf den im Chloroplasten liegenden Augenfleck wirft; der Flagellat kann damit seine Orientierung zum Licht erkennen und seine Schwimmrichtung danach wählen.

[22] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe

[23] Ca-Alginat: Alginsäure, die mit Calcium-Ionen versteift wurden

[24] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[25] Alginate: Ca-, Mg-, Na-, etc. Salze polymerisierter Alginsäure

[26] Polysaccharide: Vielfachzucker aus einer großen, unbestimmbaren Zahl von Einfachzuckern (Monosacchariden)

[27] Fucoidan: Komplex von sulphatierten Polysacchariden, die zusätzlich zum Monosaccharid Fucose verschiedene Anteile an Galactose, Mannose, Glucose und Glucoronsäure enthalten.

[28] Siliciumdioxid: [SiO2]

[29] Phloroglucin(ol), Trihydroxybenzol: Phenolring (C6-Ring mit drei alternierenden Doppelbindungen) mit drei [–OH]-Gruppen in gleichem Abstand

[30] Tannine: Pflanzliche, in einigen Stauden, Sträuchern und Blättern und anderen Teilen, auch in Braunalgen auftretende ökologisch bedeutsame („sekundäre“) Inhaltsstoffe; als Monomer tritt häufig Gallussäure auf. Sie haben im Gegensatz zu Alkaloiden ein weiteres Abwehrspektrum gegen Pflanzenfresser, da sie wahrscheinlich hauptsächlich die Verdauung beeinflussen, indem sie Proteine (Enzyme) deaktivieren.

[31] Bromiertes Methan: Bromoform, Dibromochloromethan, Dibromomethan; die geschätzte jährliche Menge davon, die von Algen (hauptsächlich von Braunalgen) in die Atmosphäre entlassen wird, legt bei 104Tonnen.

[32] Ultrastruktur: Merkmale, die nur mit Elektronenmikroskopen [Durchlicht- oder Auflichtelektronenmikroskop (Transmissionselektronenmikroskop oder Rasterelektronenmikroskop, TEM oder REM)] erkannt werden können

[33] Metaphase (Kernteilung, Mitose): In der Metaphase werden die stark kondensierten Metaphase-Chromosomen durch die Mikrotubuli als Spindelfasern zwischen den Spindelpolen in der Äquatorialebene ausgerichtet. Die Metaphase ist abgeschlossen, wenn alle Chromosomen in dieser Metaphase-Platte angekommen, aufgereiht und ihre Kinetochoren von beiden Polen her mit Mikrotubuli verbunden sind.

[34] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[35] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Bacillariophyceae und Magnoliatae; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[36] MTOC,Mikrotubuliorganisationscentrum: Zellorganell, das die Bildung der Mikrotubuli organisiert

[37] Plasmodesmen: Zell-zu-Zell-Verbindungen der Pflanzen. Dese cytoplasmatischen Kanäle (von 30 – 40 nm Durchmesser) dienen dem Stoff- und Informationsaustausch zwischen Zellen.

[38] Haplo-Diplontischer Generationswechsel: Wechsel zwischen haploidem Gametophyten und diploidem Sporophyten

[39] Isomorpher Generationswechsel: Die haploide Generation (Gametophyt) und die diploide Generation (Sporophyt) sehen sich gleic

[40] Heteromorpher Generationswechsel: Die haploide Generation (Gametophyt) und die diploide Generation (Sporophyt) sind ungleich gestaltet

[41] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[42] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[43] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[44] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[45] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[46] Unilokulär: Behälter (Locus) in dem viele Zoide enthalten sind; ein großer Behälter für alle; im Gegensatz zu plurilokulär, bei dem der Behälter in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht.

[47] Homothallisch, monözisch: Weibliche und männliche Gameten werden auf dem gleichen Gametophyten gebildet

[48] Heterothallisch, diözisch: Weibliche und männliche Gameten werden auf unterschiedlichen Gametophyten gebildet

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

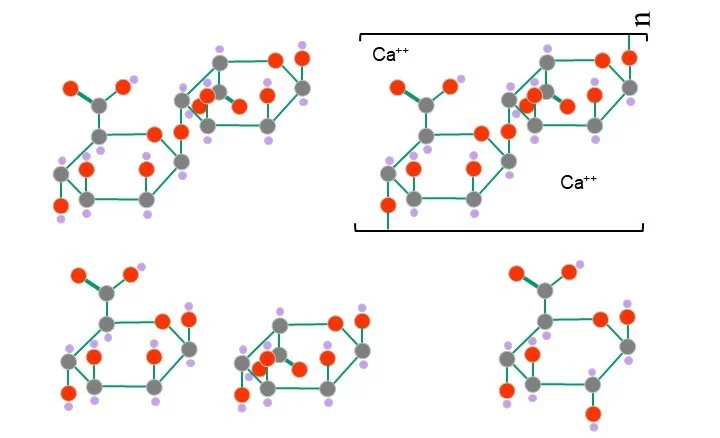

Alginsäure und beteiligte Moleküle (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Alginsäure

Rechts oben: Alginat (mehrfach aneinandergehängte Alginsäuren); mit Ca++als Ca-Alginat

Beteiligte Zuckersäuren

Links unten: β-D-Mannuronsäure; Mitte unten: α-L-Guloronsäure

Rechts unten: zum Vergleich β-D-Glucoronsäure

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

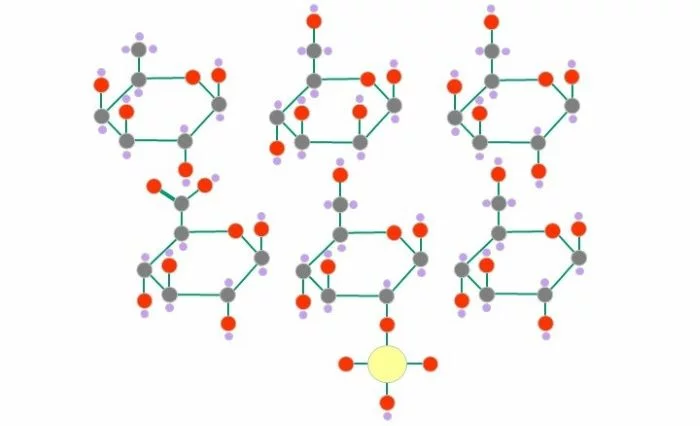

Zucker von Fucoidan (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Von links oben nach rechts unten

Fucose – Mannose – Galactose – Glucoronsäure – sulphatierte Glucose (als Beispiel für Sulfatierung) – Glucose

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; gelb: Schwefel; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Bromiertes Methan

Links: Bromoform. – Mitte: Dibromochloromethan. – Rechts: Dibrommethan

Grau: Kohlenstoff; pink: Brom; grün: Chlor; violett: Wasserstoff; grüne Linie: Einfachbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.