Eukarya Texte

zum Glossar über:

Eukarya, Echtzellkerner

1 Innovativ (HP,SP)

.

Sitzen auch fest an diversen Substraten.

Widerstandsfähig mit Wand umhüllt,

Bleibt ihre Form wie anfangs sie war.

.

Bleibt flexibel, passt dem porigen Felsen an.

Nahrhaften Inhalt von Spalten und Rissen begehrt sie, zwängt sich gewaltsam,

Sich ständig verformend, in tiefergründige Engen hinein.

.

Optimiert zukunftsstrategisch innovativ Syntheseaktionen.

Nutzt es besser zu schnellem Transport

Zu ihrer Substanzen Verarbeitungsort.

.

Nicht Flagellin[7] liegt am Ende des chemischen Weges. Actin ist die Zukunft!

Solide und zugfest, am Rande der Zelle vernetzt,

Stabilisiert es als feine Fibrillen des Bionten[8] Gestalt,

Erlaubt zudem Verjüngen in klammenge Ritzen hinein.

.

Verknüpfen und Lösen aktiver Fibrillen, myosinvermittelt[9]

Unter Hilfe von Adenosintriphosphat[10],

Hält Zellen beweglich, ermöglicht Wandern

Zu organischer Quellen nahrhaftem Grund.

.

Beulen Membranen nach außen,

Andere dellen sie einwärts, stülpen nach innen kleinere Höhlungen:

Schon umgeben, gefängnisgleich drohend, Lipide den nahrhaften Fang.

.

Membranen, eng in Kontakt, geh‘n neue Verbindungen ein:

Knospen nach innen als runde Vesikel[13],

Umschließen Nahrung, sie zu zerlegen in nutzbare Happen.

Verdauungsenzyme liegen am arbeitsbezogenen Ort.

.

Gezieltes Verdauen organischer Masse

Enthebt Bionten ständiger Suche nach löslichem Gut.

Amöbengleich[14] wandernd, erbeuten sie höhere Mengen energiereicher Nahrung.

Nehmen erheblich an Größe und Reichweite zu, noch erbärmlich aber bleibt die Infrastruktur.

.

Fußnoten

[1] Archäen, Archaea: Bilden zusammen mit Bakterien die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[2] Bakterien, Bacteria: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[3] Echtzellkerner, Eukarya: Die evolutiv jüngste, fortgeschrittenste der drei bekannten Domänen sind die Eukarya mit echten Zellkernen, mit interner Kompartimentierung aus unterschiedlich gestalteten Zisternen und Vesikeln, sowie hochkomplexen Chromosomen

[4] Zellwand: Eine aus Polymeren aufgebaute Hülle, die die Zellen von Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und Archäen umgibt

[5] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[6] Flagellum, Archäengeißel: Aus vielen globulären Proteinen zusammengesetzte nichthohle Peitsche;

Bakteriengeißel: Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre. Geißeln der Eukarya sind vollkommen anders gebaut.

[7] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet

[8] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[9] Myosin: Eine Familie von Motorproteinen eukaryotischer Zellen. Kooperiert mit anderen Motorproteinen wie Kinesin und Dynein wesentlich am intrazellulären Transport von Biomakromolekülen, Vesikeln und Zellorganellen längs des Cytoskeletts; ist aber allein an Actinfilamenten tätig.

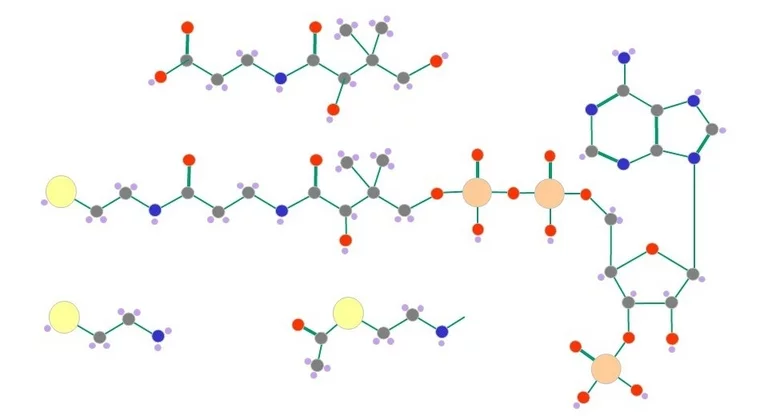

[10] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[11] Cholin [(CH3)3N+CH2CH2OH]: ist ein Amin und bildet zusammen mit dem daran gebundenen Phosphat die hydrophile Gruppe des Phospholipids, der Hauptkomponente der Lipidmembranen

[12] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[13] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[14] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

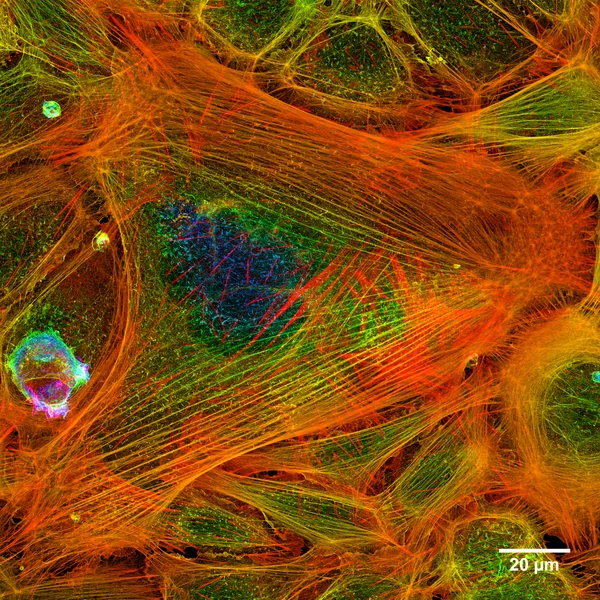

Actinfilamente einer eukaryotischen Zelle

Ein zusammengefügter Stapel Konfokaler Aufnahmen zeigt Actin-Filamente einer Zelle.

Autor: Howard Vidin

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

2 Transportschienen (SP,pJP)

.

Verdauungsvesikel[1] bereiten benötigte Hauptmoleküle,

Je auf bestimmte Substanzen fixiert,

.

Verdauungsprodukte verbleiben zunächst am Rande der Zelle,

Wären im Innern bedeutsam jedoch für funktionelle Prozesse.

Effektive Transportmechanismen für Vesikel[7] besteh‘n aber noch nicht,

Wären jedoch dringend geboten für des Lebens Funktion.

.

Kaum Engpässe in der Ernährung verspüren die neuen Bionten[8]!

Woraus, zu Dimeren[13] vereint, letztlich Fäden entsteh‘n.

.

Zwölf oder dreizehn, manchmal auch vierzehn und fünfzehn

Verbinden sich Seite an Seite zur englumigen Röhre.

Bauen, wenn nötig, Dimere am Hinterpol ab,

Verlängern damit den andern, so zügig wachsenden Pol. –

.

Die Röhren bewegen sich nicht,

Durch Ab- und Anbau jedoch erreichen sie jeglichen Ort. –

.

Schienen sind sie für den Transport von Vesikeln.

Nur Vehikel fehlen für den Verkehr! Ja nicht verzagt!

Schon konstruieren Enzyme neue Modelle:

.

Huckepack nehmen die beiden je ein Vesikel,

Beschreiten auf doppelten Füßchen die Mikrotubuliröhren[16],

Verwenden Schritt für Schritt als Treibstoff ATP[17].

Kinesin liefert nach vorne, Dynein wandert zum hinteren Ende hin.

.

Schienen und Bahnen verlaufen bald kreuz und quer,

Doch Amöbium[18] gibt die Hauptrichtung vor,

Schickt baustoffbeladne Vesikel an seinen unruhigen Rand,

Lappige Füßchen zu bilden, um auf Wanderschaft damit zu geh‘n.

.

Vesikel integrieren sogleich ihre Hülle[19]

Ins Plasmalemma[20] der Zelle:

Stülpen dabei wie von selbst

Frachtgut fürs Gleiten in des Bionten benachbarten Raum.

.

Der Transport in die Außenwelt wird Exocytose[21] genannt,

Steht mit Endocytose[22] im Wechselspiel.

Fürs Gleiten vielfach verknüpftes Glucosegerüst

Lagert von außen dicht der Schicht aus Lipiden schützend[23] sich an.

.

Fußnoten

[1] Verdauungsvesikel, Verdauungsvakuolen: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen

[2] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[3] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[4] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[5] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[6] Nucleotide: Die Nucleotide Desoxyribonucleotid- bzw. Ribonucleotidtriphosphate (ATP, TTP, CTP, GTP, UTP) werden als Einzelbausteine unter Abspaltung von zwei Phosphaten zu DNA bzw. zu RNA

[7] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter

[8] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[9] Peptide: Kurze Ketten aus (verschiedenen) Aminosäuren.

[10] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[11] Katalysator (katalysieren): Substanz, die einer Reaktion Aktivierungsenergie herabsetzt. Enzyme bewirken beispielsweise, dass eine Reaktion schon bei umweltgegebenen oder bei Körpertemperaturen ablaufen

[12] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.

[13] Dimere: Molekül oder ein Molekülverbund, der aus zwei oft identischen Untereinheiten, den Monomeren, besteht

[14] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.

[15] Kinesin: Bezeichnet eine Gruppe von Motorproteinen in eukaryotischen Zellen. In Kooperation mit anderen Motorproteinen, wie Myosin und Dynein ist Kinesin wesentlich am intrazellulären Transport von biologischen Lasten entlang der Mikrotubuli beteiligt. Der Kinesinkomplex besteht aus zwei schweren und zwei leichten Proteinketten. Das Kinesin-Protein selbst besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli binden kann und die katalytische Domäne enthält, einem Hals, einem langen Stiel, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen über eine Vielzahl von Verbindungsproteinen interagieren kann. Durch ATP-Hydrolyse am aktiven Zentrum verändert sich die Konformation des Kopfes und des Halses, ein 8 nm langer Schritt über ein Tubulindimer folgt damit. Kinesinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und 'laufen' dann entlang einem Mikrotubulus vom Minus- zum Plus-Ende.

[16] Mikrotubuli: Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende.

[17] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[18] Amoebium: Hypothetischer Vorfahr der Eukarya; wird hier als ursprünglichster Eukaryot angenommen

[19] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[20] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien und Animalia kein gebräuchlicher Begriff.

[21] Exocytose: Ausscheiden eines Partikels aus der Zelle mit Hilfe eines sich in die Zellmembran integrierenden Vesikels; der Partikel wird damit durch Ausstülpung ausgeschieden

[22] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[23] Lipiddoppelmembran

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

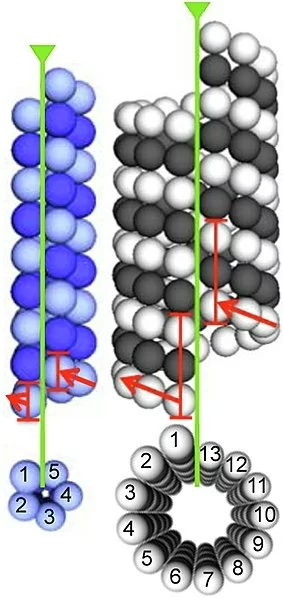

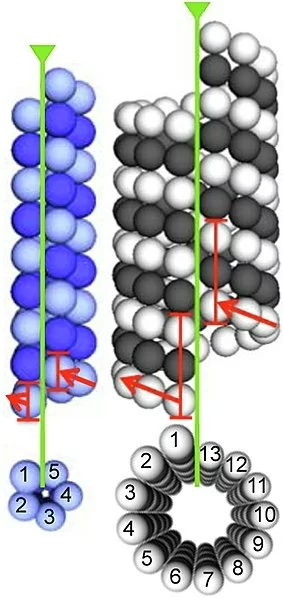

Bakterielle und Eukaryotische Mikrotubuli

Schematische Darstellung der vorgeschlagenen Architekturen von Mikrotubuli aus 5 Protofilamenten von Bakterien (links) und 13 Protofilamenten von Eukaryoten (rechts). BtubA und BtubB (Bakterielle Tubuline A und B) werden in Dunkel- bzw. Hellblau dargestellt. α- und β-Tubulin (eukaryotische Tubuline α und β) sind in Weiß (minus-Ende, unten) bzw. Schwarz (plus-Ende, oben) dargestellt. Nähte sind grün und Starthelices rot dargestellt.

Autoren: Pilhofer, M., Ladinsky, MS, McDowall, AW, Petroni, G., Jensen, GJ

Lizensiert unter Creative Commons Attribution 4.0 International-Lizenz

Eingestellt am 6. Juli 2024

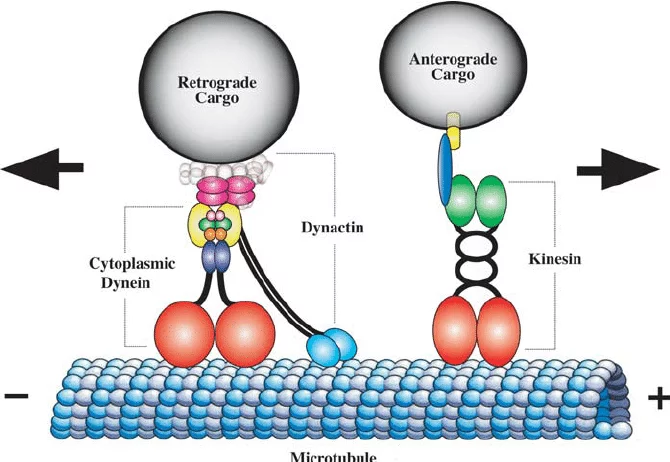

Cytoplasmic Dynein and Kinesin Power Axonal Transport. Schematic diagram of the microtubule motor proteins cytoplasmic dynein and kinesin.

Cytoplasmic dynein transports cargo in the retrograde direction toward the minus ends of microtubules whereas kinesin transports cargo in the anterograde direction toward the plus ends. Cytoplasmic dynein is a large multimeric protein complex comprising two heavy chain subunits (red) that possess microtubule binding and ATPase activity, two intermediate chains (yellow), two light intermediate chains (indigo), and an assortment of light chains (light pink, green, orange) (reviewed in [7]). Dynactin, a large multisubunit protein complex of comparable size to cytoplasmic dynein, is proposed to link the dynein motor to cargo and/or increases its processivity. The largest dynactin subunit, p150 Glued (turquoise), forms an elongated dimer that interacts with the dynein intermediate chain and binds to microtubules via a highly conserved CAP-Gly motif at the tip of globular heads. The dynactin subunit p50 (dark pink) occupies a central position linking p150 Glued to cargo. The conventional kinesin holoenzyme, also known as kinesin-1, is a heterotetramer comprising two Khc subunits (red) with microtubule binding and ATPase domains, a central coiled stalk, and a tail domain that interacts with two Klc subunits (green). Klcs may mediate cargo- binding via an intermediate scaffold protein (blue) that binds a cargo transmembrane protein (yellow).

Autoren: Duncan J, Goldstein LSB

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

3 Nochmal gutgegangen (AP, HP)

.

Auf ihrem Weg durch Gegend und Zeit

Erfolgreich um Nahrung und Lebensraum

Beenden behende leicht gleitend, so machen bakteriellen Lebenstraum.

.

Tote Bakterien, tote Archäen, zersetzte Substanzen,

Mitunter gelingen besondere Fänge,

Dann landen auch lebende Zellen in der Amöbe Verdauungsraum.

.

Gnadenlos werden auch sie verdaut!

Knacken leicht mit molekülspezifischen Scheren

Den sonst sie schützenden Sack.

.

Erfolgreich erwehrte sich einst ein Sauerstoff zehrndes Alpha-Proteobacterium[9].

Tappte ungeschickt mitten hinein in die vesikuläre, fließende Falle.

Die Außenlipidschicht[10] mitsamt darunter liegendem Murein

Wurden ihm – ohne wirklichen Aufwand – genommen.

Erst als es direkt ans Leben ihm ging,

Wehrte es glücklich den lüsternen Zudringling ab.

.

Fußnoten

[1] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[2] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[3] Archäen: Bilden zusammen mit Bakterien die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[4] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[5] Verdauungsvesikel, Verdauungsvakuolen: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen

[6] Murein: Zellwand fast aller Bakterien; an kettenförmig verbundenen Zuckermolekülen, hängen Ammoniumgruppen (–NH2) und diese sind wieder mit verschiedenen Molekülen verknüpft. Charakteristisch dafür ist die N-Acetyl-Muraminsäure. Diese Ketten werden noch durch kurze Folgen von Aminosäuren verbunden und ergeben so einen sehr stabilen Sack um die Zelle.

[7] Pseudomurein: Archaea bilden in ihren Zellwänden kein Murein sondern Pseudomurein. Zwei Ketten aus N-Acetyl-Glucosamin und N-Acetýl-Tálasamínurónsäure in regelmäßigem Wechsel verbinden die Aminosäuren Glutamin, Alanin und Lysin in geregelter Weise N-Acetýl-Tálasamínurónsäure kommt in Bacteria nicht vor.

[8] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[9] Alpha-Proteobacteria (Gramnegative – Bacteria)

[10] Hüllmembran: Lipiddoppelmembran um gramnegative Bakterien und um verschiedene Viren

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

4 Kraftwerke (TP, SP)

.

Gefangen ist das fast schon hüllenlose Bakterium[1].

Verdaut wird es nicht, doch Freiheit liegt ihm weit in der Ferne.

Knapp vor dem physischen Ende bekommt es noch Nahrung

Von der wohlwollenden Zelle, die es umgibt.

.

Zucker[2] im Übermaß wirkt als Trost.

Das Zuviel konvertiert es in ATP[3].

Doch lange schon liegt energiehungrig ihr Wärter auf Lauer:

Nutzt sein ATP für eignen Bedarf.

.

Genug Energie und Glucose bleiben freilich zurück,

Das eigene, eingesperrte Leben zu fristen.

Zum Vorteil wird sein Gefängnis sogar,

Wird es doch nun immer umsorgt und umhegt.

Vermehrung und Teilung sind gerne gesehen,

.

Die gefang‘nen Bakterien stimmen sich ein auf die fremde Umgebung,

Passen sich, ohne zu zögern, den neuen Bedingungen an.

Kraftwerke sind sie der Zelle geworden;

Nennen Mitochondrien[6] sich nun.

.

Die Membranen zweierlei Herkunft[7]

Behalten gebührenden Abstand, berühren sich nicht:

Die umgebende, vesikuläre Amöbenmembran

Und seine eigene, innere, die erhalten ihm blieb.

.

Diese beiden, analogen, Membranen charakterisieren für immer

Mitochondriums doppelte Hülle, des Bionten neuentstandenen Zellorganells.

.

Was anfangs als wohlfeile Beute verschlungen,

Ist längst Antrieb der Evolution.

Das Mitochondrium, durch Endocytose[8] eines Bakteriums zunächst gewonnen,

Gab Anlass für die allbekannte Endosymbiontentheorie[9].

.

Fußnoten

[1] Alpha-Proteobacterium (Gramnegative – Bacteria)

[2] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[3] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[4] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[5] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel, entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[6] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobakterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[7] Membranen zweierlei Herkunft: Wobei die innere Membran auf den zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobakterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht

[8] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[9] Endosymbiontentheorie: Eine heute allgemein akzeptierte Theorie, die mehrfach gut begründet davon ausgeht, Mitochondrien und Chloroplasten eukaryotischer Zellen seien auf Endocytose eines einzelligen, nicht vollkommen verdauten Organismus‘ zurückzuführen. Für Mitochondrienorganelle kommen dafür Alpha-Proteobakterien in Frage.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

5 Kraftwerkstypen

Wohl noch andern Alpha-Proteobakterien[1] wurde dieses Schicksal zuteil.

Auch sie wurden wehrlos verschlungen, ihrer Zellwand beraubt!

Doch unterschieden sich die Einverleibten in ihrer Innenstruktur,

.

Eingestülpt, von vielen schlanken Fingern bestanden,

Vergrößert seine innere Fläche der Tubuli-Typ[4].

Der Cristae-Typ[5] dehnt nutzbringenden Innenbereich

Mit zungenförmigen Scheiden,

Stieltellerförmige Bildungen

Wählt hingegen der Discus-Typ[6].

.

Waren Amöben[7] einmal beim Kapern erfolgreich,

Blieb dies bestimmt kein einzelner Fall:

Fanden womöglich Bakterien vielerlei Plasmalemmastrukturen[8]

Mit dicht geordnetem, hochspezialisiertem ATPase-Enzym[9].

.

War es ein und dieselbe Amöbenart, die raubend Bakterien fing,

Unvergleichlichen Schatz in sich barg,

Dann zu sortieren begann

Und Nachkommen nur reine Linien zum Wirtschaften gab?

.

Oder war es doch nur ein unwiederholter Event,

Eine Diversifizierung der Innenmembran,

Die das Mitochondrium dann erst ersann

Und Einstülpungsformen nur in Gefangenschaft schuf?

.

Oder wurden gleich zu Beginn nur je eine einzige Zelle entführt

Und zum Sklaven genommen?

Drei Mal hätten somit Amöben

Verschied‘ne Bakterien ergriffen und sich ihrer bedient.

.

Entscheidende Fragen der Evolution!

Drei Integrationen wären somit die Basis für

Drei unabhängig entstandene Reiche.

Später geformte, identische Merkmale gälten dann nur als analog[10].

.

Energie konsumierende Lebensvorgänge

Verlangen effizientes Gewinnen kontinuierlich benötigter Kraft.

Nicht erst Schwimmen, schon Kriechen fordert dies ein.

Mitochondrienkraftwerke waren für frühe Entwicklung sicherlich Sine Qua Non.

.

Kennt jemand die Gründe?

Nennt jemand die Lösung?

Bringt jemand den Nachweis?

Lenkt Jemand das Werden?

.

Fußnoten

[1] Alpha-Proteobacteria (Gramnegative – Bacteria)

[2] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in einer fremden Zelle lebt

[3] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya), die das Zellinnere umgibt

[4] Tubuli-Mitochondrien: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt zur Oberflächenvergrößerung fingerförmige Strukturen ein.

[5] Cristae-Mitochondrien: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt zur Oberflächenvergrößerung scheidenförmige Strukturen ein.

[6] Diskus- oder Stielscheibentyp-Mitochondrien: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt zur Oberflächenvergrößerung scheibenförmige (diskusförmige) Strukturen ein.

[7] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[8] Zellmembran

[9] ATPase: Enzym, das ATP unter Energieweitergabe in ADP und P spaltet; die Endung -ase kennzeichnet ein Protein als Enzym

[10] Analog: So werden Merkmale bezeichnet, die von unterschiedlichen Ausgangspunkten (Strukturen, Organen) gleiches Aussehen oder gleiche Funktionen entwickelten

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Verschiedene Mitochondrien-Typen (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Mitochondrium mit Tubuli, fingerförmigen Einstülpungen, Tubuli-Typ (links); Mitochondrium mit scheidenförmigen Einstülpungen, Cristae-Typ (Mitte); Mitochondrium mit scheibenförmigen, stieltellerförmigen Einstülpungen, Discus-Typ (rechts).

Einstülpungen im Schnitt und in unterschiedlichen Ansichten. Ocker-orange innere Mitochondrienmembran (Zellmembran des ehemaligen Bakteriums); rot Lipidoppelmembran des Endosoms der aufnehmenden Zelle, entstanden aus der Zellmembran durch Invagination, das Verdauungsvesikel (Endosom) zu bilden.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

6 Infrastruktur (HP)

.

Kraftwerksverstärkte Amöben[1] vergrößern sich zehnfach und mehr!

Enzyme synthetisieren unentwegt

Erhebliche Mengen Ausgangsprodukte für weithin verstreute,

Nicht logisch geordnete Arbeitsmodule.

.

Vornehmlich auswärts gerichteter Schienenverkehr

Verzögert erheblich

Lieferung dringendst im Innern benötigter Ware.

Zu unpünktlich kommen die Sendungen an!

.

Vermengte, verwechselte Arbeitsaufträge behindern

Fabrikation von Enzymen erlesener Qualität.

Allein strikt voneinander durch Wände getrennte Bearbeitungsorte

Separierten erfolgreich Wege der Produktion.

.

Kompartimentieren[2] heißt die Devise:

Zusammengehörende Arbeitsmodule belegen gemeinsame Räume;

Strategisch gelenkter Verkehr an Tubuli

Koppelt Module[3] zusammen.

.

Leicht zu beschaffende, trennende Wände besorgen Cisternen

Aus flächigen, vesikulären Endocytosemembranen.

Lücken, durchbrochene Platten, ermöglichen Mikrotubulischienen[4]

Gezielte und rasche Transporte zur nächsten Station.

.

Enzyme belagern in Gruppen Cisternen des endoplasmatischen Netzes[5].

Arbeitsaufträge für neue Produkte.

Mitochondrien arbeiten parallel mit 70S Ribosomen[8].

.

Trotz allen Fließens der unruhig gleitenden Zelle

Verbleiben Ringchromosomen, in mehrfach verdoppelter Zahl

– Beinahe im Zentrum – von Cisternenkalotten[9] umgeben,

Als Kernstück der Kommunikation.

.

Entstanden ist die kompartimentierende Kernhülle[10],

Des eukaryotischen Informationszentrums Grenze. –

.

Arbeitsteilung und Differenzierung,

Zwei Grundprinzipien der Evolution,

Werden in eukaryotischen Zellen konsequent verwirklicht!

So existieren Sine qua non[11] Organelle, je mit Lipidoppelmembran umgrenzt,

Vorderster Stelle steh’n.

.

Fußnoten

[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine

Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[2] Kompartimentieren (Zelle): In eigenständige Räume unterteilen, um von außen möglichst ungestört Arbeitsaufträge zu erfüllen

[3] Module (Zelle): Separate Arbeitsräume für spezielle Arbeitsschritte

[4] Mikrotubulischienen: Wie Eisenbahnschienen wirken Mikrotubuli auf denen Dynein und Kinesin ihre Ware transportieren

[5] Endoplasmatisches Retikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, und das mit der Kernhülle in Verbindung steht

[6] 80S Ribosomen: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen, hier von Ribosomen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die eukaryotischen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, 60S und 40S, sind mit 80S schwerer als die separierten Teile. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 80 und nicht 100 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur

[7] Rauhes ER, rauhes Endoplasmatisches Retikulum: ER-Cisternen sind außen dicht mit Ribosomen belegt

[8] 70S-Ribosomen: Die Abkürzung S ist die Sedimentationskonstante beim Zentrifugieren von Teilchen, hier von Ribosomen. Je größer die Konstante, umso schwerer sind sie. Die bakteriellen Ribosomen, aus zwei ungleichgroßen Untereinheiten zusammengesetzt, 50S und 30S, sind mit 70S schwerer als die separierten Teile. Dass die Summe der beiden Untereinheiten 70 und nicht 80 ergibt, liegt an der größeren relativen Oberfläche der Einzelteile im Vergleich zur Doppelstruktur

[9] Cisternenkalotten: Der Zellkern als runde Struktur wird, seinen Inhalt nachbildend, von schalenförmiger Cisternen umgeben; die, evolutiv gesehen, anfängliche Abgrenzung des Zellkerns lässt sich aus einzelnen Schalen zusammengesetzt (Kalotten) vorstellen, wie dies auch geschieht, wenn vom Cytoplasma zeitweise unabgegrenzte Kerne (bei Kernteilungen) wieder mit einer Kernhülle versehen werden.

[10] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[11] Sine qua non: ohne sie geht nichts; unabdingbare Voraussetzung

[12] Lysosomen: Von einer Membran umschlossene kugelförmige Zellorganellen von Eukaryoten; enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder körpereigene Stoffe abbauen

[13] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

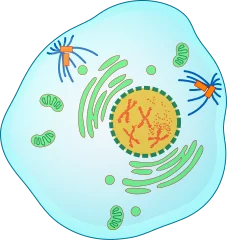

Bau einer tierischen Zelle (Schema)

1 Nucleolus; 2 Zellkern (Nucleus) mit Kernhülle; 3 Ribosomen (Punkte auf rauhem Endoplasmatischen Retikulum); 4 Vesikel; 5 Rauhes Endoplasmatisches Retikulum; 6 Dictyosom; 7 Cytoskelett; 8 Glattes Endoplasmatisches Retikulum; 9 Mitochondrien; 10 Vakuole; 11 Cytosol; 12 Lysosom; 13 Centriolen; 14 Zellmembran

Autor: Kelvinsong

Lizensiert unter: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

7 Gordischer Knoten (SP, pJP)

.

Groß ist der Anspruch der wandernden, Füßchen bildenden Zellen!

Fordern präzise, zielgerichtete Koordination

Zentraler Befehls- und Verteilungsstellen,

Um Mengen, Transporte, zeitliche Abstimmung, passgenau wirken zu sehen.

.

Voluminösere, feinstrukturierte Amöben[1]

Verlangen grundsätzlich höhere Dichten an Datentransfer:

Hunderte Ringe DNA[2] drängen, sich hakend, auf knappbemessenem Raum.

Ordnung zu wahren, den Plan[3] an der richtigen Stelle zu halten, ist erstes Gebot.

.

Schlingernde Schleifen, verdichtet im Zentrum,

Verknäueln bedenklich zu wirren Verbünden.

Defekte Kopien als Folge der Enge

Behindern Transfer und Funktion, schließlich die Evolution.

.

Längere Stränge anstelle unzähliger Ringe

Verhinderten dann nur unlösbare Verwicklung,

Verankerten Kernmembranen[4] offene Enden der Fäden. –

Geregeltes Aufrollen wäre die passende Alternative.

.

Nicht Alternativen, denn beide Prinzipien werden verwirklicht!

Der Arbeitskern[5] hängt seine Fäden der Kernhülle an:

Für Replikation, zu ihrer Verdopplung,

Und Bildung der Messenger-RNA[6].

.

Kommt es zur Segregation verdoppelter Stränge,

Umwickelt die Helix[7] in kürzerem Abstand

In zweifacher Windung Pakete von

Acht Proteinen, Histone[8] genannt.

.

Ein Verrutschen und Gleiten der Wicklung vom Stapel,

Katastrophales Verheddern wertvoller Fäden

Verhindern Proteine[9], wie Klammern gestaltet.

Wie Locken auf Wicklern gedreht,

Komponieren Millionen Histonaggregate

Gekonnt ein je einzelnes, nun komplexes Chromosom.

.

Fußnoten

[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[2] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[3] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen

[4] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[5] Arbeitskern: Im Arbeitskern ist die während Mitose und Meiose engst kondensierte, zusammengefasste, DNA maximal gelockert, und zwar so, dass die DNA in mRNA transkribiert und auch repliziert werden kann. Die vielen eng zusammengebundenen Schleifen gehen an ihren proteinverknüpften Bindungsstellen (Condensine) voneinander und liegen zum Ablesen frei.

[6] mRNA, messenger RNA, Boten RNA: Übersetzt den genetischen Code der DNA (gelegentlich von RNA) in für tRNAs ablesbare Matrizen.

[7] Doppelhelix: DNA liegt als Doppelhelix vor, also in zwei parallelen Strängen, die sich schraubig umlaufen

[8] Histone: Histone sind eine Klasse von basischen Kernproteinen der Eukarya, die die Verpackung der DNA zum Chromatin bilden und aufgrund von posttranslationalen Modifikationen auch regulatorisch in die Genexpression eingreifen. Sie werden in insgesamt 5 Hauptgruppen eingeteilt, nämlich H1, H2A, H2B, H3 und H4. Papillomaviridae besitzen davon H2A, H2B, H3 und H4

[9] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

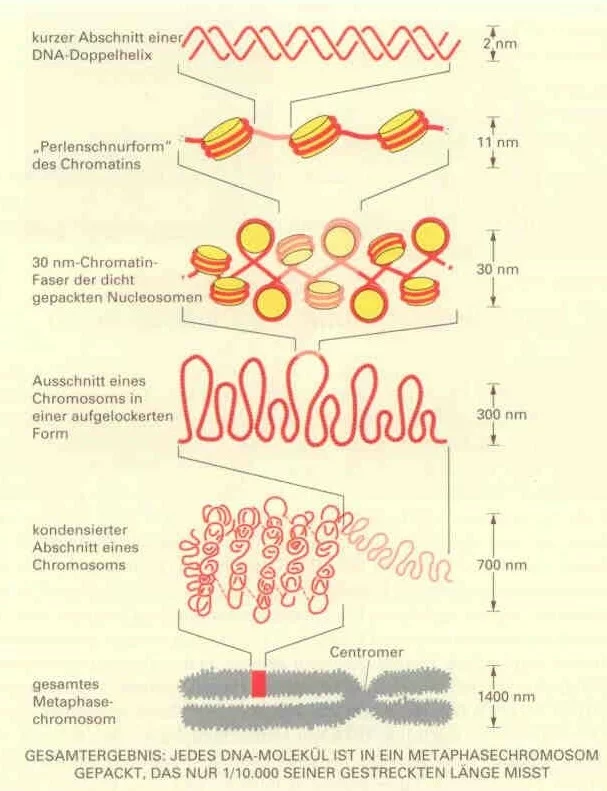

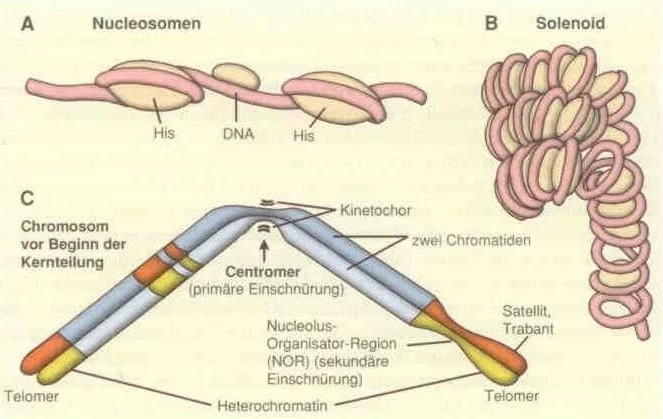

Chromatinpackung und Chromosomenfeinbau

Schematische Darstellung einiger der wichtigsten Ordnungsprinzipien der Chromatinpackung und der Entstehung eines hochgradig kondensierten mitotischen Chromosoms.

Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 446. [Aus Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Keith R, Walter P (2004) Molekularbiologie der Zelle. 4. Auflage, Wiley-VCH, Weinheim.]. Reproduced with permission.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Chromatinpackung und Chromosomenfeinbau, Fortsetzung

Organisation des Chromatins und der Chromosomen mit den zur Beschreibung notwendigen Begriffen.

Centromer: DNA-Abschnitt, der häufig im Zentrum der Chromosomen zu finden ist und als zentrale Verbindungsstelle der beiden Chromatiden vor der mitotischen Teilung gelten. Obwohl seine Rolle bei fast allen Pflanzen und Tieren die gleiche ist, unterscheiden sich Centromere verschiedener Arten überraschend stark in Größe und Struktur. An den sich am Centromer ausbildenden Proteinkomplexen, den Kinetochoren, setzen dann die Fasern des Spindelapparates an und ziehen die nun getrennten zwei Chromatiden je zu entgegengesetzten Zellpolen.

Heterochromatin: Enge Kondensation des DNA-Fadens und besonders starke Anfärbbarkeit durch die DNA-Konzentrierung; bleibt auch im Interphasekern kondensiert. Nicht so stark anfärbbare Bereiche werden hingegen als Euchromatin bezeichnet.

His, Histone: Eine Klasse von basischen Kernproteinen der Eukarya, die die Verpackung der DNA zum Chromatin bilden und aufgrund von posttranslationalen Modifikationen auch regulatorisch in die Genexpression eingreifen. Sie werden in insgesamt 5 Hauptgruppen eingeteilt, nämlich H1, H2A, H2B, H3 und H4.

Kinetochor: Proteinkomplexe an Chromosomen, an Chromatiden, an denen die Spindelfasern ansetzen, bevor sie die Chromosomen Richtung Spindelpol ziehen.

NOR; Nucleolus-Organisator: Sekundäre Einschnürung an der der Satellit sitzt. Die nucleosomfreie DNA dieser Dünnstelle bildet den Nucleolus aus, wenn das Chromosom von der Transportform in die Funktionsform (im Arbeitskern) übergeht. Die Anzahl der Nucleoli in einem Zellkern entspricht daher meist der Anzahl der Satelliten, bei Pflanzen meist nur 1 pro einfachem Chromosomensatz (Lüttge et al. 2010).

Nucleosom: Aggregate aus Histonen, um die sich der DNA-Doppelstrang windet. (Lüttge et al. 2010).

Satellit, Trabant: Chromosomenteil aus Heterochromatin nach einer Dünnstelle des Chromosoms (Lüttge et al. 2010).

Solenoid: Röhrenartige Surpastruktur mit helikaler Anordnung von Nucleosomen.

Telomer: DNA-Sequenzen an den Enden der Chromosomen, die der Stabilisierung dienen.

Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 446. Reproduced with permission.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

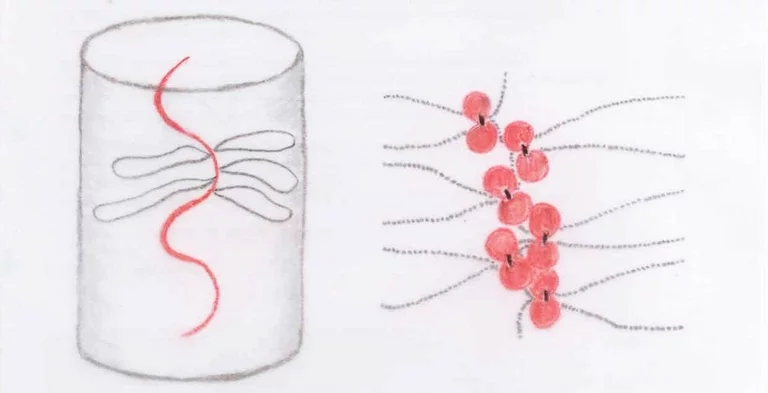

Chromosomenfeinbau: Prophase (oben) und Prometaphase (unten); (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Zwei Condensine sind für den Feinbau der Chromosomen verantwortlich: Condensin I (rot) und Condensin II (blau). Die DNA wird, wie in der ersten Abbildung unter „Eukarya, 7 Gordischer Knoten“ dargestellt, über „Histonrollen“ zur „Perlschnurform“ des Chromatins zusammengefasst und zu dicht gepackten Nucleosomen zusammengestellt. Diese Nucleosomen werden, wie in der zweiten Abbildung unter „Eukarya, 7 Gordischer Knoten“ gezeigt, zu Solenoiden geschraubt, die nacheinander gereiht, stark kondensierte Abschnitte des Chromosoms ergeben. Diese kondensierten Fäden aus Nucleosomen und Solenoiden sind in der vorliegenden Abbildung als Perlschüre (grau) dargestellt. Diese Perlschnüre werden in der Prophase durch Condensin I (rot) zu größeren Schleifen zusammengefasst, durch Condensin II (blau) nochmals, weiter außen, zu sekundären Schleifen gebunden. Hiermit wird verhindert, dass diese „Perlschnüre“ sich verheddern, oder gar mit solchen benachbarter Chromosomenbereiche sich unlösbar verknoten. Auf diese Weise können individuelle, kürzere Abschnitte des Chromosoms im Arbeitskern (Interphasekern) für Transkription freigelegt und aktiviert werden.

Das Zylindermodell der Prophase zeigt die schraubige Anordnung von Condensin I (rot) im Chromosom; an dieser Schraube hängen die anfangs gebundenen Schleifen. Der Detailausschnitt (rechts) zeigt nur die unmittelbar basalen Teile der Perlschnurschleifen. Das Zylindermodell der Prometaphase verdeutlicht den nächsten Schritt: Condensin II (blau) vollzog bereits die zweite Stufe der Schleifenbildung und somit nähern sich die blauen Bereiche der Condesin-I-Schraube (rot). Die zunächst noch lockere Schraube wurde bedeutend gestaucht (Verkürzung des Chromosoms), so dass die Schraube im Raum hier augenfällig zutage tritt. Auch dieser Detailausschnitt (rechts) zeigt nur die unmittelbar basalen Teile der Perlschnurschleifen.

So können in Meiosen, wenn es zur Segregation homologer Chromosomen kommt, um den diploiden Satz in zwei haploide Sätzen zu reduzieren, sog. Crossovers entstehen, wobei an den Überlappungsstellen meist ein exaktes Übernehmen und Übergeben eines Teils des einen Chromosoms vom andern und umgekehrt erfolgen kann. Der geschilderte Feinbau der Chromosomen zeigt die nötigen Voraussetzungen für diesen früher nicht verstandenen Vorgang des Austausches bei Crossingover.

Nach: Gibcus JH, Samejima K, Goloborodko A, Samejima I, Naumova N, Nuebler J, Kanemaki MT, Xie L, Paulson JR, Earnshaw WC, Mirny LA, Dekker J (2018) A pathway for mitotic chromosome formation. Science 359: 1-12

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

8 Die große Trennung (HP,SP)

Zügig und ausdauernd treibt die Amöbe[1] den winzigen Körper voran.

Ununterbrochen entspringen breitlobige Füßchen dem vorderen Rande,

Gelegentlich herrscht aber Uneinigkeit über die Richtung des Wegs:

Das wandernde Wesen zerteilt sich in ungleiche Portionen.

.

Nur eine der beiden wird gleitend die Zeit erleben,

Denn ausschließlich sie rekrutierte den Zellkern[2] für sich.

Der befehlszentrumlos dahinirrende Rest

Wird begehrte Beute für wettbewerbstüchtige Mitkonkurrenten.

.

Gelänge die Teilung des Eukaryoten

In Hälften mit je einem sorgenden Kern,

Begänne danach die doppelte Zahl, neuen Raum zu erobern:

Und zählten nach zwanzig Generation schon über eine Million. –

.

Komplementär sich ergänzenden Stränge der DNA;

Produzieren genaue Kopien mit kaum einem Fehler

Wickeln neu entstandene Leitern zu je einem Paar zusammengelagerter Neuchromosomen[5].

.

Nicht nur ein Chromosom[6] ist verdoppelt, mitunter auch vier oder mehr;

Liegen dicht aneinander und warten darauf, die identischen Zwillinge

Schnellstens zu trennen, um im rechten Moment

Dem nur scheinbar verlorenen Part auch einen Kern mit auf den Weg zu geben.

.

Nur ein winziger Punkt noch hält die Chromatiden zusammen,

Schon kontaktieren zweier Mikrotubuli[7] Enden klebend die letzte Gemeinsamkeit.

Dyneine[8] ergreifen je eine der kaum noch verbundenen Schwestern und

Zieh‘n sie polwärts den Schienen entlang, versammeln sie neu zu je einem Kern. –

.

Mitotische Teilung[9] der Chromosomen

Benennen Biologen ein solches Gescheh‘n. –

.

Weitere Mikrotubuli spreizen die Kerne noch mehr auseinander und

Mittig dazwischen verschmelzen Cisternen[10] zur trennenden Scheide.

Entzweien den zuvor noch verbundenen Körper

Geben die Zwillinge frei für entbundenes Wandern, Ernähren und Leben.

.

Ein weit sich erstreckendes Feld der Freiheit

Lässt die Amöben fast ungehemmt schwärmen.

Erreichen die dichtesten Rasen der Prokaryoten[11],

Verwüstende Spuren gefräßigen Gleitens in sie zu graben. –

.

Was ist denn Freiheit, wird ausschließlich

Bäuchlings am Boden gekrochen?!

Freiheit braucht Raum, um die Welt zu erobern!

Lasst uns doch schwimmen wie viele Bakterien schon!

.

Fußnoten

[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[2] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose die Verdoppelung der Chromosomen stattfindet

[3] DNA-Polymerasen: Enzyme, welche die Synthese von DNA aus Nucleotidtriphosphaten (Desoxyribose als Zucker in TTP, ATP, GTP und CTP als Nucleotide) als monomere Vorstufen (Einzelvorstufen) katalysieren

[4] DNA-Polymerasen: Enzyme, welche die Synthese von DNA aus Nucleotidtriphosphaten (Desoxyribose als Zucker in TTP, ATP, GTP und CTP als Nucleotide) als monomere Vorstufen (Einzelvorstufen) katalysieren

[5] Kondensiertes Chromosom, Transport-Chromosom: Für Kern- und Zellteilung wird das Chromatin platzsparend in höchster Kondensation engst verpackt, damit es im Zuge der Chromosomenverteilung möglichst ohne Komplikationen separiert werden kann

[6] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen

[7] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[8] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli binden, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.

[9] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (auch Chromatiden genannt, solange sie noch zusammenhängen), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[10] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[11] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

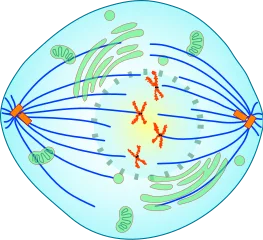

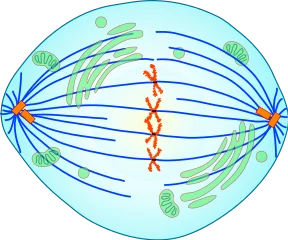

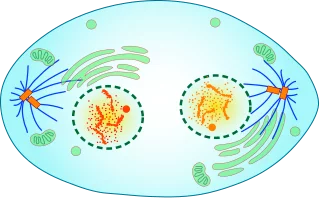

Mitose, Prophase

In der Prophase trennen sich die Mikrotubuliorganisationszentren (MTOC) und sind Ausgangspunkte für die Bildung der Mitosespindel. Verwandtschaftsbezogen sind diese MOTCs von unterschiedlicher Gestalt. Die Chromosomen kondensieren, werden damit lichtmikroskopisch sichtbar. Da die Chromosomen bereits zuvor in der Interphase verdoppelt wurden, bestehen sie aus je zwei identischen Schwester-Chromatiden, die noch am Centromer zusammenhängen. Das Ende der Prophase ist erreicht, wenn die Kondensation der Chromosomen abgeschlossen ist.

Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Mitose, Prometaphase

In der Prometaphase dringen die Spindelfasern des Spindelapparats von beiden Polen her in den Bereich des Karyoplasmas ein. Von den sternförmig ausgehenden astralen Mikrotubuli und den überlappend verbindenden polaren Mikrotubuli werden die Kinetochor-Mikrotubuli unterschieden, die im Bereich des Centromers ansetzen. Die Chromosomen können nun mittels der anhaftenden Mikrotubuli bewegt, ausgerichtet und angeordnet werden.

Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Mitose, Metaphase

In der Metaphase werden die stark kondensierten Metaphase-Chromosomen durch die Mikrotubuli als Spindelfasern zwischen den Spindelpolen in der Äquatorialebene ausgerichtet. Die Metaphase ist abgeschlossen, wenn alle Chromosomen in dieser Metaphase-Platte angekommen, aufgereiht und ihre Kinetochoren von beiden Polen her mit Mikrotubuli verbunden sind.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Metaphase.svg

Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

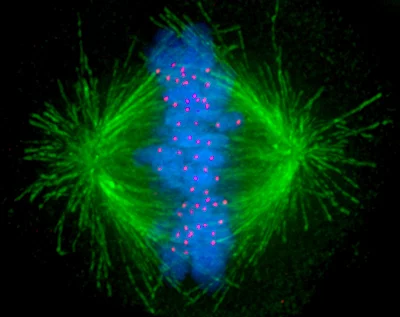

Mitose, mikroskopische Aufnahme während der Metaphase, differentielle Färbung

Die verschiedenen Mikrotubuli des Spindelapparates sind grün dargestellt, kondensierte Chromosomen blau, Kinetochoren rosa. Astrale Mikrotubuli (ins Cytoplasma ragend) und polare Mikrotubuli (zu den Chromosomen hin gerichtet) deutlich zu erkennen.

Autor: Afunguy in der englischen Wikipedia

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

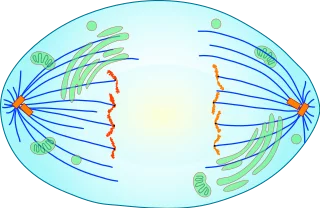

Mitose, Anaphase

In der Anaphase werden die beiden Chromatiden eines Chromosoms getrennt und längs der Spindelfasern jeweils mit dem Centromer voran in entgegengesetzter Richtung zu den Spindelpolen hin auseinandergezogen. So sammelt sich an jedem Pol ein vollständiger Satz an Chromatiden bzw. Tochterchromosomen. Damit ist die Basis für die zwei Tochterkerne geschaffen. Die Anaphase gilt als beendet, wenn sich die Chromosomen der beiden zukünftigen Tochterkerne nicht mehr weiter auseinanderbewegen.

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Mitose, Anaphase, mikroskopische Aufnahme, differentielle Färbung

Entlang der grün dargestellten Mikrotubuli des Spindelapparates werden die an den Kinetochoren (rosa) angehefteten kondensierten Chromosomen (blau) zu den Spindelpolen transportiert.

Autor: Roy van Heesbeen

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

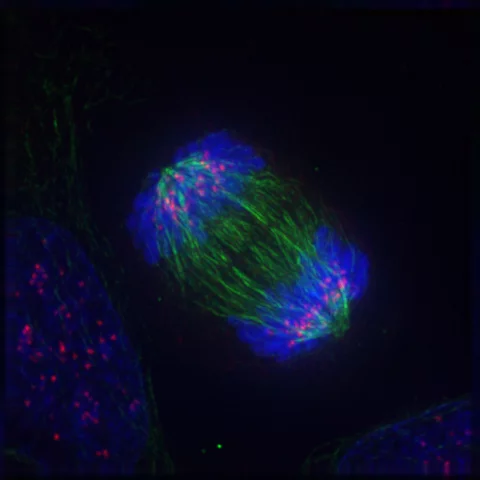

Mitose, Telophase

Als Telophase wird die letzte Phase der Mitose bezeichnet. Sie folgt übergangslos auf die vorausgegangene Anaphase. Die Kinetochorfasern (Mikrotubuli) depolymerisieren, die Chromosomen dekondensieren (lockern sich auf). Nach Abschluss der Auflockerung können die Gene wieder abgelesen werden, der Kern hat wieder die Arbeitsform (Arbeitskern).

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

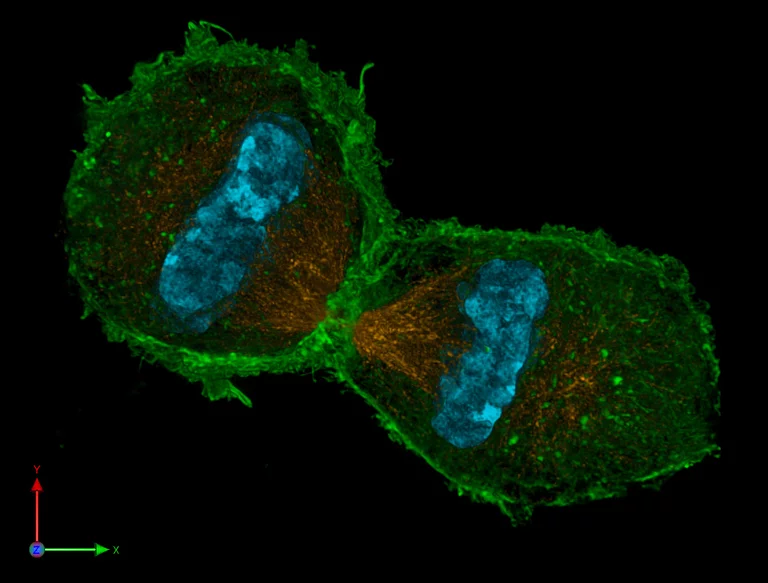

Mitose, Telophase, mikroskopische Aufnahme, differenzielle Färbung

Darstellung zweier Tochterzellen in der Telophase. Zu sehen ist der Spindelapparat (anti-Tubulin-Immunfärbung; orange), das Actin-Cytoskelett (Phallolidinfärbung; grün) und das Chromatin (DAPI-Färbung; cyan).

Autor: Lothar Schermelleh

Lizensiert unter Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

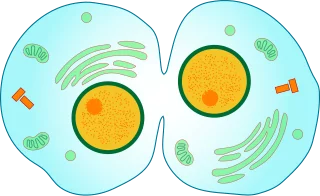

Mitose, Cytokinese

Die Tochterkerne sind nun die Kerne zweier Tochterzellen. Aber schon mit der Anaphase ist die Mitose abgeschlossen.

Autor: MITOSIS_cells_secuence.svg: LadyofHats

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eigestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

9 Das Wiedersehen (HP)

Trennung um Trennung vermehrt die Amöben[1],

Klonieren sich dauernd, bleiben beinahe identisch,

Schlagen sich durch über Strecken und Zeit,

Verweilen an kaum einem Ort.

.

Wagen so manchen gefährlichen Ausflug,

Sauerstoffführende Schichten des Wassers zu finden,

Nähern sich UV[2] durchfluteten Zonen –

Achten des Risikos nicht!

.

Wasser durchdringende Strahlung und Radioaktivität[3]

Irritieren Basenabfolgen verschiedenster Gene.

Verändern der Enzyme Code –

Nicht wenige Eukaryoten für ewig vernichtend.

.

Bewirken aber mitunter

Anpassungsfördernde Merkmale;

Bieten so den kommenden Generationen Chancen,

.

Am Grunde des winzigen Kraters,

Sein Boden bedeckt mit Bakterienrasen,

Weidet gemächlichen Schrittes Amölobus[6]

Zelle für Zelle mit Ausdauer ab.

.

Da gleitet von oben herab Lobamöbus[7]

Direkt – die Gefahr nicht erkennend – auf Amölobus zu.

Kein Zurück mehr ist möglich, denn schon vereinen sich

Beider Membranen zum nicht mehr trennbaren Produkt.

.

Was nützt schon die doppelte Zahl fast identischer Kerne?

Vergrößerte Räume bedürfen auch mehr Information,

Um gleichzeitig alle Bereiche kontrollieren, Befehle erteilen zu können.

Doch welchem der beiden gebührt die finale Gewalt?

.

Zwei konkurrierende Arbeits- und Informationsstrategien

Können nicht parallel für identische Aufgaben zuständig sein.

Auch die räumliche Trennung bringt Reibungsverluste.

So bleibt nur ein einziger Weg, Synergien zu erreichen: Zellkerne[8] verschmelzen!

.

Chromosomen[9] in doppelter Zahl liegen eng beieinander.

Die Paare ergänzen sich prächtig und

Gleichen des Partners Defekte fast vollkommen aus:

Kompensieren gekonnt durch Strahlung entstandene Schäden.

.

Verdoppelte Gene, Allele[10],

Überdecken verderbliche Eingriffe in das Genom,

Stabilisieren den Phänotyp[11],

Konservieren aufs Erste hemmend scheinenden Wandel.

.

So für die Zukunft gewappnet, erwartet der in sich verdoppelte,

Jetzt diploide Eukaryot:

Ökologisches Neuland, klimatische Höhen und Tiefen und –

Innovative Schritte der Evolution.

.

Fußnoten

[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[2] Hartes ultraviolettes Licht: Ultraviolette Strahlung (UV-A-Strahlung) zwischen 380 und 315 Nanometer Wellenlänge

[3] Radioaktivität: Eigenschaft instabiler Atomkerne, spontan ionisierende, auf Organismen oft mutagen wirkende Strahlung auszusenden

[4] Adaptive Radiation (Ausbreitung mit/durch Anpassung): Ein Prozess, bei dem sich Organismen von einer ursprünglichen Art schnell zu einer Vielzahl neuer Formen entwickeln, insbesondere wenn Veränderungen der Umwelt neue Ressourcen verfügbar machen, biotische Interaktionen sich verändern oder sich neue ökologische Nischen öffnen. Ausgehend von einem einzigen Vorfahren führt dieser Prozess zur Artbildung und phänotypischen Anpassung einer Reihe von Arten mit unterschiedlichen morphologischen und physiologischen Merkmalen. Ein bekannteres Beispiel ist die Adaptive Radiation bei Darwinfinken. Die Gattung Argyranthemum auf Teneriffa hat sich, so wird angenommen, stark diversifiziert durch Einnischung in unterschiedlichste klimatische, höhenlagenanhängige Vegetationszonen.

[5] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

[6] Amölobus: Name für einen hypothetischen Vorfahren

[7] Lobamöbus: Name für einen hypothetischen Vorfahren

[8] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose die Verdoppelung der Chromosomen stattfindet

[9] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen

[10] Allele: Unterschiedliche Varianten eines Gens an einer bestimmten Stelle (Genort) eines Chromosoms

[11] Phänotyp: Erscheinungsbild, Aussehen, eines Organismus‘ oder einer Organismenkolonie

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

10 Reduktion (HP,SP)

.

Chaos herrscht allüberall in Amöbenkolonien!

Verschmilzt doch jede Amöbe[1] mit jeder, vermehren Chromosomenbestände fast gleicher Struktur.

Aber Nachrichtenwirrwarr stört den Versand von

Molekülen und Information.

.

Als ‚Gewonnen und wieder zerronnen’

Erwiese sich folglich der Vorteil diploider[2] Kerne,

Prägte der doppelte Satz Chromosomen

Nicht der Zelloberfläche brandneue Kennzeichen ein.

.

Proteine mit Zuckern verknüpft[3]

Geben Amöben ein deutliches Zeichen:

Hier war schon ein Fusionskonkurrent.

Vergeblich bleibt ein Versuch!

.

Lectine[4] signalisieren Individuen

Mit sich ergänzenden, spezifischen Glycoproteinen,

Zukunft versprechendes Werben

Um den verschmelzungsbereiten Partner.

.

Konstant diploide Amöben, gepuffert durch Genorte zweifacher Zahl,

Trotzen nun wirksam der ständig sich ändernden Umwelt,

Passen in vielerlei Weise oft sich wohlgezielt an.

Wo aber bleiben geeignete Partner?

.

Eine Sackgasse, möchte man meinen,

Verharrte die Zelle diploid.

Sich uurch Partnerwahl genetisch zu regenerieren?

.

Erneut wird die Zelle sich teilen, doch nicht in mitotischer Form.

Chromosomen versuchen, Zwillingen ähnelnden Paaren,

Zur Mitte des Kerns, zum Äquator[7], zu kommen:

Finden einander, homologe[8] steh’n sich gepaart gegenüber.

.

Bilden zwei dicht aneinander gelagerte Ebenen,

Achteten nicht auf Herkunft der beiden je gleichen:

Zusammengewürfelt in je einem Plan

.

Formen Chromosomengemeinschaften neuester Kombination.

Zügig die Zelle geteilt, entstehen haploide Bionten,

Die bereit, kompatible[13] Amöben zu suchen.

.

Haploide, meiotisch[14] entstandene Zellen

Verschmelzen erneut zu diploiden,

Wandeln neu sich zu haploiden Gameten[15]:

Geregelte Wechsel von haplo- zu diploid

Treiben durch Sexualität[16] der Arten Evolution. –

.

Was war Triebfeder, sich meiotisch zu geben?

Die gleiche, wie heute noch:

Der Chromosomen Durchmischung, des Genoms Variabilität zu gewinnen!

Weitergereichter nur mitotisch gebildeter Genbestand

Würde Anfälligkeit gegen Schmarotzer[17] nur bringen,

Vorschub leisten Gefahren, dass eine Art, kaum entstanden, wieder erlischt.

.

So waren Eukaryoten, die diploide Chromosomenbestände auf haploid reduzierten,

Eindeutig im Vorteil, Gewinner im Kampf ums Überleben, Lieblingswesen der Evolution.

Denn, wer ausschließlich diploid oder haploid sein Leben gestaltete,

War auf Glücksfälle verwiesen, Nischen zu finden, die niemand sonst fand,

Oder, auch dies wäre möglich gewesen, doch fehlten Voraussetzungen ihnen dafür,

Sich übermäßig zu mehren und zugleich sich weit zu zerstreu’n.

.

Fußnoten

[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[2] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[3] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[4] Lectine: Glycoproteine der Zelloberflächen, die ein passendes Gegenstück auf einer anderen Zelle besitzen; nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip finden sich so zueinanderpassende Zellen.

[5] Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[6] Haploid: Zellkerne mit einem einfachen Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[7] Äquatorialebene, Metaphasenplatte (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind

[8] Homologe Chromosomen: Gleichartige, von zwei Partnern stammende Chromosomen, die sich hinsichtlich Form, Struktur und Abfolge der Genorte genau entsprechen.

[9] Amölobus: Name für einen hypothetischen Vorfahren

[10] Lobamöbus: Name für einen hypothetischen Vorfahren

[11] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[12] Metaphasenplatte, Äquatorialebene (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind

[13] Kompatibel: zueinanderpassend; sexuell verträglich

[14] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende, homologe Chromosomen, im Kern sich mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[15] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[16] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K! mit Ausnahme bei Dikaryota unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota

(Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[17] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

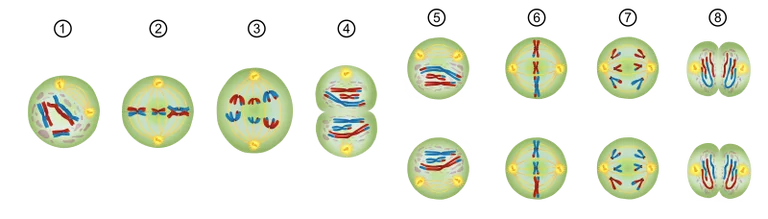

Diagram der Meioseschritte

Schema der Meiose. In diesem Beispiel sind drei Paare homologer Chromosomen mit je zwei Chromatiden dargestellt und deren Anteile je blau bzw. rot gekennzeichnet nach dem Elternteil, von dem sie geerbt wurden. Außerdem sind Mikrotubuli und Centrosomen (beide gelb-orange) dargestellt, um die Phasen der Teilungen besser unterscheiden zu können.

Die Phaseneinteilung entspricht im Wesentlichen jener der Mitose: Auf (1) Prophase I (hier dargestellt in der Unterphase der Diakinese, der letzten Phase der Prophase I), (2) Metaphase I, (3) Anaphase I, (4) Telophase I der ersten meiotischen Teilung, der Reduktionsteilung; nach einer hier nicht dargestellten Zwischenphase der Interkinese (gewisses Ruhestadium) folgt die zweite meiotische Teilung als Mitose mit (5) Prophase II, (6) Metaphase II, (7) Anaphase II, (8) Telophase II.

In (3) und (4) sind die Ergebnisse des Crossovers zu sehen, bei dem rote und blaue Abschnitte die Chromosomen wechselten.

Autor: Ali Zifan

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

11 Polwanderung

.

Tubuli[1] spielen entscheidende Rollen im Kernteilungsverlauf.

Ohne ihr Wirken blieben Chromosomen

Im Zentrum des Kerns, am Äquator[2]:

Könnten nicht separate Zellkerne bilden.

.

Wachsen, sacht tastend, Tubulipärchen geschwind sich entgegen[5],

Berühren, umklammern sich fest

Vergrößern, sich streckend, den Abstand von Pol[6] zu Pol.

.

Dazwischen verlängern und schieben sich,

Sich durch Abbau von Tubulinmolekülen[9] ständig verkürzend,

Ziehen sie, Zwillingsschwestern rasch trennend, je eine zum jeweils näheren Pol.

.

Ist ihr Auftrag erfüllt,

Bleibt dem Kern, nach Verschwinden seines nun einzigen Pols,

Nur Hoffnung auf Wiederkehr,

Rufen Chromosomen erneut nach einer Aktion. –

.

Weitere Arten der Separation

Unterstützen die Teilung der Kerne:

Beständig verfügbare Spindelpolkörper[10] im Innern des Kerns

Oder meist dicht seiner Außenseite angefügt.

.

Auch eine seltsame Kernteilungsweise ist möglich:

Pole verbindende Tubuli verformen Kerne wie Hanteln und

Zieh‘n der Kernmembran anhaftende

Chromatiden[11] entzwei.

.

Fußnoten

[1] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[2] Äquatorialebene, Metaphasenplatte (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind

[3] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in

Pflanzen, nicht jedoch bei Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[4] Astrale Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Cytoplasma

[5] Polare Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen

[6] Kernteilungspol: Mikrotubuliorganisationszentrum

[7] Centromere: DNA-Abschnitte, die häufig im Zentrum der Chromosomen zu finden sind, gelten als zentrale Verbindungsstelle der beiden Chromatiden vor der mitotischen Teilung. Obwohl ihre Rolle bei fast allen Pflanzen und Tieren die gleiche ist, unterscheiden sich Centromere verschiedener Arten überraschend stark in Größe und Struktur. An den sich am Centromer ausbildenden Proteinkomplexen, den Kinetochoren, setzen dann die Fasern des Spindelapparates an und ziehen die nun getrennten zwei Chromatiden je zu den entgegengesetzten Zellpolen.

[8] Kinetochor-Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen und setzen am Centromer an

[9] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.

[10] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Geißellosen Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[11] Chromatid: Einer der beiden identischen Teile, in die ein Chromosom während der mitotischen Prophase dupliziert wird und am Centromer noch zusammenhängen

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

12 Sprachlos (pJP)

.

Kaum ein Phänomen fordert Biologen stärker heraus

Als der komplexen eukaryotischen Geißeln Evolution!

Nicht eine einzige, unwidersprochen gebliebene Deutung

Erklärt die Entstehung dieses äußerst innovativen Organs.

.

Und die eigne Beweglichkeit den zuvor nur gleitenden Zellen verliehen.

Ein Fremdantrieb, wäre zu folgern, begründet die geißelgetriebene Freiheit!

.

Nicht nur einen gewaltigen Nachteil hat der Gedanke:

Spirochätenflagellen, einander entgegengesetzt orientiert, bilden keine harmonische Einheit;

Doch differierende Gene für diese Bewegungsorgane falsifizieren Margulis’[11] Idee!

Wird es jemals gelingen, die Bildung der Geißeln komplett ohne Dich zu versteh‘n?

.

Fußnoten

[1] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[2] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[3] Spirochäten: Spirochaeta (Bacteria)

[4] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[5] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt

[6] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.

[7] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[8] Flagellin: Globuläres Protein, das sich zu vielen selbst zu einem Hohlzylinder anordnet und im westlichen das Flagellum der Prokaryoten (Bakterien und Archäen) bildet

[9] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[10] Flagellum, Geißel (Archäengeißel): Aus vielen globulären Proteinen zusammengesetzte nichthohle Peitsche

[11] Margulis, Lynn (1938 – 2011): Amerikanische Biologin und Hochschullehrerin

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

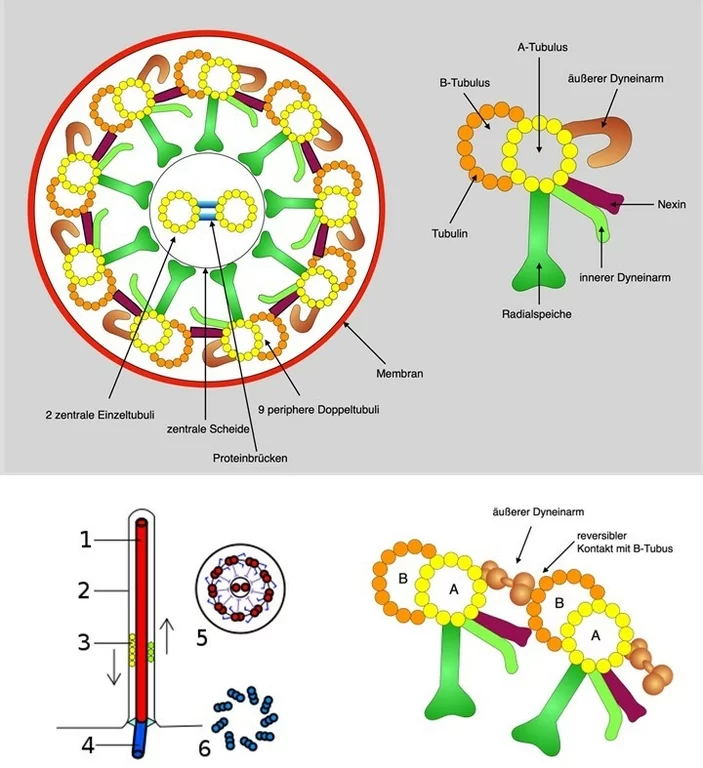

Bau der Eukaryoten-Geißel

Bild links oben: Der immer nur kurz 9+2 (9 periphere Doppeltubuli und zwei zentrale einzelne) genannte Bau der Eukaryoten-Geißel, wird hier in allem Detail dargestellt. Bild rechts oben und rechts unten in funktionellen Details gezeigt.

Autor der Bilder und von Teilen des Textes: Ulrich Helmich

Die Doppeltubuli sind nicht beide als vollständige Tubuli aus 13 Tubulinfilamenten aufgebaut, vielmehr ist nur ein Mikrotubulus (A) vollständig, an den sich ein unvollständiger mit nur 11 (nicht 10, wie hier dargestellt) Filamenten halbmondförmig anschließt (B). Zwei Dyneinarme, Motorproteine, heften an den vollständigen Mikrotobulus sich an, wobei der äußere Dyneinarm die Verbindung zum benachbarten unvollständigen Mikrotubulus herstellt. Er ist mit seiner Basis am Mikrotubulus A befestigt, und mit seinem Kopf kann er Kontakt mit dem Tubulus B des benachbarten Doppeltubulus aufnehmen.

Wenn ATP anwesend ist, werden die Dyneinköpfchen gelöst, unter Spaltung von ATP um ca. 45 º bewegt und dann neu mit dem B-Tubus verbunden, wobei ADP und Phosphat freigesetzt werden. Dabei nehmen die Dyneinköpfchen wieder ihre Ausgangsposition ein. Die Folge dieser Aktion ist eine kleine Verschiebung der benachbarten Doppelmikrotubuli.

Doppeltubuli sind durch die Nexin-Brücken miteinander starr verbunden. Eine Verschiebung benachbarter Doppeltubuli kann daher nicht stattfinden, so dass sich die Gesamtstruktur verbiegt und sich damit auch die Geißeln verbiegen.

Bild links unten: Schema einer Eukaryoten-Geißel

1 – Axonem, 2 – Zellmembran, 3 – Stofftransport innerhalb der Geißel, 4 – Basalapparat; 5 – Querschnitt durch die Geißel außerhalb der Zelle, 6 – Querschnitt durch den Basalapparat innerhalb der Zelle

Autor: Franciscosp2

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Eukarya, Echtzellkerner

13 Vom Gleiten zum Hybridantrieb (HP)

.

Parallel aneinandergeschmiegt,

Wohl mehrfach verbunden mit Armen Dyneins[1],

Überbrücken Dubletten von Tubuli[2]

Zentrifugal der Amöbe[3] plasmatischen Raum.

.

Intensiver Kontakt lässt so manches der Pärchen

Zum ungleich gestalteten Zwilling verschmelzen,

Denn einer der beiden verwendet gleich vier Tubulinfilamente[4] des andern,

Spart zwei dafür der eigenen ein.

.

Eine doppelte Röhre mit rundem und sichelmondförmigem Querschnitt

Gibt nebeneinander laufenden Dyneinen genügend Distanz,

Übergroße Vesikel[5]

Synchron gemeinsam zu zieh‘n.

.

– Imponierend erscheint zunächst die Idee

Konzertierter Aktion.

Doch hätte ein solche Konzept

Nicht bis heute Bestand? –

.

Abbauen, für immer entsorgen, oder für andere Zwecke verwenden?

Radial in ein schmales, vielleicht verlängertes Füßchen verschoben,

Versammeln sich Bündel von Paaren im flachzylindrischen Raum,

Belegen peripher die verlängerte, bodenverhaftete Extremität.

.

Pärchen um Pärchen verbinden gegabelte Arme Dyneins,

In einziger Reihe dem Dreizehner Tubulus[6] aufgesetzt,

Konstruieren so flugs eine Röhre

Aus neun etwas schräg orientierten, zu Tandems gepaarten Tubuli.

.

Zerrend und ziehend verschieben Motore die Zwillingstubuli

Rückwärts und vorwärts bis einmal reifengleich Bindeproteine, den

Röhrenverbund zementierend, die Paare streng parallel halten

Und dazu der Länge nach abgestimmt.

.

Tausend Motoren und mehr können nur dann funktionieren,

Wird nachhaltig Treibstoff[7] geliefert,

Der dem hohen Bedarf der beständig aktiven Maschinen genügt,

Sofern die Infrastruktur für kontinuierlichen Nachschub entspricht.

.

Eng ist der Raum in dem Röhrenversteiften Füßchen für ausschließlich

Passiven Transports dringend benötigten Adenosintriphosphats.

In Vesikeln verpackt, transportieren Motorproteine aktiv es entlang der Röhre

Des Füßchens Membran entlang.

.

Katzengleich strecken sich Dyneine,

Krallen sich oberhalb wieder am Tubulus fest,

Verbiegen so, zunächst noch ohne Koordination, die gesamten neun doppelten Tubuli,

Den vormals im Querschnitt runden Schlauch nun gänzlich verformend.

.

Die Stabilität der Struktur zu erhöhen,

Verankern Speichen, dem inneren Rand des Zylinders entspringend,

Das Rad an die mittigen Tubuli;

Halten so der verklammerten Zwillinge Stellung im Rund.

.

Zwangsläufig nimmt die armierte Extremität

Gleichfalls Zylinderform an.

Sacht sich bewegend, erzeugt sie kaum merklichen Druck oder Zug noch

Auf das Ende der Zelle.

.

Unregelmäßig verteilte, weit voneinander entfernte Dyneine erschweren