Myxogastria

zum Glossar über:

Myxogastria, Riesenzellschleimpilze

1 Alleine (HP)

.

Suchend durchschwimmt Flagellomyxa[1] Wasserfilme und -tropfen,

Folgt engverzweigten Kanälen bis hin zu bakterienbevölkerten Poren,

Lässt sich erwartungsvoll nieder, stülpt, vorsichtig tastend,

.

Umfängt sie hüllend mit der Membran[5],

Verschmilzt den belad‘nen Container

.

Nicht nach Teilung ist Flagellomyxa zumute;

Sucht vielmehr möglichst schnell einen Partner,

Für flexibles Verhalten in der ständig sich ändernden Welt.

.

Volumen- und flächenverdoppelt,

Verliert sie, weil unpraktikabel, die Geißeln[12],

Wälzt, bestens sich nährend,

Ohne viel Aufwand sich über Zellkolonien hinweg.

.

Unübersichtlich erweist sich die Lage für ihren großen einzigen Kern[13].

Zu nahe an der Membran[14] besitzt er kaum Einfluss,

Nicht genügend weit reichen seine Befehle.

So gibt er, sich teilend[15], an seinen Partner Verantwortung ab.

.

Allmählich wird die Amöbe spektakulär riesig

Mit nun vielen Kernen, damit ihr Ensemble miteinander sie lenkt.

Hauptprobleme bereiten jedoch die wandernden Fronten!

Welche gibt nach, damit sich die Riesenamöbe nicht in Stücke zerreißt?

Denn Handtellergroß sind schon viele geworden.

So entscheidet jene Vorhut über die Richtung, deren Nahrung am meisten zählt;

Alles andere folgt ihrem eingeschlagenen Weg und

Bringt der Riesenamöbe Protoplasma über vernetzte Bahnen dorthin.

.

Von einer Amöbe lässt sich jetzt kaum mehr sprechen,

Denn ihr Protoplasma hat sich über weite Stränge verteilt;

Von Plasmodien[16 ]ist von nun an die Rede:

Eine riesige Zelle, die, wie auf Kommando alles, was auf ihrem Weg liegt, überströmt.

.

Fußnoten

[1] Flagellomyxa: Kunstname für einen hypothetischen Vorfahren, der sowohl als Flagellat als auch als Myxamöbe leben konnte

[2] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[3] Bacteria: Eine der drei Organismendomänen

[4] Womöglich auch Archäen: Bilden zusammen mit Bakterien die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[5] Plasmamembran, Zellmembran: Lipiddoppelmembran um den Zellinhalt herum

[6 ]Nahrungsvakuole: Eine Zellvakuole, die durch Endocytose aufgenommene Nahrung enthält

[7] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[8] Lysozyme: Spezielle Hydrolasen, durch Wasseranlagerung auflösende Enzyme

[9] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[10] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen

[11] Kerne zu verschmelzen, Karyogamie

[12] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[13] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[14] Plasmamembran, Zellmembran

[15 Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[16] Plasmodium (Morphologie): Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

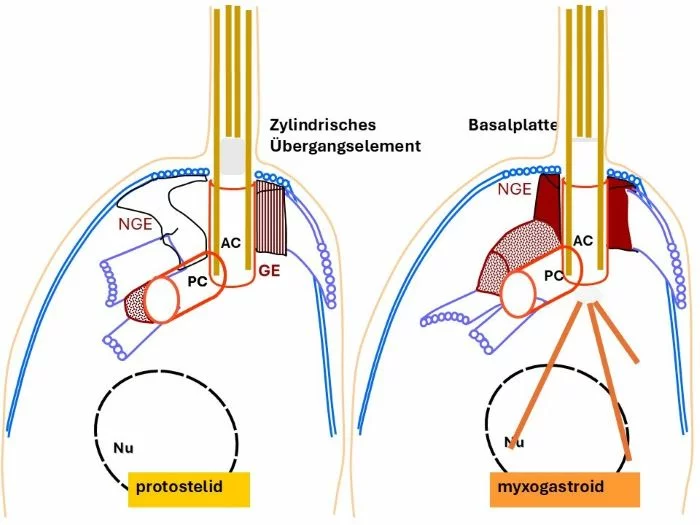

Vergleich der Geißelbasen der Protosteliida (protstelid) und Myxogstria (myxogastrid); (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Unterschiede liegen in Form und Position eines nichtgestreiften Elements (NGE, braun; bei protostelid nicht braun eingefärbt), im Vorhandensein eines gestreiften Elements (GE, protostelid) und in Anordnung und Größe eines anderen Geißelwurzelelements (punktiert); Mikrotubuli die über den Kern hinwegziehen (ocker) sind nur beim myxogastroiden Flagellaten vorhanden; ein zylindrisches Übergangselement (protostelid; grau), eine Basalplatte (Terminalplatte), (grau) bei myxogastroiden Flagellaten.

Bemerkenswert sind in beiden Fällen multitubuläre Bänder, die parallel zur Flagellatenoberfläche verlaufen, ein breiteres Band (blau) längs, ein schmäleres (violett) quer. Weitere Abkürzungen: AC: Centriol der nach vorne (anterior) gerichteten Geißel; PC: hinteres (posterior) Centriol, ohne Geißel; Nu: Nucleus.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen; Quelle nicht mehr nachvollziehbar.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Plasmodien von Physarum sp.(Originale; Reinhard Agerer)

Oben: Plasmodium auf Agarfläche, gefüttert mit Haferflocken; Netz bildende Protoplasmastränge gut zu erkennen

Unten: Sich zusammenziehendes, verdichtendes Plasmodium, um Fruchtkörper zu bilden.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Myxogastria, Riesenzellschleimpilze

2 Rhythmisch

.

Kompakt verdichtete Lagen Substrats

Grenzen, zwar lose, doch eng aneinander;

.

Weit breitet sich die vorwärtsschreitende Front,

Nur die wandernde Front findet Nahrung;

Nichts bleibt fürs hintere Ende zurück.

.

Elegant löst der Schleimpilz Verteilungsprobleme im intraplasmatischen[7] Raum:

Einem Fließen zur Front hin folgt ein kürzerer Stillstand:

Die Umkehr treibt Verdauungsvesikel[8] nach hinten in ihren unterversorgten Bereich,

Schickt im dann Takt Protoplasma[9] wieder voran.

.

Flexibilität und Sparsamkeit heißt die Devise.

Auch der nachrückende Teil des großen Plasmodiums soll jederzeit

Selbst in der Lage sein, Führungsfunktion zu übernehmen.

So verbinden Vorhut und Nachhut

Komplexe, vieladrig vernetzte Protoplasmastränge[10 ]für

Informationstransfer und reibungslosen Führungswechsel an ihrer Front.

.

Groß wie Handteller zeigt sich der Schleimpilz allmählich am Licht.

Aber plötzlich kommt Wind auf, lässt ihm keine Zeit, Sporen zu bilden.

Schnell wird er runzlig, zerteilt sich in zahllose Höcker,

Erstarrt – und vertrocknet scheinbar nur – zu Hügeln wie Horn.

.

Sklerotien[11] sind es, warten geduldig auf wiederkommenden Regen. –

Tatsächlich fallen ergiebig wieder Tropfen und lang;

Schon regt sich Leben im Innern der Häufchen,

Zu Plasmodien wandeln sich alle, zum strähnig-netzigen, schleimigen Pilz,

Vereinen sich wieder und gehen nun auf ein Neues

Als verschmolzene Riesenzelle auf Wanderschaft.

.

Erklettert alles, was ihr im Weg, auch steilere Hänge.

Erhebt zu Hunderten gleichrunde Köpfchen

Pumpt mit Protoplama sie voll,

So verbleibt dem Plasmodium nur seine hauchdünne Haut.

.

Wie auf Kommando erstarren die Köpfchen,

Doch Umwälzendes bereitet im Innern sich vor:

ER-Cisternen[12] verschmelzen zu Röhren, zu rundlichen Tuben;

Vesikel[13] befüllen die zarten Gebilde mit zügig erstarrendem Stoff.

.

Begrenzen mit flachen, membranumgrenzten Kalotten die Einflusssphäre der Nachbarn,

Runden die Miniportionen zu werdenden Sporen,

Schützen jede mit feinstrukturierter, wasserabweisender Wand.

.

Dicht aggregierte Sporenbehälter besetzen

Breitwürfig ihres Plasmodiums einstigen Ort.

Dunkeln ein wenig, trocknen in Bälde vollständig aus,

Bis nach einiger Zeit die dünne Peridie[16] zerplatzt.

.

Heraus quillt voluminöses Fadengeflecht[17],[18],

Mit Sporen bepudert, wie Mehl.

Expandiert das dichte Gewirr,

Katapultiert es den ersten Schub Sporen

Hinaus ins Freie zum Fall in die Tiefe.

Wartet danach auf fegende Brisen des Winds.

.

Hoch über dem Grund, exponiert am Rand schon offener Fruchtkörper,

Erfasst der Wind die wartenden Sporen.

Trägt freilich einen Teil nur davon,

Verstreut sie dem Standort entlang.

Ein Großteil rieselt über steinig-sandiges, trockenes Land.

Nur die Glücklichsten finden organisches Gut.

.

Portionsweise geben sich Sporen den Luftwirbeln hin.

Wiederholte Streuversuche führen bestimmt einen Teil

Zur richtigen Zeit zum günstigen Ziel[19]

.

Welch‘ Flexibilität bewahren sich manche Myxogastreen!

Filme von Wasser, gefüllte Kanäle und Poren

Entlocken begeißelte Schwärmer[22] den Sporen,

Bei Feuchte hingegen, entkriechen ihnen nackte Amöben nur.

.

Finden einander zwei geschlechtlich konträr gesinnte Amöben,

Oder zwei Flagellaten, so verschmelzen sie zur Zygote[23].

Doch auch Amöben können mit Schwärmern,

Bleiben zusammen flagellenlos aber ein Leben lang.

.

Fußnoten

[1] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[2] Plasmodium (Morphologie): Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[3] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[4] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet.

[5] Exoenzyme (Pilze): Von Pilzen durch die Zellwand ausgeschiedene Enzyme, die extrahyphal Substanzen in „mundgerechte“ Portionen, kleinere Moleküle, zerlegen, die dann durch die Zellwand aufgenommen werden.

[6] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) durch Endocytose in ein Vesikel, um sie zu verdauen

[7] Intraplasmatisch: Innerhalb des Protoplasten

[8] Verdauungsvakuolen, Verdauungsvesikel: Mikrobenumschließende Vesikel, entstanden aus Zellmembraneinstülpungen

[9] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[10] Protoplasmastränge: Das Plasmodium gliedert als Riesenamöbe seinen Protoplasten in Bahnen, in Adern, in Stränge auf, in denen das Protoplasma bevorzugt und schnell Richtung Front fließen kann; so ausgedünnte Bereiche des Plasmodiums können dazu nach und nach ihren gesamten Inhalt in diese Stränge verlegen, so dass bei Riesenplasmodien im Rückraum der Protoplast nur in den Strängen versammelt ist; vormals belegte Räume sind dann wieder plasmodienfrei.

[11] Sklerotien (Amoebozoa): Amöben oder Plasmodien können durch Verhärtung im äußeren Bereich zu hornartigen rundlichen Überdauerungsorganen werden, die mit Außensubstanzen den Protoplasten schützen, der sich bei genügend Feuchtigkeit wieder zu Amöben, zu Plasmodien, wandeln kann.

[12] ER (Abkürzung fürEndoplasmatischesRetikulum): Intrazelluläres Cisternensystem aller eukaryotischen Zellen. Es besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden und mit der Kernhülle in Verbindung stehen

[13] Vesikel: Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter

[14] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[15] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[16] Peridie (Myxogastria): Nichtzellige Abschlussschicht von Sporenbehältern (Sporangien, Fruchtkörpern)

[17] Capillitium (Myxogastria): Sterile Fasern zum Auflockern und Präsentieren der Sporen, basierend auf ER-Cisternen, die zu arttypischen Formen zusammengesetzt sind; in diese Cisternen meist, doch auch von außen, werden oft chitinhaltige Substanzen abgeschieden, die hohle oder solide Fasern mit oft charakteristischen Oberflächenstrukturen ergeben; diese Fasern können hygroskopisch beweglich sein.

[18] Pseudocapillitium (Myxogastria): Kann auf zweierlei Wesen entstehen. Werden Einzelfruchtkörper (Sporangien) dichtest zu einem komplexen, einheitlich erscheinenden Sammelfruchtkörper zusammengelagert, bleiben oft Wände der Einzelfruchtkörper erhalten, die als sterile Scheiden im Sammelfruchtkörper erscheinen; gelegentlich entsteht es auch durch aneinandergelagerte Plasmodienbereiche, wobei Zwischenräume erhalten bleiben, die von erhärten Plasmodiengrenzen umgeben sind.

[19] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht. Dieses Risikostreuen ist vergleichbar mit der Risikominimierung, die Aktieninhaber anwenden, wenn sie unterschiedlichste Aktien in ihrem Portfolio sammeln.

[20] Keimen: Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

[21] Plasmogamie und gleich darauffolgende Karyogamie

[22] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[23] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

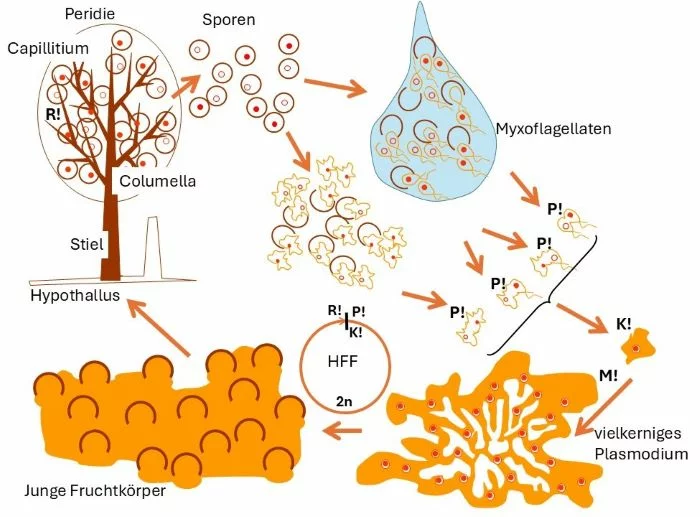

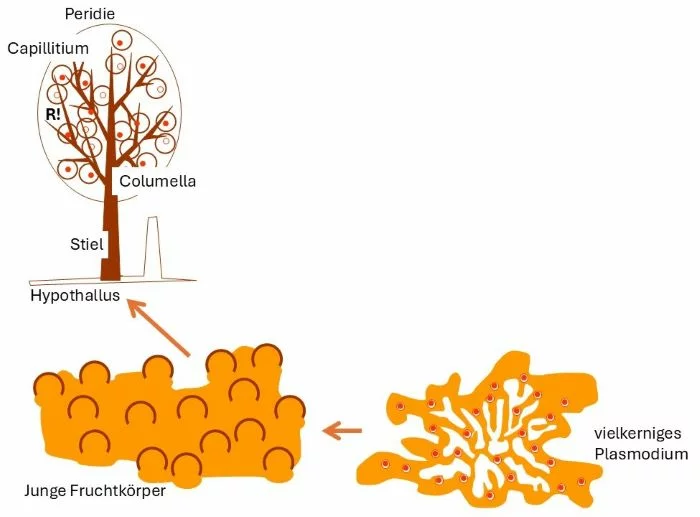

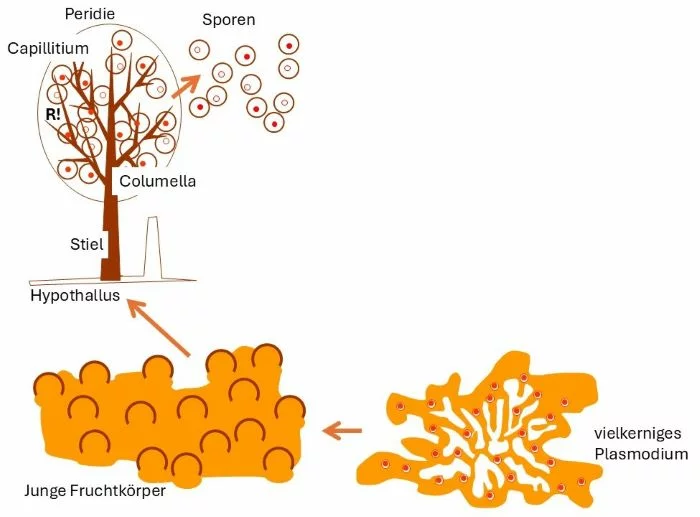

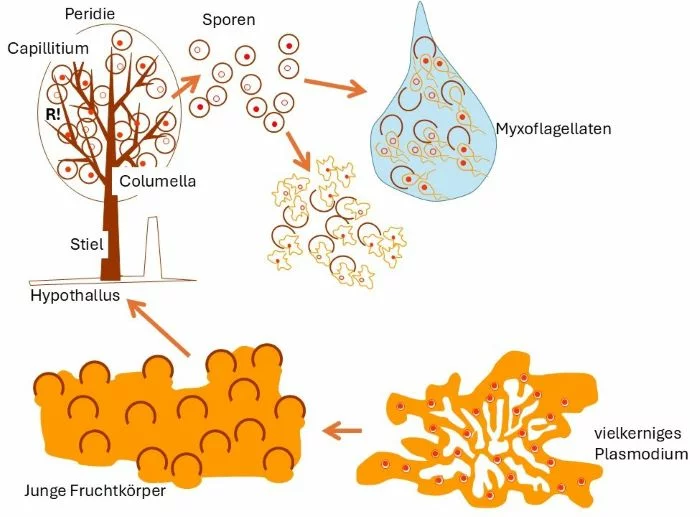

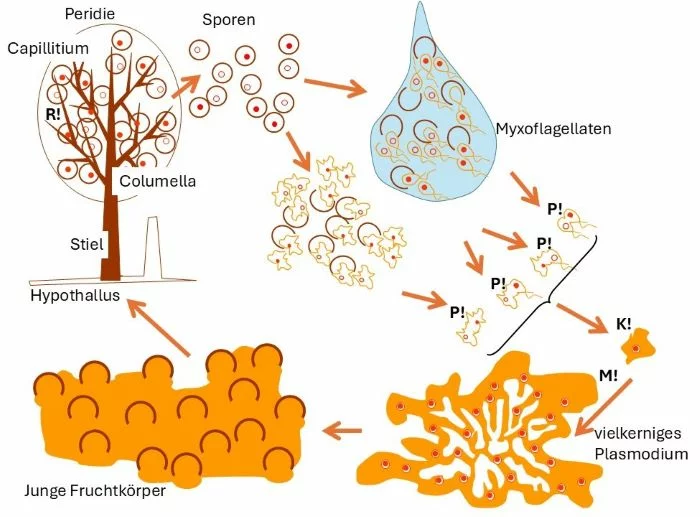

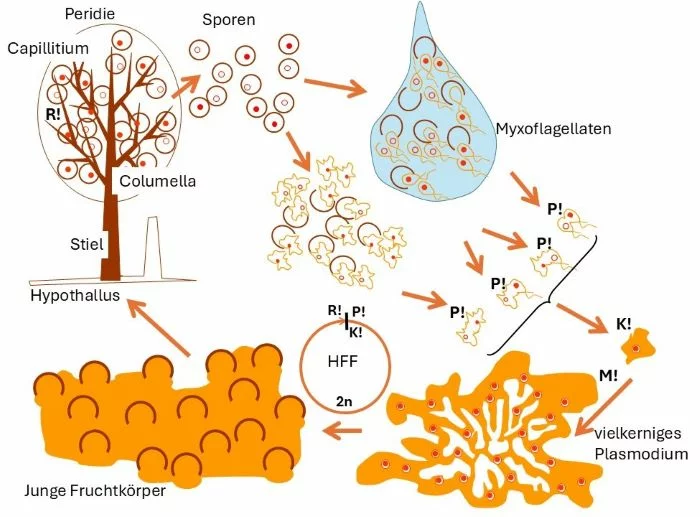

Lebenszyklus der Myxogastria (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nachdem sich ein vielkerniges diploides (Punkt- in Kringelkern) Plasmodium oft im Verborgenen sich ausreichend hatte ernährt,

kriecht es an die Oberfläche hin Richtung Licht, verdichtet sich unter Einschmelzung der Protoplasmastränge, formt, hügel- und köpfchenbildend junge Fruchtkörper,

woraus je nach Verwandtschaft und Art verschieden gestaltete Fruchtkörper entstehen; hier ein gestielter Fruchtkörper, in dem nach Meiose haploide Sporen unterschiedlicher, fortpflanzungstypischer Prägung (Sporen mit Punktkern und andere mit Kringelkern) entstehen.

An Fruchtkörpern lassen sich einige Strukturen erkennen: Ein Stiel (der verschiedenen Arten fehlt), der dem Hypothallus (substratbelegende Reste des Plasmodiums) entspringt, eine Columella als Fortsetzung des Stiels in den Fruchtkörper hinein, ein Capillitium, das hier von der Columella seinen Ausgang nimmt, in vielen Arten ohne Columella jedoch als separate oder vernetzte Faser vorliegen kann und die Peridie, die den Fruchtkörper (Sporangium) nach außen abschließt und nach Reife der Sporen

sich öffnet. Das Capillitium spielt dabei, je nach Gestalt, die Rolle der Präsentation, damit der Wind sie nach und nach abführen kann, oder der Auflockerung, wenn die Fasern hygroskopisch beweglich sind und somit nach und nach die Sporenmassen an die Oberfläche des Fruchtkörpers bringen.

Die Sporen haben nun generell zwei Möglichkeiten zu keimen. Manche Arten bieten nur eine der beiden Alternativen (mit Amöben oder mit Flagellaten), andere bieten je nach Umweltbedingung eine Wahlmöglichkeit an: Unter ausreichender Feuchte keimen sie mit Amöben, liegt tropfbares Wasser (Wasserfilm, etc.) vor, können sie mit Flagellaten keimen. Dabei entspringen mehrere Amöben oder Flagellaten den Sporen, denn Mitosen vermehrten die Zahl der haploiden Kerne aus denen die beweglichen Stadien, die Gameten, entstanden.

Konträrgeschlechtliche Paare können miteinander Plasmogamie (P!) und gleich anschließend Karyogamie (K!) vollziehen und eine diploide Zygote (Punkt- in Kringelkern) bilden. Dabei spielt es mitunter keine Rolle ob zwei Amöben, zwei Flagellaten oder eine Amöbe mit einem Flagellaten verschmelzen. Außerdem können sich Amöben in Flagellaten und umgekehrt wandeln. Durch Mitosen (M!) vermehren sich im Zuge des Plasmodiumwachstums die diploiden Kerne der Zygote.

In Kreisform dargestellt zeigt sich ein Diplont (Plasmodium), wobei nur die Sporen und die daraus entstehenden Gameten haploid sind. Diese bilden, nachdem die Zygote entstand, wieder ein vielkerniges, diploides Plasmodium. Wer will, kann in der mitotischen Vermehrung der Gameten in den Sporen eine Nebenfruchtform sehen; oder in den haploiden Amöben, die sich mitunter teilen können.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden acht Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

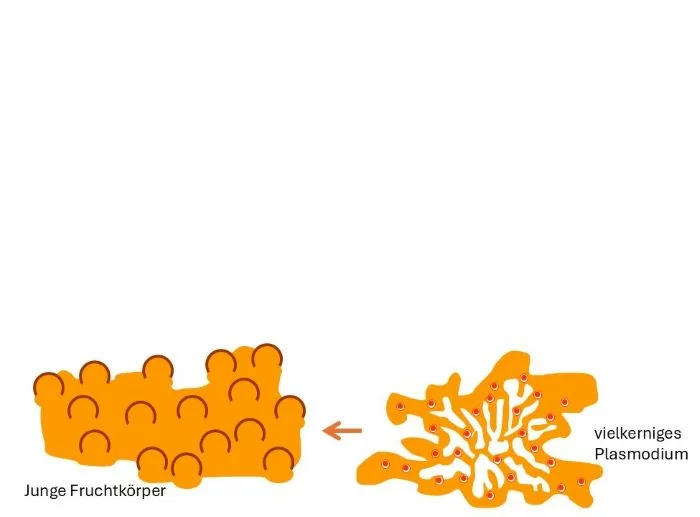

Nachdem sich ein vielkerniges diploides (Punkt- in Kringelkern) Plasmodium oft im Verborgenen sich ausreichend hatte ernährt,

kriecht es an die Oberfläche hin Richtung Licht, verdichtet sich unter Einschmelzung der Protoplasmastränge, formt, hügel- und köpfchenbildend junge Fruchtkörper,

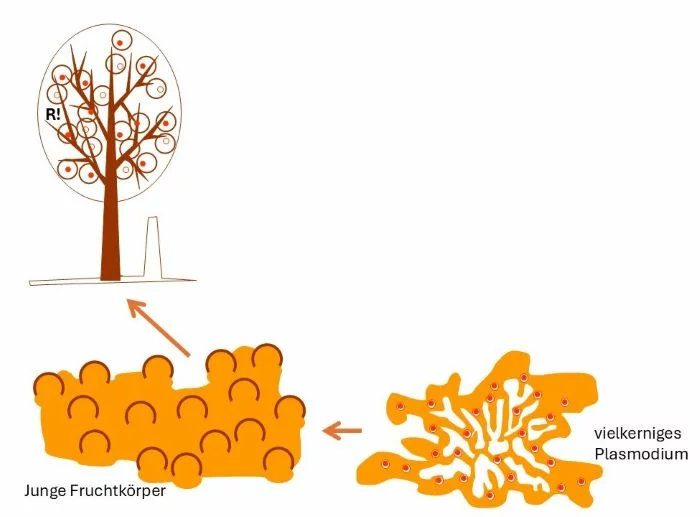

woraus je nach Verwandtschaft und Art verschieden gestaltete Fruchtkörper entstehen; hier ein gestielter Fruchtkörper, in dem nach Meiose haploide Sporen unterschiedlicher, fortpflanzungstypischer Prägung (Sporen mit Punktkern und andere mit Kringelkern) entstehen.

An Fruchtkörpern lassen sich einige Strukturen erkennen: Ein Stiel (der verschiedenen Arten fehlt), der dem Hypothallus (substratbelegende Reste des Plasmodiums) entspringt, eine Columella als Fortsetzung des Stiels in den Fruchtkörper hinein, ein Capillitium, das hier von der Columella seinen Ausgang nimmt, in vielen Arten ohne Columella jedoch als separate oder vernetzte Faser vorliegen kann und die Peridie, die den Fruchtkörper (Sporangium) nach außen abschließt und nach Reife der Sporen

sich öffnet. Das Capillitium spielt dabei, je nach Gestalt, die Rolle der Präsentation, damit der Wind sie nach und nach abführen kann, oder der Auflockerung, wenn die Fasern hygroskopisch beweglich sind und somit nach und nach die Sporenmassen an die Oberfläche des Fruchtkörpers bringen.

Die Sporen haben nun generell zwei Möglichkeiten zu keimen. Manche Arten bieten nur eine der beiden Alternativen (mit Amöben oder mit Flagellaten), andere bieten je nach Umweltbedingung eine Wahlmöglichkeit an: Unter ausreichender Feuchte keimen sie mit Amöben, liegt tropfbares Wasser (Wasserfilm, etc.) vor, können sie mit Flagellaten keimen. Dabei entspringen mehrere Amöben oder Flagellaten den Sporen, denn Mitosen vermehrten die Zahl der haploiden Kerne aus denen die beweglichen Stadien, die Gameten, entstanden.

Konträrgeschlechtliche Paare können miteinander Plasmogamie (P!) und gleich anschließend Karyogamie (K!) vollziehen und eine diploide Zygote (Punkt- in Kringelkern) bilden. Dabei spielt es mitunter keine Rolle ob zwei Amöben, zwei Flagellaten oder eine Amöbe mit einem Flagellaten verschmelzen. Außerdem können sich Amöben in Flagellaten und umgekehrt wandeln. Durch Mitosen (M!) vermehren sich im Zuge des Plasmodiumwachstums die diploiden Kerne der Zygote.

In Kreisform dargestellt zeigt sich ein Diplont (Plasmodium), wobei nur die Sporen und die daraus entstehenden Gameten haploid sind. Diese bilden, nachdem die Zygote entstand, wieder ein vielkerniges, diploides Plasmodium. Wer will, kann in der mitotischen Vermehrung der Gameten in den Sporen eine Nebenfruchtform sehen; oder in den haploiden Amöben, die sich mitunter teilen können.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Myxogastria, Riesenzellschleimpilze

3 Neuerung

.

Findet sich doch in Sporenbehältern zu Myxogástrien funktionell ein bedeutender Unterschied:

Liegen bei Protosteliida Sporen, sofern intern welche gebildet, frei im Sporangium[3],

So kommen bei Riesenzellschleimpilzen noch sterile Strukturen hinzu,

Die dem Sporenauseinanderhalten zunächst nur dienen;

Bei vielen höher entwickelten Arten jedoch dem scheinbar einzigen Zweck,

Fäden wie auch vernetzte Gerüste mit Sporen zu pudern,

Damit davon sie der Wind nach und nach nimmt.

.

Noch urtümlich erscheinende Arten,

Deren Plasmodium auch gar nicht so riesig erscheint,

Bilden kleine Sporangien, nur mit wenigen Sporen,

Doch zweigen vom Stielansatz spärlich nur Ästchen ab[4].

.

Andere füllen Sporangien, als Fruchtkörper meist bezeichnet,

– Weil größer, wenn auch oft nur zündholzkopfgroß –

Dicht mit einzelnen, bei Feuchtigkeitswechsel sich krümmenden Fasern;

Quellen allmählich heraus, nehmen folglich auch Sporen mit,

Die rundherum sich verstreuen;

Andere füllen die Köpfchen mit einem Raumnetz vollkommen aus[5].

.

Zu dichten Wäldchen stellen sich typische Bäumchen,

– Auch wenn jedes nur als Insel erscheint –

Aus lauter herbstlich gebräunten Säulchen:

Sporen fallen herunter, wie arg vertrocknetes Laub,

Lassen verkahlt am Ende die Bäumchen zurück;

Zeigen dann erst, wie dicht und hübsch seine Zweige nach

Außen gerichtet stehen am kerzengrade verlängerten Stamm:

Weit hebt der Stamm die verästelte Krone nach oben,

Er selbst bleibt als Stiel darunter ohne Geäst.[6]

.

Sporen Präsentier- und Haltegerüst.

.

Andere Sippen ziehen, bevor sie Fruchtkörper bilden

– Sporokarpien[9] werden diese Behälter oft auch genannt –

Das Plasmodium zur dichten Versammlung, zu Haufen, zusammen,

Stellen Fruchtkörper so eng, dass kein Auge sie mehr trennt;

Der Sporokarpien nach außen gedachte Begrenzung

Bleibt dazwischen als kaum noch erkennbarer Rest.

Als Sammelfruchtkörper gilt nun, was das Plasmodium gebildet,

Der Experten nun als Aethalium[10] gilt. –

.

Wer je mit Schleimpilzen sich hatte beschäftigt,

Den lassen Amöbenpilze sicherlich nicht mehr los:

Schon Farben und Formen faszinieren das unbewaffnete Auge;

Wem eine stark vergrößernde Lupe zur Hand,

Bei dem schlägt gewiss die Neugierde zu;

Wird ein Mikroskop sich womöglich besorgen,

Das Geheimnis zu lüften ihrer Natur.

.

Fußnoten

[1] Protosteliida: Einsporschleimpilze (Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[2] Plasmodium: Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

[3] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[4] Echinostelium spp. (Echinosteliales; nicht separat behandelt – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[5] Trichia spp. (Trichiales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[6] Stemonitis spp. (Stemonitales; nicht separat behandelt – Stemonitomycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[7] Capillitium (Myxogastria): Sterile Fasern zum Auflockern und Präsentieren der Sporen, basierend auf ER-Cisternen, die zu arttypischen Formen zusammengesetzt sind; in diese Cisternen meist, doch auch von außen, werden oft chitinhaltige Substanzen abgeschieden, die hohle oder solide Fasern mit oft charakteristischen Oberflächenstrukturen ergeben; diese Fasern können hygroskopisch beweglich sein.

[8] Personen, die sich mit Schleimpilzen beschäftigen

[9] Sporokarpien: Fruchtkörper, Sporangien

[10] Aethalium (Myxogastria): Sammelfruchtkörper eines Plasmodiums, der durch eine Außenschicht geschützt wird und im Innern einzelne, kaum voneinander abgegrenzte Fruchtkörper aufweist; evolutiv zu verstehen als Verschmelzung von Einzelfruchtkörpern, die gelegentlich noch durch Peridienreste zu erkennen sind.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Myxogastria, Riesenzellschleimpilze

4 Waldspaziergang

.

Gehst du nach tagelangem Regen durch dampfende Wälder

In der ersten noch scheu durchs Blätterdach blinzelnden Sonne,

Achte auf tropfnasse Stämme und Stubben,

Gönn dir die Zeit für einen forschenden Blick! –

.

Fleischrote Kugeln hängen am feuchtdunklen Stumpf;

Wenige legten sich graubraun metallischen Glanz auf die Haut,

Doch morgen zerfallen schon manche in braunpulvrige Massen.

Vom Winde verweht, bleiben nur staubtrockene Reste zurück[1]. –

.

Braunscheckige Rindenschnitzhaufen

In der Ferne am Wegesrand zieh‘n dich nun an:

Semmel- und schwefelgelbe Kissen liegen zerstreut

Auf dem Borkenhaufen herum.

.

Gerberlohe[2] nennt der Naturkundler sie,

Denn vor Hunderten Jahren noch zierten sie Abfallhalden des Gerberbetriebs.

Nach Tagen sind sie verwandelt in violettschwärzlichen Puder,

Zerstreut und vertragen vom Sturm. –

.

Sonnendurchglänztes Laub einer Buche[3] überdeckt den Boden vor dir.

Ein riesiger, pilz- und moosbewachsener Stamm liegt neben dem Pfad

Und regt, gelb überglänzt, deine Neugierde an:

Eine gelbschleimige, bogig-buchtige Front

Schiebt sich, mit dicknetzigen Adern[4] verbunden,

Über alles, was in die Quere ihr kommt.

.

Wie eine Riesenamöbe mutet der Fächer dich an,

Doch zu langsam ist die Bewegung, um diese zu sehen,

Zu klein die Portionen, die sie verschlingt,

Hinter dem wandernden Wesen aber ist alles verarmt.

.

Woher kommt wohl der seltsame Schleim? –

Mehr als handtellergroß bedeckt er den modernden Baum!

Kam er aus Tiefe des Stamms gekrochen? –

An anderer Stelle erscheint alles in farbenfrohem, vielgestaltigem Glanz. –

.

Freudig oder auch trist, zeigen Schleimpilze sich dem Betrachter.

Vom Bruchteil des Millimeters zu Dezimetern groß

Entlassen sie Sporen aus einzelnen Körpern,

Die doch oft nur liegen in engstem Verbund.

.

Und Wanderer, triffst du ein schleimig-netziges Wesen,

Kleinste stäubende Körper in all ihrer Pracht,

So setz dich und freu dich an den Geschöpfen.

Steh erst wieder auf, wenn du ihre Geschichte bedacht.

.

Fußnoten

[1] Lycogala epidendrum: Blutmilchpilz (Liceales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[2] Gerberlohe: Fuligo septica (Physarales – Myxogastromycetidae – Myxogastria – Amoebozoobionta – Amoebozoa –…)

[3] Rotbuche: Fagus sylvatica (Fagaceae – Fagales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae –…)

[4] Plasmodium (Morphologie): Vielkerniger, eigenbeweglicher Protoplast (Amöbe), der durch Kernteilung ohne nachfolgende Zellteilung entsteht

Eingestellt am 14. Juni 2025

.