Gregarinasina

zum Glossar über:

Gregarinasina, Gregarinenartige

1 Lebenskreislauf

.

So wird asexuelle Vermehrung[3] unumgänglich, bringt sie doch,

.

Verkompliziert wird, besonders wenn Wirtswechsel eingeschlossen,

Die oft in geschloss'nen Behältern erfolgen und zudem,

Wenn in Zygoten[11] asexuelle Vermehrung erfolgt.

.

Diese allgemeine Schilderung soll, so ist zu hoffen,

Helfen, der Gregarinasina Entwicklung nun leichter zu versteh'n:

Eine Gregarine, ihre Gestalt lassen wir zunächst beiseite,

Drang als Sporozoit[12] in des Wirts Leibeshöhle oder in ein spezielles Organ, Bevor es, durch seine Oberfläche sich vom Wirt ernährend,

Zum reifenden großen Individuum wuchs.

.

– Anfangs noch heften Sporozoite

Sich mit Conoid[13] an des Wirts Zellen,

Wandern aber, wenn größer, mit Hilfe submikroskopischer[14] Oberflächenfalten,

Oberfläche gelöste Nährstoffe aus dem Wirt auf. –

.

Umgeben gemeinsam sich mit schützender Hülle, werden zur Cyste[21];

Diese multiple Gametenbildung durch die Gamonten in der Gamontencyste

Kommt einer schnellen Vermehrung, einem Nebenkreislauf, gleich.

.

Jede Zygote wird, nachdem sie mit eigener Wand sich umgeben,

Nach Meiose und anschießender Mitose, zur Mutterzelle alsdann

Von acht haploiden[27] Sporozoiten, die sich vergrößern

Und einen von zwei möglichen Wegen beschreiten, wenn sie befreit:

.

Wachsen Entweder heran zu Gregarinen,

Beschreiten sexuell den weiteren Weg,

Oder zerteilen sich mitotisch asexuell, im Wirt

Ihren Bestand zu vermehren[28], lassen ihn, wenn einmal befallen, nie wieder los.

.

Fußnoten

[1] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[2] Apicomplexa: Komplexspitzler (Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[3] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[6] Hauptkreislauf, Hauptfruchtform: In diesem Teil des Entwicklungskreislaufes finden P!, K! und R! statt; hier erfolgt also die sexuelle Fortpflanzung; während im Nebenkreislauf, in der Nebenfruchtform, nur asexuelle Vermehrung durch M! erfolgt

[7] Nebenkreislauf, Nebenfruchtform: Eine asexuelle Vermehrung, die nicht direkt in den Entwicklungskreislauf (Hauptkreislauf, Hauptfruchtform) eingeschaltet ist, sondern für eine seiner Phasen der schnellen, oft explosionsartigen Vermehrung dient

[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[9] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[10] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[11] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[12] Sporozoit (Apicomplexa): Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[13] Conoid (Apicomplexa): spiralig angeordnete, apexnahe Mikrotubuli

[14] Submikroskopisch: Sehr klein, nicht mehr mit normalem Lichtmikroskop erkennbar

[15] Actin,Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[16 Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[17] Diffusion: Physikalischer Prozess der zum Ausgleich unterschiedlicher Konzentrationen von Stoffen in Gasen und Flüssigkeiten führt

[18] Mikroporen (Apicomplexa): Submikroskopische Poren der Zelloberfläche, durch die dem Wirt Nahrung entnommen wird

[19] Gamonten (Apicomplexa): Unbegeißelte, große, parasitisch lebende, als Gameten wirkende, oder gametenbildende, Zellen

[20] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[21] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[22] Isogamie: Plasmo- und Karyogamie gleichgestalteter Gameten

[23] Anisogamie (morphologische): Plasmo- und Karyogamie unterschiedlich gestalteter Gameten

[24] Iso-, respektive Anisogamenten; im zweiten Fall spricht man von Makro- und Mikrogameten

[25] Gamontencyste: Vor der Gametenbildung schließen sich die beiden Gamonten in eine schützende Hülle, in eine Cyste ein

[26] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[27] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[28] Merozoiten (Apicomplexa): Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

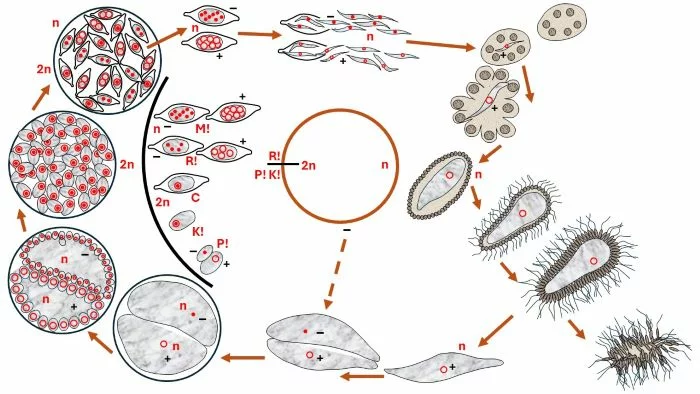

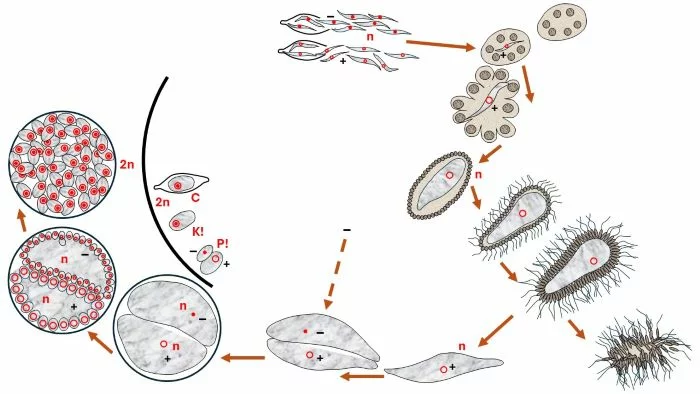

Lebenszyklus von Monocystis (Gregarinasina);(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Acht haploide (–)- und (+)-gestimmte Sporozoite (Punkt- bzw. Kringelkerne) verlassen Zygoten und befallen, nachdem sie von Regenwürmern aufgenommen wurden, spermienbildende Zellen der Regenwurmhoden und vergrößern sich, sich davon ernährend (strukturierte rundliche Flächen: sich bildende Spermien des Regenwurms),

Bis, was zum Gamonten werden wird, der Zelle Inhalt vollkommen aufgebraucht hat und Spermien, zunächst noch ohne Geißel, letztlich mit ihren Geißeln den Gamonten wie mit einer Hülle umgeben, aus der Monocystis schlüpft und die Masse der Spermien zurücklässt.

Zwei als Gamonten fungierende, konträrgeschlechtliche, haploide (Punkt- bzw. Kringelkern) Zellen legen sich eng aneinander und umhüllen sich mit einer Wand, werden zur Gamontencyste; jeder der beiden Gamonten bildet an seiner Peripherie eine große Menge an Gameten (Zellen mit Punkt- bzw. Kringelkern), die je durch Plasmogamie und durch unmittelbar anschließende Karyogamie zu diploiden Zygoten verschmelzen.

[Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: P!, K! und C (Cystenwandbildung der Zygoten)]. – Die multiple Bildung der Gameten aus je einem Gamonten kann als schnelle asexuelle Vermehrung, als Nebenkreislauf im Entwicklungszyklus verstanden werden.

Die Zygoten encystieren sich, vollziehen die Meiose und schließen eine Mitose an, so dass acht haploide Kerne (Punkt- bzw. Kringelkerne) in den Zygoten entstehen. [Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: R! und M!]

Die Zygoten werden aus der Gamontencyste frei und entlassen acht haploide, konträrgeschlechtliche (Punkt- bzw. Kringelkerne) Sporozoite, womit der Kreislauf geschlossen ist.

In Kreisform dargestellt zeigt sich ein haploider Organismus (n), bei dem nur die Zygote diploid (2n) ist. Eine asexuelle Vermehrung, ein Nebenkreislauf, findet in der Gamontencyste statt. Außerdem erfolgt ein Organismenwechsel, wobei von einem zweiten Wirt eigentlich nicht gesprochen werden kann, denn der zweite Organismus (Vögel; oft Amsel oder Elster) ist nur der Freisetzer der Zygoten durch Koten, nachdem ein gefressener infizierter Regenwurm verdaut worden ist.

Nach Storch & Welsch (2014), Seite 31, Abb. 15

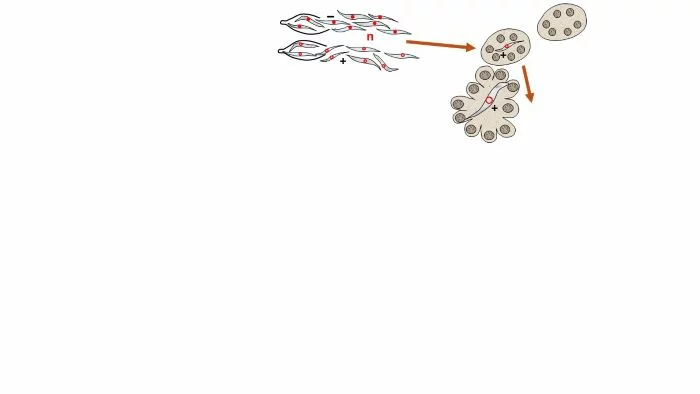

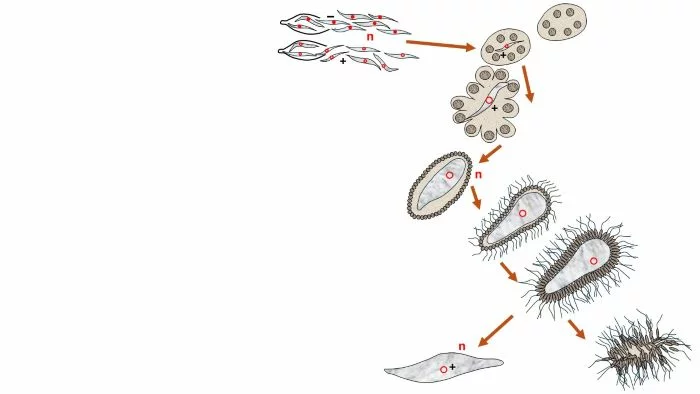

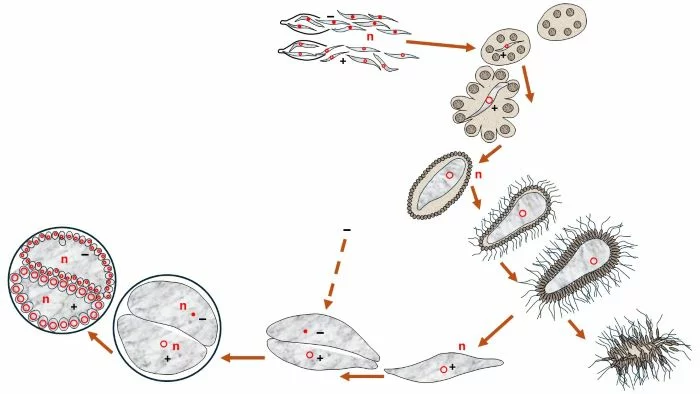

In den nachfolgenden sieben Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

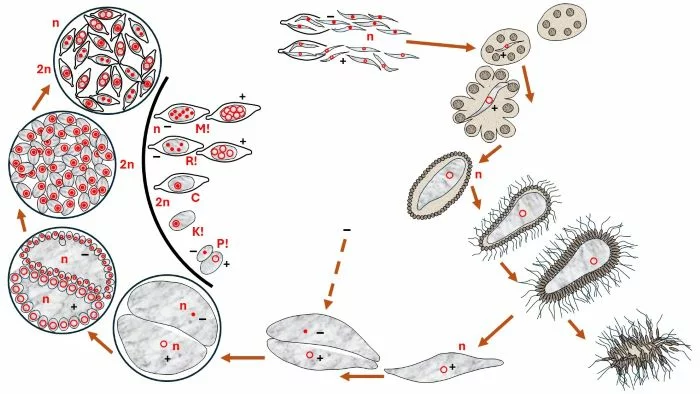

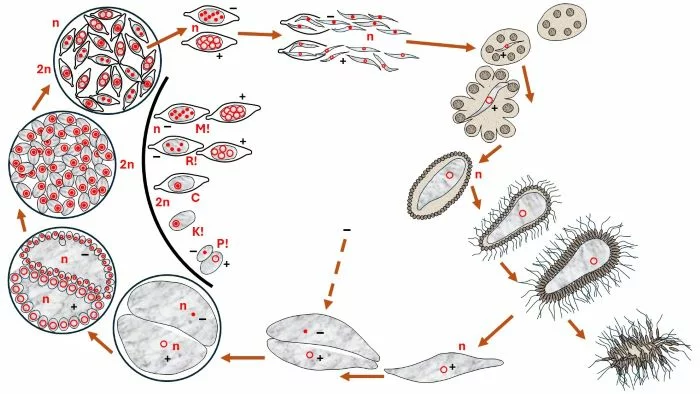

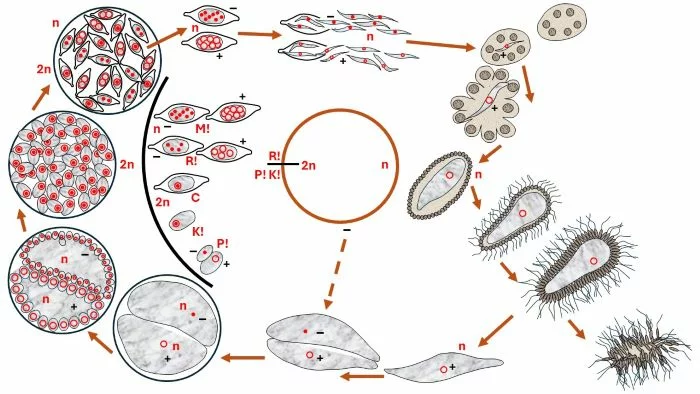

Acht haploide (–)- und (+)-gestimmte Sporozoite (Punkt- bzw. Kringelkerne) verlassen Zygoten und befallen, nachdem sie von Regenwürmern aufgenommen wurden, spermienbildende Zellen der Regenwurmhoden und vergrößern sich, sich davon ernährend (strukturierte rundliche Flächen: sich bildende Spermien des Regenwurms),

Bis, was zum Gamonten werden wird, der Zelle Inhalt vollkommen aufgebraucht hat und Spermien, zunächst noch ohne Geißel, letztlich mit ihren Geißeln den Gamonten wie mit einer Hülle umgeben, aus der Monocystis schlüpft und die Masse der Spermien zurücklässt.

Zwei als Gamonten fungierende, konträrgeschlechtliche, haploide (Punkt- bzw. Kringelkern) Zellen legen sich eng aneinander und umhüllen sich mit einer Wand, werden zur Gamontencyste; jeder der beiden Gamonten bildet an seiner Peripherie eine große Menge an Gameten (Zellen mit Punkt- bzw. Kringelkern), die je durch Plasmogamie und durch unmittelbar anschließende Karyogamie zu diploiden Zygoten verschmelzen.

[Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt: P!, K! und C (Cystenwandbildung der Zygoten)]. – Die multiple Bildung der Gameten aus je einem Gamonten kann als schnelle asexuelle Vermehrung, als Nebenkreislauf im Entwicklungszyklus verstanden werden.

Die Zygoten encystieren sich, vollziehen die Meiose und schließen eine Mitose an, so dass acht haploide Kerne (Punkt- bzw. Kringelkerne) in den Zygoten entstehen. [Rechts davon (neben der Kreislinie als Ausschnitt einer Cystenwand) sind die Einzelvorgänge dargestellt:R!undM!]

Die Zygoten werden aus der Gamontencyste frei und entlassen acht haploide, konträrgeschlechtliche (Punkt- bzw. Kringelkerne) Sporozoite, womit der Kreislauf geschlossen ist.

In Kreisform dargestellt zeigt sich ein haploider Organismus (n), bei dem nur die Zygote diploid (2n) ist. Eine asexuelle Vermehrung, ein Nebenkreislauf, findet in der Gamontencyste statt. Außerdem erfolgt ein Organismenwechsel, wobei von einem zweiten Wirt eigentlich nicht gesprochen werden kann, denn der zweite Organismus (Vögel; oft Amsel oder Elster) ist nur der Freisetzer der Zygoten durch Koten, nachdem ein gefressener infizierter Regenwurm verdaut worden ist.

.

Gregarinasina, Gregarinenartige

2 Gestalten

.

Die etwa vierzehnhundertundfünfzig Gregarinasina-Arten

Unterscheiden sich nicht nur in der Art ihres Wirts,

Auch in der Gamonten Gestalt und in Einzelheiten des Lebenskreislaufs,

Der aber generell dem geschilderten folgt.

.

Zweizellig gliedern sich Gregarina-Arten[1],

Wobei der kleinere Abschnitt[2], immer kernlos und lichter, vorangeht,

Der zweite, trüb, voll von Reserven,

Trägt das Kommandozentrum, den Kern.

.

Verschiedene Arten tragen ganz vorne, vor der ersten Zelle,

Etwas Unzelluläres von artspezifischer Form[3],

Eine Struktur, die sie verwenden,

Sich im Wirt festzuhalten, damit sie den Halt nicht verlier’n.

.

Gregarina polymorpha[4] ist eine Spezies,

Die im Darm von Mehlwürmern[5] haust:

Plump kommt sie daher, wie ein Schneemann, mit Kopf so breit wie der Körper,

Ein Haftorgan[6] verwendet und braucht sie nicht. –

.

Monocystis[7] hingegen, in Samenblasen von Regenwürmern zu Hause,

Kommt ohne Epimerit nur einzellig daher,

Werden Regenwürmer[8] von Vögeln gefressen,

Bleiben am Leben, warten bis mit Kot auf den Boden sie fallen.

Haben sie Glück, zieht ein Regenwurm sie in den Darm:

Verlassen ihn, ihn durchwandernd, suchen die Körperhöhle,

Streben der Samenblase zielgenau zu,

Dringen in Zellen der Keimzellenbildung,

Zehren alles von innen her aus.

.

Fußnoten

[1] Gregarina spp.: Gregarinen i.e.S. (Gregarinasina – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[2] Protomerit: Vordere, zellkernlose Zelle

[3] Epimerit (Gregarinasida): Hintere, kernführende Zelle

[4] Gregarina polymorpha: Vielgestaltige Gregarine (Gregarinasina – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[5] Larven der Mehlkäfer: Tenebrio molitor (Tenebrionidae; nicht separat behandelt – Polyphaga – Coleoptera – Neuropteroidea – Neuromecoptera –…)

[6] Epimerit

[7] Monocystis spp: Einzellgregarinen (Gregarinasina – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[8] Regenwürmer: Lumbricidae (Oligochaeta – Clitellata – Annelida – Schizocoelia – Spiralia –…)

[9] Sporozoit: Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[10] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

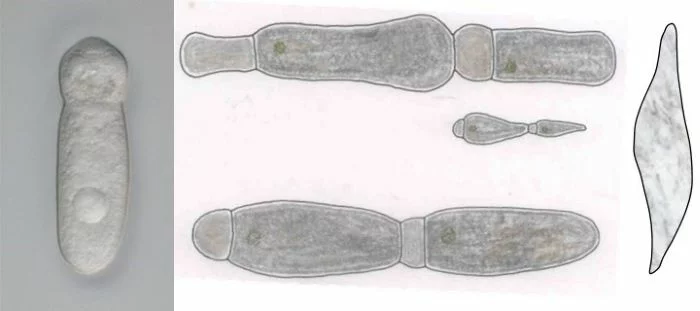

Verschiedene Gregarinasina

Links: Gregarina sp.

Zweizellige Gregarine mit zellkernlosem Protomerit (oben; vorne in Bewegungsrichtung) und zellkernhaltigem Deutomerit (unten; hinten in Bewegungsrichtung).

Autor: Sonja I. Rueckert

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Mitte: Gregarina spp. (Tusche, Kreide; Reinhard Agerer)

Gregarinen-Tandems aus dem Mehlwurmdarm: oben: Gregarina cuneata; Mitte: Gregarina steini; unten: Gregarina polymorpha. Mit zellkernlosem Protomerit (kleine Zellen jeweils links; vorne in Bewegungsrichtung) und zellkernhaltigem Deutomerit (rechts; hinten in Bewegungsrichtung).

Nach Storch & Welsch (2014), Seite 28, Abb. 14

Rechts: Monocystis sp. Einzellige Gregarinasine (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Nach Storch & Welsch (2014), Seite 31, Abb. 15

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht