Cryptosporidia

zum Glossar über:

Cryptosporidia, Cryptosporidienartige

1 Was an ihrem Entwicklungskreislauf anders ist

.

Der andere bildet Mengen an Mikrogameten[5],

So enthält die weibliche Gamontencyste eine Oocyste[6] nur.

.

Aus der Gamontenoocyste[7]

Durchdringen der Darmzellen Bürstensäume[10],

Nisten in Vakuolen sich ein,

Bilden wohlgenährte Zellen für die bekannten Alternativen:

Asexuell sich potenzierend, zu Merozoiten[11] zu werden, oder sexuell

Sich zu gerieren mit Oocyste als Ziel.

.

Nicht identisch aber ist der Oocysten Verhalten,

Dickwandig werden achtzig Prozent.

Sie überdauern im Kot außerhalb der Wirte,

Die anderen setzen ihr Unwesen im Inneren fort.

.

Wird mit ihnen verunreinigtes Wasser oder Nahrung aufgenommen,

Kommt es bei Wirbeltieren[12] zur Infektion.

Wird der Mensch[13] befallen,

Antwortet mit wässrigem Durchfall der Darm.

.

Wenig gefährlich ist’s, werden gesunde Menschen von Cryptosporium parvum[14] befallen,

Immunsupprimierte Personen jedoch

Leiden daran heftig, denn die Krankheit

Führt nicht selten zu Dehydrierung[15] und nachfolgendem Tod.

.

Fußnoten

[1] Gamonten (Apicomplexa): Unbegeißelte, große, parasitisch lebende, als Gameten wirkende, oder gametenbildende, Zellen

[2] Gamontencyste: Vor der Gametenbildung schließen sich die beiden Gamonten, oder nur je einer der beiden, in eine schützende Hülle, in eine Cyste ein

[3] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[4] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[5] Mikrogameten: Männliche Gameten; die kleineren bei Anisogamie; bei Oogamie die begeißelten Gameten (Spermatozoide)

[6] Oocyste: Zygote

[7] Gamontenoocyste: Gamontencyste, die infolge Oogamie nur eine Oocyste, eine Zygote, enthält

[8] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[9] Sporozoit (Apicomplexa): Eigenbewegliche, in einer Zygote entstandene, haploide, infektiöse Sporen der Apicomplexa

[10] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Actinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar durch ein Axionem

[11] Merozoiten: Durch Zergliederung ungeschlechtlich vermehrte Zellen

[12] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

[13] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[14] Cryptosporium parvum: Kleiner Verstecktsporling (Cryptosporidia – Conoidasida – Apicomplexa – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[15] Dehydrierung: Liegt vor, wenn es im Körper zu einem Flüssigkeitsmangel kommt, wenn über einen längeren Zeitraum mehr Flüssigkeit abgegeben als zugeführt wird.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

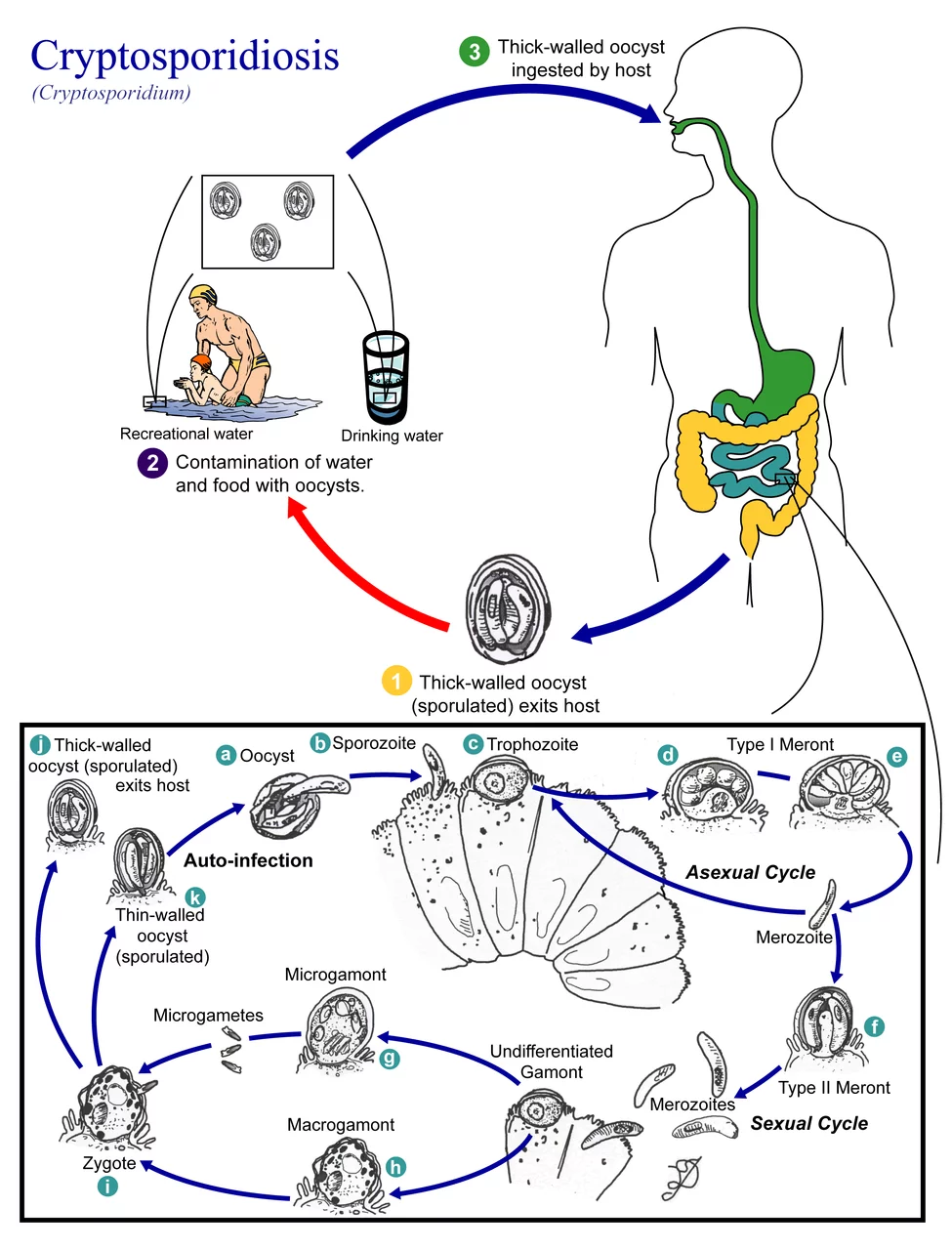

Entwicklungszklus von Cryptosporidien

Unten: Ausführlicher Lebenskreislauf

(a) Eine Zygote (Oocyste) keimt mit (b) haploiden Sporozoiten. Die sich in den Zellen der Dünndarmwand festsetzen und (c) dort sich zu Trophozoiten (aktive vegetative, sich ernährende Zellen) entwickeln, sich vergrößern und im sexuellen Kreislauf (d,e) zu einem sog. Typ I Meronten (intern aufgrund von Mitosen zunächst mehrkernig werdende, sich aufspaltende Zelle) werden, die Merozoite (Spaltzellen der Meronten) entlassen.

Im asexuellen Kreislauf, im Nebenkreislauf, können diese Merozoite den Wirt (Mensch) sofort wieder infizieren, so dass über schnelle Vermehrung eine hohe Infektionslast mit Cryptosporien und als Folge die Erkrankung Cryptosporiose entsteht.

Im sexuellen Kreislauf, im Hauptkreislauf, entstehen gleichfalls, aber etwas anders gebaute, Meronten, als Typ II Meronten (f) bezeichnet. Deren Merozoite infizieren zwar ebenfalls Darmzottenzellen, werden aber zunächst zu undifferenzierten Gamonten (Prägamonten), die sich zu Macrogamonten (h, mit einziger Eizelle als Inhalt) und zu Microgamonten (g) mit vielen Microgameten als Inhalt entwickeln. Werden diese frei, treffen sie auf einen Macrogamont mit Eizelle, vollziehen die Plasmogamie und anschließend die Karyogamie, um die diploide Zygote (i) zu bilden.

Zwei Entwicklungsmöglichkeiten besitzen diese Zygoten (i): Die einen bleiben dünnwandig (k), lassen nach Meiose haploide Sporozoite entschlüpfen, die im Wirt sofort wieder Darmzottenzellen infizieren und die Infektionslast erneut erhöhen (Auto-Infektion). Andere werden dickwandig (j) und verlassen als Dauerzygoten (Daueroocysten) den menschlichen Darm, um über verunreinigtes Wasser, bzw. Nahrung, wieder in einen Menschen zu gelangen.

In Kreisform dargestellt, würde sich ein haploider Organismus (n) zeigen, dessen Zygote allein diploid (2n) ist. Typ I Meronten und Merozoite dienen in einem asexuellen Kreislauf, im Nebenkreislauf, der schnellen, oft explosionsartigen Vermehrung des Parasiten.

Im Gegensatz zu Gregarinasina legen sich hier nicht zwei Gamonten in einer Gamontencyste zusammen, um danach sich in jeweils viele Macro- und Microgameten aufzuspalten, sondern jeder Gamont durchläuft unabhängig vom andern seine eigene Entwicklung: weiblich agierende Gamonten werden zu einem eineizelligen Macrogamonten, der männlich agierende zu einem vielzelligen Microgamonten, der daraufhin viele Microgameten entlässt. Es liegt also bei Cryptosporidien keine Anisogamie ungleichgroßer Gameten vor, wie dies bei Gregarinasina der Fall ist, sondern eine Oogamie.

Oben: Infektionszyklus beim Menschen

Die Dauerzygoten (1, Daueroocysten) mit schon haploiden Sporozoiten (nach Meiose) werden z. B. über Trinkwasser oder über Wasser beim Schwimmen aufgenommen (2), gelangen über Mund, Speiseröhre und Magen in den Dünndarm (3), entlassen dort die haploiden Sporozoite, wonach der Entwicklungskreislauf, wie oben geschildert, beginnen kann.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cryptosporidiosis_01.png

Autor: CDC/Alexander J. da Silva, PhD/Melanie Moser (PHIL #3386), 2002

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.