Bangiales

zum Glossar über:

Bangiales, Bangiaartige

1 Ihr heteromorpher Entwicklungszyklus

.

Oft wie einzellschichtige, faltige Blätter zeigt sich der Gametophyt[1],

Doch sind auch vielzellreihige Filamente[2] bekannt,

Vergrößern mit interkalarer[3] Zellteilung sich;

Dessen apikale[6] Zelle nur die Verlängerung trägt:

.

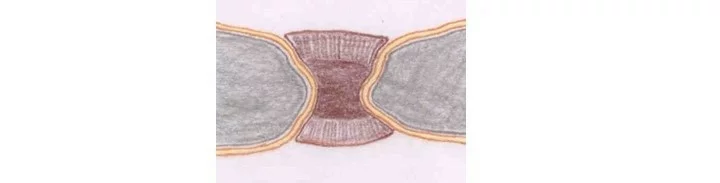

Porenverbindungen spart sich der Gametophyt,

Kommen in einzellreihfädigen Sporophyten allerdings vor;

Verschließen die Öffnung mit plasmamembranbedecktem Pfropf[7],

Der einfachst gebaut scheint, wäre nicht beidseits die helle, einlagige Schicht.

.

Fußnoten

[1] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[2] Filamente: Fadenartige Formen

[3] Interkalar: Dazwischen, zwischen beiden Enden

[4] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

[5] Trichale Organisation: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[6] Apikal: an der Spitze

[7] Zentraler Pfropf: Anfangs durch einen zentralen Porus miteinander verbundene Zellen werden nachträglich durch einen Pfropf voneinander wieder getrennt (bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Typ 5 Pfropf: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von einer dunkel färbenden Linie begrenzt und ist selbst in äußeren Bereichen jeweils vom zentralen Teil abweichend strukturiert; keine Plasmamembran überbrückt den Verschlussteil; die Plasmamembran kleidet nur den Porus aus und schließt an das Plasmalemma der Zelle. (Verschlussteil als Pfropf).

Nach van den Hoek et al. (1995)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

.

Bangiales, Bangiaartige

2 Die Vorzeigerotalge

.

Porphyra[1], der Rote Meersalat,

Zeigt einen Lebenskreislauf[2], wie Bangiales er typisch ist:

.

Porphyra entwickelt ein monözisches[3] Blatt,

Des Karpogons Zelle scheint kaum differenziert,

Weil eine nur wenig ausgeprägte Papille sie trägt,

Um Spermatien[6] zu weisen den richtigen Ort,

An dem für den Kern ein Löchlein zu bohren es lohnt.

.

Auch Spermatangien sind bescheiden geformt:

Eine perikline[7] Wand teilt nach außen es ab,

Zergliedert mitotisch[8] intern sie wiederholt,

Vermehrt der Spermatangien Zahl bis auf einundertundachtundzwanzig damit.

.

Befreit werden Spermatien durch quellenden Schleim,

Der im Innern wird produziert,

Auch des Spermatangiums Wand trägt dazu bei,

Drängt sie in Freiheit, überlässt sie dem Schicksal, dem Glück,

Das mit der Strömung zur Papille des Weibchens soll sie führ’n.

Diploid[9] wird des Karpogons Kern, wurden vom Glück sie verwöhnt;

Mitotische Teilungen folgen darauf.

Zweiunddreißig Karposporen[10] erzielen manche damit.

.

Treiben verzweigte trichale[13] Systeme weg vom Substrat;

Bis mancher Fäden Zellen, in Serie liegend, sich zu Monosporen[14] geformt,

Die, diploid noch, ihre Hülle verlassen,

Frei werden, für Meiose[15] bestimmt,

Deren haploide[16] Kerne darin verweilen, bis mit vierzelligem Faden die Spore keimt,

Mit Rhizoiden[17] sich festsetzt

Und, ständig sich teilend, zum blättrigen Gametophyten[18] wird.

.

Alles auf Sex zu setzen, liegt dem Roten Meersalat nicht!

Sein Rand gibt pro Zelle eine asexuell gebildete Monospore[19] ab.

Sie setzen sich fest, vermehren das rote Blatt, das

Einjährig, so sich ständig vermehrt;

Ausdauernd hingegen gibt der Sporophyt[20],

Jahraus jahrein Meiose vollziehende Sporen ab.

.

Fußnoten

[1] Porphyra: Roter Meersalat, Purpurtang (Bangiales – Rhodophyta – Plantae – Eukarya)

[2 ]Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[3] Monözisch: Weibliche und männliche Geschlechtsorgane sind auf ein und demselben Individuum

[4] Karpogon: Bei Rhodophyta; das weibliche, einzellige Geschlechtsorgan mit meist dünnem, fädigem Fortsatz (Trichogyne) als Kontaktmöglichkeit für das Spermatium, um damit die Chance eines Hängenbleibens zu erhöhen.

[5] Spermatangien: Bei Rhodophyta; Behälter mit einem einzigen Spermatium

[6] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[7] Periklin: parallel zur Oberfläche

[8] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (Chromatiden), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[9] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[10] Karposporen: Bei Rhodophyta; diploide Sporen, vom diploiden Karposporophyten (der Zygote entwachsen) gebildet

[11] Schnecken: Gastropoda (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[12] Muscheln: Bivalva (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[13] Trichale Organisation: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[14] Meiosporangium: Behälter, in dem sich infolge Meiose Sporen (Meisporen) bilden

[15] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[16] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[17] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[18] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[19] Monosporen: Bei Rhodophyta; asexuell (nur durch Mitosen) gebildete Sporen zur asexuellen Vermehrung von Sporophyten und/oder Gametophyten

[20] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Endpunkt erreicht