Chrysophyceae

zum Glossar über:

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

1 Chrysophora (HP)

.

Vergiss nie, woher du kommst,

Wo und wer deine Ahnen waren,

Wie sie zufrieden lebten in ursprünglicher Zeit,

Sich begnügten mit dem, was damals ihnen geboten,

Aber doch jede Chance ergriffen, wenn eine sich fand.

.

Chrysóphora lebte nach gleicher Devise,

Vergaß ihre Füßchen nicht:

Von Amöben immer wieder genutzte, veränderbare Struktur,

Holt, wie ehedem, auch flüssige Nahrung über die Haut[1].

.

Ans Licht schwimmt Chrysóphora während des Tages,

Doch nachts lebt sie im Dunkeln von

Zellen, die sie umschließt, was nahrhaft, verdaut,

Den Abfall entsorgt.

.

Der glattschäftigen, kürzeren Geißel Schwellung der Basis

Bedeckt der eingeschlossenen Alge hellleuchtenden, orangefarbenen Chloroplastenfleck,

Richtung und Intensität einfallenden Lichts.

Führt bei schwächerer Strahlung Chrysóphora hin zur Quelle,

Bei starker Beleuchtung von ihr weg;

Bestmöglichen Kompromiss.

.

Periphere Flachvakuolen bringt sie nah an den hochwillkommenen Gast,

Füllt dort sie mit filigranen Schüppchen von Silikat[7]

Transportiert sie zum mechanischen Schutz an ihren eigenen Rand.

Ochromónas[8] legt sie später wie Dachziegel außerhalb ab.

Doch wie lange brauchte es wohl

Bis diese Ordnung so stand?

.

Fußnoten

[1] Pellicula: Zellrinde, kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[2] Mastigonemen: Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis (1), einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht (2), die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen (3).

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Flimmergeißel: Eine Geißel, die mit Mastigonemen besetzt ist

[5] Hartes ultraviolettes Licht: Ultraviolette Strahlung (UV-A-Strahlung) zwischen 380 und 315 Nanometer Wellenlänge

[6] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[7] Silikat: Mineral aus SiO2bestehend

[8] Ochromonas: Goldflagellat (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

2 Rücklings nach unten

.

Verzichten auf Geißeln[4] vollkommen wieder,

Fahren fädige Füßchen[5] zum Fangen und Hangeln

Aus der zentralen Zelle hinaus.

.

Im Schatten, in ruhig liegenden Teichen,

Heften sie fein verzweigte Füßchen

An des Wassers Oberfläche,

Leben beständig

Mit seiner Spannung[8].

.

Fotosynthese[9] im diffus einfallenden Licht

Verhilft ihnen zu Süßem[10].

Viele oberflächlich flottierende Happen[11]

Verfangen in ihren filamentösen Füßchen sich,

Verhelfen zu fertiger Nahrung voll Vitaminen[12]

Und frischem, energiereichem Öl[13].

.

Mit dem Rücken nach unten lebt sich gefährlich.

Fliehen bei Angriff ist keine Option,

Doch das Verbinden zu weitflächig feinmaschigen Netzen

Vermindert im großen Verband vielleicht für die Einzelzelle die größte Gefahr[14].

.

Nicht viele fanden Gefallen

An hangelndem Wasserleben.

Nur wenige dieser Sippen verblieben

Bis in die ferne, bis in die heutige Zeit.

.

Fußnoten

[1] Rhizochrysis: Wurzelgoldalge (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[2] Rhizarachnion: Wurzelnetz (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[3] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Filopodien: Dünne, fadenartige Pseudopodien bei Einzellern oder wandernden Zellen in Vielzellern

[6] Schlenken: Wasseransammlung im Moor

[7] Moore: Ökosysteme, in denen durch Niederschläge, Grundwasserzufluss, Oberflächen- oder Quellwasser der Boden permanent wassergesättigt ist. Abgestorbenes organisches Material kann aufgrund von Sauerstoffmangel daher nicht, oder nur unvollständig abgebaut werden. Die Produktion organischer Substanz verläuft folglich schneller als deren Abbau. Auf diese Weise entsteht Torf.

[8] Oberflächenspannung: Eigenschaft der Oberfläche (Grenzfläche) zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas wie etwa der Luft. Die Oberfläche einer Flüssigkeit verhält sich ähnlich einer dünnen, gespannten, elastischen Folie.

[9] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[10] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[11] Nahrungspartikel

[12] Vitamine: Organische Verbindungen, deren regelmäßige Zufuhr mit der Nahrung (für den menschlichen Organismus) lebensnotwendig ist, da der Körper sie nicht oder nicht in ausreichenden Mengen selbst herstellen kann.

[13] Fettes Öl, Lipid: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[14] Herdentrieb: Verhalten mancher Tierarten in größerem Zusammenschluss von Individuen, in Herden, zu leben; hauptsächlich aus dem Grund, als Individuum in größerer Gemeinschaft besseren Schutz zu erlangen, als dies einzelnlebend möglich wäre. So ist auch manches Drängeln ins Zentrum der Herde als Individualschutz zu verstehen, während periphere vergleichsweise größerer Gefahr ausgesetzt sind, vielleicht sogar generell in gleicher Gefahr leben wie Einzeltiere. Dieser Vorteil mag in mancher Hinsicht mögliche Nachteile beim Nahrungserwerb ausgleichen, aber dafür entscheidend die Fitness erhöhen. Auch Menschen zeigen dieses Verhalten, überqueren sie in größerer Zahl gemeinsam eine befahrene Straße; die Vorsicht des Einzelnen lässt, falls nicht am Rande der Herde, dabei erheblich nach.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

3 Nicht mehr allein

.

Mucoblasten[1], eingesenkt in die Zellperipherie,

Sondern Schleime nach außen zum Schutz,

Oder als Hilfe zum Gleiten auf rauhflächigem Grund.

Kleben Tochterzellen nach ihrer Trennung zusammen,

Vereinen zur mehrzelligen Sphäre[2] sie

Für gemeinsames Schwimmen im dichten Verbund.

.

Verströmt die weiblich sich fühlende Zelle verlockendes Pheromon[6]:

Schon verlässt ein männlicher Partner den Ort seines eignen Gefüges,

Schwimmt hinüber und – vereint sich mit ihr[7].

.

Entlässt wohl nach meiotischer[11] Teilung

Vier Flagellaten, die

Mehrfach mitotisch[12] sich spaltend,

Jeweils zur Neukolonie zusammentreten und

Freischwebend langsam rotieren im Wasser des Hochmoors[13].

.

Wer wohl als Erster die Dauerzygote[14] silikatischen Ursprungs erfand?

Vielleicht doch schon Chrysophora[15] als Mutter all jüngerer Chrysophyceen.

Sie reichte den Bauplan ihren Verwandten zur

Optimierung für den universellen Gebrauch.

.

Achtzig Millionen Jahre zählen jedoch die aufgefundenen typischen Cysten erst.

Doch wer will glauben, dass diesen ausgetüftelten Bau

Parallel, in gleich komplizierter Gestalt,

Die Chrysophyceen-Verwandtschaft gleich mehrfach erfand?

.

Ein sonst dicht geschloss‘ner Ballon mit kleiner Öffnung zunächst

Verschließt sich mit proteinhaltigem[18] Pfropfen,

Sinkt hinab und legt sich zur Ruh.

.

Zoosporen[19], Coenobienzellen oder Zygoten

Bedienen sich dieser Methode.

Werden Populationen zu dicht,

Entzieh‘n sie so sich Konkurrenz durch die eigene Sippe für einige Zeit.

Teil um Teil nur keimen sie wieder,

Schicken nicht alle sofort ins aktive Leben zurück[20].

.

Fußnoten

[1] Mucoblast: Schleimvesikel

[2] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

[3] Synura: Rosetten-Goldkugel (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[4] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[5] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[6] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[7] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[8] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[9] yste (Überdauerungsform): Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[10] Siliciumdioxid: [SiO2]

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[13] Schlenken: Wasseransammlung im Moor

[14] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[15] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[16] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt;

[17] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[18] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[19] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[20] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht. Dieses Risikostreuen ist vergleichbar mit der Risikominimierung, die Aktieninhaber anwenden, wenn sie unterschiedlichste Aktien in ihrem Portfolio sammeln.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Synura

Autor: Deuterostome

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

4 Nicht ständig unterwegs (HP)

.

Unvorsichtig schwimmt Chrysophora[1] gefährlich nahe am Stein.

Im allerletzten Augenblick stößt sie noch die Schleimkapseln[2] aus,

Bleibt unverrückbar trotz all ihrer Geißelkraft kleben

Bis die Erschöpfung endgültig naht.

.

Verzweifelt schleudert sie ihre

Restlichen Kapseln noch aus,

Drückt den Schleim, langsam rotierend, zur Seite,

Hüllt sich dabei,

Mehr Zufall als Absicht,

In eine Schutztüte ein.

.

Ein Nachteil, den schnell sie zum Vorteil nun wendet und

Wimpernstrudelnd[3] sich Nahrung verschafft.

Denn mehr als zuvor sammelt sie Kraft, vermehrt sich mitotisch[4],

Übergibt ihr gewonnenes Können der Nachkommenschaft. –

.

Wie ist das möglich, mag sich der Biologe nachdenklich fragen.

Ein von außen erworbenes Merkmal vererben,

Ist doch Lamarckismus[5] in reinster Gestalt,

Als unhaltbare Hypothese ist er längstens ins Regal der Geschichte gestellt.

.

Aber nicht doch!

Heute kehrt

Lamarckismus als Epigenetik[6]

Wieder zurück!

.

Stress, wie seit kurzem wir wissen,

Verändert die DNA[7]:

Legt Gene[10] still, aktiviert aber andere neu.

.

Zwei oder mehr Generationen verspüren die Änderung.

Hält der Stress an,

Dehnt sich die Wirkung wohl weit darüber noch aus,

Bringt Nachkommen vielerlei Nachteile ein.

Doch, warum nicht auch Vorteile,

So, wie Chrysophora sie erfuhr?

.

Dennoch bleibt weiter die Frage,

Wie verstetigte Neues sich in seinem Genom?

Denn Methylierungen sind reversibel,

Doch was es braucht, ist ein bleibend modifiziertes Chromosom[11].

Oder ist es doch nur ein Mittel der Selektion[12]:

Wer das Extrem nicht verträgt, verschwindet langsam von dieser Welt?

Epigenetik damit nur Anpassungsgehilfe ist, unter dessen

Schutz mutativ sich Geeignetes etabliert?

.

Wie dem aus sei!

Chrysophoras Nachfahren leben bis heute gut mit der Tüte.

Mit Stielen verlängert, vermitteln sie ausdauernd Halt.

Als Tütenkolonie lebt heute Dinobryon[13].

.

Fußnoten

[1] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[2] Mucoblast: Schleimvesikel

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Lamarckismus: Theorie, dass Organismen Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können, die sie während ihres Lebens erworben haben.

[6] Epigenetik: Teilgebiet der Biologie, das sich mit zellulären Prozessen beschäftigt, welche die Aktivität von Genen beeinflussen. Es geht dabei insbesondere um die Genexpression, die die Entwicklung der Zelle zeitweilig festlegt. Die Epigenetik untersucht die Änderungen der Genfunktion, die nicht auf Veränderungen der Sequenz der DNA, etwa durch Mutation oder Rekombination, beruhen und dennoch an Tochterzellen weitergegeben werden. Grundlage für epigenetische Muster und deren Veränderungen sind biochemische Vorgänge, die anhaltende Änderungen an Proteinen des Chromatins hervorrufen, oder auch eine Methylierung der DNA selbst. Damit können Abschnitte oder ganze Chromosomen so beeinflusst werden, dass die Aktivität ihrer Gene (Transkription) erleichtert oder erschwert, erlaubt oder verhindert wird. Man spricht hier auch von epigenetischer Veränderung beziehungsweise epigenetischer Prägung. Da die eigentliche DNA-Sequenz dabei nicht verändert wird, können epigenetische Effekte auch nicht im Genotyp (DNA-Sequenz) nachgewiesen, wohl aber im Phänotyp beobachtet werden. (https://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik)

[7] DNA (=DNS):DesoxyribonucleinicAcid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[8] Methylieren: Ein vorliegendes Molekül mit einer Mehthyl-[–CH3]-Seitengruppe versehen

[9] Basen (Gene): gemeint sind hier die Nucleobasen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin

[10] Gen: Erbanlage, Erbfaktor; Einheit der genetischen Information; Abschnitt auf der DNA der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte regulatorische Funktion innehat

[11] Chromosomen (Eukarya): Das Chromatin, die Chromosomensubstanz, wird durch eine Hierarchie von Ordnungsprinzipien in verschiedenen Stufen immer stärker kondensiert: um flache, rundliche Nucleosomen, entstanden aus vier verschiedenen, je zweifach vorhandenen, basischen, daher kationisch wirkenden Histonen, wickelt sich die saure, damit anionisch gestimmte DNA-Helix; sie wird somit durch Anziehung daran stabilisiert. Solche Nucleosomen mit etwa zweifachem DNA-Umlauf reihen sich hintereinander, verbunden über freie DNA; liegen in dichter Folge und werden zum platzsparenden Strang seitenwechselnd in Doppelreihe zusammengefasst; solche Doppelreihen, dann zu Schlaufen gelegt, werden zusammengehalten von anderen speziellen Proteinen, den Condensinen; diese Schlaufen legen sich wieder zu schraubigen Strukturen, die dann zu mehreren im Chromosom zusammen einen definierten Abschnitt bilden. Solche Abschnitte liegen im Chromosom aneinander, hängen über DNA zusammen und bilden Abschnitt für Abschnitt das Chromosom. Solche Abschnitte lassen sich durch Färbung im Lichtmikroskop des Öfteren nachweisen. Im Arbeitskern und beim Transkribieren werden diese Hierarchien gelöst, so dass Transkriptasen in der Lage sind, daran als Matrize mRNA zu synthetisieren. (Nach Lüttge et al. 2010).

[12] Selektion, Selektieren: aussondern, auslesen

[13] Dinobryon: Kelchalge (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dinobryon divergens

Autor: Frank Fox

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

5 Zuviel des Guten (HP)

.

Wedelschlängelnd[1] und -kreisend kommt sie langsam voran,

Zieht mehrmals dem Teichrand entlang,

Pendelt immer wieder zwischen Hell und Dunkel,

Steuert gezielt einem Licht-Schatten-Spiel am Ende dann zu.

.

Plötzlich umringen sie Tausende Schwärmer[2]!

Dicht versammelt liegen die Körper,

Bedrängen die Ahnungslose von überall her.

In Panik entleert sie rundum die Beutel[3],

Wehrt mit mächtiger Schleimwand unverschämte Zudringlinge ab.

Zum Unglück bettet sie auch die Geißeln mit ein.

.

Unbeweglich liegt sie in Starre inmitten der rudernden Menge;

Treibt nach Ende des Ansturms schwebend nur im Wasser dahin,

Bar jeglicher Chance, selbst zu bestimmen die Richtung des künftigen Lebens,

Über den besten Aufenthaltsort. –

.

Warum Energie verschwenden für unnütze Dinge?

So lautet die wichtige Frage der Evolution.

Schwebend interne Ressourcen für Nachwuchs zu schonen,

Bringt Anzahl und Fitness der Arten voran.

.

Lichtsammelnde Schutzpigmente, wie Fucoxanthin[4],

Unterstützen die Fotosynthese[5] bei Mangel an Licht,

Auch an wenig beschienenem Ort.

.

Schleimumhüllt bleiben viele Zellen des Öftern beisammen,

Teilen sich zwar, doch verlassen die schützende Hülle sie nicht,

Erhöhen vielmehr mit Gelproduktion

Abschirmung und Größe der Zellkolonie[8].

.

Glasklar durchsetzt eine farblose Masse,

Ohne Fotosyntheseaktivitäten zu hemmen,

Versammlung und Zweckgemeinschaft

Weitgehend unabhängiger Zellen.

.

Für Teilung und für Vermehrung der Individuen Zahl.

Die, wanderwillig, neuen Gefilde vertrau‘n.

.

Fußnoten

[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[2] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[3] Mucoblast: Schleimvesikel

[4] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[5] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[6] Chrysocapsa: Goldschleimkugel (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[9] Chrysolaminarin, Chrysolaminaran: Speicherglucan von Chromophyta, bestehend aus β 1-3-verknüpfter Glucose

[10] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[11] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[12] Männliche Gameten, Spermien, Spermatozoide, Spermatozoen: Reife, haploide Keimzellen, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

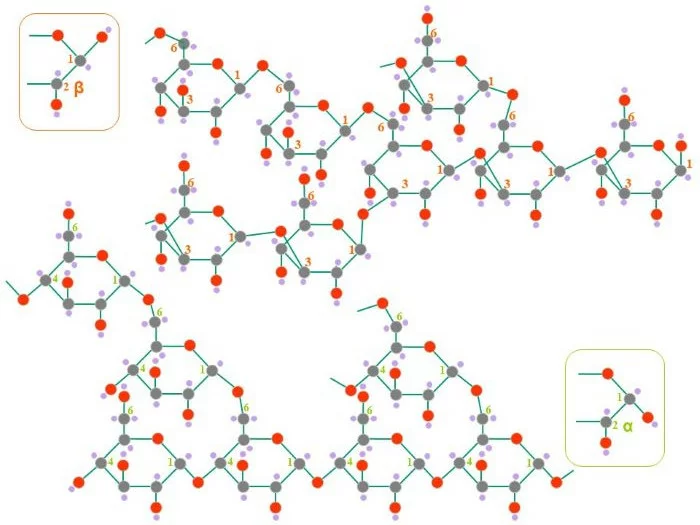

Chrysolaminarin im Vergleich zu Amylopectin (der Stärke); (ppt-generiert Reinhard Agerer)

Oben: Chrysolaminarin;β1-3- und β1-6 verknüpfte Glucose (β siehe Einschub)

Unten: Amylopectin;α1-4- undα1-6 verknüpfte Glucose (α siehe Einschub)

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

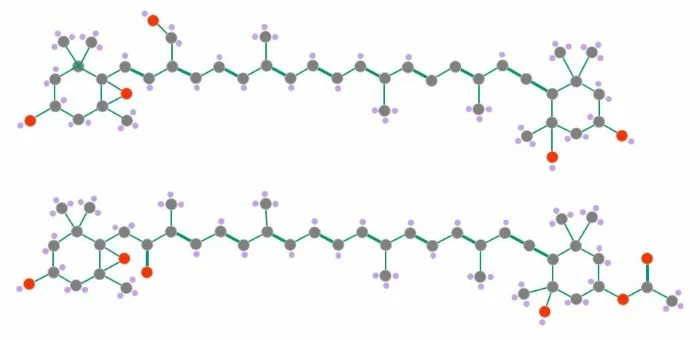

Akzessorische Pigmente der Chromophyta (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Vaucheriaxanthin

Unten: Fucoxanthin

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysocapsa epiphytica

Autor: Chris Carter

Lizenz: Mit Genehmigung; unverändert;Chris.Carter@6cvw.freeuk.com, 24. 5. 2025

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

6 Alternativen

.

Vegetativ[1] flagellenlos sein, eröffnet neue Optionen.

Anfang und Richtung mitotischer[4] Teilung: vorne beginnend, distal dann endend.

Für zwei Spiegelgleiche gab sich die Zelle dahin.

.

Kein Schleim trennt sie weit voneinander,

Kleben nur locker zusammen.

Ein Verdrehen, Verrutschen verhindert die quer liegende Wand,

Bleiben geordnet so in Reih und in Glied.

.

Nur manchmal tanzt eine der Zellen

Aus der sonst wohlgeordneten Reihe:

Schon formt sich ein Ast und später daran ein Zweig.

Der Faden[5] gleicht bald einem Strauch nun, vielleicht einem Baum.

.

Ein anderer Vorfahre geht einen zweiten Weg:

Hält die Teilungsprodukte entschieden zusammen.

Ändert ständig der neuen Trennwände Richtung,

Entwickelt flachscheibiges, echtes Gewebe[6]

Mit Filamenten[7] an seinem Rand,

Drückt sich fest ans Substrat[8].

Entlassen Sporen aus jeder ihrer Zellen.

.

Zu jung noch ist die Erfindung echten Gewebes,

So kam es zu Differenzierung und Arbeitsteilung[11] noch nicht.

.

Warum Chrysophyceen auch Goldalgen heißen?

Schaut sie euch an!

Ihr werdet versteh‘n!

Kann etwas goldiger sein?

.

Fußnoten

[1] Vegetativ: Im Gegensatz zur generativen Phase

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Augenfleck: Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten einiger Einzeller. Neben dem Augenfleck befindet sich eine charakteristische Protoplasmaschwellung, die einen Fotorezeptor enthält.

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Trichom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[6] Echtes Gewebe, Parenchym: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[7] Filament: gemeint ist hier ein Trichom

[8] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[9] Phaeotamnion: Chrysophyceae (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Thallochrysis: Fladengoldalge (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[11] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht