Fucales

zum Glossar über:

Fucales, Blasentangartige

1 Fucus

.

Feucht überglänzte, dichtknotige, bräunlichgrüne Geweihe

Überlagern sich, in kaum noch gefüllten, seichtgrubigen Kuhlen,

Rückkehrendes Wasser erwartend

Zwischen schwemmsandpoliertem Gestein.

.

Widerstanden dem Sog des fliehenden Meeres!

Hoch aufgerichtet wogten zuvor sie im stehenden Wasser,

Hochgetrieben von gasbefüllten Ballonen[1]

Im Grund jedes dichotomen Gezweigs.

.

Flach liegende Äste versammeln das Kostbarste,

Wofür sie leben, an ihrer Spitze:

In fast geschlossenen Gruben, eingesenkt ins Gewebe,

.

Füllen zwei Mal vier Zellen des Oogoniums[7] Bauch.

In Konzeptakeln[8] der Männchen

Mühen Antheridien meiotisch sich ab.

.

Quellender Schleim treibt Antheridien hinaus aus der Öffnung.

Entschlüpfende Spermatozoide[9]

Schwimmen, Pheromonen[10],[11] rasch folgend,

An Konzeptakelmündungen liegenden Oocyten[12] entgegen.

.

Was weiterhin folgt, ist längstens bekannt:

Den hat Fucus sich zusammen mit Haplosporen[15] gespart.

.

Fußnoten

[1] Schwimmblasen: Luftgefüllte Behälter geben Auftrieb, halten Zweige von Fucus Richtung Meeresoberfläche.

[2] Antheridium (Fucales): Unilokuläres Gametangium, auf diploider Generation, daher findet in ihm die Meiose statt und ist somit nicht pluri-, sondern unilokulär.

[3] Unilokulär (Phaeophyceae): Behälter (Locus) in dem viele Zoide enthalten sind; ein großer Behälter für alle; im Gegensatz zu plurilokulär, bei dem der Behälter in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht.

[4] Oogonien: Eizellbehälter

[5] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[6] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[7] Unilokulär

[8] Konzeptakel (Fucales): Periphere Höhlungen im Phylloid, in denen Antheridienstände, bzw, Oogonien gebildet werden.

[9] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[10] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[11] Fuscoserraten: Pheromon der Fucales

[12] Oocyte: Eizelle

[13] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[14] Sporophyt: Bildet im Generationswechsel von Sporophyt zu Gametophyt meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[15] Haploide Zoosporen, die Gametophyten bilden könnten

[16] Diplont: Organismus, bei dem ausschließlich die Gameten haploid sind, alles andere ist diploid

[17] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Fucus vesiculosus, verschiedene Ansichten

Oben, Hintergrundbild:

Dichtom gegabelte Phylloide mit Schwimmblasen.

Autor: Emőke Dénes

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Oben Einsatz: Zu Rezeptakeln vergrößerte, verdickte Phylloidenden, die durch Häufung von Konzeptakeln (Mündungen erkennbar) entstanden sind; darunter Phylloide mit Schwimmblasen.

Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Unten: Schnitt durch zwei weibliche Konzeptakel; Messstrich: 0,2 mm

Autor: Jon Houseman

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

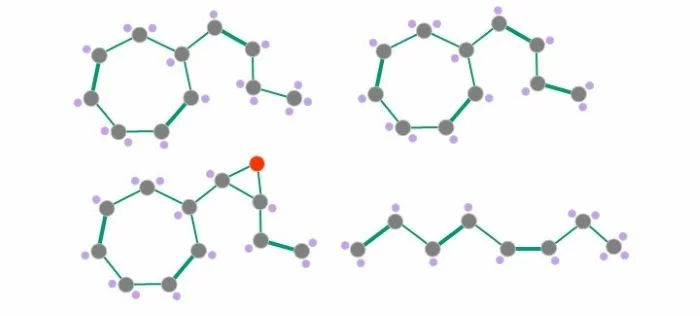

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) - Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

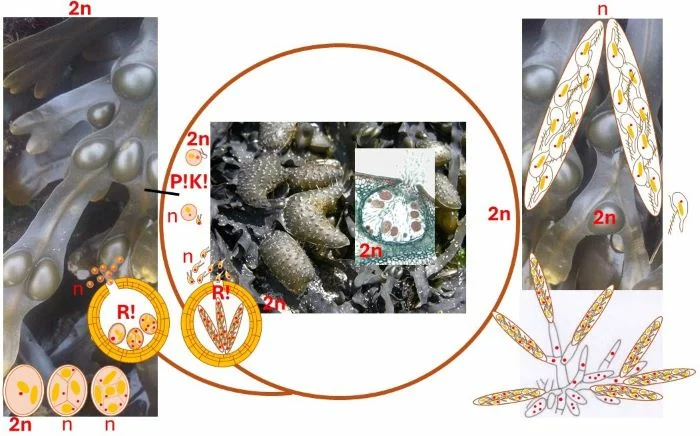

Entwicklungszyklus von Fucales der Beispiel von Fucus vesiculosus(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Im Zentrum des Kreises sind die entscheidenden Strukturen für den Entwicklungszyklus abgebildet: Im großen Bild erkennt man an aufgetriebenen Pylloidenden, den Rezeptakeln, die Mündungen der Konzeptakel, also der Höhlungen, in denen die Gametangien von Fucus entstehen. In den abgebildeten Konzetakeln sind nur Oogonien enthalten, was der Längsschnitt durch eines (eingesetztes Bild) zeigt. Alles an Fucus, einschließlich der Konzeptakelwandung ist diploid (2n), wie auch die sterilen Fäden (Paraphysen), die vom Konzetakelgrund bis über die Mündung hinausreichen.

Außerhalb des Kreises sind links und rechts die dichotom verzweigten Phylloide mit ihren Schwimmblasen zu erkennen.

Links im Bild, auf den braunen Linien, sind zwei Konzeptakel schematisch dargestellt: Das linke Konzeptakel stammt von einer weiblichen Pflanze, das rechte von einer männlichen. Wie im mikroskopischen Schnitt in der Mitte des Kreises schemenhaft zu erkennen, kleiden Oogonien unterschiedlicher Entwicklungsstadien die Höhlung aus, was in der Schemazeichnung anhand von drei Oogonien dargestellt ist:

Diese drei Oogonien sind unten auf dem linken Habitusbild etwas vergrößert zu erkennen: Ein junges Oogon (links) ist noch einzellig und diploid (2n; großer roter Punkt), die beiden rechts davon sind bereits nach Meiose (R!) und einer anschließenden Mitose achtzellig (in unterschiedlichen Ansichten darstellt; nur vier bzw. fünf Zellen sind zu sehen) und jeweils haploid (n; kleine rote Punkte). Damit ist das Oogon unilokulär. Wurde ein Oogon reif, löst sich das Eizellenpaket (von einer inneren Zellwandschicht des Oogons noch umgeben) aus dem Oogon; Schleim treibt es zur Mündung; dort erst werden die haploiden Eizellen (n; kleine rote Punkte) frei, bleiben zwischen den aus der Mündung stehenden Paraphysen (nicht dargestellt) hängen, geben das Pheromon Fuscoserraten ab, um Spermatozoide anzulocken.

Rechts vom weiblichen Konzeptakel ist ein männliches schematisch gezeigt; drei unilokuläre, männliche Gametangien (Antheridien) enthalten nach Meiose (R!) und einer zusätzlichen Mitose acht haploide (kleine rote Punkte) Spermatozoide; auch die Antheridien sind unilokulär, findet doch wie in den Oogonien Meiose statt. Rechts ist unter dem Habitusbild ein Antheridienstand gezeichnet, so wie er in den Konzeptakeln vorliegt. An Endzellen eines trichalen Systems bilden sich die Antheridien. Zellen, die noch keine Antheridien gebildet haben, doch dazu auf dem Weg sind, enthalten zwei oder vier (nach Meiose) haploide Kerne (kleine rote Punkte), Trägerzellen sind diploid (große rote Punkte). Oben im Habitusbild sind Antheridien und Spermatozoide etwas größer gezeigt. Rechts, außerhalb des Bildes, ist ein Spermatozoid zu sehen mit dem Fucales-typischen, vorgezogenen, vorne abgeplatteten „Rüssel“. Auch männliche Konzeptakel bilden Paraphysen, die aber hier der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet wurden.

Wie Oogonien, geben auch Antheridien als Paket die Spermatozoide aus dem Antheridium frei; ebenfalls noch mit einer inneren Wandschicht des Antheridiums umgeben; Schleim treibt das Paket zur Mündung; dort erst vereinzeln sich die Spermatozoide, suchen danach phermongeleitet die Eizellen auf.

Meist umschwärmen mehrere Spermatozoide die Eizelle; doch nach Plasmogamie (P!) und Karyogamie (K!) entsteht um die Zygote eine Wand, die weitere Bewerber abwehrt; sie entfernen sich daraufhin. Aus der diploiden Zygote bildet dann sich der junge Sporophyt, der nach einiger Zeit wieder zu einer geschlechtsreifen Pflanze mit Konzeptakeln wird.

Lebenszyklen von Fucales sind also keine Generationswechsel zwischen haploidem Gametophyten und diploidem Sporophyten. Der Gametophyt ist bei Fucales vollkommen ausgefallen. Den Hinweis dazu liefern Dictyotales und Laminariales: im Vergleich zu Dictyota reduzierte Laminaria schon erheblich die Gametophyten; daraus lässt sich, die Reihe fortsetzend, der Wegfall der Gametophyten bei Fucus folgern.

Bei Fucus lässt sich somit im eigentlichen Sinn nicht mehr von einem Sporophyten sprechen, werden doch an ihm unmittelbar Oogonien und Antheridien gebildet; somit erweist sich nun der vormalige Sporophyt funktionell als Gametophyt. Fucus ist damit ein reiner Diplont (evolutiv gefolgert: geworden).

Nach van den Hoek et al. (1995, 2002), Seite 208, Abb. 12.26

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Fucales, Blasentang

2 Schlüssel zum Erfolg?

.

Vertraut man modernen Sequenzanalysen[1] der Kern-DNA,

Konstruiert, Algorithmen[2] verwendend,

Verwandtschaftsbeziehung und evolutives Alter der Phaeophyceen,

Lassen sich revolutionierende Komplexierung der Architektur erkennen und

Beginnende Ausbreitungsphasen

Seit etwa hundert Millionen Jahren erst.

.

Fossilien[3] fehlen, trotz kontemporären Entstehens mit centralen Bacillariophyceen,

Lassen doch Zellwandglucane[6] kaum Versteinerung zu.

Ausnahmsweise aber

Finden Paläontologen miozäne[7] Relikte

.

Worin liegt der Grund

Für der Braunalgen fast schon

Atemberaubende Reise durch die vergangene Zeit?

Drei Fortschritte, eng kombiniert,

Fördern einander in zyklischer Weise,

Beschleunigen so die Evolution.

.

Betonung, Stärkung des Sporophyten[10]

Hebt die diploide[11], resistentere Phase des Lebens hervor,

Heraus aus dem Licht, hinein in den Schatten,

Schützt ihn vor mutagener Gefahr:

Denn je geringer die Zahl haploider Zellen,

Umso beschränkter mutagene[14] Kraft der Zerstörung

Oder das Auftreten eingeschränkter Funktion. –

.

Wie viele Abermilliarden Gameten[15] verloren sich schon

In wässrigen Weiten, als sie vergeblich sich mühten,

Zur rechten Zeit den richtigen, nein, überhaupt einen Partner zu finden,

Um eine nächste Generation zu begründen?

.

Welch revolutionärer Fortschritt musste es sein,

Kleinmoleküle als weitreichende Locksubstanzen

Höchster Wirkung um sich zu senden,

Um Findungsraten signifikant zu erhöh‘n? –

.

Um wieviel leichter hingegen können kleine, wendige Mikrogameten

Langsame, behäbigere weibliche finden,

Wenn diese nicht zugleich weit die Gegend durchschwirren,

Vielmehr beladen mit Reserven mehr abwartend wirken?

.

Ist nicht ein örtlich fixiertes, pheromonversprühendes[16] Weibchen

Als beständig lockendes Zentrum weit besser zu finden

Als ziellos irrende unentschlossene Schwärmer[17]?

Das Rennen ist schon entschieden, es siegte die Oogamie[18]! –

.

Dem, der viel produziert, ist zeitlich-räumliche Abstimmung wichtig.

Legt den Ort für Zellvermehrung und Differenzierung haargenau fest.

Wählt Module für Arbeitsteilung, ordnet bestmöglich sie an,

Wägt die Bedeutung, optimiert die einzelnen Schritte:

Sind, je nach Verwandtschaft, Mittel der Wahl. –

.

Diese Drei entschieden der Braunalgen Evolution:

Arbeitsteilung, Differenzierung[21], innere und äußere Organisation;

Nicht hoch genug einzuschätzen ist die vollzog‘ne Gametophytenreduktion[22].

Als Wichigstes aber vielleicht

Das Dritte im Bund:

Die lockstoffverbund‘ne[23], oogame Kopulation.

.

Fußnoten

[1] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

[2] Algorithmen: Endliche Folge von Anweisungen, die zu einem bestimmten Ziel führen sollen; in der Informatik sind Algorithmen ein wesentlicher Bestandteil

[3] Fossilien: Versteinerte Körperteile, Inkohlung, Einschlüsse in versteinerte Harze, unverändert erhalten gebliebene Hartteile, oder Abdrücke aus vergangener Zeit

[4] Siliciumdioxid: [SiO2]

[5] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Miozän-Zeit: vor etwa 23 – 5,3 Millionen Jahren

[8] Fucus: Blasentang (Fucales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ –…)

[9] Laminaria spp.: Zuckertang (Laminariales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)

[10] Sporophyt: Bildet im Generationswechsel von Sporophyt zu Gametophyt meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[11] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[12] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[13] Gametophyt: Bildet im Generationswechsel mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[14] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[15] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[16] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[17] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[18] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[19] Mit Scheitelzellen: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[20] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[21] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

[22] Gametophytenreduktion: Ein generelles Prinzip der Evolution, bei dem die haploide Phase eines Generationswechsels immer mehr reduziert wird, wobei in einer Verwandtschaft anfangs der haploide Gametophyt, morphologisch betrachtet, überwog, der diploide Sporophyt jedoch in den Hintergrund trat, im Laufe der Evolution aber die haploide Phase immer mehr reduziert wird, bis sie ganz entfällt oder nur bis auf das Nötigste noch vorhanden bleibt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Anfälligkeit der haploiden Phase gegen sich manifestierende Mutationen, ist doch bei ihr, im Gegensatz zum diploiden Sporophyten, kein begleitendes, noch unverändertes Allel, in einem Partnerchromosom vorhanden.

[23] Pheromon

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Fucales, Blasentangartige

3 Alginat

.

Als Chamäleon unter Zellwandsubstanzen

Wandeln sie

Zwischen halbfester, quellender Matrix[1]

Mit Natrium-Ionen[2] assoziiert,

Sowie zu Fibrillen[3] vereint

Wenn mit Calcium-Ionen[4] fixiert.

.

In vielfacher Folge 1,4-beta-verknüpft[7],[8],

Cellulosemoleküle[9] verstärkend oder umhüllend,

Manifestieren der Braunalgenzellwand Eigenartigkeit. –

.

Dankbar nehmen Schlemmer Alginate[10],

Wenn ihnen die Fülle des Körpers zu viel,

Natrium-Alginate[11] als ersetzende Kost.

Hoffen auf quellende Wirkung im Magen,

Auf gezügelten Hunger,

Auf baldiges Sattheitsgefühl.

.

Jeder schon hatte Alginate im Mund,

Ob als Majonnaise, als Paste für Zähne oder Lotionen,

In Eiscreme, Marmelade, Suppen und Würste:

.

Calcium-Alginate[14] umschließen als Kapsel dicht

Auch das bitterste Medikament.

In heftiger Säure des Magens verschleimend,

Lassen sie langsam ihr Remedium frei. –

.

Natürlich geerntet, an Stricken gezogen im Meer,

Eine Million Tonnen[15] im Jahr und darüber hinaus,

An Ostasiens, Europas und Küsten der USA,

Bedienen Braunalgen Fabriken und Märkte, meist als Speise, selten für Alginat. –

.

Große Herausforderungen mussten Phaeophyceen[16] bestehen,

Denn Rotalgen[17] besetzten seit langem die bestgelegenen Stellen.

Ein Verdrängen nur kam in Frage für sie!

Das verlangte ihr Chlorophyllsystem[18].

.

Wie schafften sie es, Rotalgen in Tiefen zu drängen,

Die unakzeptabel für sie selbst,

Doch noch erträglich sind?

.

Das ihnen die Macht zum Verdrängen des Plectenchymatischen[23] gab?

Vielleicht verhalf doch der Schwärmer[24] aktive Bewegung

Gegenüber unbeweglicher Zellen Passivität.

Und – nicht zu vergessen –

Der Braunalgen Pheromon[25].

.

Durchsetzungsvermögen und Anpassungswille

An suboptimale Lebenslagen,

Nicht zu festes Beharren auf eignen Besitz,

Flexibilität und Widerstandskraft

Gegenüber aggressiven, bedrängenden Gegnern,

Sichern die Zukunft rücksichtnehmenden Lebens

Eines gottgewollten Geschöpfs.

.

Fußnoten

[1] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[2] Natrium-Ionen: Na+

[3] Fibrillen: Mikroskopisch kleine Fasern aus unterschiedlichsten, einfachen oder komplexen Bausteinen zusammengesetzt; längliche Strukturen, die ein wesentlicher Bestandteil pflanzlicher Zellwände, der Muskeln, der Nerven und der Grundsubstanz des tierischen Bindegewebes sind.

[4] Calcium-Ionen: Ca++

[5] Mannuronsäure: Mit Säuregruppe versehene Mannose, wobei die freistehende [–CH2OH]-Gruppe durch [–COOH] ersetzt wurde

[6] Glucoronsäure: Säure der Glucose, wobei statt der freistehenden [–CH2OH]-Gruppe eine Säurefunktion [–COOH] steht.

[7] 1,4-verknüpft: In einem 6C-Zucker in Ring-Form geschrieben, ist das C der Aldehydgruppe [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO] der Kohlenstoff Nr. 1, C1, davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. Zwei Zuckermoleküle sind dabei über die beiden Kohlenstoffatome C1 und C4 verbunden.

[8] β-verknüpft: β-/α-Verknüpfung: Ringförmige Zucker können in einer α- und einer β-Form existieren, dabei entscheidet die Stellung der zum Ringsauerstoff benachbarten Seitengruppen [–OH], bzw. [–CH2OH] über α- und β-Stellung. Zeigen die Seitengruppen in die gleiche Richtung, liegt eine β-Stellung vor, stehen sie entgegengesetzt, eine α-Stellung.

[9] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[10] Alginate: Ca-, Mg-, Na-, etc. Salze polymerisierter Alginsäure

[11] Natrium-Alginate: Die Alginsäuren der Alginate sind mit Nartium-Ionen [Na+] über ihre Säuregruppe [–COO–] ionisch verbunden.

[12] Kationen: Positiv geladene Ionen

[13] Emulsion: Gemenge aus zwei nicht zu mischenden, ineinander unlösbaren Flüssigkeiten, bei dem die eine Flüssigkeit in Form kleiner Tröpfchen in der anderen verteilt ist

[14] Calcium-Alginate: Die Alginsäuren der Alginate sind mit Calcium-Ionen [Ca++] über ihre Säuregruppe [–COO–] ionisch verbunden.

[15] Tonne, t (Gewicht): 1 000 kg

[16] Phaeophyceae: Braunalgen (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[18] Zusammensetzung der Chlorophylle und der akzessorischen Pigmente

[19] Rhodophyta: Rotalgen (Plantae – Eukarya)

[20] Phycobiline: Chromophore der Fotosynthese, die bei Cyanobacteria, Glaucopyhta, Cryptophyta und Rhodophyta vorkommen. Ihr Name leitet sich aus der Ähnlichkeit zu den Gallenfarbstoffen, den Bilinien, ab. Die wichtigsten Vertreter sind Phycocyanobilin (in Phycocyanin, blau) und Phycoerythrobilin (in Phycoerythrin, rot).

[21] Sporophyt: Bildet im Generationswechsel von Sporophyt zu Gametophyt meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[22] Echtes Gewebe, Parenchym: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[23] Flechtgewebe, Plectenchym: Aus einem Flechtgewebe besteht ein Organismenkörper, wenn er sekundär aus einzelnen Fäden zusammengesetzt ist.

[24] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[25] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

Eingestellt am 14. Juni 2025

.