Xanthophyceae

zum Glossar über:

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

1 Der Unterschied

.

Grünlichgelb, nicht Golden

Tragen die Zellen als Farbe,

Nehmen nicht Fucoxanthin[1] als Pigment,

.

Cysten[5], falls sie geformt,

Sind keine Ballone mit Pfropf.

Eine Schachtel mit Deckel ist vielmehr die Norm,

Wird im peripheren plasmatischen[6] Raum konstruiert.

.

Organisieren sich Xantho- wie Chrysophyceen[12],

Monadal überwiegt bei Chrysophyceen,

Coccal zeigt sich jedoch der Xanthophyceen überwiegender Teil.

.

Einem Höcker entspringen, wenn Flagellen[15] vorhanden,

Nicht wie bei Chrysophyceen

Harmonisch gekrümmtem Apikalareal.

.

Mächtige Zellwände lagern nur Gelbgrüne Algen sich auf,

Rüsten sich so gegen Druck und ziehende Kraft,

Damit die Zelle nicht platzt und Kostbares verliert.

.

Das ist heute,

Doch wie war es am Anfang?

.

Fußnoten

[1] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[2] Diatoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Diatoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[3] Violaxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen, allerdings nur bei Eustigmatophyceae, erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Violaxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[4] Vaucheriaxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Vaucheriaxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[5] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[6] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[8] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[9] Capsal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, mit aufquellenden, schleimigen Zellwänden, womit zumindest anfänglich Tochterzellen zusammengehalten werden

[10] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[11] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[12] Chrysophyceae: Goldbraunalgen, Goldalgen (Chromophyta – Staminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya –…)

[13] Siphonal: Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[14] Gelblichgrüne Algen: Xanthophyceae (Chromophyta – Staminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya –…)

[15] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[16] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[17] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

[18] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[19] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

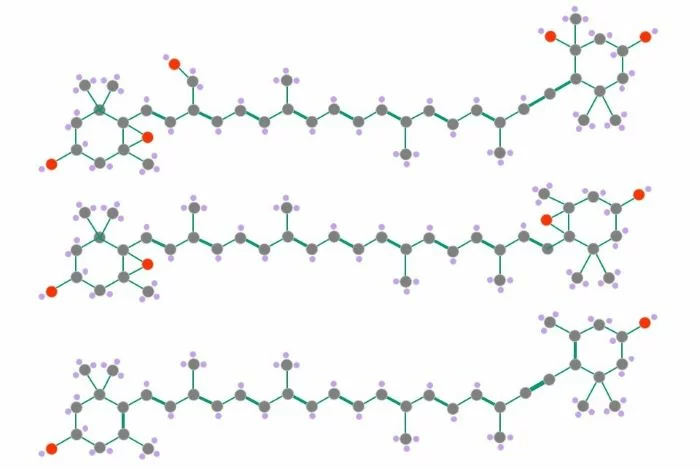

Xanthophylle der Xanthophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Vaucheriaxanthin

Mitte: Violaxanthin

Unten: Diatoxanthin

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

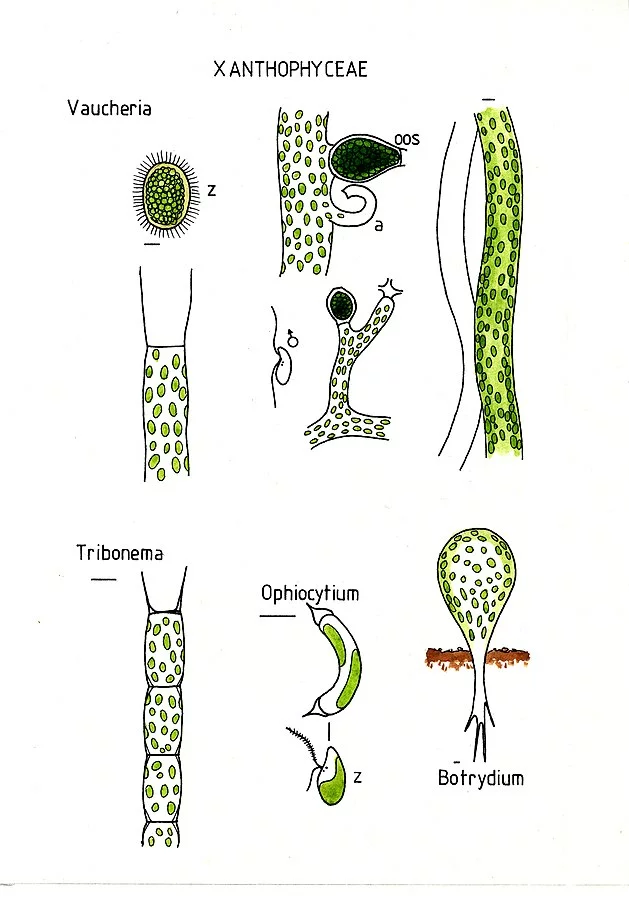

Verschiedene Xanthophyceae

Gattungsnamen sind im Bild verzeichnet (alle Abbildungen der oberen Hälfte von Vaucheria).

z:Zoospore(n); – a: Antheridium; – oos: Oogonium

Autor: Pentecost, Allan [Artist] (2016)

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

2 Asymmetrisch und doch wieder nicht (HP)

.

Langsam schraubt sich Xantha[1] mit

Leicht aus dem Zentrum verschobenen Geißeln[2]

– Bedingung für die rotierende Weise –

Durch den unruhig liegenden See.

.

Zwei Flagellen, unterschiedlich gestaltet[3],

Nach vorne und hinten gerichtet,

Bestimmen Xanthas Asymmetrie.

Liegt etwas exzentrisch,

.

Zwei breitflächig langgezogene Chloroplasten[9] durchkreuzen die Norm,

Liegen links und rechts des Flagellaten[10] Flanke,

Nehmen den Kern in die Mitte;

Signalisieren so doch einen Hauch von Symmetrie.

.

Legten sie nicht mit dieser Ordnung

Den Grundstein für ein Schachtel-und-Deckel-Prinzip[11]?

Ließen sie nicht Platz für halbkuglige Böden,

Hinter den Chromatophoren Raum nur für eine schmälere Wand[12]?

.

Kieselsäure[13] verwendet dafür Xantha,

Wie auch Chrysophyceen[14] schon.

Lagert sie ab in Cisternen, wie eine Schachtel geformt,

Härtet sie aus zur schützenden Wand.

.

Welch ein Vorteil fürs Wiedererwachen und

Keimung nach langdauernder Ruh!

Nach Konvertieren Chrysolaminarins[15] zu einfachen Zuckern

Schwillt den Protoplasten[16] eindringendes Wasser,

Drückt langsam den Deckel vom Boden:

Schon liegt die Zelle für aktives Leben weit genug frei!

Keine Flasche ist zu entkorken[17],

Zwingt das Leben nicht durch enggeratenen Hals.

.

Fußnoten

[1] Xantha: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Xanthophyceae

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Geißeltyp (Eukarya, heterokont): Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[4] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[5] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[6] Rhizoplast, Geißelwurzel: Wird gelegentlich als eigenständiges Organell der Zelle gesehen; damit wird der in der Zelle gelegene Teil der Geißel bezeichnet, der verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen der Geißel besitzt.

[7] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[8] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[9] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[10] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[11] Schachtelbau: Am besten vergleichbar mit einer Käseschachtel, die einen über den Boden greifenden Deckel besitzt; so überstülpt auch eine Hüllenhälfte der Zelle einen Boden, nämlich die andere Zellhälfte.

[12] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[13] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[14] Chrysophyceae: Goldbraunalgen, Goldalgen (Chromophyta – Staminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[15] Chrysolaminarin, Chrysolaminaran: Speicherglucan von Chromophyta, bestehend aus β 1-3- und β 1-6 verknüpfter Glucose

[16] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[17] Kein Pfropf zu entfernen, wie ihn Cysten der Chrysophyceen besitzen

Eingstellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

3 Gegliedert

.

Kokke[1] um Kokke reiht sich zur Länge.

Locker zunächst nur verbunden,

Stabilisiert mit gemeinsamen Wänden sich ihre Schar;

Besitzen je einem Kern in sich wiederholenden Zellen.

.

Als Allroudner fungieren vereint alle Glieder:

Steht jede der Zellen selbst in der Pflicht.

Zur geschlechtlichen Fortpflanzung[4] hat bis jetzt sich noch niemand bekannt. –

.

Zu seicht war die Mulde am Rande des Baches!

Bodenbedeckend nur hält sich lauwarmes Wasser.

Warnung genug für Triboxánthas[5] wachsame Zellen,

.

Tribonema[8] empfindet die Vorwarnzeiten entschieden zu kurz.

Verzichtet auf Cysten aus Hartsilikat[9],

Baut die Zellen zum turmhohen Stapel,

Stärkt von innen durch mächtige Schichten die Wand.

.

Doch wie die Fäden verlängern, wenn Schachtel an Schachtel[10] sich reihen?

Neue Böden mit Deckel verbinden

Ermöglichte reihenweises Verlängern des Schachtelfadens,

Ohne, dass er zerreißt.

.

Wenn Boden mit Boden als H zur Einheit verbunden,

– In jeder der Zellen neu etabliert –

Der umgebenden Schachtel Einzelteile

Weit auseinandergespreizt,

Sie folglich sich leicht der Länge nach gedehnt,

Können des neuen Hs noch offene Hälften, als neue Böden,

Jede Hälfte der Mutterzelle als Deckel nehmend,

Sich zur Schachtel ergänzen:

Verwenden der Mutterschachtel Einzelteile

Jeweils als Deckel für sich!

So kann Tribonemas Faden sich dehnend verlängern,

Wächst damit ein kleines Stück.

Rasch wiederholt sich die spreizende Weise:

So ergreift der Fäden Fülle zusehends den sonnigen Teich.

.

Fußnoten

[1] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[2] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[3] Polyglucan: Substanz aus vielen Glucosemolekülen

[4] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[5] Triboxantha: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Xanthophyceae

[6] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[8] Tribonema: Haarfadenalge (Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[9] Siliciumdioxid: [SiO2]

[10] Schachtelbau: Am besten vergleichbar mit einer Käseschachtel, die einen über den Boden greifenden Deckel besitzt; so überstülpt auch eine Hüllenhälfte der Zelle einen Boden, nämlich die andere Zellhälfte.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

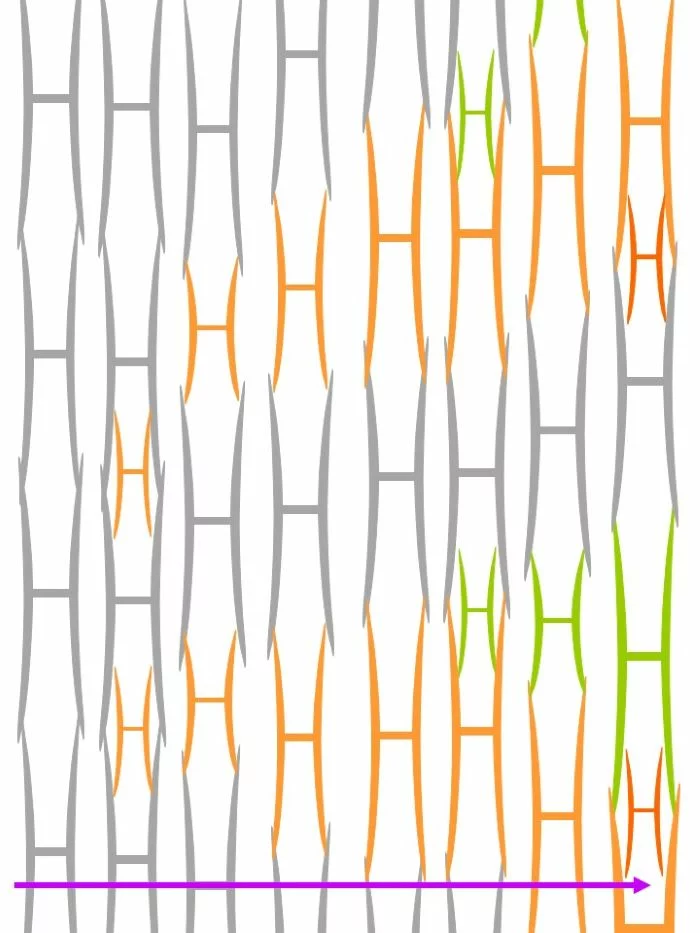

Zellteilung von Tribonema, schematische Darstellung (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Von links nach rechts (Pfeil)

Ein Tribonemafaden, aus lauter leicht überlappenden H-Stücken aufgebaut, entwickelt nach der Kernteilung innerhalb einer Zelle ein neues H-Stück (orange). Dies vergrößert sich nach und nach, drängt die Mutterzelle allmählich durch seine eigene Vergrößerung auseinander und gliedert sich harmonisch in den Faden ein. Der Faden kann sich an verschiedenen Stellen erneut zu teilen beginnen (grün); dies kann in gerade entstandenen oder auch älteren Zellen geschehen. Solche Zelleilungen können sich mehrfach und rasch wiederholen (rot); so kann der Faden sich gleichzeitig an mehreren Stellen verlängern und somit eine schnelle Besiedelung des Wasserkörpers vornehmen. Mehrfach geteilte Zellen zeigen oft erheblich dickere Wände. Die Fäden verzweigen sich zwar nicht, doch brechen sie gelegentlich auseinander; dies ist aber nicht schädlich, weil der Querbalken des Hs als Verschluss wirkt.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

4 Ungegliedert

.

Miniblasen und dünnste Schläuche,

Nur als Massen am feucht-schlüpfrigen Ufer zu seh‘n,

Bezeugen als letzte Verblieb‘ne der lang schon dauernden Zeit die

Siphonale[1] Entwicklung der Xanthophyceen.

.

Stecknadelkopfgroße Botrydien[2]-Blasen,

Mit feinverzweigten Rhizoiden[3] wachsende Schläuche, die im Boden verankert,

Spalten bei Flut den vielkernigen Inhalt in Hunderte Sporen[4].

Frei schwimmend erreichen sie neue Uferrandzonen,

Besiedeln, zur Blase sich dehnend,

Feuchtweichen, sandigen Grund.

.

Sinkt durch Sonne und Wind der Spiegel des Teiches,

Zieht sich Botrydium, den Protoplasten[5] zerstückelnd,

In seine feuchtliegenden Rhizoide zurück,

Bläht sie mancherorts dickwandig-kugelig auf,

Überdauert so Trockenheit, ausgestattet mit

Beachtlich widerstandsfähiger Wand. –

.

Vaucheria[6] bevorzugt weitwachsende Schläuche,

Verzweigt sie, schichtet alle zur grünlich filzigen Matte.

Den Spritzsaum[7] des tropfnassen Ufers bedeckend,

Erprobt sie den Sex[8] nun an Land:

.

Ein Oogon[9], gestielt und seitlich dem Faden entsprossen,

Liegt nah eines posthornförmig gekrümmten Gebildes[10].

Beide, durch je eine Wand vom tragenden Schlauch getrennt,

.

Unruhig zappelnd rumoren Spermatozoidengewimmel[13],

Stoßen gegen des Posthorns[14] noch immer geschlossene Öffnung,

Um, nach außen sich zwängend,

Endlich hinaus in die Freiheit zu schwimmen.

.

Das Antheridium verbindet ein Tropfen[15],

Das, rasch sich öffnend, die Drängler entließ,

Mit empfängnisbereitem, Pheromon[16] verströmendem Oogon,

.

Umhüllten sich fest für längeren Schlaf[22];

Treiben nach ausgedehnter Ruhe und wiederholten Mitosen[23]

Vielkernige Schläuche ins feuchtwarme Sandbett hinaus.

.

Geschlechtliche Fortpflanzung bringt Flexibilität ins Genom[24],

Doch zur schnellen Vermehrung dient sie nicht.

Synzoosporen[25] entlässt sie aus senkrecht stehenden Ästen dafür.

Fasst alle Zoosporen zur Einheit zusammen,

Schwimmen davon mit ihr und lassen zusammen sich nieder,

Zieh‘n ihre Geißeln dann ein, wachsen gemeinsam zum Schlauch.

Siphonal ist Vaucheria wieder. –

.

Und – wer sich noch an Peronosporomycetes[28] erinnert,

Dem fällt gewiss eine ähnliche sexuelle Fortpflanzungsweise auf.

.

Fußnoten

[1] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[2] Botrydium: Blasenalge (Botrydiales; nicht separat behandelt; Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)

[3] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[4] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[6]Vaucheria: Wasserfilzalge (Vaucheriales; nicht separat behandelt; Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)

[7] Spritzsaum: Zone an Gewässern, die durch spritzendes Wasser erreicht werden, weder dauernd überflutet sind noch trocken bleiben

[8] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[9] Oogon: Eizellbehälter

[10] Antheridium: Verwandtschaftsabhängig gestalteter Spermatozoidenbehälter

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[13] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[14] Antheridium

[15] Wassertropfen

[16] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[17] Oocyte: Eizelle

[18] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[19] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[20] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[21] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[22] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[23] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[24] Genom: Erbmasse einer Zelle

[25]Synzoospore: Zoosporen, die zu einer funktionellen Einheit zusammengefasst sind

[26] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die oft nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[27] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[28] Peronosporomycetidae: Falsche Mehltaue i.e.S. (Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

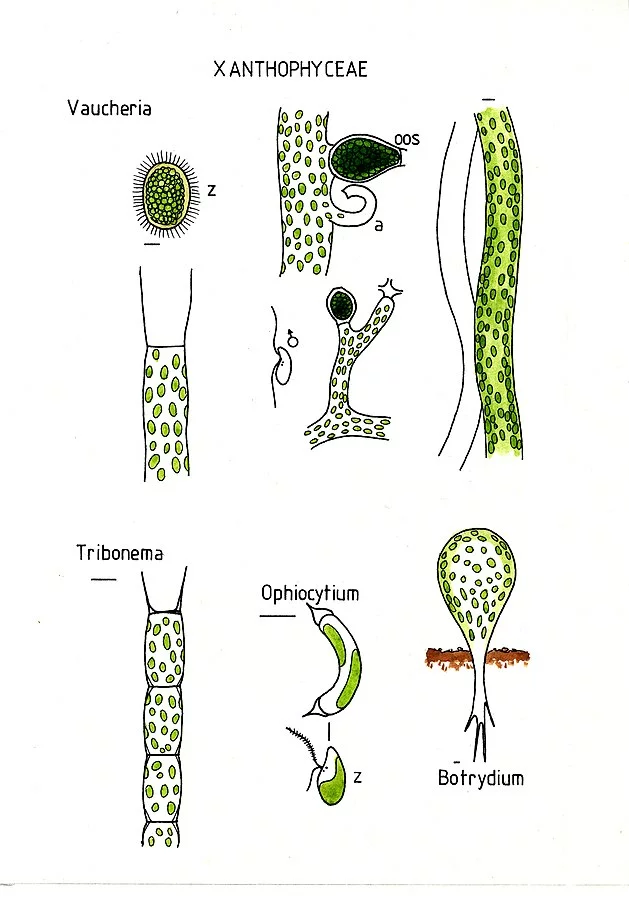

Verschiedene Xanthophyceae

Gattungsnamen sind im Bild verzeichnet (Alle Abbildungen der oberen Hälfte von Vaucheria).

z: Zoospore; Vaucheria mit Synzoospore einfach begeißelter (nur Peitschengeißel) Zoosporen, die als Gesamtheit einer apikal abgetrennten Zelle entschlüpfen; – a: Antheridium; - oos: Oogon

Autor: Pentecost, Allan [Artist] (2016)

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht