Schizosaccharomycetales

zum Glossar über:

Schizosaccharomycetales, Spalthefen

1 Exakt

.

Zylindrisch, mit Beulen an Decke und Boden,

Liegen sie, oft noch ihn Reihe im Tropfen vereint;

Schicken sich an, der guten Ernährung einziges Ziel,

Dass jede der Mütter, sie geh’n darin auf,

Zwei Töchter mit Leben beschenken,

Die wieder sich hingeben für ihren Nachwuchs.

.

Der Länge nach mittig, Tubuli[1] sorgen dafür,

Bilden Aktinfilamente[2] peripher einen Kranz

Als Markierung für die Membran[3],

Rundherum sich als eng-tiefe Tasche nach innen zu dellen,

Der Zellwand zum Zeichen

Ihr als Blende nach innen zu folgen.

.

Kaum fertig, erhöh‘n die Töchter erheblich den Druck,

Beulen von jeder Seite das junge Septum weit aus,

Das sich vom Rand her, es kann gar nicht anders,

Bis hin zum Zentrum sich in der Mitte spaltet.

.

Die Zwillinge rücken sogleich auseinander,

So als wären sie niemals Schwestern gewesen,

Nur ihre neuen, ausgebuchteten Wände,

Zarter als ihre übrigen wirken sie noch,

.

Verraten, dass sie neu von der Mutter geboren

Und, wer genauen Auges dort, wo die neue Wand sich zu bilden begann,

Die Rundung am Rande fixiert,

Wird einen hauchdünnen Ring als Zierde der Töchter erkennen;

Wenn eine Tochter zur Mutter geworden, dann davon gleich zwei. –

.

Treffen zwei, die sich mögen[4], in zuckrigem Saft aufeinander,

Strecken sie dünnste Fäden der Zellwand dem Partner entgegen,

Verkleben, bleiben beisammen, nichts kann sie mehr trennen;

Lösen ein Löchlein sich aus der Wand[5],

Groß genug für den Kern[6],

Von einer Zelle zur andern zu wandern.

.

Mitotisch[7] teilte sich jeder von beiden,

Sendet den Compagnon zum Partner sofort,

Der, ihn umarmend, empfängt

Und mit ihm, ohne zu zögern zur Einheit verschmilzt[8],[9].

.

Jeder weiß, was hier nun zu tun!

Spindelpolkörper[10] und Tubuli bereiten sich vor:

Nach Spalten und Wandern zu je einem Pol

– Sie definieren selbst den Ort –

Senden sie, eine kleine Lücke der Kernhülle lösend,

Mitten hindurch der Tubuli Bündel[11];

Zieh‘n homologe Chromosomen[12] voneinander zu sich,

Verformen dabei wie eine Hantel den Kern,

Schnüren am Ende, wenn weit auseinander die halben Genome[13],

Die Kernmembran[14] mitten entzwei;

Den Nucleolus[15] schieben sie einem in eine Nische,

Er löst sich auf, stört sie zukünftig nicht mehr;

Jeder formt für sich einen neuen,

Angepasst dem neuen Genom. –

.

Wie klug sind doch Fungi, die Echten Pilze!

Sie behalten, zu kostbar sind des Kernes Cisternen[16],

Der Chromosomen Hülle komplett;

Brauchen nicht, wie Plantae[17] dies tun,

Immer neu sich um des Kernes Hülle zu kümmern:

Sie nehmen, was schon vorhanden, kurzerhand mit. –

.

Beenden mit zweiter Teilung ihre Meiose[18],

Hängen eine weitere Teilung[19] meistens noch an,

Schneiden Plasmaportionen für ihre Kerne heraus[20],

Sezernieren noch Wände in die Cisternen,

Lösen des Ascus‘[21] Grenzen,

Geben die Sporen[22] dann frei!

.

Wachsen; nur vergrößern müssen sie sich.

Wuchern mit neukombiniertem Genom

Zu neuen Nischen[23], wenn ihre Nahrung erlischt

Und kommen, so ihre Hoffnung, an ein passendes Ziel.

.

Fußnoten

[1] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[2] Actin,Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[3] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt.

[4] Konträrgeschlechtliche, kompatible, Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[5] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[6] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[7] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[8] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[9] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[10] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[11] Mikrotubuli, polare: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen

[12] Homologe Chromosomen: Gleichartige, von zwei Partnern stammende Chromosomen, die sich hinsichtlich Form, Struktur und Abfolge der Genorte genau entsprechen.

[13 ]Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[14] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[15] Nucleolus: Wird bei der Kernteilung aufgelöst und seine RNA in Gestalt der Ribosomen in das Cytoplasma entlassen; besteht aus. ca. 40% Protein und ca. 60% RNA und der DNA des Nucleolusorganisators

[16] Kernhülle

[17] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[18] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[19] Mitose

[20] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Zellmembransystemen Protoplasmaportionen des Sporangium herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[21 ]Ascus: Meisporangium der Ascomycota

[22 ]Meiosporen: Sporen, die unmittelbar infolge Meiose entstanden sind oder sich darauf mittelbar zurückführen lassen, falls Mitosen sie in den Meiosporangien schon vermehrten.

[23] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

Eingestellt am 15. März 2025

.

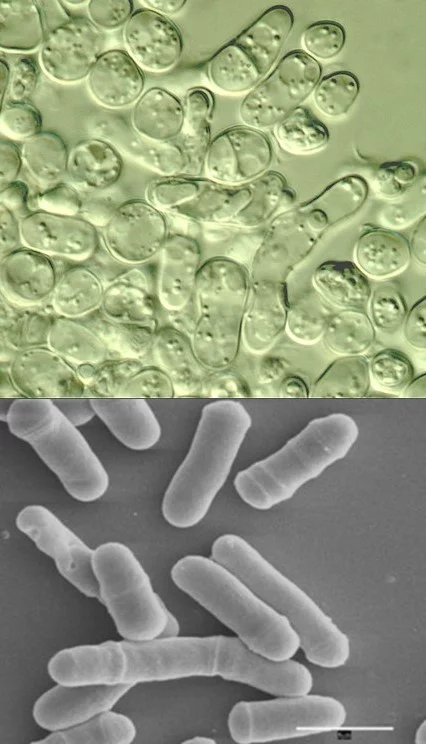

Schizosaccharomyces pombe

Oben: Lichtmikroskopische Aufnahme (Original; Reinhard Agerer)

Unten: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme

Ringförmige Strukturen sichtbar, die an Spaltungsstellen der eingezogenen Querwand entstanden.

Autor: David O Morgan

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

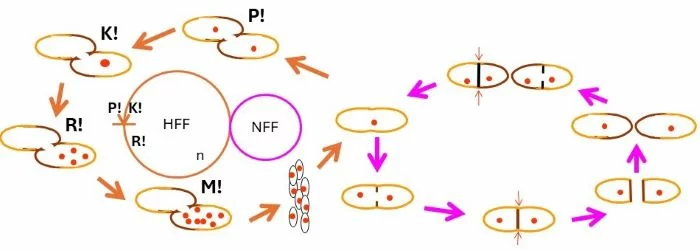

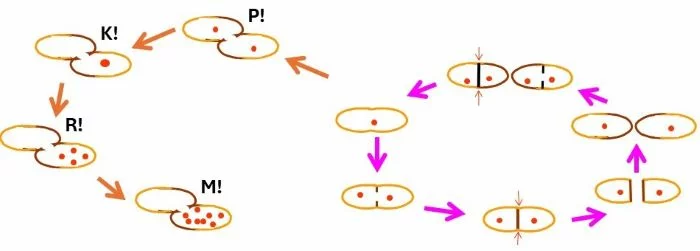

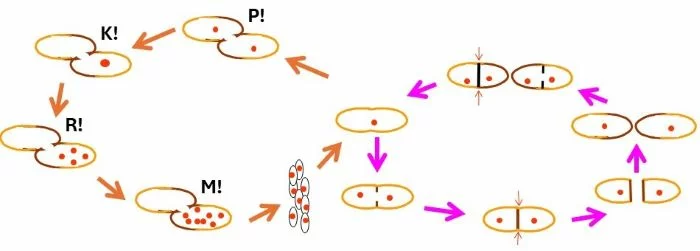

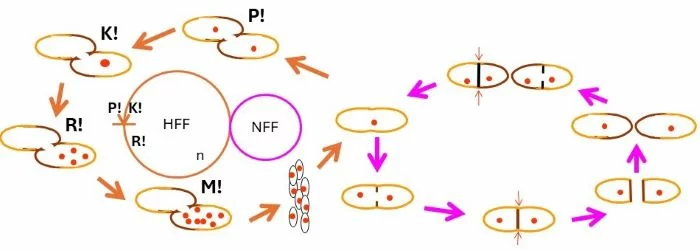

Entwicklungskreislauf von Schizosaccharomyces pombe (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Eine durch Spaltung sich vermehrende Zelle zieht irisblendenartig eine Querwand ein, bis das Septum auch in der Mitte ohne Lücke ist und damit beide Zellen gegeneinander abschließt. An der neuentstandenen Querwand (braun) wird sich die ursprüngliche Zelle in zwei Tochterzellen spalten.

Bei der Spaltung des entstandenen Septums werden durch Druck in den Zellen, die nun dünnen, halbierten Zellwände ausgebeult, wodurch sich die beiden Zellen trennen. Jede der Tochterzellen kann nun erneut eine Querwand (schwarz) einziehen, wonach in gleicher Weise erneut verfahren wird. An der Aufrissstelle entsteht rund um die Zelle ein kleiner Ring, der auf die aufgerissene Längswand der Zelle zurückzuführen ist. Schizosaccharomyces vermehrt sich auf diese Weise asexuell, denn bevor die neue Querwand eingezogen wird, teilt sich mitotisch der haploide Kern.

Treffen sich zwei kompatible, konträrgeschlechtliche Zellen, erfolgt Plasmogamie und in einer der beiden Zellen anschließend Karyogamie, so dass die diploide Zygote (großer Zellkern) entsteht. Nach der Meiose liegen vier haploide Kerne vor, die durch eine weitere mitotische Teilung zu acht haploiden Kernen werden.

Acht Sporen werden nach freier Zellbildung, wie für Ascomycota üblich, durch Auflösen der Ascuswand anschließend frei, wachsen heran und können sich durch Spaltung asexuell vermehren (violette Pfeile) und/oder durch Plasmogamie mit einer anderen Zelle sich wieder sexuell fortpflanzen (braune Pfeile).

Hier liegt ein haploider Organismus vor, dessen Zygote die einzige diploide Zelle ist. Die Nebenfruchtform (NFF, violetter Kreis) dient der schnellen Vermehrung, um mit geballter Macht die gefundene Ressource möglichst allein bis zum letzten Quantum auszuschöpfen und zugleich viele Verbreitungseinheiten zu bilden, um nach Übertragung, meist durch Insekten, neue Quellen zu besiedeln. Mit der Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis), die meist bei Substraterschöpfung entsteht, wird die genetische Diversität hochgehalten.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden fünf Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

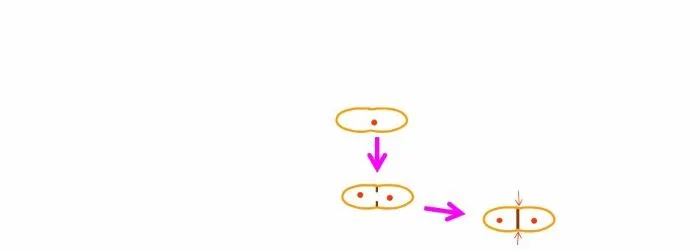

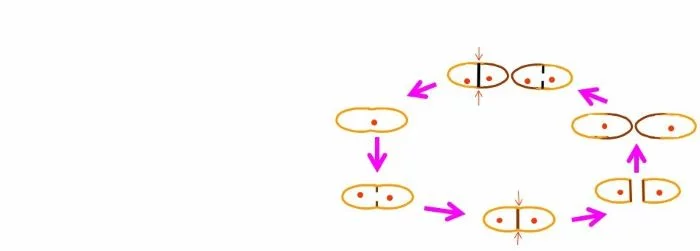

Eine durch Spaltung sich vermehrende Zelle zieht irisblendenartig eine Querwand ein, bis das Septum auch in der Mitte ohne Lücke ist und damit beide Zellen gegeneinander abschließt. An der neuentstandenen Querwand (braun) wird sich die ursprüngliche Zelle in zwei Tochterzellen spalten.

Bei der Spaltung des entstandenen Septums werden durch Druck in den Zellen, die nun dünnen, halbierten Zellwände ausgebeult, wodurch sich die beiden Zellen trennen. Jede der Tochterzellen kann nun erneut eine Querwand (schwarz) einziehen, wonach in gleicher Weise erneut verfahren wird. An der Aufrissstelle entsteht rund um die Zelle ein kleiner Ring, der auf die aufgerissene Längswand der Zelle zurückzuführen ist. Schizosaccharomyces vermehrt sich auf diese Weise asexuell, denn bevor die neue Querwand eingezogen wird, teilt sich mitotisch der haploide Kern.

Treffen sich zwei kompatible, konträrgeschlechtliche Zellen, erfolgt Plasmogamie und in einer der beiden Zellen anschließend Karyogamie, so dass die diploide Zygote (großer Zellkern) entsteht. Nach der Meiose liegen vier haploide Kerne vor, die durch eine weitere mitotische Teilung zu acht haploiden Kernen werden.

Acht Sporen werden nach freier Zellbildung, wie für Ascomycota üblich, durch Auflösen der Ascuswand anschließend frei, wachsen heran und können sich durch Spaltung asexuell vermehren (violette Pfeile) und/oder durch Plasmogamie mit einer anderen Zelle sich wieder sexuell fortpflanzen (braune Pfeile).

Hier liegt ein haploider Organismus vor, dessen Zygote die einzige diploide Zelle ist. Die Nebenfruchtform (NFF, violetter Kreis) dient der schnellen Vermehrung, um mit geballter Macht die gefundene Ressource möglichst allein bis zum letzten Quantum auszuschöpfen und zugleich viele Verbreitungseinheiten zu bilden, um nach Übertragung, meist durch Insekten, neue Quellen zu besiedeln. Mit der Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis), die meist bei Substraterschöpfung entsteht, wird die genetische Diversität hochgehalten.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Schizosaccharomycetales, Spalthefen

2 Pombe

.

Als unter Kaiser Wilhelm[1] Deutschland noch

Schutzgebiete in Afrika hatte,

Vermissten Soldaten oft lange das Bier[4].

.

Fanden dennoch manch Einheimische

Fröhlich plaudernd in trinkender Runde

Ganz wie zu Hause am Stammtisch beim Wirt.

.

Pombe[7], so klang ihnen der Name entgegen

Auf ihre fragende Geste, ans Ohr,

Und nahmen, zurückhaltend nur,

Aus dem gebotenen Becher einen testenden Schluck.

.

Schmeckte wie Bier, etwas leichter jedoch!

Aus Hirse[8], erfuhren sie nach einiger Zeit,

Sei der Einwohner Pombe gebraut;

Kauften, Marktfrauen boten es an,

Täglich frisch das leichte Gebräu,

Gaben dem Kommissar, ihrem Chef, gleichfalls davon.

.

Er wollte mehr darüber erfahren,

Sandte eine größere Probe nach Haus.

Doch Pombe weilte zu lang auf dem Weg.

Wer es probierte, spuckte es gleich wieder aus.

.

Nur frisch bereitet, nicht älter als wenige Tage,

Trinken Afrikaner das Hirsebier.

Kein Wunder, dass es die Reise nicht überstand!

Nur seine Hefen[9] blieben die alten, fühlten in Deutschland gleichfalls sich wohl.

.

Schizosaccharomyces wurde sofort als Gattung erkannt,

Die Art aber, unbenannt noch, beschrieben Wissenschaftler neu.

Dem Hirsebier, Afrikas Pombe, zu Ehren, wurde sie

Schizosaccharomyces pombe genannt. –

.

Nicht allein aus Hirse brauen Ostafrikas Einwohner Bier,

Auch Bananen[10] dienen häufig dazu:

Den vielen Ethnien[11] und Rezepturen zur Folge, werden

Schizosaccharomyces-pombe-Biere landstrichspezifisch benannt.

.

Fußnoten

[1] Kaiser Wilhelm II. (1859 – 1941): Regierungszeit: 1888- 1918

[2] Tansania: Ostafrika

[3] Kenia: Ostafrika

[4] Bier: In allgemeiner Bedeutung ein aus Getreidekörnern hergestelltes alkoholisches Getränk; heute wird dazu Weizen-, Gerste-, oder gelegentlich Roggenmalz verwendet, die Gärung mit Saccharomyces cerevisiae in Gang gesetzt und mit Hopfen zur Haltbarmachung versetzt; nach dem Bayerischen Reinheitsgebot (für Deutschland später übernommen) dürfen seit 1516 dafür nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe verwendet werden.

[5] Gerste: Hordeum vulgare (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[6] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[7] Schizosaccharomyces pombe: Spalthefe (Schizosaccharomycetales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[8] Hirse: Sammelbezeichnung für kleinfrüchtiges Spelzgetreide mit 10–12 Gattungen. Sie gehören zur Familie Süßgräser Poaceae.

[9] Spalthefen: Schizosaccharomyces (Schizosaccharomycetales – Schizosaccharomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[10] Bananen: Musaceae (Zingiberales – Commelinanae – Liliidae – Dicotyle s.l. – Magnoliatae – …)

[11] Ethnie: Menschengruppe (insbesondere Stamm oder Volk) mit einheitlicher Kultur

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht