Entamoebidae

zum Glossar über:

Entamoebidae, Endoamöben

1 Verzicht über Verzicht

.

Ausschließlich amöboid[1] kommen sie vorwärts,

Keine einzige Geißel[2] hilft gelegentlich mit,

Auch Centriolen[3], Erinnerungsstücke an sie,

Kann niemand mehr finden, sparten Entamoebidae kurzerhand ein.

.

Doch damit noch nicht genug der Sparsamkeit:

Mitochondrien[7] sind ihnen gar nicht so wichtig,

Nur einfach gebaute Mitosomen[8] bleiben zurück.

.

Doch eine Besonderheit, die manche Amoebozoa zeigen, ist auch ihnen zu eigen

– Auch Echten Pilze, doch dies nur nebenbei –

Die Kernteilung nämlich gelingt bei geschlossener Hülle[9]:

Mikrotubulispindeln[10],[11] wirken dabei intern.

.

Als Endobionten[12] sind sie, trotz vielfachen Verzichts, in der Lage,

In Saus und Braus zu leben, zumindest im Darm;

Arger Quälgeist, als Urheber der Durchfallerkrankung Amöbenruhr[15].

.

Fußnoten

[1] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Rotalgen und Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[4] Golgiapparat: Organellen eukaryotischer Zellen. In ihm werden Proteine, die vom Endoplasmatischen Retikulum hergestellt wurden, modifiziert und sortiert. Außerdem schnürt er kleine Vesikel ab, die Zellprodukte sammeln, die zur Sekretion oder für andere Organellen bestimmt sind. Seine oft tellerförmig anmutenden Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern diese Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet.

[5] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[6] Peroxisomen: Organelle, mit vielerlei Radikale fusionierenden Enzymen; die bekanntesten darunter sind die Peroxidasen, darunter die Katalase, die Wasserstoffperoxid [H2O2] in Wasser umwandelt und damit entgiftet.

[7] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[8] Mitosomen: Organelle in einigen einzelligen, anaeroben oder mikroaerophilen Organismen als stark degenerierte Mitochondrien, die die Fähigkeit zur oxidativen Phosphorylierung verloren haben; mitochondriale DNA scheint zumindest bei einigen Arten nicht vorhanden zu sein.

[9] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[10] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[11] Kernteilungsspindel: Während der Metaphase zeigen die Mikrotubuli eine spindelförmige Anordnung, ausgehend von den Chromosomen (weiteste Stelle) zu den verjüngten Enden am MTOC

[12] Endobiont: Ein durch Endocytose aufgenommener, weiterhin lebender, aktiver, nicht zum Verdauen vorgesehener Einzeller in einer fremden Zelle

[13] Entamoeba histolytica: Ruhramöbe (Entamoebida – Archamoebea – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[14 Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[15] Amöbenruhr: Durchfallerkrankung verursacht durch den Erreger Entamoeba histolytica, dessen Amöben in die Darmschleimhaut übergehen und eine Darmentzündung hervorrufen; gelangen sie in den Blutkreislauf können sie in verschiedenen Organen lebensbedrohliche Geschwüre hervorrufen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

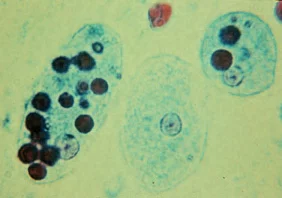

Entamoeba histolytica

Amöbe mit aufgenommenen Erythrocyten

Autor: unknown; Quelle:http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Amebiasis/E_histol_trophs_F.JPG

Lizenz: Public domain; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Entamoebida, Endoamöben

2 Die Malträtierenden (AP)

.

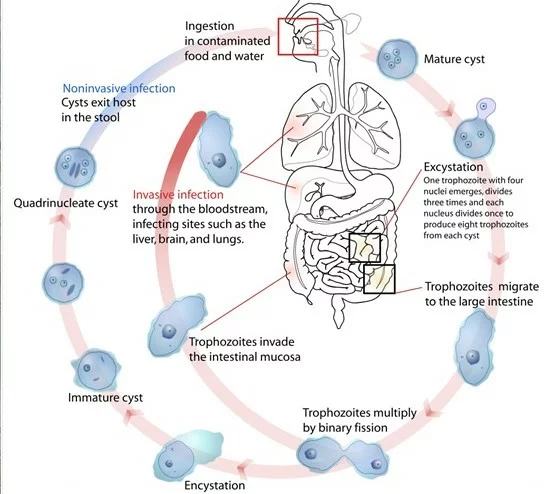

Gelangen, meist als Cysten[1],[2] in Fäkalien überlebend,

Mit verunreinigtem Wasser wieder in armer Leute[3] Darm.

Wandern sie vom Dünndarm[6] aus, dem Ort ihrer Geburt,

Mit verdauter Nahrung in den Dickdarm[7] und

Setzen sich in der Schleimhaut[8]f est. Die meisten haben damit genug.

.

Klein bleiben sie, unterscheiden sich kaum von anderen Arten,

Die als harmlose Mitbewohner[9] leben dort.

Doch irgendetwas reizt ein Fünftel dieser kleineren Formen,[10]

Denn dieses wächst zu großen Amöben heran[11]:

Geben sich nicht mehr zufrieden mit

Speisebrei, der sie umfließt!

.

Packen Enzyme aus!

Dringen damit ins Darmgewebe voran,

Ernähren sich von dem, was sie davon eigentlich separiert;

Auch Erythrozyten[12] sind ihnen recht!

.

Dem Darm, dem Immensystem, gefällt dies nicht!

Dies versteht sich von selbst:

Reizung, Entzündungen treten auf,

Des Dickdarms Resorptionsfähigkeit wird entscheidend gestört,

Leibschmerzen, geleeartige Diarrhöe[13] sind Folge und

Austrocknung des Körpers durch übermäßigen Wasserentzug.

.

Als Cysten verlassen Amöben den Darm.

Bei intensivem Befall, bei starker Ruhr,

Scheidet der Körper bis zu einhundert Millionen davon aus,

Nicht über den Krankheitsverlauf summiert; nein! Jeden Tag!

Über mehrere Wochen hinweg bleiben sie infektiös.

Abhilfe schaffen Hygiene und hohe Trinkwasserqualität.

.

Fußnoten

[1] Entamoeba histolytica: Ruhramöbe (Entamoebida – Archaeamoebea – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya); tritt in zwei Formen, als Magna- und als Minuta-Form, auf

[2] Cyste (Überdauerungsform): Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[4] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[5] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[6] Dünndarm: Darmbereich zwischen Magen und Dickdarm

[7] Dickdarm: Darmabschnitt zwischen Dünndarm und Rektum

[8] Darmschleimhaut: Innerste Schicht der Darmwand. Sie bildet Darmzotten, wie man sie auch im Dünndarm findet und Einbuchtungen, die typisch für die Schleimhaut im Dickdarm sind; sie besteht aus mehreren, sehr dünnen Schichten.

[9] Entamoeba coli: Dickdarmamöbe (Entamoebida – Archaeamoebae – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[10] Entamoeba histolytica: Ruhramöbe, Magna-Form

[11] Entamoeba histolytica: Ruhramöbe, Minuta-Form

[12] Erythrocyten: Rote Blutkörperchen; Zellen des Bluts, die den Blutfarbstoff Hämoglobin enthalten

[13] Diarrhoe: Durchfall

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Lebenszyklus von Entamoeba histolytica

Autor: Mariana Ruiz Villarreal LadyofHats

Lizenz: Public domain; unverändert

Eingestellt am 14. Juli 2025

.

Endpunkt erreicht