Porifera

zum Glossar über:

Porifera, Schwämme

1 Kragenkolonie (HP)

.

Warum alleine immer nur sitzen,

Geduldig auf Schwebstoffe warten,

Wenn geißelbewehrte, kragenbestückte Verbände, dicht versammelt,

Zusammenagierend, doch bedeutend höhere Mengen an Wasser bewegen?

.

Zunächst in die Fläche geordnet,

Einer gemeinsam gebildeten, schleimigen Masse entspringend,

Fischen sie ununterbrochen

Zugleich in derselben partikelbeladenen Strömung.

.

Ins Koloniezentrum vordringende Drift

Liefert nur Abfallprodukte aus randlichen Zonen.

Jedoch überstriche gewölbte, zur Linse geformte Coenobien[1],

Zellenstarke Kolonien[2], alle mit frachtversehener Wasserschicht.

.

Zur Hemisphäre verformt, dann zur Kugel geworden,

Entschwebt die Gemeinschaft rotierend dem Boden,

Durchfiltert auf ihrem Weg ausreichend Wasservolumen

Zum Vorteil unserer Schwämme Urururahnen.

.

Hinab in die Matrix[3] des Kugelcoenobiums

Verbinden nun locker sich mit den Nachbarn,

Schließen durch Teilung Lücken im kragenbestückten Saum.

.

Bleiben als omnipotente Archaeocyten[6],

Beanspruchen anderer Zellen Basis für

Differenzierung zu sein.

.

Fußnoten

[1] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

[2] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[3] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Kragen: Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt.

[6] Archaeocyten: Totipotente Zellen der Schwämme

[7] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, sondern es handelt sich um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.

[8] Totipotente Zellen: Zellen, die die Fähigkeit haben, neu etwas Enddifferenziertes zu bilden (spezialisierte Zelle, Organ, Organismus)

Eingestellt am 23. November 2024

.

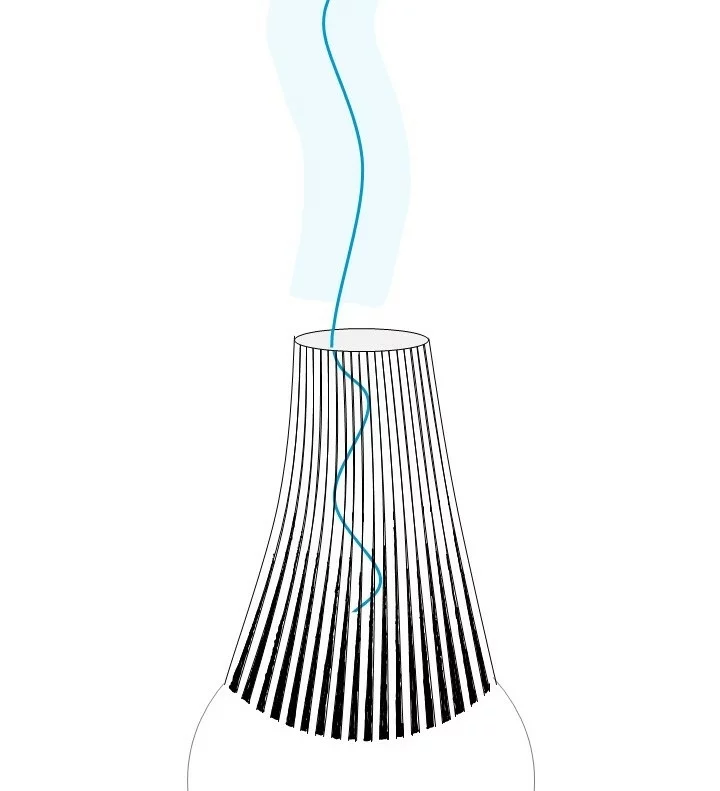

Cyanocyte, Schema (ppt generiert; Reinhard Agerer)

Der Kragen besteht aus zum Rund angeordneten Mikrovilli, eine Tüte um die Geißel bildend. Basal sind die Mikrovilli nicht gänzlich miteinander verbunden, lassen vielmehr Lücken, durch die das Wasser nachfließen kann, das die Geißel, mit ihrer (oft vorhandenen) Fahne aus dem Trichter treibt, um im Choanosom und im anschließenden Kanalsystem eine Strömung zu erzeugen.

Nach Westheide & Rieger (2013), S. 83

Eingestellt am 23. November 2024

.

Porifera, Schwämme

2 Bodenständig (HP)

.

Unaufhörlich beliefern Stammzellen[1]

Zu schwer sind sie schon, in Schwebe zu bleiben,

Sinken auf den Grund des Gewässers zurück.

.

Befestigen sich, Matrixsubstanzen[4] verwendend,

Am Abhang des Meeres, den Großteil der strudelnden Cyten[5]

Nach außen gerichtet, ernähren sich prächtig, teilen sich voller Reserven,

Geben Töchter nach innen, sie im dicht verschlossenen Raum zu verwahren.

.

Nicht vollständig schließt die Kugel das Innere ab:

Kleine Lücken gestatten dem Wasser nach innen zu kommen.

Vom Fächeln der Geißelarmada getrieben,

Erlangt es Zutritt zum kragenzellenbekleideten inneren Raum,

Unablässig den Turgor im Kessel erhöhend;

Ein Osculum[6] aber öffnet plötzlich druckreduzierend den Weg nach oben-außen ins Meer.

.

Filtern die Cyten aus dem einströmenden Wasser,

Teilungsbereitschaft zu fördern, neue Choano- und Archaeocyten zu bilden.

.

Schlauchförmig, mit breitbauchiger Basis

Streckt sich der ursprünglichste Schwamm in die Höhe.

Tausende Choanocyten wirbeln im Innern das Wasser dem Osculum zu,

Doch winzige Mengen nur strömen in die Höhlung hinein.

.

Unterdruck ist es, der Durchlöchern der Wandung erzwingt!

Dutzende kleiner Ostioli[11]

Zwischen nach außen gerichteten Choanocyten bahnen dem Wasser den Weg

Zur kragenbestückten, dicht im Inneren stehenden Reuse.

.

Kaum ins Gewicht mehr fällt zur Ernährung der Beitrag

Außenstehender Choanocyten zum Leben der Sozietät,

Denn des Bauchraums optimierter Strömungsverlauf

Erhöht innenstehender Trichterzellen Effektivität:

.

Matrix zwischen Außen- und Innenlagen begrenzender Zellen drückt

Hügel und Leisten hervor, geben in Tälern und Senken

Choanocyten, sich den Ostioli anschließend, kleinere Räume,

Miniteilchen aus dem Wasser zu filtern – größere müssen passieren sie lassen –

.

Erhöhen aber, koordiniert nun schlagend, des Wassers beständigen Fluss,

Optimieren Energieverbrauch, Fangzahl, Abfallentsorgung,

Nehmen kragen- und geißellos gewordene Zellen[12] dafür innen und außen in Pflicht,

Größere Detritusteilchen anhaften zu lassen, endocytotisch einzufangen und zu verdau’n.

.

Mit erheblichen Wassermengen, durch ungleichmäßig verteilte Ostioli fließend,

Belasten die strömungsbewirkenden, rastlosen Geißeln

Die Stabilität der noch plastischen Wand,

Verkrümmen mitunter den rundlichen Bauch zu exzentrischen Formen, bis hin zum Kollaps sogar. –

.

Zur Stabilisierung des Wabbelgefüges

Verknüpfen Aminosäuren[13] sich im Innern der Archaeocyten

Zu massiven, freilich flexiblen Sponginen[14],

Zu der Schwämme typischem Faserprotein.

.

Diesem Zelltyp, als Spongocyten[15] bekannt,

Druckfeste, seltsam gestaltete Nadeln und Formenverbünde

.

Eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Zellen besiedelt heutiger Schwämme Matrix,

Wovon Archaeocyten, Sclerocyten und Spongocyten ein wichtiger Teil.

Als wandernde Zellen sind sie beschrieben,

Dienen als Speicher-, als Fortpflanzungszellen,

.

Locker nur halten Choanocyten, auch Pinacocyten[25], zusammen,

Wobei das Pinacoderm[26] als echtes Gewebe gilt,

Obwohl es keine Desmosomen[27], wohl aber

Punktförmige Haltestellen besitzt.

.

Oder formen intern eine Röhe sogar.

Verteilen sich gleichmäßig über die Fläche oder

Treten zu Feldern zusammen, oft an erhöhten Stellen exponiert.

.

Kennen weder Muskeln noch Nerven,

Auch nicht einzelne Zellen davon;

Und doch zieh’n sich Pinacocyten zusammen,

Bewegt sich ein Schwamm ein wenig vom Ort,

Hin zum Licht oder weg von der Helle,

Hin zum Kameraden, wenn er ihn trifft,

Damit zu verschmelzen,

Um eins mit ihm, ein größeres Ganzes, zu sein.

.

Unterscheiden sich damit von allen anderen Metazoa[30] gravierend!

So stellt die Wissenschaft gerne sie als Parazoa[31 ]ganz separat,

Allen übrigen Animalia, den Eumetazoa[32], gegenüber

Als erfolgreiches Überbleibsel frühster Animaliazeit.

Behalten mit Ausdauer die einmal gefundenen Plätze in

Süß- und Ozeanwasser, von flachen Gewässern bis tief in Meere hinab.

.

Vor rund siebenhundert Millionen[33] Jahren schon siedelten

Ursprüngliche Schwämme in flachen Gewässern,

Waren Basis für Höherentwicklung und

Differenzierung der Porifera inneren Organisation.

.

Fußnoten

[1] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, es handelt sich vielmehr um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.

[2] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die bei vielen Arten beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[3] Kragen: Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt.

[4] Mesohyl: Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[5] Cyte: Zelle

[6] Osculum: Hauptöffnung von Schwämmen, durch die Wasser, eingesaugt durch Wandporen, zusammen mit Stoffwechselprodukten wieder ausgestoßen wird

[7] Detritus: Zerfallsprodukte; Schwebe- und Sinkstoffe in den Gewässern, deren Hauptanteil abgestorbene Mikroorganismen bilden

[8] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[9] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[10] Archaeocyten: Totipotente, wandernde und transportierende Zellen im Mesohyl der Schwämme

[11] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen; externe Ostioli führen von der Umgebung in den Schwamm hinein; interne von Kanälen ins Choanosom)

[12] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt (Pinacoderm); Choanocyten sind oftmals in eigenen Räumen (Choanosomen) zusammengefasst

[13] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[14] Spongin: Spezielles, jodhaltiges Kollagen, das als Faserprotein die meisten Porifera stützt

[15] Spongocyten: Spongin (Faserproteine) bildende Zellen

[16] Sclerocyten: Spicula bildende Zellen

[17] Spicula: Stachelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[18] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[19] Siliciumdioxid: [SiO2]

[20] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpel, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[21] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[22] Exocytose: Ausscheiden eines Partikels aus der Zelle mit Hilfe eines sich in die Zellmembran integrierenden Vesikels; der Partikel wird damit durch Ausstülpung ausgeschieden

[23] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[24] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[25] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt; Choanocyten sind oftmals in eigenen Räumen (Choanosomen) zusammengefasst

[26] Pinacoderm (Schwämme): Aus Pinacocyten gebildete, epithelartige Schicht

[27] Desmosomen (Animalia): Zellstrukturen in Zellmembranen, die enge scheibenförmige, oft etwas vorgewölbte Verbindungen zwischen zwei Zellen herstellen. Sie kommen besonders in Zellen mit intensiver mechanischer Belastung, wie bei Epithelzellen, vor und verbessern den mechanischen Zusammenhalt. Dies geschieht durch Verbinden z. B. von Actin- oder Keratin-Filmenten benachbarter Zellen und durch verschiedene Proteine über die Lipiddoppelmembran und den interzellulären Raum hinweg. Hinsichtlich ihrer Anordnung unterscheidet man Punkt- oder Gürteldesmosomen.

[28] Porocyten, Porenzellen: Von einem Kanal als Einströmöffnung durchzogene Zelle

[29] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[30] Metazoa: entspricht Animalia

[31] Parazoa: Schwämme, Porifera, werden wegen ihrer von den übrigen Animalia erheblich abweichenden Merkmalen zu diesem Taxon zusammengefasst und allen anderen gegenübergestellt.

[32] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa

[33] Präkambrium-Zeit: von 4,6 Milliarden bis 542 Millionen Jahren, wobei der letzte Abschnitt das Ediacarium vor 635-542 Millionen Jahren ist; der vorletzte Abschnitt ist das Cryogenium vor 720-635 Millionen Jahren

Eingestellt am 23. November 2024

.

Porifera, Schwämme

3 Nachkommen

.

Gonaden[3] entstehen nicht.

Vielfalt zeigt sich hinsichtlich Gametenbildung,

.

Spermatozoide[6] entstehen aus Choanocyten,

Fehlen Kammern, erfolgt die Bildung jeweils von einzelnen Choanocyten;

Spermatozoide gelangen in den wasserführenden Innenraum,

Werden, erfasst vom Wasserstrom, ausgestoßen

Und durch Ostioli[9] anderer eingeschwemmt.

.

Innere und äußere Gemetentreffen sind möglich

Je nach der Verwandtschaft Art:

Zum einen bleiben die Eier[10] im Innern des Körpers,

Zum andern gehen auch sie, wie Spermien, auf Wanderschaft.

.

Aus Archaeocyten oder Choanocyten können sich Eizellen bilden,

Doch lagern sich umgewandelte Archaecyten als nährendes Epithel[11] herum,

Bleiben in peripheren Regionen des Schwamms, oder werden in Mengen nach außen geschwemmt.

.

Im Fall der Befruchtung[14 ]im Freien, zumeist bei marinen Vertretern,

Herrscht oft erstaunliche Synchronisation:

Schwammkolonien umgeben dann mitunter dichte Wolken,

Blass bei Männchen, bei Weibchen verständlicherweise dicht.

.

Als Folge interner Befruchtung[15] sind zweierlei Weisen möglich,

Zum einen verlassen Zygoten[18] die Mutter,

Zum andern entwickelte Larven[19] erst.

.

Zwar leben die meisten Schwämme getrenntgeschlechtlich[20];

Manche als Zwitter[21 ]jedoch:

Zuerst weiblich, dann männlich, oder umgekehrt, je nach Art.

.

Bis die Blastula[26], vielzellig schon,

Vollkommen geißelumhüllt,

Den Gastralraum[27] verlässt oder zu Boden sinkt.

.

Ein geißelbesäumter larvaler Entwicklungszustand

Kennzeichnet nicht sämtliche Schwämme.

Mit Vorderpol setzt die Larve sich fest,

Bevor die Metamorphose[30] startet:

Meist wandern nach innen Zellen der Blastula,

Sortieren sich, bilden Choanocyten, ihre Kammern

Und alles, was zum Mesohyl noch gehört.

Geißelzellen der Außenwand

Werden durch Pinacocyten[31 ]ersetzt.

.

– Eine Art Blastula scheint tatsächlich typisch für Schwämme,

Zweifel besteh‘n jedoch, ob sie mit eumetazoischen[32] Blastulen zu homologisieren ist;

Gastrulastadien[33] scheinen zu fehlen.

Womöglich entstanden Blastulae von Parazoa[34] und Eumetazoa konvergent,

Nicht unähnliche Bildungsvorgänge zeigt,

Wie manche Larve der Kalkschwämme[37] mit

Ein- und Umstülpung und nachfolgendem Kugelschluss. –

.

Ungeschlechtlich[38] können sich manche Schwämme entwickeln,

Bilden sich ablösende, vordifferenzierte Knospen; oder Gemmae[39],

Gilt es, ungünstige Zeit zu überdauern,

Was für Süßwasserschwämme des Öfteren gilt:

.

Archaeocyten und Trophocyten treffen sich zur Kugel,

Umgeben von Pinacocyten der Außenschicht,

Die zu Spongiocyten[40] auch werden,

Sie umgeben mit widerstandfähigem Spongin[41].

Zu Sclerocyten[42] umgewandelte Archaeocyten

Transportieren Spicula[43] als zusätzlichen Schutz zur Peripherie.

.

So überdauern Gemmae in abgestorbener Porifere; wenn wieder günstig die Umwelt,

Wandern die eingeschlossenen, lebenden Zellen aus vorgebildeter Öffnung[44] heraus,

Formen ein Pinacoderm, wodurch sich Archaeocyten zwängen

Als der Schwammbildung Start.

.

Hier zeigt sich ein Coenobium[45]

Als des Schwammes Bildungsstart.

Vielleicht mag dies Hinweis sein,

Wie die Evolution der Schwämme begann.

.

Fußnoten

[1] Geschlechtszellen: Männliche und weibliche Gameten

[2] Mesohyl (Schwämme): Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm (bzw. Choanocyten) liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[3] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[4] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[5] Archaeocyten: Totipotente, wandernde und transportierende Zellen im Mesohyl der Schwämme

[6] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[7] Choanocytenkammern: Choanosomen: Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Schwämme, sind Choanocyten in besonderen Kammern zusammengefasst, die unmittelbar Anschluss an Kanäle der Ostioli haben

[8] Spermatozoidencyste:

[9] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[10] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[11] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[12] Trophocyten: Für Fortpflanzung Nahrung speichernde Zellen

[13] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) in ein Vesikel, um sie zu verdauen

[14] Befruchtung: Verschmelzung der Protoplasten (P!) von Gameten oder Gametangien mit unmittelbar anschließender Karyogamie (K!)

[15] Gemeint ist hier innerhalb des Schwamms

[16] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon

[17] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[18] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[19] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[20] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt

[21] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen

[22] Protogyn: Vorweiblich; zunächst werden die weiblichen Gameten reif, dann erst die männlichen, um Eigenbefruchtung zu verhindern

[23] Prot(er)andrisch: Vormännlich; zunächst werden die männlichen Gameten reif, dann erst die weiblichen, um Eigenbefruchtung zu verhindern

[24] Totale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)

[25] Äquale Furchung: Alle Zellen der Blastula sind von gleicher Gestalt; Teilungsweise von Eiern (Zygoten), deren Dotter gleichmäßig verteilt ist

[26] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[27] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle münden

[28] Kragen: Besteht aus einem Ring von Mikrovilli, aus feinsten schleimbedeckten Ausstülpungen der Zelle; Nahrungspartikel verfangen sich außen im Schleim, werden anschließend durch winzige Füßchen eingefangen und der Endocytose zugeführt; um die Wasserführung zu begünstigen, bleiben benachbarte Mikrovilli an ihrer Basis schlitzartig voneinander getrennt

[29] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar ein Axionem

[30] Metamorphose (Animalia): Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbstständige Larvenstadien

[31] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt; Choanocyten sind oftmals in eigenen Räumen (Choanosomen) zusammengefasst

[32] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa

[33] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[34] Parazoa: Schwämme, Porifera, werden wegen ihrer von den übrigen Animalia erheblich abweichenden Merkmalen zu diesem Taxon zusammengefasst und allen anderen gegenübergestellt.

[35] Volvox: Kugelalge (Volvocales – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[36] Chlorophyta: Grünalgen (Plantae – Eukarya)

[37] Kalkschwämme: Calcarea (Porifera – Animalia – Eukarya)

[38] Ungeschlechtliche Fortpflanzung: Beruht grundsätzlich nur auf mitotisch entstandenen Zellen, Zellkomplexen, Gewebeteilen, Organen oder Jungorganismen

[39] Gemmae, Gemmulae, Gemmen: Überdauerungsfähige Mehrzellgebilde oft rundlicher Gestalt

[40] Spongocyten (Schwämme): Spongin (Faserproteine) bildende Zellen

[41] Spongin: Spezielles, jodhaltiges Kollagen, das als Faserprotein die meisten Porifera stützt

[42] Sclerocyten (Schwämme): Spicula bildende Zellen

[43] Spicula: Stachelförmige Gebilde aus Spongin, Calciumcarbonat oder Siliciumdioxid

[44] Mikropyle: Kleine Öffnung, durch die Fortpflanzungsorgane ein- oder austreten können

[45] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

Eingestellt am 23. November 2024

.

Porifera, Schwämme

4 Vergrößerung

.

Ernährung sichern, mehr an Nahrung gewinnen,

Ist der Schwämme evolutives Prinzip.

Ließen so drei verschiedene,

Unterschiedlich hoch entwickelte Typen entsteh‘n,

Die Porifera charakterisieren,

Von Bedeutung jedoch ist nur der höchstentwickelte Typ

.

Nur Choanocyten bekleiden seinen ungegliederten Raum;

Deswegen führen Ostiolikanäle[3] unmittelbar ins Innere,

Wobei ein großes Osculum[4] das gefilterte Wasser entlässt.

Nur wenige Gattungen verwirklichen diese Weise;

Eher reduziert, denn ursprünglich, gilt der Wissenschaft ihre Architektur.

.

Verteilt nur sie einlagig entlang des zentralen, weitlumigen Gangs zum Osculum hin,

Stellt sie senkrecht zur Außenbegrenzung, beult die Kammern nach außen,

Oder bildet Zwischenräume zu wasserführenden Kammern um.

Nur Calcarea[7] bilden diese einfacher gebauten Typen,

Auch nur in knapp bemessener Gattungs- und Artenzahl.

.

Der Leucon-Typ[8] verzweigt Zufuhrkanäle,

Ordnet unzählige Kammern wie Trauben zu dreidimensionalen Komplexen an.

Bekleidet abführende Kanäle, nicht nur den Innenraum, wie dies beim Sycon-Typ, mit Pinacocyten[9],

Deren Aufgabe in Endocytose[10] größerer, anhaftender Teilchen besteht.

.

Der Innere Bau, die Zahl der Choanocytenkammern, ihre interne Bekleidung mit Pinacocyten,

Gelten als wichtig für die Ernährung des Schwamms,

Doch auch Größe, seine Außenfläche, beeinflussen signifikant der Ostioli Menge,

Der Kontaktflächen Größe zur Umgebung, somit der Choanocytenkammern Zahl.

.

So verwundert kaum noch die Vielfalt der Schwammgestalten:

Krusten- und becherförmige, kugelähnliche, auch kandelaberartige kommen vor;

Schier keine Grenzen kennt ihr Wachstum.

Immerzu neu angelegte Gastralräume[11] ersetzen, was basal schon ohne Funktion.

Bis zu fünfhundert Jahre können sie leben, Ascon-Typen und kleinere Schwämme des

Süßwassers leben häufig jedoch nur annuell[12].

.

– So einleuchtend der Porifera Evolution vom

Ascon- über den Sycon- zum Leucon-Typ auch ist,

Meint dennoch die Wissenschaft, die ursprünglicher anmutenden Schwämme

Seien lediglich Ausdruck komplexer gebauter Schwämme Reduktion.

.

Doch der evolutive Vorteil zukunftsweisender Differenzierung im Innern und der

Förderlichen Wirkung größerer äußerer Flächen ist so evident,

Dass wohl, auch wenn dies nachzuweisen, heute nicht möglich,

Der Porifera Evolution mit einfachem, choanocytenausgekleidetem Schlauch begann. –

.

Und Wanderer, trittst du auf Felsen

So gedenke der Schwämme des

Erdmittelalters[15] urlang vergangener Zeit.

.

Fußnoten

[1] Choanocyten, Kragengeißelzellen (Schwämme): Besitzen einen Ring aus Mikrovilli, feinste schleimbedeckte Ausstülpungen der Zelle, in deren Mitte eine Geißel schlägt, die beidseits mit einer Fahne aus engschließenden Fäden bedeckt ist, um damit Wasser effektiver zu bewegen

[2] Ascon-Typ (Schwämme): Schlauchförmiger, dünnwandiger Schwamm mit zentralem Hohlraum und undifferenzierter Wandung mit nur einer zentralen Ausströmöffnung (Osculum). Außen liegt das Pinacoderm, innen befinden sich die Kragengeißelzellen.

[3] Ostioli: Kleine (maximal 20 µm im Durchmesser) zuführende Öffnungen ins Innere von Schwämmen

[4] Osculum (Schwämme): Hauptöffnung von Schwämmen, durch die Wasser, eingesaugt durch Wandporen, zusammen mit Stoffwechselprodukten wieder ausgestoßen wird

[5] Sycon-Typ: Der Innenraum ist in kleinere Choanocytenkammern gegliedert, die einlagig entlang des zentralen Gangs zum Osculum hin stehen und senkrecht zur Außenbegrenzung orientiert sind; die Kammern können sichtbar nach außen gebeult sein, vielfach werden die Zwischenräume der Beulen aber von Wasserkammern gefüllt.

[6] Choanosomen, Choanocytenkammern: Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Schwämme, sind Choanocyten in besonderen Kammern zusammengefasst, die unmittelbar Anschluss an Kanäle der Ostioli haben

[7] Calcarea: Kalkschwämme (Porifera – Animalia – Eukarya)

[8] Leucon-Typ (Schwämme): Verzweigt Zufuhrkanäle und ordnet unzählige Kammern traubig zu dreidimensionalen Komplexen, bekleidet abführende Kanäle, nicht nur den Innenraum, wie dies beim Sycon-Typ der Fall ist, mit Pinacocyten.

[9] Pinacocyten, Plattenzellen: Bei den meisten Schwämmen ist das Äußere und das interne Kanalsystem durch Plattenzellen (nicht durch Choanocyten) epithelartig begrenzt

[10] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[11] Gastralraum (Schwämme): Großraum nahe des Osculums, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle münden

[12] Annuell: Einjährig

[13] Fränkische Alb: Das Mittelgebirge zieht sich in nördlich-südwestliche Richtung von Lichtenfels am Main vorbei an Bamberg und Nürnberg im Westen und Bayreuth und Regensburg im Osten sowie Ingolstadt an der Donau im Süden bis zum Ostrand des von der Wörnitz durchflossenen Meteoritenkraters Nördlinger Ries, durch den sie von der westlich anschließenden Schwäbischen Alb getrennt ist.

[14] Schwäbische Alb: Das Mittelgebirge erstreckt sich südlich von Stuttgart im südöstlichen Teil von Baden-Württemberg von Südwest nach Nordost. Im Süden bzw. Südosten wird die Schwäbische Alb von der Donau begrenzt, im Nordwesten vom Albtrauf entlang des Städtebandes Balingen, Reutlingen, Göppingen, Aalen.

[15] Erdmittelalter: vor 252 – 66 Millionen Jahren

Eingestellt am 23. November 2024

.

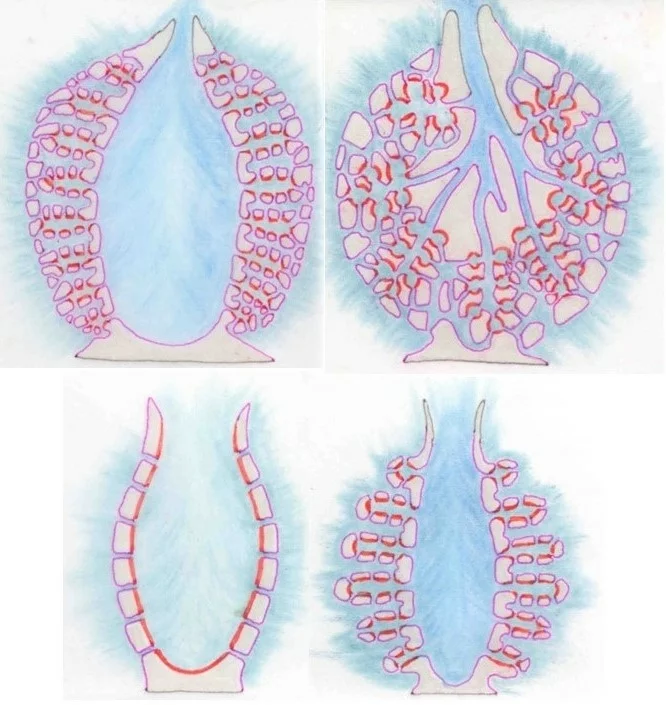

Genereller Bau der Schwämme; Schematisch dargestellte Längsschnitte (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Ascon-Typ, nur bei Calcarea (links unten): Einfacher mehr oder weniger schlauch- oder krugförmiger Bau mit großem Osculum (der Anwuchsstelle gegenüber) und vielen kleinen Ostioli, die mit ihren Kanälen ins Innere des Schwamms führen. Wasser, das von außen kommt, werden Nahrungspartikel entnommen und partikelverarmtes Wasser über das Osculum der Umgebung wieder zugeführt. Alle Pinacocyten sind in der Lage, über Endocytose Nahrungspartikel aufzunehmen.

Rot: Lage der Choanocyten; violett Lage der Nahrungspartikel aufnehmenden Pinacotyen, dabei unbeteiligte Pinacocyten in Schwarz; hellgrau: Mesohyl. Beim Ascon-Typ sind es hauptsächlich die Pinacocyten der Kanalauskleidung und der äußern Oberfläche; kleinste Teilchen können auch von den Choanocytenkrägen aufgenommen werden. (Gilt für alle Wuchsformen).

Sycon-Typ mit Aussackungen, nur bei Calcarea (rechts unten): Bau prinzipiell gleich wie beim Ascon-Typ, doch werden hier Aussackungen über die unmittelbar ins Innere führenden Ostioli vorgestülpt, die ihrerseits Ostioli und Choanocytenschichten tragen. Es entstehen so Choanocytenkammern, die Choanosomen. Auch hier verlässt gefiltertes Wasser (helleres Blau) den Schwamm über das Osculum mit der Strömung die die vielen Choanocyten erzeugen. Nahrungspartikel werden hauptsächlich über die Pinacocyten der Kanäle und des Schwamminneren aufgenommen; auch Pinacocyten der Oberfläche wirken mit. (Nur bei Calcarea)

Sycon-Typ mit integrierten Aussackungen, nur bei Calcarea (links oben): Hier werden gleichsam die Zwischenräume der Aussackungen mit einem von Ostioli durchbrochenen Mesohyldeckel geschlossen. Damit wird die aufnehmende Oberfläche (mehr Platz für Pinacocyten) vergrößert, der Wasserstrom kanalisiert und die Durchflussmenge erhöht.

Leucon-Typ, bei Silicea und Calcarea (rechts oben): Es liegt kein großer Hohlraum mehr vor, stattdessen wird das Innere in feinere und gröbere zu- und abführende Kanäle gegliedert, die das einströmende Wasser gefiltert dem Osculum zuleiten. Die Aufnahme der Nahrungspartikel erfolgt hauptsächlich über die zuleitenden Kanäle, die dickeren, abführenden Kanäle geben das Wasser nur nach außen. Choanocyten sind zu vielen Kammern entlang Kanälen zusammengefasst (Choanosomen), die strömungserzeugende Oberfläche ist größer, der Durchsatz erhöht, damit die Nahrungsaufnahme effektiver.

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 82

Eingestellt am 23. November 2024

.

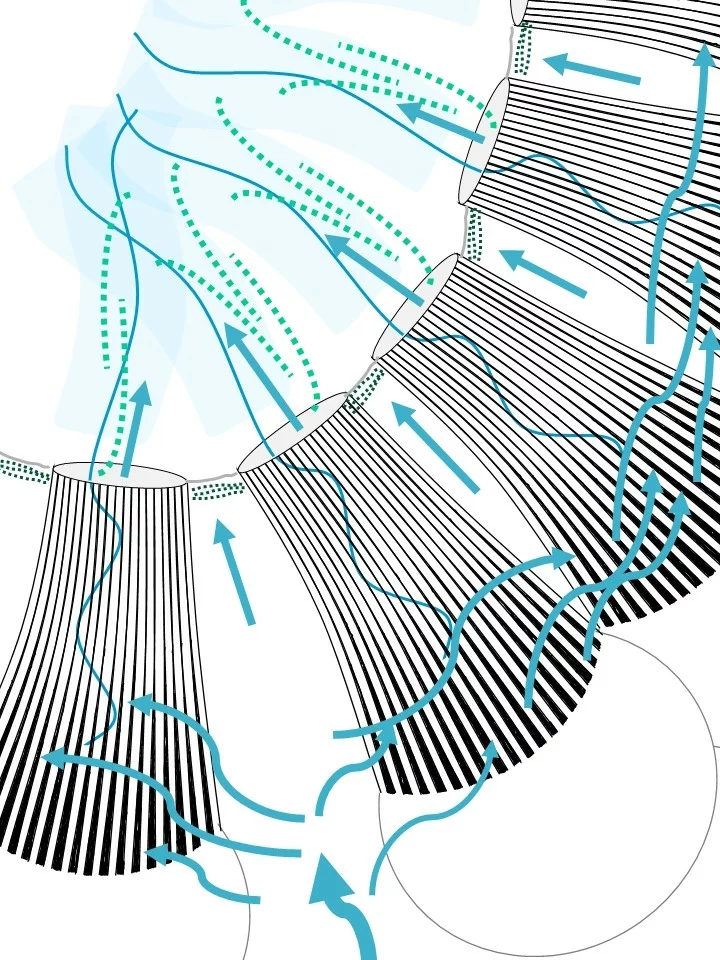

Ausschnitt aus einem Choanosom (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Durch ein externes (unmittelbar von der Umgebung kommend) oder internes Ostiolum (aus Kanälen ins Choanosom führend) wird durch der Choanocyten Flagellentätigkeit Wasser in den gemeinsamen Raum der Kragenzelltrichter eingesaugt (dicker blauer Pfeil). Die benachbarten Choanocytenzellkörper schließen aber dicht aneinander, so dass zwischen ihnen keine Wasserbewegung stattfindet. Das partikelträchtige Wasser kann damit sich nur über die Trichter des Choanosoms verteilen (dünne, geschlängelte blaue Pfeile). Die generelle Wasserbewegung verläuft durch die durchbrochene Basis der Trichter zum Trichtermund in die Höhlung des Choanosoms. Die Trichterenden sind miteinander durch so etwas wie Filter (hellgraue Linie) verbunden, an denen kleinere Partikel hängenbleiben (kleine dunkelgrüne Punkte); sie können von den trichterbildenden Mikrovilli endocytiert werden. Andere und größere Partikel (Reihen großer grüner Punkte) werden mit dem Wasserstrom (dünne, gerade blaue Linien) durch die Lücken des basal nicht dichtschließenden Trichters geleitet und mit dem Wasserstrom(gerade, dünne blaue Pfeile) aus dem Choanosom und den Pinacocyten zugetrieben, die sie durch Endocytose aufnehmen können.

Nach Westheide & Rieger (2013) Seite 83

Eingestellt am 23. November 2024

.