Protosteliida

zum Glossar über:

Protosteliida, Einsporschleimpilze

1 Einsam noch

.

Als kleine Amöben durchzieh’n sie Poren und Ritzen

Immer auf Suche, was die Nahrungsvakuole gerade noch fasst,

Ob Bakterien, Hefen[1], Sporen, oder auch Jüngere Ihresgleichen.

Wird sie zu groß für den einzigen Kern, wird der ganze Körper geteilt,

Vermehrt sich exponentiell; erlaubt es die Gegend,

.

Den Amöben aber wird es zu dunkel irgendwann, dort wo sie leben.

Immer mehr zieht es ans Licht;

Wollen überdauern, neuen Generationen Leben geben,

Formen, was von Biologen Sporen genannt.

.

Flach rundet sich die Amöbe zur Scheibe,

Formt in der Mitte sich einen Knopf,

Der, nach oben sich hebend, von unten her

Etwas wie einen Hals zwischen sich und den Boden schiebt,

Der allmählich zum Stiel sich verlängert,

Bis ganz oben ein Ellipsoid, eine Kugel, häutchenumgeben sitzt.

.

Alles vertrocknet, was in die Spore

An der Spitze des Stielchens gehüllt;

Wartet als Ruhestadium,

Was in Kürze womöglich mit ihm noch geschieht.

.

Ein winziger Arthropode[4] bricht sie vom Sitzchen,

Nimmt sie am Tergum[5] zwischen den Haaren mit,

Lässt unbemerkt sie irgendwo fallen,

Vielleicht vom Heimatort etwas entfernt;

Andere gehen mit Wind auf die Reise,

Lassen auch so den Ort ihres Werdens zurück.

.

Manchen der etwa eineinhalb Dutzend Arten

Scheint diese Ausbreitungsweise doch zu ungewiss:

Schleudern aktiv von der Spitze die Spore,

Hoffen für Weiterreise auf Luftturbulenz.

.

Eine Spore für je eine Amöbe nur erscheint doch herzlich wenig.

So denkt die ein oder andere Art offenbar ebenso,

Verstreut beim Öffnen die Sporen frei in den Wind.

.

Jeweils eine Amöbe kriecht aus der Spore,

Setzt ihr kurzes, lappiges Füßchen[8 ]in die neu zu erkundende Welt,

Sucht Bakterien, Hefen und Sporen sich einzuverleiben,

Alles, was Energie und Baustoff fürs Wachstum, fürs Vermehren ihr bringt.

.

Fußnoten

[1] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet.

[2] Protostelium spp.: Einsporschleimpilze (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[3] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[4] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[5] Tergum (Hexapoda): Dorsaler Teil der vier Bereiche eines Körpersegments von Insekten

[6] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[7] Sporangiolen: Kleine Sporangien mit nur wenigen (1 bis etwa 5) Sporen

[8] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

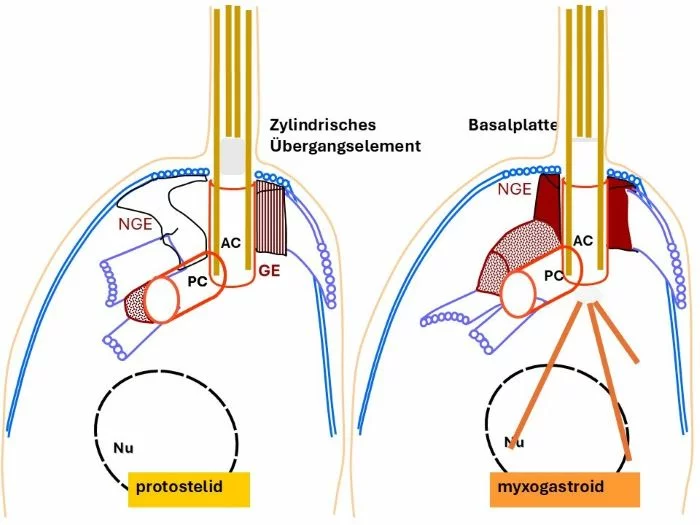

Vergleich der Geißelbasen der Protosteliida (protstelid) und Myxogstria (myxogastrid);(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Unterschiede liegen in Form und Position eines nichtgestreiften Elements (NGE, braun; bei protostelid nicht braun eingefärbt), im Vorhandensein eines gestreiften Elements (GE, protostelid) und in Anordnung und Größe eines anderen Geißelwurzelelements (punktiert); Mikrotubuli die über den Kern hinwegziehen (ocker) sind nur beim myxogastroiden Flagellaten vorhanden; ein zylindrisches Übergangselement (protostelid; grau), eine Basalplatte (Terminalplatte), (grau) bei myxogastroiden Flagellaten.

Bemerkenswert sind in beiden Fällen multitubuläre Bänder, die parallel zur Flagellatenoberfläche verlaufen, ein breiteres Band (blau) längs, ein schmäleres (violett) quer. Weitere Abkürzungen: AC: Centriol der nach vorne (anterior) gerichteten Geißel; PC: hinteres (posterior) Centriol, ohne Geißel; Nu: Nucleus.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen; Quelle nicht mehr nachvollziehbar.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

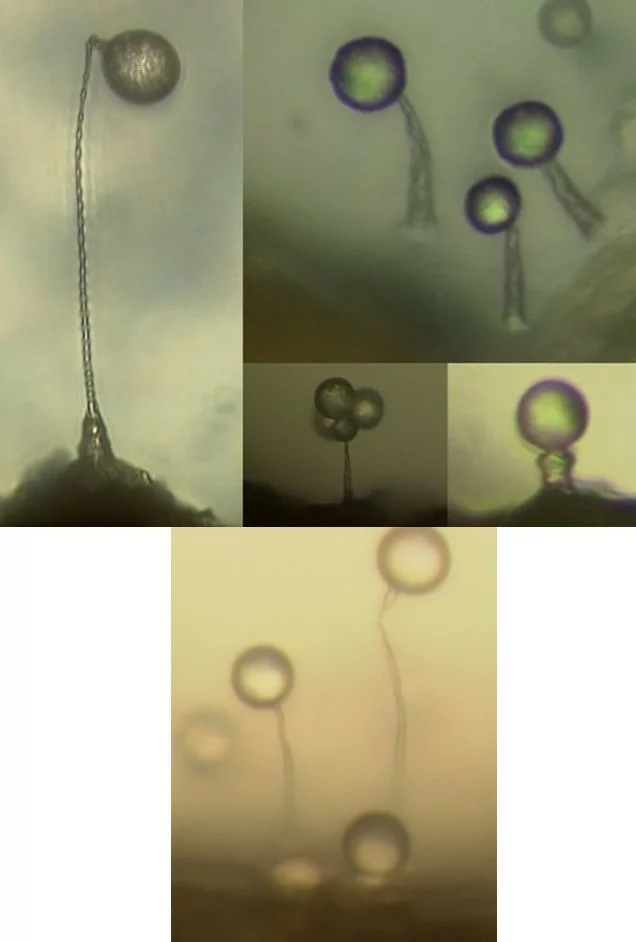

Oben: Protostelium, s. l.

Fruchtkörper mehrerer protostelider Amöben: im Uhrzeigersinn von links: Endostelium zonatum, Schizoplamodiopsis vulgare, Cavostelium apophysatum, and Echinosteliopsis oligospora.

Autor: Jshadwi

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Protostelium mycophaga

Autor: George Ndiritu

Lizenz: Public domain; unverändert

Eingestellt am 14.Juni 2025

.

Protosteliida, Einsporschleimpilze

2 Vielkernig

.

Einen anderen Weg beschritt Ceratiomyxa[1].

Sie teilt die Amöbe nicht, wurde aber für einen einzelnen Kern zu groß;

Vermehrt ihn lieber mitotisch[2],

Damit sie so Informationen gleichmäßig über die ganze Amöbe verteilt.

.

Deswegen sind ihrem Wachstum, wenn gut die Ernährung

Kaum Grenzen gesetzt,

Sofern sie nicht Hindernisse zwingen

Und ein Teil der Amöbe andere Wege geht:

Sich zu verdoppeln, sich gar zu zerstückeln!

Doch wer sich separiert, besitzt weiterhin volle Information.

.

Neue Möglichkeiten eröffnen Ceratiomyxa die hohe Zahl an Kernen,

Ihre enorm gewachsene Dimension:

Lassen doch mehr gestielte Sporen sich bilden

Auf dem Fruchtkörper, der sich verzweigt und weit in die Höhe ragt.

.

Formt sie auf morschem Holz, das sie im Innern hatte bewohnt;

Setzt, wie Protostelium[5] einzelne, aber dicht stehende Spitzchen auf Äste und Flächen,

Heftet je eine Spore darauf.

.

Sie werden, wie zu erwarten, von Winden oder von Tierchen genommen,

Landen irgendwo an fernerem Ort.

Eine Amöbe kriecht, wenn günstig das Umfeld, aus jeder Spore,

Doch hat sie nicht das Wandern im Sinn, sondern anderes vor:

In ihr folgt die Meiose,

Setzt eine Mitose noch obendrauf.

Jede entstehende Zelle entlässt einen Schwärmer[6] mit

Ein oder zwei Geißeln[7], je nach Wahl,

Die zur Zygote[8 ]miteinander verschmelzen

.

Mit einigen Vorteilen geht Ceratiomyxa durchs Leben:

Hält ihre Sporen, empor,

Exponiert sie Luftturbulenzen;

Stellt Korallen wie Tiere oder mit Poren Verseh‘nes zur Schau;

Verwirklicht mit Abheben vom Substrat[11] und Vergrößerung

Reproduktiver Oberflächen[12] zwei wichtige Strategien der Evolution.

.

Lässt Sporen zu unterschiedlichen Zeiten reifen.

Damit werden, wenn portioniert, Ausbreitungsrisiken etwas gestreut;

Wenn nicht alle gleichzeitig freigegeben, hat bestimmt ein gewisser

Teil eine günstige Zeit gewählt.

.

Fußnoten

[1] Ceratiomyxa fruticulosa: Hornförmiger Hornschleimpilz (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[2] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[3] Ceratiomyxa fruticulosa: Hornförmiger Hornschleimpilz (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[4] Ceratiomyxa reticulata: Netziger, Poriger Hornschleimpilz (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[5] Protostelium spp.: Einsporschleimpilze (Protosteliida – Amoebozoobionta – Amoebozoa – Eukarya)

[6] Isogameten: Gleichgestaltete „weibliche“ und „männliche“ Gameten; man spricht stattdessen besser von (+)- und (–)-Gameten oder von α- und β-Gameten

[7] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[8] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[9] Vielkernig: polyenergid

[10 ]Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[11] Abheben vom Substrat, hinein in den Wind (Pilze): Ein entscheidendes evolutives Prinzip. Auch wenn Sporen aktiv weggeschleudert werden, wirken Luftturbulenzen und Windströmungen erheblich mit, besonders für Fernverbreitung, um Sporen an Orte zu bringen, die nicht schon von der eigenen Art besiedelt werden und erhöhen damit auch die Chance wieder geeignetes Substrat vorzufinden. Weil Luftturbulenzen substratnah recht gering sind, wenn überhaupt vorhanden, wirkt sich ein Schießen in luftbewegte Schichten besonders förderlich aus für die Verbreitung und den Erhalt einer Art. Damit wirkt Abheben vom Substrat fitnessfördernd für eine Art.

[12] Vergrößerung der Reproduktiven Oberfläche (Amoebozoa): Wenn es Pilzen gelingt, an einem begrenzt nur verfügbaren Ort, durch Verzweigen oder durch andere Maßnahmen die Oberfläche für Propagulen zu erhöhen, ist unter Berücksichtigung von Materialersparnis ein entscheidender Schritt für die Fitness einer Art vollzogen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ceratiomyxa

Ceratiomyxa fruticulosa

Autor:Doug Bowman from DeKalb IL, USA

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Ceratiomyxa tunohokorio

Autor: Keisotyo

Lizenz: Creative-CommonsNamensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert; unverändert.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht