Cubozoa

zum Glossar über:

Cubozoa, Würfelquallen

1 Ouvertüre

.

Woraus der dünnere Teil nur ragt hervor,

Winkt an des stumpfkegligen Mundrohrs[3] Basis

Mit der Tentakel Kranz.

.

Durch seitliche Knospung erhält er Gesellschaft:

Tentakelvoran schleicht der junge Polyp sich kriechend davon.

Nur ein einziges Mal kann der Polyp zur Meduse[4] sich wandeln,

Bevor er den Becher für immer zur Gänze verlässt.

.

Sie fasst die Tentakel[5] zu Viererpaketen zusammen,

Ersetzt sie durch randliche Sinnesorgane,

Treibt vollkommen neugestaltete Ruten[6].

Hohle gebog’ne Pedalien[7] verbinden Tentakel mit wellenrandigem Saum.

.

Zur rundwürflig schwebenden Haube höhlt sich

Der Schirm der modernen Meduse.

Den Randsaum mit kräftigem Ringmuskel stärkend,

Wird er zur rhythmisch pulsierenden Pumpe mit Rückstoßprinzip.

.

Für Richtungswechsel, für Feinjustierung der Schwimmbewegung

Zieht sich der Ringmuskel asymmetrisch zusammen,

Ändert so gezielt des Velariums[8] Lage,

Orientierung des strömenden Jets.

.

Pedalien wirken als ergänzende Steuer:

Sich krümmend, ändern sie ohne viel Aufwand den Kurs.

Hin zum Zentrum gewölbt,

Biegen sie beutebelegte Tentakel zum rüsselartigen Mund. –

.

Bedauernswerte Opfer, die unter der Haut giftgefüllte Schläuche verspüren!

Ein höllisches Stechen peinigt den Schwimmer warmer Meeresgewässer.

Krämpfe und Fieber wollen nicht gehen – Lähmung des Atemzentrums führt mitunter zum Tod.

Helfen Seewespen hochentwickelte Augen, das Opfer zu finden?

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Periderm: Chitinöse Hülle

[3] Mundrohr: Die Mundöffnung ist auf das Ende einer langen Röhre der Subumbrella verlegt

[4] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Tentakel

[7] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln

[8] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cubozoa, Würfelquallen

2 Andersartig

.

Die bislang fünfzig beschriebenen Arten,

– Zehn wurden in den letzten zehn Jahren erst entdeckt –

Zeigen, an Nicht-Bilaterien[1] gemessen, eine

Überraschend hohe Organisation,

Morphologie, Verhalten und die Organe betreffend,

Obwohl nur einige Arten bis heute genauer analysiert.

.

Obwohl Polypen[2] recht klein, zeigen auch sie Ungewöhnliches:

Können sie bilden, oder auf ihn völlig verzichten;

Wenn etwas längergezogen ähnelt er einem Rüssel,

Den ein ektodermaler Nervenstrang, ein zweiter entodermalen Ursprungs, in der Basis umringt.

.

Tentakel zeigen eine leichte Dehnung am Ende,

Sind an der Basis gleichfalls etwas verdickt,

Tragen je nach Verwandtschaft, längsparallel geordnete Nesselzellen[7]

Oder vertrauen einer einzigen, terminalen[8] riesigen nur.

Keinen Hohlraum besitzen Polypentakel, können sich bis zur kugligen Form kontrahieren,

Zieh’n sich gelegentlich völlig zurück;

Nur Stenotelen[9] besitzen Polypen als Nesselzellen,

Medusen[10] bilden jedoch eine Vielfalt davon.

.

Nur unregelmäßige Längsfalten lassen im Innern sich finden,

Septalmuskeln[15 ]kommen deswegen keine vor.

.

Ihre Medusen übertreffen alles,

Was sonst von anderen Quallen[16] bekannt.

Schon die Metamorphose[17] des ganzen Polypen in das freischwebende Stadium

Lässt deutlich erkennen, eine Epyhra[18] würde stören, weil sowieso schon alles wie verzögert wirkt.

.

Zunächst aber will der Polyp sich gleichfalls vermehren,

Was allerdings ihm nur ungeschlechtlich[19] gelingt:

Eine oder ein paar Knospen nur bildet er seitlich,

Vertikal schnüren sie von der Wand sich ab,

Bilden bereits an der Mutter Tentakel,

Bewegen, wenn gelöst von ihr, langsam kriechend sich fort,

Strecken Tentakel nach vorne,

Zieh‘n vielleicht, was ungewiss, den Körper voran,

Muskelkontraktionen spielen bestimmt dabei eine Rolle,

Doch spannerraupenartig[20],[21] bewegt er sich nicht.

.

Vollständig meist wandeln Polypen sich zu Medusen,

Gelegentlich bleibt ein Rest am Grund, der einmal zumindest sich regeneriert;

So erfolgt durch Polypen meist keine Vermehrung.

Als einmalige Strobilation[22] wird so der Medusen Entstehung interpretiert.

.

Nur wenige Millimeter misst die junge Meduse;

Auch wenn die erwachsene bis zu dreißig Centimeter erreicht.

.

Fußnoten

[1] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[3] Periderm: Epidermal gebildete Hülle von Polypen

[4] Epidermis: Außenschicht

[5] Mundkegel: Mundöffnung liegt nicht in der Ebene, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung

[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[7] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[8] Terminal: Am distalen, am entfernten Ende

[9] Stenotelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[10] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[11] Tetraradiär: Körper, dessen Strukturen nach vier Richtungen orientiert sind

[12] Scyphopolypen: Polypen nach der Klasse Scyphozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[13] Gastralsepten: Mesenterien

[14] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind

[15] Septalmuskeln: Muskeln, die in Septen (Mesenterien) ziehen

[16] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[17] Metamorphose: Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbstständige Larvenstadien

[18] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen

[19] Ungeschlechtliche Fortpflanzung: Beruht grundsätzlich nur auf mitotisch entstandenen Zellen, Zellkomplexen, Gewebeteilen, Organen oder Jungorganismen

[20] Spanner: Geometridae (Macrolepidoptera – Ditrysia s.l. – Glossata – Lepidoptera – Amphiesmenoptera –…)

[21] Spannerraupenartige Bewegung: Spannerraupen besitzen am Vorderende echte Füßchen, am hinteren Stummelfüßchen; bewegen sie sich vorwärts, greifen die Vorderfüßchen weit aus, lösen die hinteren, führen diese nach vorne, um sich damit neu anzuheften und bilden dabei einen Katzenbuckel des unbefußten Zwischenaums, der vom zwischenzeitlichen geringen Abstand der beiden Füßchentypen herrührt.

[22] Strobilation (Medusenbildung): „Zapfenbildung“ im Zuge der Medusenentstehung bei Scyphozoa; seriale Anordnung der Ephyren erinnert an einen Zapfen (Strobus)

Eingestellt am 23. November 2024

.

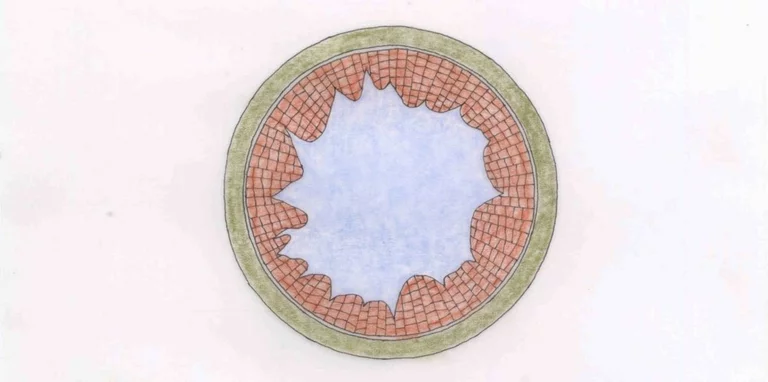

Querschnittschema des Polypen von Cubozoa (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Durch den Zentralmagen mit unregelmäßigen Längsfalten

Epidermis (grün), Mesogloea (grau), Gastrodermis (orange), Gastralraum (blau).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 121, Abb. 188

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cubozoa, Würfelquallen

3 Die Metamorphose

.

In vier Quadranten teilen distal vier Längsfurchen zunächst den Polypen[1];

Waren anfangs Tentakel[2] kreisförmig geordnet, werden sie nun zu vier Gruppen zusammengefasst,

Tentakelbasen verwachsen zur Einheit, eingeschmolzen werden übrige Teile;

Vereinte Basen wandeln sich allmählich zu Rhopalien[3] um.

.

Vollkommen neu entstehen Tentakel dazwischen.

So verlässt der gewes’ne Polyp als Meduse[9]

Den Standort, schlüpft, falls vorhanden, aus des Polypen einstiger Hülle[10]

Und macht sich meist restlos davon.

.

Die Scheibe[13], mit der der Polyp einst festgeklebt,

Integriert sich in die Exumbrella[14] der Qualle;

Acht radiale Furchen weisen nicht selten die Schirme nun auf,

Warzen mit Nesselzellen[15] können die Exumbrella je nach Art belegen.

Senkrechte, wandparallele Septen trennen Außen- und Innenbereiche,

Doch eine verschließbare Öffnung stellt zum Zentralmagen eine Verbindung her;

Wachsen in die äußere Teilkammer dann und füllen sie aus.

.

Ein Ringkanal am Rand verbindet der Qualle Radialkanäle,

Von dem auch Kanäle in Tentakel, Rhopalien und Velarium[20] zieh‘n.

Ragen in den Gastralraum als Büschel hinein.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scyphozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[4] Mundkegel: Mundöffnung liegt nicht in der Ebene, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung

[5] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakel

[6] Epidermis (allgemein): Außenschicht eines Tieres

[7] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[8] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle

[9] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[10] Periderm: Epidermal gebildete Hülle der Polypen

[11] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds

[12] Gemeint ist des Polypen langgezogener Mundkegel

[13] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[14] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle

[15] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[16] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[17] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind

[18] Gastralsepten: Mesenterien

[19] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[20]Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht

[21] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[22] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cubozoa, Würfelquallen

4 Was noch dazugehört

.

Würfel- oder hochkant quaderförmig ist der Meduse[1] Schirm nun geworden.

An den vier gerundeten Ecken hängen ein bis drei

Des Gastralraums[5] Kanäle zieh‘n hinein.

.

Ein Velarium[6] verengt der Würfelqualle konkave Seite,

Das die Höhlung irisblendenartig[7] verschließt

Als Bildung der Subumbrella[8], ist somit durchzogen von gastrovaskularen Kanälen;

Zwischen Velarium und Epidermis[9] der Subumbrella liegt ein Nervenring,

Ergänzt in unmittelbarer Nähe durch einen breiten, kräftigen Ringmuskel,

Der wegen der Mächtigkeit zum Teil in des Schirmes Mesogloea[10] ragt.

.

Schnell und gewandt schwimmen Cubomedusen[11],

Nutzen dazu den Jet, wird durch des Schirms Ringmuskulatur

Und mit Velariums Hilfe Wasser aus dem Hohlraum getrieben,

Das mit des Vorhangs[12] asymmetrischer Kontraktion abgelenkt wird,

Worauf die Qualle[13] Schwimmrichtung und Höhenlage unmittelbar wechselt;

Als zusätzliche Steuer wirken, falls sie sich krümmen, Pedalia.

.

Hochmanövrierfähig können auch deshalb sie schwimmen,

Ist doch der Sinnesorgane Verbindung zum Nervensystem ausgesprochen kurz;

Auch die Ringmuskulatur liegt nahe des rundum führenden Nervenbündels.

Inwieweit ein diffuses Nervennetz mit diversen Ganglien[14] eine Rolle spielt,

Lässt sich des Nervenrings starker Wirkung wegen nicht eruieren.

Einige Arten kontrahieren den Schirm

Bis zu einhundertundfünfzig Mal pro Minute,

Kommen damit bis zu sechs Meter voran.

.

Überkörperlange, bis zu fünfzehn Tentakel – und dies vier Mal – hängen von den Pedalien.

Hohl, muskulös sind sie, dehnbar und stark kontraktil;

Nicht gleichmäßig ordnen sich die leicht schräg angebrachten Nesselzellen[15],

Sind vielmehr ringförmig oft versammelt, um die Tentakel an.

Umfassend ihre Cnidenpalette[16]:

.

Fußnoten

[1] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Tentakel

[4] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln

[5] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums oder des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[6] Velarium: Bildung der Subumbrella; ist von gastrovaskularen, also von entodermal ausgekleideten Kanälen durchzogen; unterscheidet sich damit grundlegend vom Velum der übrigen Medusoza, das lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea besteht

[7] Irisblende: Verstellbare Blende, deren Öffnung in der Größe kontinuierlich verändert werden kann

[8] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle

[9] Epidermis (allgemein): Außenschicht eines Tieres

[10] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht ausfüllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[11] Cubomedusen: Medusen nach der Klasse Cubozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[12 ]Velarium

[13] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[14] Ganglion: Ansammlung von Nervenzellkörpern (Perikarya), aus der eine Verdickung des Nervenstrangs resultiert

[15] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[16] Cniden: Nesselkapseln

[17] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade.

[18] Rhabdoiden, Mastigophoren: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[19] Eurythelen: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist und in Spitzenansicht keine Höhlung erkennen lässt.

[20] Stenotelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

Eingestellt am 23. November 2024

.

Tamoya ohboya

Autor: Ned DeLoach

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

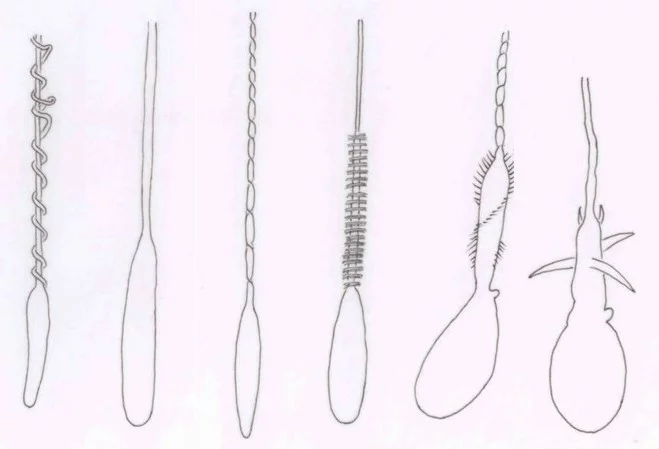

Cniden-Typen: Auswah l(Reinhard Agerer, Tusche)

Von links nach rechts:

Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle

Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle

Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)

Eingestellt am 23. November 2024

.

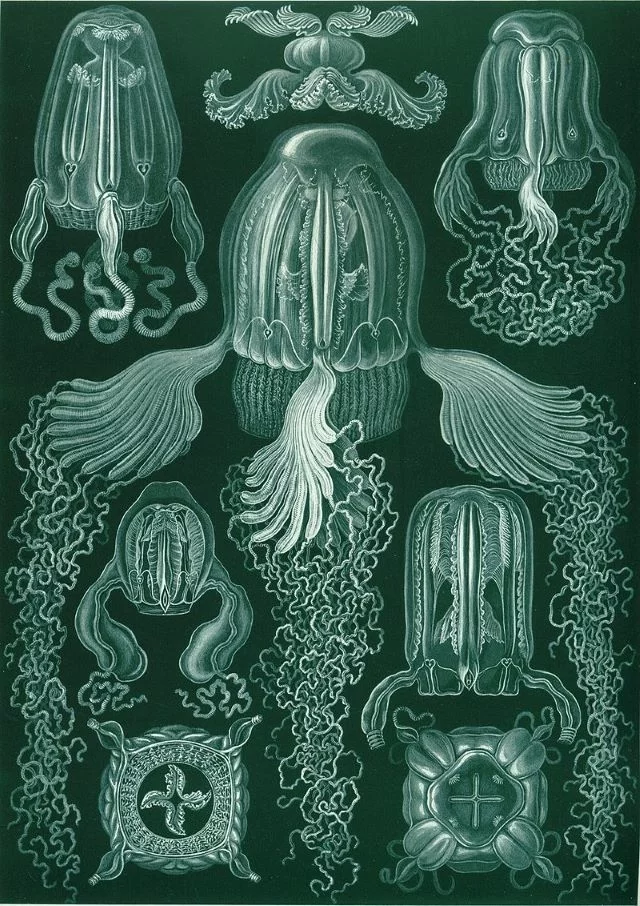

Cubomedusen

Autor: Ernst Haeckel

Lizenz: Public domain, unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cubozoa, Würfelquallen

5 Sinnesorgane

.

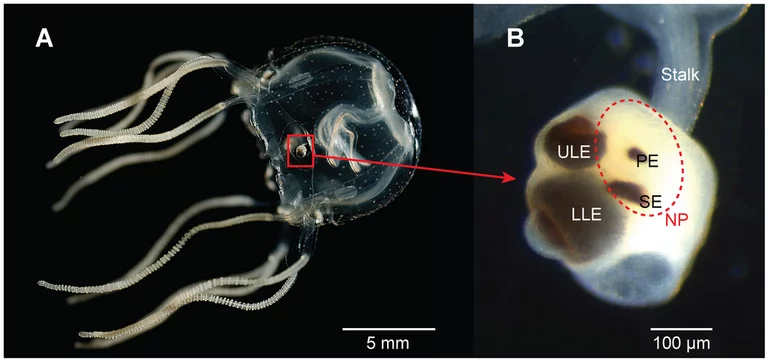

Vier Rhopalien[1], die komplexesten aller Cnidarier,

Liegen in vier Vertiefungen der Exumbrella[2], überdeckt von einer Falte gleich einem Lid;

Der, von Sinneszellen umgeben, als Statolith[5]

zum Feststellen der Senkrechten wirkt.

.

Der Schirmhöhle, also eher seitlich nach unten gerichtet, zugewandt,

Setzen sich aus zwei Gewebetypen zusammen,

.

Sechs Augen sitzen je Rhopalium zusammen:

Vier Pigmentaugen, je in einer Grube, auch Becheraugen[10] genannt,

Zwei davon mit schlitzförmiger, zwei mit runder Öffnung;

Erfassen vornehmlich Orientierung ankommenden Lichts.

Pigmentbecheraugen schirmen aus bestimmten

Richtungen eingehende Lichtstrahlen ab;

Damit lässt sich, aus weiter noch einfallenden Strahlen,

Näherungsweise bestimmen, woher die Helligkeit kommt.

.

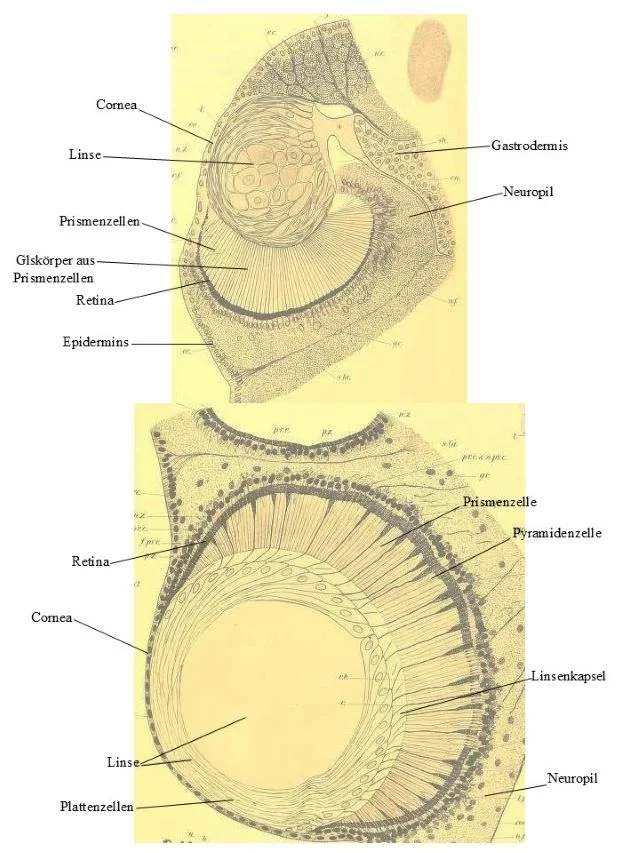

Paarweise steh‘n Linsenaugen zusammen, eines hoch- und eines weniger hochentwickelt,

Die jeweils nach außen von einzellschichtiger Cornea[11] begrenzt;

Darunter liegt beim einfachen Linsenauge eine

Großzellige Linse, die von Plattenzellschichten[12] umhüllt,

In einen becherförmigen Glaskörper[13] ragend,

Licht gebündelt auf die Retina wirft.

.

Das höherentwickelte Linsenauge ist bedeutend stärker differenziert:

Eine azellulär[14] erscheinende Linse,

Die allein schon die Größe des anderen Auges erreicht,

Wird von noch dünneren, offensichtlich durchsichtigeren Plattenzellschichten umgeben,

Die einzellschichtige Linsenkapsel liegt unmittelbar dem Glaskörper auf,

Unmittelbaren Kontakt zur Retina hält.

.

So besitzen Würfelquallen ein Linsenauge,

Wie es in ähnlicher Weise auch bei höherentwickelten Bilateria[19] besteht.

.

Schwarz und Weiß, Hell und Dunkel, können die Augen erkennen:

In Laborversuchen wichen Würfelquallen geschickt schwarzen Plättchen aus,

Schwammen Richtung entzündetem Streichholz, in eineinhalb Meter Entfernung gehalten.

Warum sie positive Phototaxis[20] zeigen, ist ungewiss:

Womöglich erbeuten damit sie nachts leuchtende Beute[21]

Oder Beute, die Licht reflektiert.SL

.

Fußnoten

[1] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scyphozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[2] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle

[3] Calciumsulfathemihydrat: CaSO4.½ H2O; Calciumsulfat mit durchschnittlich einem Molekül Kristallwasser pro zwei Molekülen Calciumsulfat

[4] Konkrementkörper: Aus mehreren Teilen sekundär zusammengefasster Mineralienkörper

[5] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[6] Becheraugen: Die Photorezeptoren befinden sich in einer becherförmigen Vertiefung, die Richtung, aus der das Licht einfällt, kann damit wahrgenommen werden.

[7] Linsenaugen: Augen mit meist linsenförmiger, glasklarer, lichtbündelnder Struktur, die eine lichtstarke und gleichzeitig scharfe Abbildung im Auge ermöglicht. In Abhängigkeit von Tierverwandtschaften können Linsenaugen hinsichtlich Funktionalität in unterschiedlicher Weise optimiert werden. Linsenaugen sind evolutiv mehrfach konvergent entstanden.

[8] Epidermis (Animalia, allgemein): Außenschicht eines Tieres

[9] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes

[10] Pigmentbecheraugen, Pigmentbecherocellen: Bestehen meist aus 20 bis 30 Sehzellen (Fotorezeptoren), die in einer halbkreisförmigen Vertiefung angeordnet sind und in einem von lichtundurchlässigen Zellen (Pigmentzellen) ausgekleidetem Becher liegen. Je nach Richtung des einfallenden Lichtes werden daher nur wenige Fotorezeptoren angeregt, sodass es dem Organismus damit möglich ist, die Richtung des Lichtes wahrzunehmen.

[11] Cornea, Hornhaut des Auges: Stellt eine glasklare, gewölbte, schützende Schicht für den vorderen Teil des Auges dar und hilft zudem dabei, das Licht auf die Netzhaut im hinteren Teil des Auges zu bündeln.

[12] Plattenzellen: Zu dünnen Platten geformte Zellen

[13] Glaskörper: Der Glaskörper ist eine gelartige Substanz, die den größten Teil des Auges ausmacht. Er füllt den Raum zwischen Linse sowie Netzhaut und ist normalerweise klar und durchsichtig.

[14] Azellulär: Nicht aus Zellen bestehend (aber möglicherweise von Zellen geformt)

[15] Prismatisch: Körper mit zwei parallel verschobenen Vielecken;https://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Geometrie), nähere Erklärung dort

[16] Pyramidal: Geometrischer Körper mit einem ebenen Vieleck als Grundfläche und einer entsprechenden Anzahl von gleichschenkligen Dreiecken als Seitenflächen, die in einer gemeinsamen Spitze enden

[17] Dendrite: Zellen mit astartigen Cytoplasmafortsätzen; bei Nervenzellen dienen sie der Aufnahme elektrischer Reize und ihrer Weiterleitung ins Innere der Zelle

[18] Neuropil: Nervengeflecht zwischen Zellkörpern

[19] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[20] Phototaxis: Bewegung bezogen auf Beleuchtungsstärke; positive Phototaxis bezeichnet die Bewegung hin zu größerer Helligkeit; negative die Bewegung weg von einer größeren Helligkeit.

[21] Biolumineszenz: Emission kalten, sichtbaren Lichts eines Lebewesens

SL Berger EW (1900) Physiology and histology of the Cubomedusae, including Dr. F.S. Conant’s notes on the physiology. Mem Biol Lab Johns Hopkins Univ 4: 1–84.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Visuelles System der Cubozoa

The visual system of the cubozoan Tripedalia cystophora (A) comprises four sensory structures called rhopalia (B). Each rhopalium carries six eyes of four morphological types (lower lens eye LLE, upper lens eye ULE, pit eye PE and slit eye SE) and a light sensitive neuropil (NP, red broken line). The eyes are responsible for the image formation in the animal and the light sensitive neuropil is thought to be involved in diurnal activity.

Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley;DOI:10.1371/journal.pone.0098870

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Augen der Cubozoa; dargestellt an Augen von Charybdea spp.

Nach: Berger, E.W., 1900. Physiology and histology of the Cubomedusae, including Dr. F.S. Conant’s notes on the physiology. Mem. Biol. Lab. Johns Hopkins Univ. 4, 1–84. Plate I (Ausschnitt), Plate II (Ausschnitt); Beschriftungen verdeutlicht hinzugefügt.

Lizenz: Gemeinfrei; wegen Alter der Publikation. Entnommen:https://www.biodiversitylibrary.org/item/45281#page/9/mode/1up

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cubozoa, Würfelquallen

6 Der Qualle Fortpflanzung

.

Doch lassen Geschlechter äußerlich kaum sich trennen wegen der Durchsichtigkeit.

Je nach Art.

.

Experten haben von wenigen Arten nur Kenntnis über die Ontogenese[5]:

Total-äquale Furchung[6] kommt zumindest bei einigen vor,

Verlassen nicht viel später die Mutter,

Setzen, stark bewimpert, nach einigen Tagen sich fest,

Bilden als Polypen[11] anfangs lediglich zwei oder drei Tentakel,

Unterscheiden sich dadurch von Scyphopolypen[12], beginnen doch diese mit vier.

.

Entleert werden nahezu alle Gonaden[13],

Füllen mitunter für weitere Fortpflanzung sich erneut. –

.

Großflächige Schelfgebiete[16] bevorzugt,

Leben nur selten in kälteren Zonen.

Schwimmen mitunter in Häfen, Flussmündungen, mangrovenumstandenen[19] Inseln.

Polypen scheren generell sich wenig um der Gewässer Salzgehalt.

.

Eine Würfelqualle wurde aus dem mittleren Kambrium[20] beschrieben,

In Juraschichten[24] sind sie nicht selten.

Blicken somit zurück auf urlange Zeit der Evolution.

.

Fußnoten

[1] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt

[2] Cubomedusen: Medusen nach der Klasse Cubozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Quallen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[3] Äußere Befruchtung: Die Befruchtung der Eizelle erfolgt außerhalb des Körpers

[4] Innere Befruchtung: Die Befruchtung der Eizelle erfolgt innerhalb des Körpers

[5] Ontogenese (oft Ontogenie): Vorgang der Entwicklung des Individuums von der Zygote ab

[6] Total-äquale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, und gleichzellig, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)

[7] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[8] Blastoderm: Begrenzende Zellschicht der Blastula

[9] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[10] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[11] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[12] Scyphopolypen: Polypen nach der Klasse Scyphozoa benannt, um diese im Vergleich zu den etwas abweichend gestalteten Polypen anderer Klassen separat bezeichnen zu können

[13] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[14] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[15] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

[16] Schelf, Kontinentalschelf, Festlandsockel: Küstennahe, flache Meeresbereiche bis zu 200 m Tiefe.

[17] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[18] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)

[19] Mangroven: Mangrovenwälder bestehen aus Bäumen und Sträuchern verschiedener Pflanzenfamilien mit insgesamt fast 70 Arten, die sich an die Lebensbedingungen der Meeresküsten und brackiger Flussmündungen durch aus dem Wasser herausragende Wurzeln angepasst haben.

[20] Kambrium-Zeit: vor 542 – 488 Millionen Jahren

[21] Unterkarbon-, Mississisppian-Zeit: vor 359 – 318 Millionen Jahren

[22] Oberkarbon-, Pensylvanian-Zeit: vor 318 – 299 Millionen Jahren

[23] Tripedalia aptophora † (Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[24] Jura-Zeit: vor ca. 201 – 145 Millionen Jahren

Eingestellt am 23. November 2024

.