Glaucophyta

zum Glossar über:

Glaucophyta, Blaugrüne Algen

1 Blaugrüne Algen (HP, TP)

.

– Die Zelle beständig und ausdauernd ziehend –

Vom Futterplatz weg in die nächste bakterienbesiedelte Mulde.

Hineingleitend ändert er Form und Verhalten, wird zur Amöbe[3].

.

Sauerstoffreich, durchflutet von Licht, überdecken blaugrüne Beläge

Warmwässrigen Boden nahe des Ufers:

Schlaraffenland für den ermatteten Schwärmer.

.

Schnell werden Bakterien umschlossen, verdaut,

Mitochondrial[7]Energie zügig gewonnen

In Form fetter Öle[8]in Kugelgestalt,

Separiert als satte Reserven für eine neuerlich nötige Expedition.

.

Cyanobakteriencoccen,

Zusammen mit anderen Zellen umflossen,

Verbleiben im Bauch der Amöbe fast unverdaut liegen.

Verdünnt nur erweist sich die sonst dickmächtige Wandung der Cocce. –

.

Halbautonom fristet der grüne Biont[9]in der Zelle sein Leben.

Gesellt sich als Partner zum ersten Symbionten, zum Kraftwerk der Zelle[10],

Betätigt sich ununterbrochen als Lichtenergielieferant

Ermöglicht der eukaryotischen Alge Autotrophie[11].

.

Entstanden ist ein erster Vertreter der Pflanzen,

Ein Mitglied des riesigen Reiches der Plantae!

Noch heute lebt diese urtümliche, eukaryontische coccale Alge

.

Glaucophyta, die Blaugrünen Algen,

Besitzen als grünes Pigment nur Chlorophyll a[14], sowie

.

Merkmale, typisch für heute noch lebende Cyanobakterien;

Reste der Zellwand in Chloroplasten bezeugen aus bakteriellen Algen die Herkunft[19]. –

.

Warum aber die Geißel sie einbüßten, oder wieder verloren?

Doch vielleicht besaßen sie noch keine davon.

Ihr Sex blieb bislang uns verborgen.

Teilen sie nur mitotisch den Kern?

.

Fußnoten

[1]Anisokont: Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie gleichgestaltet aber ungleich lang

[2]Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

[3]Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[4]Coccal: Bezeichnung für unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen

[5]Cyanobacteria: Blaualgen (Bacteria)

[6]Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[7]Mitochondrial: Von/in/durch Mitochondrien

[8]Fettes Öl, Lipid: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[9]Bionten: Allgemeine Bezeichnung für Lebewesen

[10]Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[11]Fotoautotrophie: Hierbei wird Licht als Energiequelle benutzt. Die Organismen sind zusätzlich in der Lage, ihre energiehaltigen, komplexen Kohlenstoffverbindungen eigenständig aus CO2-Molekülen zu gewinnen. Sie werden damit für ihre Ernährung unabhängig von fremden organischen Substanzen

[12]Plastid: Allgemeiner Ausdruck für Chloroplasten und Abwandlungen davon

[13]Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[14]Chlorophyll a: „Blattgrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem. Innerhalb der Bacteria besitzen nur die Cyanobacteria (Blaualgen) diesen Chlorophylltyp

[15]Thylakoide: Membraneinstülpungen der Cyanobakterien, die damit ihre innere Oberfläche vergrößern; solche Einstülpungen der inneren Chloroplastenmembran finden sich in unterschiedlicher Anordnung auch in Chloroplasten. Hier findet die Lichtreaktion der Fotosynthese statt und die Produktion von ATP.

[16]Thylakoidanordnung: Je nach Chloroplastentyp können Thylakoide unterschiedliche Anordnungen aufweisen. Bei Cynobakterien sind sie noch ungeregelt angeordnet, bei Glaucophyta in sehr dichter Anordnung vorhanden. Chloroplasten anderer pflanzlicher Organismen besitzen oft dichte Stapel von verflachten Membransäcken, getrennt durch locker dahinziehende Cisternen.

[17]Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[18]Phycobilisome: Große Proteinkomplexe, die Cyanobakterien und in ihren Chloroplasten auch Glaucophyta und Rhodophyta nutzen. Ihre absorbierenden Pigmente (Phycocyanin und Phycoerythrin) leiten die Energie zu den Reaktionszentren des Photosystems II. Sie sind zu mehreren geldrollenähnlichen Stapeln mit einer Größe von 32 x 48 nm aufeinandergeschichtet. Das rote Phycoerythrin liegt außen und das blaue Phycocyanin innen. Phycobilisomen sind an die cytosolische Seite der Thylakoidmembran geheftet und nutzen Wellenlängen im Grün/Gelb-Bereich, was ihnen auch größere Gewässertiefen zu besiedeln ermöglicht.

[19]Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

Eingestellt am 6. Juli 2024

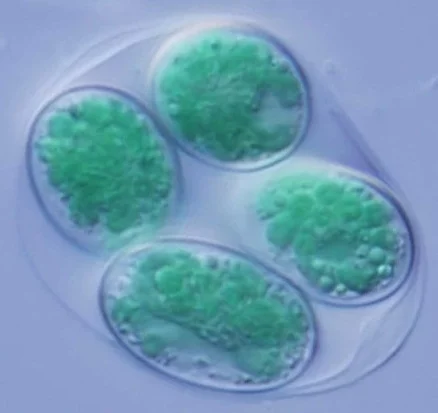

Glaucocystis nostochinearum; Stamm SAG 16.98.

Differential Interferenz Kontrast Aufnahme vegetativer Zellen. Die immobilen Zellen sind in der noch eine Zeitlangbestehenbleibenden Zellwand der Mutterzelle eingeschlossen.

Autoren: Toshiyuki Takahashi, Tomoki Nishida, Chieko Saito, Hidehiro Yasuda, Hisayoshi Nozaki

Lizensiert unterCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International¸CC BY-SA 4.0;

unverändert

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Endpunkt erreicht